グーグル系Waymo(ウェイモ)が自動運転タクシーの商用サービスで口火を切った「自動運転レベル4」(高度運転自動化)。世界各地の開発企業がウェイモに追随し、米国や中国では無人の自動運転サービスが珍しいものではなくなりつつある。

バスやタクシーといった商用サービスが中心となるレベル4の定義をはじめ、最新の開発状況など各国、各メーカーの動きに迫ってみよう。

<記事の更新情報>

・2024年3月10日:各国・各社の動きを最新情報にアップデート

・2018年9月17日:記事初稿を公開

記事の目次

- ■自動運転レベル4の定義・要件

- ■自動運転レベル4に関する日本の動き

- ■自動運転レベル4に関するアメリカの動き

- ■自動運転レベル4に関する欧州の動き

- ■自動運転レベル4に関する中国の動き

- ■自動運転レベル4の車種・サービス例

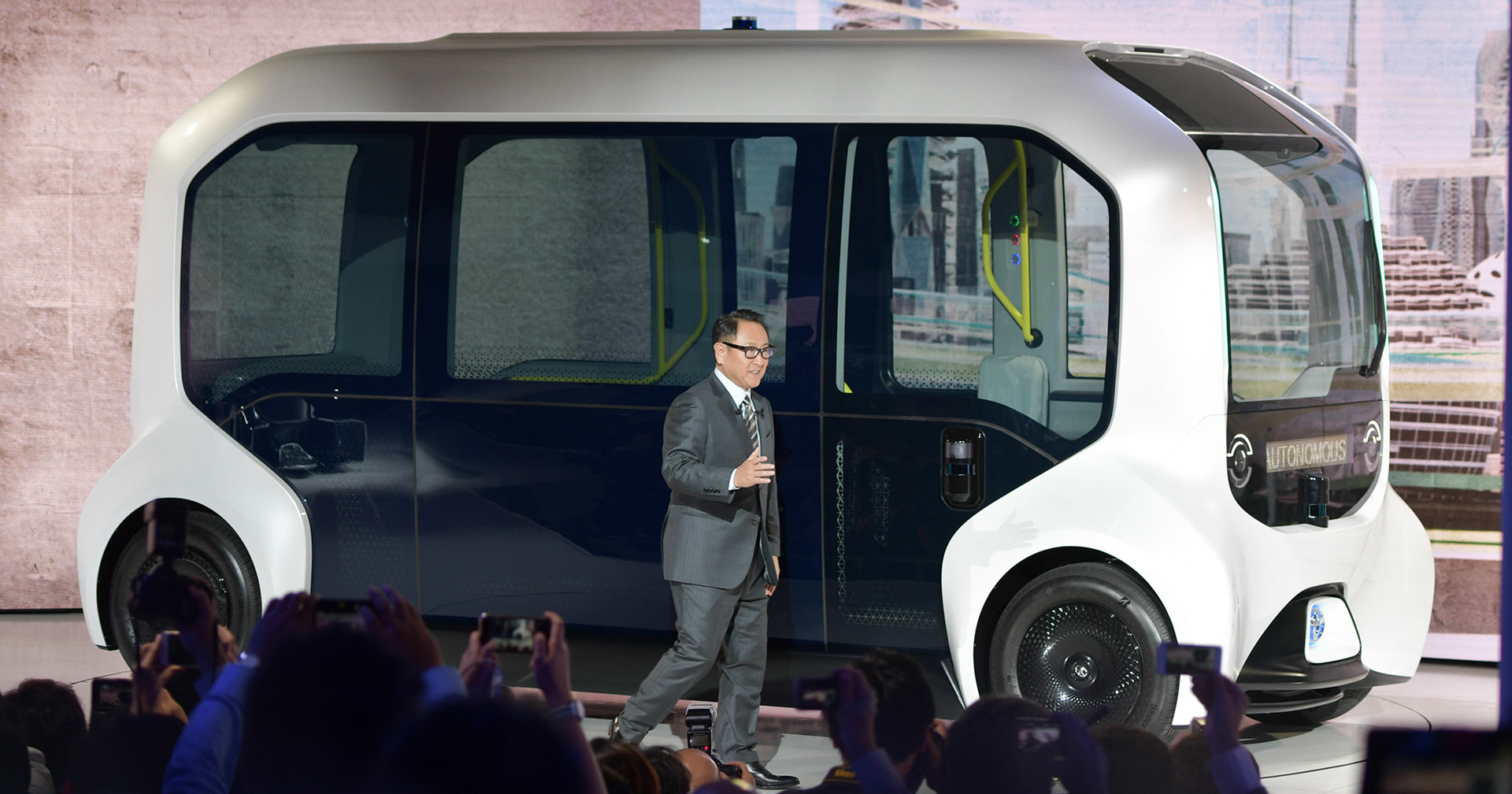

- トヨタ(日本):2025年に大きな動き?

- 日産自動車:2027年度に複数個所で無人サービスを開始

- ホンダ:2026年に自動運転タクシー実現へ

- ZMP(日本):2020年見据えレベル4を確実に事業化

- ティアフォー:2025年度に10エリアでレベル4サービスを提供

- UDトラックス(日本):レベル4デモや実証実施

- T2:レベル4トラックの幹線輸送サービス実現を目指す

- グーグル系ウェイモ(アメリカ):無人タクシーのサービスエリア拡大中

- GM Cruise(アメリカ):サンフランシスコなどで無人タクシーサービス開始も……

- Motional(アメリカ):ラスベガス中心に自動運転タクシー実用化へ

- フォルクスワーゲン(ドイツ):米オースティンで2026年に自動運転モビリティ商用化

- 百度(中国):中国の自動運転業界をけん引

- WeRideなど(中国):新興勢各社が自動運転タクシーサービスに注力

- Mobileye(イスラエル):MobileyeDriveで世界市場に挑戦

- ■レベル4システムの格付け

- ■【まとめ】レベル4サービスに向けた競争が本格化

■自動運転レベル4の定義・要件

ODD内で無人走行が可能になる

自動運転レベル4(高度運転自動化)の口語的定義は「運転自動化システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を限定領域において持続的に実行。作動継続が困難な場合、利用者が介入の要求に応答することは期待されない」とされている。

言い換えると、一定の区域や自動車専用道路など走行する場所や走行速度、天候など、一定の条件がそろった際にドライバーを必要としない無人走行を可能とするのがレベル4だ。

ちなみに、自動運転システムが機能する条件を「ODD(Operational Design Domain/運行設計領域)」といい、自動運転レベル4でも現在の走行環境がODDを外れた際は、車両が安全に自動停止するか、ドライバーによる手動運転に切り替えることになる。

このODDは自動運転システムごとに異なり、開発各社がその領域を設定する。ODDの制限がなくなり、原則どのような場所、環境下においても無人走行が可能になれば、そのシステムは自動運転レベルの最上位「自動運転レベル5」(完全運転自動化)にステップアップする。

【参考】ODDについては「自動運転における「ODD」って何?「運行設計領域」のことで、言い換えれば「能力値」」も参照。

■自動運転レベル4に関する日本の動き

道交法改正でレベル4解禁

日本における自動運転開発は、官民ITS構想・ロードマップのもと進められてきた。同構想では、2020年をマイルストーンに自家用車におけるレベル3や移動サービスにおけるレベル4実装といった目標が掲げられ、さまざまな研究や実証が行われた。

最新の目標では、2025年を目途に 50カ所程度、2027年を目途に 100カ所以上の自動運転移動サービス実現を目指すこととしている。この目標達成に向け、2024年度は一般道での通年運行事業を20カ所以上実施する計画だ。

法律面では、国は2020年にレベル3、2023年にレベル4走行を可能にする改正道路交通法などを施行し、自動運転実用化の道を開いた。レベル4運行は「特定自動運行」と定義され、一定要件を満たせば許可制のもと公道走行することが可能になっている。

【参考】改正道路交通法については「ついに4月「自動運転レベル4」解禁!進化した道交法、要点は?」も参照。

【参考】最新の政府目標については「自動運転、2024年度に一般道20カ所以上で通年運行 政府目標」も参照。

自家用車は2025年目途、トラックが先行する可能性も浮上

自家用車においては、2020年までに高速道路におけるレベル3を実現し、このレベル3の技術を踏まえ、2025年を目途に高速道路におけるレベル4の市場化を目指す方針だ。

物流関係では、2021年までに高速道路におけるトラックの後続車有人隊列走行を実現し、2022年以降に後続車無人隊列走行の実現を目指す。レベル4は2025年以降の実現を視野に入れている。

なお、物流の2024年問題などを背景に高速道路におけるトラックのレベル4実現に向けた取り組みが加速しており、自家用車よりもトラックの方が先にレベル4を実現する可能性が出てきた。

このほか、主に歩道を走行する小型の宅配ロボットも「遠隔操作型小型車」として法律に定義され、届け出制のもとサービス実装が解禁されている。ミニカー規格の車道走行タイプを用いた実証も始まっており、ラストマイルにおけるレベル4ソリューションの開発・実用化も加速している。

【参考】レベル4トラックに関する動向については「T2と三菱地所、レベル4自動運転トラックの物流網構築へ」も参照。

レベル4認可は3件に

移動サービスにおいては、秋田県北秋田郡上小阿仁村の道の駅「かみこあに」で2019年11月にレベル4を実現した。ただし、一般交通が進入しない専用区間におけるレベル4で、現在はレベル2状態で運行しているという。

福井県永平寺町の自動運転移動サービス「ZEN drive」は改正道路交通法施行後初のレベル4自動運行装置として認可され、同年5月に運行許可を取得し継続運行を行っている。電磁誘導線が敷かれた歩行者・自転車専用道路を走行するタイプだ。

同年10月には関東運輸局がティアフォーとBOLDLYの自動運転車両それぞれをレベル4認可したと発表した。ティアフォーの車両は神奈川県相模原市内の物流拠点「GLP ALFALINK相模原」内、BOLDLYの車両は東京都内の羽田イノベーションシティ内を運行する。

混在空間となる一般公道を走行するレベル4認可は降りていない状況だが、民間の実証やレベル4を見据えたレベル2運行などは広がりを見せており、2024年度中に実現する可能性が高そうだ。

【参考】永平寺町の取り組みについては「自動運転、日本でのレベル4初認可は「誘導型」 米中勢に遅れ」も参照。

【参考】ティアフォーとBOLDLYの取り組みについては「自動運転レベル4、関東初認可は「決められたルート」型」も参照。

■自動運転レベル4に関するアメリカの動き

連邦統一ルールはまとまらず、10州は未だ自動運転を許可せず

米国では、2017年9月に自動運転車の安全確保策を盛り込んだ連邦法「車両の進化における生命の安全確保と将来的な導入および調査に関する法律(SELF DRIVE Act)」が米国下院で法案可決され、上院においては「SELF DRIVE Act」に変更を加えた「AV START Act」が議論されているが、未だ成立には至っていない状況だ。

これまで自動運転車に係る規制は各州独自に法制化を進めてきたが、州ごとに要件が異なっていたことから米国統一ルールとして連邦法の制定が検討されており、「SELF DRIVE Act」には自動車安全基準の見直しやメーカーに安全性評価証明書の提出義務付け、州の権限などが盛り込まれている。

連邦法の制定には結びついていないものの、米国運輸省 (USDOT)が自動運転開発のガイドライン「Ensuring American Leadership in Automated Vehicle Technologies(AV4.0)」発行や自動運転車総合計画の策定などを行い、各州や各開発企業に向けた指針を示している。

自動運転に関するルール・規制の各州の制定状況については、JETRO(日本貿易振興機構)によると2023年6月時点で州法で30州、州知事令で6州、州法成立と州知事令の両方で5州が許可を出しているという。該当なしは10州となっている。

先行しているのはアリゾナ州、カリフォルニア州、テキサス州で、各州ではWaymoやCruiseなどのレベル4無人車両が運行している。

【参考】米国の政策動向については「「自動運転×アメリカ」の最新動向を解説 メーカーやIT系の開発進捗は?」も参照。

■自動運転レベル4に関する欧州の動き

道交法改正したドイツが一歩リード

欧州委員会は完全自動運転社会を2030年代に実現するためのロードマップを2018年5月に発表しており、いち早く域内基準を策定することで国際ルールをめぐる世界の主導権争いをリードしていく構えだ。

2018年内に域内各国の自動運転車の安全基準の統一を図るための指針の作成に着手し、2020年代に都市部での低速自動運転を可能にする。そして、すべての新車がコネクテッド化された後、2030年代に完全自動運転が標準となる社会を目指すこととしている。欧州委の試算では、自動運転社会への移行で2025年までに8000億ユーロ(約104兆円)を超える市場がEUの自動車と電機業界に生まれるとしている。

2022年には、欧州委員会が自動運転システムに関する新規則を発行した。EUにおいて、ドライバーが同乗する自動運転システムによる高速道路走行の上限を時速130キロに拡大するほか、ドライバー不在の自動運転サービス車両は年間1500台まで制限するなどの内容が盛り込まれている。台数制限は2024年7月までに見直しを行うという。

国別では、法整備面でドイツが一歩リードしている。ドイツは2017年5月、レベル3を実用化する道路交通法改正案をいち早く成立させた。

2021年5月には、レベル4に対応した「道路交通法及び強制保険法改正のための法律案」も成立させている。自動運転機能を備えた車両に課される技術要件をはじめ、所有者や技術監督、開発メーカーに課される義務なども規定している。

2022年には、下位法令となる省令「自動運転機能を備えた車両の認可並びに定義された運転エリアにおける自動運転機能を備えた車両の運転に関する規則(AFGBV)」も成立させた。

【参考】欧州における政策動向については「自動運転、欧州(ヨーロッパ)法律動向」も参照。

【参考】ドイツの動向については「自動運転とドイツ」も参照。

■自動運転レベル4に関する中国の動き

EV・自動運転分野で国内企業が躍進

中国はウィーン条約、ジュネーブ条約両方を批准していないため国際的な縛りはなく、国策として電気自動車(EV)や自動運転の開発に力を入れている。

政府としては、2017年に自動運転に対応したスマートシティを構築する「自動運転シティ構想」を発表したほか、2018年には新たなガイドラインを発表し、一定ルールのもと自動運転実証を推進していく方針を打ち出している。

政府の指導のもと、北京や上海といった各都市が個別に自動運転の公道走行ライセンスを発行している。すでに北京や深センなど無人走行を可能にしている都市も多く、自動運転サービスの総量は米国を上回る規模となっている。

【参考】中国の政策動向については「中国の自動運転タクシー事情」も参照。

■自動運転レベル4の車種・サービス例

トヨタ(日本):2025年に大きな動き?

2018年1月に米ラスベガスで開催されたCESに出展した「e-Palette Concept」は、レベル4相当の技術搭載を想定したコンセプトモデルとなっている。電動化、コネクテッド、自動運転技術を活用したMaaS専用次世代EVで、移動や物流、物販などさまざまなサービスに対応できる自由度の高い室内空間を有する。

ワールドワイドパートナーを務める東京オリンピック・パラリンピックの選手村で選手や関係者の送迎に導入されたのを皮切りに、東京臨海副都心や愛知県豊田市における実証などe-Paletteを活用した取り組みが増加している。

また、ソフトバンクとの合弁MONET Technologiesが、2024年夏頃に東京都内のお台場エリアでレベル4移動サービスを見越したサービス実証を開始する見込みだ。

自動運転システムには米May Mobilityの技術が用いられるとの報道もあり、トヨタがどのように関わっていくかは不明だが、レベル2実証を経て2025年以降に有償化し、サービス提供エリアを順次拡大していくという。

2025年には静岡県裾野市で建設中のWoven Cityもオープンする予定で、トヨタの取り組みが本格化する年になりそうだ。

【参考】トヨタの取り組みについては「トヨタの自動運転EV「e-Palette」が東京臨海副都心を走る!2022年2月17日から」も参照。

日産自動車:2027年度に複数個所で無人サービスを開始

日産はDeNAとの共同開発のもと、レベル4技術により自由な移動を実現する新しい交通サービス「イージーライド(Easy Ride)」の実証実験を2018年から神奈川県横浜市内で行っている。2021年には、配車や便乗、ルートなどをAIで最適化するNTTドコモの技術「AI運行バス」を活用した実証を行うなど、着実にステップアップしているようだ。

2024年2月には、自社開発技術によるドライバーレス自動運転モビリティサービスの事業化に向けた最新ロードマップを発表した。

2024年度にみなとみらい地区でセレナベースの自動運転車両で走行実証を行い、2025~2026年度にかけて同地区や桜木町、関内を含む横浜エリアでセーフティドライバー同乗のもと20台規模のサービス実証を行う。

そして2027年度を目途に、地方を含む3~4市町村において車両数十台規模のサービス提供開始を目指すとしている。

海外では、中国現地子会社が新会社を設立し、WeRideなどとともに蘇州で自動運転タクシーサービスを開始する取り組みを進めている。

【参考】イージーライドについては「【インタビュー】日産×DeNA、自動運転タクシー「Easy Ride」の進化に迫る」も参照。

ホンダ:2026年に自動運転タクシー実現へ

世界初のレベル3市販車を実現したホンダは、パートナーの米GM、Cruiseとともに日本国内で2026年初頭にも自動運転タクシーサービスを開始する計画を掲げている。

共同開発した自動運転専用車両「Cruise Origin(クルーズ・オリジン)」を使用し、東京都心部で数十台規模でサービスを開始する。その後、順次サービス提供エリアを拡大するとともにフリートを増加し、500台規模での運用を想定している。

日本初の自動運転タクシーとなるか、進捗に注目したい。

【参考】ホンダの取り組みについては「ホンダの自動運転タクシー、Googleすら未実現の「運転席なし」」も参照。

ZMP(日本):2020年見据えレベル4を確実に事業化

ロボットベンチャーのZMPもかつては2020年の実用化を見据え、タクシー会社などと共同で自動運転サービスの実証などに積極的に取り組んでいた。

現在は、空港の制限区域内における無人ソリューションや、宅配ロボットをはじめとした小型モビリティの開発・実用化に注力している印象だ。

【参考】ZMPの取り組みについては「ガソリンスタンドが自動運転宅配ロボの拠点!複数店舗の商品配達で実証実験」も参照。

ティアフォー:2025年度に10エリアでレベル4サービスを提供

自動運転ソフトウェア「Autoware」の世界展開・実装を進めるティアフォーは、車体架装メーカーのトノックスとの協業のもとレベル4自動運転EVの量産化を見据えた取り組みに本格着手した。

また、資本提携を結ぶアイサンテクノロジーが、ティアフォーが開発する「ティアフォーMinibus」の取り扱いを開始するなど、実用化に向けた取り組みも進んでいる。

ティアフォー自身も、パートナーのWILLERとともに自動運転モビリティの実証に着手し、2025年度に約10エリアでの実用化を目指す方針を掲げている。

【参考】ティアフォーの取り組みについては「国産自動運転バス、「国内最長」36kmを運行!WILLERとティアフォーが実証」も参照。

UDトラックス(日本):レベル4デモや実証実施

トラック業界では、いすず傘下のUDトラックスが日本国内で積極的に自動運転開発に取り組んでいる。

同社は2018年12月にレベル4技術を搭載した大型トラックの走行デモンストレーションを実施したほか、2019年8月には北海道で日本通運などと共同で実証実験を行っている。

同社は自動化や電動化について、2020年にかけて特定用途で実用化し、これをベースに2030年に向けて完全自動運転と大型フル電動トラックの量産化を実現するビジョンを掲げている。

2022年には、神戸製鋼加古川製鉄所内の一部運搬ルートにおいて、レベル4の自動運転技術を搭載した大型トラックの実証を行っている。

【参考】UDトラックスの取り組みについては「レベル4トラックの自動運転成功!UDトラックスと神戸製鋼所」も参照。

T2:レベル4トラックの幹線輸送サービス実現を目指す

AI開発を手がけるPreferred Networksの技術提供のもと、三井物産が2022年8月に設立したT2は、レベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの実現を目指している。

2023年には、自動運転トラックに対応した物流ネットワーク構築に向け三菱商事と資本業務提携を結ぶことに合意している。

三菱商事が進める高速道路 IC 直結の「次世代基幹物流施設」に設置予定のモビリティプールをレベル 4 自動運転トラックの発着拠点とし、高速道路におけるポイント間の無人輸送を実現する構えだ。

【参考】T2の取り組みについては「T2と三菱地所、レベル4自動運転トラックの物流網構築へ」も参照。

グーグル系ウェイモ(アメリカ):無人タクシーのサービスエリア拡大中

米アリゾナ州フェニックスで2018年12月、世界初となる自動運転タクシーの有料配車サービス「Waymo one」を開始したウェイモ。2019年末にはオペレーターなしの無人サービス提供を開始するなど、世界の自動運転市場をけん引している。

自動運転トラック開発などは停止したものの、タクシーサービスはサンフランシスコでも実用化済みで、ロサンゼルスやテキサス州オースティンでもサービスインに向けた取り組みを進めている。

アリゾナ州では、配車サービス大手Uber Technologiesとの提携のもと他社プラットフォームでの利用も開始している。リーディングランナーとして、今後の展開に引き続き注目したい。

【参考】Waymoの取り組みについては「Googleの自動運転車、人間比で衝突率57%減 走行データ分析で判明」も参照。

GM Cruise(アメリカ):サンフランシスコなどで無人タクシーサービス開始も……

自動運転開発を手掛けるGM傘下のCruiseは、2022年にカリフォルニア州サンフランシスコで一般住民を対象にした自動運転タクシーサービスを開始した。

その後も、アリゾナ州フェニックスとテキサス州オースティンでもサービスを開始するなど事業展開を加速させ、先行するWaymoを猛追していたが、2023年10月に人身事故を起こし、これをきっかけにカリフォルニア州で無人走行や商用運行のライセンスが停止される事態に陥った。

今後は、サービスエリアを絞って安全性や確実性を高めた自動運転サービスを提供し、事業再建を図っていく構えだ。

【参考】Cruiseの動向については「営業停止に至ったGMの自動運転タクシー、「事故率は人間以下」は嘘だった?」も参照。

Motional(アメリカ):ラスベガス中心に自動運転タクシー実用化へ

米Aptivと韓国ヒョンデの合弁Motionalは、ネバダ州ラスベガスを中心にセーフティドライバー付きの自動運転タクシーサービスを展開している。

IONIQ 5ベースの自動運転車はすでに量産体制に入っており、2024年に米国内で商用サービスの一部として導入する予定としている。

ただ、2023年末頃にAptivがMotionalへの出資比率を引き下げる方針であることが報じられている。サービス実装までの費用負担に音を上げた格好だ。今後、ヒョンデの完全子会社となるのか、新たなパートナーが登場するのかなど、同社の動向に要注目だ。

【参考】Motionalの取り組みについては「ヒョンデ製自動運転タクシー、米国で2024年サービス開始へ」も参照。

フォルクスワーゲン(ドイツ):米オースティンで2026年に自動運転モビリティ商用化

欧州自動車メーカーもレベル4開発に躍起となっていたが、2020年ごろから表立った取り組みは鈍化傾向にある。

そんな中、フォルクスワーゲンはパートナーシップを結ぶイスラエルのモービルアイの技術をベースとした自動運転車両の実証を2023年に米オースティンで開始した。

今後 3 年間で少なくともさらに米国内 4 つの都市で実証を行い、2026 年までにオースティンで自動運転車を商用化する計画としている。

【参考】フォルクスワーゲンの取り組みについては「VW、米国でやっと自動運転車の走行テスト開始 Googleなどに出遅れ感」も参照。

百度(中国):中国の自動運転業界をけん引

中国では、IT大手のBaidu(百度)が自動運転業界をけん引している。オープンソフトウェアプラットフォームを活用した「Project Apollo=アポロ計画」を展開するほか、自動運転タクシーを北京や上海、深セン、武漢など国内10都市以上でサービス化している。

北京や武漢、重慶などではすでに無人化を果たしており、2030年までに100都市で展開するという大きな目標を掲げている。

自動車メーカーとの協業にも積極的で、レベル4自家用車を見据えた開発も進められている。

【参考】百度の取り組みについては「百度(Baidu)の自動運転戦略」も参照。

WeRideなど(中国):新興勢各社が自動運転タクシーサービスに注力

中国では、スタートアップの活躍も盛んだ。WeRide、AutoX、Pony.ai、DiDi、Momentaなど各社が自動運転バスや自動運転タクシーの実用化を推し進めている。

WeRideは世界26以上の都市で自動運転の研究開発やテスト、運用を行っており、広州や北京では無人走行ライセンスも取得している。海外では、UAE(アラブ首長国連邦)やモンゴルでの商用化を見据えているようだ。

トヨタとパートナーシップを結ぶPony.aiは、北京や広州から無人走行ライセンスを取得しており、広州南沙では自動運転タクシー100台を導入する計画を掲げている。

百度に加え、こうした新興勢の存在が同国における自動運転開発の層を厚くしており、中国を自動運転大国に押し上げた。

【参考】WeRideの取り組みについては「中国WeRide、北京で「有料×完全無人」の自動運転タクシー展開へ」も参照。

Mobileye(イスラエル):MobileyeDriveで世界市場に挑戦

米インテル傘下のイスラエル企業Mobileye(モービルアイ)は、カメラによる自動運転システムとLiDARによる自動運転システムで冗長性を高めた「MobileyeDrive」を武器に世界の覇権を狙う。

片方の自動運転システムで自律走行が可能で、万が一の際は即座にもう一方のシステムが顔を出し、自律走行を継続することができるシステムだ。

世界中の自動車メーカーや移動サービス事業者らとのパートナーシップを拡大しており、イスラエルをはじめドイツや日本などでもサービス実装を計画している。日本では、WILLERがパートナーとなっている。

中国自動車メーカーGeelyとレベル4自家用車の開発を進めているほか、レベル3を見越したレベル2+ADASソリューションの実装も順調に進んでいるようだ。

【参考】モービルアイの取り組みについては「Mobileye(モービルアイ)と自動運転(2023年最新版)」も参照。

■レベル4システムの格付け

日本も普遍的なシステム開発環境を

一定条件下でドライバーを必要としない自律走行を可能とするレベル4だが、その技術タイプ・水準によって格付けすることもできる。

例えば、他の交通参加者が混在する空間で自律走行を行うシステムと、他の存在をできるだけ排除した空間でのみ自律走行を行うシステムでは、前者の方が高度なシステムと言える。走行可能な速度域なども同様で、より高速走行に対応したシステムの方が一般的に優れていると言える。

今のところ日本のレベル4は、LiDARなどの各種センサーに加え磁気マーカーを用いた自動運転システムや、制限区域下で低速自律走行を行うものが中心となっており、米中勢のシステムからはまだまだ離されている印象が強い。

何より安全最優先の日本的な取り組みと言えるが、これでは普遍的なシステム開発を進める海外勢との差は開く一方だ。

好んでリスキーな開発を進める必要はないが、より柔軟な開発・実証環境の構築が求められるところだ。

【参考】なんちゃってレベル4については「日本の自動運転「なんちゃってレベル4」で出遅れ鮮明 下山哲平の現状解説」も参照。

■【まとめ】レベル4サービスに向けた競争が本格化

米国、中国を先頭にレベル4サービスを見据えた取り組みが世界各地に広がり始めている。こうした状況は一年で激変することはまずないが、三年経てば思いのほか変化・進化を遂げていることも珍しくない。

三年後、Waymoや百度といったリーダーが引き続き主導権を握っているのか、あるいは新興勢が勢力を伸ばしているのか。日本企業の躍進を含め、さらなる技術の高度化に期待したい。

(初稿公開日:2018年9月17日/最終更新日:2024年3月10日)

【参考】関連記事としては「自動運転とは? レベル別の実用化・開発状況まとめ」も参照。

自動運転とは?(2024年版) レベル別の実用化・開発状況まとめ https://t.co/ljkMpfo9rp @jidountenlab

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) January 3, 2024