米Waymo(ウェイモ)の商用サービスを皮切りに実用化の波が押し寄せている自動運転タクシー(ロボットタクシー)。ドライバー不在の自動運転タクシーが当たり前のように客を乗せて市街地を走行する光景も、近い将来、当たり前のものとなっていくはずだ。

商用化済みの国は米国と中国に留まるが、各地で公道実証が行われており、日本においてもサービス実現に向けた具体的な計画が明らかになるなど、世界的に開発が加速している印象だ。

自動運転タクシー業界は今後どのような動きを見せるのか。業界を取り巻く最新状況をまとめてみた。

<記事の更新情報>

・2025年3月10日:各社の取り組みをアップデート

・2019年5月15日:記事初稿を公開

■自動運転タクシーに関する基礎知識

現在世界各地で稼働している一般的なタクシーサービスにおいて、配車アプリの普及が進んでいる。予約から乗降地の指定、決済に至るまで、スマートフォンやタブレットを通して行うことが可能となった。コミュニケーションを必要としない乗客にとって、ドライバーは安全運転業務に従事してくれれば良い存在になったと言える。

つまり、車両の管理と運転操作以外の必要な業務はスマートフォンなどで賄なうことができるようになったのだ。車両の管理は別途必要だが、ドライバーに代わる自動運転レベル4(高度運転自動化)技術が確立されれば、基本的にタクシーは無人で運行することが可能になる。

自動運転タクシーにおいては、こうした配車アプリの利用がスタンダードとなる。乗客はスマートフォンで無人タクシーを呼び、乗降場所指定や決済処理の後降車する――といったシンプルな方法で利用できるのだ。

運賃が大幅に低下する可能性も

料金設定は、サービスの普及促進を考慮すると当面は従来の配車サービスと同等程度に収められるものと思われる。高額なイニシャルコスト、研究開発費、人件費削減効果、国土交通省の省令による取り扱いなど、料金を左右する要素はいろいろありそうだが、既存タクシー事業者への配慮や社会受容性などを考慮し、まずは利用しやすい環境を作る必要がある。

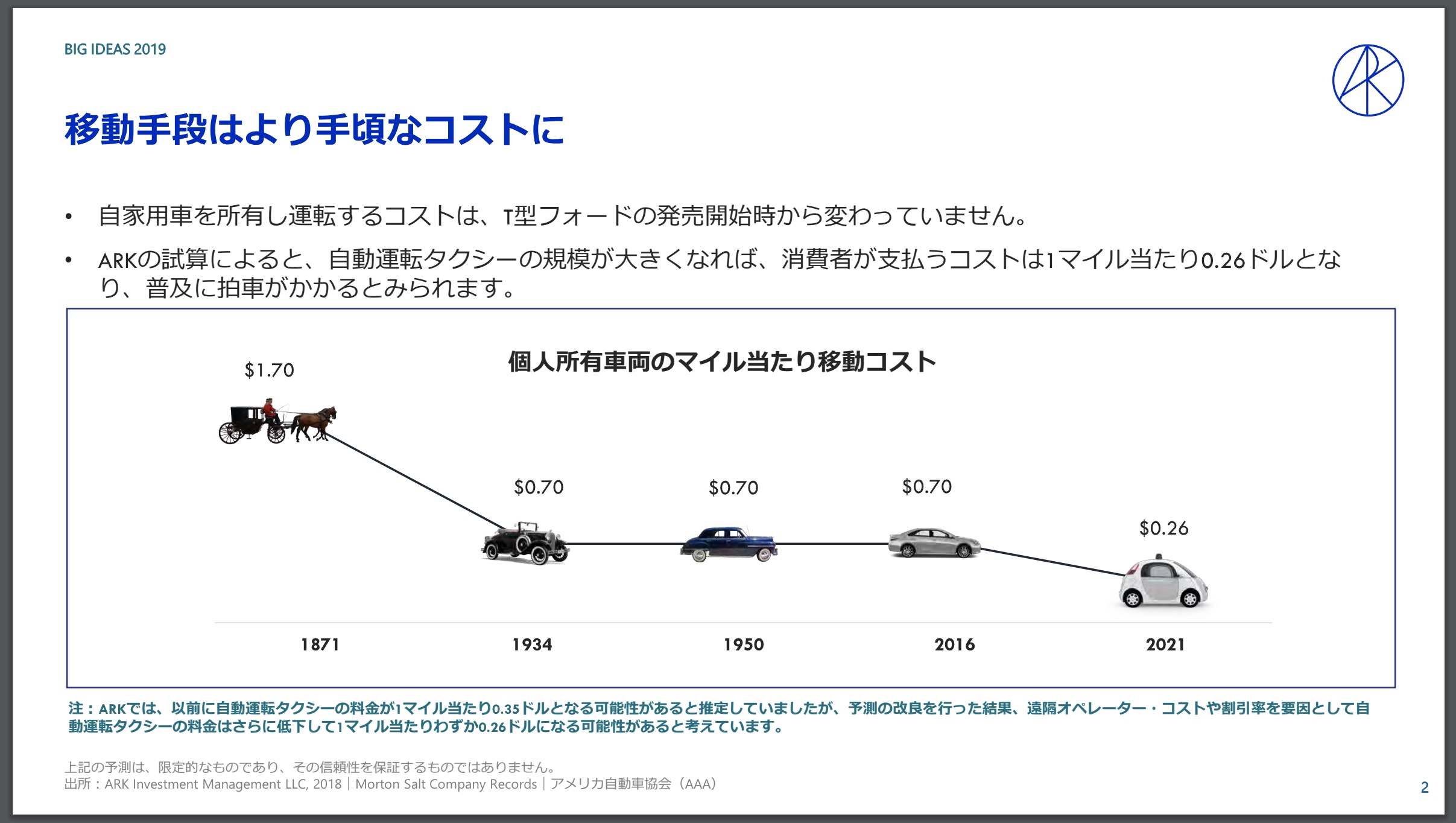

一方、自動運転タクシーの運賃は、将来的に大幅に低下する可能性もある。米調査会社アーク・インベストメントが2019年に発表したレポート「BIG IDEAS 2019」によると、自動運転タクシーの移動コストは従来に比べ約13分の1となるようだ。

タクシー運賃が仮に10分の1、または5分の1になっただけでもそのインパクトは大きく、移動需要を大きく変える。そのころには恐らく自動運転バスの運賃にも変化が見られるだろう。自動運転の恩恵が運賃に反映される段階に達すれば、移動サービスに対する考え方を大きく変えていくことになりそうだ。

▼BIG IDEAS 2019

https://www.nikkoam.com/files/sp/ark/docs/ark-invest-big-ideas-2019-taxi.pdf

【参考】自動運転タクシーの移動コストについては「自動運転技術が東京〜大阪間「1万円タクシー」を実現する」も参照。

遠隔監視システムが要に

無人タクシーには車両そのものに自動運転レベル4以上の技術が搭載され、周囲の状況をAIが判断してアクセルやブレーキ、ハンドルを制御するのはもちろんのこと、より安全性を高めるため多くのモデルに遠隔監視システムが導入されている。

現在商用利用されているモデルは自家用車をベースに改造したもので、基本的に手動制御装置を備えている。実証段階ではセーフティドライバーが同乗し、こうした装置を利用して万が一に備えている。

しかし、本格的なサービス普及段階に入ると、セーフティドライバー不在の無人走行となるため、手動運転装置を使用することは基本的になくなる。また、ハンドルなどを備えない自動運転専用設計のモデルが将来主力となる可能性も高い。

車内は乗客のみで、自動運転システムが車両制御のすべてを担うことになるが、システムに不具合が発生した際や事故に遭遇した際など、万が一の際に別途車両制御を行う手段が必要となる。

こうした場合に活躍するのが、遠隔監視・制御システムだ。遠隔地の管制センターからカメラ越しに現場の状況を確認し、遠隔通信システムによって運転操作を行うことで有事の際に迅速に対応することができる。

日常的には、運行状況の管理用途で活用することができ、乗客とのコミュニケーションにも用いられる。レベル4は常時監視不要だが、万が一に備え一人のオペレーターがこうした遠隔システムを活用して複数台の自動運転車を監視することもできる。トラブルを未然に防ぐためにも有効と言える。

こうした遠隔監視・制御システムは、おそらくすべての自動運転車が搭載しているものと思われる。それだけ重要な技術なのだ。

【参考】愛知県における遠隔システム実証実験については「国内初!5G車両を含む2台の遠隔監視型自動運転の実証実験 愛知県一宮市で実施」も参照。

当面は自動運転レベル4で運用

自動運転タクシーは、しばらくの間レベル4車両による時代が続く。レベル4は走行区域などが限定されるため、区域内から区域外への移動ニーズに対しては、乗り換えが必要となる。こうした需要にスムーズに応えられるMaaS(Mobility as a Service)をはじめとした仕組みづくりも必要となりそうだ。

また、予約を待つ間、車両が待機するステーションなども必要となる。EV(電気自動車)の場合、ワイヤレス充電設備により待機中に自動で充電するシステムをステーションに配備するなど、さまざまなアイデアが生まれそうだ。

【参考】自動運転レベル4については「自動運転レベル4の定義や導入状況を解説&まとめ 実現はいつから?|自動運転ラボ」も参照。

■自動運転タクシーの開発・展開に取り組む企業

続いて、自動運転タクシーの開発・展開に取り組む企業を紹介していく。

Waymo:業界のパイオニア、無人運行も実現

Google系の米Waymo(ウェイモ)は2018年12月、米アリゾナ州フェニックスで自動運転タクシーの有料商用サービス「ウェイモワン」(Waymo One)を世界で初めて開始した。

当初は安全のため運転席に専用のスタッフが同乗する状態で運行していたが、徐々に乗客の対象を拡大するとともにサービス実証を積み重ね、2019年末には無人運行も開始した。

2021年8月からは満を持してカリフォルニア州サンフランシスコへの進出を果たし、一般市民を対象とするサービスプログラム「Waymo One Trusted Tester」をスタートした。無人運行もすでに実現しており、2024年6月に全住民を対象とした24時間サービスに拡張している。

現在、カリフォルニア州ロサンゼルス、テキサス州オースティンでも実証を進めており、2024年中に商用運行を開始する計画だ。

このほか、2022年には中国の浙江吉利控股集団(Geely)と手動制御装置を備えないロボタクシー専用車の開発に着手したことを発表している。オリジナルモデルの登場にも注目したい。

▼Waymo One公式サイト

https://waymo.com/waymo-one/

【参考】Waymoの取り組みについては「Waymo/Googleの自動運転戦略 ロボタクシーの展開状況は?」も参照。

GM Cruise:サービス開始も事故きっかけに停止

米自動車メーカー大手のゼネラル・モーターズ(GM)、及び傘下のCruise Automation(クルーズ・オートメーション)は、2022年にサンフランシスコで一般向けの自動運転タクシーサービスを開始した。車両はシボレー・ボルトをベースに自動運転車に改造したモデルを使用している。

2023年までにフェニックスとオースティンでサービスを開始するなど、先行するWaymoを猛烈に追い上げていた。

しかし同年10月、同社の無人車両がカリフォルニア州内で起こした人身事故を契機に同州当局から無人走行や商用運行許可が停止された。同社は他州含む全エリアでの自動運転走行を中止した上、カイル・ヴォグトCEOが辞任する事態となった。

2024年6月までにテキサス州ヒューストン、ダラス、フェニックスでセーフティドライバー同乗のもと公道実証を再開しており、今後、スコッツデール、パラダイス バレー、テンピ、メサ、ギルバート、チャンドラーに徐々に拡大していくとしている。安全性を一から見直す方針だ。

同社はドバイ当局とも自動運転タクシーサービス展開に向けた大型契約を結んでおり、こちらの動向にも要注目だ。

【参考】Cruiseの取り組みについては「自動運転タクシー、「Google一強時代」に逆戻り GMの全台リコールで」も参照。

Motional:有料配車回数10万回突破、ヒュンダイとの提携にも注目

自動車部品大手の米Aptivと韓国ヒョンデの合弁Motionalは、配車大手の米Lyftなどをパートナーにネバダ州ラスベガスを中心にサービス実証を続けている。

ヒョンデのEV・IONIQ 5をベースにしたロボタクシーはシンガポールの生産拠点で量産化段階に達しており、2024年中にも商用サービスを開始する計画としている。

一方、2024年に入り、Aptivが追加融資に難色を示したとする報道が出ている。財政面が懸念されていたMotionalは2024年5月、現代自動車グループから4 億 7,500 万ドルの資金調達を実施し、短期的な商用展開を重視せず無人運転技術の継続的な開発と一般化にリソースを集中する戦略変更を発表した。

Waymo、Cruiseに次ぐ3番手候補と期待されていただけに、今後どのような道を歩むのか要注目だ。

【参考】Motionalの取り組みについては「自動運転企業Motional、韓国Hyundaiの700億円投入へ 存続に危機感も?」も参照。

Zoox:2024年中にラスベガスでサービスインを計画

米アマゾン傘下のZooxは、2024年中にもラスベガスで自動運転タクシーサービスを一般開放する計画だ。

手動制御装置を備えないオリジナルの自動運転専用モデルの開発を進めており、2020年に車両の生産工場も稼働させている。

ラスベガスでは、リゾート施設などが立ち並ぶ約5マイル(約8キロ)の区間をサービス提供エリアに設定し、徐々に対象エリアを拡大していく方針だ。

サンフランシスコ、ワシントン州シアトル、オースティン、フロリダ州マイアミでも公道実証に着手しており、ラスベガスの次はサンフランシスコでのサービスインを計画している。

【参考】Zooxの取り組みについては「Amazonの自動運転タクシー、結局「テスラより先」に一般展開へ」も参照。

テスラ:2024年10月にロボタクシー構想発表か

テスラCEOのイーロン・マスク氏は早くから自動運転タクシー構想を掲げており、その全貌が間もなく公開されるかもしれない。マスク氏は2024年10月、同社の自動運転タクシー「Cybercab」に関する発表を予定している。

マスク氏はこれまで、自動運転化したオーナーカーを配車サービスプラットフォーム「TESLA NETWORK(テスラネットワーク)」に登録することで各オーナーがマイカーを自動運転タクシーとして無人稼働させるアイデアを発表している。

自家用車は大半の時間駐車場で眠っている状態であり、これを有効活用するとともに高額になりがちな自動運転車の費用負担を軽減する狙いを掲げている。

10月の発表でどのような計画が打ち出されるのか。同社のADAS「FSD(Full Self Driving)」がついに自動運転化するのか――など、多方面から大きな注目が寄せられている。

【参考】テスラの取り組みについては「テスラの自動運転タクシー、「発表日」まで残り1カ月!マスク氏の宣言は現実になるか」も参照。

Intel×Mobileye:クロアチアで2026年にサービス計画

イスラエルの自動運転関連企業Mobileye(モービルアイ)。ADAS製品や車載向け画像認識チップなどを事業の柱として成長を遂げてきた企業だが、近年はインテル傘下の企業として「サービス」分野にも力を入れている。すなわち、自動運転タクシーやバスの展開だ。

2021年8月には自動運転向けのタクシー車両としてEV仕様の「Mobileye AV」を発表した。このMobileye AVを使い、まず2022年にドイツとイスラエルでサービス展開を開始する計画としていた。

また、Mobileyeは日本のモビリティ企業WILLERと2020年7月までに戦略的パートナーシップを結んでいることでも知られる。

この戦略的パートナーシップは、日本や台湾、ASEAN(東南アジア諸国連合)地域で自動運転タクシーの商用展開を目指すというもの。つまりMobileyeは日本での自動運転タクシーの展開も視野に入れているということだ。

今のところ当初計画通りのサービス化は果たせていないようだが、クロアチアのRimac Groupとパートナーシップを結び、自動運転タクシーの配車サービス「Verne」を同国で2026年に開始する計画を発表している。その後の欧州展開も見据えているようだ。

他社とのパートナーシップのもと、どのように世界展開を図っていくか注目が集まるところだ。

【参考】モービルアイの取り組みについては「自動運転タクシー、「2人乗り」が最適解か ポルシェ支援企業が展開へ」も参照。

中国勢:百度筆頭に各社がサービスイン、規模では米国追い抜く

中国では2019年ごろから公道実証が本格化しており、IT大手の百度(バイドゥ)をはじめ、配車サービス大手のDidi Chuxing(滴滴出行/ディディチューシン)、スタートアップのWeRide、Pony.ai、AutoX、Momentaら開発勢が、北京や上海、深センなどで公道実証やサービス展開を開始している。

百度はすでに10数カ所の都市でサービス展開しており、北京や深セン、武漢、重慶などの5都市では無人運行を実現しているという。他社も一部で無人化を実現しており、その勢いは米国勢を上回っている。

2023年には、新興EVメーカーXpengも自動運転タクシー分野への参入を表明している。米国におけるテスラ同様、新たな勢力の台頭はまだまだ続きそうだ。

また、トヨタとPony.ai、日産とWeRideなど、日系自動車メーカーの現地法人と合弁を立ち上げ、自動運転タクシーの生産やサービス化を目指す動きも出ている。こうした動きにも注目したいところだ。

【参考】中国の動向については「自動運転タクシー、中国で完全無人&有料化!日本は周回遅れ?」も参照。

ZMP×日の丸交通:国内初の実用化なるか?

日本国内では、ロボットベンチャーのZMPがいち早く自動運転タクシーの実証に踏み出した。同社は2017年6月、タクシー事業者の日の丸交通とともに遠隔型自動運転システムの公道実証に着手し、2018年8月には営業実証を行っている。

その後もMaaSを絡めた自動運転実証などを行っていたが、近年は特に動きがなく、自動配送ロボットやパーソナルモビリティ系に力を入れている印象だ。ロボットベンチャー・自動運転ベンチャーとして今後どのような事業展開を見せるか、注目だ。

【参考】ZMP・日の丸交通の取り組みについては「世界初、自動運転タクシーの営業サービス実証実験がスタート ZMPと日の丸交通、大手町と六本木間で9月8日まで AI、ICT技術も活用 東京オリンピックの2020年に実用化」も参照。

ホンダ:2026年初頭にお台場でサービスイン

ホンダは、パートナーシップを結ぶGM・Cruise勢と協力し、2026年初頭に東京都内で自動運転タクシーサービスを開始する計画だ。

当初計画では、3社が共同開発した自動運転専用モビリティ「クルーズ・オリジン」を導入し、東京都内のお台場エリアで2026年初頭にサービスを開始し、その後中央区や港区、千代田区へと順次拡大を図っていく。500台規模のフリートを構築していくという。

期待が高まるところだが、自動運転システム開発の軸となっているCruiseは人身事故の影響でサービスを中断しており、GMはオリジンの開発を停止する発表を行っている。ホンダも計画変更を余儀なくされる可能性がありそうだが、何とかサービス化を実現してほしいところだ。

【参考】ホンダの取り組みについては「自動運転タクシー、日本第1号は「米国から7年遅れ」濃厚に 最短で2026年か」も参照。

日産自動車:2027年度目途に複数カ所でオンデマンドシャトルサービス

国内自動車メーカーの中ではいち早く公道における自動運転実証を進めていた日産。DeNAとともに新しい自動運転交通サービス「Easy Ride」実用化に向け横浜市内で取り組んできた。

2024年2月には、ドライバーレス自動運転モビリティサービス事業化に向けた最新のロードマップを発表した。実証を重ね、2027年度をめどに地方を含む3~4市町村において数十台規模のサービス提供開始を目指す計画だ。

なお、日産のサービスは正式にはオンデマンドシャトルサービスとなる見込みのようだ。複数の乗降ポイントを設定し、そのポイント間輸送をフリールートで運行する形式となる。

【参考】日産の取り組みについては「日産の自動運転戦略 プロパイロットの技術力、Easy Rideの計画は?」も参照。

ティアフォー:2024年11月に事業化目指す

自動運転スタートアップのティアフォーも大きく動き出した。同社は東京都内お台場の複数拠点間でサービス実証を行い、2024年11月から交通事業者と共同で事業化を目指す方針で、その後、段階的に区画や拠点数を拡張し、2025年に東京都内3カ所、2027年には都内全域を対象とし、既存の交通事業と共存可能な自動運転タクシー事業を推進するとしている。

同社は2019年、JapanTaxi(現GO)と損害保険ジャパン日本興亜、KDDI、アイサンテクノロジーとともに自動運転タクシー実用化に向けた取り組みに着手し、西新宿エリアなどで実証を重ねてきた。

今後、タクシー事業者以外にどういったパートナーが事業参画するのか、最終的にどのようなサービス形態になるのかなど、要注目だ。

【参考】ティアフォーの取り組みについては「東京に自動運転タクシー!トヨタ車で11月事業化へ ティアフォー発表」も参照。

■【まとめ】動き出した自動運転タクシー市場

本格的なレベル4商用サービスは、ドライバーレスの無人で有料サービスを提供することが重要となる。完全無人×有料化は、今のところ米中の一部区域に留まっているが、年を追うごとに着実に拡張されている。

米中に続くサービス実現エリアはどの国となるのか。ドバイや韓国、ドイツ、英国などのほか、日本も有力候補に挙がる。国内各社の最新動向に引き続き注目したい。

■関連FAQ

明確な定義はないが、一般的には自動運転技術を搭載した車両で旅客を運ぶサービスと解される。

現在は「自動運転レベル4」(高度運転自動化)で走行している自動運転タクシーも存在する。レベル4による運用では、緊急時も人による対応を前提としておらず、運転席にセーフティドライバーが座ることもない。

2018年12月のことだ。Google傘下のWaymoがアリゾナ州フェニックスで自動運転タクシーの商用サービスを開始した。

Google傘下のWaymoがアメリカ国内で世界初の商用サービスを開始したこともあり、まずアメリカがこの分野をリードした。一方、中国でもすでに多数の自動運転タクシーが実証ベースもしくは商用ベースで展開されており、アメリカと肩を並べる存在となっている。

呼び方が異なるだけで、基本的には同じものだ。「自動運転タクシー」や「ロボタクシー」のほか、「無人タクシー」といった呼ばれ方もする。

(初稿公開日:2019年5月15日/最終更新日:2025年3月10日)