自動運転技術の商用化が世界各地で進展し始め、業界が活気づいてきた。早くに株式上場を果たしたスタートアップ勢や、自動運転開発に意欲を示す自動車メーカーの株価はどのように推移しているのか。

真の意味でビジネス的に成功を収めるのは先の話で、自動運転業界ではまだまだ開発・投資段階が続く。株式市場では多くの関連銘柄が苦戦傾向にあり、この1~2年ほど動きは鈍かったが、ここにきて新たな動きが出始めそうだ。

自動車メーカーをはじめとした既存大手をはじめ、先行上場した新興勢の動向についてまとめてみた。

記事の目次

- ■米国市場に上場している銘柄

- GM(ティッカーシンボル:GM/ニューヨーク市場)

- Ford(ティッカーシンボル:F/ニューヨーク市場)

- Google / Alphabet(ティッカーシンボル:GOOG/ナスダック市場)

- Intel(ティッカーシンボル:INTC/ナスダック市場)

- Baidu(ティッカーシンボル:BIDU/ナスダック市場)

- Aeva Technologies(ティッカーシンボル:AEVA/ニューヨーク市場)

- Innoviz Technologies(ティッカーシンボル:INVZ/ナスダック市場)

- Luminar Technologies(ティッカーシンボル:LAZR/ナスダック市場)

- Aurora Innovation(ティッカーシンボル:AUR/ナスダック市場)

- Ouster(ティッカーシンボル:OUST/ニューヨーク市場)

- Mobileye(ティッカーシンボル:MBLY/ナスダック市場)

- NVIDIA(ティッカーシンボル:NVDA/ナスダック市場)

- ■日本市場に上場している銘柄

- ■上場廃止となった銘柄

- ■今後のIPOが期待される企業

- ■【まとめ】株式市場にも自動運転の波

- ■関連FAQ

■米国市場に上場している銘柄

GM(ティッカーシンボル:GM/ニューヨーク市場)

1908年創業。長らく世界一の自動車販売台数を誇っていたが、サブプライムローン問題を契機とする金融危機のあおりを受け、2009年に連邦倒産法適用を申請し、米政府介入のもと一時国有化された。2010年にニューヨーク証券取引所に再上場を果たした。

自動運転分野においては、有力スタートアップのCruiseを2016年3月に巨額買収し、先行するWaymoを追いかけるべく開発を加速させている。開発陣営には2018年にホンダも加わり、2020年初頭にサービス専用自動運転車「Origin」を発表した。

米国内ではCruiseがサンフランシスコなどで自動運転タクシーを商用化し脚光を浴びたが、2023年10月に人身事故を起こし、カリフォルニア州当局から自動運転走行と商用運行ライセンスを停止された。同時期、GMの株価は1割ほど値を下げたが、すぐに元の水準に戻している。

Cruiseは現在、テキサス州ヒューストンやダラス、アリゾナ州フェニックスでセーフティドライバー同乗のもと公道実証を再開している。日本やドバイでも自動運転タクシーサービスの導入が計画されており、今後の動向に注目が集まるところだ。

ADAS関連では、高速道路でハンズオフ運転を可能にする高度なレベル2「Super Cruise」の搭載車種拡大を図っている。対象道路は米国の幹線道路を網羅し、カナダの一部でも使用できるようだ。

▼GM公式サイト

https://www.gm.com/

【参考】GM・Cruiseについては「GM傘下Cruise、自動運転の年表!ハンドルなしのポッド型「Origin」を発表」も参照。

Ford(ティッカーシンボル:F/ニューヨーク市場)

1903年創業。GM、クライスラーとともに米ビッグスリーとして長らく業界をけん引してきた。原油高や金融危機の影響でジャガー・ランドローバーやボルボ・カーズを手放すなど苦境に立たされたが、経営戦略「One Ford」のもと業績を立て直した。

自動運転関連では、2016年にコネクテッド技術や自動運転、MaaSの研究開発を手掛ける子会社「Ford Smart Mobility」、2018年には自動運転開発部門を分離し「Ford Autonomous Vehicles」をそれぞれ設立している。

また、2017年にスタートアップArgoAIに出資し、テクノロジーパートナーとしての関係を深めるほか、フォルクスワーゲンともパートナーシップを結び、自動運転開発を強化していた。

しかし、Argo AIの開発が予定通り進まなかった様子で、2022年にフォード、フォルクスワーゲンともArgo AIから資金を引き上げている。

フォードはこれまでレベル3を飛ばしてレベル4開発を進める意向を示していたが、Argo AIから手を引く際に「レベル2+とレベル3アプリケーションの開発が必要不可欠」とし、まずは自家用車におけるADASや自動運転技術の高度化に注力するようだ。

2023年3月までに子会社Latitude AIを設立し、レベル2+のハンズオフやレベル3に相当するアイズオフ技術の開発を進めている。

同社のADAS「BlueCruise」はレベル2+(ハンズオフ)を可能としており、対象エリアは米国・カナダの高速道路の97%を網羅しているという。

▼Ford公式サイト

https://www.ford.com/

【参考】フォードとArgo AIについては「自動運転業界、誰も予想してなかった「Argo AI閉鎖」の背景」も参照。

Google / Alphabet(ティッカーシンボル:GOOG/ナスダック市場)

1998年創業のグーグルは、検索エンジン・広告事業を主力に業績を伸ばす。事業の多角化に伴い、2015年に持ち株会社Alphabetを設立し組織再編を図っている。

グーグルの自動運転開発プロジェクトは2009年に始動したと言われており、米国防高等研究計画局(DARPA)主催の自動運転技術大会出場者ら優秀なエンジニアが多く在籍していた。Aurora Innovation創業者のChris Urmson氏やNuro創業者のDave Ferguson氏、ArgoAI創業者のBryanSalesky氏らが籍を置いていたことは有名で、レベルの高さがうかがえる。

2016年に開発部門をWaymoとして分社し、アリゾナ州で継続実証を続けて2018年にロボタクシー「Waymo One」をスタートした。翌年にはドライバーレスのサービス提供にも踏み込んだ。

2021年8月にカリフォルニア州サンフランシスコへの進出を果たし、一般市民対象のサービスを開始した。現在カリフォルニア州ロサンゼルス、テキサス州オースティンでも実証を進めており、2024年中に商用運行を開始する計画だ。

OEM関係では、FCA(現ステランティス)をはじめ、ボルボ・カーズやダイムラートラックなどと提携し、自社開発した自動運転システム「Waymo Driver」を統合していく取り組みにも力を入れているようだ。

2020年に32億ドル(約3,500億円)、2021年に25億ドル(約2,700億円)の資金調達を行ったほか、2024年にはAlphabetがWaymoへ最大50億ドル(約7,700億円)を投資する計画を発表している。

サービス拡大とともにWaymoが上場する日が訪れるのか、要注目だ。

▼Waymo公式サイト

https://waymo.com/

【参考】Waymoについては「Google、自動運転事業に7,700億円投資へ!狙いは「テスラ潰し」か」も参照。

Intel(ティッカーシンボル:INTC/ナスダック市場)

半導体世界大手のIntelは1968年創業。パソコン市場の拡大とともに成長を続けている。ナスダックに上場している。

自動運転分野においては、2016年にBMWグループとMobileyeと協力し、2021年までに自動運転車を実現する目標のもと共同開発を行っていくパートナーシップ戦略を発表した。翌年にはMobileye買収も合意に達し、公開買い付けによってMobileyeの発行済み株の84%を取得している。買収にかかった費用は約153億ドル(約1兆7500億円)とも言われている。(Mobileyeはすでに再上場しており、Mobileyeについては詳しく後述する)

2020年には、イスラエルのMaaSプラットフォーマー・Moovit(モービット)を約9億ドル(約960億円)で買収しており、「マルチモーダルXaaS戦略」のもと、ロボタクシーやシャトルサービスを世界展開する絵を描いているようだ。

▼Intel公式サイト

https://www.intel.com/content/www/us/en/homepage.html

【参考】Intelについては「IntelのMoovit買収、自動運転タクシーの世界展開の布石か!?」も参照。

Baidu(ティッカーシンボル:BIDU/ナスダック市場)

2000年創業の中国IT大手。2005年にナスダック市場に上場(米国預託証券/ADR)しているほか、2021年には香港証券取引所にも上場を果たしている。

自動運転分野では、オープンソフトウェアプラットフォームを活用した「Project Apollo(阿波羅)=アポロ計画」を展開しており、数多くの開発企業の参加のもと、自動運転システムや付随技術の開発を進めている。アポロのもと、金龍客車やNeolixなどの企業がすでに自動運転バスやロボットを製品化している。

百度自身も自動運転サービスの実用化を進めており、2020年に湖南省長沙市で一般客を対象としたロボタクシーサービス「ApolloGo Robotaxi」を開始するなど、すでに10数カ所の都市でサービス展開している。このうち、北京や深セン、武漢、重慶などの5都市では無人運行を実現しており、規模ではWaymoを上回っている。

車両関係では、2021年にBAIC(北京汽車集団)傘下のEVブランドARCFOXと共同開発した新世代のサービス向け量産自動運転車「ApolloMoon(アポロムーン)」を初公開した。当時、48万元(約820万円)の低コストで量産可能としており、さらなる低コスト化を図っていく方針としている。

▼Apollo公式サイト

https://apollo.auto/

【参考】百度については「百度(Baidu)の自動運転戦略」も参照。

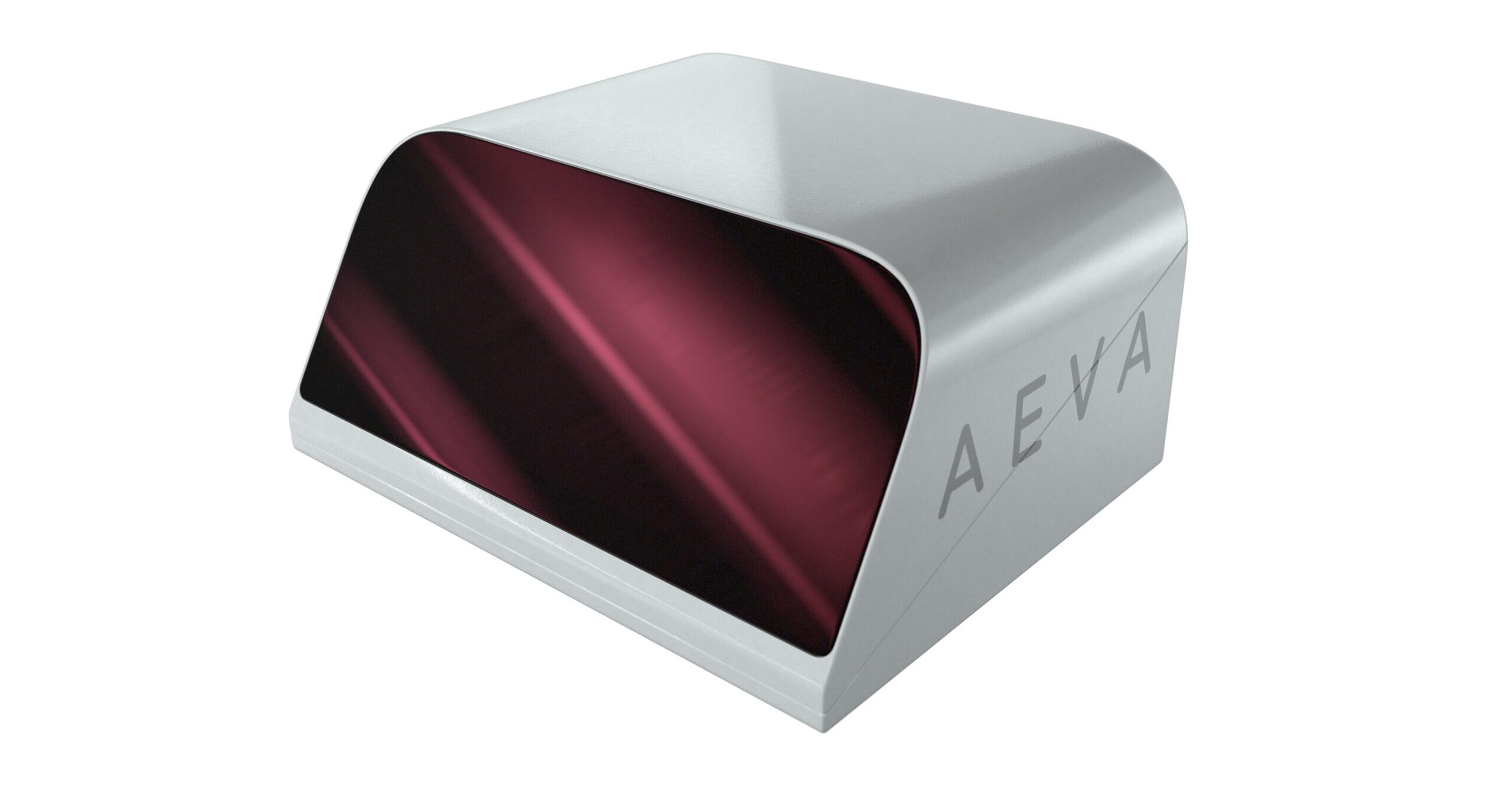

Aeva Technologies(ティッカーシンボル:AEVA/ニューヨーク市場)

2017年創業のLiDAR開発企業。2021年3月にニューヨーク証券取引所にSPAC上場を果たした。

FMCW(周波数連続変調)方式で、3次元の空間情報に「瞬間速度」を加えた4D-LiDARの開発を進めており、2021年1月にデンソーと次世代LiDARを共同開発していくことに合意したほか、同年8月にはニコンとFMCW技術に関する協業検討を進めていくことにも合意したと発表している。

同社のLiDARは、自動運転トラックの開発を手掛けるTuSimpleなどがすでに採用を決めている。2023年にはMay Mobilityが長距離LiDARセンサーの独占サプライヤーとしてAevaを採用したほか、2024年にはダイムラートラックとTorc Roboticsにも採用されたことが発表されている。

▼Aeva Technologies公式サイト

https://www.aeva.ai/

【参考】Aeva Technologiesについては「米Aeva、自動運転向け4D-LiDAR!「瞬間速度」も測定、世界初か」も参照。

Innoviz Technologies(ティッカーシンボル:INVZ/ナスダック市場)

2016年創業のイスラエルのLiDAR開発企業。2021年4月にナスダック市場にSPAC上場した。

自動運転レベル3〜5に対応する同社製品「InnovizOne」は早くにBMWが採用を決めている。また、2021年5月には、欧州の大手ティア1が2022年までに実用化を目指す自動運転シャトルのパートナー企業にInnovizが選ばれたことも発表されている。

2022年にはこのほか、フォルクスワーゲンとの大型契約や人工知覚(AP)技術などを開発する日本のKudanとのパートナーシップなども発表されている。

レベル3搭載のBMW i7や、フォルクスワーゲンのレベル4商用車ID. Buzzなどへの搭載が決定しているようだ。

▼Innoviz Technologies公式サイト

https://innoviz.tech/

【参考】Innovizについては「InnovizのLiDAR、VWの全自動運転車に搭載へ!40億ドルの先行受注」も参照。

Luminar Technologies(ティッカーシンボル:LAZR/ナスダック市場)

Austin Russell氏が高校在学中の2012年に立ち上げたLiDAR開発企業。2020年末にナスダック市場にSPAC上場した。

2017年にトヨタ系開発企業TRIのジェームス・カフナー氏の目に留まり提携を結んだほか、ボルボ・カーズやフォルクスワーゲングループのソフトウェア開発企業、Daimler Trucksなど、パートナーシップを拡大している。

このほかにも、Mobileyeや上海汽車、Pony.aiなどすでに同社製品の採用を決めている企業も多く、2020年の受注額は10億ドルを突破したという。

ボルボのEX90をはじめ、上海汽車系ブランドのRising Auto R7、ポールスターのプリセプトなど、自家用車における採用も進み始めている。

▼Luminar Technologies公式サイト

https://www.luminartech.com/

【参考】Luminarについては「Luminarの自動運転・LiDAR戦略」も参照。

Aurora Innovation(ティッカーシンボル:AUR/ナスダック市場)

トヨタと提携していることで知られる米Aurora Innovationは、2021年11月に米ナスダック市場に上場した。上場の形態はSPAC(特定買収目的会社)との合併を選択肢、合併時の時価総額は130億ドル(約1兆4,800億円)に上った。

Aurora Innovation創業は2016年で、創業者の1人であるクリス・アームソン氏は自動運転業界では著名なエンジニアだ。Googleで自動運転開発プロジェクトに携わっていた経歴を有している。

自家用車の自動運転化のほか、自動運転トラックの開発も軸としている。同社は2020年12月にUberの自動運転開発部門「Uber ATG」を買収したことでも知られており、将来的にはUberに対して自動運転技術を提供していくものとみられている。

自動運転トラックは走行可能な商用ルート(米テキサス州のダラス〜ヒューストン間)を2023年に公表しており、順調に開発が進んでいるようだ。

2024年8月には、4億8,300万ドル(約710億円)の資金調達を実施したことを発表した。商用化に向けた取り組みを前進させていくようだ。

▼Aurora Innovation公式サイト

https://aurora.tech/

【参考】関連記事としては「トヨタと提携の米AuroraがSPAC上場 自動運転スタートアップ、株主にUberやAmazon」も参照。

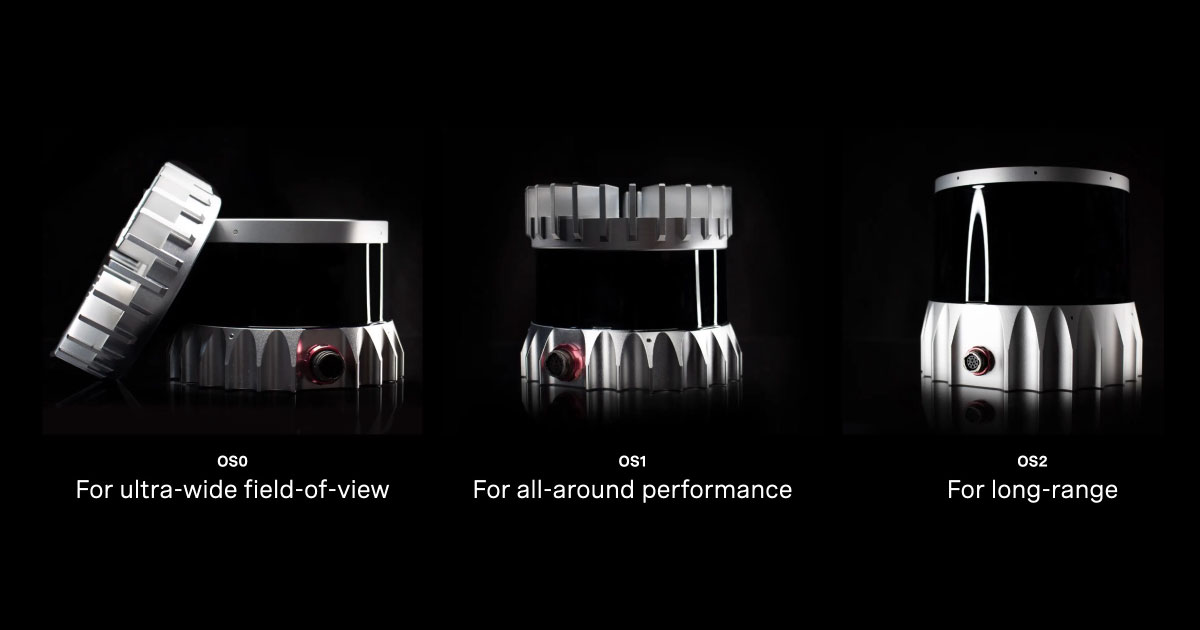

Ouster(ティッカーシンボル:OUST/ニューヨーク市場)

2015年創業のLiDAR開発企業。2021年3月にニューヨーク証券取引所にSPAC上場した。

デリバリーロボットの開発を手掛けるPostmatesや自動運転トラック開発のPlus、自動運転バスの開発などを手掛けるQCraftが採用するほか、WestonRobotやXSENS、Soy Robotics、Seoul Roboticsなど、ロボット工学系企業の採用も多いようだ。2023年には、May MobilityとMotionalから受注している。

2023年2月に車載LiDARのパイオニア的存在であるVelodyne Lidarと対等合併を完了した。両社を合わせると、自動車分野をはじめロボット工学やスマートインフラストラクチャ業界など850 社を超える顧客を抱えるという。伸びしろの多い市場において、事業全体の成長をいっそう促進していく構えだ。

▼Ouster公式サイト

https://ouster.com/

【参考】Ousterについては「米LiDAR企業が合併!OusterとVelodyne、自動運転業界で再編進む?」も参照。

Mobileye(ティッカーシンボル:MBLY/ナスダック市場)

Mobileyeは米Intel傘下のイスラエル企業で、ADAS製品を中心に事業を展開しながら、自動運転技術の開発や自動運転サービスの展開に力を入れている企業だ。2022年10月に米国市場で上場し、注目を集めている。上場初日の終値ベースの時価総額は230億ドル(約3兆4,000億円)だった。

多くの自動運転関連企業がSPAC上場を選択する中、Mobileyeはいわゆる普通のルートで上場している。「SPACショック」でSPAC上場を選択した企業の株価が低迷する中、Mobileyeの株価がどう推移していくのか、多くの投資家が関心を寄せている。

同社はCEO(最高経営責任者)を務めているアムノン・シャシュア氏が1999年にイスラエルで創業し、画像認識向けのチップ開発などに強みがある。2023年に入り、欧州ドイツでの自動運転の試験運用許可を得たことも話題になった。

中国Zeekrをはじめ自家用車向けの高度なADASソリューション「Mobileye SuperVision」の搭載が進んでいるほか、世界各地の交通事業者とパートナーシップを結び、レベル4を可能にする「MobileyeDrive」搭載車両による自動運転サービスの展開も進展している。

▼Mobileye公式サイト

https://www.mobileye.com/

【参考】関連記事としては「時価総額3.4兆円!Mobileye上場38%高、Intel系自動運転企業」も参照。

NVIDIA(ティッカーシンボル:NVDA/ナスダック市場)

半導体大手NVIDIAも自動運転分野で勢力を拡大している。同社の株は2022年6月ごろを底に右肩上がりを続けており、時価総額はGAFAMに肩を並べる域に達している。

自動運転分野では、自動運転向けの高性能SoC「NVIDIA DRIVE」シリーズを中心に世界各地の自動車メーカーやスタートアップと結びついている。

同社のオートモーティブセグメントが売り上げに占めるシェアはまだ3%ほどに過ぎないが、それだけ伸びしろが大きい自動運転分野が同社の業績に貢献する余地が大きいとも言える。さらなる同社の躍進に注目だ。

▼NVIDIA公式サイト

https://www.nvidia.com/ja-jp/

【参考】NVIDIAについては「NVIDIA株、一段高へ期待感!車載半導体、自動運転向けで採用加速」も参照。

■日本市場に上場している銘柄

トヨタ(証券コード:7203)

1937年創業。1949年に東証1部に上場しており、デンソーや豊田通商などグループ各社も軒並み東証1部企業として名を馳せる、名実ともに日本を代表する企業グループだ。

人とクルマがパートナー関係を築く理念「Mobility Teammate Concept」のもと、「ガーディアン(高度安全運転支援システム)」や「ショーファー(自動運転システム)」といった自動運転技術の開発を進めている。最先端技術の開発は、主にウーブン・プラネット・ホールディングスや米国のTRI(トヨタリサーチインスティチュート)が担っている。

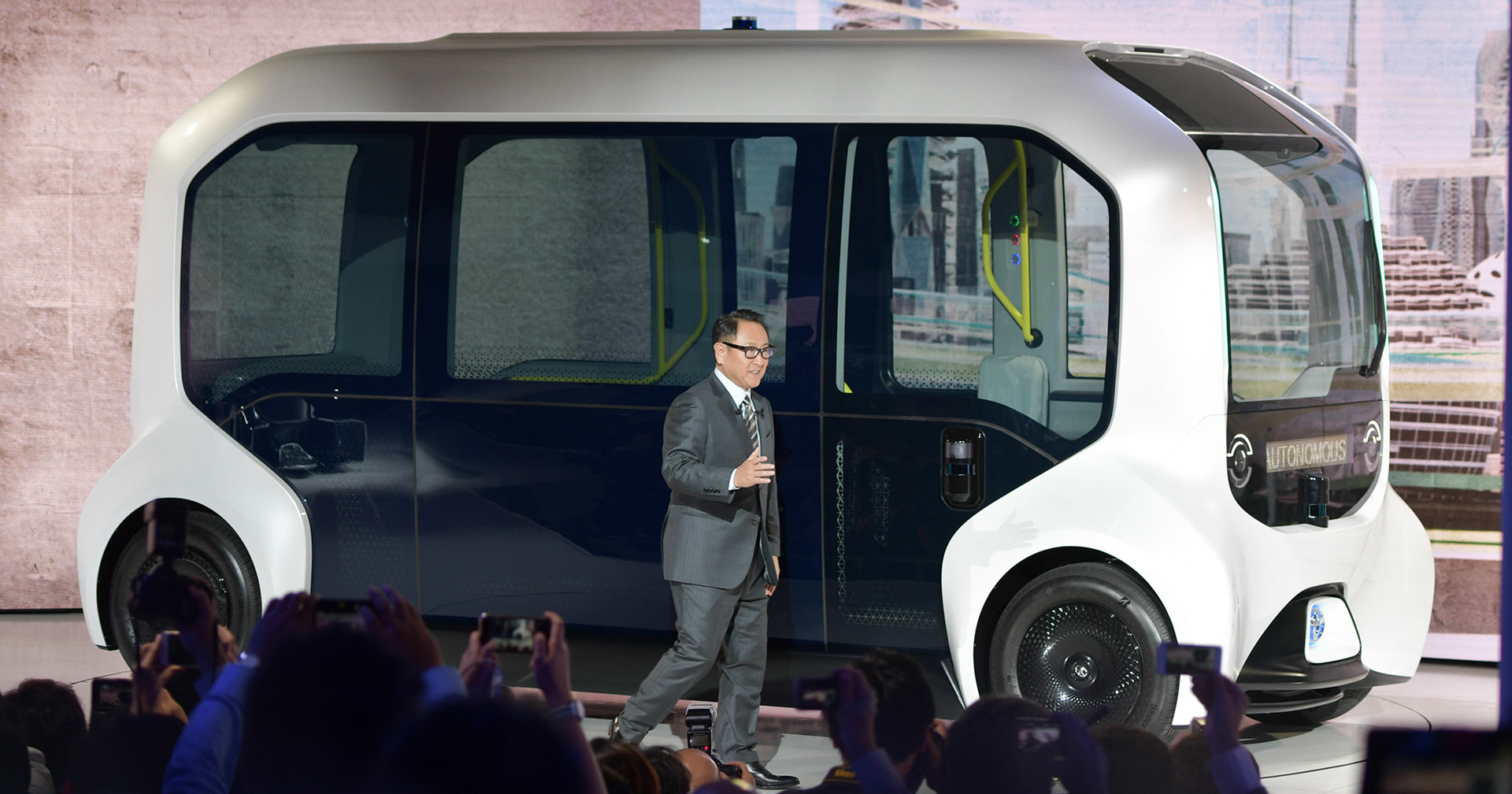

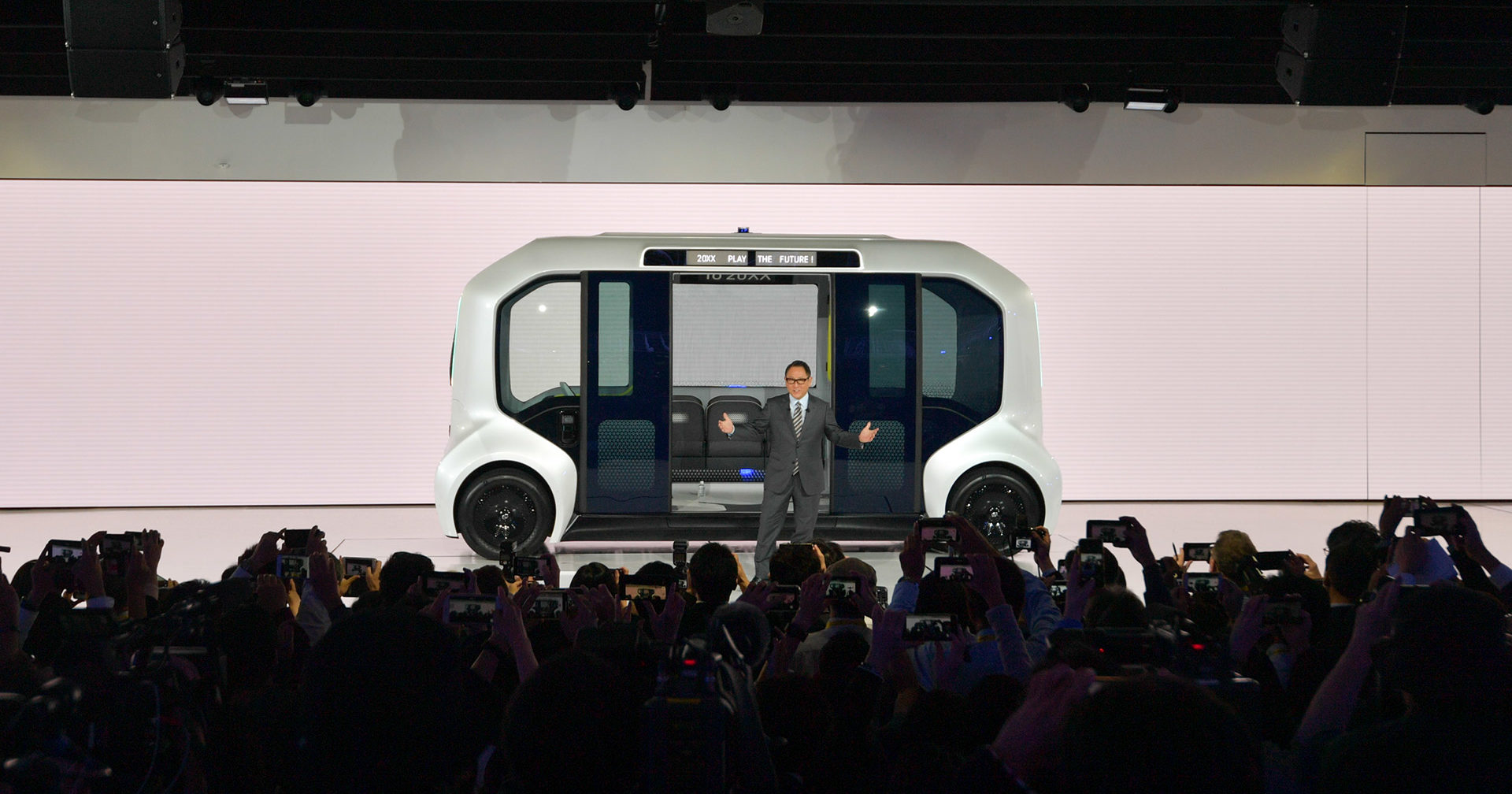

モビリティカンパニーへのモデルチェンジにも力を入れており、MaaS活用を前提とした自動運転車「e-Palette」の実用化にも熱を入れている。

近年は自動運転関連のプレスリリースが乏しいが、2024年には実証都市「Woven City」の第一期工事が完了し、2025年に実証がスタートする。ソフトウェアプラットフォーム「Arene(アリーン)」の実用化も2025年を予定しており、さまざまな方向から次世代に向けた取り組みが大きく動き出すことになりそうだ。

【参考】トヨタについては「トヨタの自動運転戦略」も参照。

ホンダ(証券コード:7267)

1948年創業。1957年に東証1部に上場している。自動運転関連では、自家用車において世界に先駆けてレベル3システム「トラフィックジャムパイロット」を実装した。

レベル4関連では、GM・Cruiseと共同開発を進めており、日本国内で自動運転モビリティサービス事業を行っていく計画も明らかにしている。2021年中に技術実証を開始しており、2026年初頭にも東京都内で自動運転タクシーサービスを開始する計画を掲げている。サービス提供エリアと台数を順次拡大し、500台規模での運用を想定しているようだ。

このほか、楽天グループとともに自動走行ロボットの開発・実用化に向けた取り組みにも着手している。

【参考】ホンダについては「ホンダの自動運転タクシー、Googleすら未実現の「運転席なし」」も参照。

日産(証券コード:7201)

1933年創業。1951年に東証1部に上場している。バブル崩壊後の販売不振で経営危機に陥り、1999年にルノーと資本提携を結んだ。2016年には三菱自動車再建に向け同社筆頭株主となり、今に続くルノー・日産・三菱アライアンスを形成した。

自動運転関連では、2017年にDeNAと手を組み、無人運転車両を活用した新しい交通サービスの共同開発に着手し、2018年2月に「Easy Ride(イージーライド)」の実証実験を行った。以後実証を重ね、2021年9月にはNTTドコモのAIオンデマンド交通システム「AI運行バス」を組み合わせたサービス実証も開始している。

2024年2月に、ドライバーレス自動運転モビリティサービスの事業化に向けた最新のロードマップを発表した。2027年度に地方を含む3~4市町村において車両数十台規模のサービス提供開始を目指す計画で、まずは横浜エリアでの実証を加速させていく方針だ。

【参考】日産については「トヨタ、自動運転タクシーの参入見送りか 日産は2027年、ホンダは2026年に展開へ」も参照。

アイサンテクノロジー(証券コード:4667)

1970年創業。1997年に東証ジャスダックに上場している。高度な測量技術を武器に自動運転分野で活躍しており、特に高精度3次元地図の作製で力を発揮している。

オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」を開発するティアフォーとともに活躍する場面が多く、MMS(モービルマッピングシステム)などを活用し、数々の実証で成果を上げている。

2019年にはティアフォー、Mobility Technologies、損害保険ジャパン、KDDIとともに自動運転タクシーの開発に乗り出し、翌2020年には東京都内で公道実証を行っている。

2023年には、三菱商事とともに自動運転ワンストップサービス事業を手掛ける合弁A-Driveを設立した。ティアフォーの自動運転車両などを取り扱い、サービスの具体化・普及に力を入れていく方針だ。

【参考】アイサンテクノロジーについては「アイサンテクノロジーの株価急騰!「自動運転銘柄」で注目度アップ」も参照。

ソニー(証券コード:6758)

1946年創業。日本初のテープレコーダーやトランジスタラジオをはじめ、ウォークマンやプレイステーションなど数々のヒットを飛ばしてきた。1958年に東証1部に上場している。2021年4月に組織再編し、旧来のソニーがソニーグループに商号を変更したほか、ソニーエレクトロニクスなど4社を統合した企業が新たなソニーとして存続している。

自動車・自動運転分野では高度なイメージセンサー技術で存在感を発揮するほか、LiDAR関連技術の開発にも乗り出しており、2021年9月に車載LiDAR向け積層型直接Time of Flight(dToF)方式のSPAD距離センサー「IMX459」の商品化を発表している。

2020年には、一から作り上げたオリジナルの試作車「VISION-S」を発表した。自動車の在り方を一から見つめ直すプロジェクトで、マグナ・シュタイヤーやボッシュ、コンチネンタル、ヴァレオ、ZFといった大手サプライヤーや、自動運転開発を手掛けるAImotiveなどが開発パートナーに名を連ね、車両走行性能テストや5G走行試験などを行っている。

その後、2022年6月にホンダとともにソニー・ホンダモビリティを折半出資で設立し、自動運転EVの計画を発表している。

新ブランド「AFEELA(アフィーラ)」を立ち上げ、レベル3搭載車を2026年にも北米を皮切りに市場投入する計画だ。

【参考】ソニー・ホンダモビリティについては「ソニー・ホンダのEV会社、赤字204億円!自動運転開発で開発費かさむ?」も参照。

■上場廃止となった銘柄

TuSimple(ティッカーシンボル:TSP/ナスダック市場上場廃止)

TuSimpleが米ナスダック市場に上場したのは2021年4月だ。同社は中国系のスタートアップ企業で、2015年の創業後、中国とアメリカの両方に拠点を構えて自動運転の実証実験などを精力的にこなしてきた。

同社は、人による介入を前提としない「自動運転レベル4」(高度運転自動化)の技術の確立に力を入れており、アメリカの物流大手企業であるUPSから出資を受けている企業でもある。

2022年2月にはアメリカ最大級の貨物鉄道会社Union Pacificを顧客として獲得したことを明らかにした。Union Pacificの貨物集積所と配送センターの間における荷物の移動を自動運転トラックで行うというものだ。

米国内の高速道路でレベル4走行に成功するなど業界におけるトップ集団に位置付けられているが、株価は伸びず、経営陣のごたごたもあり、2024年1月にナスダック市場からの撤退を発表した。

現在は日本を含むアジア圏を主戦場に据えているようで、日本でも高速道路におけるレベル4実証に力を入れている。

▼TuSimple公式サイト

https://www.tusimple.com/

【参考】関連記事としては「自動運転銘柄に「上場廃止ドミノ」の兆し 苦戦続くTuSimple、非公開化へ」も参照。

Embark Technology(ティッカーシンボル:EMBK/事業売却)

自動運転トラックベンチャーのEmbark Trucks(Embark Technology)は2021年11月に米ナスダック市場に上場した。特別買収目的会社(SPAC)の「Northern Genesis Acquisition Corp. II」との合併によって上場した形だ。

創業は2016年。アレックス・ロドリゲスCEO(最高経営責任者)とブランドン・モークCTO(最高技術責任者)は、カナダのウォータールー大学に在学中に出会い、大学に通いながらカナダ初の自動運転車(ゴルフカート型)の走行を成功させたことで知られている。

期待の一社だったが、2023年に全従業員宛にレイオフが告げられ、その後トラック事業を売却したことが報じられている。

▼Embark Trucks公式サイト

https://embarktrucks.com/

【参考】関連記事としては「自動運転トラック開発の米Embark、会社清算か 従業員70%解雇」も参照。

■今後のIPOが期待される企業

中国勢のIPOラッシュが始まる?

米中間の摩擦などを背景に米国市場への上場をためらう中国企業は多く、近年は香港市場などに流れている印象が強いが、ここにきて名だたる自動運転スタートアップが米国市場への上場を目指す動きが強まっているようだ。

各メディアによると、米国市場への上場を目指すPony.aiに対し、中国当局が2024年4月までにゴーサイン(承認)を出したという。同社は2021年に上場を検討したものの取り下げた経緯があり、今度こそは……という思いがありそうだ。

また、かねてから上場準備を進めていたWeRideは2024年7月、ナスダック市場へ正式にIPO申請したようだ。

MomentaもIPOに向けた申請手続きを進めていることが報じられており、こちらもすでに中国当局の承認を得ているという。

有力な中国勢が動き出すことで、自動運転関連の株式市場にどのような影響が生じるか、要注目だ。

国内ではティアフォーやPreferred Networksに注目

国内勢では、ティアフォーに期待が寄せられる。2015年の創業から早10年目を迎え、自動運転バスやタクシーのサービス化や、自動運転車両の生産に関する取り組みが本格化し始めている。

純粋な自動運転開発スタートアップとして国内の先陣を切るか、今後の動向に引き続き注目したい。

【参考】ティアフォーについては「ティアフォーの自動運転/Autoware戦略」も参照。

AI開発企業のPreferred Networksも注目だ。高い評価のもとユニコーンとして存在感を高めており、自動運転分野では三井物産とともにレベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの実現を目指す合弁T2を設立している。

両社ともIPOが実現すれば、大きな話題となることは間違いないだろう。

【参考】Preferred Networks(T2)については「自動運転トラック、高速道で「90分未介入」に成功!三井物産系ベンチャー」も参照。

■【まとめ】株式市場にも自動運転の波

自動運転技術に対する株式市場の目は厳しく、先行した上場した企業の大半の評価は伸び悩んでいるのが現状だ。そのためか、この1~2年ほどはIPOの動きが非常に鈍かった。

しかし、中国勢を中心に再び動きが活発化し始めており、風向きが変わり始めた印象を受ける。米国勢含め商用化の算段が付いた企業も出始めており、再び上場ラッシュが起きる可能性も考えられそうだ。

もちろん、上場を果たしても株価が伸び悩む可能性もぬぐえない。将来の収益化に対する明確なビジョンを示せるかどうかが焦点となりそうだ。

今後もまだまだ上場ラッシュは続く見込みだ。株式市場にも自動運転の波が確実に押し寄せている。

■関連FAQ

個人投資家の場合、株式もしくは投資信託を保有するのが一般的な方法だ。

日本に住んでいる場合、米国株の取り扱いがある日本の証券会社で口座を開設すれば、アメリカ市場に上場している自動運転関連銘柄に投資できる。

三井住友DSアセットマネジメントが運用する「グローバル自動運転関連株式ファンド」や、三菱UFJ国際投信が運用する「eMAXIS Neo 自動運転」がある。詳しくは「自動運転関連の投資信託・ETF一覧」で紹介している。

アメリカ市場に上場しているETF(上場投資信託)としては、「ARKQ」(ARK Autonomous Technology & Robotics ETF)、「IDRV」(iShares Self-Driving EV and Tech ETF)、「DRIV」(Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF)、EVAV(Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares)がある。

ETFは「上場投資信託」の略で、株式市場に上場している投資信託のことを指す。ETFは上場株式と同様、取引時間中はリアルタイムに売買をすることが可能だ。

(初稿公開日:2021年10月18日/最終更新日:2024年8月23日)

※編注:この記事は特定の株式銘柄・投資信託・ETFへの投資を推奨するものではありません。