最先端技術の研究開発に優秀な人材は欠かせない。自動運転開発もしかりで、世界屈指の技術を有するエンジニアが次々と企業を背負って台頭している。

こうした人材の宝庫であり、育成の場が大学だ。近年はAI(人工知能)需要を背景に自動運転に関する研究も盛んで、学内研究や民間との共同プロジェクトなどにも注目が集まっている。

この記事では最新情報をもとに、自動運転関連技術の研究開発に力を入れている国内外の主な18大学をピックアップし、取り組みを紹介する。

<記事の更新情報>

・2024年4月18日:関連記事を追加

・2023年8月14日:名古屋大学、埼玉工業大学、東京大学などに関する情報を追記

・2018年10月14日:記事初稿を公開

記事の目次

■日本

名古屋大学

モビリティに関するイノベーション拠点として2011年にグリーンモビリティ連携研究センター(GREMO)=現:未来社会創造機構モビリティ社会研究所=を設立し、組織改編を経て先進ビークルやモビリティサービス、社会的価値を領域に据え研究や人材育成を図っている。

また、COI(Center of Innovation)プログラムによってモビリティ研究基盤の大幅な拡充も図っており、自動運転をはじめとした次世代モビリティの重要課題群を先取りした研究開発に力を入れている。

低速度で人や社会と協調する自動運転技術「ゆっくり自動運転」などの研究開発に早くから取り組んでおり、実証経験も豊富だ。

2019年度からは、愛知県と人科学技術交流財団の研究開発プロジェクト「知の拠点あいち重点研究プロジェクトⅢ」のもと近未来自動車技術開発プロジェクトを進めており、アイサンテクノロジーやティアフォー、KDDI、損害保険ジャパンなどとともに自動運転モビリティのサービス実用化に向けた取り組みに注力している。

同大学からは、自動運転ソフトウェア「Autoware」の開発で知られるティアフォーやルート最適化クラウドサービス「Loogia」を提供するオプティマインドをはじめ、自動運転システムの開発を手掛けるZATITECHやエクセイド、3次元地図開発のマップフォー、自動運転×AI分野の研究開発を担うブレインフォー、特定制限区域における協調型物搬自動運転システム販売やMaaS企画などを行うWITH、モビリティのセンシングデータ分析などを手掛ける一般社団法人モビリティと人のデータラボ、車載ソフトウェアプラットフォームを開発するAPTJなど、モビリティ分野におけるスタートアップ・ベンチャー企業が続々と育っている点もポイントだ。

【参考】名古屋大学の取り組みについては「自動運転の「ゆっくりカート」が、住民の理解を「しっかり」醸成」も参照。ティアフォーに関しては「英半導体大手Arm、自動運転分野でティアフォーと協業」も参照。

群馬大学

2016年に管制・遠隔運転室やデータセンター、シミュレーション室などを備えた次世代モビリティ社会実装研究センターを開設し、自動運転技術を用いた社会システムの研究に本格着手した。2020年に限定地域における完全自動運転実用化を目標に掲げ、精力的に社会実験を重ねている。

大型を含む自動運転バスの実証を始め、機械式駐車設備で自動運転車を自動入庫させる駐車実証や完全無人トラックによる場内搬送実証など、研究・活躍の場を広げている印象だ。同大によると、2020年7月時点で単一の自動運転ソフトウェアを用いた40事例超に及ぶ実証実績は国内最大数という。

2020年7月には、大学発ベンチャーの日本モビリティも設立された。業界初という無人移動サービス導入パッケージをはじめ、次世代モビリティシステムの導入や開発、提供などを手掛けており、大学との連携のもと、国内各地の自治体や企業との取り組みをいっそう加速している。

【参考】群馬大学については「群馬大学発!自動運転ベンチャー「日本モビリティ」設立 事業内容は?」も参照。

埼玉工業大学

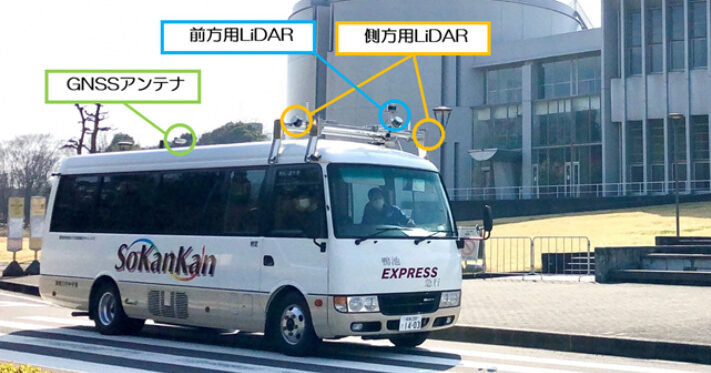

ものづくり研究センターを2016年に新設した際に次世代自動車プロジェクトを立ち上げ、自動運転研究会が自動運転に関する研究開発に本格着手した。

2019年度には、人材育成に向け工学部情報システム学科にAI専攻を新設したほか、私立大学初となる自動運転技術の全学的な研究組織「自動運転技術開発センター」を設立し、実用化に向けた研究開発を強化している。

実証関連では、SIP第2期自動運転の実証実験関連をはじめ全国各地で積極展開しており、2020年度における自動運転バスの走行距離は2,970キロに及ぶ。深谷観光バスとともに2021年2月から取り組んでいる自動運転循環バスは、2022年1月の運行終了までに走行距離1万キロを突破した。

このほか、2020年からはITbookテクノロジーと水陸両用無人運転技術の開発にも取り組んでおり、2022年3月には水陸両用船「八ッ場にゃがてん号」の無人運航の実証実験に成功したことが発表されている。

2023年4月には、入学式に出席する新入生と保護者を自動運転バスで送迎する取り組みを行い、話題になった。全国的にも例がない取り組みとされ、大型バス「日野レインボー」にティアフォーの自動運転OS「Autoware」を後付けした自動運転車両が使用された。

【参考】関連記事としては「世界初!?大学生が「自動運転バス」で入学式へ」も参照。

大学発ベンチャー関連では、2018年に設立されたフィールドオートがティアフォーなどとの連携のもと自動運転実証実験のサポートを中心に事業展開している。

【参考】関連記事としては「国内最長クラス!26kmも自動運転、大型バスで 埼玉工業大などが発表」も参照。

東京大学

自動運転を中心とした革新的なモビリティ研究の日本における最先端の総合研究組織を目指す「モビリティ・イノベーション連携研究機構(UTmobI)」を2018年に柏キャンパスに新設した。学内の各部局が連携し、イノベーションのデザインやビッグデータ解析、ヒューマンインタフェース(HMI)などの基礎研究を推進している。

また、生産技術研究所内に設置した次世代モビリティ研究センターがUTmobIの活動を推進し、特に自動運転技術による新たなモビリティの可能性について文理融合で取り組んでいるという。

柏キャンパスを構える千葉県柏市では、三井不動産や同大発ベンチャーの先進モビリティなどとともに自動運転バスの実証やMaaS実証などに取り組んでいる。

大学発ベンチャー関連では、先進モビリティのほか先端AI技術の研究開発に取り組むコーピーや建設機械の遠隔操作や自動運転の開発に取り組むARAV、AI・ロボティクス技術を活用したソリューション提供を行うTRUST SMITHなどが活躍している。

そのほか、物流ロボティクスベンチャーRENATUS ROBOTICSも東京大学発ベンチャーだ。同社はアメリカに本社を置いており、自動運転技術を活用したトラック運搬の自動化にも取り組んでいる。2023年5月には新たに200万ドル(約3億円)の資金調達を実施したことを発表している。

【参考】関連記事としては「東大発「完全無人倉庫」ベンチャー、3億円調達 自動運転技術も駆使」も参照。

【参考】柏の葉の取り組みについては「官民連携で取り組み加速!【最前線「自動運転×スマートシティ」 第2回】」も参照。

金沢大学

1998年ごろから自動運転車の研究開発を進めているという金沢大学は、必要とされる一連の要素技術を網羅的に検討し、独自の自動運転システムを学術的観点から研究してきた。

2015年に世界に誇る研究拠点を目指す「新学術創生研究機構」を設立し、機構内に市街地走行が可能な自動運転知能の構築とその地域交通への活用施策検討を目的とした自動運転ユニットを設置した。また、2021年には同ユニットを発展的解消し、新たに高度モビリティ研究所を立ち上げた。自動運転技術をコアにさまざまなモビリティの高度化を図り、産学官金連携のもと付加価値を提供していく構えだ。

2021年5月には、SIP第2期の一環として自動運転車に搭載したカメラ映像を信号機認識技術の高度化に活用し、より高度な自動運転車両の研究に役立てるための取り組みを開始すると発表した。2022年3月には、この取り組みの成果として国内研究機関向けに信号データや画像データなどの実証実験データの提供を開始している。

慶應義塾大学

慶應義塾大学は2018年、小田急電鉄と神奈川中央交通とともに湘南藤沢キャンパスで自動運転技術の実証実験第一弾に着手した。SBドライブ(現BOLDLY)協力のもと、キャンパス内に往復約500メートルのルートを設定し、自動運転バスの走行環境の技術的確認や走行に関するオペレーション上の課題の把握などについて調査した。

同年、同大学SFC研究所大前学研究室と総合重工業メーカーの株式会社IHIが自走式駐車設備向け自動運転・自動駐車に関する共同研究契約を締結したほか、2020年には慶應義塾大学病院とWHILLが自動運転車いすを活用した実証を開始している。

2021年には、神奈川中央交通との連携協力協定のもと、SFC内の循環シャトルバスのレベル2定常運行を2022年春に開始し、2025年度に限定空間におけるレベル4実用化を目指すことを発表した。

【参考】慶應義塾大学については「将来は「レベル4」化!慶大キャンパスで自動運転バス運行」も参照。

会津大学

会津大学は2018年にAIセンターを設置し、AI人材育成の強化を図っている。主な研究領域は、機械学習やディープラーニングをはじめビッグデータ、AIチップ・ハードウェア実装、AI倫理と社会となっている。

自動運転関連では2018年度、IHIとの連携協定に基づき、同社相馬工場でのデータ解析技術の開発支援やEV(電気自動車)・自動運転といったモビリティ技術の実証など、自治体や企業と連携しながら実証・開発を支援し先端技術産業の振興を図っていく計画などが掲げられている。

学生が中心となって社会課題の解決に取り組むプロジェクト開発アリーナでも、低摩擦路面での自動運転の可用性の向上に向けた自動運転アルゴリズムを研究するなど自動運転への注目度は上がっているようだ。

2020年度には、NEDOの「自動走行ロボットを活用した新たな配送サービス実現に向けた技術開発事業」に採用されたTISによるロボットシェアリング型配送サービスの実証実験にも参加している。

【参考】会津大学については「自動運転配送ロボと在庫管理システムを連携!TISと会津大が実証実験」も参照。

明治大学

明治大学は2018年、自動運転社会に向けた複合的な課題について、技術・社会・経済・地域に関する横断的な研究を通じて解決・改善策を探る学際的な研究組織として「明治大学自動運転社会総合研究所」を設立した。法律や技術、保険、地方創生を専門とする各研究者を擁する研究拠点として、自動運転社会に向け地域社会の持続的発展を企図していくこととしている。

2019年には長崎県対馬市と連携協定を結び、SBドライブ(現BOLDLY)などと自動運転バスの実証を行っている。

【参考】明治大学については「自動運転、保険や地方創生の側面からも研究!明治大の総合研究所」も参照。

東京工業大学

東京工業大学は、研究室単位での関わりが深い。ライドシェアや自動運転をはじめ多種多様なデータを活用しながら交通現象の分析や交通システムの運用のあり方について研究を進める朝倉研究室、5Gなどの無線通信システムに関する研究を進め、自動運転実用化に向けV2Xの研究にも取り組む阪口研究室など、研究領域は多岐に及ぶ。

2022年2月には、科学技術創成研究院の劉載勲准教授や本村真人教授らが「隠れニューラルネットワーク(Hidden Neural Network)」理論を具現化したAIチップを世界で初めて開発したことが発表されている。自動運転や自律航行ドローンなどの省エネルギー・高精度AIの搭載に期待が持たれるという。

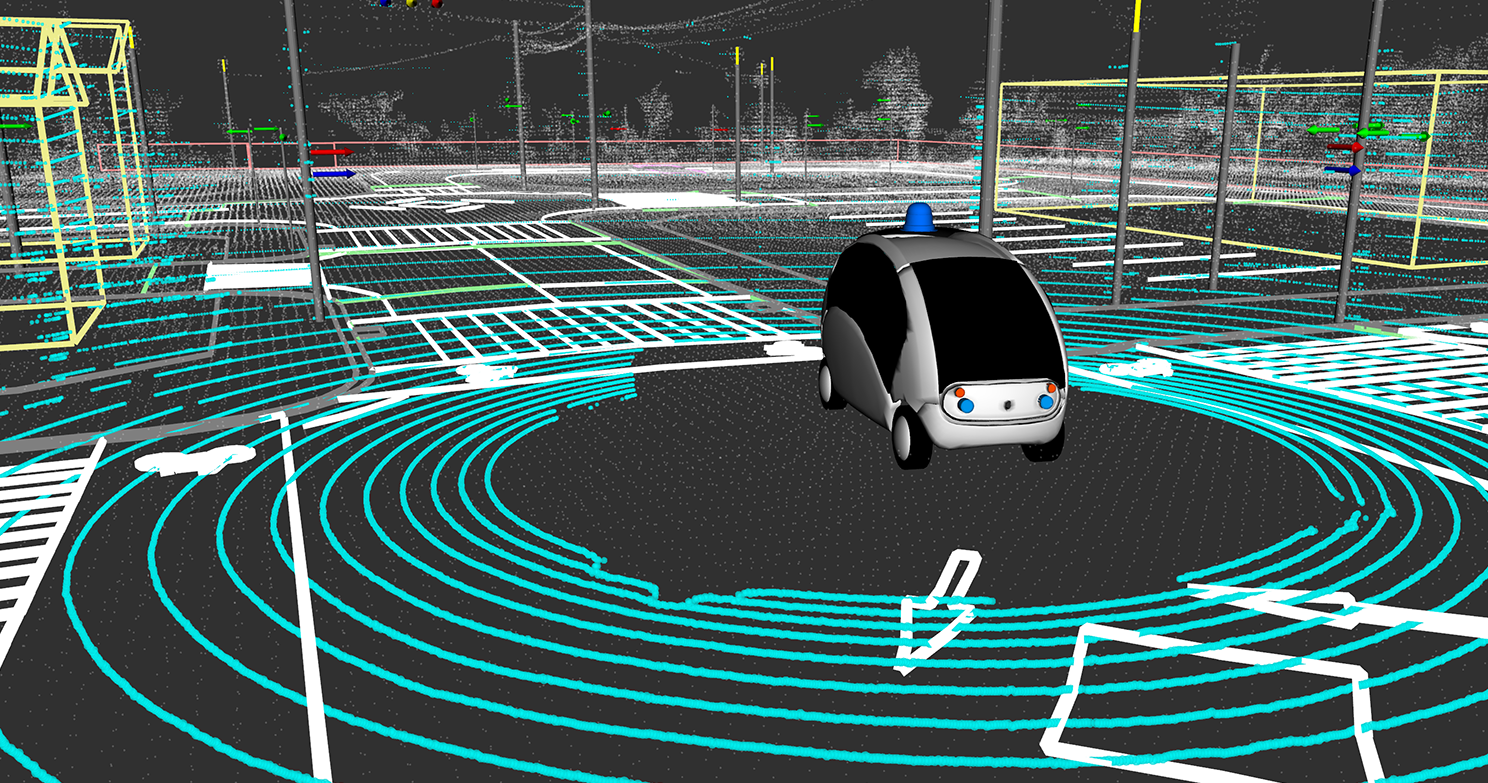

同年4月には、モバイルロボットの自動走行技術の高知能化・高精度化に向け、3次元LiDARを用いた高精度3次元データマッピング技術をSGSTと共同研究していくことが発表されている。

【参考】東京工業大学については「3D LiDARが活躍するのは「自動運転中」だけ?」も参照。

■米国

マサチューセッツ工科大学(MIT)

米国屈指の名門MITは、自動運転車の研究開発をはじめ、自動航行船「Roboat」や自動走行自転車「MIT Autonomous Bicycle」の開発など、あらゆるモビリティの自律制御技術を研究している。

2018年に設立された自動運転開発チームMIT Driverlessは、本格的な自律レースカー「Indy Autonomous Challenge」や自動運転AIの開発技術を競う「Roborace」などに挑んでいる。

MIT発スタートアップも数多く、自動運転システム開発を担うnuTonomy(Aptivが買収済み)やOptimus Ride(マグナが買収済み)、レーダー開発を手掛けるWaveSenseなど、さまざまな形で業界で活躍している。

【参考】Optimus Rideについては「マグナが自動運転ベンチャーのMIT発Optimus Rideを吸収していた」も参照。

スタンフォード大学

自動運転開発が盛んなシリコンバレーに位置するスタンフォード大学は、長い歴史を誇る人工知能研究所「SAIL」のほか、自動車関連の研究を目的とした自動車研究センター「CARS」などで自動運転研究を進めている。

CARSは2008年、次世代自動車の研究開発の一大拠点として設立され、トヨタをはじめとした世界の自動車メーカーが賛同し、これまでさまざまな研究が行われてきたという。

設立時のメンバーには、Google Xの創設者で数々の自動運転プロジェクトを率いた実績を持つSebastian Thrun(セバスチャン・スラン)氏らが名を連ねている。また、同大はグーグルの創業者Larry Page(ラリー・ペイジ)氏が在籍していたことでも知られ、同大休学中の1998年にグーグルが設立されている。

トヨタは現在進行形で同大と共同研究を進めているようで、プロドリフトドライバーの技術を自動運転時の安全技術に生かす研究などにTRI(トヨタリサーチインスティテュート)が取り組んでいる。

Luminar Technologies創業者のAustin Russell(オースティン・ラッセル)氏やPony.ai創業者のJames Peng(ジェームス・ペン)氏など、同大に籍を置いていたエンジニアも数多い。

カーネギーメロン大学

米国防高等研究計画局(DARPA)主催の自動運転技術を競うレースでスタンフォード大学と常に優勝を競っていた名門大学で、修了生にはAurora Innovation創業者のChris Urmson(クリス・アームソン)氏やNuro創業者のDave Ferguson(デイブ・ファーガソン)氏、Argo AI創業者のBryan Salesky(ブライアン・サレスキー)氏など大物が続々と名を連ねる。

2019年には、Argo AI協力のもと自動運転技術の研究所を設立することが発表されている。高度な技術を有する人材の輩出はまだまだ続きそうだ。

ミシガン大学

米国の自動車産業を長く支えてきたデトロイトを有するミシガン州の名門ミシガン大学も自動車分野の研究が盛んだ。交通研究所(UMTRI)をはじめ、州政府の意向のもと次世代技術の研究拠点として「モビリティ・トランスフォーメーション・センター」を設置し、その中核実験施設として市街地や郊外の道路を再現したミニタウン「M City」を2015年に建設している。

M Cityは民間各社参加のもと運営しており、フォードやGMをはじめ、トヨタやデンソー、ホンダなどがリーダーシップサークルに名を連ね、さまざまな研究を進めている。また、アフィリエイトメンバーとしてスバルやNAVYAなども参加している。

【参考】M Cityについては「ミシガン大学の自動運転シティに(Google Earthで)行ってみた」も参照。

■欧州

ミュンヘン工科大学

ディーゼルエンジンを発明したRudolf Diesel(ルドルフ・ディーゼル)氏をはじめノーベル賞受賞者を17人輩出している歴史の深いドイツの大学で、自動車大国らしく自動車技術研究所も設置している。

研究所では、主にビークルダイナミクスと制御システム、自動運転、ビークルコンセプト、EVコンポーネント、スマートモビリティの5分野で研究が進められており、自動運転分野では、車両とインフラストラクチャの相互連携を可能にする新しいシステムを開発するプロジェクト「IMAGinE」をフォルクスワーゲンやダイムラー、BMW、ボッシュ、コンチネンタルといった独自動車企業とともに進めているほか、ドライバー支援システムや自動運転のシミュレーションのための革新的検証方法の研究や安全性評価などの研究を行っているようだ。

ミュンヘン工科大学のチームは、世界9大学が参加した2021年開催のIndy Autonomous Challengeで平均時速218キロをたたき出し、優勝を果たしている。

ケンブリッジ大学

英国が誇る名門ケンブリッジ大学も、自動運転に関する研究成果がたびたび発表されている。2019年には、無人の自動運転車が協調して走行することにより交通量を35%改善できる研究成果を発表したほか、2018年には、同大の研究チームが創設したスタートアップ企業「Wayve(ウェイブ)」がAIの深層強化学習を活用し、20分足らずの学習で自動運転車が車線を守って走行する取り組みに成功している。

2021年には、オックスフォード大学、ユニバーシティカレッジロンドンの研究者とともにLiDARベースの拡張現実ヘッドアップディスプレイを開発したことを発表している。実際のオブジェクトをパノラマ3D投影する技術で、ヘッドアップディスプレイ機能の拡張を図ることができるようだ。

オックスフォード大学

オックスフォード大学もAI・自律システム関連の研究が盛んで、オックスフォード・ロボティクスインスティチュート(ORI)が2014年時点で日産リーフを改造したRobotCarなどを発表している。現在はレンジローバーを後継車に、高速道路や市街地、悪天候下、オフロードなどでの走行実証を重ねているようだ。

スタートアップも巣立っており、代表格は自動運転ソフトウェア「Selenium」を開発するOxboticaだ。タクシー事業を展開するアディソン・リーと手を組み、英国内で自動運転タクシーサービスを提供する計画などが持ち上がっているようだ。

Oxboticaに関しては、米アルファベットのクラウドサービス「Google Cloud」との戦略的提携が2023年4月までに発表されている。Oxboticaの自動運転ソフトウェアプラットフォームの世界展開に向けての提携だ。

【参考】関連記事としては「Googleが名門大自動運転ベンチャーと提携!英Oxboticaが発表」も参照。

【参考】Oxboticaについては「英国で2021年にAI自動運転タクシー登場か 英オックスフォード大学スタートアップが協力」も参照。

■アジア

清華大学

中国トップクラスの理工科大学である清華大学は、AI技術を中心に自動運転分野の研究を進めている。脳知能研究所をはじめインテリジェントコネクテッドビークルアンドトランスポーテーションリサーチセンター、インテリジェント無人システム研究センター、人工知能研究所、ビッグデータ研究センターなどの研究機関を有する。

トヨタは同大と1998年から技術講座を開催するなど共同研究を進めており、2019年4月に「清華大学-トヨタ連合研究院」の設立を発表した。自動運転の研究に加え水素の積極的な利活用など、中国のエネルギー問題や社会課題の解決に寄与する研究に5年間にわたって共同で取り組みこととしている。ダイムラーも2018年に協力関係を強化し自動運転などの分野で共同研究開発を進めていくことを発表している。

2021年には、V2Xや5G、ワイヤレス通信テクノロジーを使用し、道路上のセンサーに依存する形でレベル4を実現するApollo Air計画の開発を発表している。

南洋理工大学

シンガポールの南洋理工大学(NTU)も自動運転の研究に力を入れている。構内の一角に自動走行車のテストセンター「Centre of Excellence for Testing & Research of

Autonomous Vehicles–NTU (CETRAN)」とテストサーキット「CETRAN Test Circuit」を造成し、民間各社を交えながら研究と実証を重ねている。

AI研究も盛んで、日本経済新聞とオランダの学術出版大手エルゼビアが分析・調査した2012~2016年のAI研究の論文引用ランキングによると、NTUはマイクロソフトに次ぐ2位となっている。なお、3位は中国科学院で、米グーグルは8位、NUSは13位となっている。

2018年には中国のアリババとAIの共同研究所を開設したほか、2019年には香港のセンスタイムと人材育成プログラムの設立を発表している。

【参考】CETRANについては「シンガポールの「住めない自動運転の街」に仮想的に行ってみた」も参照。

■【まとめ】有力大学が自動運転の研究開発に熱

このほかにも、ハーバード大学やバージニア工科大学、アーヘン工科大学、香港科技大学、シンガポール国立大学など挙げればきりがないほど世界の有力大学が自動運転の研究開発に力を入れている。国内もしかりだ。

前途有望な学生を多数受け入れるためにも、各大学はぜひ自動運転分野にスポットを当て、ビジネス・サービス化を見越したリアリティのある研究開発にいっそう力を注いでほしい。

(初稿公開日:2018年10月14日/最終更新日:2024年4月18日)

【参考】関連記事としては「自動運転、歴史と現状」も参照。