米国、中国を中心に本格実用化が始まっている自動運転サービス。日本などでも法整備が進み、徐々に社会実装の輪が世界に広がり始めた。

黎明期を迎えた自動運転。急拡大する市場をリードし、覇権争いを展開する開発企業14社をピックアップし、紹介していく。なお、メーカーには自動運転分野ならではのソフトウェアメーカーなども加える。

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

<記事の更新情報>

・2025年1月22日:ホンダとGMの動向について追記

・2024年2月6日:BMWに関する説明を追記

・2023年12月1日:2023年版にアップデート。メルセデスに関する情報を追記。

・2022年7月25日:記事初稿を公開

記事の目次

- ■Waymo(アメリカ):自動運転開発競争の旗振り役

- ■Cruise(アメリカ):Waymoと争うも開発事業を停止

- ■Mobileye(イスラエル):業界の台風の目に

- ■Nuro(アメリカ):ラストマイル配送に焦点

- ■Baidu(中国):10都市以上で自動運転タクシー展開

- ■WeRide(中国):さまざまなモビリティで事業

- ■Pony.ai(中国):「タクシー事業者」免許を取得

- ■ホンダ(日本):世界初のレベル3市販車発売、レベル4タクシー計画も浮上

- ■トヨタ自動車(日本):マクロな視点で事業展開?

- ■メルセデス・ベンツ(ドイツ):レベル3世界展開へ

- ■BMW(ドイツ):レベル3の展開スタートへ

- ■現代自動車(韓国):レベル3導入予定

- ■EasyMile(フランス):多数の導入実績、トーイングトラクター事業も好調

- ■Navya(フランス/Gaussin Macnica Mobility):マクニカ合弁が資産引継ぐ

- ■【まとめ】開発競争はいっそう激化 業界地図の更新続く

- ■関連FAQ

■Waymo(アメリカ):自動運転開発競争の旗振り役

いち早く自動運転技術のビジネス化に着目した米グーグルは、今日の自動運転開発競争の仕掛人であり、立役者だ。同社の自動運転開発部門出身者には、Aurora InnovationやNuroなど有力新興企業の創業者が名を連ねていたことからも、そのレベルの高さがうかがえる。

開発部門は2016年にWaymoとして独立し、自動運転システム「Waymo Driver」の開発とともに自動運転タクシーの開発・社会実装に着手した。自動運転の実用化に積極的なアリゾナ州をサービス拠点に据え、同州フェニックスで実証を重ねて2018年に一部ユーザーを対象に商用化を開始した。

当初はセーフティドライバーが同乗していたが、徐々にドライバーレスの車両も導入し、対象利用者の拡大や対象エリアの拡大を随時図っている。対象エリアは、無人運行開始時から2023年5月までに約4倍に広がっているようだ。

2021年には、カリフォルニア州サンフランシスコでも自動運転タクシーのパイロットプログラムに着手し、2023年に無人運行を開始した。同州ロサンゼルスやテキサス州オースティンでもサービスインに向けた取り組みを進めている。

フェニックスでは配車サービス大手Uber Technologiesのプラットフォームからも利用可能となるなど、パートナーシップも拡大している。自動車メーカー関連では、ステランティス傘下のFCAやボルボ・カーズ、ジャガーランドローバー、ダイムラーなどと提携し、自動運転システムの統合を図っている。

自動運転トラックの開発にも乗り出しており、配送向けソリューション「Waymo Via」の開発を進めている。ダイムラートラックと協業を進めるほか、UPSやCH Robinson、JB Huntといったロジスティクス企業とパートナーシップを結び、実証を重ねている。

ただし、自動運転タクシー事業に注力するため、トラック輸送商業化に向けた取り組みや事業部門における技術開発の大半のスケジュールを延期することを2023年7月に発表している。

このほか、オリジナルの自動運転タクシー製造に向けた取り組みも進めている。これまでは量産車をベースに自動運転システムを統合していくスタイルだったが、提携する中国GeelyのプレミアムEV(電気自動車)ブランド「Zeekr」がハンドルやペダルなどを備えないオリジナルモデルの製造を行う計画が発表されている。

▼Waymo公式サイト

https://waymo.com/

【参考】Waymoについては「Waymoの自動運転戦略」も参照。

■Cruise(アメリカ):Waymoと争うも開発事業を停止

米GM傘下のCruiseは、早くからWaymoの対抗馬として大きな注目を浴びてきた。予定より数年遅れとなったが、2022年に米カリフォルニア州サンフランシスコで自動運転タクシーのサービス実証を本格化させ、Waymoの猛追を開始している。

サンフランシスコでは無人運行サービスを行っているが、パトカーの聴取から逃れたり消防車の進行を妨げたり、道路を占拠したりするなどトラブルが相次ぎ、その都度ソフトウェアの改善を図っている。

サービスエリアはサンフランシスコのほか、フェニックス、オースティンにも拡大している。また、日本やドバイなど海外進出も計画している。ドバイでのサービスインは早期に実現する見込みで、今後のグローバル展開にも注目したい。日本では、ホンダとのパートナーシップのもと2026年初頭にサービスインする計画だ。

グローバルな展開に注目が集まる同社だが、2023年10月、サンフランシスコ市内を走行中の無人タクシーが人身事故を起こし、状況が一変した。他車にはね飛ばされた歩行者がCruise車の下敷きになり、安全確保のため路肩に移動しようとした際に歩行者を引きずったまま走行したのだ。

この事件を受け、カリフォルニアの関係当局は同社の無人走行ライセンスを停止した。同社も自主的に他エリアを含めた無人走行を中止したほか、ソフトウェアのリコールを実施した。そして一旦、アメリカ国内で展開している全ての自動運転タクシーのサービスを提供停止するに至った。さらには、創業者兼CEO(最高経営責任者)のカイル・ヴォクト氏が引責辞任することも明かされた。

そして最終的にGMはCruiseによる自動運転タクシー事業を停止し、自動運転に関しては市販車への搭載に注力していくこととなった。

▼Cruise公式サイト

https://www.getcruise.com/

【参考】Cruiseについては「GM Cruiseの自動運転戦略」も参照。

■Mobileye(イスラエル):業界の台風の目に

米インテル傘下のイスラエル企業・Mobileye(モービルアイ)は、かつてのADAS(先進運転支援システム)ソリューション提供企業から、自動運転開発企業へと大きな進化を実現した。

コンピューターの高速処理を実現する高性能SoC(システムオンチップ)やADASソリューションで右肩上がりの成長を続ける一方、高度なコンピュータービジョン技術に裏打ちされたカメラによる自動運転システムと、LiDARによる自動運転システムで冗長性を高めた「MobileyeDrive」で世界の覇権を狙う。

MobileyeDriveは、カメラのみで構成する自動運転システムとLiDARで構成する自動運転システムの2種類を搭載することで、片方のシステムにエラーが生じても自動運転を継続することができるようになっている。ドイツやドバイ、北米、日本など世界各地の自動運転市場に狙いを定めている。

すでに各社とのパートナーシップが進められており、IAA 2023(ミュンヘン見本市)では、MobileyeDriveを搭載したフォルクスワーゲンの「I.D.BUZZ」が展示された。現在米国とドイツで走行実証を重ねているという。

一方、自家用車向けのシステムでは、ボルボ・カーズ傘下のポールスターの新モデル「ポールスター4」が「Mobileye Chauffeur」を搭載する初の量産車となる見込みだ。中国市場ですでに発売されているポールスター4には、ハンズオフを可能にする「Mobileye SuperVision」が搭載されているが、レベル3に相当する高速道路でのアイズオフを可能にする追加レイヤーを提供していく予定という。

中国の第一汽車もモービルアイと自動運転分野における提携を交わし、2024年末までに「Mobileye SuperVision」、2025年末までに「Mobileye Chauffeur」を展開していく計画としている。

2022年10月には米ナスダック市場に再上場を果たしており、米中をはじめとした世界各国とのパイプも太い。グローバル展開・サービス化が本格化すれば、業界の台風の目として注目度が一気に高まることは間違いなさそうだ。

▼Mobileye公式サイト

https://www.mobileye.com/

【参考】Mobileyeについては「Mobileye(モービルアイ)と自動運転」も参照。

■Nuro(アメリカ):ラストマイル配送に焦点

ラストマイル配送に焦点を当てた自動運転開発を手掛ける米スタートアップNuroは、ミニカー規格の無人車道走行ロボットの開発を進めている。

これまでに、小売大手のウォルマートやクローガー、セブン-イレブン(米)、飲食系のドミノピザ、チポトレなどとパートナーシップを結び、配送実証を積み重ねている。

自動運転車両「R2」は2.74×1.10×1.86メートルと小型で、最大190キログラムの荷物を載せ最高時速25マイル(約40キロメートル)で車道を走行することができる。

人が乗ることを前提としない車両のためミラーやフロントガラスなどを備えておらず、従来の保安基準を満たさない仕様となっているが、2020年2月に米国運輸省(DOT)と米国運輸省道路交通安全局(NHTSA)から保安基準に関わる規制免除を受けている。

同年4月には、カリフォルニア州の車両管理局(DMV)から無人公道走行のライセンスを取得し、12月には商業展開を可能にする許可も取得した。

2022年1月には、第3世代となる新モデル「Nuro」を発表した。量産化に適した設計変更をはじめ、最高時速72キロへの拡張や安全性の向上などが図られているという。製造パートナーは中国EV大手のBYD(比亜迪汽車)で、2023年にも量産を開始する予定という。

同年9月には、配車サービス大手Uberと10年間に及ぶ長期パートナーシップを結んだことを発表した。Uber Eatsのプラットフォームに自動運転ロボットを導入し、テキサス州ヒューストンとカリフォルニア州マウンテンビューを皮切りに、ベイエリア全域にサービスエリアを拡大していく計画としている。

日本関連では、ソフトバンクグループのSVFやトヨタ傘下のウーブン・キャピタルなどが同社に出資している。今のところ米国内での展開に留まっているNuroだが、量産化とともにグローバル展開を推進する可能性も十分考えられそうだ。

▼Nuro公式サイト

https://www.nuro.ai/

【参考】Nuroについては「Nuroの自動運転戦略」も参照。

■Baidu(中国):10都市以上で自動運転タクシー展開

中国IT大手のBaidu(百度)は、オープンソフトウェアプラットフォームを活用した自動運転開発プロジェクト「Project Apollo(阿波羅)=アポロ計画」を主導し、自動運転分野における同社の地位を確立した。

アポロ計画からは、Kinglong(金龍客車)による自動運転バスや、Neolix(新石器)による自動走行ロボットなどが続々と量産化を迎えており、大きな成果を上げている。

百度自身も中国内の自動車メーカーらと手を組み、自動運転タクシーなどの開発を進めている。これまでに、北京、上海、広州、重慶、長沙、滄州、深センなど10都市以上で同サービス「Apollo Go(中国名:Luobo Kuaipao)」を展開している。

累計注文件数は330万件を超え、自動運転による走行距離は7,000万キロを超えたという。重慶や武漢、深センなどでは無人サービスの提供も開始しているようだ。

さらに驚きなのが、自動運転レベル4技術を搭載したEVの市販化だ。高速道路や街中、駐車場でレベル4走行を可能にする自動運転EVを2022年末までに予約を開始し、2023年中に納車すると発表した。開発・製造は、Geely(浙江吉利控股集団)との合弁Jidu Auto(集度汽車)が担っており、価格は3万ドル(約440万円)相当を予定しているようだ。

中国内の自動運転レベルの定義はSAEなどと異なるため、最終的にどれほどの自動運転技術が実装されるかは不明だが、自動運転車の量産化のみならず低価格化を見据えた取り組みに世界の注目が集まる。

▼Apollo公式サイト

https://developer.apollo.auto/

【参考】百度については「百度(Baidu)の自動運転戦略」も参照。

■WeRide(中国):さまざまなモビリティで事業

自動運転開発を進める中国スタートアップのWeRideは世界26以上の都市で自動運転の研究開発やテスト、運用を行っており、自動運転タクシー「Robotaxi」を皮切りに、自動ミニバス「Mini Robobus」、自動貨物車「Robovan」と拡大路線を歩んでいる。

主力の自動運転タクシーでは、いち早くドライバーレスの公道実証に踏み出すなど積極的で、本社を構える広州を中心に北京や上海、深センなどに拠点を構え、実証を重ねている。自動運転向けのセンサースイート「WeRide Sensor Suite 5.0」とバージョンアップを重ねており、5.0では12台のカメラと7台のLiDARで半径200メートル以上に渡る車両の周囲360度の視界を持つという。

現在、自動運転タクシーと自動運転バスを合わせ5都市でサービスを提供しており、広州や北京では無人走行来仙を取得している。北京では2022年11月までに商用試験運用の許可も得ており、まもなく一般向けに無人サービスを提供する予定のようだ。

海外では、UAE(アラブ首長国連邦)のパートナー企業とともにアブダビのヤス島とサディヤット島で2021年から自動運転タクシーサービスを行っており、2023年7月には、UAE副大統領兼首相でドバイ統治者のムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム殿下から、自動運転走行を可能にする初の国家免許を認められたことも発表している。

同年11月には、内モンゴル自治区オルドスのカンバシ地区で公開試験運用を無事に完了したことも発表した。中国系企業としては唯一積極的に国外展開を図っていると言える。

物流関連では、同業のMoonXを買収して自動運転トラックの開発を本格化させ、2021年9月に江鈴汽車とZTO Expressとの戦略的パートナーシップのもと、自動運転車による貨物分野への参入を正式に発表している。

また、2022年4月にはバスメーカーYutong Groupと共同設計した完全無人の自動運転衛生車両「Robo Street Sweeper」の公道実証を広州の南沙区全域で開始することを発表している。市道の清掃車を自動運転化したもので、50台のフリートで大規模実証するようだ。

さまざまなモビリティに自社開発した自動運転システムを積極的に統合していくビジネスモデルと、グローバル化を視野に入れた戦略が今後どのような展開を迎えるか、その動向に引き続き注目したい。

▼WeRide公式サイト

https://www.weride.ai/

【参考】WeRideの取り組みについては「中国WeRide、UAEで自動運転車の国家ライセンスを取得!」も参照。

■Pony.ai(中国):「タクシー事業者」免許を取得

自動運転タクシーを主力に実用化を推し進める中国スタートアップのPony.ai。米国ではひと悶着あったが、中国では有力開発企業の一角として着実に前進を続けている。

自動運転タクシー事業は現在、実証含めカリフォルニア州アーバインやフリーモント、アリゾナ州ツーソン、中国広州、北京、上海、蘇州、深センなどで計画を進めている。北京では、百度とともに真っ先にドライバーレスの公道走行を認められるなど、同国内で高い評価を得ている。

2022年5月には、長期間に及ぶ自動運転実証の実績が認められ、タクシー事業者として正式に国の認可を得たことが発表されている。自動運転開発企業としては中国初で、世界的にも異例と言える。

従来のタクシーと同様にサービス展開することが可能になり、同社はまず広州の南沙で自動運転タクシー100台を導入する許可を取得し、広州の標準的なタクシー料金に基づいた運賃を徴収する形で営業を行うとしている。広州では2023年4月に完全無人の運送許可を取得したことを発表している。

自動運転タクシー以外では、新たな開発部門・ブランド「PonyTron」のもと自動運転トラック事業を加速しており、重機メーカーのSany Heavy Industry(三一重工)と合弁を立ち上げ、自動運転トラックの大量生産を進める計画が持ち上がっている。

米国では、米中間の貿易紛争などを背景に上場計画を延期したほか、自動運転実証中の事故によってカリフォルニア州当局からドライバーレス走行の免許停止を受けた。米国事業の行方が懸念されていたが、2023年9月、アリゾナ州ツーソンに新たな拠点を設け、公道実証を開始する計画を発表している。

出資面では、トヨタから4億ドル(当時のレートで約440億円)を調達したことが2020年に発表された。2023年8月には、自動運転タクシーの量産化に向け、トヨタ自動車(中国)投資有限公司(TMCI)と広汽トヨタ自動車とともに合弁を設立する計画を明かした。

新会社への総投資額は10億元(約198億円)以上になる見込みで、レベル4開発に適したトヨタの冗長システムを搭載したバッテリーEVをPony.aiに提供していく。

このほか、Pony.aiは上海汽車のAI開発部門SAIC AI Labと提携し、SAIC Marvel Rモデルに基づくコンセプト車両を発表している。Pony.aiのレベル4無人運転ソリューションを搭載した自動運転車両群を徐々に構築していく構えのようだ。

▼Pony.ai公式サイト

https://www.pony.ai/

【参考】Pony.aiの取り組みについては「トヨタ、中国で自動運転タクシーを本格量産へ Pony.aiと合弁設立」も参照。

■ホンダ(日本):世界初のレベル3市販車発売、レベル4タクシー計画も浮上

ホンダは、世界初となるレベル3市販車を世に送り出した功績が大きい。それまで自動運転分野では比較的おとなしかったが、このレベル3で急浮上した印象だ。

ホンダは2021年3月、レベル3システム「トラフィックジャムパイロット」を搭載した新型LEGEND(レジェンド)を100台限定でリース販売した。高速道路などの渋滞時において自動運転を可能とするシステムだ。

渋滞時限定のため作動条件は時速50キロまでに制限され、実用性の面で希薄に感じられるかもしれないが、ここから経験を積み重ね、速度域や対象エリアなどを拡大していくことになる。偉大な第一歩と言えるだろう。

レベル3に関する国際基準(国連協定規則)も上限が130キロまで緩和されることになった。トラフィックジャムパイロットのさらなる進化に期待したい。

レベル4関連では、米GM、Cruiseとパートナーシップを結んでおり、2026年初頭に自動運転専用モビリティ「クルーズ・オリジン」を用いた自動運転タクシーサービスを東京都心部で開始する計画を発表している。

お台場エリアで商業化を開始し、その後中央区、千代田区、港区、江東区の一部に順次エリアを拡大していき、500台規模のフリートを構築するという。

ただ、Cruiseが自動運転タクシー事業を停止したため、不透明感がただよっている。今後の動向に要注目だ。

▼ホンダ公式サイト

https://www.honda.co.jp/

【参考】ホンダの取り組みについては「ホンダの自動運転タクシー、Googleすら未実現の「運転席なし」」も参照。

■トヨタ自動車(日本):マクロな視点で事業展開?

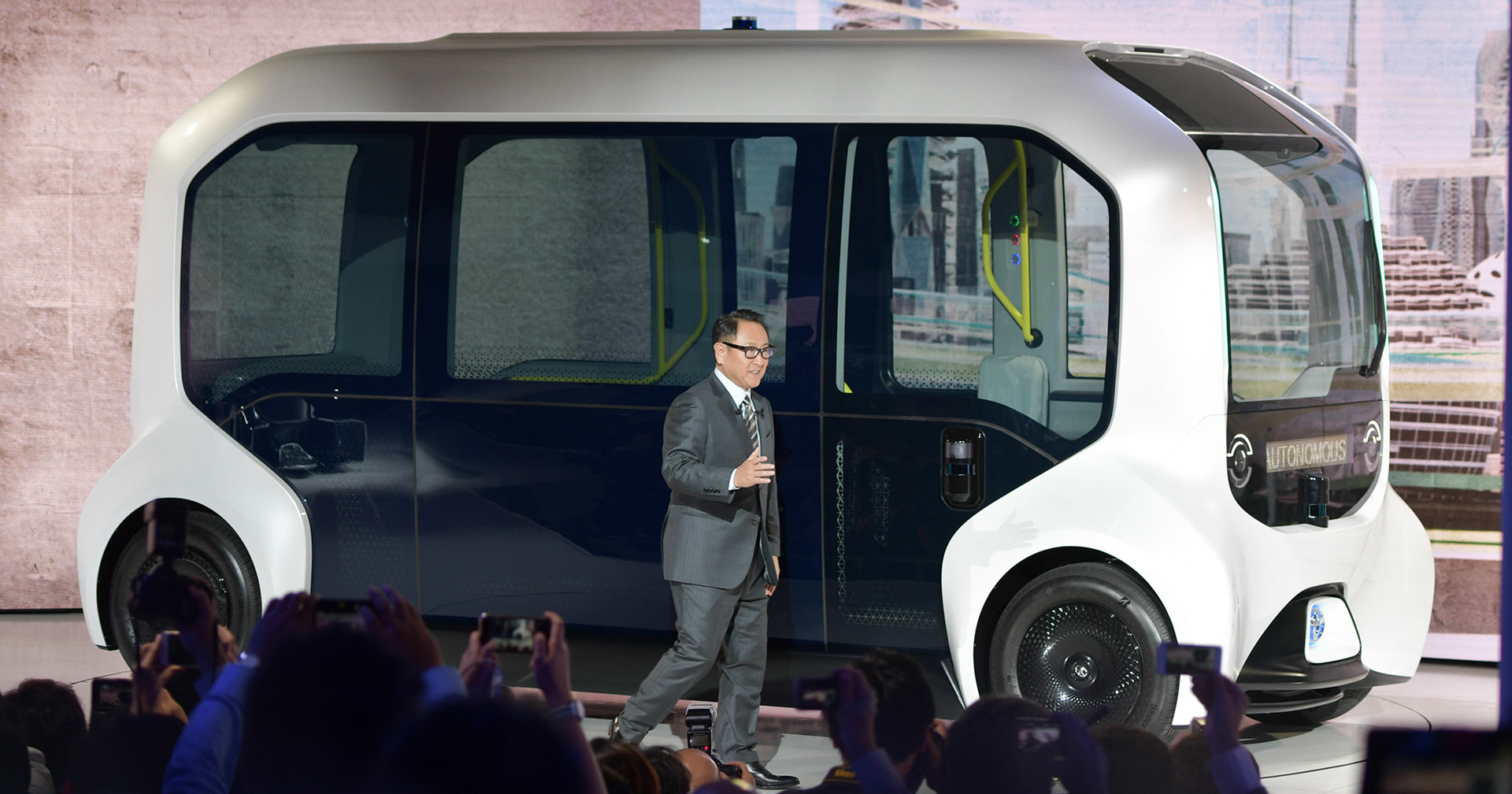

開発競争は意識せずマイペースを貫いているように見えるトヨタ。公道実証などの実績は他社に比べ少ない印象だが、グループ全体の開発力・技術力・サービス力はやはりピカイチで、e-Palette(イー・パレット)の実証も徐々に始まった。

米国のTRI(トヨタ・リサーチ・インスティテュート)や国内のウーブン・バイ・トヨタなどがグループにおける自動運転開発をリードしており、AMP(自動地図生成プラットフォーム)をはじめとした周辺技術の開発にも力を入れている。

e-Paletteは、自社開発した自動運転システムに加え、他社製自動運転システムも搭載して冗長性を高めることができるなど、先々を見越した仕様となっている。

レベル3、レベル4ともに社会実装に向けたロードマップが見えづらいトヨタだが、Woven Cityの取り組みなどを踏まえると、単一の自動運転モビリティにとどまらないマクロな視点による壮大な仕掛けを行い、自動運転の普及とビジネス化を図っていくことも考えられるだろう。

また、トヨタがパートナーシップを結ぶPony.aiや米May Mobility、米Aurora Innovationといった海外勢は、着々と開発・事業化を進めている。こうした有力新興勢の動向と、各企業とトヨタがどのような事業展開を図っていくのかも注目だ。

▼トヨタ公式サイト

https://global.toyota/

【参考】トヨタの取り組みについては「トヨタが「知能化加速」宣言!先進部門ウーブンを完全子会社化」も参照。

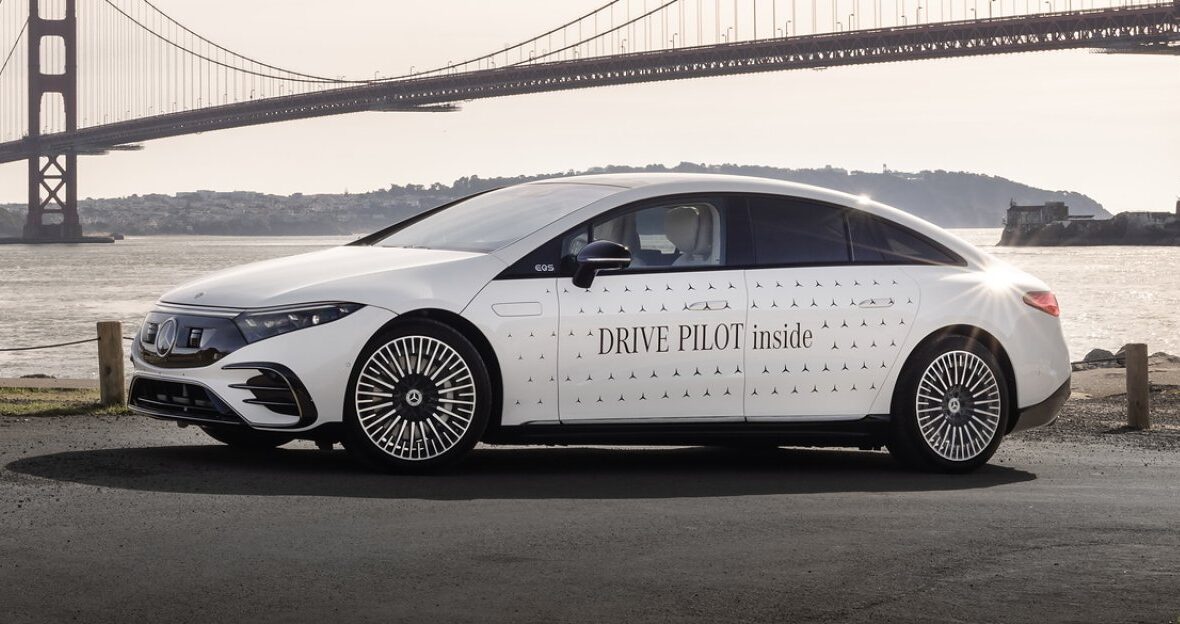

■メルセデス・ベンツ(ドイツ):レベル3世界展開へ

トヨタ同様2020年代に入ってからおとなしかったドイツ勢だが、2022年に入ってメルセデス・ベンツがレベル3の世界展開に大きく動き出した。同社はレベルシステム「DRIVE PILOT」をSクラスとSクラスのEV版「EQS」に有料オプションとして設定し、ドイツ国内での実用化に踏み切った。

2023年には、米ネバダ州とカリフォルニア州から公道走行許可を取得し、2023年後半にも両州でレベル3デビューする計画を発表している。正規ディーラーを通じて、2024年初頭に「DRIVE PILOT」を搭載したEQSセダンとSクラスモデルを顧客に納入する予定としている。

中国市場への導入を模索する動きもあり、レベル3の世界展開を積極的に推し進めていく戦略を採用しているようだ。

このほか、レベル4相当の自動駐車機能「INTELLIGENT PARK PILOT(インテリジェントパークパイロット)」を7モデルに導入している。シュトゥットガルト空港の一部駐車場など、対応パーキングも順次拡大していくものと思われる。

▼メルセデス・ベンツ・グループ公式サイト

https://group.mercedes-benz.com/en/

【参考】メルセデスの取り組みについては「自動運転レベル3、米国初展開は独メルセデス!テスラのメンツ丸つぶれ」も参照。

■BMW(ドイツ):レベル3の展開スタートへ

市販車向けの自動運転レベル3の展開では、ホンダが世界初となり、メルセデスがそれに続いた。そして世界で3番目に展開することになるのは、BMWとなりそうだ。2023年11月に、翌年3月からレベル3搭載車種を順次リリースすることを発表している。

まずはドイツ国内でレベル3搭載車が発売される。新型「BMW7シリーズ」に搭載する形となり、レベル3は有料オプションとなる。価格は6,000ユーロ(約97万円)とされている。

【参考】関連記事としては「自動運転レベル3機能、「世界3番目」はBMW濃厚 来年3月から提供」も参照。

■現代自動車(韓国):レベル3導入予定

現代自動車(ヒョンデ)および傘下の起亜自動車は、ホンダ・メルセデスに次ぐレベル3実用化が期待されるグループだ。

公式リリースでは触れられていないものの、ヒョンデの高級車ブランドGenesisのフラッグシップモデルや、起亜の新型SUVにレベル3が実装される――といった情報が度々地元メディアで報じられている。

Genesisに関しては、2021年11月開催の「HMGディベロッパーカンファレンス」の中で、同社の自動運転開発担当責任者が2022年中にG90にレベル3システムを搭載すると言及した。

今のところ実現していないが、韓国内でもレベル3走行を可能にする法改正はなされており、発売時期が遅れているものの社会実装は時間の問題と思われる。

レベル4関連では、米Aptivとの合弁Motionalが取り組みを加速している印象だ。Aptivの自動運転事業を引き継ぐ形で2020年に設立されて以来、米ラスベガスなどで実証を積み重ねている。

サービスパートナーには、LyftやVia、UberといったMaaSプラットフォーマーが名を連ねている。LyftとのパートナーシップはAptiv時代に遡り、2018年からラスベガスで自動運転タクシーのサービス実証を継続している。IONIQ5ベースの無人自動運転タクシーを2023年にもLyftのプラットフォームに導入し、ラスベガスを皮切りに複数都市への展開を目指す計画だ。

2020年にパートナーシップを結んだViaは、Motionalの自動運転タクシーを使ったサービスを2022年にラスベガスで開始している。Uberは2021年12月にMotionalとパートナーシップを結び、デリバリー事業を展開するUberEatsに宅配向けに改造した自動運転車を導入し、2022年5月からカリフォルニア州サンタモニカで自動運転配送のサービス実証を進めている。

このほか、Motionalはマサチューセッツ州ボストンやカリフォルニア州サンディエゴ、ペンシルベニア州ピッツバーグ、シンガポールなどで実証を行っている。ヒョンデとしては、2022年に韓国ソウルで自動運転タクシーのサービス実証を開始したようだ。

2023年11月には、シンガポールに同社のイノベーションセンターが開設され、そこで「IONIQ 5」ベースの自動運転タクシーの量産化が進められるという。車両は2024年から米国における商用サービスなどに導入されていくとしている。

▼ヒョンデ公式サイト

https://www.hyundai.com/worldwide/en/

【参考】ヒョンデの取り組みについては「ヒョンデ製自動運転タクシー、米国で2024年サービス開始へ」も参照。

■EasyMile(フランス):多数の導入実績、トーイングトラクター事業も好調

2014年創業の仏スタートアップEasyMileは、レベル4自動運転シャトル「EZ10」や自動運転トラクター「TractEasy」の開発を進めている。同社によると、これまでに30カ国以上の400以上のエリアで実証含め自動運転ソリューションを導入し、自動運転シャトルは180台以上を展開しているという。

EZ10は12人乗りで、4,050×1,892×2,871ミリの取り回しやすい小型ボディが特徴だ。運転席などの手動運転装置を備えない自動運転モデルで、最高時速40キロで走行することができる。

施設敷地内における低速高頻度のシャトルサービスや、利用者の少ない公共交通用途など導入事例は多く、オペレーターのトレーニングカリキュラムも完備している。日本ではDeNAがEZ10を2016年に導入し、「Robot Shuttle(ロボットシャトル)」の名称で実証を進めている。道の駅を拠点とした自動運転サービス実証にも導入されている。

フランスでは改正道路交通法などのもと2022年9月に自動運転の公道走行が認められる予定で、EasyMileはいち早く公道走行に向けた審査を通過したようだ。これに先立ち、仏トゥールーズの病院キャンパスで訪問者や患者、スタッフの輸送サービス実証を進めるなど、同国内における無人移動サービスの実用化に注力している。

海外では、独ベルリンや米コロラド州デンバー、シンガポール、オーストラリアのアデレードに拠点を構えている。ドイツでは、ベルリンの旧テーゲル空港の拠点を増強し、開発プロジェクトを強化していく構えだ。このほか、ノルウェーで全天候型の自動運転実現に向けた実証なども2022年に着手している。

無人走行可能なトーイングトラクター事業も好調なようで、日本でも日本航空(JAL)と成田国際空港が取り組む空港内の手荷物搬送車に、EasyMileの自動運転ソフトウェアが組み込まれたEVトラクター「TractEasy」が導入されている。

関西国際空港でもTractEasyにパナソニックの遠隔管制システム「X-Area Remote」を搭載した車両を活用した実用実証が2023年に始まったようだ。

▼EasyMile公式サイト

https://easymile.com/

【参考】EasyMileの取り組みについては「欧州初!仏新興企業EasyMile、レベル4自動運転で公道走行許可」も参照。

2014年設立の仏Navyaは、EasyMile同様自動運転シャトルや自動運転トラクターの開発に力を入れている。自動運転シャトルはこれまでに世界25カ国で200台を超える販売実績を持つ。

自動運転シャトルは、これまで主力だった「ARMA」に加え、自動運転能力を強化した「EVO」もラインアップしている。EVOは4,780×2,100×2,670ミリの小型シャトルで、11人が着席、4人が立ち乗りする形で最大15人が乗車できる。1回の充電で9時間走行可能で、最高時速は25キロとなっている。

EVOはシンガポールの国立公園「ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ」や米フロリダ州のLake Nona、UAEのMasdar、ミシガン大学、フランスのスタジアム「Parc Olympique lyonnais」、スイスの「Ville de Sion」などで導入されている。

一方、ARMAは世界各国で高い導入実績を誇り、日本でもソフトバンクグループのBOLDLYやマクニカなどが積極導入を進めており、なじみが深い。茨城県境町では、公道上の定路線をレベル2状態で運行しているほか、HANEDA INNOVATION CITYでもレベル2・レベル3運行を行っている。このほかにも、三重県四日市市や北海道上士幌町など、導入エリアは拡大の一途をたどっている。

2023年4月には、スマート物流EV開発などを手掛ける仏Gaussinとマクニカが合弁「Gaussin Macnica Mobility」を立ち上げ、Navyaの資産を引き継ぐことを発表している。

販売戦略として、オンロード市場では既存製品「ARMA」と「EVO」を継続販売しながら、Gaussinの開発製造ノウハウとNavyaのソフトウェア技術を生かした次世代型自動運転EVバスの開発を進め、急増するレベル4自動運転EVバスの世界市場に対し4年間で500台以上の販売を目指す計画だ。

2023年7月には、日本市場向けに7台の自動運転シャトルが納入されることが発表されている。マクニカ資本のもと、日本との結びつきをいっそう強めていくことになりそうだ。

▼Navya公式サイト

https://www.navya.tech/en/

【参考】Navyaの取り組みについては「「サービス売上」の伸び鮮明!自動運転シャトルの仏NAVYA、前年比23%増」も参照。

■【まとめ】開発競争はいっそう激化 業界地図の更新続く

ここで挙げた13社以外にも、自動車メーカーやスタートアップなど有力企業の名前を挙げればキリがないほど開発競争は過熱している。

頭一つ抜け出していたWaymoを、Baiduをはじめとした中国勢が猛追。こうした開発競争は今後さらに激化し、業界地図をどんどん塗り替えていくことが予想される。

日本でも、グローバルに活躍するティアフォーを筆頭に、テスラ超えを目指すTuringやレベル4トラックによる幹線輸送サービス実現を目指すT2など新興勢が厚みを増してきている。引き続き各社の動向に注目したい。

■関連FAQ

WaymoやCruise、Mobileye、Nuroなどが挙げられる。WaymoはGoogle系、CruiseはGM傘下、MobileyeはIntel傘下、Nuroは独立系のスタートアップでソフトバンクグループなどが投資している。

最も目立つ存在と言えるのが、検索大手の百度(Baidu)だ。すでに少なくとも中国の10都市以上で自動運転タクシーのサービス実証を進めており、北京などにおいては「運転席無人」によるサービスも開始している。そのほか、WeRideやPony.ai、AutoX、Momentaなどの新興勢にも注目したいところだ。

技術の開発の方向性は異なるが、ホンダとトヨタに注目したい。ホンダは自動運転レベル3の技術を搭載した市販車をすでに発売している。一方でトヨタは実サービスではまだ使われていないが、MaaS専用の自動運転EV「e-Palette」を開発し、東京五輪の選手村で導入された実績がある。自動運転OS(基本ソフト)の開発では、名古屋大学発スタートアップのティアフォーにも注目だ。

自動運転シャトルを開発している企業としては、日本のトヨタ自動車も挙げられるが、フランス企業の台頭が目立つ。Easy MileとNavya(Gaussin Macnica Mobility)だ。両社とも汎用性に優れた自動運転シャトルの完成車を世界展開しており、NavyaのARMAは日本の道の駅などを拠点とした移動サービスでも展開され、国内での知名度が高まっている。

世界で初めて自動運転タクシーを商用展開した企業は、Google系Waymoだ。2018年12月にサービスを開始し、現在はアリゾナ州とカリフォルニア州で事業を展開している。アメリカ国内ではWaymoに続き、GM傘下のCruiseが商用サービスを開始した。中国では百度の存在感が高く、日本国内ではZMPや日産などによる実証実験の事例がある。

(初稿公開日:2022年7月25日/最終更新日:2025年1月22日)