社会実装に向けた取り組みが加速し続ける自動運転技術。政府が開発と実装に本腰を入れてから約10年が経過し、一部で自動運転レベル4サービスが始まるなど、その成果は着実に実を結び始めている。

旧計画によるこれまでの成果とともに、現在進行形の施策や現状についてまとめてみた。

・2025年1月19日:日本政府の目標・計画を最新情報に更新

・2024年4月8日:記事全体を最新情報にアップデート

・2023年11月22日:日本初のレベル4移動サービスについて追記

・2021年10月4日:記事初稿を公開

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■これまでの国の政策動向

官民ITS構想・ロードマップが開発初期をけん引

開発初期の計画を支えたのは、安倍政権下で策定された「官民ITS構想・ロードマップ」だ。自動運転の実現を国家戦略に位置付け、2014年度から2020年度に渡り毎年更新を重ねながら研究開発や法整備などを進めてきた。

目指す社会や産業目標、基本的戦略、市場化期待時期などを定め、自動走行システムの開発・普及や交通データ基盤の整備と利活用、プライバシー・セキュリティ対応、連携体制・社会受容性など多方面に及ぶ研究・調査を積み重ね、当初計画では、2030年までに世界一安全で円滑な道路交通社会を構築するとし「2020年までに世界最先端のITS構築」「2020年以降、自動走行システム化に係るイノベーションの世界の中心地」を目標に掲げていた。

成果として、法整備面では2020年施行の改正道路交通法や道路運送車両などにより、保安基準対象装置に新たに「自動運行装置」を追加するなど自動運転レベル3を可能にした。2023年施行の改正道路交通法では、自動運転レベル4による運行を「特定自動運行」と位置づけ、運行を実施するための規定を整備した。

法的枠組みで自動運転の実装を明確に規定したのは、ドイツと並び世界トップの早さと言える。

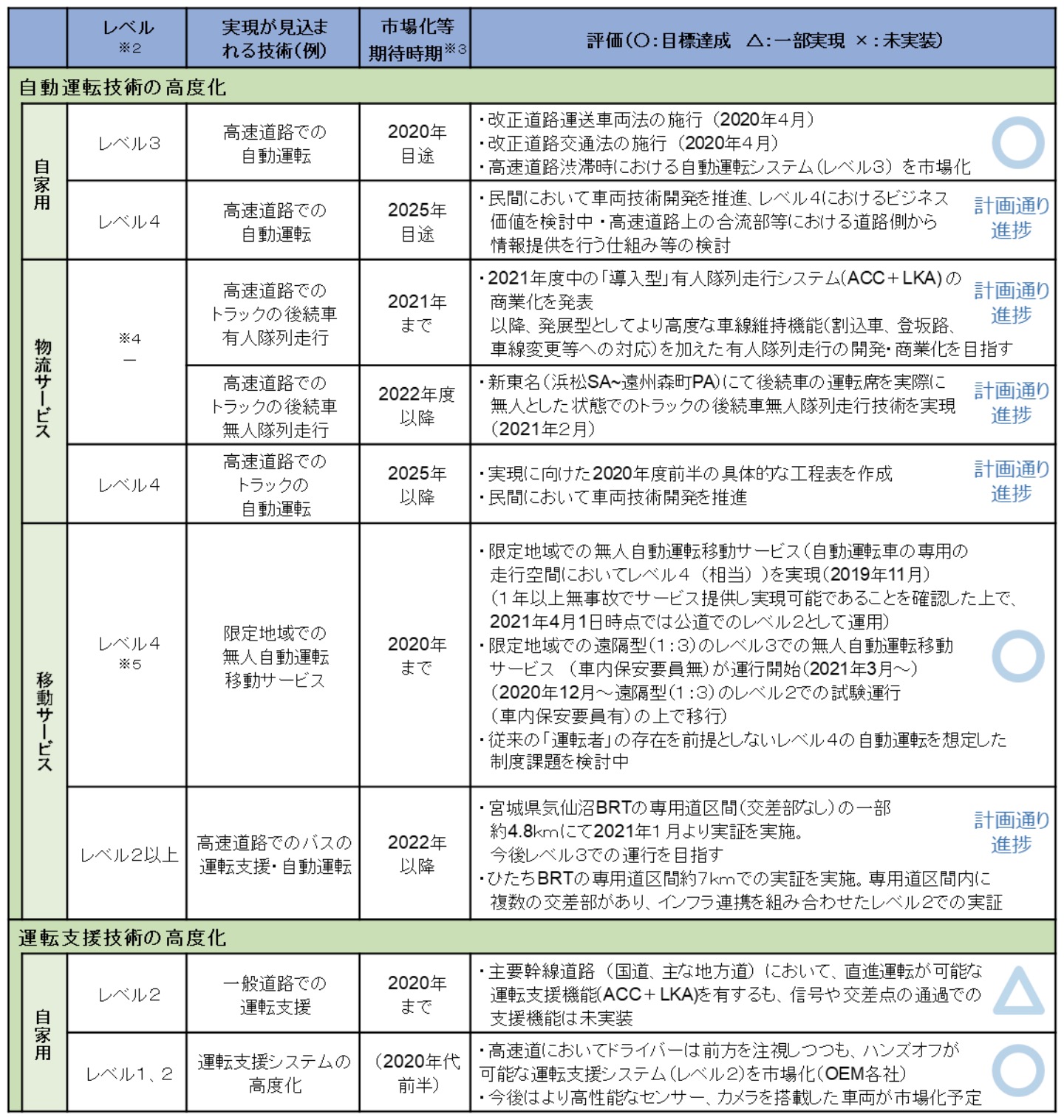

以下、官民ITS構想・ロードマップ期間における各分野の目標達成度を見ていこう。

【参考】レベル3に向けた法改正については「改正道路交通法が成立 自動運転レベル3解禁へ」も参照。

【参考】レベル4に向けた法改正については「【資料解説】自動運転レベル4を解禁する「道路交通法改正案」」も参照。

自家用車:法整備が先行

自家用車においては、2020年を目途に高速道路におけるレベル3、2025年を目途に高速道路におけるレベル4達成を目標に掲げていた。

レベル3に関しては、ホンダが2020 年11月、世界初のレベル3の型式指定を国土交通省から受け、2021 年3月に国内で限定販売を開始したことで達成した。

レベル4については、民間における技術開発が推進されており、高速道路上の合流部などにおけるV2Iの仕組みなどの検討を行っている都市、計画通り進捗していると評価している。

移動サービス:こじつけ的に目標達成?

移動サービスに関しては、限定地域での無人自動運転サービスを2020年までに実現する目標を掲げていたほか、高速道路におけるバスの運転支援・自動運転(レベル2以上)を2022年以降に実現することとしていた。

レベル4相当の移動サービスは、2019年11月に実現したとしている。これは秋田県上小阿仁村の道の駅を拠点としたサービスで、一部道路を占用空間としてレベル4走行を実現した。ただし、その後はレベル2で運行しており、継続性の面でこじつけ感を否めない達成と言える。

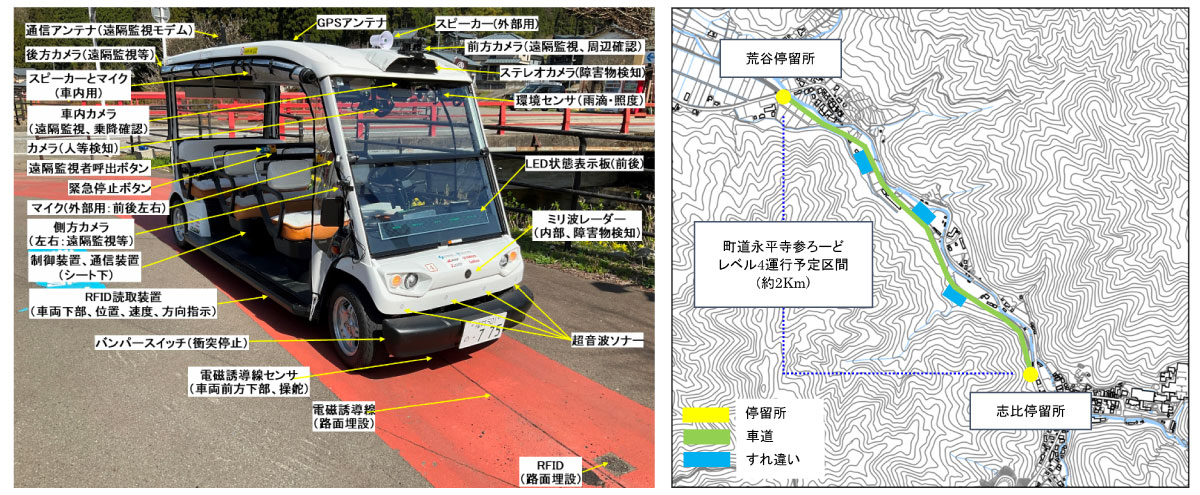

なお、福井県永平寺町では、廃線跡地を活用した車内無人の遠隔型レベル3運行が2021年3月にスタートしている。道路に敷設した電磁誘導線上を追従しながら走行するタイプで、法改正後の2023年5月にはレベル4サービスとなる特定自動運行に移行している。

【参考】永平寺町の取り組みについては「自動運転、日本でのレベル4初認可は「誘導型」 米中勢に遅れ」も参照。

このほか、茨城県境町などで将来的なレベル4運行を見据えた自動運転バスの定常運行も2020年以後徐々に拡大し始めている。

2025年1月時点で、特定自動運行の許可取得が公表されているのは、永平寺のほか、鹿島建設やBOLDLYらがHANEDA INNOVATION CITY敷地内で運行する自動運転バス(2024年6月発表)と、ティアフォーやアイサンテクノロジーらが長野県塩尻市で運行する自動運転バス(2025年1月発表)の3例となっている。

【参考】HANEDA INNOVATION CITYにおける取り組みについては「電磁誘導線を使わない「自動運転レベル4」、日本で認可!鹿島やBOLDLYが発表」も参照。

【参考】塩尻市における取り組みについては「自動運転バス、肌感覚では「手動運転とほぼ同等」に!長野県塩尻市で無事故運行」も参照。

伊予鉄グループも2024年12月、愛媛県松山市内で運行する自動運転バスがレベル4に認可され、同月下旬に運行開始すると発表している。特定自動運行許可には触れられていないが、申請済み、もしくは許可済みと思われる。

物流サービス:隊列走行技術を確立

物流サービス関連では、物流の効率化・人材不足の解消を目的に、高速道路におけるトラックの後続車有人隊列走行を2021年まで、後続車無人隊列走行を2022年度以降に実現する目標を掲げていた。高速道路におけるレベル4についても、民間における車両技術開発を推進し、2025年以降の市場化を期待するとしている。

有人隊列走行は、日本自動車工業会に所属する日野、いすゞ、三菱ふそうトラック・バス、UDトラックスの大型車メーカー4社らが各社の技術開発をはじめ協調技術の確立に取り組んでおり、定速走行・車間距離制御装置(ACC)に車線維持支援装置(LKA)を組み合わせた後続車有人システムの商品化を、2021年をめどに商品化するとしている。

後続無人隊列走行関連では、新東名高速道路の長泉沼津IC~浜松いなさIC間約140キロの区間で実証実験を進め、2021年2月に後続車の運転席を実際に無人とし、助手席に保安要員を乗せる形で3台の大型トラックが時速80キロで車間距離約9メートルの車群を組んで走行することに成功している。

隊列走行については計画通り進捗していると評価しているものの、実用化に向けた動きは鈍っている印象が強く、2025年1月時点で有効活用している例はないものと思われる。

【参考】隊列走行の実証については「トラックの後続車無人隊列走行、新東名高速で実現!豊田通商が国の事業として実施」も参照。

■国の政策動向

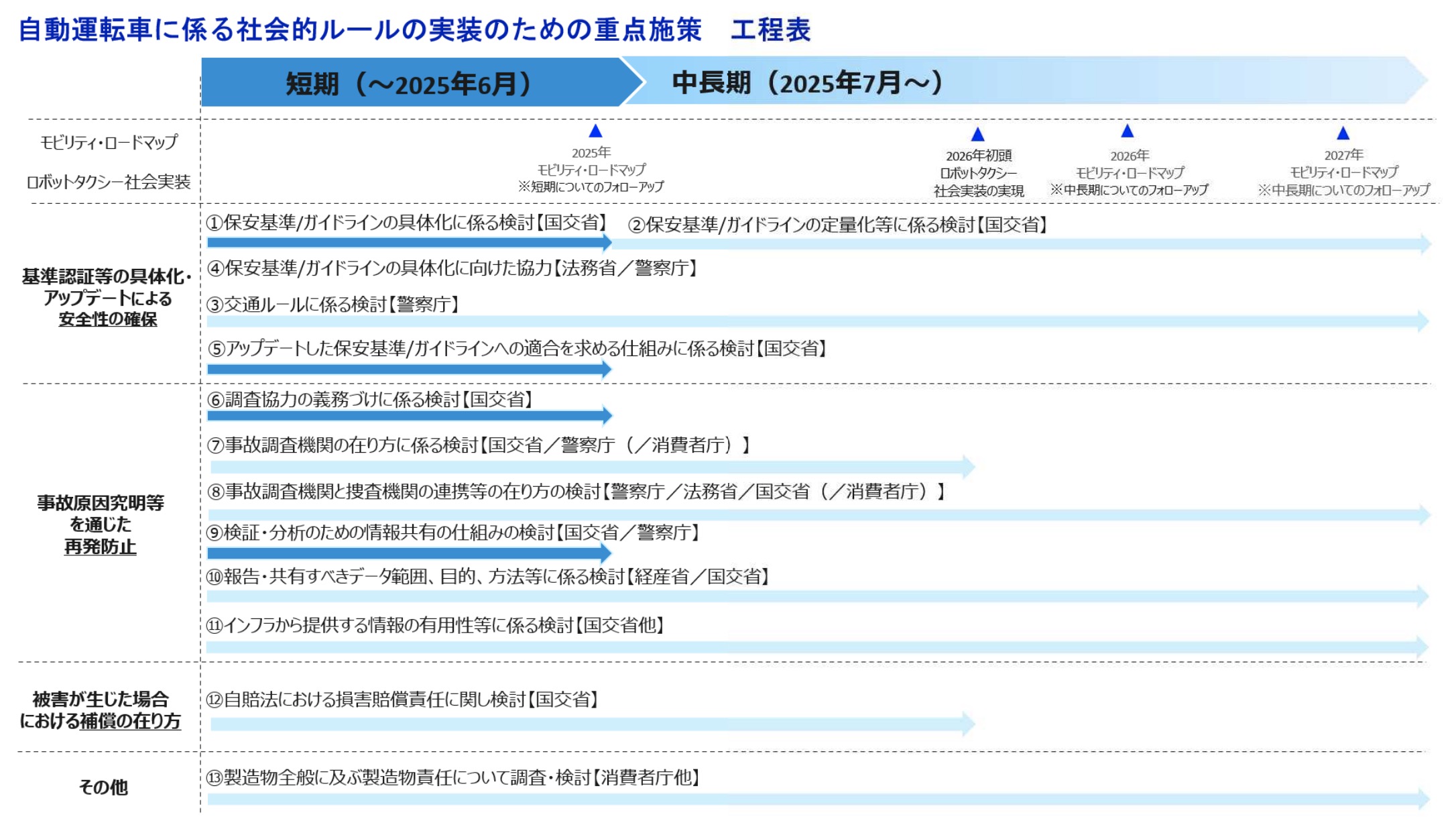

新たな指針「モビリティ・ロードマップ」策定

官民ITS構想・ロードマップに代わる現在の指針は「モビリティ・ロードマップ」だ。旧ロードマップのもと一定の技術や走行環境は整ったが、取り組みの多くは実証止まりとなり事業化に至っていない。

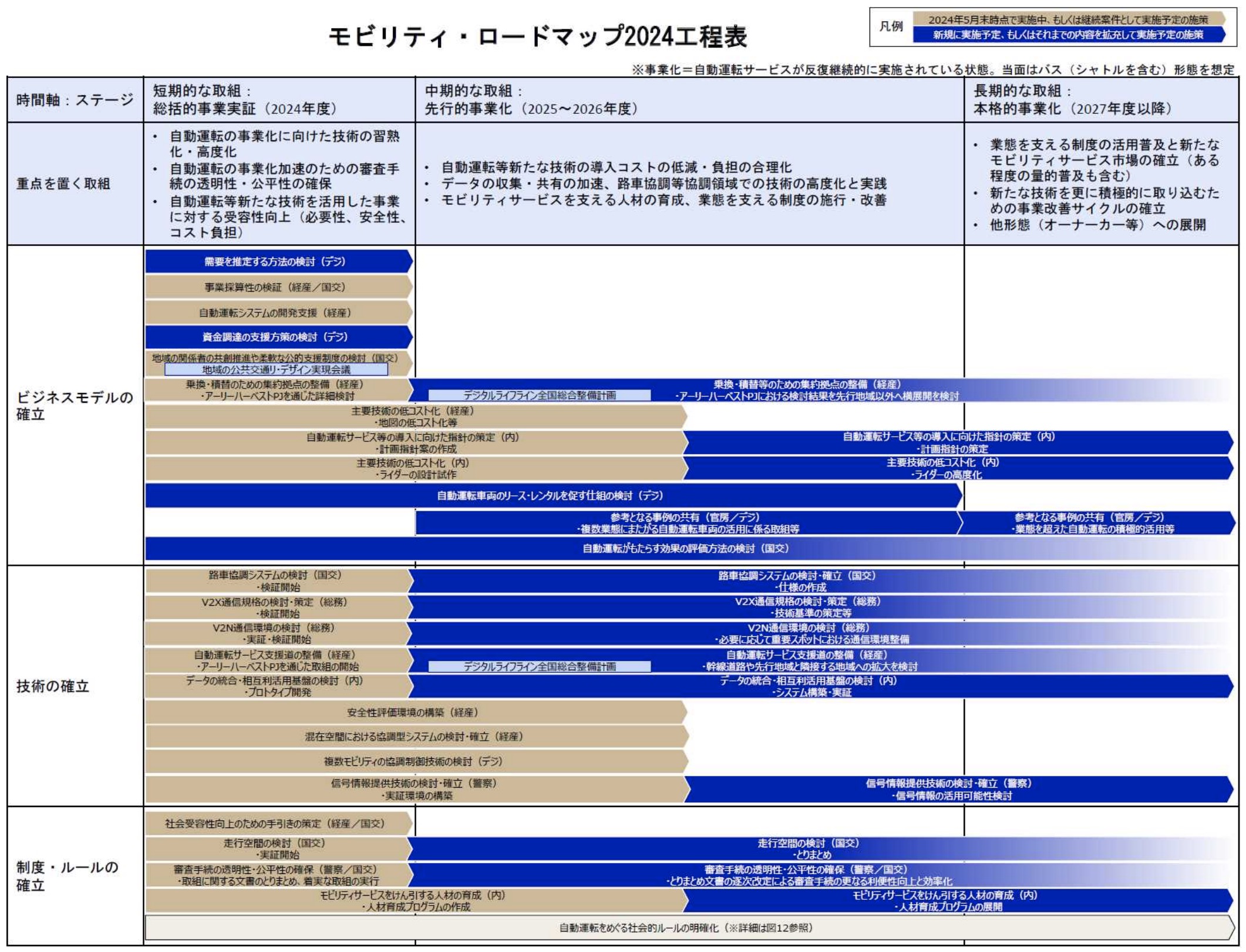

そこで国は2023年、モビリティサービスの社会実装に向け、デジタル庁所管のデジタル社会推進会議の下に「モビリティワーキンググループ」を設置し、新たに講ずべき対策をモビリティ・ロードマップとしてとりまとめることとした。その初版がモビリティ・ロードマップ2024だ。

同ロードマップでは、需要の可視化や移動需要の効率化、創出によるモビリティサービスの生産性の向上や、自動運転技術の事業化によるドライバー不足への対応など、需要側・供給側双方からのアプローチに関する施策を各取り組み主体が同時に実施し、新たなモビリティサービスの社会実装を推進するとしている。

2024年度は総括的事業実証ステージに位置付け、自動運転の事業化に向けた技術の習熟化・高度化や、自動運転の事業化加速のための審査手続の透明性・公平性の確保、自動運転など新たな技術を活用した事業に対する受容性向上に取り組む。

続く2025~2026年度は先行的事業化ステージとし、自動運転など新たな技術の導入コストの低減・負担の合理化、データの収集・共有の加速、路車協調等協調領域での技術の高度化と実践、モビリティサービスを支える人材の育成、業態を支える制度の施行・改善を進める。

2027年度以降は本格的事業化ステージとし、業態を支える制度の活用普及と新たなモビリティサービス市場の確立、新たな技術を更に積極的に取り込むための事業改善サイクルの確立、オーナーカーなど他形態への展開に取り組んでいく方針だ。

岸田政権は「無人自動運転移動サービスを2025年度目途に50カ所程度」

一方、岸田政権下で取りまとめられたデジタル田園都市国家構想総合戦略では、自動運転による地域交通を推進する観点から、関係府省庁連携のもと、地域限定型の無人自動運転移動サービスを2025年度を目途に 50 カ所程度、2027年度までに100カ所以上で実現し、全国に展開・実装する目標が掲げられた。

これに向け、意欲あるすべての地域が同サービスを導入できるようあらゆる施策を講ずる。MaaSや AI オンデマンド交通の活用、自動運転の活用場面の更なる拡大、キャッシュレス設備の導入、運行管理システムの導入など公共交通分野に係るデジタル化や先進技術の活用をいっそう進めるとともに、①官と民②交通事業者間③他分野との「3つの共創」を図り、地域交通を「リ・デザイン」して誰もが移動手段を確保することを可能にする。

物流分野においては、トラックドライバーに対する時間外労働の上限規制適用を見据えた物流の生産性向上に向け、自動運転やドローン物流、バース予約システム、求貨求車マッチングや自動倉庫、AIターミナル、サイバーポートといった物流 DX などによる効率化の推進に取り組むこととしている。

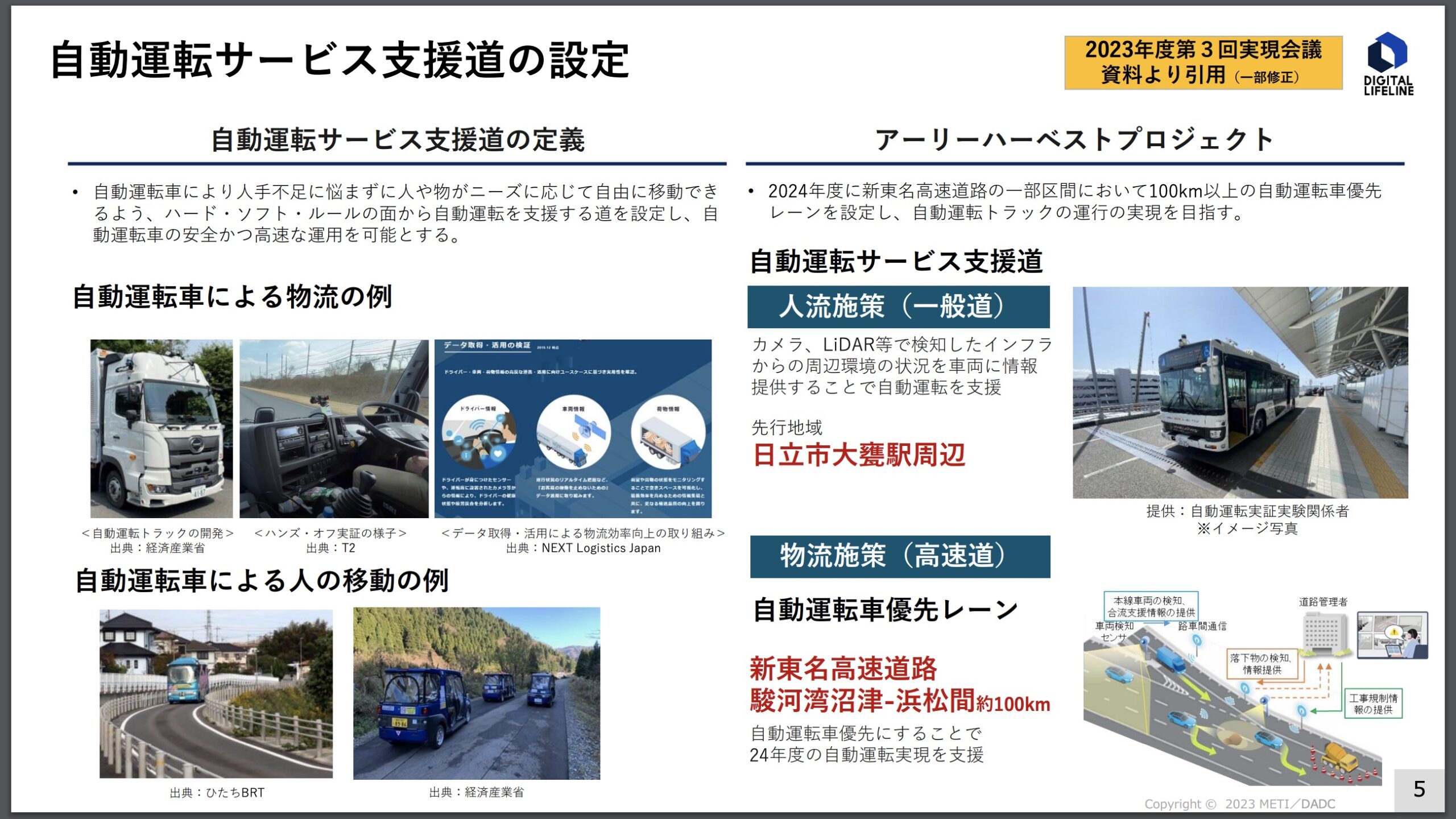

自動運転サービス支援道を整備

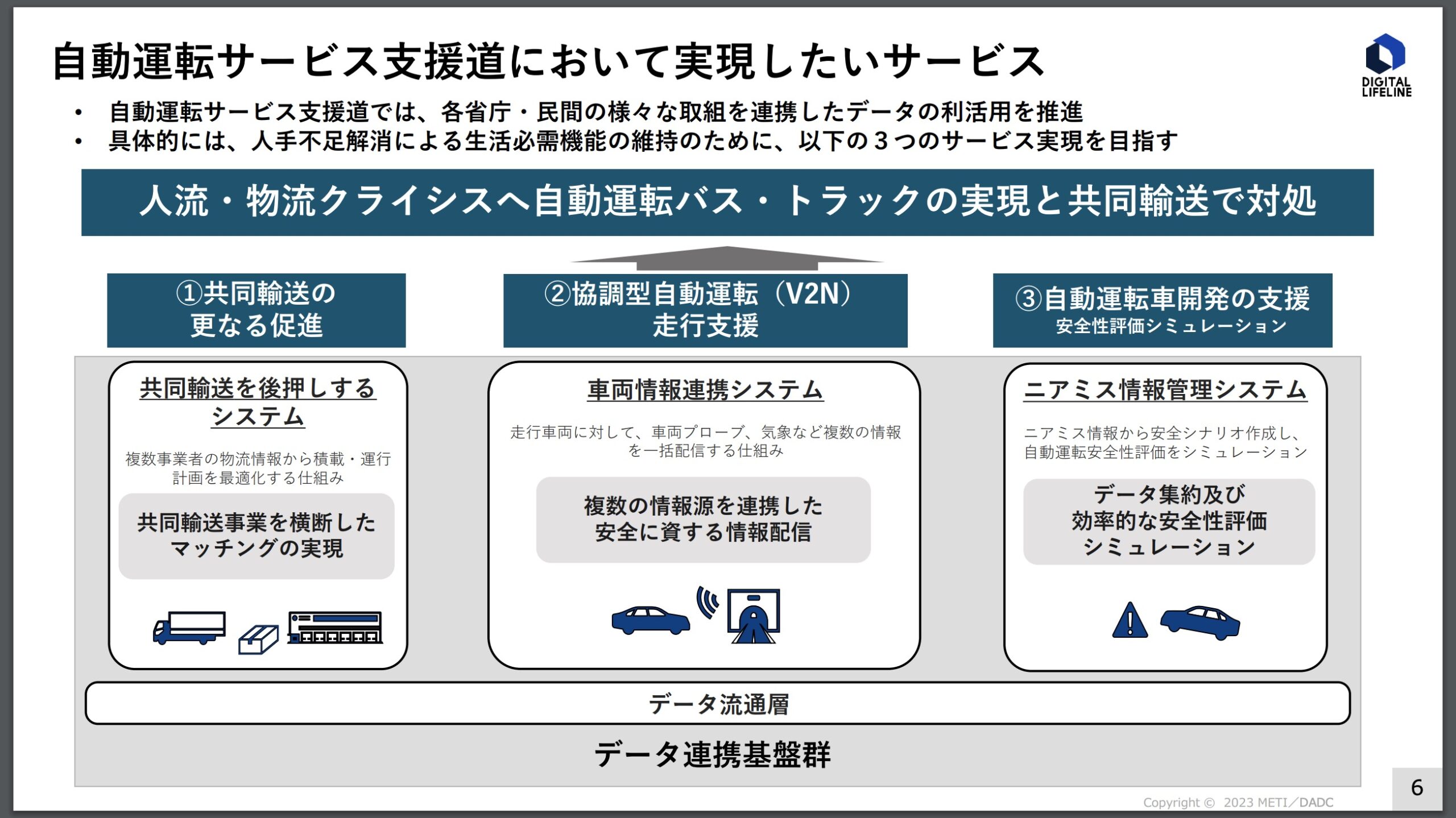

デジタル田園都市国家構想総合戦略のもと、デジタルライフライン全国総合整備計画にも自動運転に関する取り組みが位置づけられた。

同計画では、デジタル完結の原則に則り、官民で集中的に大規模投資を行い、共通の仕様と規格に準拠したハード・ソフト・ルールのデジタルライフラインを整備することで、自動運転やAIのイノベーションを急ぎ社会実装し、人手不足などの社会課題を解決してデジタルとリアルが融合した地域生活圏の形成に貢献するとしている。

この計画には、自動運転サービス支援道の整備などが盛り込まれている。自動運転車により人手不足に悩むことなく人やモノを自由に移動できるよう、ハード・ソフト・ルールの面から自動運転を支援する道を設定し、自動運転車の安全かつ高速な運用を可能とする。

早期に取り組むアーリーハーベストプロジェクトとして、2024年度中に新東名高速道路の一部区間において総距離100キロ以上の自動運転車優先レーンを設定し、自動運転トラックの運行の実現を目指す。

具体的には、新東名の駿河湾沼津SA~浜松SA間に自動運転車優先レーンを設置し、路側インフラからの情報提供やデータ連携基盤群の整備によりって自動運転トラックの安全・円滑な走行や、自動運転車を想定した複数社間の共同輸送の実現を目指す。

また、日立市大甕駅周辺の一般道でも、カメラやLiDARなどで検知したインフラからの周辺環境の状況を車両に情報提供することで自動運転を支援する取り組みも行っていく。

今後の実用化・普及展開、標準化・規格化に向けては、各取り組み・主体が連携し、レベル3~4の自動運転開発だけでなくレベル2への活用を進めるとともに、OEMの参画をはじめとしたオールジャパンでの取り組みが必要としており、2025年度には新たに立ち上げる官民連携スキームやその機会を通し、企画や実証実験、結果を踏まえた技術ディスカッションを行い、今後の実用化・普及に向けた標準化・規格化などの検討を行うことを計画している。

▼第1回 自動運転サービス支援道普及戦略ワーキンググループ 事務局資料 2024年12月

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/siryou2jimukyokusiryou.pdf

■自動運転の現状

本格的な実用化フェーズへ

国土交通省によると、自動運転技術を活用した持続可能な移動サービス構築を目的とする2024年度の地域公共交通確保維持改善事業費補助金に、99の地方公共団体・事業が採択された。国の新たな方針に呼応するかのように、自治体の意欲・取り組みも大きく加速し始めているようだ。

民間各社も、BOLDLYやティアフォーを筆頭に社会実装に向けた取り組みを着実に前進させている。2025年中にレベル4サービスを実現するエリアは二桁に達する可能性がある。目標の50カ所での実現は厳しいが、実装に向け継続的に取り組むエリアは50カ所に達するかもしれない。

自動運転タクシー実装に向けた取り組みも進展しており、本格的な実用化フェーズを迎えつつあるようだ。

物流関連でも、T2やティアフォーらが高速道路における自動運転レベル4トラックの開発を加速している。物流事業者の参画も増加しており、今後の進展に期待したいところだ。

一方、自家用車関連のレベル3、レベル4はこの3年間特に進展がない。自家用車分野ではレベル2+などADASの高度化が進み、自動運転は需要が高いサービス分野が主戦場となりそうだ。

■【まとめ】本格的な社会実装期へ

旧計画は実証主体の開発期だったが、現在は本格的な社会実装期を迎えつつあるようだ。レベル4サービスが実際に稼働し始めれば、システム向上に資する知見も加速度的に積みあがっていく。今まさにこのフェーズを迎えつつあるのだ。

2025年中に実際にどのような動きがあるのか。国の施策とともに、各社の動向に引き続き注目したい。

(初稿公開日:2021年10月3日/最終更新日:2025年1月19日)

【参考】関連記事としては「自動運転とは?分かりやすく言うと?どこまで進んでいる?サービス事例は?」も参照。