自動車業界で今、ソフトウェア重視の開発がスタンダードとなりつつある。ソフトウェアをアップデートすることで各機能の改善・向上を図っていく前提で設計する「ソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)」の標準化だ。

開発の在り方からサービスに至るまで、多くの変化・イノベーションを巻き起こすことが予想されるSDV。その実態と現状に迫る。

記事の目次

■SDVの概要

電子制御がスタンダードとなった自動車

SDV(Software Difined Vehicle)は、直訳すると「ソフトウェア定義型自動車」となる。開発のプロセスにおいてソフトウェアを定義したうえでハードウェアを決めていく、ソフトウェア・ファーストの手法だ。

パソコンは、ハードウェアとしてのパソコン開発が目的ではなく、ソフトウェアの効能を最大化するためにハードウェアが設計されている。ソフトウェアが主人公なのだ。これと同様の開発プロセスが自動車業界でトレンドとなっているのだ。

かつての自動車は、機械的・アナログ的な存在だった。外燃機関や内燃機関(原動機)のエネルギーにより、人やモノを効果的に移動させるためのシンプルな構造の機械だ。

時代は移り、マイコンの発明によって1970年代には電子制御システムの開発が大きく進み始める。自動車のエレクトロニクス化の幕開けだ。1990年代には電子部品の大量生産も本格化し、純機械式の新車はほぼ姿を消した。

各機能を電子制御するECU(電子制御ユニット/Electronic Control Unit)の搭載はその後も進み、エンジンをはじめとするさまざまな機能の電子制御化がスタンダードとなった。

2003年には、車載ソフトウェアの共通化・規格化を図る組織「AUTOSAR(オートザー)」が欧州自動車メーカーを中心に設立された。ECUの搭載増加とともにさまざまなソフトウェアが組み込まれることによる複雑化を解消することを目指しており、現在フォルクスワーゲングループ、BMW、メルセデス・ベンツ、ボッシュ、コンチネンタル、トヨタ、フォード、GM、ステランティスがコアパートナーとして名を連ねている。

2010年代に入ると、モーターを搭載したハイブリッド車やバッテリー式電気自動車、ADAS(先進運転支援システム)、通信機能を搭載したコネクテッドカーの開発・実装が加速し、新たな時代を迎え始めた。

いわゆる「CASE」時代の到来だ。

【参考】関連記事としては「CASEの意味は?(2024年最新版) コネクテッドや自動運転を示す自動車業界ワード」も参照。

ソフトウェア・ファーストの時代が到来

このように、電子制御化の道を突き進んだ結果、SDVという概念が生まれた。自動車はコンピュータの塊となり、ソフトウェア開発の重要性が大きく増していったのだ。

カーナビゲーションがメインだった車載ディスプレイもその役割を増し、インフォテインメント開発が加速し、ADAS機能も日進月歩で向上する中、パソコンやスマートフォンのように通信技術を活用して随時ソフトウェアを更新する必要性も次第に高まってきた。

ソフトウェア開発における伸びしろは大きく、車載ソフトウェアの基盤となるOSやプラットフォーム開発なども盛んとなり、2020年代は「ソフトウェア・ファースト」と言えるほど開発領域が変化している。

クルマの構造・アーキテクチャも、従来は機能ごとにECU・ソフトウェアが存在していたが、中央制御を可能にするゾーン型へと移行している。

古くは各機能の付随品でしかなかったソフトウェアが主導権を握り始めたのだ。現在の自動車には100を超えるECUが搭載されているが、多くのECUがそれぞれ独自のソフトウェアスタックに基づいている。複数の ECU にまたがる機能を更新する際などは困難を伴う。こうしたECUを中央で一括制御可能な仕組みへと移行し始めているのだ。

必ずしも先にソフトウェアを開発する…というわけではないが、ソフトウェアで各機能を制御し、集大成となる自動車も統合的にソフトウェアで管理することを大前提に開発・設計を進めていく、つまりソフトウェアありきで開発を進めていくのがSDVだ。

コネクテッド化・OTAアップデートも肝

従来、ソフトウェアを更新するにはディーラーにマイカーを持ち込む必要があったが、近年は車載通信機を搭載するクルマが徐々に増加しており、OTAアップデート(無線通信によるアップデート)することが可能になった。

メーカーサイド、オーナーサイド双方の負担軽減を図り、ストレスなく自動車を最新の状態に保つことができる有効な手段だ。

重要なソフトウェアは依然ディーラー任せとなるかもしれないが、米テスラなどはリコールレベルの欠陥もOTAアップデートで済ませることがある。

SDVには、こうしたソフトウェアを更新する通信技術も欠かせない。将来的には、車載通信機が標準装備されてすべてのクルマがコネクテッド化され、OTAアップデートがスタンダードとなる時代が訪れるのかもしれない。

【参考】OTAについては「Over The Air(OTA)技術とは?」も参照。

自動運転においてもSDVは必然に

ソフトウェア・ファーストの開発体制は、自動運転においても必須と言える。自動運転技術はまさにAI・ソフトウェアの塊であり、その能力向上に資する割合はハードウェアに比べ圧倒的にソフトウェアの方が高いためだ。

実用化後もバージョンアップを積み重ねることは必然であり、ソフトウェア重視のクルマづくりが絶対的に求められることになるのだ。

■各社の取り組み

トヨタは「Arene」実装を2025年に開始

SDVに向けトヨタが開発に熱を入れるのがソフトウェアプラットフォーム「Arene(アリーン)」だ。OS・プラットフォームとして、高品質な車両ソフトウェアの効率的な開発や展開、継続的な改善を可能にするもので、2025年から実装を開始する計画だ。

Areneの共通プラットフォームと標準化されたプロセスをサプライヤーを含む開発者が使用することで、複数のステークホルダーによる開発プロジェクトをより効率的に管理可能になる。

オンデマンドテストのフローを完全に自動化することもでき、物理的なテストを仮想環境におけるテストで補完することで、ソフトウェアの個々の機能をあらゆるモデルやトリムで分析し、より徹底的な品質保証を実現する。

また、Areneは従来の一気通貫型の開発ではなく最新の反復的な開発手法を活用するように設計されており、クルマを購入した後でもAreneの車両データとOTA機能によって継続的に改善していくことができ、車両の価値を広げていくという。

そして、Arene OSで車両のドメインを統合することで、自動車メーカーが車両の能力を最大限に活用した総合的な顧客体験を提供することも可能になるとしている。車載コンピュータのリソースをシステム間で共有することで、より少ないリソースでより多くのことを行うことができるようになる。

アプリケーション面では、抽象化されたAPIや綿密に設計されたソフトウェア層、高度なテストプロトコルにより、Areneが開発したアプリケーションはプラットフォーム間の互換性と世代の異なる車両間での再利用性を両立し、より大きな投資対効果をもたらすとしている。

2024年3月期決算報告で、佐藤恒治社長は「トヨタらしいSDVの実現に向け、この1年は車載OS「アリーン」の開発、ならびにソフトウェア基盤の整備に注力してきた。これから、生成AIなどの活用により、自動運転も含めモビリティの進化を実現していきたい。また、SDVの基盤づくりをさらに進めていくため、インフラや生活に寄り添ったアプリケーションやサービスなど、自動車産業を越えた戦略的パートナーシップの構築に取り組んでいく」と話した。

2023年度には、Arene開発を手掛けるウーブン・バイ・トヨタを完全子会社化し、ソフトウェア実装を得意とするデンソーとともにソフトウェアを軸にモビリティの価値向上を図っていくこととしたほか、トヨタのクルマ開発センターの一部とコネクティッドカンパニーの一部を集約して新たにデジタルソフト開発センターを設立した。

トヨタのSDVは、現在進行形で取り組みを加速しているようだ。トヨタの戦略については、2024年3月期の決算説明会で佐藤社長が詳しく説明しているので、以下、ご参考までに。

▼25/3期 経営重点テーマ|トヨタ自動車

https://global.toyota/pages/global_toyota/ir/financial-results/2024_4q_presentation2_2_jp.pdf

【参考】Areneについては「トヨタ、次世代車載OS「アリーン」を2025年実用化へ」も参照。

ホンダも内製化を推進、IBMや日産との協議も

自動車以外に2輪車やジェット機なども開発するホンダは、「ソフトウェア・デファインド・モビリティ(SDM)」と称し、ソフトウェアプラットフォーム開発の内製化を加速している

自動運転システムやADAS用ECUのソフトウェアプラットフォームを開発するチーム、クルマの頭脳となるセントラルECU用のソフトウェアプラットフォーム開発をするチーム、開発環境を構築するチーム、開発プロセスを構築するチーム、ソフトウェアの開発戦略を担うチームを設け、開発を進めている。

4輪事業では、2026年以降に独自ビークルOSを搭載したSDVを展開していく計画で、2030年度までに2兆円規模のソフトウェア研究開発費を計上するという。

2024年3月には、ライバルである日産と車載ソフトウェアプラットフォームやバッテリーEVに関するコアコンポーネント、商品の相互補完など幅広いスコープでの協業に向け、戦略的パートナーシップの検討を開始する覚書を締結したと発表した。

また、同年5月にはIBMと次世代半導体・ソフトウェア技術の長期的な共同研究開発に関する覚書を締結した。競争力の高いSDV実現に向け、処理能力の飛躍的な向上と消費電力低減を両立可能なブレインインスパイアードコンピューティングやチップレットなどの半導体領域において共同研究開発を進めていく予定としている。

日産のSDVはルノーが牽引?

日産は、ルノー・三菱とのアライアンスにおいて2022年に発表したロードマップ「Alliance 2030」の中で、SDVについてはルノーが共通の集中型電気・電子アーキテクチャの開発を主導し、2025年までに完全なSDVを発売する計画を掲げている。

近々では、ルノーは最初のSDVモデルとなる「FlexEVan」を2026年に投入し、欧州市場で日産に供給するとしている。また、新たな協業として、ルノーが設立するEV&ソフトウェア子会社アンペアへの出資も検討することとしている。

日産単独のSDV開発は見えてこないが、上海モーターショー2023で同社が世界初公開したEVコンセプトカー「Arizon(アリゾン)」は、SDVや新次元のコネクティビティを採用するという。

ホンダとのパートナーシップの動向含め、どのような方向に進むのか要注目だ。

【参考】日産の取り組みについては「車両をソフトウェア定義!日仏連合の2030年計画、EV以外で語ったこと」も参照。

国もSDVに注目

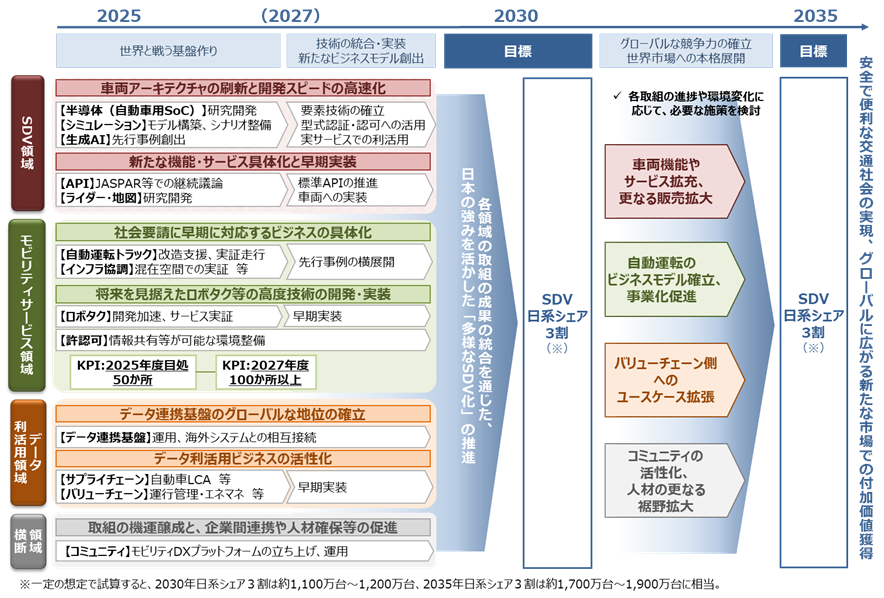

経済産業省と国土交通省は2024年、SDVをはじめとする自動車DXにおける国際競争力増強に向け、「モビリティDX戦略」を発表した。

▼「モビリティDX戦略」を策定しました|経済産業省

https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240524005/20240524005.html

SDVに関しては、車両の開発・設計思想が抜本的に刷新され、ソフトウェアを起点とした車両開発が加速化し、開発工数も大幅削減し開発スピードも向上するとしている。

加えて、単なる車両構造の変化を超えたソフトウェアのアップデートや自動運転技術との融合などによる新しいバリュー提供が実現し、異業種参入もある中でSDV市場における競争力確保にむけた国際競争が加速化していくとしている。

SDV化の流れとしては、通信機能、OTA機能、ビークルOSの搭載など複数の段階が存在し、またBEVのみならず内燃機関も含めたすべてのパワートレインのSDV化が進んでいくことが見込まれ、ターゲットの市場や日本の強みを踏まえたパワートレイン・機能・価格面での「多様なSDV化」を目指すことが重要としている。

そこで、2030年及び2035年におけるSDVのグローバル販売台数で「日系シェア3割」を目標に据え、自動車用SoCの研究開発やシミュレーションモデルの構築、シナリオ整備、生成AIを活用した先行事例創出、標準API推進に向けた研究などを進めていくこととしている。

欧州勢の動向

フォルクスワーゲングループでは、ソフトウェア開発を専門とする子会社「CARIAD(カリアド)」がSDV開発に注力している。

ソフトウェア内製化を推し進めるCARIADは、グループ全ブランド向けの統一OS「VW.OS」をはじめ自動運転技術やテクノロジープラットフォームの開発などに取り組んでいる。VW.OSは2025年にリリースする予定という。プラットフォーム開発にはマイクロソフトと連携している。

一方、BMWはAWS(Amazon Web Services)と連携し、クラウドベースの車両データプラットフォーム開発を進めている。SDV実現により車両機能の向上を図っていくとしている。

2024年2月には、インドのTata Technologiesと合弁を設立し、BMWグループの高級車向けSDVソリューションやビジネスIT向けのデジタル変革ソリューションなどの自動車ソフトウェアの開発・提供を進めていくことを発表した。

【参考】CARIADの取り組みについては「VWの命運握る「CARIAD」とは?自動運転ソフト開発などに注力」も参照。

SDVで先行するテスラ

SDVで先行するのは米テスラだ。同社は早くからハードウェアとソフトウェアを分離した開発を進めてきた。OTAでソフトウェアをアップデートするスタイルはすでに標準化されており、ADAS「FSD」もバージョンアップを重ねることで自動運転機能を実現する計画としている。

EV市場を開拓したテスラは、こうした分野においても先行しているのだ。

【参考】テスラの取り組みについては「テスラの自動運転技術」も参照。

■【まとめ】IT系テクノロジー企業の動向にも注目

CES2024では、SDV研究を手掛けるAUTOSARやCOVESA、SOAFEE、Eclipse SDVといった各グループが連携し、SDVアライアンスを設立すると発表した。SDV開発が世界的なムーブメントとなっている証左と言えるだろう。

今後の焦点は、IT系テクノロジー企業が自動車メーカー各社にどのようにアプローチしていくかだ。各メーカーが共通して利用可能な独自OSにより主導権争いを引き起こすのか、あるいは各メーカーに個別に寄り添う形で裏方として業績を上げていくのか。

自動車メーカー単独ですべてのシステムを構築し、運用していくのは非常に困難だ。今後も新たなパートナーシップなど異業種を交えた動きが活発化することが予想される。各社の動向に引き続き注目だ。

【参考】関連記事としては「自動運転とは?レベル別の実用化・開発状況・業界動向まとめ」も参照。