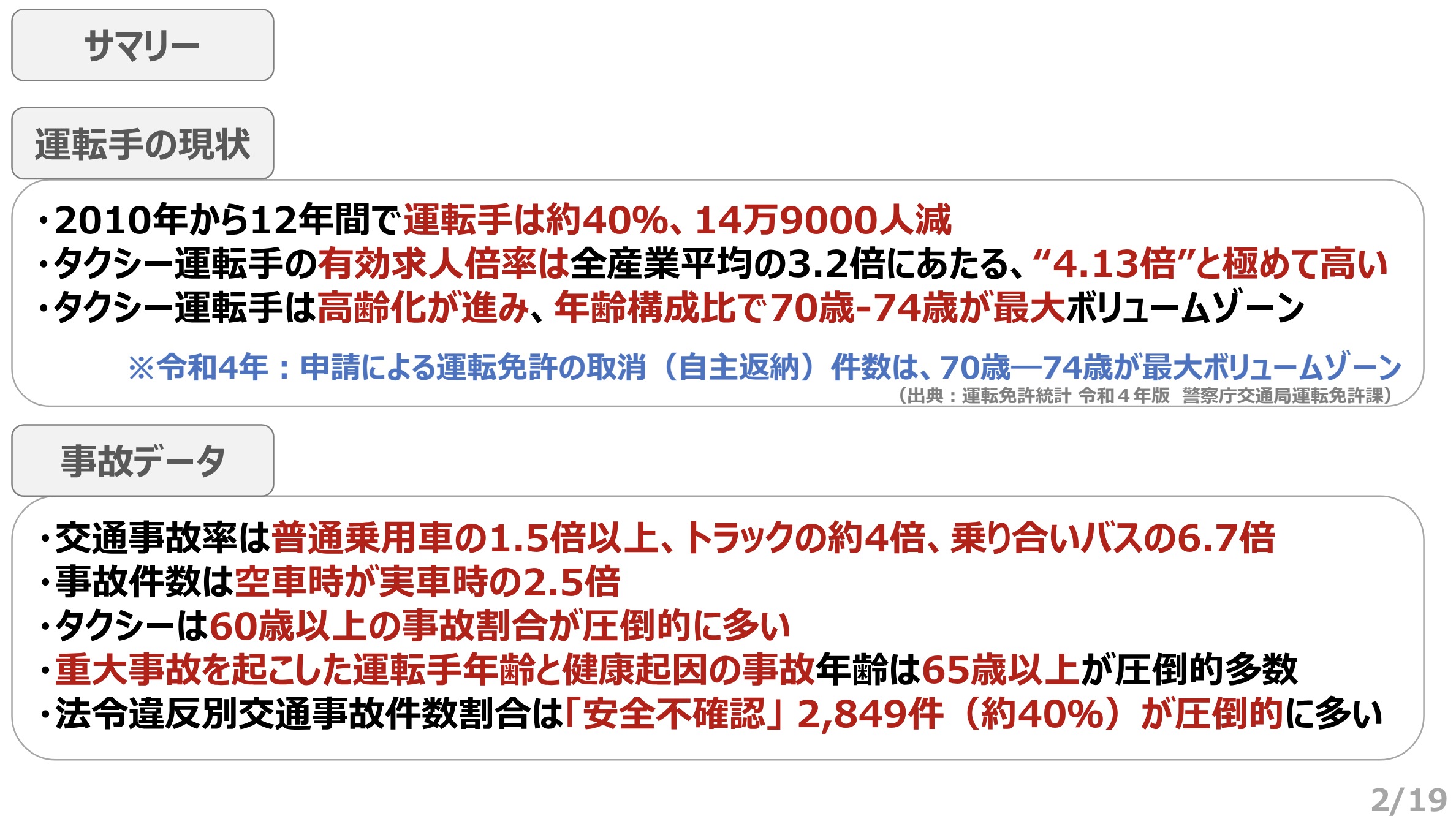

自動運転タクシー実用化に向け、運行管理に関する規制が緩和されるようだ。現行の規制ではタクシーの運行管理は事実上タクシー事業者に限定されているが、自動運転の専門性を持つものであれば、タクシー事業の許可を有していなくてもその管理を受託して運行できるよう規制緩和する方針だ。

この制度が実現すれば、自動車メーカーやテクノロジー系の自動運転開発企業などがタクシー事業者から業務委託する形で自動運転タクシー事業を直接担うことが可能になる。

どういった改正が行われるのか。この規制緩和案を中心に、自動運転早期実現に向けた国の最新動向に迫る。

自動車メーカーが運行元(=事業主)として参入し、運行実務そのものは外注パートナーに委託する形態をとれば、つまりはタクシー会社を外注パートナーとし、直接Uber的なプラットフォーマーになることが可能になる。

記事の目次

■運行管理に関する規制緩和案

デジタル行財政改革会議の中で規制緩和案が公表

今回の規制緩和方針は、2024年6月に開催されたデジタル行財政改革会議において国土交通省が提出した資料から明らかになった。

▼国土交通省におけるデジタル行財政改革の取組|国土交通省

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi6/kaigi6_siryou2.pdf

自動運転タクシー実装を目指す上でのビジネスモデルに対応した規制緩和策の1つとして、「自動運転の専門性を有すると認められる者については、タクシー事業の許可を有していなくてもその管理を受託し、タクシー事業者と供に自動運転タクシーが運行できるよう運用を明確化」する方針が掲げられている。

交通政策審議会自動車部会の下に新たに自動運転ワーキンググループを設置し、年内にも結論を得るという。

現行ルールでは運行管理はタクシー事業に限定される

タクシーサービスなどの有償旅客運送について規定した道路運送法によると、タクシー事業の運行管理を外部委託する場合、受諾者にはタクシー事業を自ら行える能力が求められ、管理するのに適しているかどうかを国土交通省が審査する。

タクシー事業を自ら行える能力は、タクシー事業の許可を得ていることと同等に扱われているため、事実上、運行管理を委託可能なのはタクシー事業者に限られることとなっているようだ。

つまり、自動運転タクシーを開発している自動車メーカーやテック企業などが同サービスを提供する場合、サービス提供エリアにあるタクシー営業区域すべてでタクシー事業者として国土交通省の許可を得る必要があるのだ。その手続きは膨大で、要件を満たし許可が下りるまで半年~1年かかることも珍しくないという。

こうした状況を踏まえ、「では既存タクシー事業者と手を組んで自動運転タクシーサービスを提供しよう」……と画策しても、前述した道路運送法の規定により、自動車メーカーなどは運行管理を受託することができず、遠隔管理システムや自動運転車両を提供する第三者的立ち位置で事業に関わるほかない。

現状、自動運転タクシー開発者サイドは、タクシー事業者にシステムや車両を納入し、その運行を補佐する形でしかサービスに関わることができないのだ。

こうした論点は規制改革推進会議の地域産業活性化ワーキング・グループにおいても俎上に載り、議論されたようだ。

【参考】自動運転タクシーの運行管理については「トヨタ参入に壁!自動運転タクシー、運行は「タクシー事業者」限定か」も参照。

トヨタ参入に壁!自動運転タクシー、運行は「タクシー事業者」限定か | 自動運転ラボ https://t.co/Y3E8Vios4J @jidountenlab

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) April 22, 2024

規制緩和で開発事業者もサービス提供可能に

自動運転タクシーの場合、従来の人間のドライバーに対する管理や義務などが事実上実務から除外され、システムがその業務を代替することとなる。流し営業も基本的になくなり、配車依頼に対応する形でサービスを提供するスタイルがスタンダードとなる。運行管理における一部業務がコンピューター化されるのだ。

こうした点を踏まえると、自動運転システムや車両の保守点検に長けた開発業者自らが運行管理・サービス提供を行うことに厳しい制限を設けるのは非効率と言える。

今回の規制緩和案のように、タクシー事業者と協業する形で運行管理を委託してサービス提供可能にするのも必然の流れと言えそうだ。

将来的には、従来のタクシーと自動運転タクシーを切り分け、自動運転タクシーサービスに特化した許認可制度を設ける手法も考えられそうだ。

■自動運転タクシー開発・実用化の状況

海外では米中が大きく先行

海外では、米国・中国で自動運転タクシーの実用化が先行している。米国では、グーグル系WaymoやGM傘下のCruiseがアリゾナ州やカリフォルニア州で無人サービスを実現している。

Waymoは独自の配車プラットフォームを構築してサービスを提供しているほか、Uber Technologiesのプラットフォームからの配車にも一部地域で対応を開始している。

中国では、百度やPony.ai、WeRide、AutoXなどのテクノロジー企業が北京や上海、深センなど各都市でしのぎを削っている。その規模はすでに米国を上回っており、事実上中国がトップとなっているイメージだ。

ホンダは2026年、日産は2027年めどにサービス開始

国内では、ホンダが2023年10月、東京都心部における自動運転タクシーを2026年初頭にも開始する計画を発表した。パートナーシップを組む米GM、Cruiseと協力してサービス展開する予定で、自動運転専用モビリティ「クルーズ・オリジン」を導入する。

東京都内のお台場エリアを皮切りに中央区や港区、千代田区へと順次拡大を図っていき、500台規模のフリートを構築していくという。

日産も2024年2月、国内におけるドライバーレス自動運転モビリティサービスの事業化に向けたロードマップを発表し、2027年度をめどに地方を含む3~4市町村において数十台規模のサービス提供開始を目指す方針だ。

日産のサービスは正式にはオンデマンドシャトルサービスとなる見込みのようだ。複数の乗降ポイントを設定し、そのポイント間輸送をフリールートで運行する形式となる。

【参考】ホンダの取り組みについては「自動運転タクシー、日本第1号は「米国から7年遅れ」濃厚に 最短で2026年か」も参照。

ティアフォーも既存交通と共存可能なサービス実現へ

スタートアップのティアフォーも取り組みを加速しており、東京都内のお台場エリアの複数拠点間でサービス実証を開始している。従来のタクシー配車が困難な時間帯および経路を対象に交通事業者と共同で事業化を目指す方針で、2024年11月からの事業化を目指す。

その後、段階的に対象エリアや乗降ポイントを拡張し、2025年にはお台場を含む東京都内の3カ所、2027年には都内全域を対象に、既存の交通事業と共存可能なロボットタクシー事業を推進するとしている。

【参考】ティアフォーの取り組みについては「東京に自動運転タクシー!トヨタ車で11月事業化へ ティアフォー発表」も参照。

東京に自動運転タクシー!トヨタ車で11月事業化へ ティアフォー発表 | 自動運転ラボ https://t.co/oUlgt09bp7 @jidountenlab

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) May 23, 2024

■国の最新動向

自動運転実証は2024年度中に全都道府県99カ所で実施予定

デジタル行財政改革会議ではこのほか、これまでの継続事業を含め、2024年度に全都道府県で計99件の自動運転実証事業が採択されていることも報告された。このうち26件は通年運行を予定しているという。

一般道の自動運転について、2024年度に約100カ所で計画・運行を行い、2025年度に全都道府県で通年運行の計画策定・実施を目指す政府目標に大きく近づいているようだ。

自動運転サービス実装拡大に向けては、地域の受容性醸成や審査手続きの迅速化、事業採算性の確保といった課題に対し、先行事例の他地域への展開、審査手続きの迅速化によるサービス提供者の拡大、導入コスト低減などを図ることが必要としている。

無人自動運転移動サービス促進に向け、これまで平均11カ月を要していた審査手続きを効率化し、2カ月での完了を目指すほか、先行実装地域で使用した認可済自動運転車両を同一実施者が別地域でも活用しやすくするなど、事業採算性向上に資する取り組みを支援する。

【参考】自動運転の審査手続きについては「大幅短縮!自動運転の審査期間、平均11カ月を「2カ月」に ついに国も本腰?」も参照。

大幅短縮!自動運転の審査期間、平均11カ月を「2カ月」に ついに国も本腰? | 自動運転ラボ https://t.co/WjM83PDvQR @jidountenlab

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) May 20, 2024

自動運行装置に係る認証基準も具体化

自動運転タクシー関連では、ビジネスモデルに対応した規制緩和に取り組むほか、自動運行装置に係る認証基準などの具体化による安全性の確保や、運輸安全委員会における自動運転車に係る事故調査体制の確保を通じた再発防止などを図っていく方針だ。

特定自動運行時に必要な運行管理については、特定自動運行保安員の管理が主となるため、当該業務に即した運行管理者の要件を1年以内に明確化する。

タクシー手配に係るプラットフォーマーに対する規律の在り方についても、旅行業の登録を得てタクシー手配に係る費用を徴収しているプラットフォーマーに対する道路運送法の観点からの新たな規律について1年以内に一定の結論を出す。

自動運行装置に係る認証基準なども具体化し、自動運転車の製造者が満たすべき安全性能の明確化を図っていく。

自動運転特有の事故対策としては、責任追及から分離された事故原因究明を通じて再発防止を図るため、運輸安全委員会における自動運転車に係る事故調査体制を確保する。

現在は交通事故総合分析センター(ITARDA)に自動運転車事故調査委員会を設置しているが、法的権限がなく任意での調査にとどまっている。法的権限を有し、職権行使の独立性が保障された専門組織を作ることで事故調査の信頼性を高めていく方針だ。

被害が生じた場合における補償においては、運行供用者責任の考え方や被害者補償の在り方などの点を含め、自動車損害賠償保障法における損害賠償責任の明確化を2025年度までに図っていくこととしている。

モビリティ・ロードマップ2024(案)の概要も

このほか、2024年6月をめどに取りまとめる予定の「モビリティ・ロードマップ2024(案)」の概要も公表された。

2024年度は総括的事業実証ステージとして、自動運転の事業化に向けた技術の習熟化・高度化や自動運転の事業化加速のための審査手続きの透明性・公平性の確保、自動運転等新たな技術を活用した事業に対する受容性向上(必要性、安全性、コスト負担)を図っていく。

続く2025~2026年度は先行的事業化ステージに位置付け、自動運転など新たな技術の導入コストの低減・負担の合理化や、データ収集・共有の加速、路車協調など協調領域での技術の高度化と実践、モビリティサービスを支える人材育成、業態を支える制度の施行・改善を進めていく。

2027年度以降は本格的事業化ステージとし、業態を支える制度の活用普及と新たなモビリティサービス市場の確立をはじめ、新たな技術を更に積極的に取り込むための事業改善サイクルの確立、オーナーカーなど他形態への展開を図っていくこととしている。

【参考】自動運転関連のロードマップについては「自動運転、日本政府の実現目標は?(2024年最新版) セグメント別解説」も参照。

■【まとめ】「国内初」はどの企業に?

自動運転タクシー実用化に向けた課題の精査・対策がしっかりと進められているようだ。ホンダが一番手となる予定だったが、ティアフォーがさらに先行する計画を発表した。フレキシブルな移動を可能にする無人サービスをどの企業が最初に実現するか、要注目だ。

また、自動運転バスを含めると、2024年度中に各地の実証が大きく加速していく。こちらも無人サービスとなるレベル4の誕生に期待したいところだ。

【参考】関連記事としては「ライドシェア、解禁5年でオワコン化か 安価な自動運転タクシーの普及で」も参照。