自動運転の社会実装に必要な審査手続が大きく改善されるようだ。自動運転レベル4の審査は、これまで平均で約11カ月かかっていたが、審査の円滑化を図り今後は2カ月での完了を目指すという。

これまで「11カ月」を要していたことに驚きを隠せないところだが、円滑に手続きを済ますことで社会実装を加速させ、「2025年度に自動運転サービス50カ所」という政府目標達成につなげていく構えだ。

今回の改善はどのような背景のもと行われるのか。自動運転社会実現に向けた現在の課題に迫る。

記事の目次

■審査手続き改善の概要

国交省、経産省、警察庁連盟の資料提出

内閣府所管の規制改革推進会議に設置された地域産業活性化ワーキング・グループで、国土交通省、経済産業省、警察庁が連名で「自動運転の審査に必要な手続の透明性・公平性を確保するための取組」と題した資料を提出した。

▼第13回 地域産業活性化ワーキング・グループ 議事次第|内閣府

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/240510/local13_agenda.html

▼自動運転の審査に必要な手続の透明性・公平性を確保するための取組

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/240510/local13_01.pdf

資料では、自動運転の社会実装にむけた課題として、自動運転の安全性を確保するための審査が専門的なため行政手続が長期化する点を挙げている。

その上で、あらゆる地域で新規参入を促すことにより関係者の裾野を広げることが必要としており、体系的で分かりやすく審査手続の内容を説明するなど取組環境を整える必要があるとしている。

国のサポート体制を強化

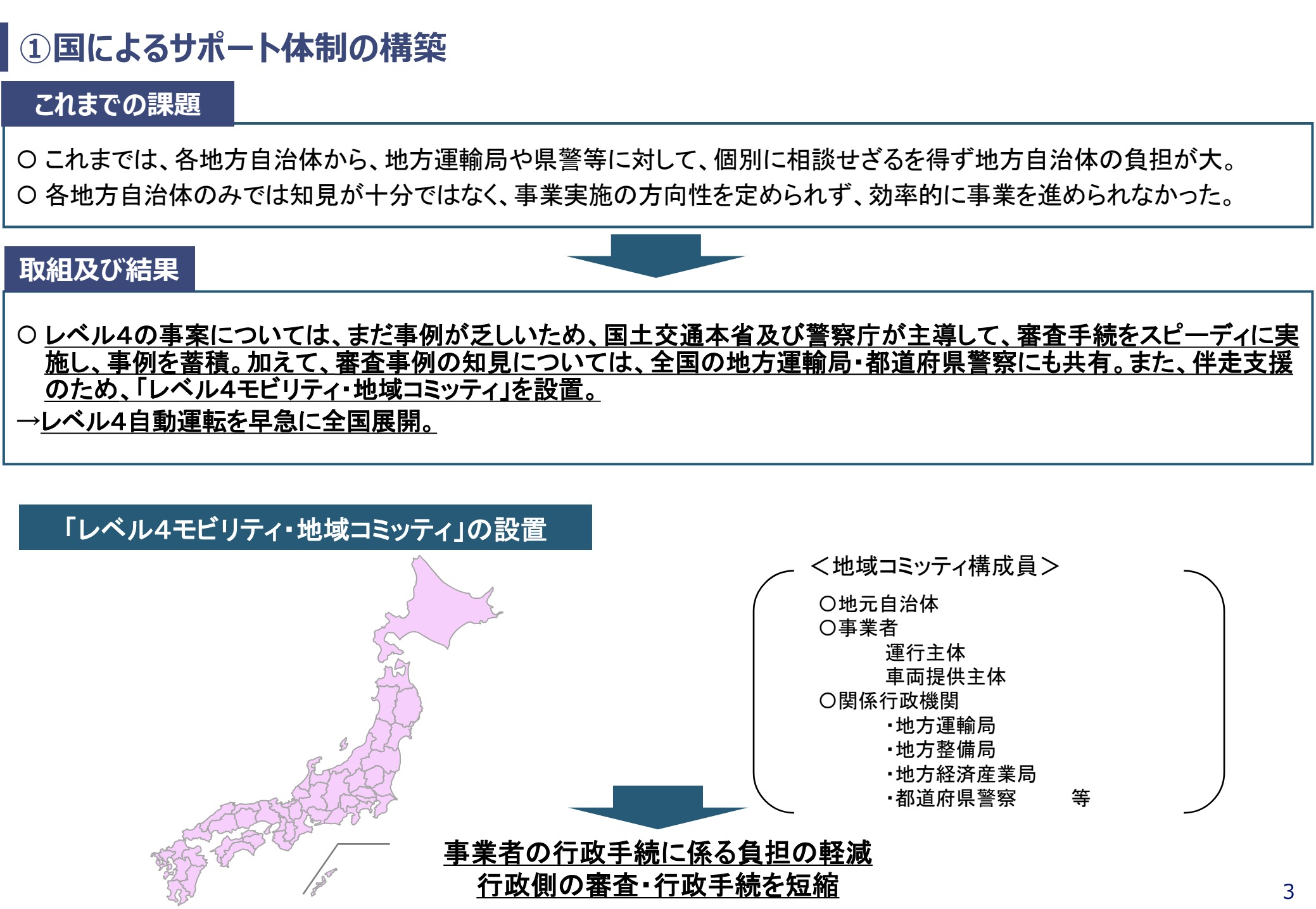

手続きにおいては、これまでは各地方自治体から地方運輸局や県警などに対し個別に相談せざるを得ず、地方自治体の負担が大きかった。また、各地方自治体のみでは知見が不十分なことが多く、事業実施の方向性を定められず効率的に事業を進められなかったという。

レベル4事案はまだ事例が乏しいため、国土交通本省及び警察庁主導のもと審査手続をスピーディに実施し、事例を蓄積する。加えて、審査事例の知見については全国の地方運輸局・都道府県警察に共有する。

さらに「レベル4モビリティ・地域コミッティ」を設置し、レベル4自動運転の全国展開を加速する。

レベル4モビリティ・地域コミッティは、地元自治体や運行主体となる事業者ら、関係行政機関で構成し、各都道府県に新設される。

具体的な内容は不明だが、2023年12月にデジタル行財政改革会議が示した「デジタル行財政改革 中間とりまとめ」においても、「道路交通法、道路運送車両法に基づく走行に係る審査に必要な手続きの透明性・公平性を確保するための方策について、2024年春に一定の結論を得るべく、警察庁、国土交通省等関係省庁において検討を進める」こととし、検討に当たっては「今後各都道府県に新設されるレベル4モビリティ・地域コミッティにおいて行われる個別事業における審査手続に関する議論との連携を行う」としている。

おそらく、各地特有の状況などを踏まえた上で自動運転実装に向けた課題やノウハウを蓄積し、コミッティを通じて円滑に課題解決を図っていくとともに情報を共有し、事業者の行政手続に係る負担の軽減や行政側の審査・行政手続の短縮化を実現していくものと思われる。

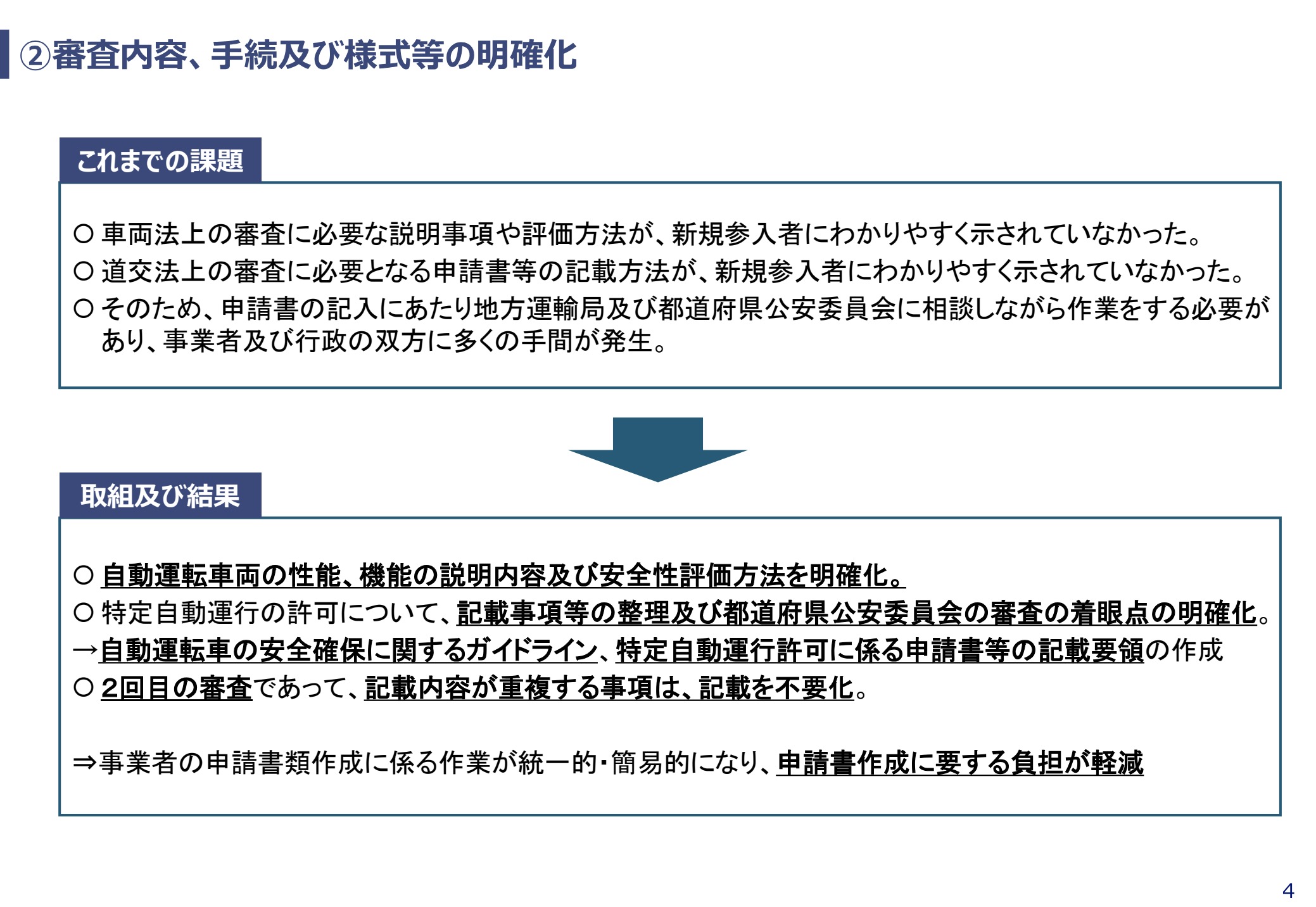

審査内容、手続及び様式などを明確化

これまで、道路運送車両法上の審査に必要な説明事項や評価方法が新規参入者に分かりやすく示されていなかった。また、道路交通法上の審査においても、必要となる申請書などの記載方法が新規参入者に分かりやすく示されておらず、申請にあたっては地方運輸局や都道府県公安委員会に相談しながら作業をする必要があり、事業者と行政の双方に多くの手間が発生していたという。

このため、自動運転車両の性能・機能の説明内容や安全性評価方法を明確化する。特定自動運行の許可については、自動運転車の安全確保に関するガイドラインや特定自動運行許可に係る申請書の記載要領を作成し、記載事項を整理するとともに都道府県公安委員会の審査の着眼点を明確化する。

また、2回目の審査であり記載内容が重複する事項は、記載を不要化する。これにより、事業者の申請書類作成に係る作業を統一的・簡易的にし、申請書作成に要する負担軽減を図る。

過去の審査事例の公表・共有などにより審査を円滑化

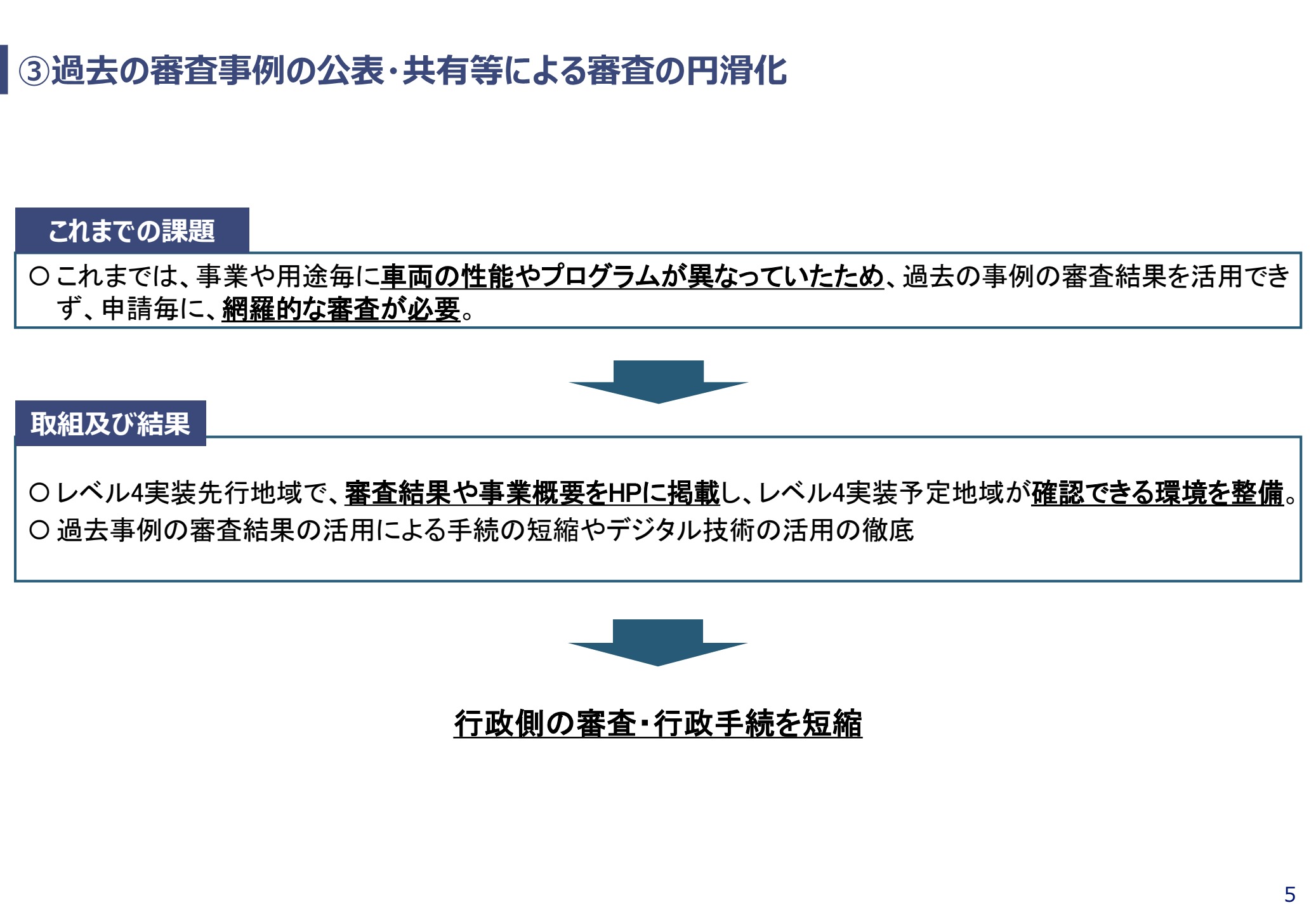

これまでは、事業や用途ごとに車両の性能やプログラムが異なっていたため、過去の事例の審査結果を活用することができず、申請ごとに網羅的な審査が必要だったという。

このため、レベル4実装先行地域で審査結果や事業概要をホームページに掲載し、レベル4実装予定地域が確認できる環境を整備する。過去事例の審査結果の活用により、手続短縮化やデジタル技術の活用の徹底を図っていく方針のようだ。

自動運転の審査に必要な手続の透明性・公平性を確保するための取組

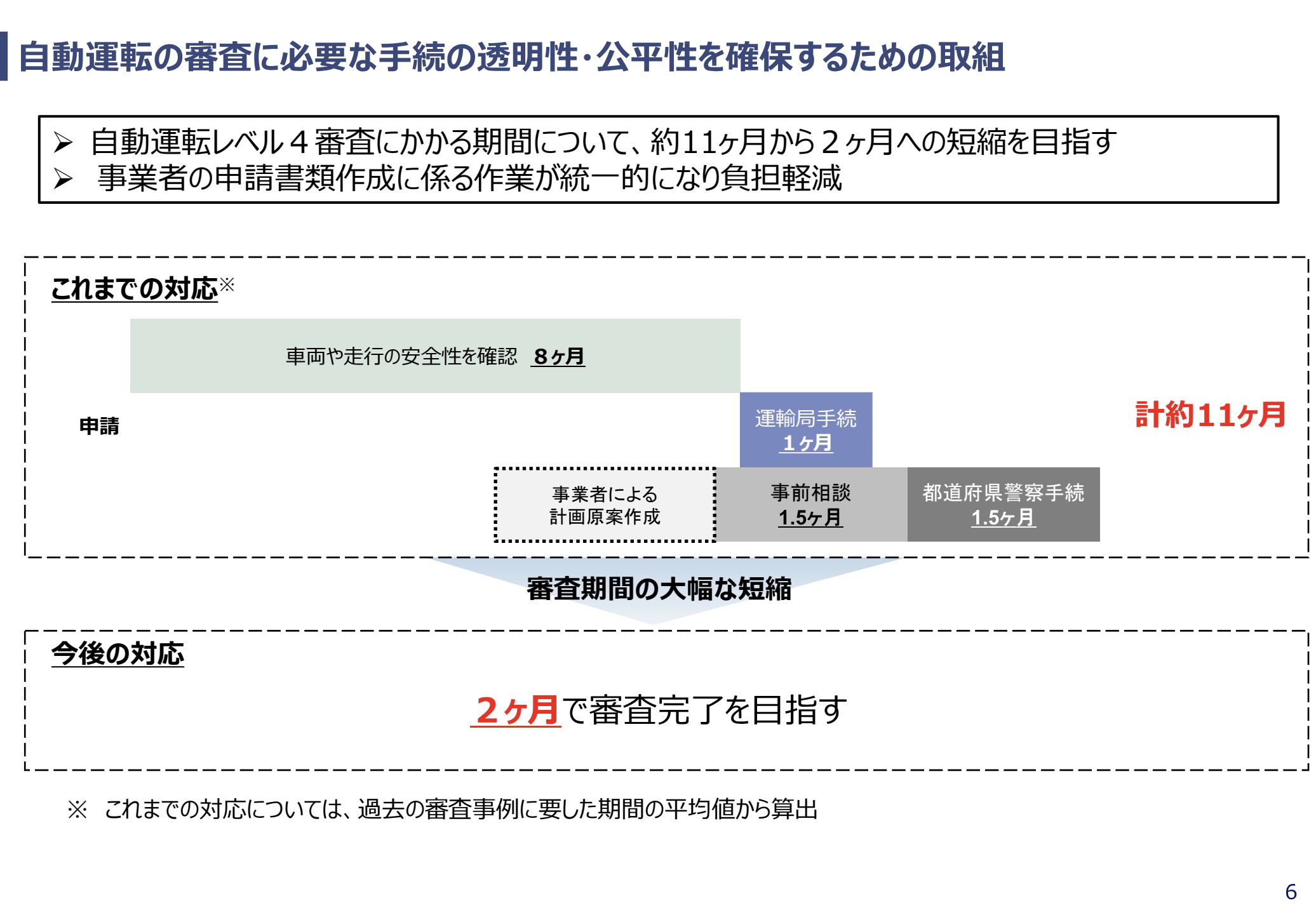

これらの取り組みにより、レベル4審査にかかる期間を従来の約11カ月から2カ月へ短縮する。

これまでは、車両や走行の安全性を確認するのに8カ月、運輸手続きに1カ月、都道府県警察手続きに1.5カ月を要していたほか、並行して事業者による計画原案の作成や事前相談が行われていたという。

これらの数字は過去の審査事例に要した期間の平均値から算出したものというが、平均11カ月には驚きを隠せないところだ。11カ月、つまり約1年が経過すれば、自動運転分野では技術も情勢も変わってくる。申請中の自動運転システムが、認可を受けるころには次のバージョンに……というのも普通に起こり得る。

国・行政だけの問題ではないにしろ、とにかくこうした手続きが短縮されるのは望ましいことだ。

■自動運転サービスに必要な許認可

自動運行装置の認可と特定自動運行の許可が必要

自動運転サービスを実装するには、道路運送車両法上の自動運行装置の認可と、道路交通法上の特定自動運行の許可が必要となる。

自動運行装置は、道路運送車両の保安基準第48条や細目で定義されており、国土交通省が付する走行環境条件で使用する場合において、運転者の操作に係る認知や予測、判断、操作に係る能力のすべてを代替する機能を有するものとされている。

走行環境条件としては、条件外で作動しないことや、作動中においては道路交通法の運転操作に係る交通ルールを遵守すること、正常に作動しないおそれがある状態となった際に車両を停止させることができること、急激な天候の悪化やシステム損傷などの際もリスク最小化制御が作動し車両が安全に停止するものであることなどが求められる。

自動運転が可能となる各種条件=ODD(運行設計領域)に関しては、開発者や事業者が個別に設定する。例えば、国内初となるレベル4自動運行装置の認可を受けた「ZEN drive Pilot Level 4」は、走行する区間は「福井県吉田郡永平寺参ろーど」「町道永平寺参ろーどの南側一部区間」で、道路環境は「電磁誘導線とRFIDによる走行経路」となっている。

自動運行装置による運行速度は時速12キロ以下であることで、自車が電磁誘導線上にあって車両が検知可能な磁気が存在することなども条件としている。

このほか、気象状況として周辺の歩行者などを検知できない強い雨や降雪による悪天候、濃霧、夜間などでないことや、交通状況として緊急自動車が走路に存在しないことなども挙げられている。

ティアフォーもレベル4認可手続きに苦戦?

自ら条件を設定するODDはともかく、開発者サイドにおいては満たすべき保安基準があいまいに感じられるようだ。

GLP ALFALINK相模原で開発・運用していた自動運転システム「AIパイロット」でレベル4自動運行装置の認可を受けたティアフォーは、レベル4認可の際のプロセスなどを自社ブログで紹介している。

▼国内初!公道でのレベル4認可取得・1チームで達成した軌跡に迫る|TIER IV Careers

https://careers.tier4.jp/our-people/l4-certification-jp

同社は、レベル4認可の指標がなくプロセスが開示されていない状態で扉をたたきに行ったという。保安基準のあいまいさについても言及しており、例えば「他者の進路を妨げない」とあった場合、これには「飛び出し歩行者まで対応する」なども含まれるが、では「飛び出し歩行者の速度は何キロまで考えるのか」や「他者の進路妨害はどこまでが進路妨害にあたるのか?」といった基準がない中で提案していたという。

また、有識者会議が進む中、新たなに必要とされる要素などが出てくるため、微修正で済まないものも多く、対応するのが大変だったとしている。

レベル4認可の手続き関連では、国土交通省が事前審査するものの担当者が技術者ではないため判断が難しく、大学の先生など有識者を集めて審査を行ったという。

そこで自動運転車両の設計・仕様や評価計画が問題なしとされれば審議完了となり、その後は評価を実施し、運輸局に書類を提出して認可完了になるという。

審査時に提出した評価計画をもとに評価を行う際は第三者評価機関の立ち会いなどが必要となり、同社の場合はJARI(日本自動車研究所)が担当したとしている。

特定自動運行許可は今のところ1カ所

自動運転サービス、いわゆる特定自動運行の実施においては都道府県公安委員会の許可が必要で、許可を受けようとする者は、遠隔監視装置を設置して遠隔監視を行う者の配置、特定自動運行主任者などに対する教育などの実施方法を盛り込んだ特定自動運行計画を都道府県公安委員会に提出する。

都道府県公安委員会は、許可を行う際は特定自動運行の経路を区域に含む市町村長などから意見を聴取する。

許可基準としては、車両が特定自動運転を行う能力を有することをはじめ、その運行がODDを満たして行われること、特定自動運行実施者らが実施しなければならない道路交通法上の義務を円滑かつ確実に実施することが見込まれること、他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること、人または物の運送を目的とするものであり、地域住民の利便や福祉の向上に資すると認められるものであること――などが定められている。

2024年5月時点において、レベル4自動運行装置の認可はZEN drive Pilot Level 4(福井県永平寺町)とティアフォーのAIパイロット(GLP ALFALINK相模原構内)、BOLDLYのNAVYA 製ARMA(羽田イノベーションシティ内)、JR東日本の自動運転バス(気仙沼線 BRT の柳津駅~陸前横山駅間)となっている。

特定自動運行の許可については、永平寺町のZEN drive Pilot Level 4のみにとどまっている。

現在水面下で申請中の案件がどのような状況となっているかは不明だが、これがレベル4解禁からの1年間の実績だ。

2025年度をめどに50カ所程度で自動運転サービスを実現するという制服目標を達成するには、ギアを2~3段階上げなければならない。その意味でも、今回の審査手続きの改善は非常に重要と言えるだろう。

【参考】ZEN driveについては「自動運転レベル4、国内初認可!運転者を必要とせず」も参照。

【参考】ティアフォーとBOLDLYのレベル4については「自動運転レベル4、関東初認可は「決められたルート」型」も参照。

【参考】JR東日本のレベル4については「自動運転、次は東北で「なんちゃってレベル4」認可 汎用性に課題感」も参照。

自動運転、次は東北で「なんちゃってレベル4」認可 汎用性に課題感 | 自動運転ラボ https://t.co/IRPflxnurJ @jidountenlab

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) March 28, 2024

■【まとめ】一元的に情報を網羅・整理したサイト構築を

政府目標の実現は置いておいても、今回の審査手続きの改善は必須なものと言える。慎重路線が基軸の日本において、自動運転分野はとりわけスピード感のある法改正が進められてきた。それゆえ、実務上の課題が後から噴出してくるのだ。手続き面をどこまでワンストップ化することができるかが今後問われることになりそうだ。

自動運転関連の情報公開・共有面でもまだまだ課題は多い。道路運送車両法上は国交省、サービス面は主に経産省、道路交通法上は警察庁とまたがっているため、情報が中途半端に分散している印象が強い。

RoAD to the L4のサイトなどで各地の取り組みなどがまとめられているが、国の事業絡みの取り組みに限定されるなど、網羅的なものとはなっておらず、またレベル4システムの認可やサービス許可など最新の情報を取りまとめたサイトもない。

できれば、一元的に情報を網羅・整理したサイトを作り、自動運転社会実現に向けた機運を高めてほしいところだ。

※自動運転ラボの資料解説記事は「タグ:資料解説|自動運転ラボ」でまとめて発信しています。

【参考】関連記事としては「自動運転、日本政府の実現目標は?(2024年最新版) セグメント別解説」も参照。