警察庁所管の自動運転の拡大に向けた調査検討委員会で、国内外の自動車メーカーらを対象に実施したヒアリング結果が発表された。自動運転サービスに関する調査で、サービスの運用方法や運用上の課題などを聞き取った。

事業者からは、道路交通法に定められた「歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」ことの定義があいまいでAIによる判断が難しい点などが指摘されたようだ。

自動運転サービスの普及に向け、どのような課題が浮き彫りとなったのか。また、どのような対応が検討されているのか。ヒアリング調査の中身に迫る。

▼各種有識者会議等|警察庁

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/

▼書面ヒアリング結果概要

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/r6_4_03_shiryo1.pdf

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■ヒアリング調査の概要

自動車メーカーなど35主体が回答

ヒアリングは2024年10~12月にかけ、国内外の自動車メーカーや自動車部品メーカー、大学・研究機関、運送事業者、実証実験の実施主体計48主体を対象に実施し、35主体から回答を得た。

ヒアリング項目は、①レベル4のADS(自動運転システム)又はADSを利用したサービス概要について②レベル4のADS又はADSを利用したサービスの走行環境や運行条件について③レベル4のADSを活用したサービスの運用方法について④レベル4のADSにおける運用上の課題について――の4項目に渡る。

この記事では、④にスポットを当てて要点を紹介していく。

■レベル4のADSにおける運用上の課題について

道交法の解釈が不明瞭?

日本自動車工業会が抽出した自動運転車の運用上課題となり得る9つの場面について、具体的にどのような課題が考えられるかヒアリングを実施した。

課題となり得る場面は以下だ。

- ①歩行者横断

- ②二輪車すり抜け

- ③緊急車両

- ④標識

- ⑤人による誘導

- ⑥周囲の違反行為

- ⑦速度

- ⑧車線

- ⑨乗降

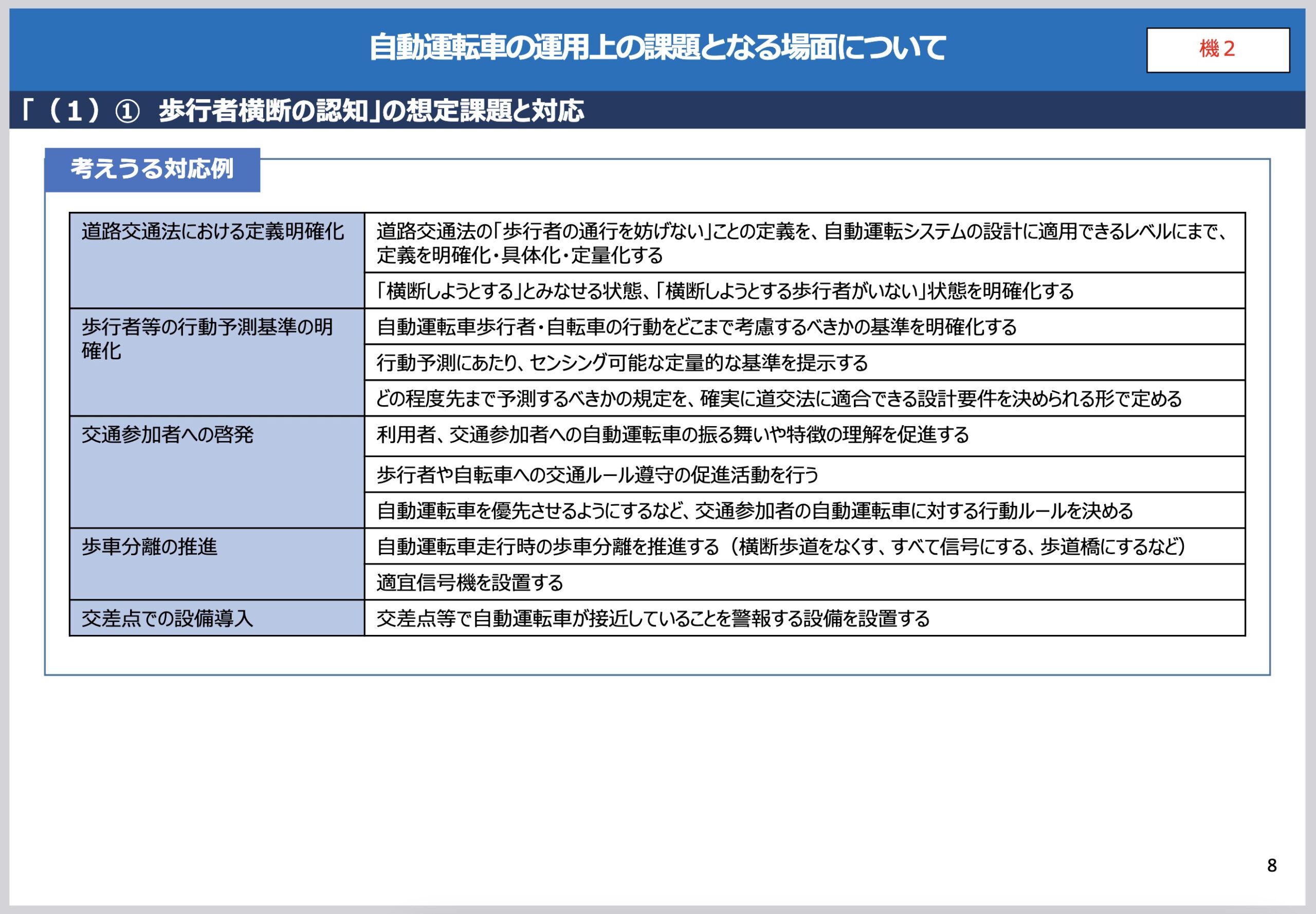

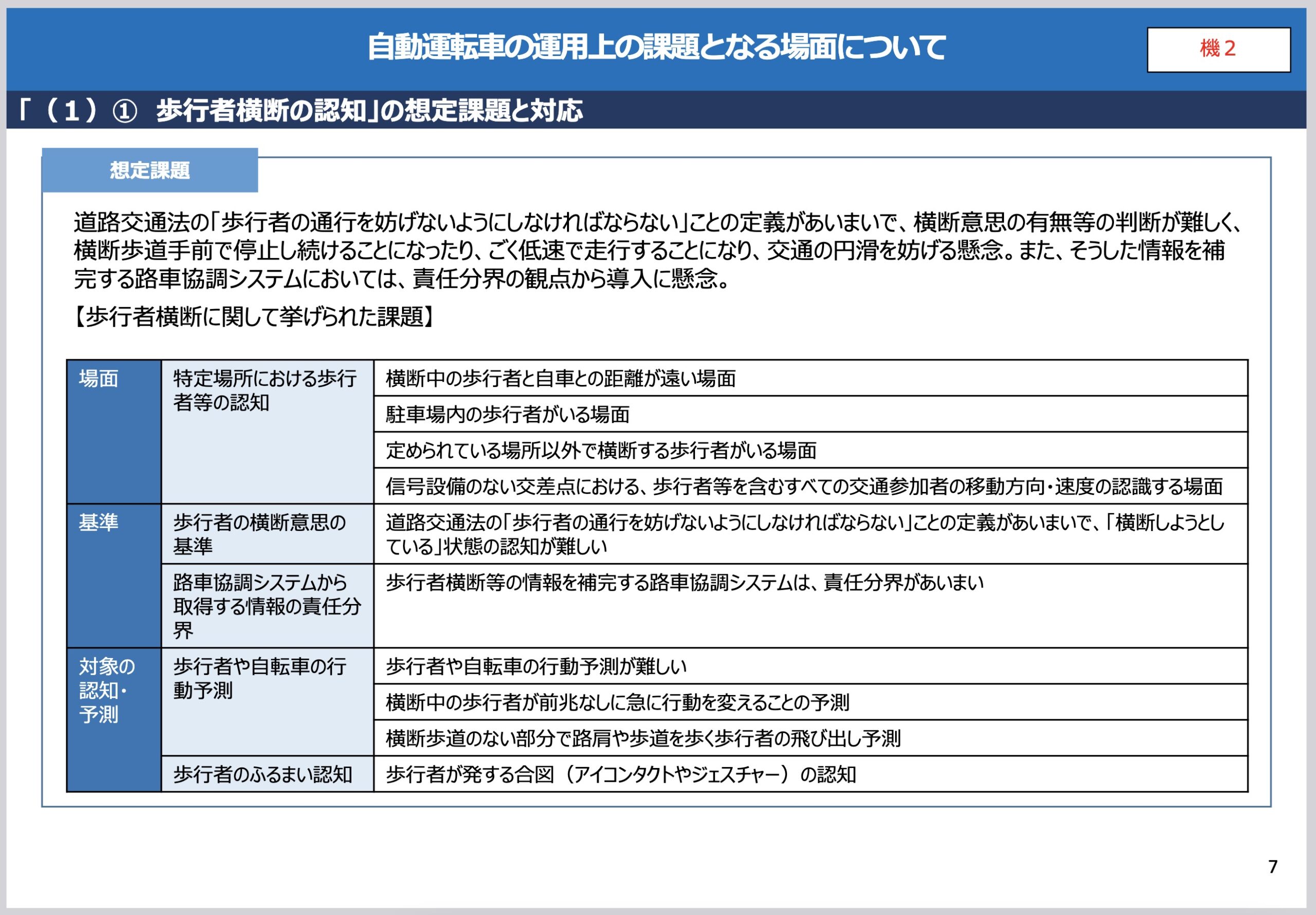

①歩行者横断では、歩行者や自転車が「横断しようとする」状態にあるか否かの識別と、「横断している」歩行者や自転車への対応が挙げられた。

道路交通法第38条には、「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」――と定められている。

この条文に対し、事業者サイドからは「『歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない』ことの定義があいまいで、『横断しようとする』状態の認知が難しい」といった声が上がっているようだ。

例えば、横断歩道手前で立ち止まり、スマートフォンをじっといじっている歩行者がいる場合どうすべきなのか。歩行者が立ち止まり、クルマに「先に行って」とジェスチャーした場合はどうなのか。

こうした事案を適切に判断できる自動運転車は少ない。そもそも、過去には道を譲られたドライバーが進行したところ警察に違反切符を切られたが、後に弁護士の反論によって撤回された事例などもある。

警察内でも対応・解釈を明確化し統制し切れていなかった印象が強い。赤信号停車中におけるスマートフォン操作なども同様だ。

道交法の定義を明確化していく案も

資料では、考え得る対応例として「道路交通法における定義明確化」を挙げている。「歩行者の通行を妨げない」や「横断しようとする」とみなせる状態など、法の中身を自動運転システムの設計に適用できるレベルにまで明確化・具体化・定量化するという。

これは一般ドライバー目線でも良策となる。道路交通法にはこれ以外にも、現場の警察官の判断が分かれるあいまいな表現が多々あるはずだ。SNS全盛のこの時代、一警察官が間違った対応をとれば即炎上する。これを契機にあいまいな部分を広く抽出して定義や解釈を明確化し、警察・ドライバーサイド双方がしっかりと共有することで交通安全意識を高めていくことにつなげられる。

歩行者の行動をどこまで把握・考慮すべきか

①ではこのほか、駐車場の歩行者を認識する場面や、定められた場所以外での横断がある場面、信号設備がない交差点で交通参加者の把握が求められる場面なども課題に挙げられている。

どこまで歩行者や自転車などの行動を自動運転システムが考慮するべきか基準を明確化する対応が検討されているようだ。行動予測を行うにあたり、センシング可能な定量的な基準の提示や、どの程度先まで予測すべきかといった規定を、確実に道交法に適合できる設計要件を決められる形で定める案が出されている。

その他の対応策としては、歩車分離の推進や歩行者などを検知する設備の導入などが検討されている。

二輪車すり抜けや緊急車両への対応にも課題

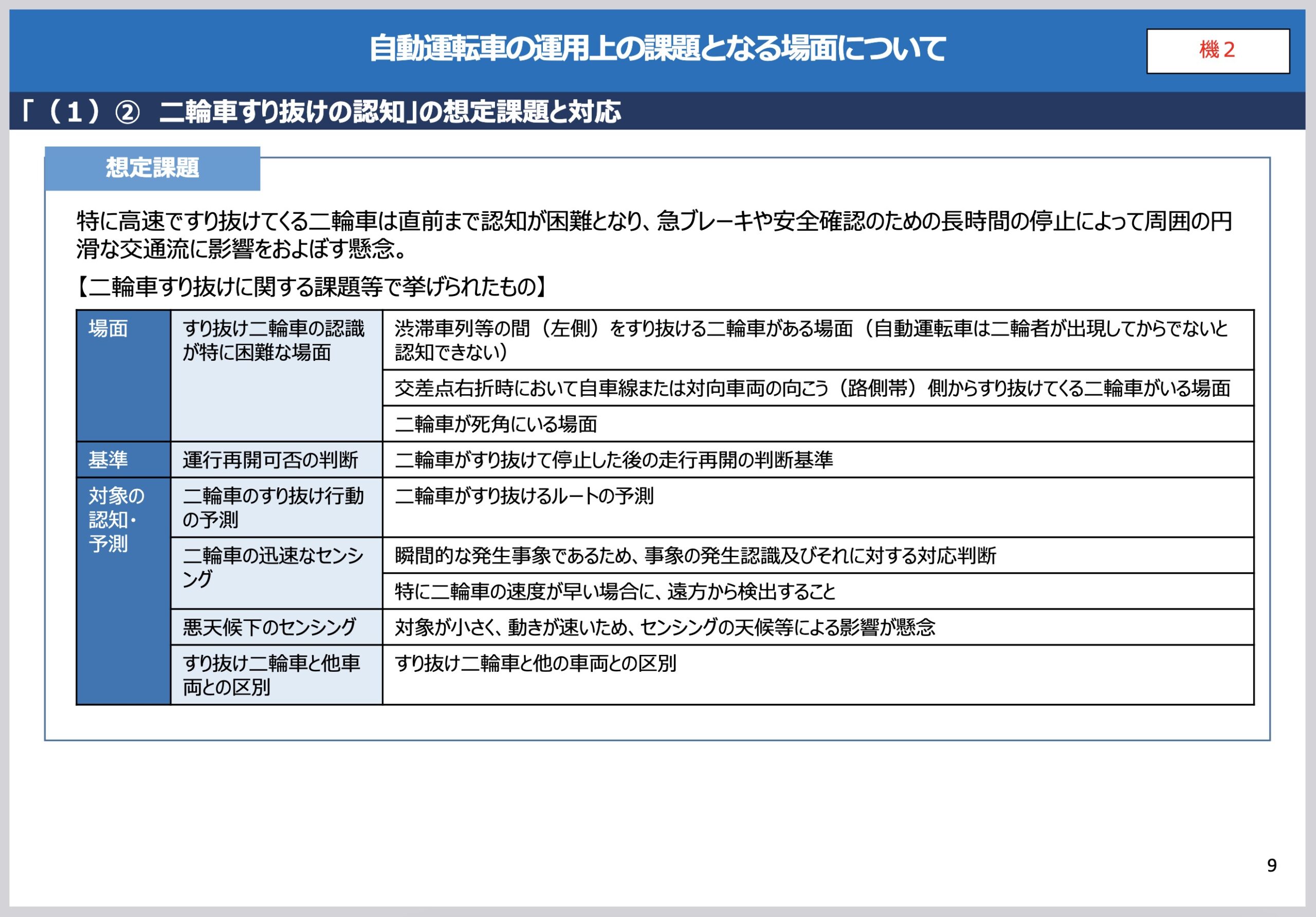

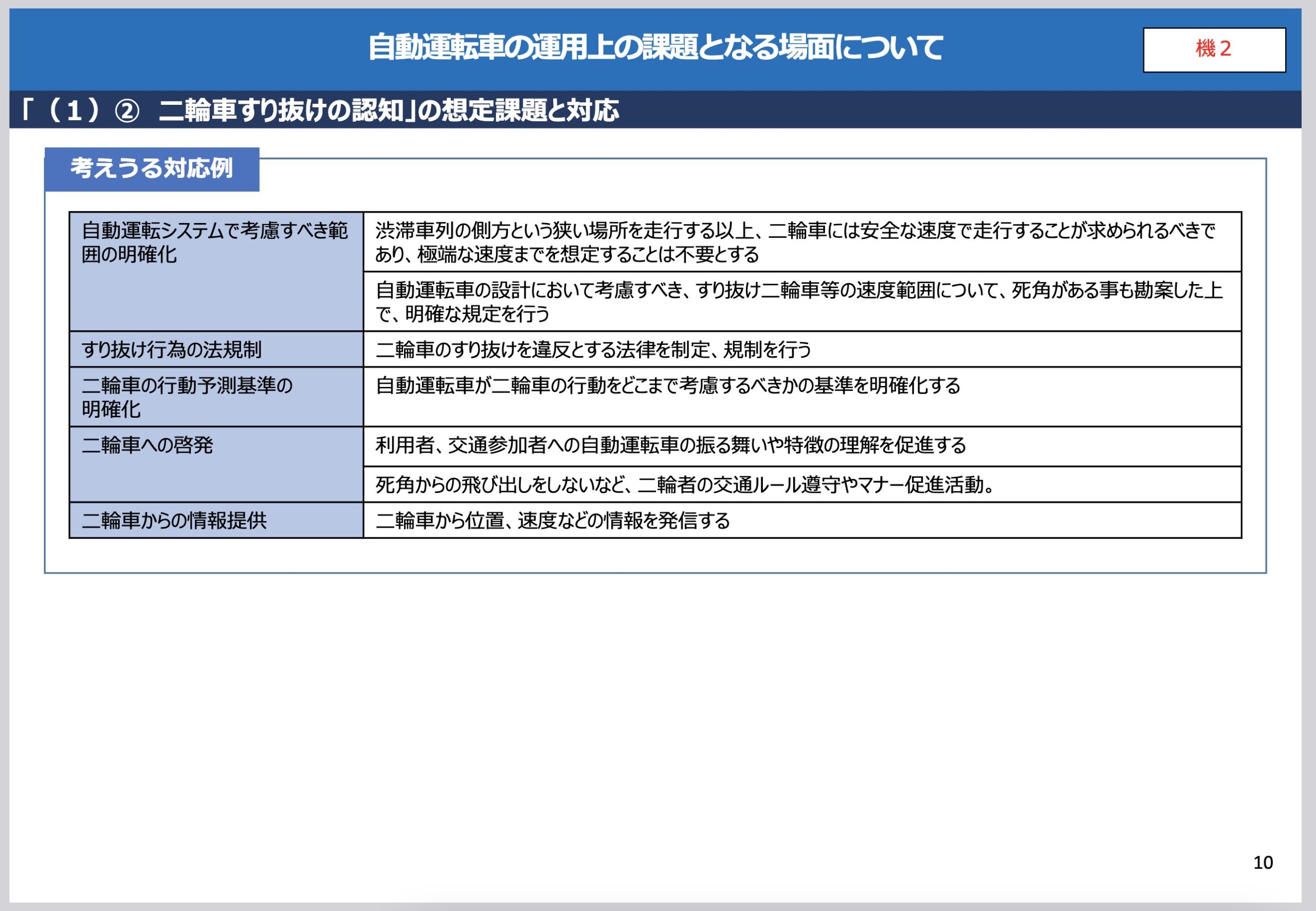

②二輪車すり抜けも厄介だ。渋滞車列などの間(左側)をすり抜ける二輪車がある場面が想定されているようだが、中には右左構わずすり抜けてくる二輪車もいる。

対応策としては、自動運転車の設計において考慮すべきすり抜け二輪車等の速度範囲について、死角がある事も勘案した上で明確な規定を行う案や、すり抜けを違反とする法律制定・規制を行う案などが出されている。

渋滞車列の側方という狭い場所を走行する以上、二輪車には安全な速度で走行することが求められるべきであり、極端な速度までを想定することは不要とする意見も出されている。

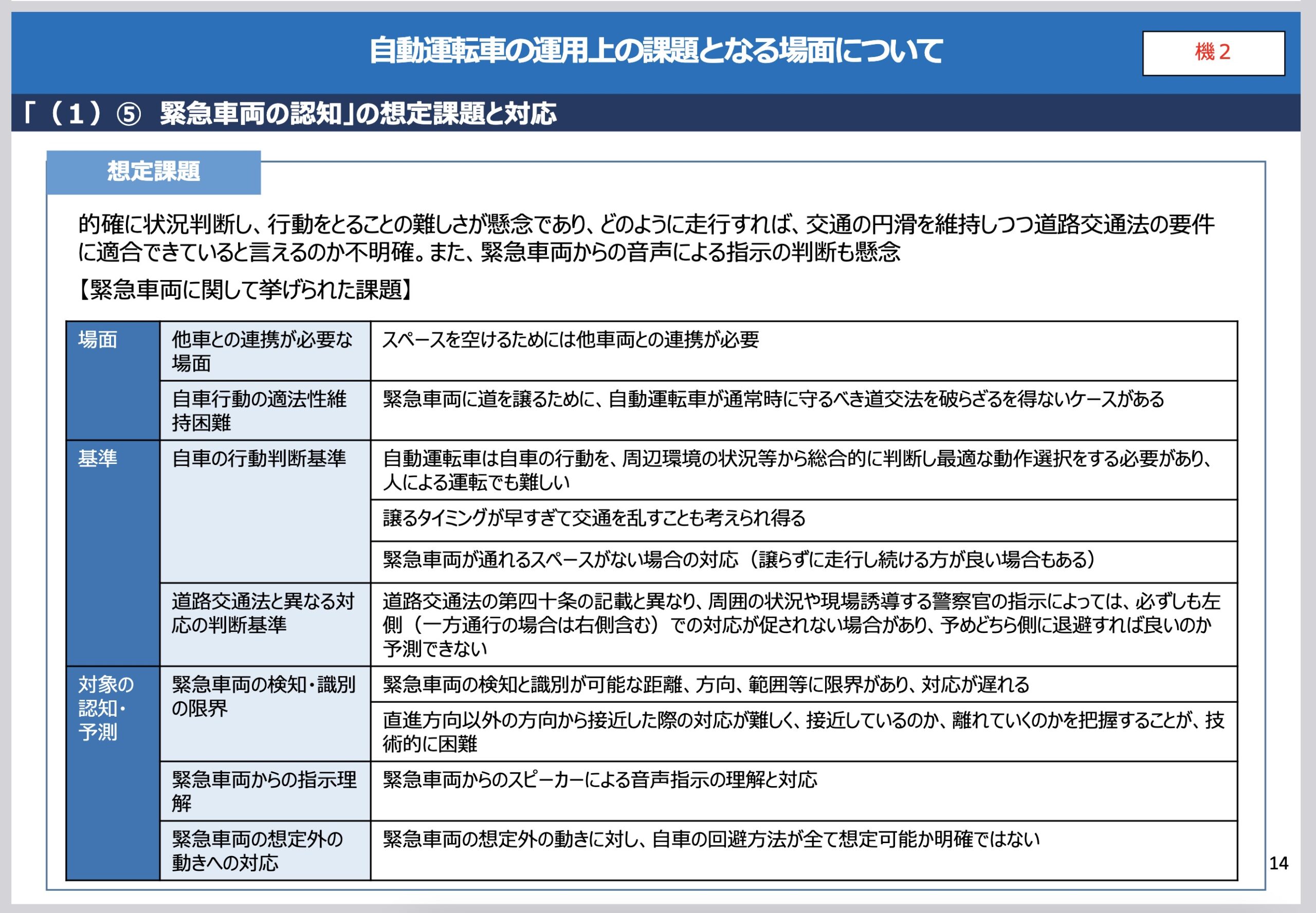

③緊急車両に対しては、的確に状況を判断し、行動をとることの難しさに懸念がもたれている。どのように走行すれば円滑な交通を維持しつつ道路交通法の要件に適合すると言えるのか不明確で、緊急車両からの音声による指示の判断も懸念されるという。

緊急車両に道を譲るためスペースを空けるには他車両との連携が必要で、場合によっては通常時に守るべき道交法を破らざるを得ないケースもあるという。譲るタイミングが早過ぎて交通を乱すことも考えられる。

通常は左側に避けるが、道路状況によっては右側に避けて緊急車両が通ることができるスペースを空けることもある。こういった状況を自動運転車が判断できるか――と言えば、現状難しいのかもしれない。

緊急車両の検知と識別が可能な距離や方向、範囲などに限界があり、対応が遅れるケースや、緊急車両からのスピーカーによる音声指示の理解と対応などにも課題が残る。

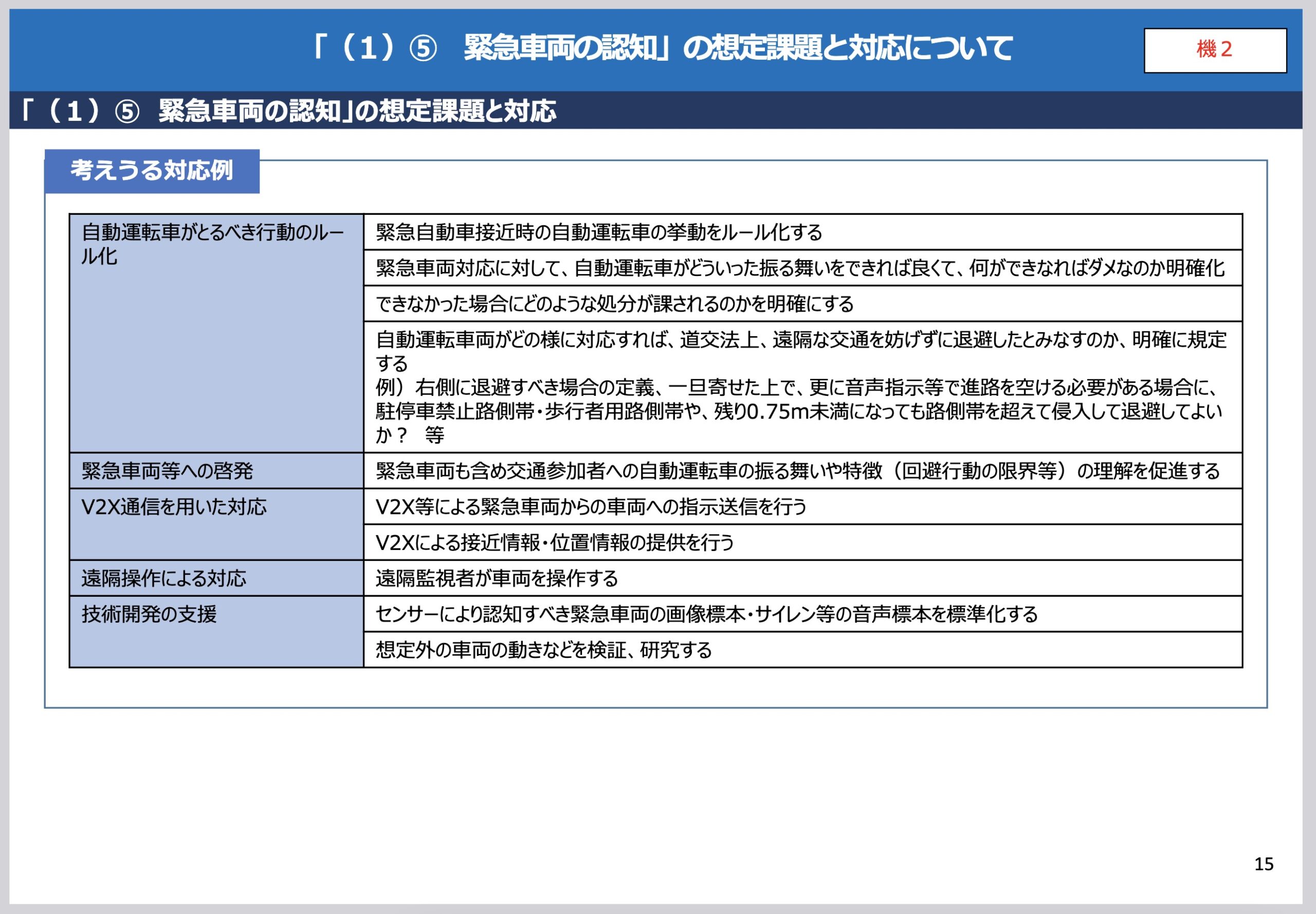

対応策としては、緊急車両接近時の自動運転車の挙動のルール化や、道交法上円滑な交通を妨げずに退避したとみなす対応の明確化、V2Xなどによる緊急車両から車両への指示送信、センサーにより認知すべき緊急車両の画像標本・サイレンなどの音声標本の標準化などが挙げられている。

遠隔監視者が車両を操作するという案も出ているが、これは一時しのぎの対策に過ぎず、未来につながっていかない。極力人間の介入なしで対応可能な策を進めてもらいたいところだ。

人間による誘導も標準化?

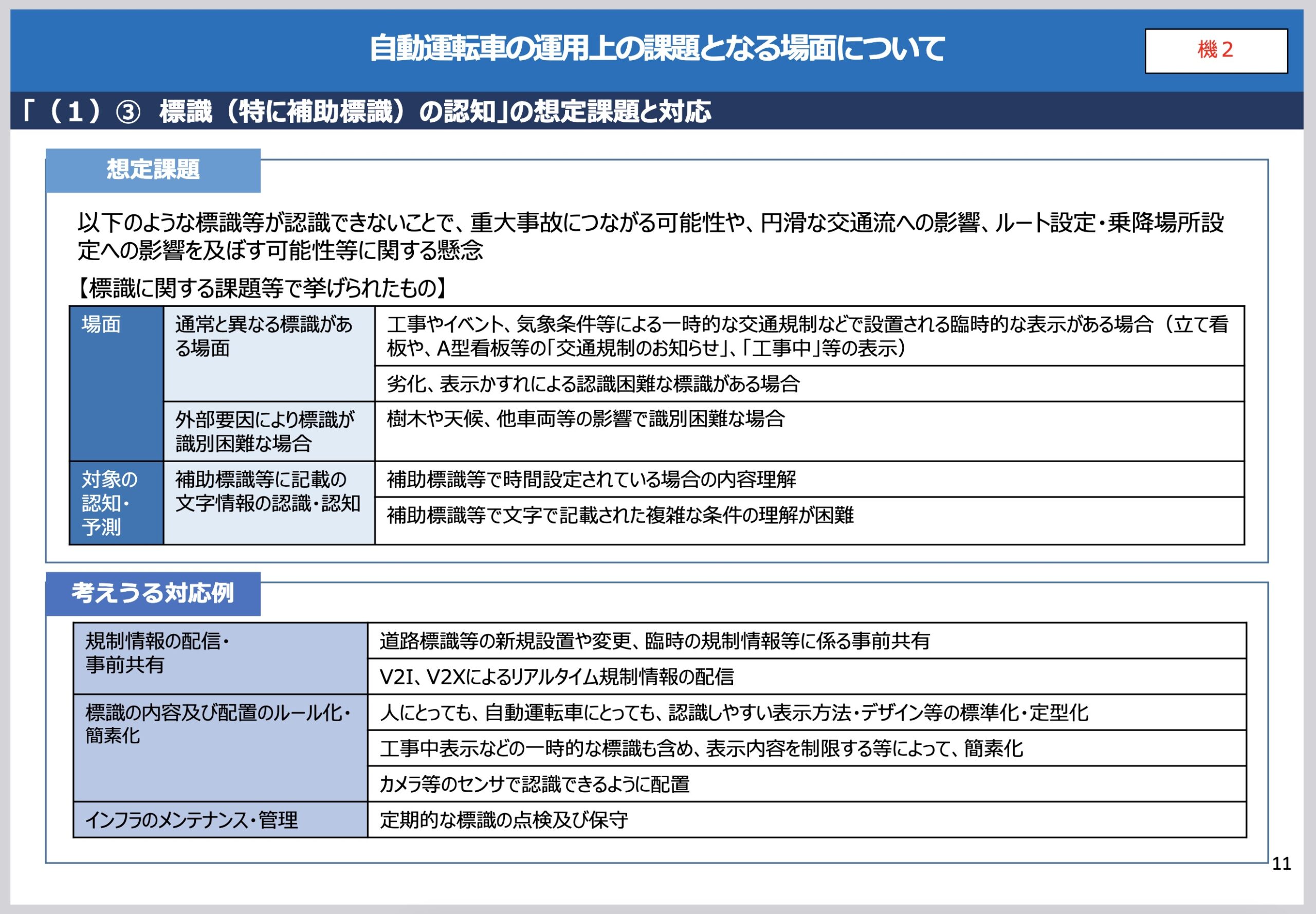

④標識に関しては、工事やイベントなど通常と異なる標識がある場面や、樹木や天候などの影響で標識が識別困難な場合、補助標識などに記載された文字情報の認識・認知などが課題に挙げられている。

対応策としては、道路標識などの新規設置や変更、臨時の規制情報などの事前共有、V2IやV2Xによるリアルタイム規制情報の配信、人もコンピュータも認識しやすい表示方法・デザインなどの標準化・定型化などが挙げられている。

自動運転システム開発者によっては補助標識の文字情報も認識・理解可能としている。将来に向け、こうした機能も標準的に求めるべきかどうかも検討の余地があるのかもしれない。

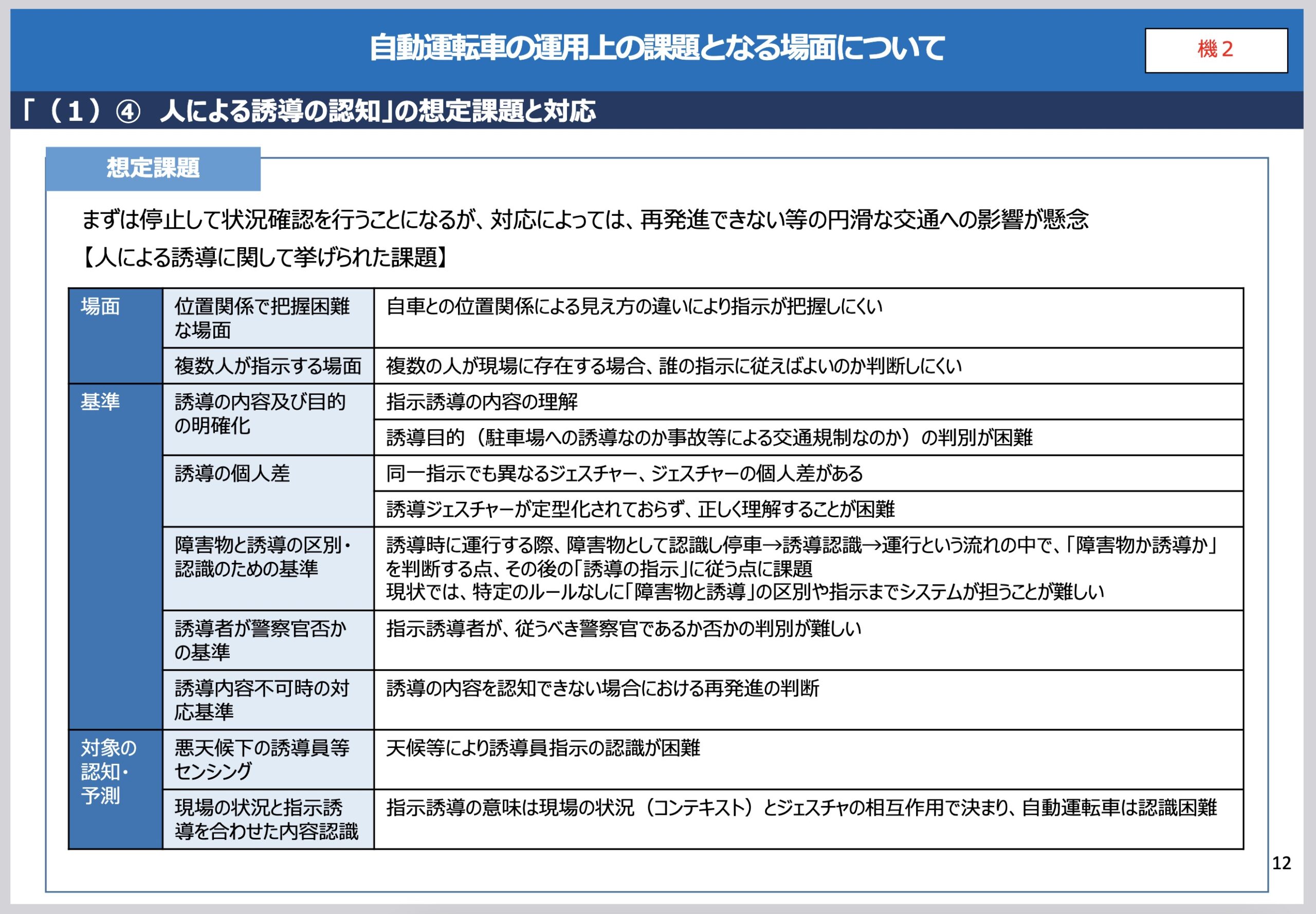

⑤人による誘導は、自動運転車が苦手とする認識事例の代表格だ。警察官や警備員などさまざまな服装の人が誘導棒をもったり腕を振り回したりして誘導するが、皆が皆同じジェスチャーとは限らない。また、まずあり得ないがただの通行人が同様の動きを行っている可能性もあり、その人の指示に従うべきかどうかも判断が難しい。

指示の内容も、現場の状況(コンテキスト)とジェスチャーの相互作用で決まるため、自動運転車が柔軟に判断できるかと問われればやはり難しい。

いったん停止して状況確認を行うことになるが、対応によっては再発進できないなど円滑な交通への影響が懸念されている。

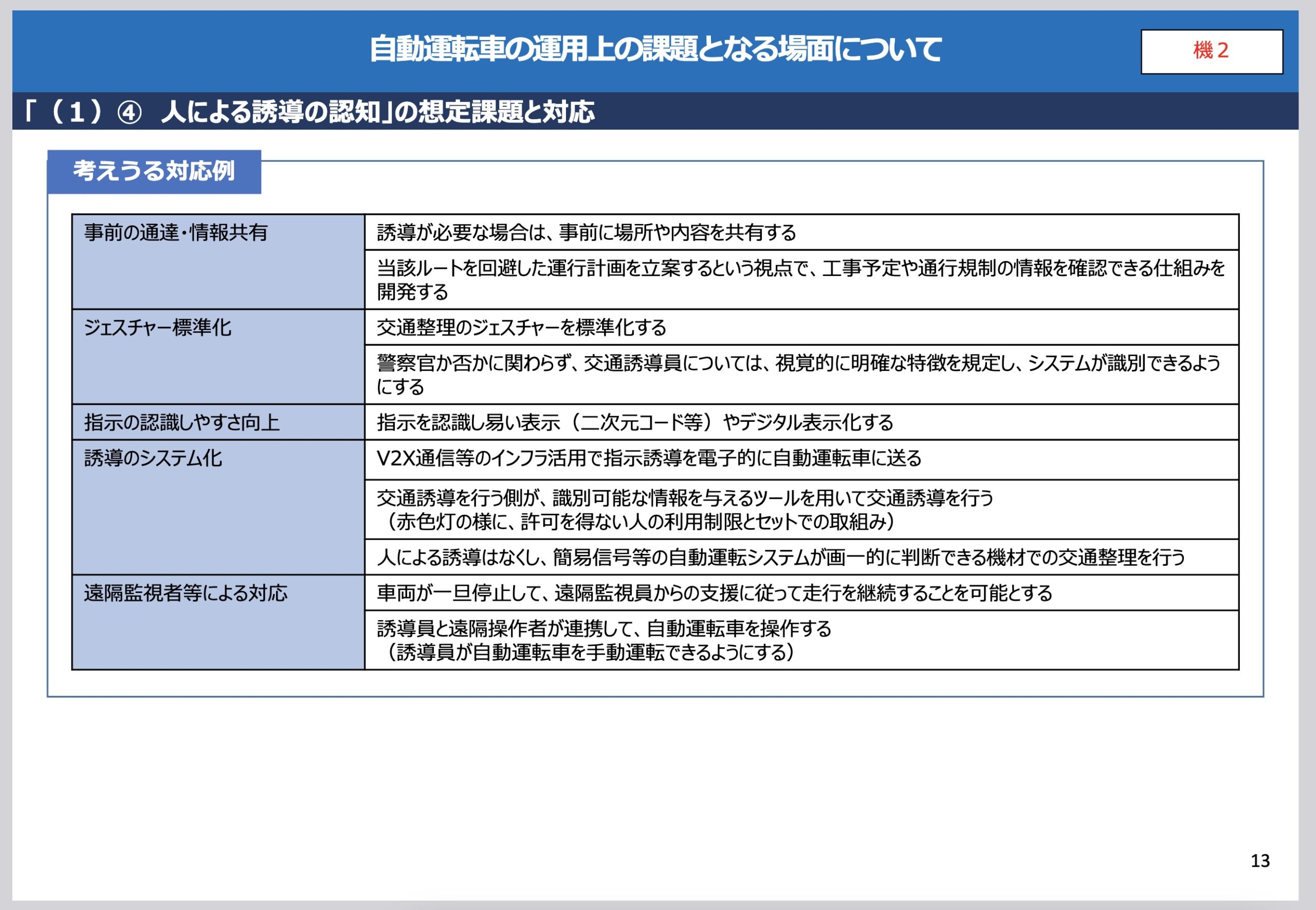

対応策としては、誘導が必要な場合に事前に場所や内容を共有することや、V2X通信などのインフラ活用で指示誘導を電子的に自動運転車に送る方法、交通整理のジェスチャーの標準化、二次元コードなど指示を認識し易い表示やデジタル表示化などが挙げられている。

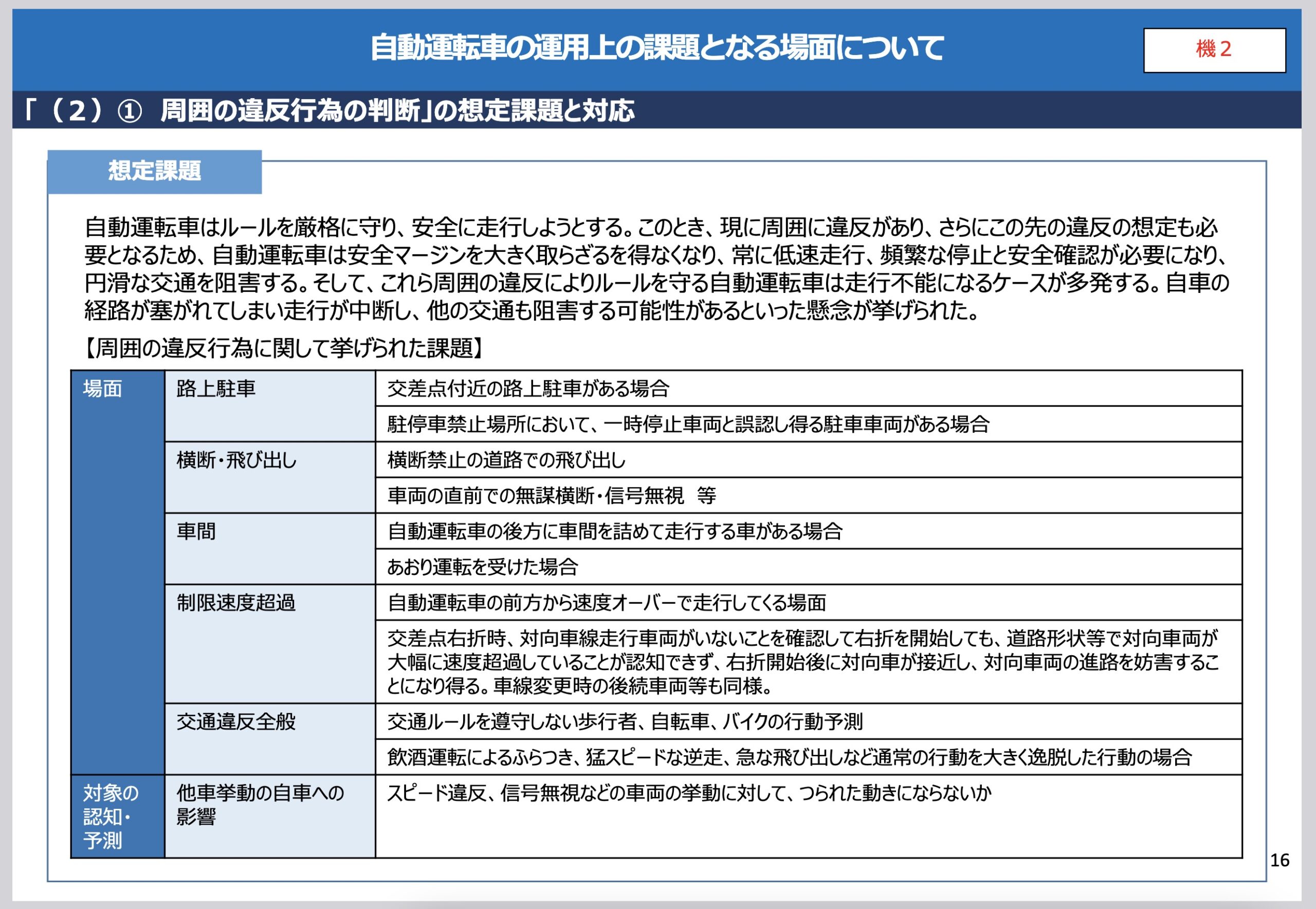

⑥周囲の違反行為については、路上駐車や飛び出し、車間距離不保持、あおり運転を受けた場合、逆走、制限速度超過など周囲に違反があった場合、自動運転車は安全マージンを大きく取らざるを得ず、常に低速走行で頻繁な停止と安全確認が必要になり、最悪走行不能になるケースが出てくる。自車の経路が塞がれて走行が中断し、その結果他の交通も阻害する可能性があるといった懸念も挙げられたようだ。

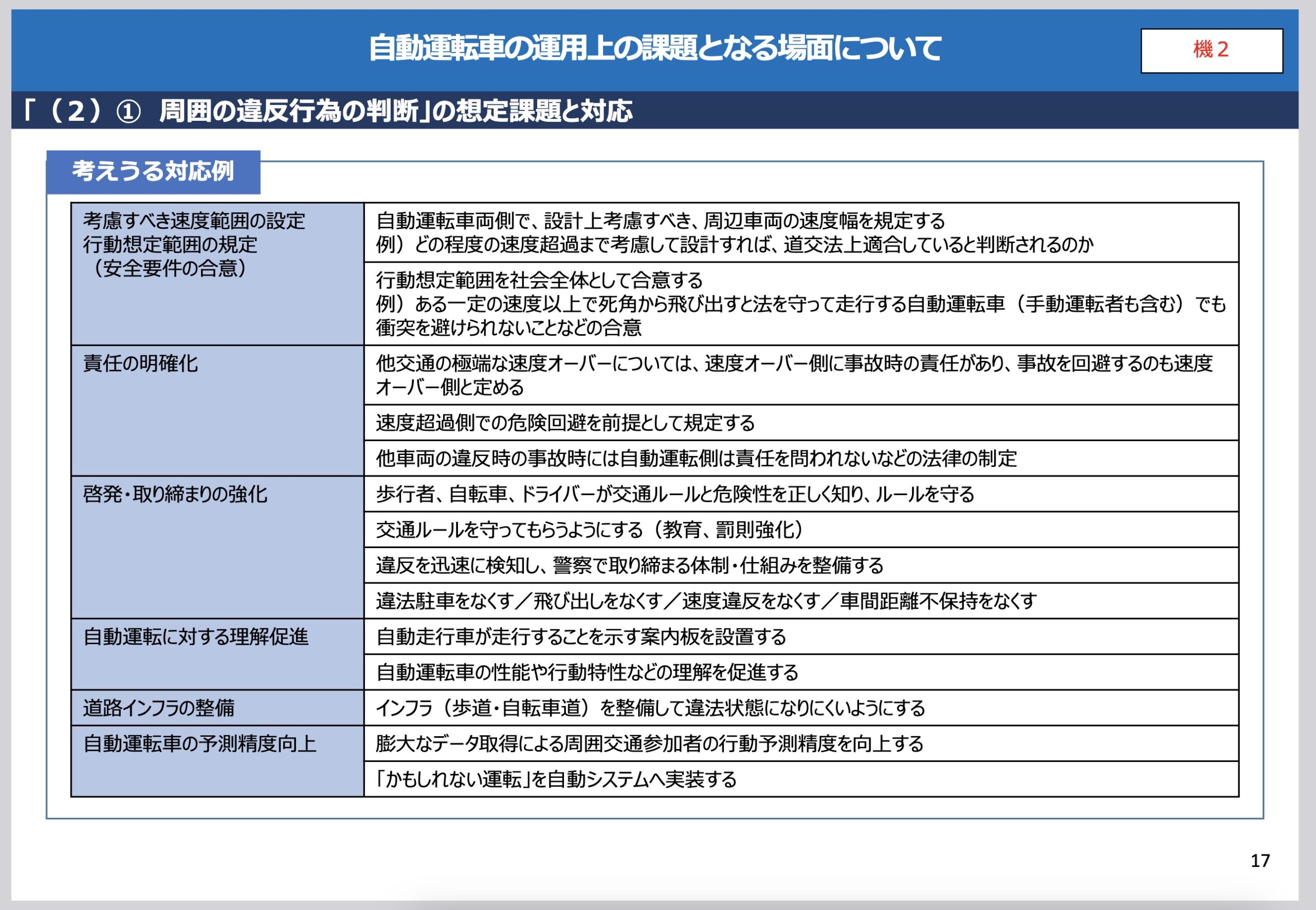

対応策には、自動運転車両側で設計上考慮すべき周辺車両の速度幅を規定することや、行動想定範囲を社会全体として合意すること、他車両の違反による事故時には自動運転側は責任を問われないなどの法律の制定、インフラ整備により違法状態を起こりにくくすることなどが挙げられている。

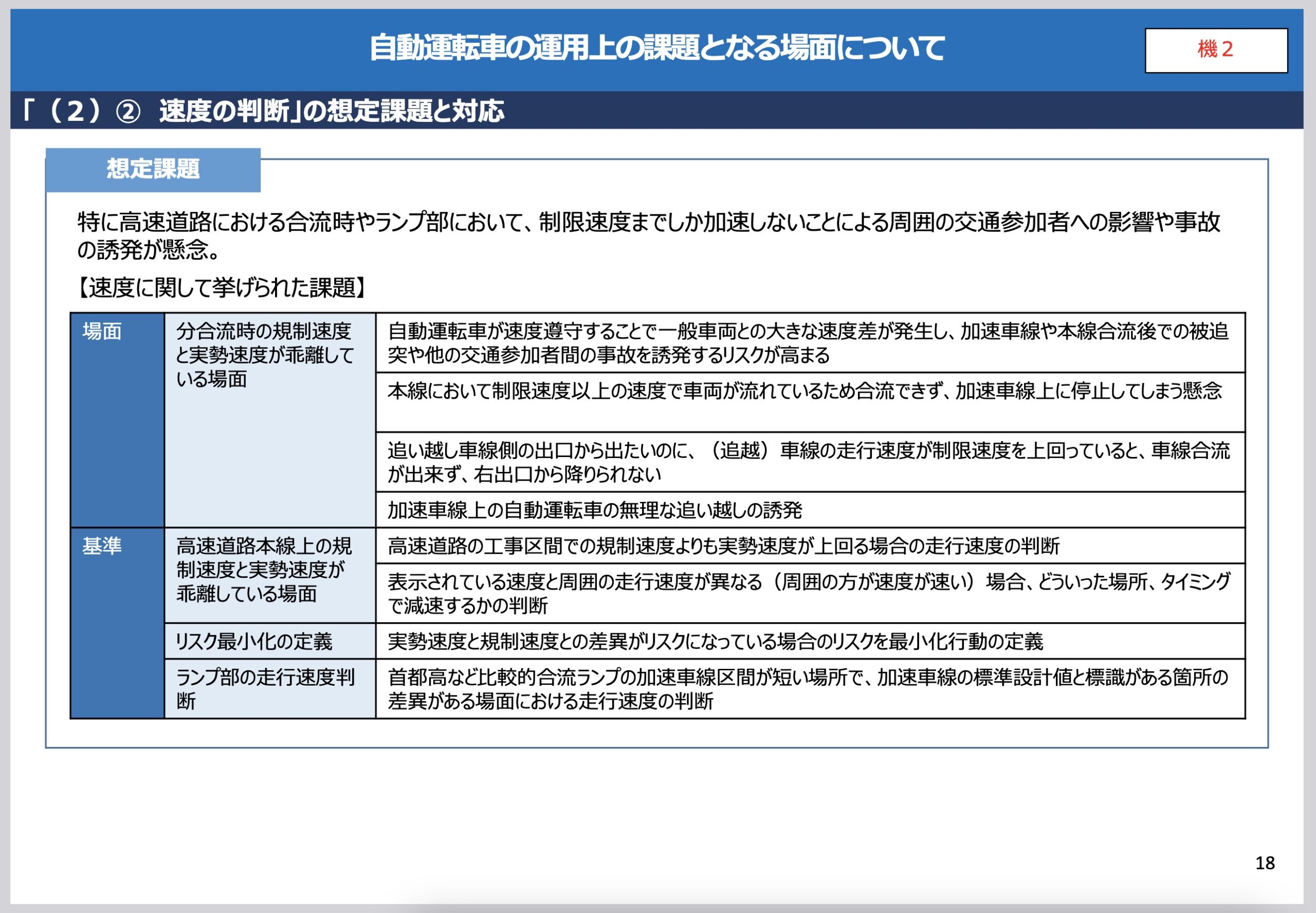

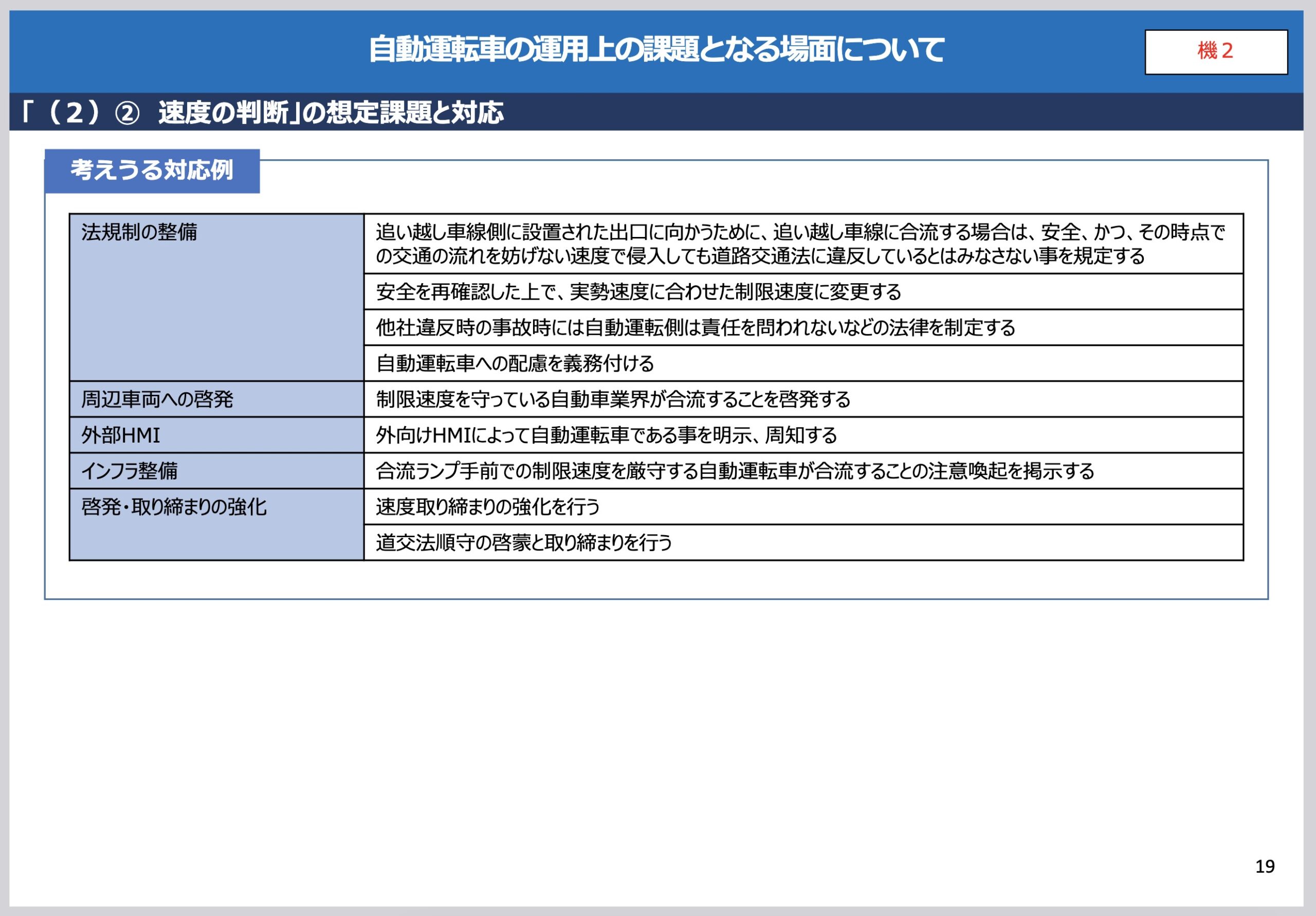

⑦速度については、高速道路における合流時やランプ部、また右側に出口がある際の車線変更において、制限速度までしか加速しないことによる周囲の交通参加者への影響や事故誘発が懸念されている。

制限速度を厳守する自動運転車は加速に余力がなく、対して走行車線や追い越し車線を走行している一般車両は制限速度を超えている場合が多い。速度差が大きくなればなるほど危険性は増すことになる。

対応策としては、安全を再確認した上で実勢速度に合わせた制限速度に変更するなどの法規制の整備や、外向けHMIによる自動運転車の明示、自動運転車が合流することの注意喚起、自動運転車への配慮義務付けなどが挙げられている。

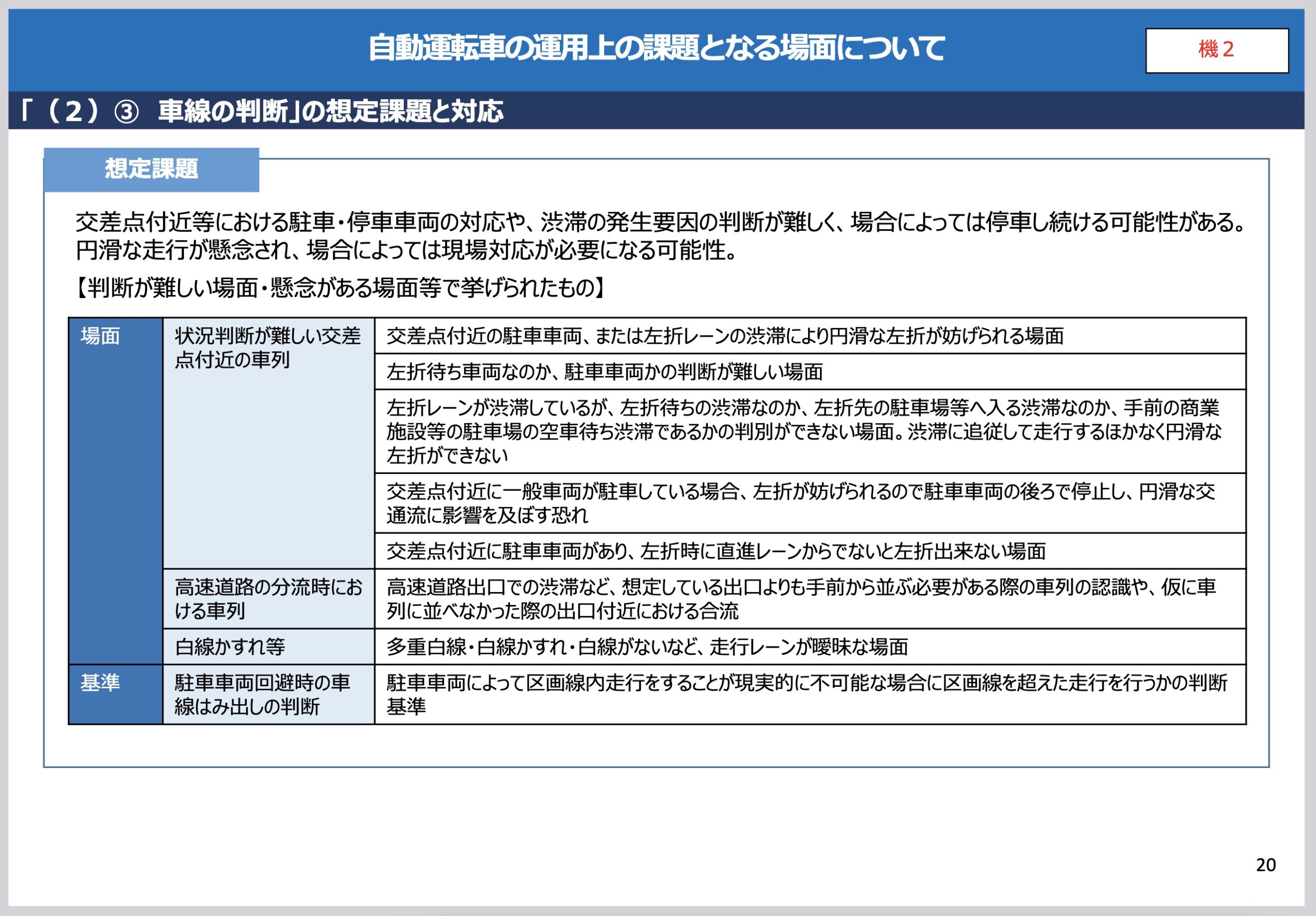

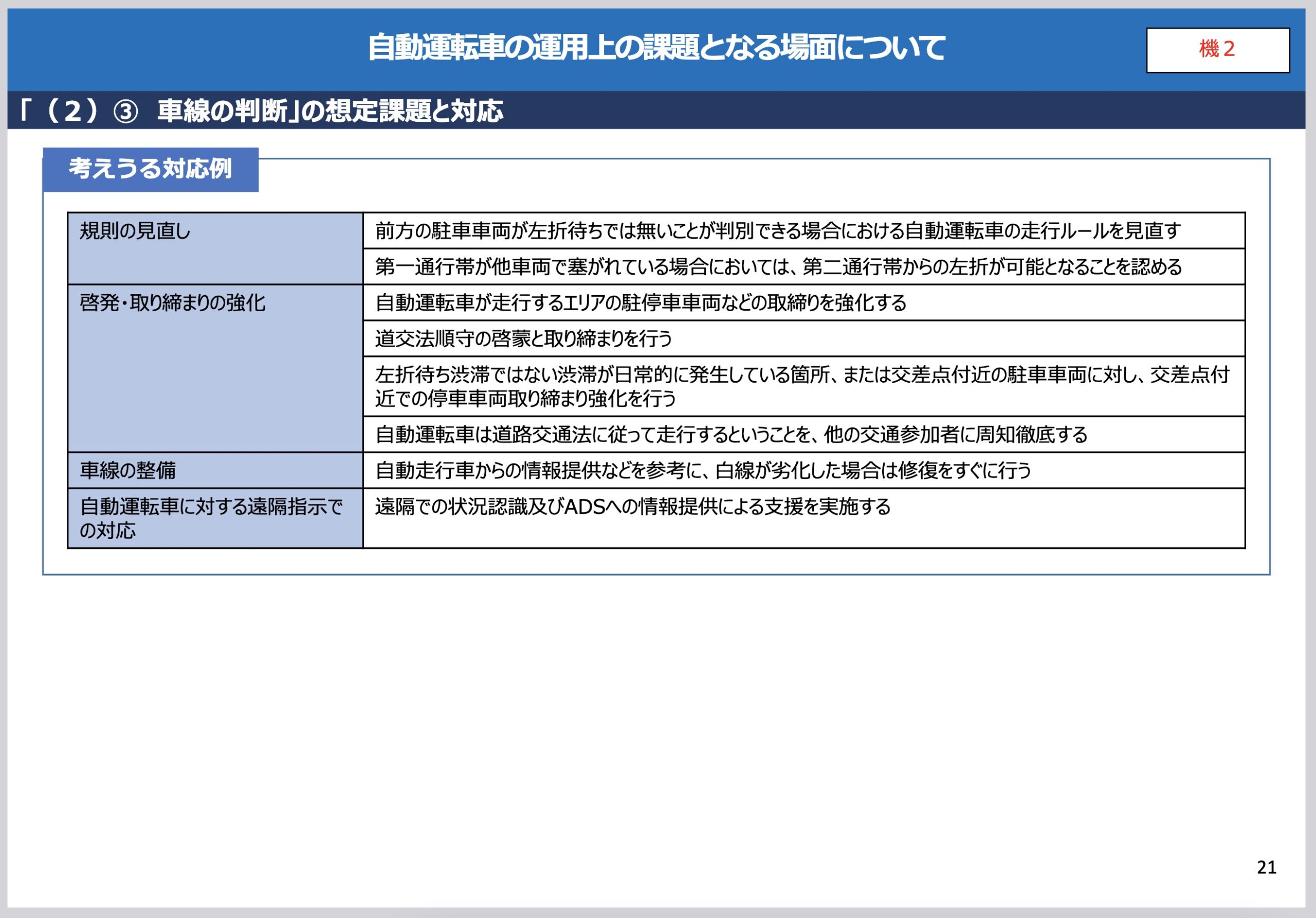

⑧車線については、交差点付近などにおける駐停車車両の対応や渋滞の発生要因の判断が難しく、場合によっては停車し続ける可能性があることなどが指摘された。

交差点付近の駐車車両や、左折レーンの渋滞により円滑な左折が妨げられる場面、左折待ち車両なのか駐車車両かの判断が難しい場面などが例に挙げられているほか、多重白線・白線かすれ・白線がないなど走行レーンが曖昧な場面や、駐車車両によって区画線内走行をすることが不可能な場合に区画線を超えた走行を行うかの判断基準なども挙げられている。

対応策としては、第一通行帯が他車両で塞がれている場合は第二通行帯からの左折を可能にすることや取締りの強化などが挙げられている。

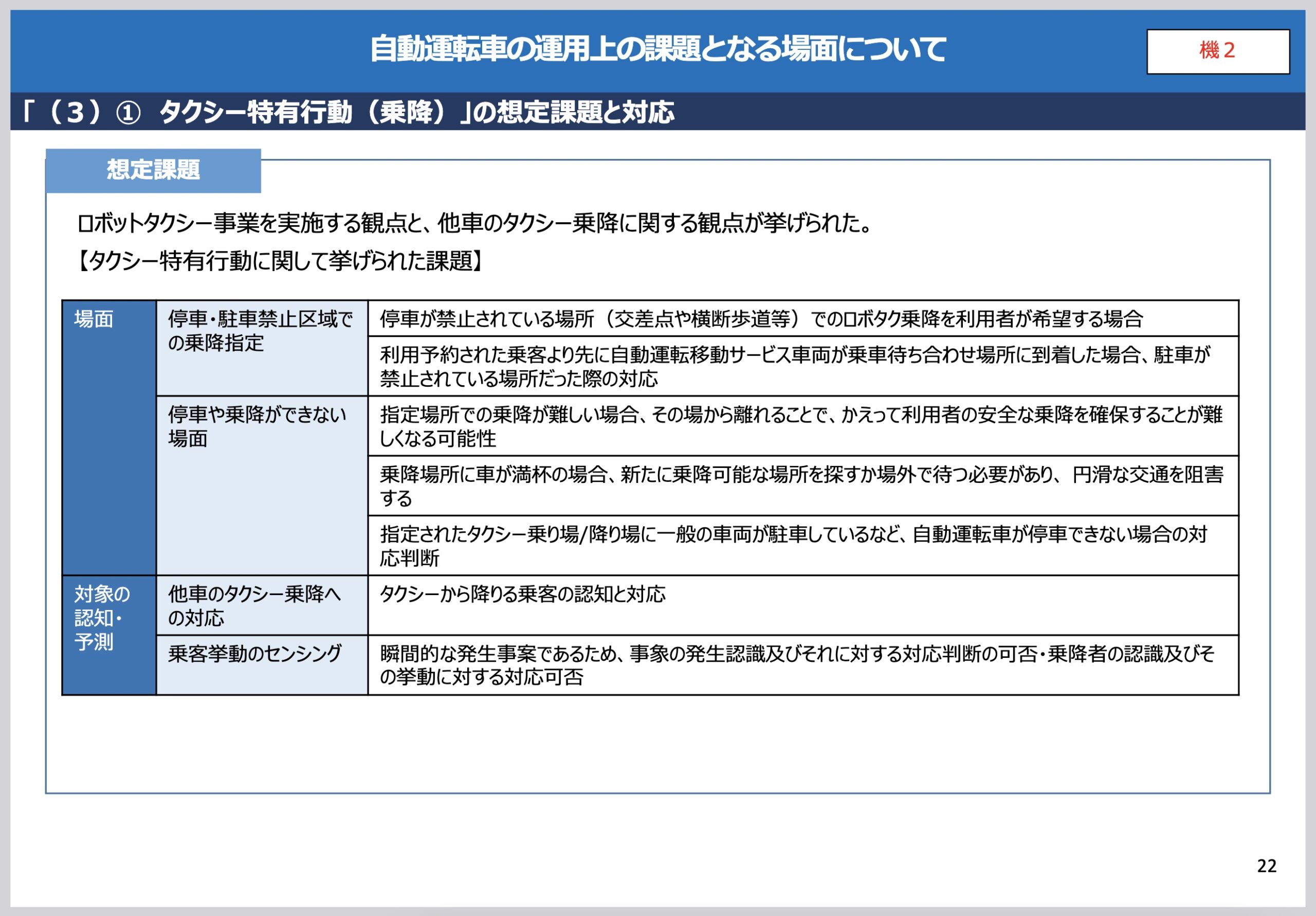

⑨乗降に関しては、自動運転タクシーを念頭に、交差点や横断歩道など停車禁止場所での乗降を利用者が希望する場合や、指定されたタクシー乗降場に一般車両が駐車しているなど自動運転車が停車できない場合の対応判断、タクシーから降りる乗客の認知と対応、指定場所での乗降が難しい場合、その場から離れることでかえって利用者の安全な乗降を確保することが難しくなる可能性などが課題として挙げられている。

資料では対応策に触れていないが、乗降場所の問題は米Waymoや中国百度など、先行する自動運転サービスでも課題となっている。利用者はピンポイントで乗降場所を選べず、乗降希望地点から最寄りの停車可能な場所まで移動する必要がある。

既存タクシーでも、昔と比べれば減少したがいまだに交差点内での乗降や二重停車による乗降なども見受けられる。ドライバーのモラルが問われるところだが、その背景には乗客の理解不足もうかがえる。

対策としては、自動運転タクシー専用の乗降場の設置や取り締まり強化などが考えられる。

【参考】自動運転車×速度については「自動運転車、「速度超過」を一部容認か 首都高など一定条件下」も参照。

■【まとめ】道路交通の在り方見直しへ

各事例の対策として理解促進・啓発なども挙げられているが、こうした対策は無意味ではないものの問題の抜本的解決には至らない。遠隔地のオペレーターの介入による解決策も、その場しのぎでしかなく、自動運転の本質とはかけ離れたものと言える。

どんなに啓発しようとも、歩行者やドライバーの違反を根絶することはできない。違反行為と認識したうえではみ出す者が多いためだ。

法解釈の明確化然り。走行ルールの在り方然り。標識や誘導の新たな規格化然り。自動運転社会を契機に、道路交通の在り方を大きく見直していくことにつながることを願いたい。

【参考】関連記事としては「自動運転タクシー、「バス停での乗降」を許可か 警察庁で検討」も参照。