国が自動運転タクシーの実用化に向けて動き始めた中、実際の社会実装の際に課題となることをどう解決するか、その具体案が検討されつつある。例えば、乗客の乗降をよりスムーズにするための措置として、「バス停での乗降を許可する」という案も出されている。

自動運転タクシーの場合、指定されたタクシー乗り場・降り場がほかの車両で埋まっていた場合、人間のドライバーのように機転をあまり効かせられない。だが、乗り場や降り場の可能場所を事前に多く設定できれば、「AがダメならB」「AもBもダメならC」というように、それこそ「機械的」に代替策を円滑に選べるわけだ。

一般社団法人「日本自動車工業会」(JAMA)がこうしたシーンを想定し、警察庁の委員会で解決策の案を提示している。

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■日本自動車工業会が提案した内容

2025年1月に開催された警察庁の「令和6年度自動運転の拡大に向けた調査検討委員会」の第4回委員会では、JAMAの自動運転部会が自動運転タクシーの実装にあたり課題となり得る交通上の場面と、その解決策の案を紹介した。

▼自動運転車の実装にあたり課題となり得る交通上の場面の紹介|(一社)日本自動車工業会 自動運転部会

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/r6_4_04_shiryo2.pdf

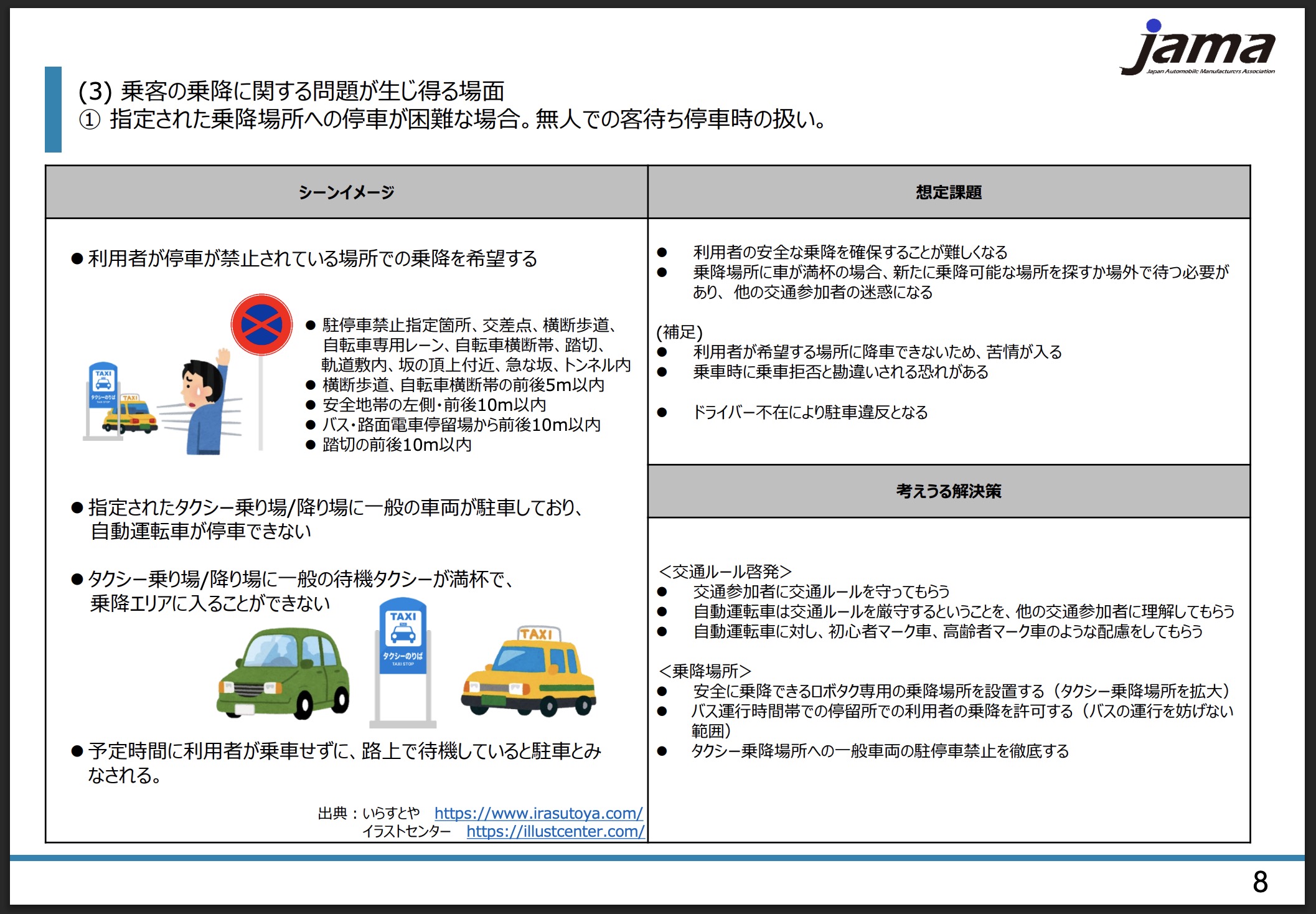

その中で、乗客の乗降に関する問題が生じ得る場面として、「指定された乗降場所への停車が困難な場合。無人での客待ち停車時の扱い」についての考えうる解決策が提案されている。

■問題が生じる場面とその解決策

JAMAは乗客の乗降に関する問題が生じ得る場面として、下記のようなシーンを想定している。

- 利用者が停車が禁止されている場所での乗降を希望する

- 指定されたタクシー乗り場/降り場に一般の車両が駐車しており、自動運転車が停車できない

- タクシー乗り場/降り場に一般の待機タクシーが満杯で、乗降エリアに入ることができない

- 予定時間に利用者が乗車せずに、路上で待機していると駐車とみなされる。

そしてその解決策として、下記の3つの案が挙げられた。

- 安全に乗降できるロボタク専用の乗降場所を設置する(タクシー乗降場所を拡大)

- バス運行時間帯での停留所での利用者の乗降を許可する(バスの運行を妨げない範囲)

- タクシー乗降場所への一般車両の駐停車禁止を徹底する

冒頭触れた、バス停での乗降を許可するなどの案が出ている。

また交通ルールの啓発として、交通参加者に交通ルールを守ってもらうということのほか、自動運転車は交通ルールを厳守するということを他の交通参加者に理解してもらう、自動運転車に対し、初心者マーク車や高齢者マーク車のような配慮をしてもらうといったことも提案されている。

■自動運転の拡大に向けた調査検討委員会について

「自動運転の拡大に向けた調査検討委員会」は、2026年初頭に都内での走行を目指すとされている自動運転タクシー(ロボットタクシー)の実装を第一に念頭に置き、課題の有無・対応方法について論点整理を実施する目的で設置された。

現在の技術水準において、開発者側が自動運転車の実装に当たり課題となり得ると認識している交通ルールに関し、自動運転車を含む全ての交通参加者の交通の安全と円滑を確保するという観点から議論が行われている。

第4回委員会では、以下のような意見も出ている。

既存のバス停をロボットタクシーも使えるように開放するという方法への言及があるが、バスが優先権をもって使うべき場所に、基本的にはタクシーを入れるべきではないと思う。バス停での運行に余裕があるのであれば、タクシーに使わせても良いのかもしれないが、そうでないならば、バスの停車を優先しないと、既存のバスの利用者が不利益を被る可能性がある。そういうことも踏まえて、新しい交通手段には初めは厳しいルールを適用し、状況に合わせて徐々に運用を緩和するという方向性で進めていくべきではないか。

乗客の乗降場所については、まずは現行の交通ルールを遵守した形でロボットタクシーの運用を開始すべきではあるが、そのような運用が適当であるか否かは中長期的に検討すべき課題と認識した。

このような意見があることも踏まえると、バス停での自動運転タクシーの乗客の乗降については、決定までにはまだ検討に時間を要する可能性もありそうだ。

■実用化の時期はもうすぐ…

自動運転タクシーの開始まであと1年弱となり、具体的なルールの策定が急がれる。同委員会からは、2025年3月に「自動運転の拡大に向けた調査研究報告書」が公表された。

▼令和6年度 自動運転の拡大に向けた調査研究報告書

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/r6_tyosakenkyuhoukokusyo.pdf

今後の課題として「CCD(有能で注意深い人間の運転者」に求められる安全基準」について、開発事業者等との間で交通ルールについての議論を行う枠組みを設けることなどによって、官民が継続したコミュニケーションを行うことが必要だとされている。

警視庁は関係省庁と連携して、レベル4自動運転の進展に向けた課題の検討を進める。今後の動きに注目だ。

※自動運転ラボの資料解説記事は「タグ:資料解説|自動運転ラボ」でまとめて発信しています。

【参考】関連記事としては「日本の警察庁、Googleの自動運転タクシーを視察か 交通ルール検討へ訪米」も参照。