米国・中国を先頭に社会実装が加速している自動運転。トップ集団の技術はすでにサービスとして成立する水準に達しているが、それでもなお課題は残っている。AIの判断能力はまだ人間に及ばないのだ。

その一つが、交差点付近で駐停車している車両の判別だ。その車両がその場に駐停車しているのか、左折待ちなのか――といった判断を即座に下すのは、シチュエーションによっては人間でも難しい場合がある。

自動運転車はこうしたシーンにどのように対処すべきなのか。一般社団法人「日本自動車工業会」(JAMA)が警察庁所管の「自動運転の拡大に向けた調査検討委員会」で提示した資料をもとに、自動運転車が直面する交通上の課題に迫る。

▼令和6年度 自動運転の拡大に向けた第4回調査検討委員会 報告資料|日本自動車工業会 自動運転部会

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/r6_4_04_shiryo2.pdf

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■JAMAが作成した資料の概要

路肩の渋滞をどのように判断すべきか

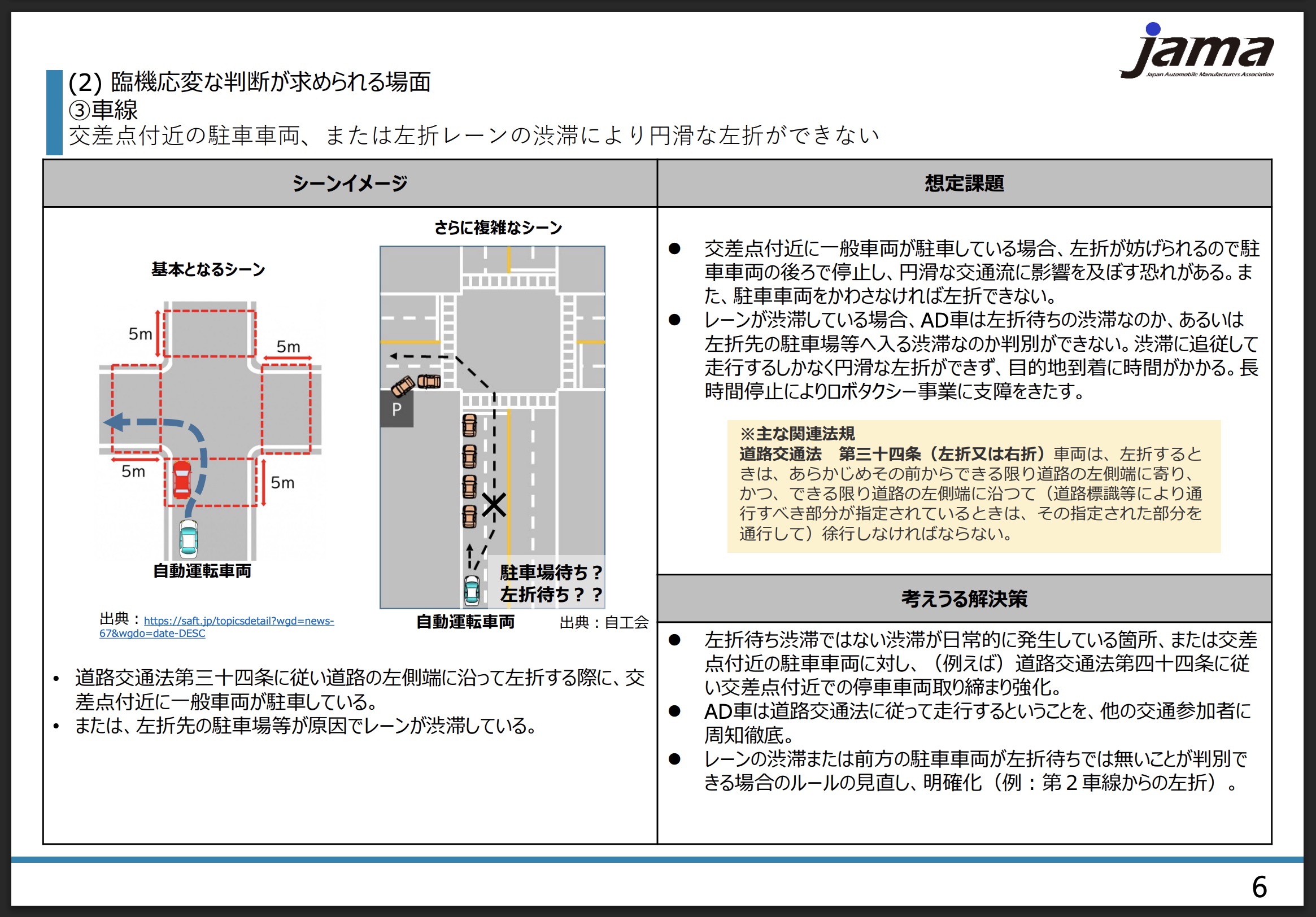

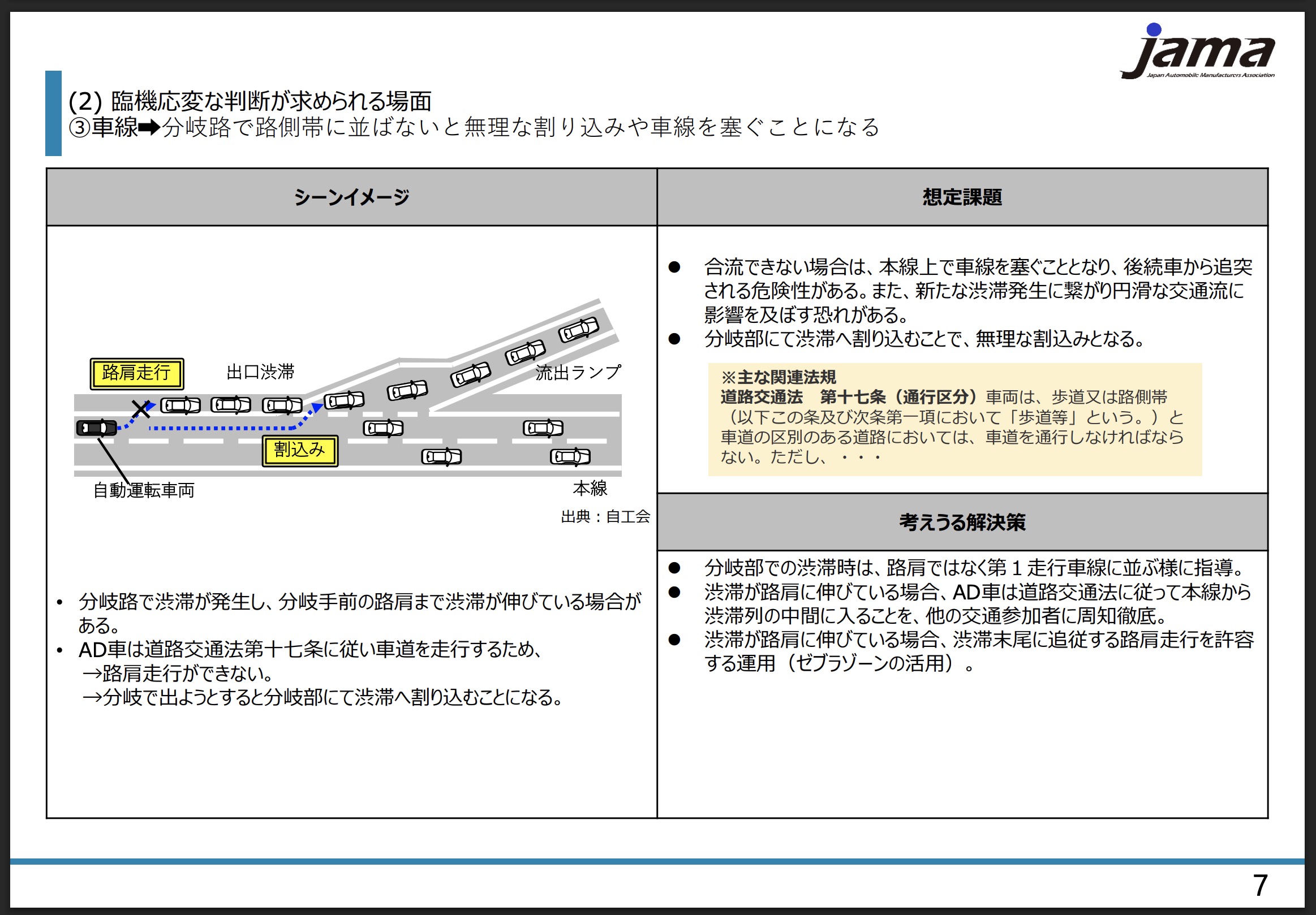

JAMAは、自動運転車による臨機応変な判断が求められる場面として、①「交差点付近の駐車車両、または左折レーンの渋滞により円滑な左折ができない」シーンや、②「分岐路で路側帯に並ばないと無理な割り込みや車線を塞ぐことになる」シーンを挙げている。

自動運転車は左折する際、道路交通法に則ってあらかじめ道路の左側端に寄り、左側端に沿って進行する。しかし、交差点のすぐ手前に駐車車両がいた場合、左折が妨げられるケースが想定される。駐車車両の後ろで自動運転車はいったん停止し、その車両が左折待ちで停止しているのか駐車しているのかを判断しなければならない。

左折待ち車両であればウィンカーを出しているため区別できそうだが、中にはウィンカーを出したまま駐停車する迷惑ドライバーも存在する。人間であれば、駐車車両の停め方(左側のスペースの大きさや交差点からの距離)やわずかな挙動などで判別できそうだが、自動運転車にこの判断は難しい。

また、駐車車両と判断したその後も、その車両をかわして左折しなければならない。円滑な走行を阻害されるのだ。

左折レーンの渋滞要因は人間のドライバーも苦手?

さらに困難なのは、左折レーンが渋滞しているケースだ。左折先の道路が混んでいるため渋滞していると考えるのが普通だが、中には、左折先の商業施設駐車場の入場待ち車列が延びていることもある。これは、人間のドライバーでも判断できないことがある難関ケースと言える。

入場待ちの車列が慢性化している場所では、多くの場合警備員が街頭に立って「~~駐車場 最後尾」などの看板を掲示するなど対策を実施しているため人間であれば判別できるが、こうした対策がなされていない初見の道路であれば、とりあえずその車列に並んで左折待ちする人も少なくないだろう。そのうち、自車の右側を走っていったクルマが左折するのを見て、「あれ?」……と気づくのだ。

柔軟な判断が求められるところだが、現状、自動運転車にこうした判断を求めるのは酷と言える。道路交通法を順守する自動運転車はその車列に並び、相当な時間が経過して交差点を左折してやっと事実に気づくのだ。

対策としては、左折待ち渋滞ではない渋滞が日常的に発生している場所や交差点付近の駐停車車両に対し取り締まりを強化する案や、自動運転車は道路交通法に従って走行するということを他の交通参加者に周知徹底する案、レーンの渋滞または前方の駐車車両が左折待ちではないことが判別できる場合、第2車線から左折可能とするなどルールの見直しや明確化を図る案が示されている。

交差点内や側端から5メートル以内の駐停車禁止(道交法第44条)は当然として、路肩が狭く駐停車している車両の大半の部分が車道にはみ出すような場所なども駐停車禁止場所に指定するなど、自動運転車に限らずすべての車両が走行しやすいエリアづくりを進めていくことも重要だろう。

立体駐車場などの入場待ちの車列は、車道を独占するような状況が続いていれば一般車両にとっても迷惑だ。また、交差点をまたいで車列ができるような場合は、施設運営者が責任をもって対策すべきと言える。

最後尾に必ず警備員が立ち、人間のドライバーのみならず自動運転車にもわかる規格化された「サイン」を掲げるのも一つの手ではないだろうか。

また、最後尾のクルマにハザードランプを点滅してもらうのも一助になるかもしれない。渋滞の最後尾のクルマが危険防止のためマナーとしてハザードランプをつけるようなイメージだ。法律上義務ではないが、自動運転車がハザードランプを認識できれば、多少は状況が改善するかもしれない。

路肩に続く渋滞要因の判別も難しい

②のケースは、高速道路の出口で渋滞が発生し、本線の路肩まで渋滞の車列が延びているケースを想定したものだ。

自動運転車は、路肩に続く車列が出口への流出待ちとは認識できず、通行区分を正しく走行する。そして出口に近づいたときにその車列に割り込んでいく形となる。無理な割り込みで車列に迷惑をかけるほか、その車列になかなか合流できなければ本線上で車線を塞ぐこととなり、後続車から追突される危険性や、新たな渋滞源となって円滑な交通流を妨げる要因となる恐れがある。

解決策としては、分岐部での渋滞時は、路肩ではなく第1走行車線に並ぶよう指導する案や、渋滞が路肩に伸びている場合、自動運転車は道路交通法に従って本線から渋滞列の中間に入ることを他の交通参加者に周知徹底する案、渋滞が路肩に伸びている場合、渋滞末尾に追従する路肩走行を許容する運用(ゼブラゾーンの活用)が挙げられている。

第1走行車線に並ぶ案は、現実的ではない気がする。事故など特別な事情がない限り、こうした渋滞が発生しているときは高速道路そのものの交通量が多いため、第1走行車線を完全にふさいでしまうと本線の渋滞を呼ぶ原因となり得るためだ。

自動運転車の割り込みを容認するよう、マナー化・ルール化するのが当面の対策となりそうだが、こうした渋滞発生情報をリアルタイムで収集し、自動運転車に伝達することでAIが判断基準を改め、車列の最後尾に並ぶようなシステム設計ができれば良いのかもしれない。

交通ルールとして想定された方法以外の走行も許容すべき?

自動運転の拡大に向けた調査検討委員会の委員からは、次のような意見が出された。

- 車線の判断については、右左折後にどの車線に進入するかという課題もある。例えば、右左折先の第一走行車線で工事が行われている場合、人間のドライバーであれば第一走行車線に入らずそのまま第二走行車線に進入することもある。交通の安全と円滑を図るため交通ルールが本来想定する方法とは別の方法をとることもあり得るため、そうした方法を許容するように交通ルールについて検討することも必要ではないか。

- 交差点近辺での駐車車両への対応については、自動運転車がどのように対応するかではなく、まずは車両が違法に駐停車している状態を是正していくことが優先であろう。

やはり即効性のある対策は難しいようだ。道路交通の未来を見据えると、路車間通信システム(V2I)で解決を図っていくのも有効と思われる。こうした状況が頻発する交差点にセンサーを常設し、その車列が通常の渋滞なのか駐車場の入場待ちなのかなどを事前に配信し、左折をはじめとした各進行方向への走行ルート・レーンを提示する手法だ。

V2Iは一般車両にも有効で、遅かれ早かれ同様のシステムが各所に設置され普及していくだろうことを踏まえれば、こうした状況にも対応可能なシステムを構築するのも一手ではないだろうか。

Waymoはどのように対処している?

こうした事例に対し、世界最高クラスの自動運転システムを誇るグーグル系Waymoはしっかり対応できているのだろうか。参考になりそうなレポートをSOMPOインスティチュート・プラスが発表している。

2024年11月にアップされたレポート「自動運転タクシーWaymo Oneの乗り方・使い方-【その3:トラブル対応編】-」(https://www.sompo-ri.co.jp/topics_plus/20241127-15064/)で、走行時に見舞われた実際のトラブルとWaymo側の対処法に触れており、その中で「路駐の車を先行車両と誤認」したケースが紹介されている。

人間の目には路上駐車中とわかる車両でも、走行中に一時停止している先行車両とWaymoが誤認し、わざわざ真後ろに入ってしまうケースがあるという。

その際、5秒くらい動けずにいるとWaymo車は「これは動かない車線だ」と認識し、隣の車線に出ていくとしている。思いのほか早く判断している印象だ。

また、金曜・土曜の夜の繁華街や大雨の日など、道路が混雑している状況下においては複数回遠隔介入を受けたことがあるという。交差点付近でいつ動き出すのが適切かをシステムが判断できず、一定時間以上停止していたケースで、Waymoも周囲の車両もスピードは出ていなかったため事故リスクは感じなかったものの、交差点で立ち往生してしまうことに乗客として焦りを感じたとしている。

高い次元でサービスを提供しているWaymoでさえも、交差点付近の判断にはいまだ課題を残していることがよくわかる内容だ。

複雑なシーン×複雑なシーン

自動運転車は、そもそも駐停車車両が苦手だ。路肩を占拠することで車道を狭くし、視界も悪化させる。横を通過する際、道路幅によっては対向車線にはみ出さなければならないケースもある。駐停車した車両の陰から人が飛び出してくる可能性もある。突然ドアが開くこともある。駐停車車両そのものが急に車道に復帰してくることも考えられる。

自動運転車にとって、駐停車車両は不確かな挙動を行う大きな障害物でしかないのだ。第一走行車線における渋滞も、シチュエーションによってはそれがただの渋滞なのか何なのか、どこに続く車列なのかなど、判別が難しいケースは少なくない。

自動運転車は交差点も苦手だ。前後のみならず左右からのクルマの動きも把握しなければならず、さらには歩行者や自転車が関係してくるシーンも多い。信号機をはじめ、交差点特有の道路標識も多く、法律上の走行ルールも複雑だ。

この交差点付近における駐停車車両や渋滞は、複雑なシーンに複雑なシーンが絡み合う最難関シーンの一つと言える。判断材料の一つひとつを精査し、現状を正確に把握しつつ自車を制御しなければならない。柔軟かつ迅速な思考が求められるのだ。

人間のドライバーでも、経験が足りなければこうした場面でテンパってしまうことも珍しくないだろう。左折先がどのような状況になっているかなど、人間もAIも本質的には把握しようがない。経験や予測に基づいて行動するほかないのだ。

AIの性能を高めていくのも当然重要だが、こうした場面においては根本的な要因を解決する手段が必須となりそうだ。

■【まとめ】自動運転契機に道路交通の在り方見直しへ

特定路線を走行する自動運転バスであれば局所的な対策で補うこともできそうだが、一定エリア内を柔軟に走行する自動運転タクシーの場合、そのエリア内を網羅する形で対策を講じなければならない。

そもそも論として、交差点をまたぐほどの駐車場入場待ちの車列をどこまで許容すべきか――といったことも検討していかなければならないのではないだろうか。

自動運転車の登場を契機に、道路交通の在り方がどのように見直されていくのか、要注目だ。

【参考】関連記事としては「自動運転AI向けに、道交法の「曖昧な表現」を明確化へ」も参照。