バスや鉄道事業者による日本版ライドシェアへの参画が2025年度に始まる。一部規制を緩和し、意欲のある事業者が先行トライアルを実施する運びだ。

これまで、日本版ライドシェアの元締めはタクシー事業者に限定されていたが、バス事業者などにどのように解放されていくのか。

Uberが直接元締めになることは禁止されており、Uberの日本法人は連携するタクシー会社を通じてしか日本版ライドシェアに関わることが原則的にできない状態の中(※タクシー会社を買収してライドシェアを展開するアプローチは可能だが…)、一方でバス会社や鉄道会社に対して日本版ライドシェアの「参画特権」を与えるような流れになっってきた。

岸田首相から石破首相へと日本のトップが変わる中、小出し的バージョンアップを重ねる日本版ライドシェアの現状に迫る。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■バス・鉄道事業者による日本版ライドシェア参入の概要

参入パターンは大きく2通り

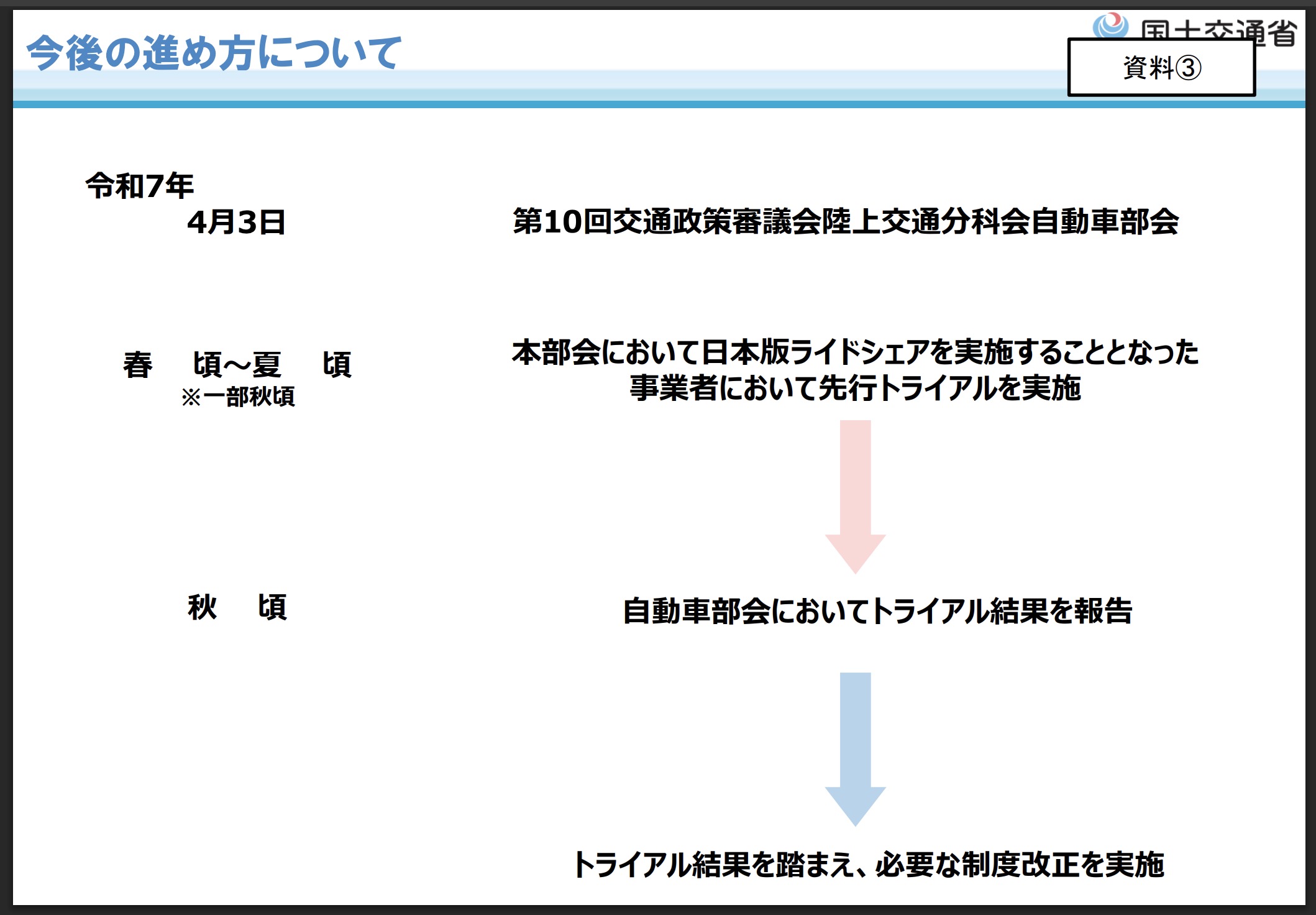

国土交通省所管の交通政策審議会自動車部会によると、2025年春~秋ごろにかけ、日本版ライドシェアへの参入に意欲を示すバス・鉄道事業者の参画のもと、先行トライアルを実施するという。

▼第10回自動車部会|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/jidosha01_sg_000061.html

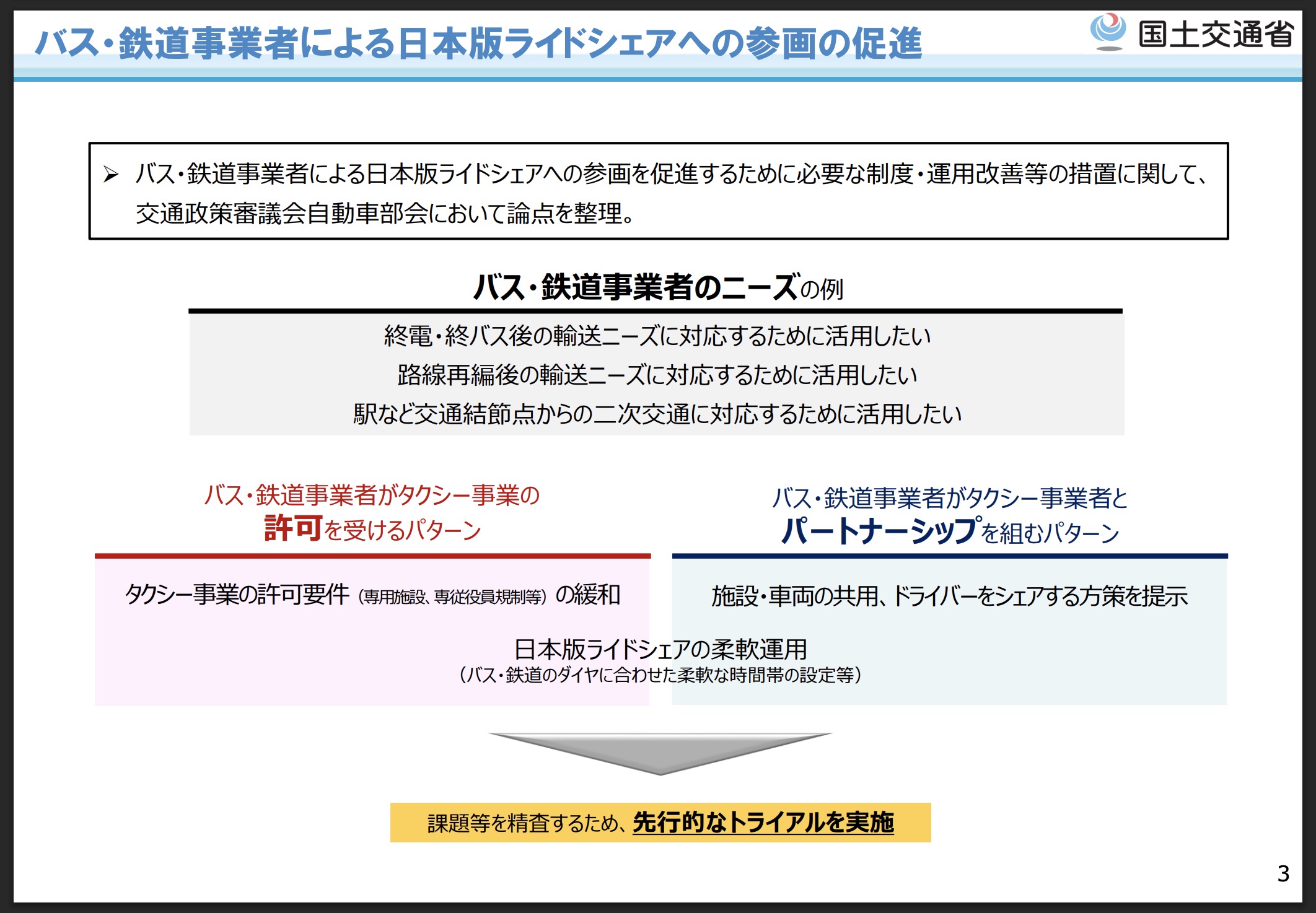

形態としては①バス・鉄道事業者がタクシー事業の許可を受けるパターンと②バス・鉄道事業者がタクシー事業者とパートナーシップを組むパターンの2通りが考えられており、①においては、規制緩和のもとタクシー事業者として認可を受けるものと、日本版ライドシェアに限定する形での事業許可も検討しているようだ。

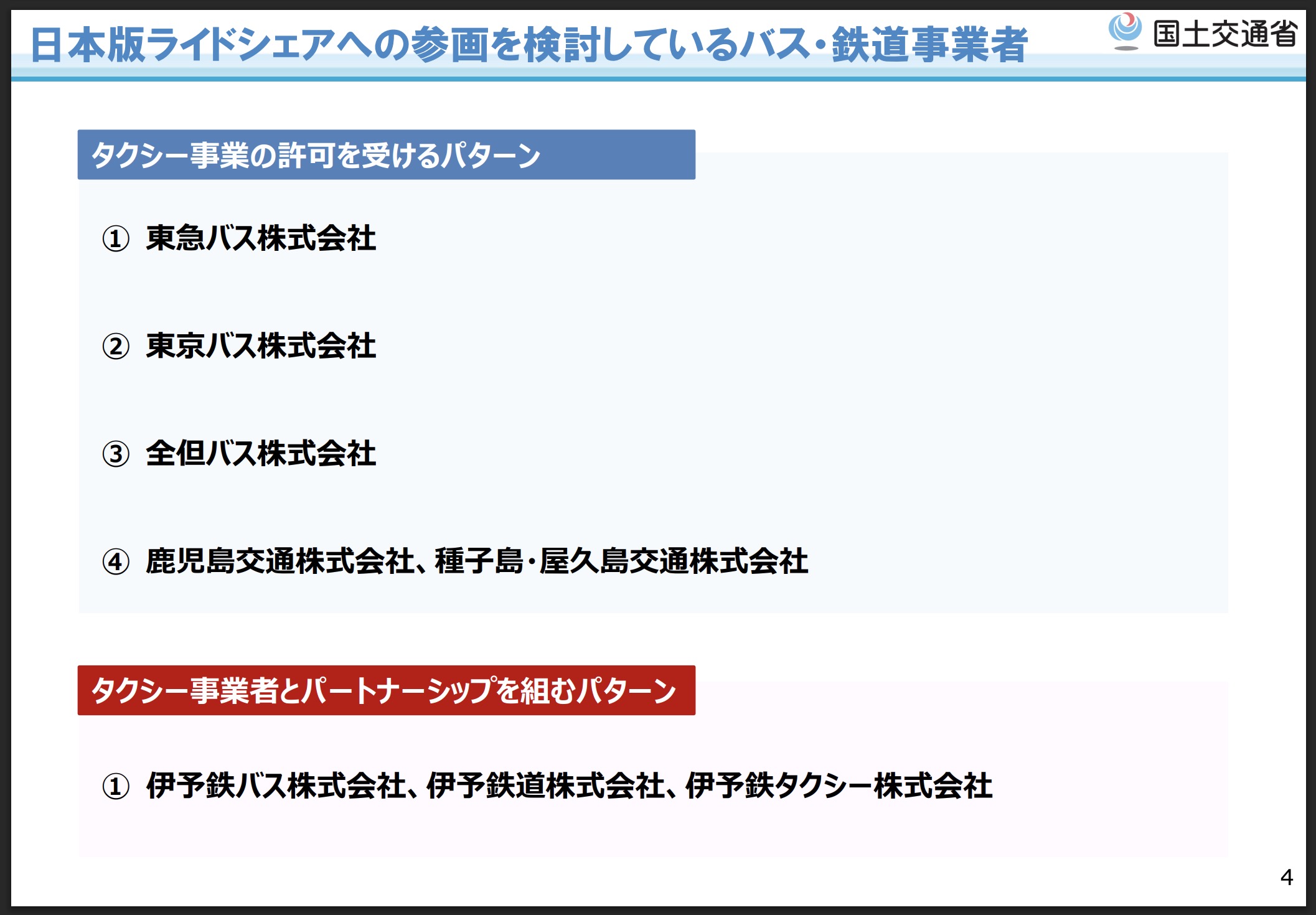

①は、東急バスと東京バス、全但バス、鹿児島交通、種子島・屋久島交通、②は伊予鉄バス、伊予鉄道、伊予鉄タクシー――がそれぞれ試行的に事業を実施する。バス・鉄道事業者のニーズに応える形で事業形態を模索する格好だ。

東急バスは、既存のオンデマンドバス運行エリアにおける日本版ライドシェアを活用した相乗り運行や、都内路線バスエリアにおいてバスで対応できない輸送ニーズを補完する計画のようだ。

タクシー車両を保有しない形での事業許可取得を検討しており、最低車両台数や実施時間帯などの要件緩和を求めている。

東京バスは、インバウンド需要や今夏開業予定の大型テーマパークによる旅行者の増加に日本版ライドシェアで対応するほか、貸切バスの閑散期を中心にバスドライバーやバスガイド、事務職員などを活用する計画としている。

全但バスは、豊岡市竹野地域における交通再編に合わせて自家用車・一般ドライバーの導入を検討している。朝夕を中心とした通学・通院とそれ以外の時間帯で移動需要が変動することから、同一の自家用車を活用して移動需要に対応できるさまざまな交通サービスの提供を検討していくとしている。

鹿児島交通と種子島・屋久島交通は、ホテルや飲食店への移動の足を確保するため日本版ライドシェアを活用する。

両社の事業を統括するいわさきコーポレーション傘下のバス事業者がタクシー事業の許可を取得し、日本版ライドシェアを実施する。バスの営業所とホテルが離れている種子島・屋久島では、ホテルを営業拠点とする

伊予鉄バスと伊予鉄道は、タクシーが減少する夕方の時間帯で日本版ライドシェアを活用する。タクシー事業の許可は取得せず、伊予鉄グループ内のタクシー事業者とパートナーシップを組み、ドライバーをシェアする。

各取り組みとも秋ごろまでにトライアル結果を報告し、その結果を踏まえ必要な制度改正を実施していく方針だ。

規制緩和でタクシー事業許可の取得を容易に

日本版ライドシェアの実施主体には、タクシー業務に対する適切な運行管理などの安全、運送責任、ドライバーの適切な労働条件を確保するといった能力が求められる。そのため、日本版ライドシェアを実施しようとするバスや鉄道事業者も、タクシー事業の許可を受けることが基本となる。

ただ、本来業務を補完することを目的に日本版ライドシェアに参画しようとするバス・鉄道事業者にとって、通常のタクシー事業の許可と同一の基準を課すのは大きな負担となるため、許可要件を緩和することで試行的に参入障壁を下げる――といった取り組みだ。

バス事業者は、道路運送法に基づき営業所や自動車車庫、休憩等施設を備えたうえで事業を実施しているため、日本版ライドシェアを目的にタクシー事業許可を受けようとする場合に、適切な規模・機能を有した同種施設を有しているのであれば、新たにタクシー用の専用施設を確保する必要はないとの考えを示している。

鉄道事業者のケースについても、鉄道事業の安全性に影響を及ぼすことがない範囲内で、事業所や駅舎用地などが適切な規模・機能を有しており、それを活用することが可能であれば同様の考えとしている。

専従役員の選任についても要件を緩和し、バス事業の管理運営体制の責任者がタクシー事業の管理運営体制の責任者を兼任可能にすべきとしている。

必要なタクシー車両数の保有義務については、タクシー事業全般への参入ではなく日本版ライドシェアへの参画が目的であれば、当該要件の緩和について検討することが必要とし、日本版ライドシェアへの参画に限定したタクシー事業の許可区分を設けることも考えられるとしている。

タクシー事業者とのパートナーシップでは、ドライバーシェアが可能に?

パートナーシップを組むパターンについては、一般ドライバーが参加可能な仕組みのため、特段許認可を必要としない。

メリットとしては、ドライバーや施設、車両の共用を図ることができる点だ。特に、バスドライバーがタクシードライバーとしても活躍しやすくなるのは興味深い。安全な旅客輸送に関する知識・経験を有するドライバーを有効活用する事例となるか、要注目だ。

注意点としては、契約の内容によってはバスや鉄道とタクシー両方の事業者に雇用される形となり、副業・兼業を行う従業員に対しては労働基準法に基づき労働時間を通算して労務管理をしなければならない。

オンデマンドバス版のライドシェア事業も創設?

バス・鉄道事業者は、自らの事業を運営する中で移動ニーズをきめ細やかに把握しており、これらのニーズを日本版ライドシェアの実施地域や時期、時間帯に反映させることができるようにすることが望ましいとしている。

また、路線再編に伴う日本版ライドシェアの活用にあたっては、バス事業と日本版ライドシェアの適切な役割分担のもと、必要な実施地域なども踏まえたうえで、再編の在り方を総合的に検討・調整することが有効としている。

さらに、タクシーをベースとした個別輸送における日本版ライドシェアの考え方を、バス事業者が実施する乗合輸送においても展開する場合の課題などについて整理するとともに、バス事業者の具体のニーズを踏まえたうえで検討を行うとしている。

もしかしたら、オンデマンドバスバージョンの日本版ライドシェアが誕生するのかもしれない。

■日本版ライドシェア議論の概要

本格版ライドシェア解禁議論のはずが、ふたを開けて見ると……

日本版ライドシェアは、地域交通の担い手や移動の足不足を解消するため、タクシー事業者の管理の下自家用車・一般ドライバーを活用した新たな運送サービスの提供を可能とする事業として2024年4月にスタートした。

議論の始まりは、本格版ライドシェア解禁の是非を問うものだった。急激な需要増加に伴う局所的なタクシー供給不足を背景に、菅義偉元首相をはじめとする有力政治家が声を上げたため、規制改革推進会議において正式な議論が始まったのだ。

ただ、安全面を考慮してか、あるいはタクシー業界への配慮のためかは不明だが、本格版ライドシェアは棚上げされ、タクシー事業者が主導権を握る自家用車活用事業「日本版ライドシェア」の創設で議論の第一章は幕を下ろした。

【参考】関連記事としては「ライドシェア解禁、「反対勢力」一覧」も参照。

【参考】関連記事としては「ライドシェア推進派の政治家一覧」も参照。

岸田元首相は「タクシー事業者以外によるライドシェアも期限設けず継続議論」

規制改革推進会議が2024年5月に発表した中間とりまとめ(論点整理)では、自家用車活用事業や自家用有償旅客運送の制度の効果について、地域交通の担い手不足や移動の足不足解消の状況を確認するためすべての地域について適切なデータを検証し、現時点では期限を定めず定量的に評価を行い、適時適切に改善を進めていく方針とした。

なお、この時点で自家用車活用事業に対し、運営主体がタクシー事業者に限定されている点やドライバーの確保の点、移動の制約への全国的な対応の点から同制度が社会課題の解決に対し十分な制度になっているとは言い難い点にも触れている。

同制度の不断のバージョンアップを順次実施した上で、年内にも全国各地域での移動の足が充足する地域の有無・程度を可能な限りデータによって丁寧に検証すると同時に、内閣府や国土交通省が行った論点整理を踏まえ、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業を位置づける新たな法制度について、次期通常国会の法案提出を視野に年末に向けて法案化作業を直ちに開始すべきとしている。

この答申を受けた岸田文雄首相(当時)は、自家用車活用事業の改善を重ねながら検証を続け、タクシー事業者以外によるライドシェアについては期限を設けず並行して議論を進めていくよう指示した。

プラットフォーマーをはじめとした異業種参入は議論の俎上に上がらず

このタクシー事業者以外には、バスや鉄道事業者だけでなくプラットフォーマーも含まれているはずだが、交通政策審議会・自動車部会に投げられたのは「バス・鉄道事業者による日本版ライドシェア参画」に留まった。

自動車部会の委員からは以下の意見が出された。

- 交通結節点において日本版ライドシェアを有効活用する仕組みを作るのは重要。バス事業者や鉄道事業者がタクシー事業に参入しやすくすることについては賛成だが、どの程度参入しやすくするか等はケース・バイ・ケース

- 終電後、自治体や交通事業者が協力して乗合バスなどを走らせてくれるだけで市民としては助かる。タクシーのみ増やすと渋滞などの原因になるため、交通システム全体で対策を進めることが重要

- バス・鉄道事業者が日本版ライドシェアを実施する場合は、あくまで2年間の補完的な役割だと思うので、最低車両台数の条件を設けずに参入する方向もあるのではないか

- 労働法制の範囲内でうまくやれる仕組みを考えると、資源の有効活用や新たな交通拠点整備という観点で良いこと

バス・鉄道事業者の参入には概ね賛成のようだ。日本版ライドシェアにおいては、ドライバーに求められる要件のハードルが低いため、事業者として運行管理と安全面に関するノウハウを有していれば問題ないからだ。

▼バス・鉄道事業者による日本版ライドシェアへの参画についての論点整理

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001882525.pdf

小出し感満載のバージョンアップが続く

制度創設から一年。この間、雨天時や酷暑時、イベント時における供給車両数・時間帯の拡充をはじめ、災害時・復旧復興時における活用、配車アプリが普及していない地域での導入、貨客混載の導入、協議運賃の導入、マッチング率の算定方法の改善などバージョンアップが図られてきた。新たなダイナミックプライシングなど運賃・料金の多様化の検討も進められている。

そして今回のバス・鉄道事業者の参画となるが、ライドシェアに意欲のある事業者を増やしたというより、バス・鉄道事業者だけに「ライドシェアに参画しやすい特権」を与えるといった極めて限定的な緩和だ。小出し感が半端ない。

「タクシードライバーお試し制度」に改称した方が……

タクシーに加えバス・鉄道という移動サービス総体の枠組みの中で利便性を高める――といった大義名分が成り立ちそうだが、言い方を変えれば既存の移動サービスの枠組みに留まっており、本質的な意味での新たな移動サービス創出には結びつかない取り組みとなっていないだろうか。

タクシー事業における改革ゆえにタクシー事業者の利益を損ねることがないように……というのも理解できるが、競争原理がほとんど働かない制度設計ではイノベーションは起こらない。

通称ではあるものの、「日本版ライドシェア」という名称を「タクシードライバーお試し制度」に変えた方がしっくりくる内容だ。

改革派の菅氏からバトンを渡された岸田首相は、この点に関するイノベーションを望んでいなかったようだ。そして、岸田首相からバトンを受け取った石破茂首相も、この半年間ライドシェアに特段言及することはなかった。

それどころではない政局が続いていると言われればそれまでだが、移動の足を確保する交通課題は重要施策の一つであり、経済対策にも結び付いていく。

参院選の争点の一つに上げてもらいたいところだが、今の情勢を踏まえると厳しそうだ。

【参考】石破首相の動向については「日本版ライドシェア、「完全解禁」見送り 開始1年、石破氏動かず」も参照。

【参考】日本におけるライドシェアの位置付けについては「ライドシェアは日本ではなぜ禁止されているの?」も参照。

■【まとめ】議論の延長線上に本格版ライドシェアは存在しない?

日本版ライドシェアは、タクシードライバーお試し制度としては有用と思われる。ドライバー職を気軽に体験できるためだ。

一方、バス事業者らの参入についても、MaaSの観点を踏まえれば新たな展開として期待できる一面があるのも事実だ。決して否定されるものではない。

ただ、この議論の延長線上に本格版ライドシェアは存在しないのではないかと感じるのも事実だ。本格版解禁の是非については、別の会議体を設けてフラットな状態から改めて議論を進めてほしいところだ。

【参考】関連記事としては「ライドシェアとタクシーの違いは何?定義・法律・規制・運営主体は異なる?」も参照。