自動運転バスやタクシーなどの移動サービスに比べ、商用展開の面で遅れが目立つ自動運転トラック。そんな業界において、いすゞ自動車が攻勢に出た。いすゞは米スタートアップGatik AIに出資し、自動運転トラック量産化に向けパートナーシップを交わした。

ミドルマイル輸送をメインとした自動運転領域は比較的開発が手薄なため、数年後にいすゞが主導権を握る可能性がある。同社が目指す「商用モビリティソリューションカンパニー」への道を自動運転が広げていくことになりそうだ。

Gatikとのパートナーシップをはじめとするいすゞの自動運転戦略を紐解いていこう。

記事の目次

■いすゞとGatikの提携

2027年度の量産化目指す

いすゞは2024年5月、Gatik AIと北米の自動運転事業におけるパートナーシップ構築に向け、3,000万ドル(約47億円)を出資することに合意したと発表した。

両社は、自動運転の開発をはじめ、自動運転システム搭載を前提とした新たなシャシー(冗長シャシー)の設計・開発を共同で進める。

いすゞは北米のLCF(ローキャブフォワード)市場ですでにマーケットリーダーの地位を確立しており、ミドルマイルでの自動運転事業に参入することで深刻化するドライバー不足や急増する配送ニーズなどの社会課題の解決を積極的に推進する。

さらに、自動運転システムの搭載を前提とした安全性能を有する新たなシャシを共同で設計・開発し、2027年度中の量産開始を目指すとしている。

Gatikによると、両社はレベル4 に対応した自動運転トラックを量産する専用生産施設を設立するという。いすゞが2027年に稼働を開始する専用の製造工場に生産ラインを設けるようだ。

両社の結びつきは3年前

両社は2021年3月に自動運転開発に向け戦略的提携を交わしている。正確には、いすゞの北米法人いすゞノースアメリカコーポレーションとのパートナーシップだが、いすゞの中型トラック N シリーズにレベル4相当の自動運転システムを統合し、年内に配備を開始するとしていた。

Gatikは中型トラックの自動運転開発をメインとしており、セグメント的にいすゞとの相性が良いようだ。実績が高いいすゞのトラックプラットフォームに関する専門知識を活用して自動運転中型トラックを商用化し、高まるEC需要やドライバー不足に対応していくとしている。

今回のパートナーシップは、この3年前の提携を深化・強化し、自動運転トラック量産化計画を具体化した内容と言える。

■Gatikの概要

ミドルマイル担う中型トラックの自動運転界に注力

Gatikは、小型~中型トラックをメインにミドルマイルを担う自動運転車に焦点を当てた開発を進めるスタートアップで、2017年にシリコンバレーで設立された。

創業者兼CEOのGautam Narang氏はロボット工学やAIの研究者で、カーネギーメロン大学のほか、早稲田大学やホンダリサーチインスティテュートジャパンに籍を置いていたこともある人物だ。創業者兼CTOを務めるArjun Narang氏は弟で、兄同様のエンジニアのようだ。

既知の反復可能な短距離ルートを運行しています。これにより、遭遇する異常事態の数が大幅に制限され、安全性と車両のパフォーマンスを最大限に高めることができます

Gatik は2019年に米小売大手のウォルマートと提携し、ウォルマートの本拠地アーカンソー州において、ベントンビルのダークストアと近隣の実店舗を結ぶ11.4マイルの自動運転配送実証に着手した。2021年には無人配送にも成功している。

2022年には、カンザス州でも公道における自動運転走行の許可が下り、ウォルマートと新たな実証を開始している。

2023年にはクローガーとの商業提携も発表しており、ダラス・フォートワース物流ネットワーク内で自動運転輸送を開始した。

このほか、配送システム開発を手掛けるPitney BowesやエンジンメーカーのCummins、製紙会社のGeorgia-Pacific、タイヤ製造を手掛けるGoodyear、食品製造大手のTyson Foods、カナダの小売大手Loblaw Companiesなどとそれぞれパートナーシップを結んでいる。

これまでの資金調達額は、いすゞからの3,000万ドルを含め総額1億5,290万ドル(約240億円)となっている。OEMで同社に出資したのはいすゞが初めてと思われる。

【参考】Gatikの取り組みについては「自動運転トラック、反対派多数の米カンザス州で走行許可」も参照。

ミドルマイル用途は開発勢力が手薄?

モノの輸送を担う自動運転モビリティは、自動配送ロボットをはじめ、Nuroに代表されるミニカー規格に近い小型のモデル、Gatikのような中型トラック、主に幹線道路を自律走行する大型トラックに分類できる。

先行する米国勢は、自動配送ロボットと大型トラックを開発する企業が多く、小型~中型モデルは少ない。自動配送ロボットは限られた範囲で主に歩道を低速走行し、大型トラックは高速道路を中心とするなどODDが限られている点などを理由に挙げることができそうだが、Gatikのような中型モデル開発は思いのほか少ない。Waymoもかつて開発を進めていたが、現在は凍結している。

一般道を走行する中型トラックのミドルマイル用途はハードルが高めのためか、とにかく開発企業が少ないのだ。

イメージとして、中型トラックの自動運転化には一般道を縦横無尽に走行可能な自動運転技術が求められそうだが、決してそうではない。

レベル 4を実現するGatikの自動運転システム 「Gatik Carrier」は、基本的にポイントトゥーポイントの2地点間の自動運転を実現する。自動運転バスのようにあらかじめ定められた特定のルートを運行する形式により、安全性と開発の効率化を図っているのだ。

初期段階においては柔軟性が乏しいかもしれないが、経験を重ねながら徐々にルートを拡大していくことで配送可能な拠点や3地点間の配送なども可能になる。

この領域に注力するGatikには一種の優位性があり、OEMとしてそのGatikとがっちりと手を組むいすゞも大きなアドバンテージを獲得する可能性がありそうだ。

■いすゞの取り組み

同業との協業も徐々に強化

いすゞは2016年、自動運転システムの早期実用化に向け日野自動車と提携すると発表した。ベース技術となるITSシステムや高度運転支援技術を「協調領域」と位置付け、両社で共同開発を加速する狙いだ。

この協業に基づき、2018年に視界支援、路車間通信、加減速支援、プラットホーム正着制御の4つの技術を開発したことを発表している。

同年には、国土交通省などが実施した高速道路におけるCACC(協調型車間距離維持支援システム)及びLKA(車線維持支援システム)を用いたトラック隊列走行の後続車有人システムの公道実証にも参画している。

この成果として、2020年に日本自動車工業会に所属する大型車メーカー4社(いすゞ、日野、三菱ふそうトラック・バス、UDトラックス)は、定速走行・車間距離制御装置(ACC)にLKAを組み合わせた技術を商品化し、後続車有人隊列走行を可能にしていくと発表している。

2020年にはボルボ・グループと商用車分野における戦略的提携に関する基本契約を正式に締結し、先進技術開発で協業を進めるほか、ボルボ・グループのUDトラックス事業を取得すると発表した。

2022年には、トヨタ子会社のウーブン・プラネット・ホールディングス(現ウーブン・バイ・トヨタ)のグループ会社であるウーブン・アルファと、自動地図生成プラットフォーム「AMP(Automated Mapping Platform)」の活用に向けた検討を進めていくことに合意したと発表した。

高精度地図を用いた自動運転や先進運転支援などの情報の更新頻度を高めることでより安全な自動運転・ADASを搭載したモビリティの実現に向け、AMPの小型トラックを中心とした領域への活用を検討していく。

自動運転バス実用化に向けた取り組みにも着手

同年には、西日本鉄道、三菱商事とともに大型バスの自動運転共同実証を行うことに合意したことも発表している。

福岡空港のターミナル間連絡バス走行経路内の閉鎖空間においてレベル2実証からスタートし、レベル4実現を目指すとしている。

2023年12月には、自動運転システム開発を手掛けるイスラエルのスタートアップForetellixのシリーズC資金調達ラウンドにいすゞが参加していることが発表されている。シリーズにはウーブン・キャピタルやNVIDIA、ボルボ・グループなども参加している。

2024年3月には、路線バス領域における自動運転システムの開発を目的とした資本業務提携をティアフォーと行うことに合意したと発表した。ティアフォーに60億円出資し、強固なパートナーシップのもレベル4による移動サービスの実現を目指し路線バス向けの自動運転システムの開発・確立を加速するとしている。

ティアフォーの自動運転システムといすゞが蓄積してきた路線バスのデータや知見を掛け合わせ、レベル4に対応した車両とシステムの開発に取り組む。将来的には、路線バス事業者に対して自動運転システムを搭載した路線バスによるソリューションの提供を目指すという。

【参考】Foretellixへの出資については「トヨタやいすゞ、イスラエルの自動運転企業に120億円出資」も参照。

【参考】ティアフォーとの提携については「バスから運転手さんが消える・・・!?いすゞ、自動運転化に挑戦」も参照。

中期経営計画にも自動運転を明記

いすゞは2023年5月、グループの新たな経営理念体系「ISUZU ID(イスズアイディー)」を公表した。使命に「地球の『運ぶ』を創造する」ことを掲げ、安心×斬新で世界を進化させるイノベーションリーダーを目指す内容だ。

2030年までにカーボンニュートラルや物流DXなどに対応するため総額1兆円規模の研究開発・設備投資・事業投資を行うこととしており、物流DX関連ではコネクテッドサービスの進化・拡充や自動運転の実用化に向けた技術開発、新時代の「運ぶ」を創造する新サービスの可能性追求に向け研究や投資を行っていく方針としている。

2024年4月には、ISUZU IDに基づいた新たな中期経営計画「ISUZU Transformation – Growth to 2030(IX)」を発表した。2030年にグローバル市場における「商用モビリティソリューションカンパニー」への変革を目指す。

「安心×斬新」な「運ぶ」を創造する新事業への挑戦として以下の3領域を柱に据え、事業を加速させていく。

- ①自動運転ソリューション

- ②コネクテッドサービス

- ③カーボンニュートラルソリューション

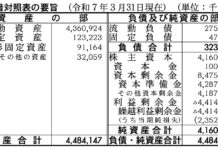

グループ全体での既存事業強化を軸にこれら新規事業を強力に推進し、2030年度に売上高6兆円、営業利益率10%以上を目指す。

自動運転領域では、2027年度以降にレベル4のトラック・バス事業の開始を順次目指す。この目標に向け、2024年春から自動運転技術の獲得や基礎的なサービスの作り込みを本格的にスタートし、アライアンスパートナーとの協働によるモニター実証を経て、順次高速道路・ハブ間での輸送や市街地をはじめとする路線バス向けのソリューション提供へとつなげていくこととしている。

■【まとめ】無人ミドルマイル輸送のサービスプロバイダーに?

自動運転バスやタクシーに比べ開発勢力がやや手薄な自動運転トラック。その中でもさらに希少なミドルマイル向け開発を手掛けるのがGatikだ。

「商用モビリティソリューションカンパニー」を目指すいすゞは、Gatikとの提携において車両を提供することに留まらず、無人ミドルマイル輸送のサービスプロバイダーとして数年後に存在感を高めているかもしれない。

Gatikをはじめとする各社とのパートナーシップが、どのような形で成果を生み出していくのか。いすゞの動向に引き続き注目だ。

【参考】関連記事としては「自動運転トラックの開発企業・メーカー一覧」も参照。