茨城交通や先進モビリティらが取り組む自動運転バスが、特定自動運行許可を取得した。ひたちBRTのバス専用区間6.1キロで2025年2月からレベル4運行に着手する。

中型バスのレベル4(※特定エリア内における完全自動運転)による特定自動運行は国内初で、運行区間も国内最長距離という。国内自動運転サービスにおける新たな一歩だ。

国内をはじめ、世界における自動運転バスの大半は小型モデルで、中型サイズの自動運転化は世界的にもまだまだ珍しいと言える。特定エリア内での完全自動運転化を実現できることができれば、日本の技術が世界の注目を集めることになるかもしれない。

この記事ではひたちBRTにおける取り組みをはじめ、中型自動運転バスの市場価値に迫る。詳しくは後述するが、GoogleやUberといった自動運転タクシー業界における世界的なリーディング企業が、日本での無人バスビジネスに目を向ける可能性もあり、引き続き目を離せない状況が続きそうだ。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■ひたちBRTにおける取り組みの概要

専用道でレベル4、2026年度めどに無人化へ

茨城交通は2024年12月、営業車両としては国内で初めて特定自動運行許可を受けたと発表した。旅客自動車運送事業に係る計画の変更を2025年1月に認可を受け、特定自動運行による旅客運送の営業運行を2025年2月3日に開始する。

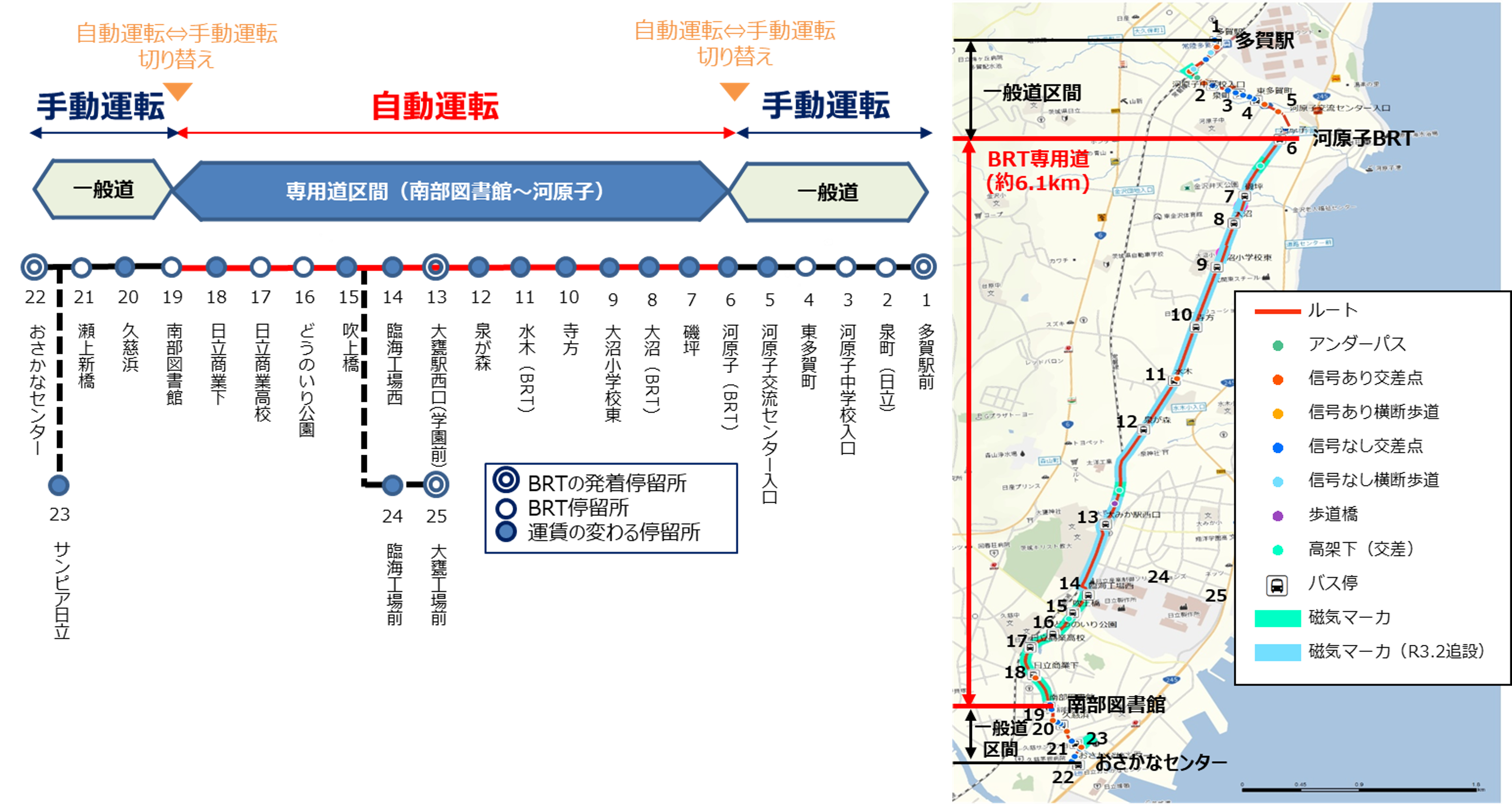

レベル4による自動運転区間は、ひたちBRT路線8.6キロのうち、専用道区間は約6.1キロとなる。残り2.4キロの一般道区間は手動運転する。

専用区間には、バス停14カ所、一般道との交差部11カ所、歩行者らが横断する横断指導線15カ所が含まれており、完全な自動車専用道路ではない。路線には一般道も含むため、当面はドライバーが同乗するようだ。

専用区間でレベル4運転を行って走行実績を積み重ね、バス車内に茨城交通関係者が乗車しない車内無人の路線バス営業運行を、2026年度中を目標に進めることとしている。専用区間だけドライバーが降車して無人化……というわけにはいかないため、一般道区間も含む無人化を図っていくものと思われる。

既存サービスをそのまま自動運転化するには中型の自動運転化が必須

国内バス路線で導入されているバスの大半は中型~大型バスだ。既存の輸送サービスをそのまま自動運転に置き換えるためには、中型バスなどの自動運転化は欠かせないと言える。その意味で、今回の中型自動運転バスによるレベル4サービスは貴重な一歩となる。

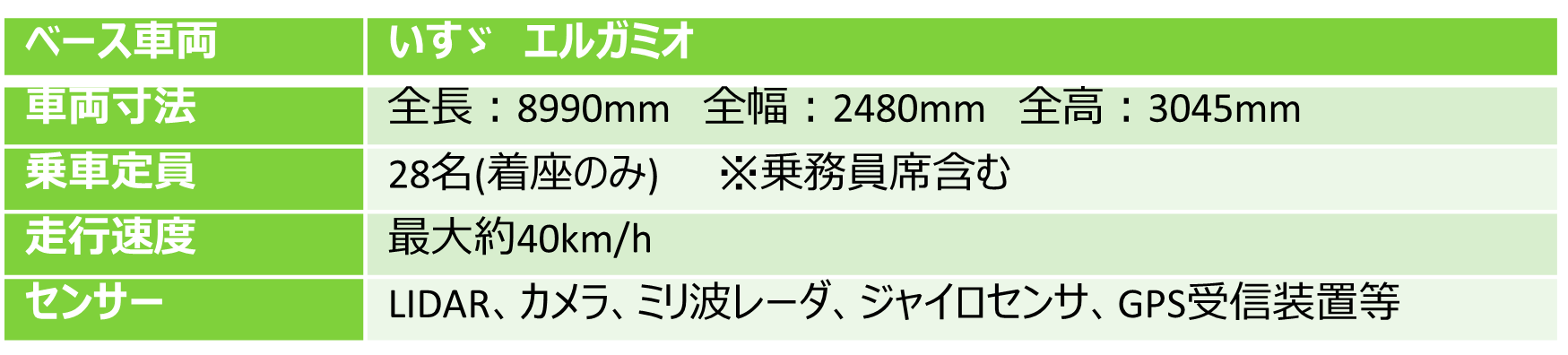

車両は、いすゞ エルガミオに先進モビリティが開発した自動運転システムを統合した中型自動運転バスだ。全長8990mm×全幅2480mm×全高3045mmで、乗車定員は28人。小型自動運転バスとは明らかに異なるサイズ感だ。

一般的に、自動運転はボディサイズが大きくなればなるほど、重くなればなるほど制御が困難になり、実用化のハードルが高くなる。実用化域に達している自動運転バスのほとんどが小型のオリジナルモデルなのはそのためだ。

既製の中~大型バスを後付けシステムで自動運転化する取り組みは、中国で散見されるものの世界的にそれほど多くなく、実証レベルが大半だ。日本の取り組みが世界をリードすることもあり得る開発領域かもしれない。

なお、車両区分としては、車両の長さが7メートル以下で旅客席数29人以下の車両は小型車、車両の長さが9メートル以上または旅客席数50人以上の車両は大型車に区分され、それ以外の車両は中型車両とされている。

2018年度から実証、アーリーハーベストプロジェクトにも選定

ひたちBRTは、2005年に廃線となった日立電鉄線跡を利用したバス高速輸送システムで、道の駅日立おさかなセンターからJR常陸多賀駅を結ぶ。約8.6キロに及ぶルートのうち、南部図書館から河原子間の6.1キロが専用道区間となっている。

専用区間の出入り口にはバーゲートが設置されており、茨城交通のバス車両を除く車両は進入できない。ただし、区間内には一般道と交わる交差点が11カ所あり、このうち信号機のない交差点が8カ所ある。

同所では、2018年度の経済産業省と国土交通省の共同事業「高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業」のもと自動運転実証が始まった。

【参考】国の政策については「【最新版】自動運転、日本政府の実現目標・ロードマップ一覧|実用化の現状解説」も参照。

みちのりホールディングス、先進モビリティ、産業技術総合研究所、SBドライブ(現BOLDLY)、日本総合研究所らが参加し、遠隔運行管理システムによる運行状態把握と車両内外の安全性確保や信号機や路側センサーと自動運転バスの連携、新しい決済システムなど、レベル 4相当の技術を搭載した小型バスを用いたラストマイル走行の実証評価を実施した。

2020年度には、「高度な自動走行・MaaS等の社会実装に向けた研究開発・実証事業:専用空間における自動走行などを活用した端末交通システムの社会実装に向けた実証」において、中型バスの自動運転車両と路側センサー、遠隔監視装置を活用した実証に着手した。

2021~2024年度には、「自動運転レベル4等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト(RoAD to the L4)」の「公道交差を含む専用道区間等におけるレベル4自動運転サービスの実現に向けた取組」のもと、技術面・サービス面に関する実証(2022年度)、乗務員が乗車する形のレベル4移動サービス実装に向けた実証(2023年度)などに取り組んできた。

技術面では、自動運転走行と通常のBRTを比較した際の追加所要時間の把握や、車載カメラの増設やセンサーの機能更新による障害物検知機能や信号灯色情報の検知精度の把握、ひたちBRT特有のバーゲートへの垂れ幕設置に対するセンサーの認識精度の把握、自動運転技術の向上に資する手動介入が発生するユースケースの把握などを進めてきた。

また、サービス面では、仮想現実空間で異常イベントなど車内トラブルを再現したうえでの遠隔監視者との対応、自動運転バスに対する受容性や情報提示の必要性の把握、自動運転バス試乗者へのアンケートによる意識や受容性の把握、自動運転バス試乗者及び試乗していない地域住民を対象とした受容性の把握などを進めてきた。

2024年度は、日本総合研究所、産業技術総合研究所、みちのりホールディングス、日本自動車研究所、先進モビリティでコンソーシアムを形成し、技術開発や事業性検討を実施している。茨城交通は、みちのりホールディングス傘下の交通事業者だ。

ひたちBRTが位置する日立地域は、国の「デジタルライフライン全国総合整備計画」で早期着手するアーリーハーベストプロジェクトにも選定されており、同路線における成果を一般道路へ拡張することで、面的・集約的に自動運転で運行する地域を目指し持続的なサービスの提供を目指すとしている。

【参考】自動運転(バス)専用道については「自動運転専用道路・レーン導入の最新動向」も参照。

磁気マーカーシステムの有無は?

なお、当初の実証では磁気マーカーシステムが用いられていたが、今回認可を受けた自動運転車両に搭載されているセンサーは、「LIDAR、カメラ、ミリ波レーダー、ジャイロセンサー、GPS受信装置等」となっている。

RoAD to the L4によると、同路線において自動運転バスは車両に設置したGNSSで自己位置を推定するが、GNSSの精度が悪化した際に磁気マーカーを用いて自己位置推定を補完することで高い精度を確保するという。

基本的には、LiDARやカメラを主体とした自動運転システムで時速40キロの無人走行を実現するのだろう。

気仙沼線BRTでもレベル4認可

BRT関連では、気仙沼線BRTの柳津駅~陸前横山駅間約4.8キロの区間でJR東日本や先進モビリティらが取り組む自動運転バスが2024年3月までにレベル4認可を受けている。特定自動運行の申請準備も進めレベル 4 による営業運転を実現するとしているが、2025年1月現在、特定自動運行認可の発表はされていない。

こちらは、BRT 専用道内に 2メートルごとに敷設した磁気マーカーと車両の磁気センサーで自車位置を特定し、正確な自動運転を実現するとされている。

ひたちBRTと同一のシステムなのか、磁気マーカーへの依存度が高いシステムなのかは不明だ。いずれにしろ、専用道として活用可能なBRTは自動運転にもってこいの路線となる。

【参考】気仙沼BRTにおける取り組みについては「自動運転、次は東北で「なんちゃってレベル4」認可 汎用性に課題感」も参照。

ティアフォーもオリジナルモデルで特定自動運行許可を取得

先進モビリティ以外の中型自動運転バス開発事業者としては、ティアフォーや日本モビリティ、埼玉工業大学などが挙げられる。

例えば、ティアフォーが製品化している「Minibus」はオリジナルモデルで、7,190ミリ×2,320ミリ× 3,050ミリ、乗車定員25人となっている。全長7メートルを超えているため中型に位置付けられる。最高時速は35キロだ。

2025年1月には、長野県塩尻市で運行している同車両が特定自動運行許可を取得した。専用設計モデルの中型バスによる一般道の自動運転がついに始まるのだ。

【参考】国内における自動運転バスについては「自動運転バス・シャトルのサービス事例一覧 事故の発生状況は?」も参照。

■中型自動運転バスの市場価値

米国では開発停滞気味?

先に触れたが、こうした中型~大型自動運転バスは、世界的に注目度が高い一方、実用化が難しい開発領域でもある。大勢を効率的に輸送可能であり、環境にやさしい無人移動サービスとして高い効用に期待が寄せられるものの、やはり大きなサイズが自動運転化のハードルを上げているのだ。

自動運転業界をリードするグーグル系Waymoも、こうしたバス開発は今のところ行っていない。過去、自動運転トラックの開発を進めていたがこれも停止し、現在は自家用車ベースの自動運転タクシーに特化した事業展開を行っている。中型自動運転バスは、Waymoですら手を出していない開発領域なのだ。

米国では、大型車両の自動運転開発と言えばトラックが中心だ。しかも、そのほぼすべてが高速道路を走行エリアに設定している。一般車両や歩行者が混在する一般道でのレベル4開発はほぼ進んでいないものと思われる。

それだけ中型~大型車両による一般道の自律走行はハードルが高いのだろう。今回のひたちBRTは専用道路のためハードルは低いが、一般道への拡張を見据えた取り組みとなっている。ティアフォーが各地で進めている取り組みも一般道だ。

一般道で中型~大型車両を自律走行させる技術は世界的にも貴重であり、世界の開発各社が注目しているかもしれない。

GoogleやUberも無人バス領域に目を向ける?

現在、日本ではライドシェアの規制緩和一つとっても、タクシー事業の自由化の壁が高いことを感じさせる。そのため、すでにアメリカで自動運転タクシー事業を展開しているGoogleやUberが日本でロボタクシー事業を展開しようとしても、特に単独ではかなりのハードルの高さがある。

Google系Waymoはすでに日本交通・GOと組んで日本進出を目論んでいる最中ではあるが、こうした状況では、GoogleやUberが本格的に自動運転領域で日本ビジネスを検討する際、無人バス領域に目を向ける可能性もゼロではない。

その中で、すでに営業権を有しているバス会社やバスの無人化技術を有している日本のベンチャー企業と連携、もしくは買収をする、といったストーリーも無くはなさそうだ。

■【まとめ】ポテンシャルが高い日本市場

運転手不足もあり、日本は自動運転サービス市場としてのポテンシャルが非常に高い。今後は競争がいっそう激化しそうだが、中型自動運転バスの実用化に関してはまだ大きな差は出ておらず、日本企業が躍進する可能性も高い。各企業の取り組みに引き続き期待したいところだ。

【参考】関連記事としては「自動運転とは?分かりやすく言うと?どこまで進んでいる?サービス事例は?」も参照。