自動運転車が苦手とするシーンの一つに、路上に駐停車された車両の回避がある。避けるためには安全を確認しながら隣接車線、あるいは対向車線にはみ出して走行する必要があり、リスクが高まるためだ。日本の自動運転開発勢は、長らく路上駐車対応を課題に挙げていた。

しかし、ようやく改善の兆しが見え始めたようだ。ティアフォーらが鳥取県鳥取市で2024年度に取り組んだ自動運転実証では、前年度と比べ手動介入要因における路上駐車回避の割合が半減した。

着実に進化を遂げている自動運転技術。路上駐車対応に焦点を当てつつ、鳥取市における取り組みを見ていこう。

▼令和5年度 鳥取市自動運転実証調査事業の検証結果について|鳥取市

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1711692227527/files/R5zidouunntennzigyou_seikahoukoku.pdf

▼令和6年度 鳥取市自動運転実証調査事業の検証結果について|鳥取市

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1746059715677/files/R6zidouunntennzigyou_seikahoukoku.pdf

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■鳥取市における自動運転実証

2021年度に実証着手、2025年度は12月を予定

鳥取市では、行政と交通関係事業者が協働して「鳥取市次世代モビリティ推進会議」を設置し、2021年度に鳥取砂丘で第1回自動運転バスの実証運行を実施した。

この成果や課題、検証結果などを踏まえ、2023年度には中心市街地における自動運転バスの実証運行に移行した。WILLERとティアフォー、日ノ丸自動車、日本交通らの参画のもと、既存路線バス区間の一部4.6キロのルートを実質レベル2の状態で運行した。車両はティアフォー製Minibusだ。

続く2024年度も中心市街地で実施し、技術実証ルートと試乗ルートを設けるなど、取り組みを深化させている。2025年度も12月に実証を予定しており、レベル4申請に向けた課題整理などを進めていく方針としている。

2023年度は手動介入の47%が路上駐車に起因

2023年度の取り組みでは、乗客を乗せたサービス実証とともに、ローカル5Gを活用した路車協調システムの実証や遠隔監視、ユーザーアプリなどについて検証を進めた。

路車協調システムは、一車線区間で対向車とのすれ違いが難しいシーンや、無信号横断歩道での歩行者認識支援、本線合流支援に有効かどうかを検証したようだ。

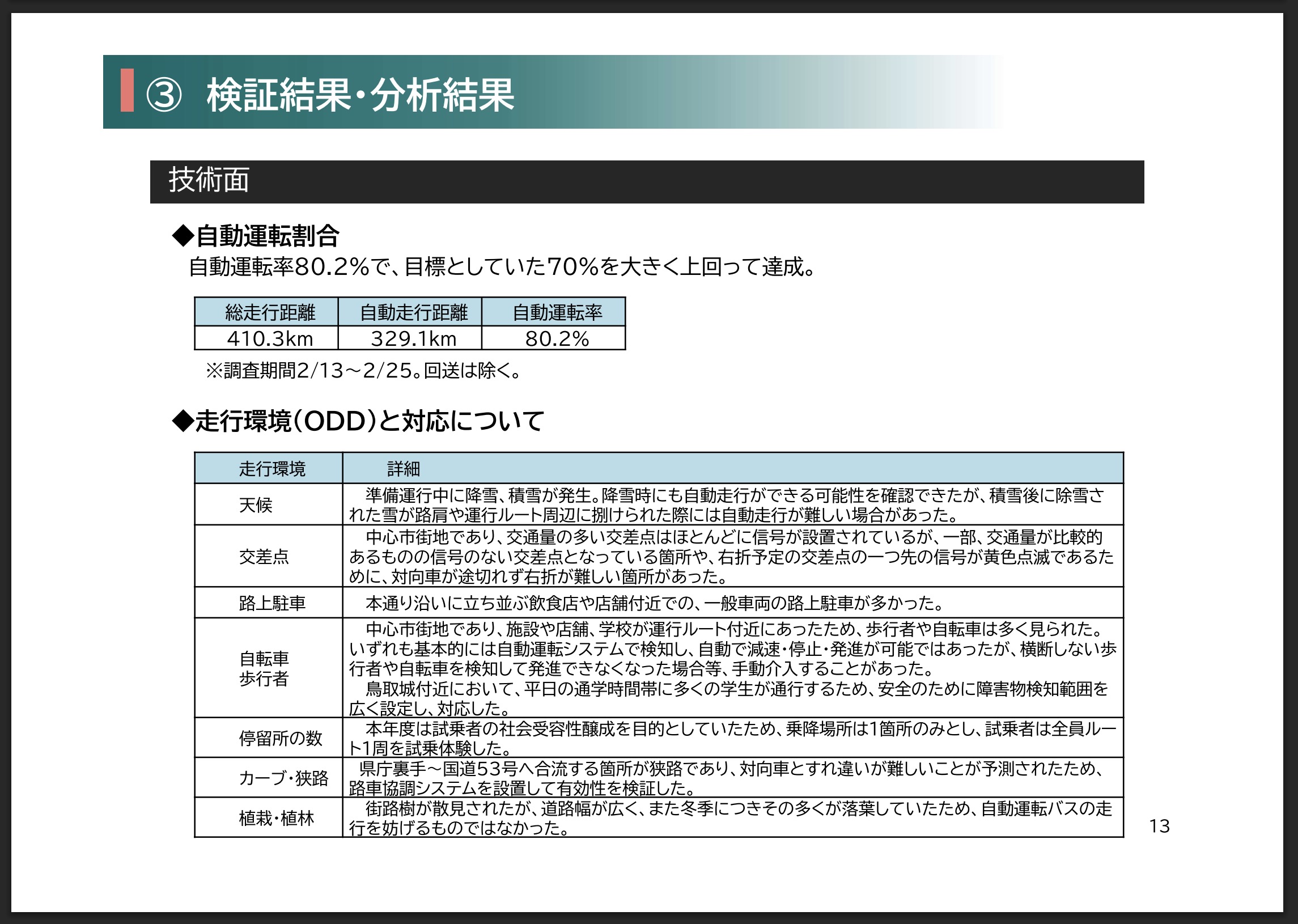

実証の結果、総走行距離410.3キロのうち329.1キロを自動走行できた。走行距離に占める自動運転率は80.2%で、目標値70%を超えた。

ODD(運行設計領域)関連では、準備運行中に降雪・積雪があり、降雪時でも自律走行できる可能性を確認したものの、積雪後に除雪された雪が路肩などに捌けられた際は難しい場合があったという。

交差点関連では、一部に比較的交通量が多いものの信号のない交差点があり、また右折予定の交差点の一つ先の信号が黄色点滅のため、対向車が途切れず右折が難しい場所があった。

路上駐車関連では、本通り沿いに立ち並ぶ飲食店や店舗付近で一般車両の路上駐車が多かったとしている。

自転車・歩行者関連では、いずれもシステムで検知し、自動で減速・停止・発進が可能であったものの、横断しない歩行者や自転車を検知して発進できなくなった場合などに手動介入することがあったとしている。

街路樹も散見されたが、道路幅が広く冬季だったため大半が落葉しており、自動運転バスの走行を妨げるものではなかったとしている。

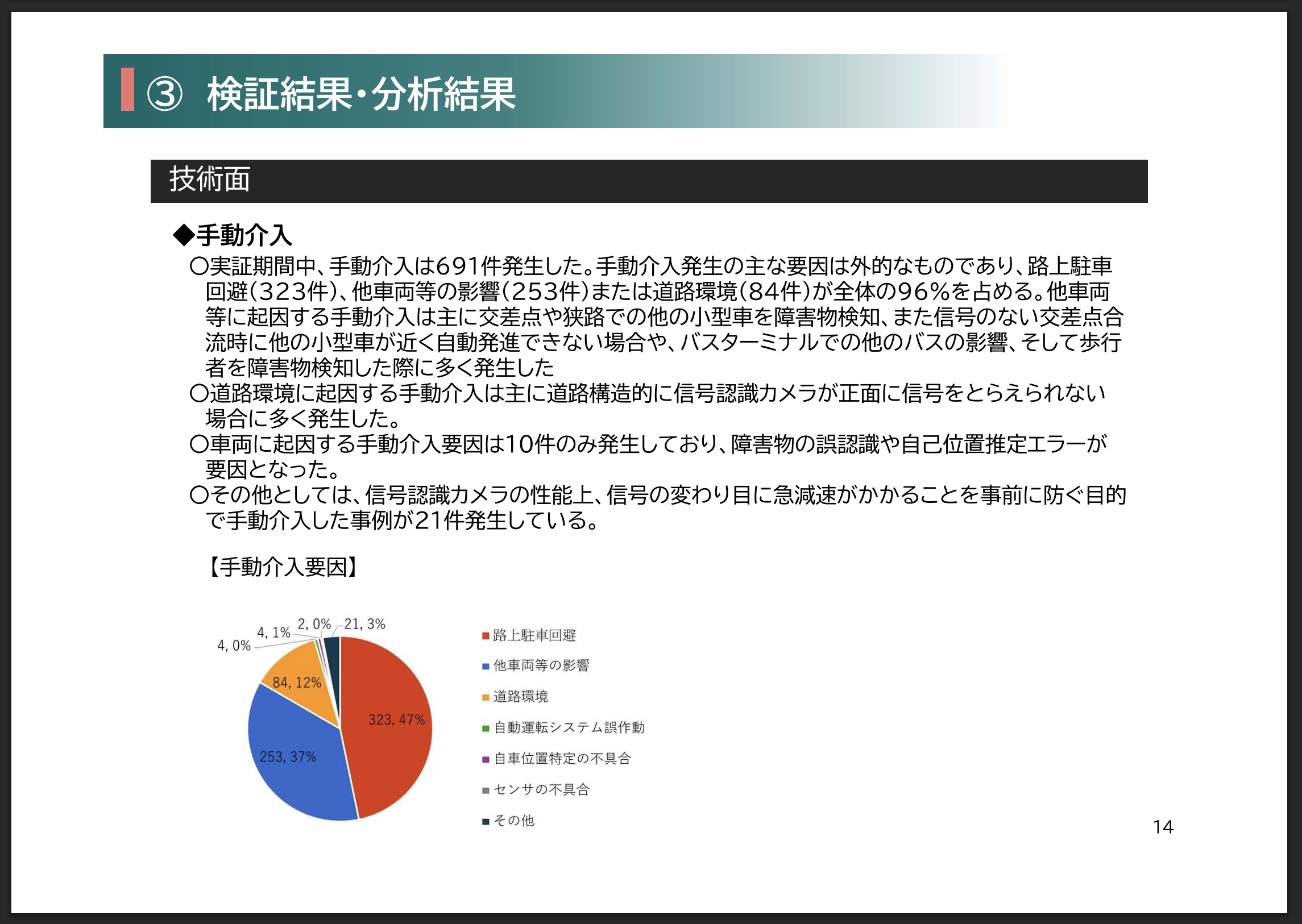

結果、手動介入は691件発生した。内訳は、路上駐車が323件(47%)、他車両などの影響253件(37%)、道路環境84件(12%)、自動運転システムの誤作動4件、自車位置特定の不具合4件、センサーの不具合2件、その他21件となっている。路上駐車が半分近くを占めているのだ。

他車両に起因するものは、主に交差点や狭路で他の小型車を障害物検知したケースや、信号のない交差点合流時に他の小型車が近く自動発進できないケース、バスターミナルにおける他のバスの影響、歩行者を障害物検知したケースなどが多かったという。

道路環境では、主に道路構造的に信号認識カメラが正面で信号を捉えられない場合に多く発生した。

路上駐車回避関連では、路上駐車を避ける技術は開発されているものの、該当ルートにおいては交差点同士が近く、また交通量が多く対向車のタイミングを計ることが難しく難易度が高かったとしている。乗降場所に他のバスや一般車両が停車していることもあり、その際も手動運転となった。

路上駐車における課題・対応案としては、自動運転バス専用の乗降場所の確保や、一般車両が駐車可能な場所を他に作る案、路上駐車を規制する案などが挙げられている。

また、本通りに左折する際、道路交通法上第一車線を走行してから第二車線に移ることが求められるが、路上駐車が発生しているケースが大半であったため、左折時から第二車線を走行できるよう規制緩和の検討が必要としている。

【参考】関連記事は「自動運転、天敵は「路上駐車」!手動介入要因の47% 鳥取で実証」も参照。

2024年度は路上駐車への介入が23%に低下

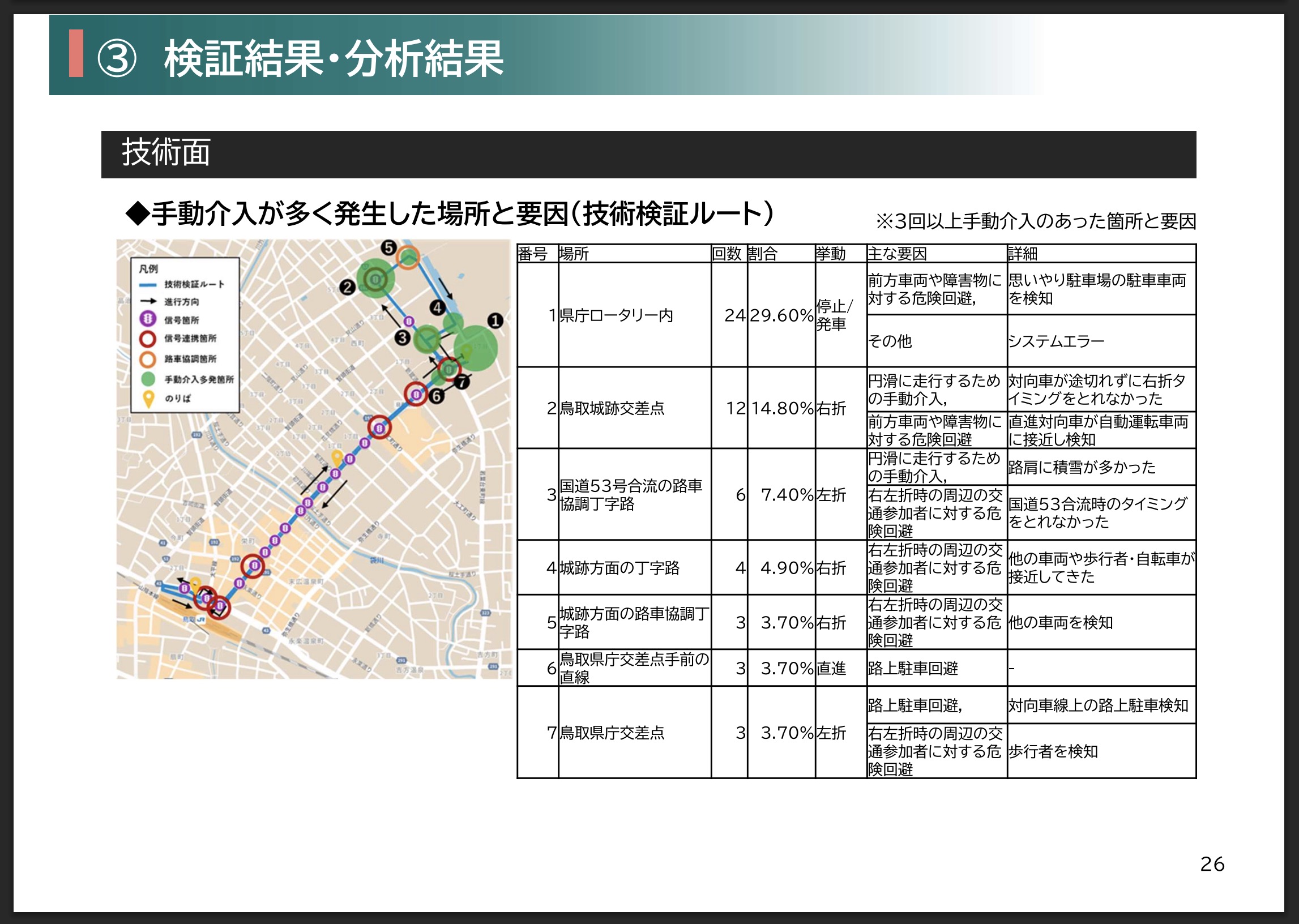

2024年度は、前年度とほぼ同じ4.5キロの技術実証ルートに加え、4.8キロの試乗ルートも設定し、11月から12月にかけて信号連携や路車協調、遠隔監視などの技術実証を行った。車両は前年度同様ティアフォーのMinibusだ。

信号連携は、信号を認識する車載カメラと合わせて、信号機情報を事前に車両が受信する連携を行った。路車協調は、手動介入が発生しやすい道路環境において、路側に設置したカメラ映像を活用した。他の車両や二輪車などの位置や速度を把握し、物標情報に加工して自動運転システムと連携した。遠隔監視は、ティアフォーの遠隔監視システム「Web.Auto」と運行管理システム「FMSコンソール」を使用し、WILLERが構築した遠隔監視画面によって運行事業者の日ノ丸自動車が対応した。

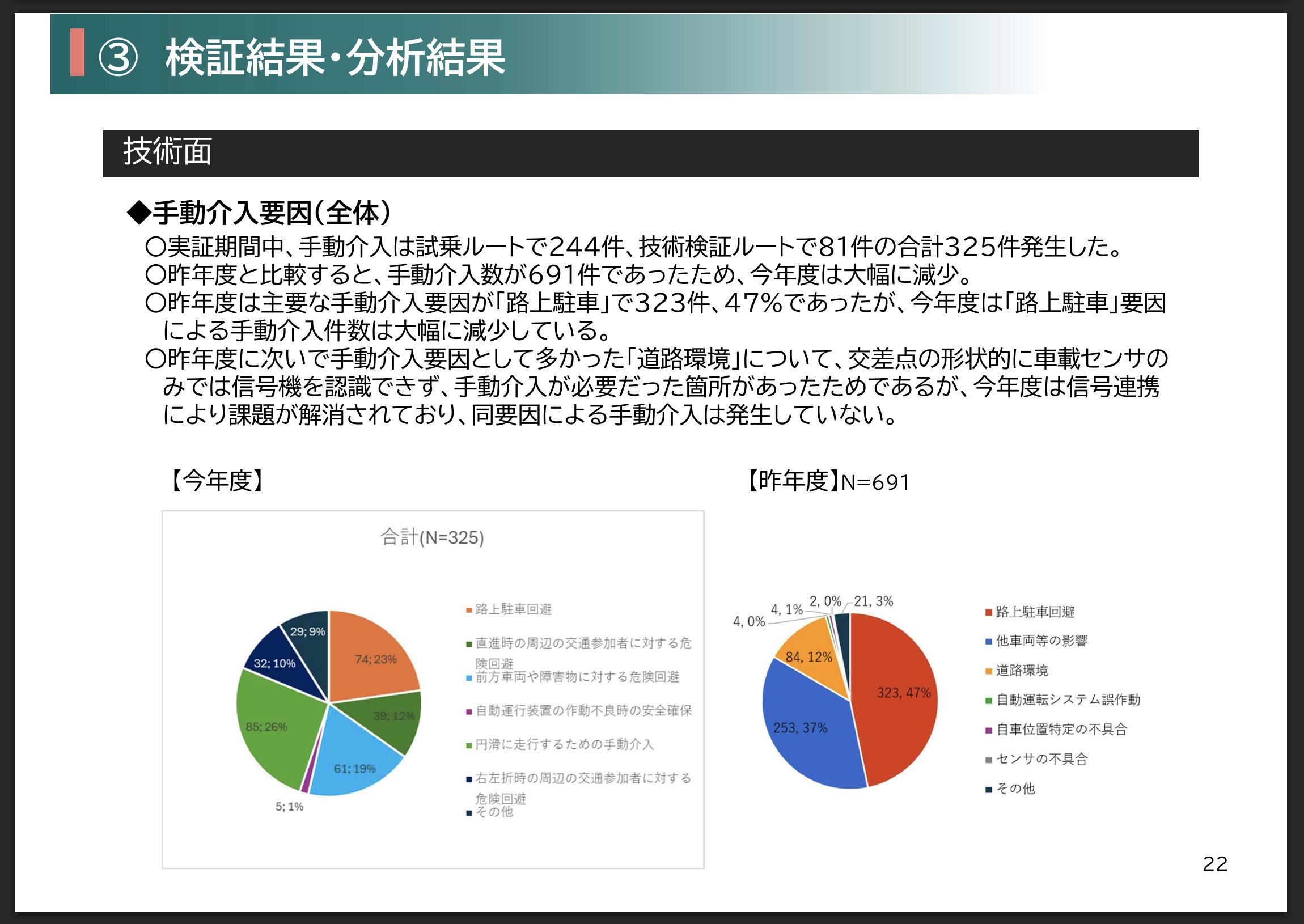

実証の結果、総走行距離321.7キロ中、手動介入件数は325件で、自動運転率は93.9%と前年度に比べ大きく改善した。

自動運転システムのアップデートにより、路上駐車の自動回避機能を搭載し、一定の効果を得た点や、主要信号9カ所で信号連携を行った点、狭路・一車線区間を除外して自律走行に適したルートを選定したことが改善につながったとしている。

手動介入要因は、円滑に走行するための手動介入が85件(26%)で最多となり、路上駐車回避74件(23%)、前方車両や障害物に対する危険回避61件(19%)、直進時の周辺の交通参加者に対する危険回避39件(12%)、右左折時の周辺の交通参加者に対する危険回避32件(10%)、自動運行装置の作動不良時の安全確保5件(1%)と続いた。

走行距離に対する手動介入件数は、前年度594メートルに1回ペースだったが、2024年度は990メートルに1回となった。路上駐車回避は、相対的に47%から23%と手動介入要因に占める割合が半減したのが特筆ポイントだ。

円滑に走行するための手動介入は、右折交差点進入後、対向車が多く右折タイミングをとれないまま赤信号になってしまった際の介入や、バスターミナル内の横断歩道付近で、横断しない歩行者(付近の喫煙所利用者)を検知して走行できなくなった際の介入などが挙げられている。

路上駐車は、自動運転システムによる自動回避機能によりかなり改善されたものの、交差点付近や対向車が多い場所、条件によってはまだ自動回避ができず、手動介入が必要だったとしている。新ルートには荷さばき車両が散見され、自動回避できるものもあったものの、大型車両や交通量の多寡など、環境次第で回避できないケースが残った。

信号連携については、すべての信号を認識できるようになり、スムーズな右左折が可能となったが、対向車が多い右折交差点では、信号が赤になる前に右折を完了できず手動介入が発生したケースや、試乗ルートに押しボタン式の黄色点滅信号があり、現状の自動運転システムでは対応できなかった点、直進時、右折待ちの対向車が右折停止線を超えて前に出てきていたため、障害物検知により進めなくなるケースなどがあったという。

課題に対する改善策としては、路上駐車関連では、システムのさらなる機能向上に加え、特に交差点付近の駐停車の取り締まり強化など路上駐車や荷さばき車両を減らす取り組みが必要としている。

信号関連では、信号の残秒数を調整し対向車信号とずらす案や、黄色点滅信号に対応したシステムアップデート、もしくは信号連携が必要とした。

バス停関連では、既存路線バス停においては他のバスが停車している際に手動介入が発生したほか、新設した降車バス停では、路上駐車により手動介入が発生した。自動運転システムは、前方駐車車両がいる場合も、しばらくしていなくなれば再発進して対応可能だが、前方車両がはけるまで待ち続ける運用が利用者目線で許容されるか不明としている。

課題はまだ残るものの、路上駐車対応を含め着実に改善が図られている印象だ。2025年度は、全体マネジメントの担当がWILLERから日本工営に変わり、現行の循環バスにより近いルートを設定し、既存バスの代替輸送を想定して実証運行を行う計画としている。

■自動運転と路上駐車

ただ避けるだけでなく、正確な判断が必要

路上駐車への対応が難しい点は、避けるために隣接車線や対向車線にはみ出さなければならない点に拠るところが大きいが、それ以外にもさまざまな難点が存在する。

路上駐車があっても、隣接車線や対向車線が空いているエリアであれば避けることはそれほど困難ではない。多少イレギュラーであっても、ルート変更しやすいためだ。しかし、混雑している道路ではハードルが上がる。隣接車線がある場合はまだ良いが、対向車線にはみ出さなければならないケースでは、対向側が絶対的に優先されるため、確実に途切れるのをじっと待つしかない。熟練ドライバーのように、一瞬の間を見抜いてサクッとかわすのは自動運転車には難しい。

また、路肩にきっちり寄せず、左側に中途半端なスペースを設けたまま路上駐車しているクルマも存在する。避けにくいばかりか、場所によっては信号待ちや左折待ちと判別しにくいケースも存在し、非常に厄介だ。一方通行路において、右側に路上駐車(違反)しているケースもある。

こうした路上駐車の車両は死角も生み出す。陰から歩行者などが飛び出してくる可能性があるため、避ける際は徐行を余儀なくされる。道路空間における見通しを悪くする要因としても弊害なのだ。

ティアフォーによると、自動運転ソフトウェア「Autoware」には障害物回避を担う機能が備わっており、それは判断と計画で構成されているという。

路駐車両に直面した際、ウィンカーを出しハンドルを切って路駐車両を回避する。路駐車両でなくても、隣接車線で信号待ちをしている大型車両や道路脇の歩行者など、回避を必要とする場面は多くある。

その一方、同一車線上の前方車両が信号待ちをしている場面では、その後方で停止する。前方車両を障害物とみなし、回避することは基本的にあり得ない。

人間のドライバーであれば、経験則を踏まえ直感的に大半の場面で正確に判断できるが、自動運転車にもこうした判断が求められるのだ。

例えば、交差点のすぐ手前で左ウィンカーを点滅させて駐車しているクルマや、左側にスペースを空けて駐車しているクルマは、人間のドライバーから見ても判断を迷う時がある。ブレーキランプや運転席の気配、他車の動向など、さまざまな情報を加味して判断するのだ。

現状の自動運転車は、まだ柔軟な判断能力に乏しい。世界の先頭を走るWaymoでも、判断に戸惑うシチュエーションは必ず存在する。その一つひとつの課題を入念に解決していく作業を繰り返し、今なお技術を磨き上げているのだ。

【参考】関連記事は「自動運転車、路肩の渋滞が「駐車場待ち」か「左折待ち」か判断できず」も参照。

■【まとめ】実証経験値がカギを握る

改善しているとはいえ、国内開発勢の技術はまだまだ北米や中国勢に及ばない。国内勢がどこまで柔軟な対応能力を磨き上げられるのか、そのカギを握るのは経験値だ。海外勢に比べ、国内勢はまず実証経験値が圧倒的に少ない。

海外で主流の自動運転タクシーと国内で主流の自動運転バスの違いはあるものの、公道走行により経験を積み重ねていかないと生きた技術を磨き上げることはできない。

サービス実装以前に、こうした面にスポットを当てた支援が求められるのかもしれない。

※自動運転ラボの資料解説記事は「タグ:資料解説」でまとめて発信しています。

【参考】関連記事としては「自動運転、実証実験の結果一覧」も参照。