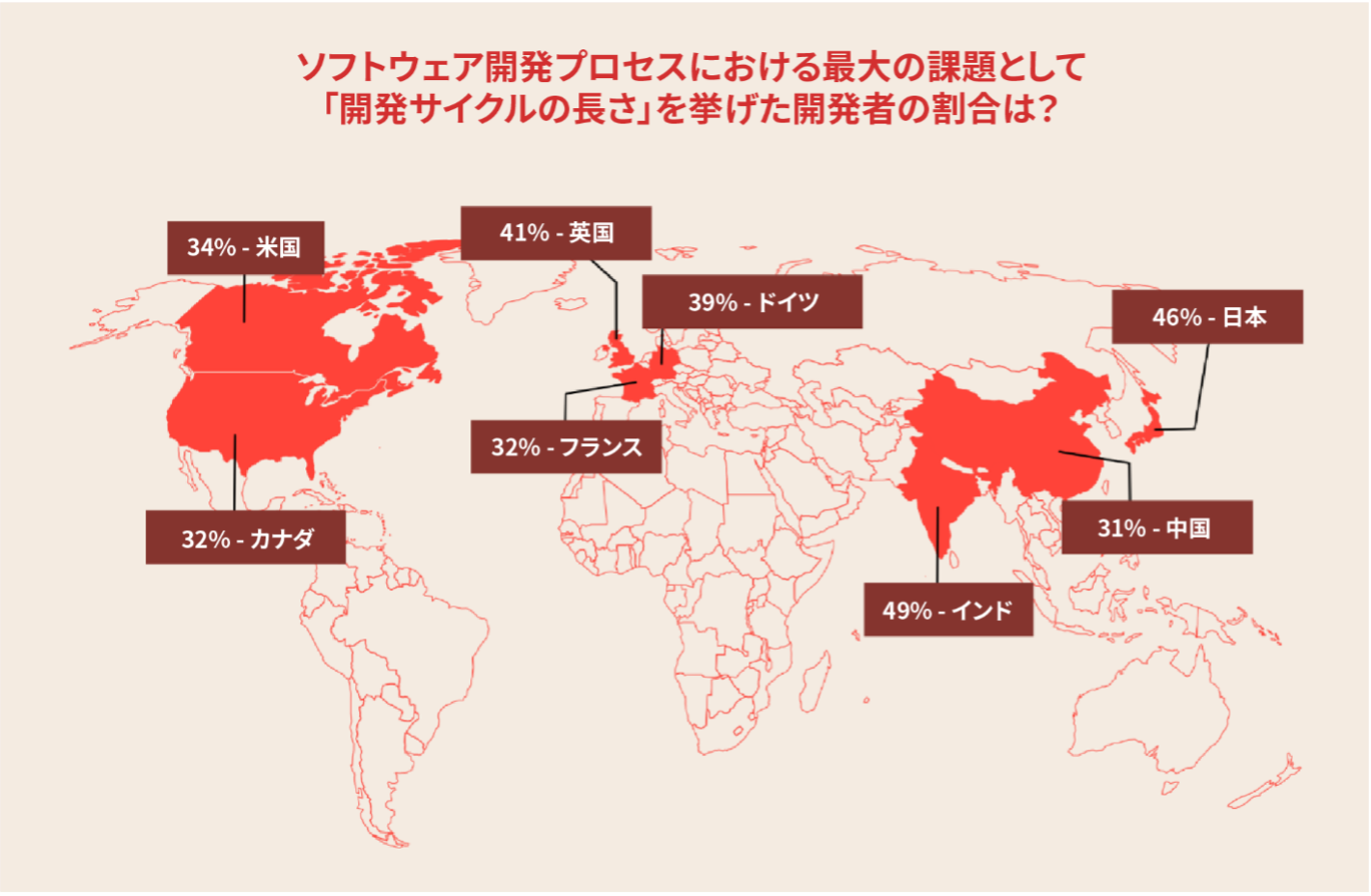

自動運転化においても重要なソフトウェア定義車両(SDV)の開発に関するグローバル調査で、日本の自動車ソフトウェア開発者の46%が、ソフトウェア開発プロセスの最大の課題として「開発サイクルの長さ」と回答したことが判明した。グローバル平均の37%を上回る結果だ。

安全と信頼を重視し、時間をかけて慎重にモノづくりを行う「石橋を叩いて渡る」型の日本企業の性質は、日本人としては美徳であり称賛されるべきものであるが、開発スピードの速さが求められる分野・マーケットにおいては、国際競争上決定的な遅れにつながりかねない。

QNXのレポートを通じ、自動車における開発サイクルやSDV開発の現状に迫る。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■QNXのレポートの概要

エンジニアを対象にSDV開発に関する調査を実施

カナダのソフトウェア開発大手BlackBerryの事業部門QNXは2025年7月から8月にかけ、北米・ヨーロッパ・アジア全域の組み込み自動車ソフトウェア開発者1,100人(うち日本100人)を対象にSDVの開発に関するオンライン調査を実施した。

調査によると、日本の回答者の46%がソフトウェア開発プロセスの最大の課題として「開発サイクルの長さ」を挙げた。中国31%、フランスとカナダ32%、米国34%、ドイツ39%、英国41%、インド49%で、グローバル平均の37%を9ポイント上回る格好となった。

日本の企業文化・風土と言うべきか、信頼性や安全性に対する意識が非常に高く、品質重視・完璧主義のモノづくり文化が長く続いてきた。日本製ハードウェアの信頼性の高さを裏付ける文化だが、それゆえ開発・製造には時間がかかる。

検討に検討を重ね、試作してはダメ出しして作り直す。ゆえに信頼性の高いモノが出来上がるが、当然時間を要することになるのだ。

開発サイクルの長さに次ぐ課題としては「統合の複雑さ」と「車両/プラットフォーム/モデルライン間でのスケーラビリティの欠如」がそれぞれ36%、「デバッグおよびテスト」と「ツールチェーンの断片化」がそれぞれ33%となっている。

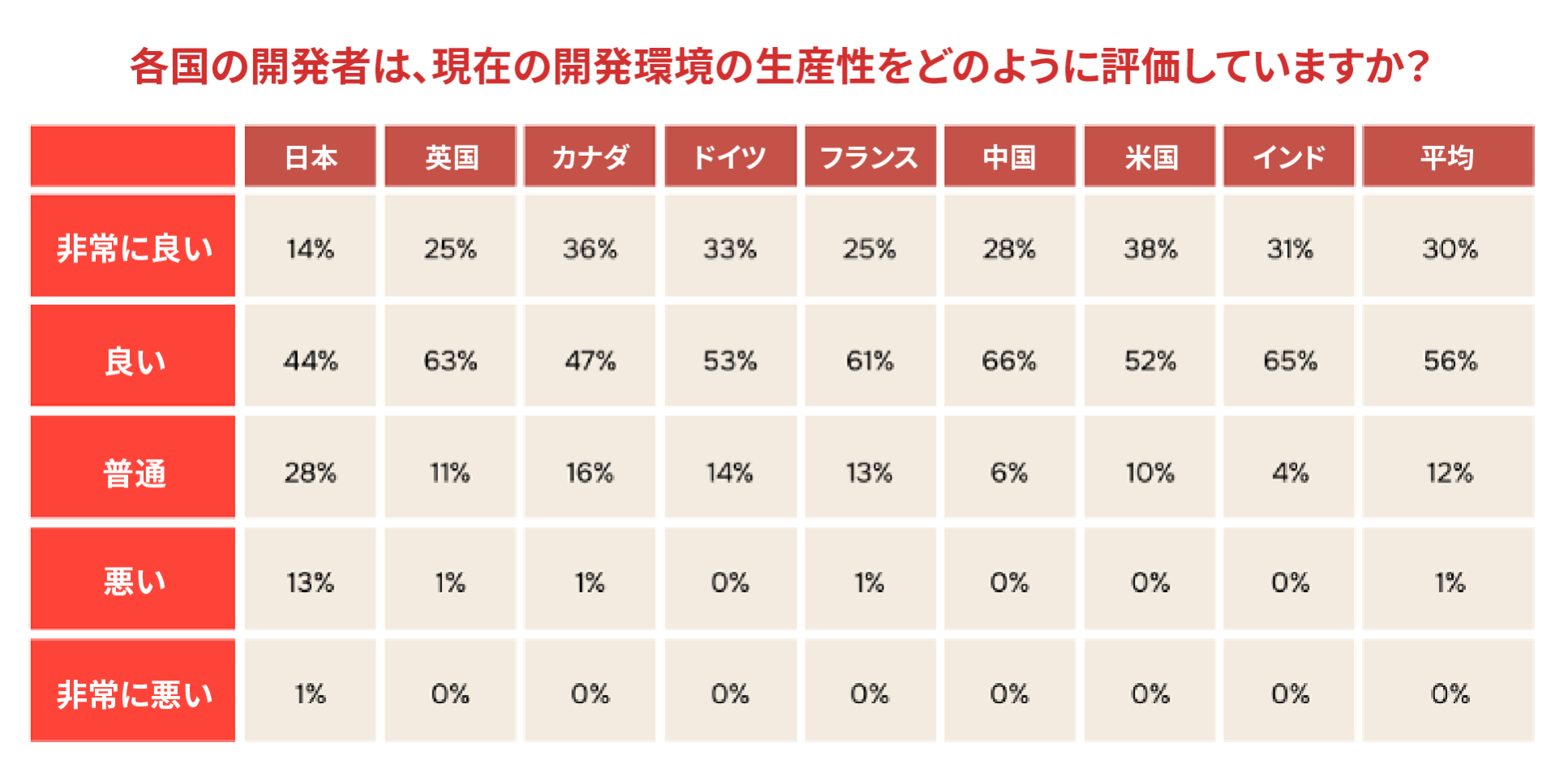

こうした課題意識は、開発環境の生産性に対する厳しい見方にも影響している可能性があると指摘している。現在の開発環境の生産性についての評価に関し、日本の回答者が「非常に良い」と答えた割合は14%で、グローバル平均の30%を大きく下回った。「良い」の44%を足しても58%に留まる。

一方、「普通」(28%)、「悪い」(13%)、「非常に悪い」(1%)と答えた割合は、いずれも調査対象国のうち最も高く、開発環境への評価がグローバルに比べ総じて低い傾向が浮かび上がったという。

対して、中国は「非常に良い」「良い」の合計が94%に及ぶ。フランス86%、カナダ83%、米国90%など、諸外国は軒並み現在の開発環境における生産性を高く評価している。

日本勢は協業やコラボレーションに消極的?

開発環境の生産性には外部のリソースの活用も影響している。開発におけるオープンソースソフトウェアの役割を評価する問いに対し、日本は「価値がある(非常に/ある程度)」と答えた割合が82%で最も低かった。グローバル平均は92%に上る。

グローバル比較で評価が全体的に低くなる傾向は、業界横断的なコラボレーションの重要性に対する見方にも表れている。

「現在の開発プロジェクトにおいて、業界横断的な連携はどの程度重要か」との問いに対し、「重要(非常に/やや)」と回答した日本の開発者は83%(グローバル平均93%)にとどまり、「重要でない(あまり/全く)」は12%(同6%)だった。

また、自社が協働的な開発手法を支援しているかどうかに関し、「強く同意」と回答した割合は33%(同50%)と対象国の中で最も低く、最も高い数字を示したインドの72%とは2倍以上の差が示された。

規制とイノベーションのスピード感に乖離?

ソフトウェア開発を阻害する最大の課題のうち、「規制遵守」と回答した割合は日本30%(グローバル平均35%)だったが、規制への対応能力に「非常に自信がある」と答えた割合は16%(同39%)に留まった。規制の枠組みがイノベーションのペースに追いつけると考える日本の回答者も67%(同85%)止まりで、規制とイノベーションのスピード感の差への懸念が示された格好だ。

最も困難と感じている規制の種類は、「サイバーセキュリティ」49%、「機能安全」42%、「AI/機械学習関連」38%で、いずれもグローバル平均を上回った。

自動運転関連では、日本の回答者の71%が「完全自動運転は現在過度に注目されすぎている」と回答(グローバル平均54%)した一方、53%が2030年までにSDVの形を最も左右する機能として同じく「完全自動運転」を挙げたという(同47%)。

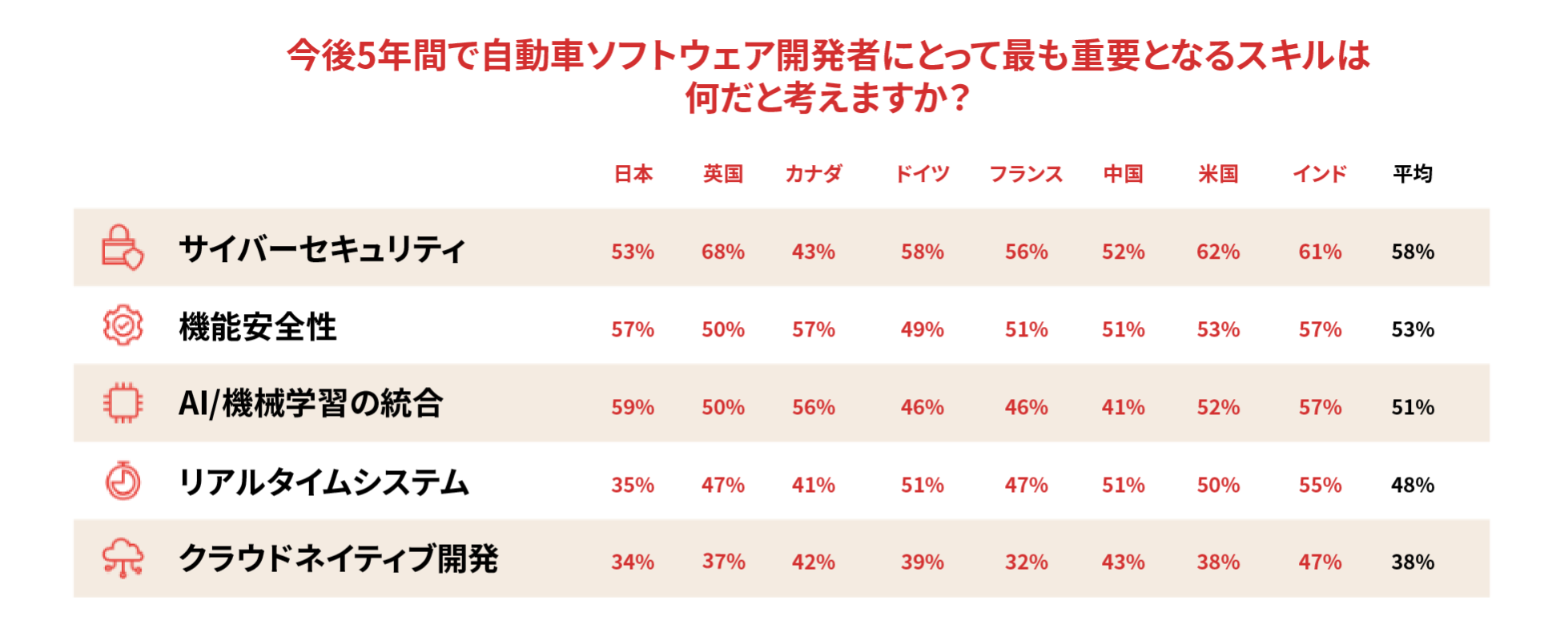

AI/機械学習の統合を重要視

「今後5年間で自動車ソフトウェア開発者にとって最も重要となるスキルは何か」という問いに対し、日本は「サイバーセキュリティ」53%(グローバル平均58%)、「機能安全性」57%(同53%)、「AI/機械学習の統合」59%(同51%)、「リアルタイムシステム」35%(同48%)、「クラウドネイティブ開発」34%(同38%)という結果となった。

特に「AI/機械学習関連」は規制分野における課題でも上位に位置付けられており、日本のSDV開発環境において、AIと機械学習は規制とスキルの両面で重視されている。

QNXでジャパンシニアカントリーセールスマネージャーを務める松岡秀樹氏は、「日本のSDV開発現場には他の国と異なる独自性があり、安全性や規制に対する高い意識が開発慣行はじめ開発環境における課題や生産性への評価に影響している可能性が示されている」と指摘する。

■自動車業界における開発サイクル

自動車の開発サイクルは3~5年

自動車メーカーは、製造分野の雄として世界経済をけん引してきた。モノづくりのこだわりが詰まった製造技術の宝庫で、特に日本では戦後の経済を押し上げ、世界レベルにまで高めた実績を有する。

「良いものを作る」という思いのもと、製品化を急ぐことなく妥協を許さず改善を重ねていくスタンスを貫いている。安全面に関しては、石橋を一歩進むごとに叩いてなかなか渡らないスタンスだ。

インターネットの普及とともにIT時代が到来し、電機メーカーらが凋落する中、この世界トップクラスの製造技術は勢いを失うことなく、今なお日本を代表する一大産業として君臨している。

こうしたスタンスや技術はモノづくりの観点からは称賛に値するが、開発サイクルは非常に長いものとなる。自動車の開発サイクルは3~5年と言われており、ただでさえ長い期間を必要とするため、プロダクトが世に送り出される頃には最新技術が最新でなくなってしまうこともある。イノベーションを起こしにくい側面があるのだ。

CASEの波が開発・製造現場にも押し寄せる

それでもなお世界の覇権を握っているのが事実だが、自動車業界が100年に一度と言われる変革の時代を迎え、様相が変わり始めた。CASE(コネクテッド、自動運転、シェア・サービス、電動化)が示すように、クルマは従来の機械からコンピュータへ進化を遂げ始めているのだ。

すでに各機能の電子制御化は進み、コネクテッド化、自動運転機能(ADAS)の拡充、動力の電動化も進み始めているが、今後はさまざまな機能を統一的にソフトウェア制御していく流れが進んでいく。

この流れは、自動車を機械からコンピュータへと変貌させる。ソフトウェアファーストの開発、つまり「SDV(Software Defined Vehicle)」が主流となっていく。これまでは機能ごとにソフトウェアを開発していればよかったが、統合OSを搭載し、中央制御可能なものへと進化させるのだ。

ソフトウェアファーストなコンピュータへと進化させることで、ハードウェアに関係なくソフトウェアアップデートによってクルマを最新状態に保つことが可能になる。

自動車メーカーはソフトウェア開発が苦手?

SDVは世界的潮流だが、日本勢はソフトウェア開発の遅さも指摘されている。日本の自動車メーカーに限った話ではないが、機械としての自動車製造に特化し業績を上げてきた各メーカーは、テクノロジー企業と比べソフトウェア開発が弱い。自社技術を磨き上げるには当然時間を要する。

ただ、米国のように新興テクノロジー企業が多く育つ環境であれば、自動車メーカーとテクノロジー企業が接近しやすく、スタートアップ買収などで技術を一気に吸収できる。ソフトウェア開発を担うエンジニアも多く育っており、人材の流動性も高いため、ソフトウェア開発に力を入れやすいと言える。

日本勢もパートナーシップや買収などを行っているが、その規模は米国勢の比ではない。

中国系自動車メーカーは面白い進化を遂げつつある。世界各国のメーカーに比べ製造面でクオリティを追求することが少なく、海外メーカーの技術を吸収することに主眼が置かれていた。

それゆえ開発サイクルも短めだったが、近年は国策のもと急成長を遂げたAI・ソフトウェア開発の新興勢が豊富で、自動運転分野を中心に自動車メーカーとの結びつきも強まった。

語弊があるかもしれないが、旧来の自動車製造にそこまでの実績もこだわりもなく、SDVやEV、自動運転などのイノベーションを受け入れることに抵抗がないのだ。過去のクオリティが低かった分、CASE分野の進展とともに製造面でもレベルが上がり始めている。

話がそれたが、「モノ」の質だけで勝負できない時代が到来するのだ。日本勢は、お家芸とも言うべきモノづくりの精神でただでさえ遅れがちなのに、ソフトウェア分野でさらに遅れる……と言うことになりかねない。開発スピードが求められる分野・マーケットにおいて、この差は致命的となり得る。

【参考】関連記事「SDV(ソフトウェア定義型自動車)の意味は?自動運転化の「最低条件」」も参照。

トヨタが2025年度内にもSDV実用化へ

SDVに関しては、米テスラに代表される新興EV勢が先行する。開発当初から電動化・コンピュータ化が前提となっているためだ。旧来の自動車メーカーは総じて後塵を拝している。

国内では、トヨタが2025年度内に発売予定の新型RAV4にソフトウェアプラットフォーム「Arene」を搭載し、先鞭をつけることとなる見込みだ。Areneプラットフォームは、トヨタのモノづくりの知見と技術に最新ソフトウェア機能を組み合わせたもので、統合されたソフトウェアによって革新的な体験の開発を実現できるとしている。

トヨタは、Areneの採用を皮切りにSDV開発を本格化していく構えだ。RAV4には、初搭載となる新世代マルチメディアや最新のToyota Safety SenseがAreneにより実現するという。

海外では、独フォルクスワーゲンはソフトウェア開発を担う子会社CARIADを通じてSDV開発を推進しているほか、2024年に米新興EVメーカーRivianと合弁Rivian and VW Group Technologiesを立ち上げ、SDVアーキテクチャの設計を進めている。2027年からグループの製品ポートフォリオに統合していく予定という。

また、中国ではCARIAD ChinaとVolkswagen China TechnologyがXpengとパートナーシップを結んでおり、競争力の高いゾーンアーキテクチャを開発して2025年末の市場投入を目指すとしている。

【参考】関連記事「トヨタ、次世代車載OS「アリーン」を2025年実用化へ」も参照。

モデルベース開発では国内勢が協調

自動車業界では、開発サイクルを速めるためモデルベース開発の導入が進んでいる。従来、開発の過程においてプロトタイプの作製や図面起こしなどを都度行っていたが、モデルベース開発においてはシミュレーション環境のもと、仮想システム内で開発を進める。

コンピュータ上で動作するモデルを構築し、それをベースにシミュレーションして改善を重ねていく手法だ。部署間やサプライヤー間などで状況を共有する際にも有用だ。実際のモデルやプロトタイプを作製し、改善に向け試作を重ねていく従来の手法に比べ、開発期間を大きく短縮できる。

モデルベース開発をめぐっては、トヨタ、日産、ホンダ、スバル、マツダ、デンソー、アイシン、パナソニック、三菱電機、ジヤトコが2021年、モデルベース開発を自動車産業に広く普及するための組織「MBD推進センター」を設立している。

経済産業省主導のもと検討を進めてきたモデル利用の在り方に関する取りまとめを民間で継承し、国内自動車産業の国際競争力向上に貢献していく方針だ。

■【まとめ】モノづくりの精神が通用しにくいソフトウェア開発がカギを握る

CASEの潮流の中、自動車産業には今以上の開発スピードが求められるのは言うまでもないことだ。信頼や安全を根底に置いたモノづくりの精神は大事だが、変えていかなければならない面も当然ある。

そのキーワードとなり得るのが、モデルベース開発やSDVだ。いずれもコンピュータ・ソフトウェア技術が必須であり、ここで遅れると取り返しがつかない事態に陥りかねない。

従来のモノづくりの精神が通用しにくい分野だけに、メーカーそのものがしっかりとバージョンアップを図っていかなければならないところだ。

【参考】関連記事としては「自動運転が可能な車種一覧(タイプ別)」も参照。