コンピュータがすべての運転操作を代替し、無人の自律走行を実現する自動運転技術。海外では人間のドライバー顔負けの運転技術を持つシステムも誕生し、自動運転時代の本格的な訪れを予感させる。

ドライバー不在の運行が自動運転の肝で、北米や中国の一部都市では無人で走行する自動運転車の姿を見るのも珍しくなくなった。ドライバーに対する概念はすでに様変わりしつつあるようだ。

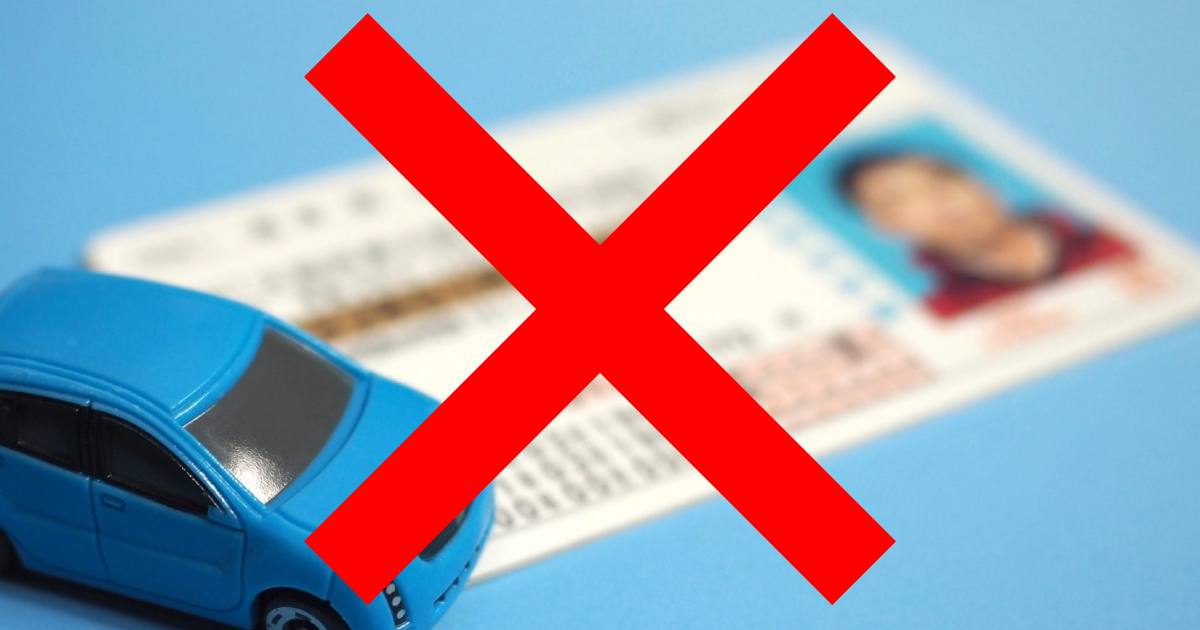

では、自動運転技術によって運転免許が不要になる時代はいつ訪れるのか。「運転」の定義に触れつつ、自動運転時代の免許の在り方を模索してみよう。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

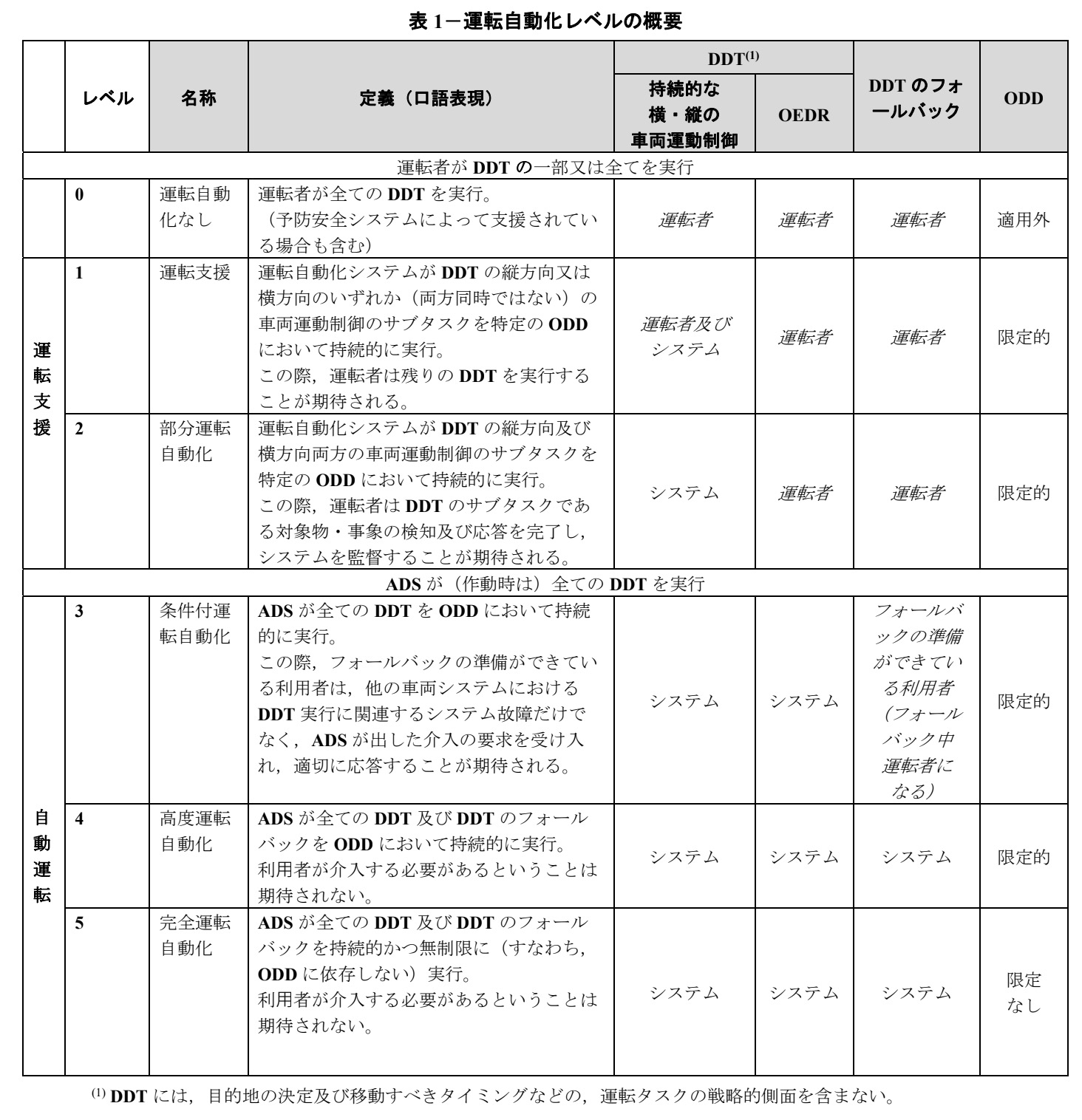

■自動運転レベルとは?

まず、自動運転レベルについておさらいしていこう。

「レベル3以降」が自動運転

自動運転レベルは0~5に区分されており、0は運転支援なし、レベル1は縦・横どちらか一方向の制御をシステムが支援し、レベル2は縦・横両方の制御を支援する。アダプティブクルーズコントロールやレーンキープアシストなどが要素としてあてはまる。ここまでは自動運転に該当せず、あくまで運転支援システムだ。

▼自動運転のレベル分けについて|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/001226541.pdf

【参考】関連記事としては「自動運転レベルの定義解説【0・1・2・3・4・5の表付き】」も参照。

レベル3からが自動運転に相当する。レベル3は一定条件下(ODD)で人間の手を要しない自律走行を実現するが、条件を満たしていてもコンピュータが手動運転への交代を要請することがある。その際、人間がただちに介入し運転操作を引き継がなければならない。

レベル4も一定条件下(ODD)で自律走行を実現するが、ODD内であれば原則として人間の手を介することなく、自律走行を全うするシステムを指す。物理的な事故は別だが、突発的なシステムの不具合などがあっても安全な場所まで自律走行し、リスクを最小化することが最低限求められる。

レベル5は一定条件を付すことなく、あらゆる条件下で自律走行を実現する。人間が手動運転可能な道路種別やエリア、速度域などはすべてカバーする、最高峰の自動運転レベルとなる。

【参考】自動運転レベルについては「自動運転はいつ実用化?レベル・モビリティ別に動向・有力企業を解説」も参照。

レベル3は免許が必要?レベル4は?

レベル3はドライバー・運転者の存在が前提となるため、車両を制御する人間は運転免許が必須となる。システム上、車内無人で遠隔監視・操作によるレベル3も可能だが、この場合も遠隔操作者は運転免許を保有する必要がある。

これがレベル4になると話が変わってくる。レベル4は人間の介入を前提に設計されていないため、完全無人の走行を実現可能なためだ。ODD内の運行に限れば、運転免許は必要ないのではないか――と考えられる。

レベル5に関しては、もはやODDは存在せず、いかなる条件下でも自律走行可能なため、運転免許はいらないはずだ。

そう考えると、レベル4が運転免許の有無の分岐点となりそうだ。以下、法律面で自動運転がどのように定義・規制されているか見ていこう。

■道路交通法による定義・規制

自動車に「運転者」は付きもの?

運転免許に関しては、道路交通法第八十四条で「自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない」と定められている。

また、同法第六十四条では「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない」としている。

「運転」をしようとする者は、運転免許を取得し、有効な運転免許証を携帯しなければならないのだ。「運転」については、同法第二条の中で以下のように定義されている。

道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。

自動車に「運転」は付きものであり、従来は人間が手動制御装置を操作して車両を運転するのが当然とされていた。それゆえ、道路交通法も人間による手動操作を前提に各条文が定められていたが、自動運転技術の登場で状況が変わった。

コンピュータがすべての運転操作を代替する自動運転は、人間の運転者の存在を前提としておらず、運転席無人の走行を可能にする。運転席そのものを備えないオリジナル設計の車両も登場し、従来の当たり前が通用しなくなったのだ。

レベル3は「運転」に相当する

政府は2019年、道路運送車両法と道路交通法を改正(2020年施行)し、自動運転システムに相当する装置を「自動運行装置」と定義し、この自動運行装置を活用した走行も「運転」に相当すると定義した。

これは自動運転レベル3を想定したもので、運転者の存在を前提とした自動運転システムの使用形態となる。自動運行装置を使う運転者の義務や、作動状態記録装置による記録義務付けなども規定された。

レベル3はODD(運行設計領域)内においても自動運転システムが作動しなくなる可能性があり、その場合は人間がただちに運転操作を引き継がなければならないため、運転手の存在を前提としているのだ。

レベル4の特定自動運行は「運転」の定義から除外

レベル4に関しては、2022年の道路交通法改正(2023年施行)で、新たに「特定自動運行」に関する規定が設けられた。自動運行装置による運行で、自律走行の使用条件を満たさなくなった際、ただちに自動的に安全な方法で車両を停止させることができるものを「特定自動運行」と定義し、「運転」の定義から除くこととした。

この特定自動運行は、レベル3のように人間の運転者が引き継ぐ必要のない自動運転システムが該当するもので、運転者の存在を前提としていないものも含む。いわゆるレベル4だ。

運転者がいない状態で自動運転(特定自動運行)を行おうとする者は、特定自動運行計画を策定し、都道府県公安委員会の許可を受けた上で運行しなければならない。主に人やモノの輸送サービスを意識した制度設計だ。

特定自動運行は「運転」の定義から除かれているため、法律上運転免許は必要ないことになる。

法律上、レベル3は運転、レベル4の特定自動運行は除外される

このように、道路交通法上はレベル3走行は「運転」にあたり、レベル4に相当する特定自動運行であれば「運転」にあたらないこととされている。

「『運転』をしようとする者は運転免許を受けなければならない」ことから、特定自動運行は運転免許が不要ということになる。つまり、特定自動運行に該当する限り、運転免許は必要ないのだ。

しかし、コトはそう簡単に運ばない。現実的な運用面を加味した場合、運転免許なしでは運用できないケースが多々あるためだ。

以下、レベル4の運用面について解説していく。

■レベル4の運用面から見た免許の必要性

レベル4サービスは運転免許が必要?

上述したように、レベル4は一定条件下において運転者を必要としない無人走行を可能にする。自動運転バスや自動運転タクシーの多くは、このレベル4仕様となっている。

例えば自動運転バスの場合、始点のAポイントから終点のBポイントまでを往復する特定ルートがODDのうち走行可能経路となり、AB間において無人走行を行うことができる。

では、その運行において運転免許が一切必要ないかと言うと、現実問題としてなかなかそうはいかないものと思われる。

自動運転バスがAB間のみを走行するのであれば問題ないが、営業時間外などは待避所・車庫まで移動しなければならない。このルートもODDに含まれているのであれば、レベル4による自律走行によって運行場所までたどり着き、営業終了後も無人で帰ってくることができる。

この場合、運転免許を要する場面は存在しないが、ODDに含まれない場合は、そのODD外は運転免許を有するオペレーターが車両を移動しなければならない。

また、レベル4であってもなんだかんだで運行不能に陥るケースが必ず出てくる。システムの不具合、天候の急変、事故、道路上におけるハプニングなどさまざまな要因があり、物理的損傷でそもそも走行できない場合は免許云々は関係なくなるが、センサーのみ破損した場合は手動運転で車両を移動する必要がある。

システム不具合により走行不能に陥った場合は、遠隔・もしくは直接コンピュータに介入することで問題を解決できれば運転者は必要ないが、自動運転システムを修理できなかった場合、自律走行不可のためオペレーターが車両を移動しなければならない。

自動運転タクシーなども同様だ。もし、自動運転サービス関係者全員が運転免許を持っていない……ということになると、有事の際に誰も車両を移動させることができなくなる。結局のところ、レベル4サービスにおいては運転免許を有するオペレーターが必須となるのだ。

そう考えると、レベル5による自動運転サービスも同様かもしれない。有事の際を踏まえると、必ず運転免許を有するオペレーターが必要……ということになりそうだ。

ただ、技術が高度化すればするほど走行台数分のオペレーター=運転免許保有者は必要なくなり、一人が複数台を担当できるようになるものと思われる。

レベル4の自家用車の場合は運転免許は必要?

次に、自家用車におけるレベル4、レベル5を考えてみよう。自動運転自家用車は現状レベル3しか実現していないが、米テスラやTensor、イスラエルのモービルアイなどがレベル4以上のシステムを搭載した自家用車の開発を進めている。自動車メーカー各社も水面下でレベル4自家用車の開発を進めているものと思われる。

レベル5を前提とするテスラは例外だが、多くの場合、レベル2+のハンズオフやレベル3のアイズオフ同様、高速道路などの自動車専用道路からレベル4を開始するものと思われる。

自動車専用道路は歩行者などが混在することがないため、リスクを低く抑えられるためだ。また、レベル2+、レベル3で培った知見や高精度3次元地図をそのまま生かすこともできる。ゆえに、自動車専用道路でまず実装される可能性が高い。

いずれにしろ、自家用車において自動運転可能なエリアはごく一部に限られ、時間をかけて幹線道路などに拡大されていくものと思われる。ルールベースではなくエンドツーエンドモデルの実装が始まれば劇的に状況が変わる可能性があるが、しばらくの間は手動運転区間と自動運転区間が混在することになる。

手動運転区間と自動運転区間が混在する――ということは、多くの場合運転免許がなければ現在地から目的地までのルートすべてを網羅することはできないことになる。

ODD内の走行に限る場合はどうなる?

ただし、自動運転自家用車の場合、新たな論点が浮上する。自動運転タクシーのように一定エリア内をODDに収めている場合、そのODD内の走行に限れば運転免許はいらないのか?――という点だ。

例えば、ODD内にある自宅からODD内にある塾へ子どもが向かう場合、子ども単独で乗車できるのかどうか。自動運転タクシーの場合、運行事業者がケツを持つため子ども単独でも乗車できるが、自家用車の場合はどうなるのか。トラブルを前提としなければ子どものみで乗車しても問題なしとなるが、現実的にそうはならない。

自動運転自家用車で万が一システム面のトラブルがあった場合、誰がどのように対応、責任を全うするのか――という問題が生じるのだ。自動運転サービスのような運行事業者が介在しないため、トラブルの際の対応責任をクルマの所有者が負うべきか否か――という論点だ。

こうした場合、所有者・乗員は一切対応する必要がないのであれば、運転免許なしの乗車も良しとする可能性が出てくる。自動車メーカーや自動運転開発事業者が即座に対応すべき――という形式だ。ただ、その場合即座の対応は難しく、現場で事故が発生した場合などは道義的責任を果たせなくなる恐れがある。

現状、国内の法律や規制は運行事業者などの存在を前提としており、自動運転自家用車に関しては明快なルールを設けていない。遅かれ早かれルール作りが進められるものと思われるが、その内容次第で運転免許の有無も左右されることになるだろう。

では、レベル5の自動運転自家用車であればどうか。原則すべての道路を走行可能なため、この水準まで達すれば運転免許なしで所有・乗車しても良いのでは……という考え方が支配的になるものと思われる。そうでなければ、レベル5の本質とも言える「移動の自由」の妨げになるためだ。

【参考】ODDについては「自動運転のODD(運行設計領域)とは?」も参照。

新たなルール作りが必須

まとめると、レベル4サービスの場合はオペレーターが運転免許を保有していれば問題なさそうだが、自家用車の場合は規制次第となる。乗員は「運転」に対する義務を原則負わないものの、では誰が有事の際の運転者としての責任を負うのか……という点が不明瞭なままなのだ。

この論点の結果次第で、レベル4でも原則運転免許を所持しなければならないものとされるのかどうかが左右される。おそらく、手動運転の要素が少しでも残る限り、当面は運転免許必須とされる可能性が高い。

その後、徐々に条件付きで免許不要論が噴出し、新たな議論が巻き起こるかもしれない。場合によっては、「自動運転車限定免許」が創設される可能性も考えられるだろう。一部でレベル4、その他はレベル3相当の運転を可能とする水準であれば、従来の運転免許とは異なる技能で車両を使用することもできるかもしれない。

■【まとめ】自動運転時代の運転免許の在り方議論はまもなく本格化?

レベル5が登場するまでに、こうした運転免許に関する議論が本格化しているはずだ。少し前までは、レベル5は技術的に実現不可能、または数十年後の水準などと言われていたが、AI技術の著しい進化により、早期実現の可能性が出てきた。

このレベル5が実現すれば、徐々に自家用車と移動サービス車の垣根がなくなっていく可能性も考えられる。タクシーのようにどこでも呼び寄せることができ、従来より安価で利用できる可能性が高まるためだ。サービス車両であれば、ケツ持ちが存在するため運転免許の要否を考慮する必要もない。

まだまだ先の話のようにも感じられるが、2030年代にはこうした議論が現実味を帯びているはずだ。今後、自動運転技術がどのように進化し、実装されていくのか。その動向に注目だ。

【参考】関連記事としては「読者の声:高齢者向けに「安全装置つき限定免許」を 免許返納前のワンクッションに」も参照。