自動運転車優先レーンを活用した走行実証が新東名高速道路で2025年3月にスタートすることが決まった。平日夜間に第1通行帯を自動運転車優先レーンに設定し、自動運転トラックの実証を3月3日に開始する。自動運転サービス支援道構築に向けた第一歩だ。

長距離輸送を担う自動運転トラックの実用化は、ドライバー不足が慢性化する物流業界にとって大きなプラスとなるほか、ここで培われたインフラ協調システムは、一般道含め他の自動運転サービスにも貢献する。

自動運転サービス支援道の概要とともに、期待が高まる新プロジェクトの中身に迫る。

▼新東名高速道路(駿河湾沼津SA~浜松SA)自動運転車優先レーンを設定します|経済産業省

https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250207003/20250207003-2.pdf

▼高速道路での自動運転トラックの実証について|経済産業省

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001754017.pdf

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■自動運転車優先レーンの概要

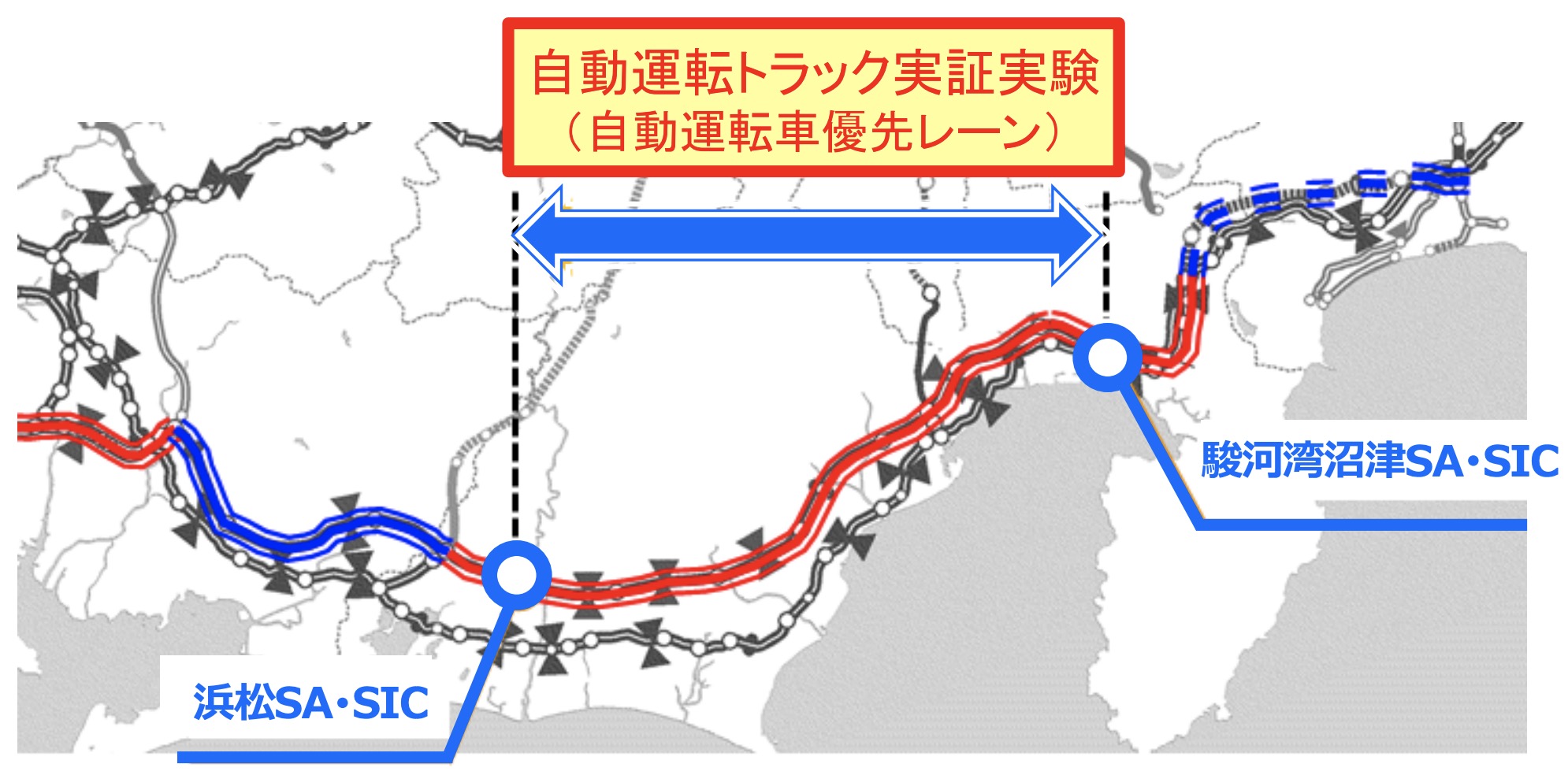

新東名駿河湾沼津SA~浜松SA間の約100キロ

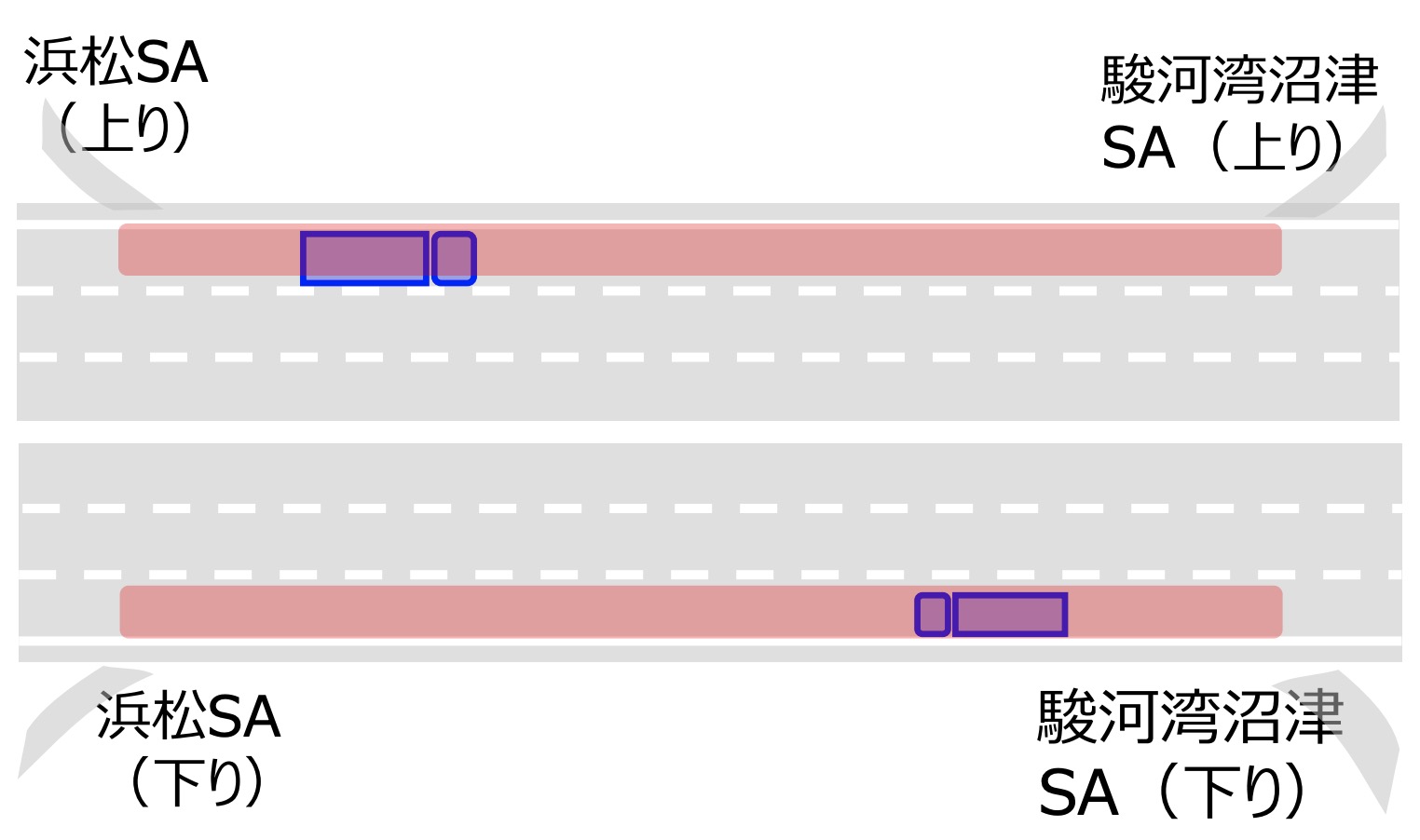

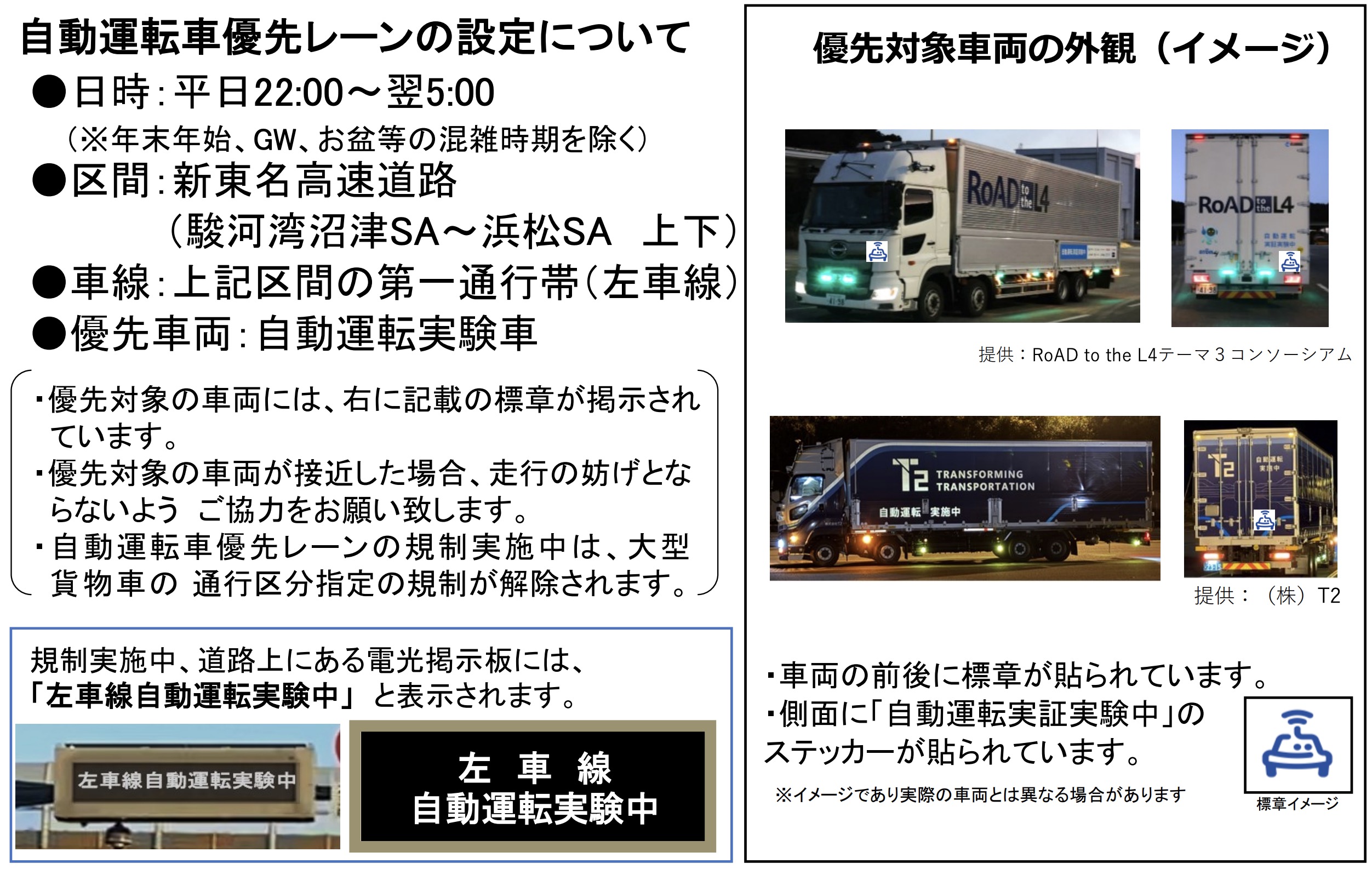

国土交通省によると、新東名高速道路の駿河湾沼津SA~浜松SA間約100キロにおいて、平日夜間(22:00~5:00)の時間帯に上り、下りとも第1通行帯を自動運転車優先レーンとし、自動運転トラックの走行実証を行う。

期限は特に公表されていないため、長期間に渡り実証を重ね、問題がなければそのまま「自動運転サービス支援道」として実用化する可能性もありそうだ。

自動運転サービス支援道は、ハード・ソフト・ルールの面から自動運転を支援する道で、自動運転車の安全かつ高速な運用を可能とする道路を指す。一般道、高速道路それぞれで必要となるインフラや情報の在り方などを検討し、実装していく事業だ。

優先対象となる実証車両には、車体の前後に標章を掲示するほか、側面に「自動運転実証実験中」のステッカーを貼付する。通行中の一般車両は、優先対象の車両が接近した場合、走行の妨げとならないよう協力する。また、優先レーンの規制実施中は、第1通行帯の走行を義務付けられた大型貨物車の通行区分指定の規制も解除される。

インフラ協調システムの構築が中心か

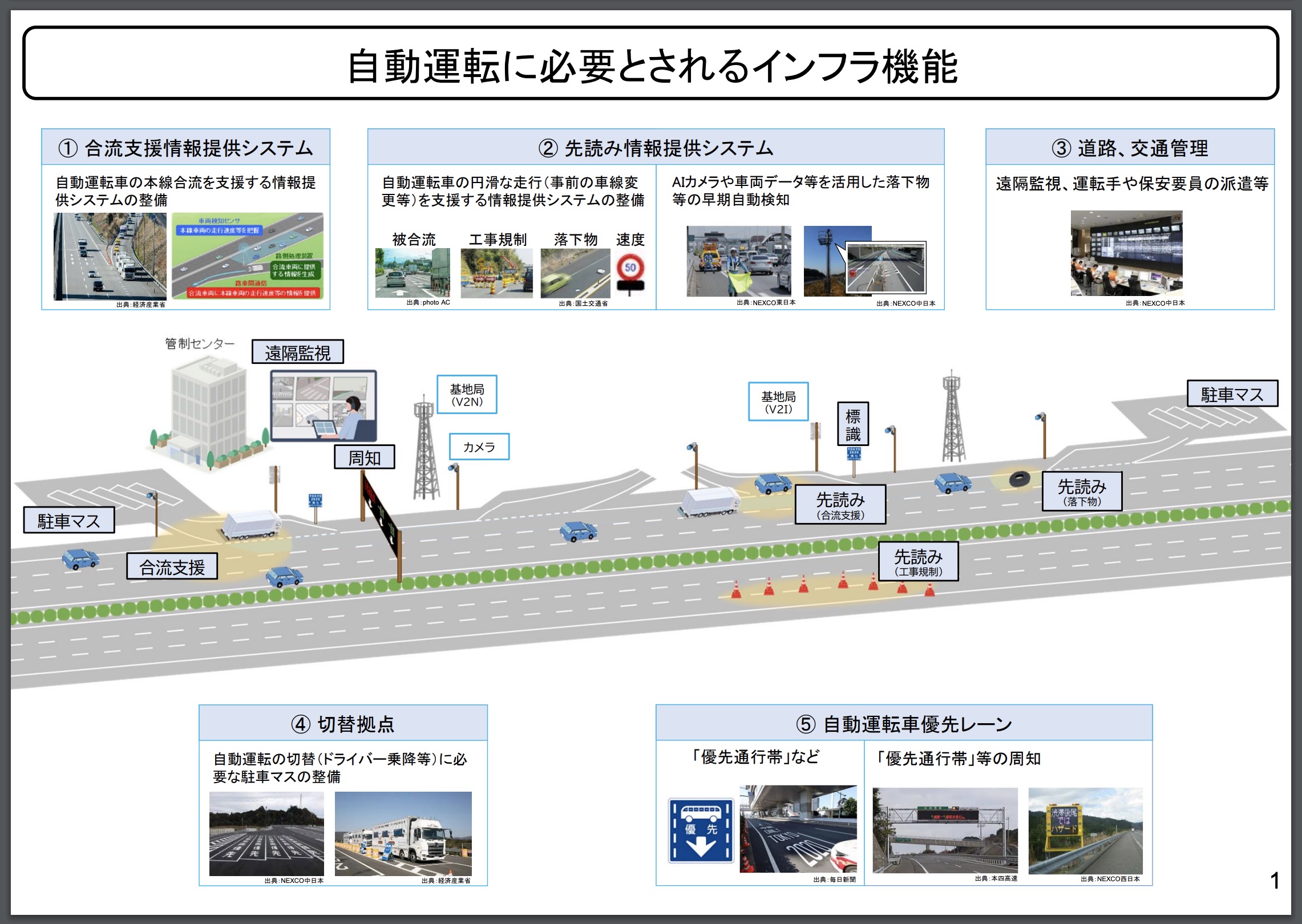

実証内容は、自動運転車優先レーンの設定によりレベル4開発を促進するほか、自動発着、先読み情報提供システム、合流支援情報提供システムについても合わせて検証を行う。

自動発着は、自動運転システムの切り替え拠点となるSAにおけるものだ。SAで手動運転から自動運転に切り替え、自律走行して本線に合流し、再びSAに入って自動運転を終えるという、一連の流れを確認するものと思われる。

先読み情報提供システムは、工事規制情報や落下物情報など車両単独では検知できない道路前方の状況に関する情報について、路側機から提供された情報が適切に受信可能かを現地で通信し、確認する。インフラ側のAIカメラや車載センサーを活用した車両データなどにより、落下物の早期自動検知についても確認するようだ。

合流支援情報提供システムでは、車両検知センサーや路側処理装置などによって本線を走行する車両の走行速度などを把握し、自動運転車が円滑かつ安全に合流できるよう情報を提供し、適切に受信可能か現地で通信確認する。

このほか、緊急時対応などについても検討が進められているようだ。一般道における自動運転(特定自動運行)においては、緊急時対応は選任された特定自動運行主任者が担うこととされているが、高速道路上で自動運転トラックに不具合が生じた場合などは、安全性の観点から一般道よりも速やかな対応が必要となる。

このため、道路管理者や警察の関与について検証し、関係者の役割分担や体制を検討するとしている。

自動運転車優先レーンは、当面事業化を前提に大型トラックで実証を進めていくことになるが、自家用車や自動運転タクシー、自動運転バス、小型・中型トラックなど、対象についても検討を進めているようだ。

2025年度以降に東北自動車道などにも拡大

交通容量が大きく、他車の邪魔になりにくい6車線区間で実証を重ねていく方針で、2025年度以降に東北自動車道などでも展開する予定だ。現時点では、佐野SA~大谷PA間の約40キロを想定しており、今回の新東名に比べ加速車線が短いなどより厳しい環境下で実証を重ね、並行して先読み情報の高度化なども図っていく。

その後も多様な道路環境で検証を進め、自動運転サービス支援道に必要な各種基準・支援機能パッケージを作成する。物流ニーズを踏まえながら、2026年度以降にまずは大動脈となる関東~近畿間で優先的に展開し、10年以内を目途とする中長期で東北から九州までをつなぐ計画だ。

商用化を考慮すれば、東京~大阪間など一大拠点間を結ぶルートで実現することが求められるが、同ルートには4車線区間も多く含まれる。まずは6車線区間で実証を重ね、技術を確立することが第一フェーズとなりそうだ。

6車線区間で最高速度を満たす無人運転が実現すれば、その技術はそのまま4車線区間にも転用できる。第1通行帯の交通量が増す中で他車とどのように協調しながら自律走行できるかがカギとなりそうだが、一般道に比べれば不確定要素が少なく、意外と早期に実現されるかもしれない。

■自動運転サービス支援道の概要

自動運転導入を容易にする道路を構築

自動運転サービス支援道は、ドライバー不足などに起因する人流・物流クライシスに対し、自動運転バスやトラックの実現と共同輸送で対処・解決を図っていく目的で設置する。

2030年度には34%の輸送力不足となる可能性が指摘されており、全物流の60%を占める長距離輸送を共同輸送×自動運転による効率化、省人化を、データ連携基盤群によるデジタル化を通して実現することを目指す。

自動運転車の開発支援をはじめ、協調型自動運転(V2N)による走行支援、共同輸送の更なる促進などを推し進める。具体的には、走行車両に車両プローブや気象など複数の情報を一括配信する仕組みや、複数事業者の物流情報から積載・運行計画を最適化する仕組みなどの検討を進めていく。

共同輸送に関しては、すでに民間主導で取り組みが進んでいるが、その多くは競争領域となっているため、各社の共同輸送システムで共通すべき仕様や機能を協調領域と設定することで、より多くの事業者が参画しやすい環境を構築していく方針だ。

一般道でも日立市で取り組みに着手

自動運転サービス支援道構築に向けた取り組みは、デジタルライフライン全国総合整備計画において早期に取り組むアーリーハーベストプロジェクトとして位置付けられている。

一般道路における自動運転サービス支援道は、茨城県日立市の大甕駅周辺で着手する予定だ。自動運転のレベルに関係なくデータ連携が可能な環境を目指し、高精度地図も整備する。カメラやLiDARを自動運転車が通行するすべての交差点に設置するほか、交差点間にも200メートル間隔で設置する。

信号連携などはV2X通信(760MHzなど)またはV2N通信を活用し、遠隔監視などはV2N通信(携帯電話網、ローカル5Gなど)を活用する。必要な通信システムの信頼性は実証事業を通じて検証していく予定だ。

「モビリティ・ハブ」や「スマートたこ足」構築に向けた取り組みも

デジタルライフライン全国総合整備実現会議では、「モビリティ・ハブ」や「スマートたこ足」の整備についても検討を進めている。

モビリティ・ハブは、ヒト・モノの乗り換えや積み替え、モビリティの充電・駐車に際し、人的プロセスを可能な限り省力化・自動化するためのハブで、施設の新規創設を伴うことなく既存施設への機能追加で実現を目指す。既存施設に加え新たなモビリティの移動に関する機能を追加し、人的プロセスを可能な限り省力化・自動化を図っていくという。

その運用には、環境情報を取得のための機能や情報取得を円滑化する通信環境(大容量、高速、低遅延)、ハブが提供する共有リソースの利用や予約をオンラインで完結するための機能などが必須とされ、こうした基盤の上に、例えば自動運転車が離発着するための機能や自動運転車を点検するための機能、自動運転車へエネルギーを充填するための機能など、自動運転車を運行するために必須とされる機能を構築していく計画のようだ。

アーリーハーベストプロジェクトでは、モビリティ・ハブに求められる自動運転車の運行に必要なミニマムな機能の整備を行う方針で、将来的には、モビリティ・ハブにおけるオペレーションが人を介することなくデジタル完結することを目指す。

スマートたこ足は、カメラや各種センサーなどの環境情報を取得・処理する機器について、配置・工事に係る工数の重複を避けるため、共通的な機能を集約可能な基盤・規格を定め、これをスマートたこ足として整備していく。こうした取り組みも、自動運転サービス支援道とともに推進されていくことになりそうだ。

【参考】政府の動向については「【最新版】自動運転、日本政府の実現目標・ロードマップ一覧|実用化の現状解説」も参照。

実証事業にRoAD to the L4 テーマ3コンソーシアムとT2が採択

新東名高速道路における路車協調による自動運転トラックの実証協力者の公募がすでに行われており、豊田通商を代表とするRoAD to the L4 テーマ3コンソーシアムとT2が採択されている。

RoAD to the L4テーマ3は高速道路における高性能トラック実用化を目指す取り組みで、国の事業のもと、2025年度までに車両技術の実現や運行管理システム、必要なインフラ、情報など事業化に必要な事業環境を整備し、2026年度以降に高速道路におけるレベル4トラックの社会実装を目指すとしている。

豊田通商のほか、日本工営や先進モビリティ、みずほリサーチ&テクノロジーズ、大型車メーカー4社(いすゞ自動車、日野自動車、三菱ふそうトラック・バス、UDトラックス)物流事業者(佐川急便、西濃運輸、日本通運、日本郵便、福山通運、ヤマト運輸)が関わっている。

一方、T2はレベル 4 自動運転トラックによる幹線輸送サービス事業を軸に自動運転システムの開発を手掛ける新興企業で、AI開発企業Preferred Networksの協力のもと三井物産が2022年に設立した。

すでに高速道路における実証に着手しており、2024年6月には新東名高速道路の駿河湾沼津 SA~浜松 SA 間 116キロにおいてドライバー未介入の連続自動走行に成功したと発表している。

2024 年度中には、自動運転幹線輸送サービス提供予定の綾瀬(神奈川県)~西宮(兵庫県)間約500キロで実証に着手する予定としている。国の事業の先を走っている印象だ。

【参考】RoAD to the L4については「自動運転、「RoAD to the L4」とは?」も参照。

【参考】T2の取り組みについては「自動運転トラック、高速道で「90分未介入」に成功!三井物産系ベンチャー」も参照。

ティアフォーも自動運転トラック分野に参戦

自動運転トラック領域に関しては、ティアフォーも開発に着手している。同社は2024年5月、高速道路トラック向け自動運転システムの基本機能を開発し、2024年度から新東名高速道路での実証を開始すると発表した。

開発成果をリファレンスデザインとして商用車メーカーへ提供し、高速道路における自動運転トラックの早期導入を支援するほか、自動運転支援道やデータ連携基盤を含むインフラ活用にも注力し、物流業界におけるデジタル化の推進に貢献するとしている。

独スタートアップdriveblocksの技術により、高精度地図を必要としない認識技術の導入も進めており、今後の動向に要注目だ。

【参考】ティアフォーの取り組みについては「自動運転トラック、新東名高速で「高精度地図なし」実証 ティアフォー」も参照。

■【まとめ】先行する米国を日本が追い抜く可能性も?

米国でも高速道路における大型の自動運転トラックのサービス化が始まっているが、こちらは民間主導で各社がバラバラに動いている印象が強い。各州に道路交通政策が委ねられている点も足かせになり得る。

一方、インフラ構築に軸を置く日本は、技術要件が確立されれば全国一律のサービス展開を図りやすく、開発各社も取り組みやすい環境と言える。

数年後には、日本の自動運転トラック網が米国を追い抜いて構築される可能性も考えられる。国の事業の行方とともに、T2やティアフォー、先進モビリティといった開発事業者の動向にも注目していきたい。

【参考】関連記事としては「自動運転とは?分かりやすく言うと?どこまで進んでいる?サービス事例は?」も参照。