米ライドシェア大手Uber Technologiesのトップが、自動運転車は米国だけでも1兆ドル(約152兆円)以上の市場規模があると発言し、話題になっている。

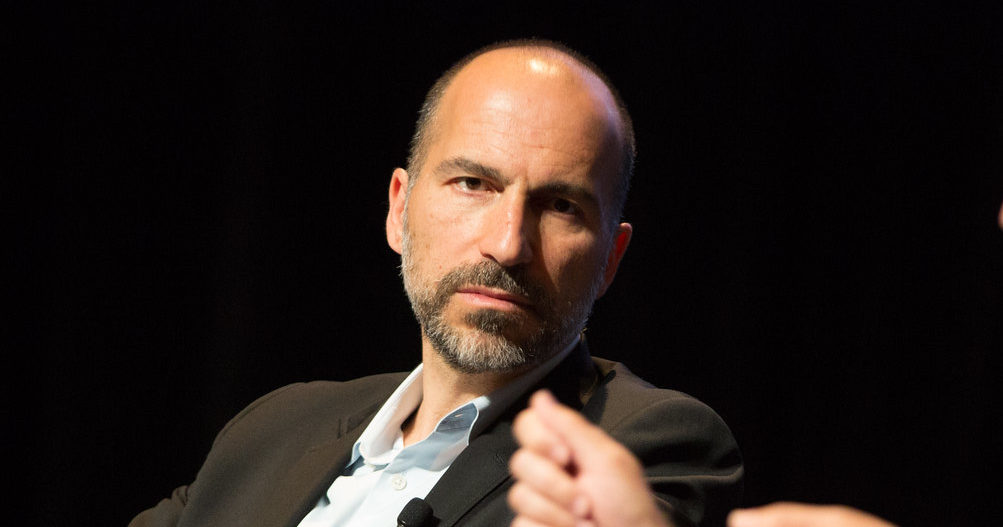

同社CEO(最高経営責任者)のダラ・コスロシャヒ氏は、2024年第4四半期の決算発表の場において、これまでの成果と今後のビジョンについて語った。Uberは、自動運転が米国内だけでもたらす1兆ドル以上のチャンスをつかむ独自の立場にあるのだという。

また同氏は、自動運転技術が大規模な商業化を達成するために乗り越えなければならない5つの重要なハードルについて説明した。詳しく見ていこう。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■自動運転業界の「転換点」となった2024年

コスロシャヒ氏は、2024年はWaymoやWeRide、Baiduなどの企業が限定されたエリア内で完全自動運転のサービスを提供し、テスラやZooxなどもサービスインに向けての取り組みを急速に進めている状況にある。同氏はこれを「魔法の瞬間」と呼び、ますます多くのユーザーが自動運転車での移動を体験していると語った。

ただしUberは、単なる従来の人間ドライバーによるモデルを崩すものとして自動運転車を投入するわけではないとしている。自動運転車の登場は、モビリティ業界が変革する良い機会として位置付けているようだ。

そしてUberが1兆ドル以上もあるとされる米国の自動運転市場で勝つことができると考えているのには、根拠がある。コスロシャヒ氏は、同社が10年以上にわたり車両管理で圧倒的な地位を築き、広範な顧客基盤と運営の専門知識を持っていることをアピールしている。自動運転への移行が進む中で、ライドの変動性からオンデマンドの物流に至るまで、Uberの巧みに調整されたプラットフォームには非常に優位性があるという点を強調している。

そして自動運転技術が大規模な商業化を達成するために、乗り越えなければならない5つのハードルを挙げ、それに対するUberの準備状況について説明した。

■自動運転の商業化に向けての5つハードルとは

コスロシャヒ氏によると、自動運転車が大規模な商業化を果たすために必要な5つのハードルは以下の通りとなっている。

Safety standards(安全基準)

自動運転車が規制当局をはじめとした公共からの信頼を得るためには、「非常に高い安全基準」が重要であるとコスロシャヒ氏は強調している。パートナーであるWaymoの透明性のある安全基準を非常に評価しており、業界全体で安全性を高める努力をしていくことを呼びかけた。

そして「自動運転車は人間のドライバーと比較して、桁違いに安全である必要がある」と断言した。

Regulatory challenges(規制上の課題)

自動運転の実用化において、各州や各国の政策のばらつきは大きな障壁となっている。コスロシャヒ氏は、米国ではより標準化された全国的な枠組みを歓迎するとしている。

またUberは国際的な規制の枠組みが進化しているこの状況において、アブダビで自動運転車を導入することに成功しており、2025年はさらに拡大する計画だと自信を見せている。

Cost-efficiency and scalability(コスト効率と拡張性)

現在の自動運転車の価格は、平均すると1台あたり20万ドル(約3,000万円)以上と非常に高価だと指摘する。コスロシャヒ氏はOEMの生産能力が遅れており、これを解決することでメーカーが自動運転車を大量生産可能になり自動運転の実装が進むと話した。

また「長期的には自動運転技術は支援技術となり、全ての新車には自動運転レベル4に対応するソフトウェアが搭載されて販売されるようになると信じている」と未来への希望を表明している。

Operational expertise(運用の専門知識)

自動運転車は平均的な利用で年間最大10万マイル(約16万キロ)走行可能だが、一般的な車両は年間1万〜1万5,000マイル(約1万6,000〜2万4,000キロ)しか走行しないという。

自動運転車の高い稼働率をキープするためには、頻繁な充電や清掃、メンテナンスが必要だ。しかしこれらの作業は、Uberが長年ライドシェア事業で培ったパートナーシップや車両管理、運営能力により可能になるだろう。

Demand variability(需要変動)

ライドシェアの需要は変則的で予想不可能だ。時間や曜日、年などにより急激にピークと谷間を繰り返している。これは、単独の自動運転車ネットワークにとってパラドックス(逆説)を生み出すだろう。需要のピークに合わせて車両数を確保した場合、需要の少ない日中の多くの時間は待機するのみとなる。反対に、車両数が少なければ忙しい時間帯に対応できなくなる。

このギャップを埋めるために、柔軟に対応できる人間のドライバーは依然として重要だ。コスロシャヒ氏は「Uberのプラットフォームの規模と、人間のドライバーが需要の急増に対応可能な能力を考慮すると、自動運転車と手動運転のハイブリッドが最高の資産活用を実現するだろう」との見解を示した。

■2025年はUberの快進撃の年になる?

Uberはパートナーシップを結んだWaymoと、この春にテキサス州オースティン、夏にはジョージア州アトランタで自動運転車を導入予定だ。自動運転技術のリーディングカンパニーとのパートナーシップを積極的に推進しているUber。配車プラットフォーム事業での圧倒的な経験と知見を武器に、今後も自動運転業界で躍進していきそうだ。

【参考】関連記事としては「タクシー配車回数、準大手の米リフトに「Googleの自動運転サービス」が追いつく?」も参照。