2025年に開催予定の大阪・関西万博で導入される自動運転バスの全ルートで、EVモーターズ・ジャパン(EV Motors Japan)製のEVバスが使用されることが明らかになった。国内新興EVメーカーとしては大抜擢と言える。

万博における自動運転バス事業の概要とともに、EVモーターズ・ジャパンの実態に迫る。

記事の目次

■EVモーターズ・ジャパンの概要

世界最高クラスの低電力消費率、長寿命、安全性を提供

株式会社EVモーターズ・ジャパン(本社:福岡県北九州市/代表取締役社長:佐藤裕之)は、バッテリーやモーター、インバータ制御システム開発などに従事してきたベテランエンジニアらが2019年に設立したスタートアップだ。商用EVをコアに、リユースバッテリー、ソーラー発電システム、燃料電池、充電インフラを含めた5事業を柱に据え、ゼロエミッション社会の実現に向け日本の技術でソリューション開発を進めている。

商用EVは、最新のリチウムイオン電池技術の応用系として開発を進めているもので、世界最高クラスの低電力消費率、長寿命、安全性を兼ね備えたモビリティを目指している。

同社のインバータは、電池の劣化予測・出力最適化制御をバッテリーマネジメントユニットが行い、アクティブ・インバータでダイレクトモーター制御する。マイクロ秒単位でのリアルタイムトルク制御を可能とし、発進や坂道走行、走行時加減速において的確に電池消費をコントロールし、極力ピークが発生しないようスムーズな出力制御を実現している。

これにより、バッテリー劣化防止(=バッテリー長寿命化)と電力消費の大幅低減(=航続距離の延長)を実現した。世界トップレベルの低電費を実現可能という。

車両の軽量化にも力を入れており、車両ボディに軽量化材料を採用することでEVのパワフルな走りと長距離航続を両立させる。

ボディの一部には、軽量化(鉄の5分の1)と高強度(鉄の5倍)を誇る高強度複合材(CFRP)を採用している。ボディのシャーシには、高強度、軽量、耐疲労性、耐腐食性の特徴を有するSTALA350ステンレススチール、床材には軽量・高ノード強度・高圧縮強度・高引張強度・高衝撃吸収性・高防音性・高耐温性を有するハニカム構造を応用している。

現在、全長6.99メートル・航続距離290キロのEVコミュニティバスや、全長8.8メートル・10.5メートルで航続距離280キロのEV路線バス、全長8.8メートル・12メートルで航続距離280キロ・350キロを実現するEV観光バスをラインアップしている。マイクロバスタイプも開発中という。

このほか、1トン積み・2トン積みのmini e物流車や7.5トン積みの e物流車、eトラクターヘッド、普通自動車免許で運転でき側車付き軽二輪で車検・車庫証明不要なeトライクなども製品化・開発中だ。

導入事例続々

EVバスは、那覇バスと京福バス、富士急行、東急バス、宮城交通、新日本観光自動車、福岡県宗像市、沖縄県名護市が小型のEVコミュニティバス、伊予鉄バスと広島バスが大型EV路線バスをそれぞれ導入するなど、導入事例が相次いでいる。2023年だけで20台以上のEVバスが納入されたようだ。

また、長野県駒ケ根市の環境配慮型モビリティの実証のように、同社EVをレンタルする事例も出ている。

大阪メトロとの契約では、万博に向け小型コミュニティEVバスと大型路線EVバス計100台を受注したと2023年6月に発表している。7月以降順次納車を進めている。国内EV市場の規模を考慮すると、とてつもない大型契約だ。

後述するが、このうち大型6台、小型EV4台の計10台が自動運転バスとして万博期間中に使用される。

第5期(2023年1〜12月)決算では売上高は44億7,002万円、当期純利益9,576万円を計上し、早くも黒字化を達成している。

【参考】EVモーターズの決算概要については「住友商事出資のEVモーターズ、驚異の売上高44倍!黒字転換も達成 第5期決算」も参照。

住友商事出資のEVモーターズ、驚異の売上高44倍!黒字転換も達成 第5期決算 | 自動運転ラボ https://t.co/oSJA2yXo6J @jidountenlab

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) April 24, 2024

自動運転化にも挑戦

EVモーターズは、将来の挑戦として「自動運転バス(レベル4)の実現」も掲げている。レベル4の試作開発・試運転に取り組み、DGPS、レーザーレーダー、3Dカメラなど最新の各種高機能センサーによってEV商用車の安全で完全な自動運転を実現するとしている。

万博には間に合わないだろうが、将来の自動運転ソリューションにも期待したい。

■大阪・関西万博における自動運転バスの概要

3ルートで自動運転バスの運行を計画

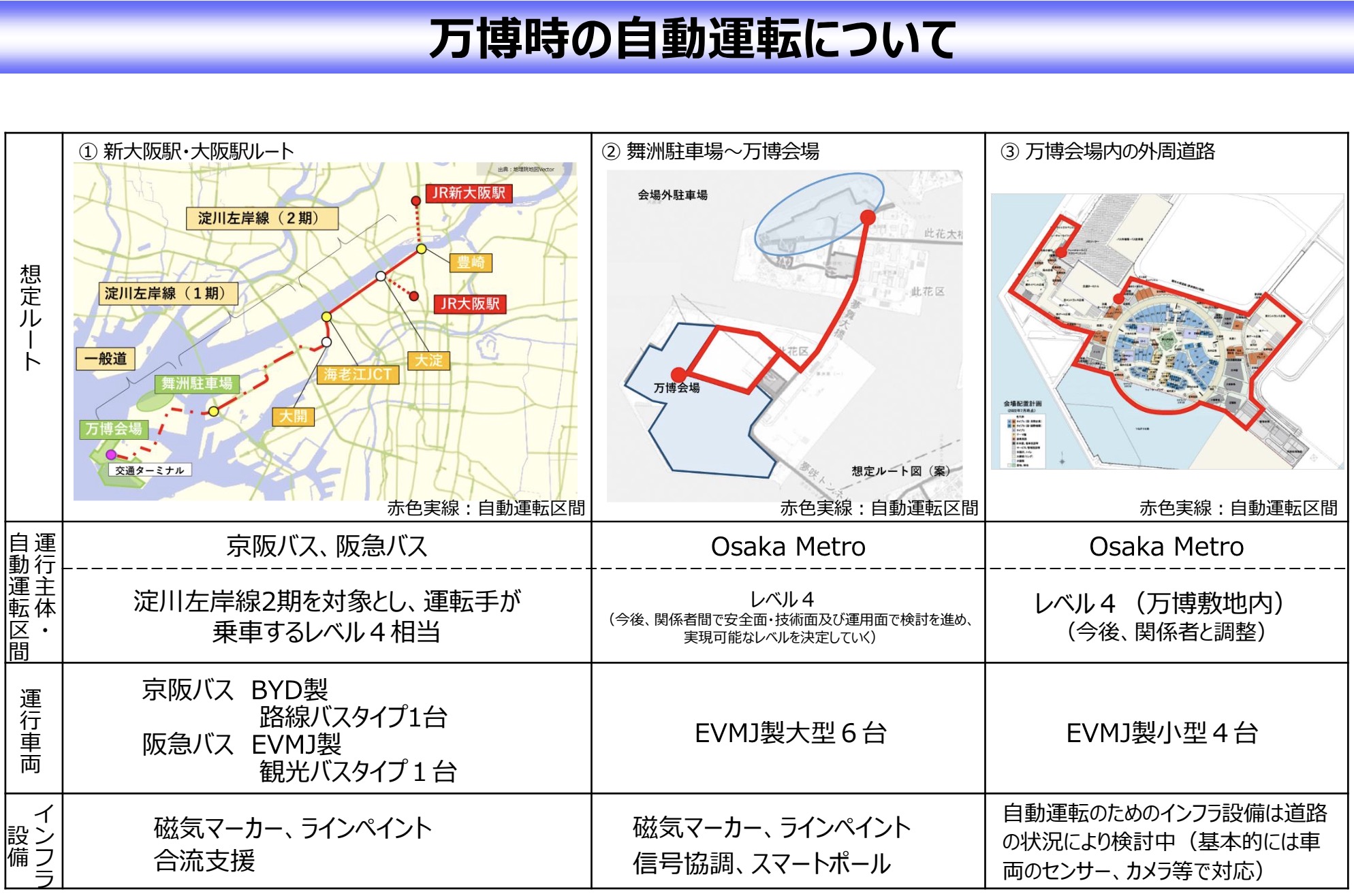

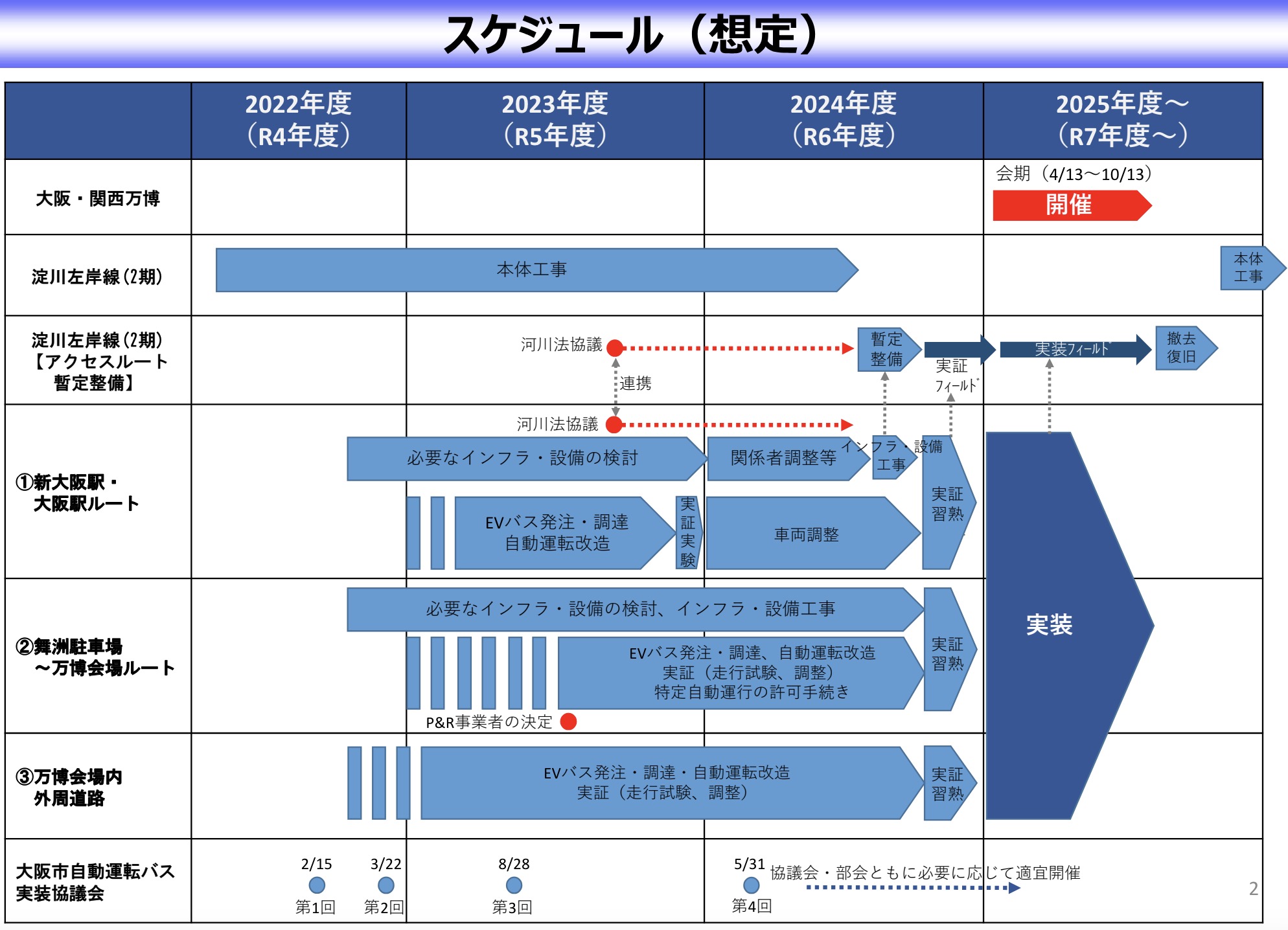

大阪・関西万博では、以下の3ルートで自動運転バスが導入される予定だ。

- ①新大阪駅・大阪駅ルート

- ②舞洲駐車場~万博会場

- ③万博会場内の外周道路

①では京阪バスは、中国BYD製の大型路線バスタイプ1台、阪急バスはEVモーターズ製の中型観光バスタイプ1台をそれぞれ導入するほか、②ではOsaka Metro(大阪市高速電気軌道/以下大阪メトロ)がEVモーターズ製の大型バス6台、③では大阪メトロがEVモーターズ製の小型バス4台を導入する。

今のところ判明しているのは以上で、万博では計12台の自動運転バスが導入されることになる。このうち11台がEVモーターズ製となる見込みだ。

以下、各ルートの概要を紹介していく。

▼各ルートにおける自動運転の検討状況(概要)

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000628/628130/04_1-1kakuru-to.pdf

■新大阪駅・大阪駅ルートにおける取り組み

京阪バスと阪急バスが運行、淀川左岸線の一部区間でレベル4

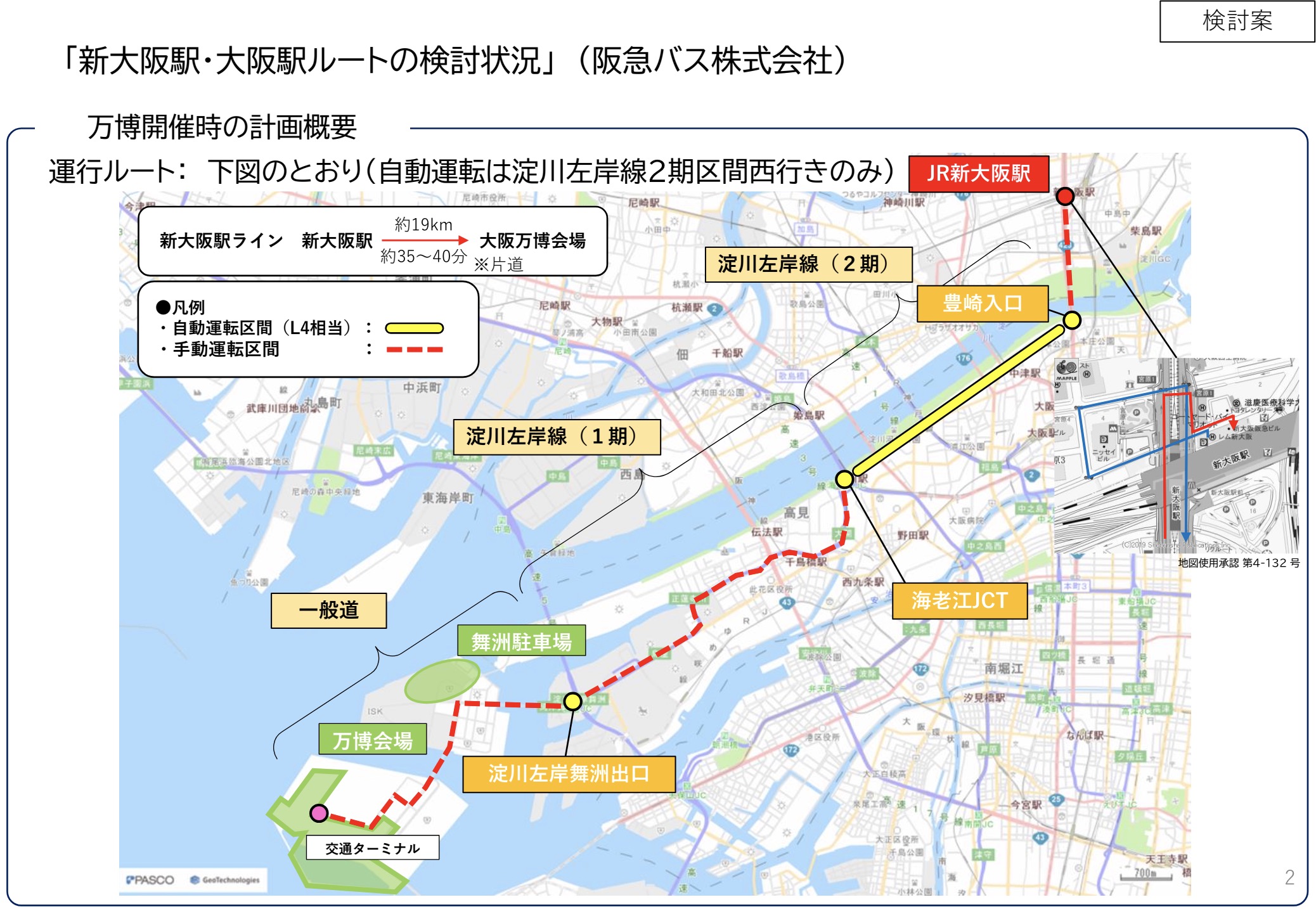

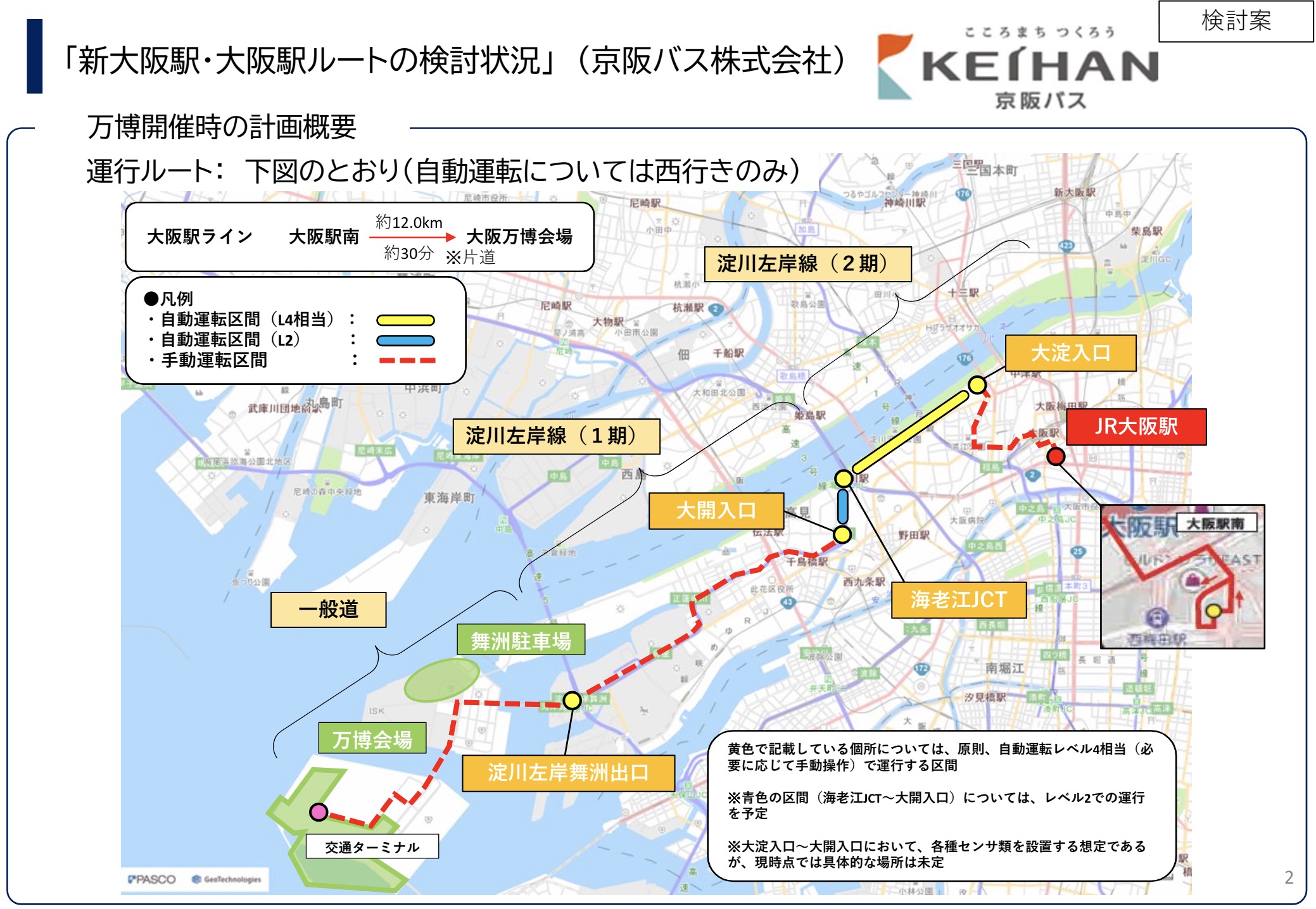

①新大阪駅・大阪駅ルートでは、京阪バスがJR大阪駅と万博会場となる夢洲を結ぶ約12キロ、阪急バスがJR新大阪駅と夢洲を結ぶ約19キロのルートをそれぞれ運行する。

ルートのうち、レベル4で運行する区間は淀川左岸線の豊崎~海老江間の約4.4キロの区間となる。それ以外の区間は手動運転を行う。手動運転区間があるため、レベル4区間においてもドライバーが常駐する。

自動運転区間では、両社とも磁気マーカーやターゲットラインペイントなどを使用した自動運転システムでレベル4運行を行うこととしており、京阪バスは海老江~大開入口区間のレベル2運行も計画している。

磁気マーカーシステムでは愛知製鋼、ターゲットラインペイントでは日本ペイント・インダストリアルコーティングスが協力している。

▼新大阪駅・大阪駅ルート(阪急バス)の検討状況

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000628/628130/05_1-2hankyuu.pdf

▼新大阪駅・大阪駅ルート(京阪バス)の検討状況

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000628/628130/06_1-3keihann.pdf

阪神高速の新区間は自動運転対応に?

現在整備が進められている淀川左岸線は、今後の自動運転車の拡大、将来の完全自動運転化を見据え、万博会場へのシャトルバスアクセスルートに設定された。自動運転車の走行を支援する合流支援システムや先読み情報提供などの実証が進められており、万博後の自動運転対応にも期待が寄せられるところだ。

合流支援では、本線部を検知して自動運転車の合流を支援するシステム(大淀)や、渡り線部を検知して自動運転車の車線変更を支援するシステム(海老江)、入口部を検知して自動運転車の本線走行を支援するシステム(大開)などの導入・実用化を見据え、取り組みを進めている。

先読み情報関連では、交通管制室で把握した路上障害などの情報を自動運転バスで活用可能なフォーマットで配信する。2024年度は淀川左岸線(大淀、海老江、大開)に機器を設置し、合流支援情報・先読み情報を活用した自動運転バスの走行試験を関係機関と協力して実施する計画としている。

京阪・阪急バス両社が実証を加速

京阪バスは2024年2月~3月に実証を行い、以下などについて検証を進めた。

- ①最高時速60キロでの自己位置推定手法切り替え試験

- ②同50キロでのインフラセンサーとの連携検証

- ③通信システムの評価

①では、車両時速10~60キロにおいて、車両方位角や横位置変化がほとんどなくスムーズに切り替わることを確認した。

②では、電波センシングのアプリケーション適用性について、電波レーダーを使用することで車両センサーなどへの影響を与えずに車両検出が可能なことを机上で確認した。センシング機器の最適な設置高は6.5メートル以上が推奨され、最低でも4.0メートル以上は必要としている。

③では、4G・LTEキャリア網およびメッシュWi-Fiの2種類の通信方式を比較し、「通信の到達率」「通信の遅延時間」の双方の観点からLTE通信が推奨されることを確認した。

2024年度は、車両の調整やラッピングなどを行うほか、2025年1月~2月ごろに走行安定性や合流支援の円滑性などについて検証を行い、万博輸送に備える方針だ。

阪急バスも京阪バス同様2024年2月~3月に実証を行い、最高時速60キロの高速運転試験や自己位置推定手法切り替え試験を実施した。

GPSでの走行においては、各速度における安定性を確認したほか、自己位置推定手法切替時の車両挙動にも異常はなく、安定性を確認できたという。自動運転バスの乗り心地については、加速時はスムーズである一方、停止時は制動力の調整が必要としている。

2024年度は、2025年1月~2月ごろに自動運転区間の反復走行を行い、自動運転装置などの調整を含め十分な安全性確保に向け取り組みを進めていくとしている。

■舞洲駐車場~万博会場における取り組み

2024年3月から継続実証、認可取得後にドライバーレスレベル4実証へ

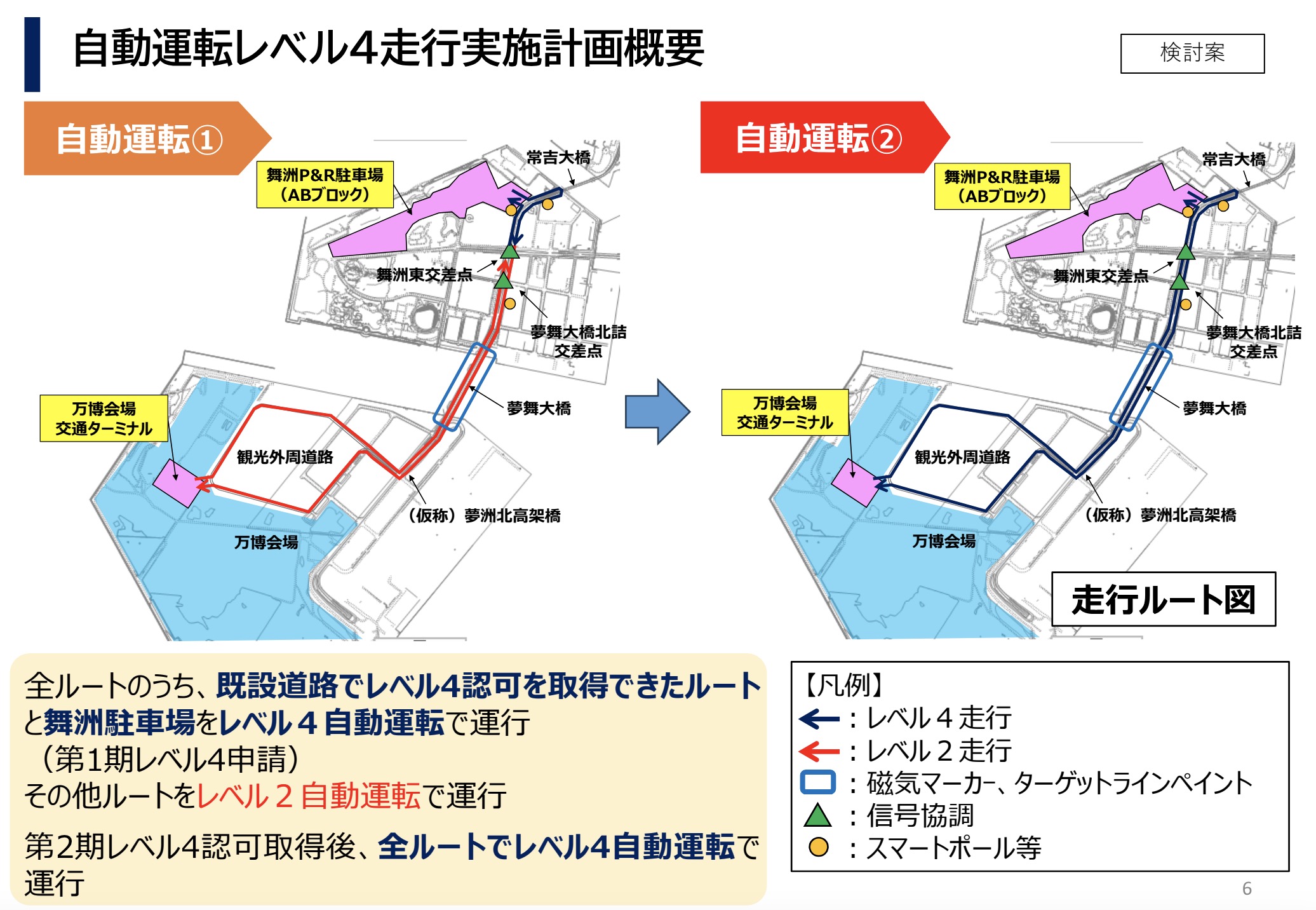

パークアンドライドシステムを構成する万博の会場外駐車場となる舞洲駐車場から会場までの運行は大阪メトロが担う。大阪メトロはEVモーターズの大型バス6台を自動運転化し、レベル4運行を行う。

道路側の設備として磁気マーカーやターゲットラインペイント、信号協調、スマートポールなどを設置し、一般車が混在する空間でドライバーレス運行を行う計画だ。保安員は同乗するほか、特定自動運行の許可を取得し、遠隔監視室から監視を行う。

なお、スマートポールとは、周辺の車両や歩行者を検知するカメラなどの各種センサーや通信機器などを搭載したポールで、V2I通信で車両に情報を送信することで交差点などの安全走行を支援する。

2024年3月~9月まで長期実証を予定しており、磁気マーカーやターゲットラインペイント、信号協調などにより、万博時の走行ルートのうち既設道路など走行可能なルートをレベル2で実証走行する。10月からはスマートポールも加えた実証を行う。

各道路の工事が完了する2025年1月以降は、舞洲駐車場と万博会場間の往復ルートのレベル2運行実証を行い、既設道路の一部では認可取得後にレベル4実証を開始する計画だ。

▼舞洲駐車場ルート(Osaka Metro)の検討状況

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000628/628130/08_1-5metromaishima.pdf

■万博会場内の外周道路における取り組み

道路インフラ支援なしのレベル4導入?

万博会場内外周ルートでは、大阪メトロがEVモーターズの全長6.99メートルの小型路線バス4台を自動運転化し、保安員が同乗するドライバーレスのレベル4で運行する。

外周道路上に横断歩道が設置されるため、自動運転に必要な道路インフラは検討中としている。基本的には車載センサー、カメラなどで対応する方針のようだ。走行する外周ルートは4.8キロで、停留所を6カ所設置する。

具体的な実証計画は明かされていないが、2024年度中に自動運転への改造と走行試験、調整を重ね、特定自動運行の許可手続きを行うこととしている。

▼万博会場内外周ルート(Osaka Metro)の検討状況

https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000628/628130/09_1-6metrokaijou.pdf

【参考】Osaka Metroの取り組みについては「【計画判明】大阪メトロ、万博で自動運転バス計10台を運行!総ルート長は8.1km」も参照。

■各社の自動運転システムの謎

誰が自動運転システムを開発?

気になるのは、各社が運行する自動運転バスの「自動運転システム」を誰が開発したのか……という点だ。EVモーターズも自動運転開発を視野に入れているが、現時点でそこまでの余力はないものと思われる。

大阪メトロは2024年2月の自動運転バス実証のプレスリリースにおいて、「自社開発した自動運転車両」と表記している。

ただ、失礼を承知で物申せば、自動運転開発の専門家ではない大阪メトロがそう簡単に自動運転バスを開発・構築できるのか疑問が残る。事実上開発を主導する他社が入っているのではないだろうか。

過去、2019年にグランフロント大阪(閉鎖空間)で初めて実施した実証では、SBドライブ(現BOLDLY)が協力してNAVYA ARMAを活用していた。

舞洲で2022年12月に実施した実証では、BOLDLYのほかあいおいニッセイ同和損害保険、NTTコミュニケーションズ、凸版印刷、日本信号、パナソニックコネクトが協力しているが、一から自動運転システムを構築できる企業は参加していない印象だ。

万博向けに自動運転化されたバスは、その後も自動運転バスとして活用されることが期待される。将来に向けどのようにブラッシュアップを図っていくのか……といった観点から、どういった体制で開発を進めているのか気になるところだ。

京阪・阪急バスは先進モビリティ?

京阪バス、阪急バスも、自動運転システムの開発主体は明示されていない。京阪バスは過去、滋賀県大津市内で行われた自動運転バス実証に参画しており、この時は先進モビリティが日野ポンチョ型とBYD J6型の自動運転バスを提供していた。

磁気マーカーの使用など自動運転の手法が異なるため何とも言えないが、京阪バスの自動運転には先進モビリティが関わっている可能性がありそうだ。

色々調べていると、大阪市計画調整局が2024年2月に発表した資料「万博での自動運転に向けた実証実験について」の中に、小さく「実証実験については、下記企業の協力のもと実施します」との表記を見つけた。

先進モビリティ、オムロンソーシアルソリューションズ(京阪バス実証実験のみ)、日本ペイント・インダストリアルコーティングス、阪神高速道路が羅列されている。

やはり先進モビリティが関わっているようだ。「自動運転」そのものも事業の目玉であるため、実施主体側はこうした開発企業にもっとスポットライトをあててほしいと感じる。

【参考】万博終了後のバス転用については「レベル4自動運転バス、万博終了後「レベル2格下げ」で転用案」も参照。

万博の会場内外ではレベル4相当の自動運転バスが運行される計画だ。万博終了後は公共バスとして転用する案がある。どうやら「格下げ転用」のようだが、計画の中身は?#自動運転

レベル4自動運転バス、万博終了後「レベル2格下げ」で転用案 https://t.co/aABzCdaHK8 @jidountenlab

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) November 6, 2023

■【まとめ】EVモーターズは万博契機に大躍進?

国産の強みか、EVモーターズの大型受注案件はやはり目を引く。万博を契機に、全国各地への導入が大きく進む可能性もあり、要注目の社となりそうだ。

自動運転関連では、万博における自動運転バスの運行概要はほぼ固まっており、実証を重ねる段階に達しているようだ。道路インフラ、自動運転システムとも、一過性でなく万博後を見据えた仕様が望まれるところだ。その後も活用方法含め、引き続き各社の取り組みに注目したい。

【参考】関連記事としては「自動運転とEV(電気自動車)の関係性解説(2024年最新版)」も参照。