広島県福山市で公道実証中の自動運転車が、並走するトラックに接触する事故が発生した。けが人はなく、原因については現在調査中のようだ。

今回の事故はどのような状況で起きたのか。福山市における実証概要とともに解説していく。

記事の目次

■事故の概要

事故は2022年3月22日、片側2車線の福山市内中心部の公道走行中に発生した。自動運転車が左側の走行車線を走行中、右側の車線を並走していたトラックに衝突した。自動運転車は当時、運転席有人の状態でレベル3相当で走行していた。市長や報道関係者らが乗車していたという。

23日時点で公式発表がないため詳細は不明で、自動運転車とトラックのどちらに過失があったかも発表されていない。実施主体の福山市は23、24日に予定していた実証を中止し、事故原因について調査を進める方針のようだ。

【参考】関連記事としては「自動運転レベル3とは?定義は?ホンダ、トヨタ、日産の動きは?」も参照。

自動運転レベル3とは?定義は?ホンダが先行、トヨタや日産は? https://t.co/GXqhbmRTO6 @jidountenlab #自動運転 #レベル3 #解説

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) February 16, 2022

■実証の概要

レベル3とレベル4実証をそれぞれ実施

福山市における今回の実証は、群馬大学発ベンチャーの日本モビリティが委託を受け、遠隔監視による運転席無人状態のレベル4と、市内中心部における運転席有人によるレベル3を3月22~24日の日程で実施する予定だった。

レベル4実証は、市営競馬場跡地を活用した「みらい創造ゾーン」と呼ばれる閉鎖空間で実施し、1周約0.7キロのコースを低速で走行した。

一方、レベル3実証は、駅前大通など往復約5.4キロの公道を乗降車デモを交えながら実施していたようだ。接触事故が発生したのはこの実証だ。

福山市は2025年を目標に自動運転実証を加速

福山市における自動運転実証はこれが初めてではない。2018年3月に日吉台学区内の公道で走行したのを皮切りに、継続して実証を行っている。自動運転バスタイプの実証は2020年度に開始したものと思われ、2021年3月にも往復約5キロの区間を交通事業者ら約100人を乗せて走行している。

2019年3月には、自動運転社会を見据えた次世代運行サービスに関する業務連携協定をMONET Technologiesと結んでおり、オンデマンドモビリティサービスの実証をはじめ、自動運転社会を見据えた新たなサービス施策の検討などを進めている。

同市が策定したロードマップによると、2025年に同市で開催予定の「世界バラ会議」でレベル4相当の無人自動運転バスの運行を目指す計画で、2023年度までに運転席有人の自動運転バスと一部遠隔監視による無人自動運転バスを運行し、2024年度からレベル4自動運転バスの本格実装に着手する予定としている。

この目標に向け、地域の交通事業者や群馬大学研究・産学連携推進機構次世代モビリティ社会実装研究センター、MONET Technologies、あいおいニッセイ同和損害保険などと「(仮称)福山市自動運転推進懇話会」を設置し、事業を推進していく構えだ。

モビリティ関連ではこのほか、国の日本版MaaS推進・支援事業にも2020年度に選定されており、「しおまち(潮待ち)観光MaaS実証実験」と名付けた観光型MaaSの取り組みも進めている。

■国内で発生した自動運転車による事故・事案

自動運転車の実証増加に伴い、公道走行中の事故・事案もやや増加傾向にあるようだ。以下、過去に発生した事例を紹介する。なお、誤解のないように、自動運転の実用化に向け数多くの実証を積み重ねているからこそ事故・事案が発生していることに留意したい。

ハンドルが急操舵、接続不具合の可能性

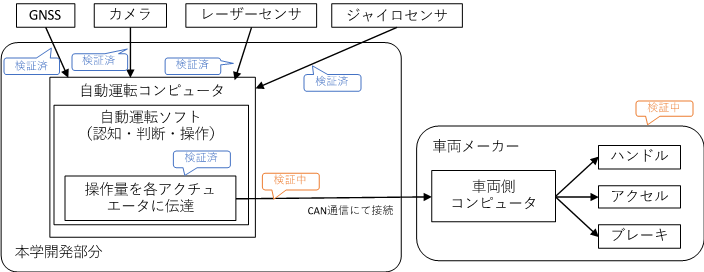

群馬大学関連では、2020年1月、静岡県沼津市で実施中の自動運転実証において、走行中に突然走行ルートから逸脱し、ハンドルが右方向に切れるインシデントが発生している。ドライバーが直ちにブレーキを踏み、手動操作に切り替え復帰したため、接触などはなかった。

分析の結果、車両側コンピューターなどの装置、または自動運転システムと車両側コンピューターなどへの接続に不具合があった可能性があるとしている。

2021年10月には、JKK東京(東京都住宅供給公社)とともに東京都町田市で実施予定の実証に向けた試験走行中、街路樹などに接触する事案も発生している。

自動運転を開始後、直進路を10メートルほど走行した後、自動運転システムがハンドルを左に急に転舵し、街路樹と植え込みに車両が接触した。人的被害は発生していない。

憶測となってしまうが、今回福山市で発生した事故も、ハンドルが急操舵された可能性がありそうだ。

センサーの検知が一時不安定に、もらい事故も

BOLDLY関連では、2020年3月、東京都千代田区丸の内における自動運転実証の準備期間中、NAVYA ARMAが路肩に停車中の車両に接触する物損事故が発生している。

設定ルートに沿って乗降場に向け左寄せを行っていく際、路上停車中の車両の左側面後方に接触したもので、自動運転システムは相手車両に反応し減速を開始したが、その後障害物検知が一時的に不安定になり加速した。その際、オペレーターが手動介入により手動ブレーキを作動させた。その直後にシステムが再度障害物を検知し自動ブレーキの指示を出したが手動介入によって無効化され、減速しながら相手車両に接触したという。

また、茨城県境町で定常運行中のARMAも、駐車場で他車と接触する事案が発生している。2021年10月、駐車場内の経路を走行し一時停止線に従ってARMAが停車した直後、右側に駐車していた乗用車がバックしながらARMAに接触した。これはもらい事故に分類されそうだ。

【参考】関連記事としては「ソフトバンク子会社の自動運転バス、都内で物損事故 手動走行へ切り替え後に」を参照。

出発前の操作・設定に問題

中型自動運転バスの実証を進める産業技術総合研究所関連では、2020年7月と8月に滋賀県大津市、12月に茨城県日立市でそれぞれ接触事案が発生している。

7月の事案は左折箇所で後輪を縁石に擦ったもので、もともと通常時と比べ45センチ程度左寄りに走っていたことが確認されている。出発の際に行う自動走行開始手順において、ハンドル中立設定が正しく行われなかった可能性が疑われている。

8月の事案では、Uターンに向けた右旋回時、曲がり切れず車体左前のセンサーカバーが歩道柵の支柱部分に接触した。転回完了前に接触の可能性を考慮したドライバーが、手動制御で接触回避できると判断し介入したが、結果として接触した。

12月の事案では、直進区間でハンドルが右に急旋回し、バスの右前方部分が右側ガードレールに接触した。走行前の機器設定が適切に行われておらず、GNSS方式と磁気マーカーシステムによる2つの位置推定手法の切り替えに問題が生じたようだ。

【参考】関連記事としては「接触8秒前に手動介入、運転手の判断ミスが要因 自動運転バスの接触事案」も参照。

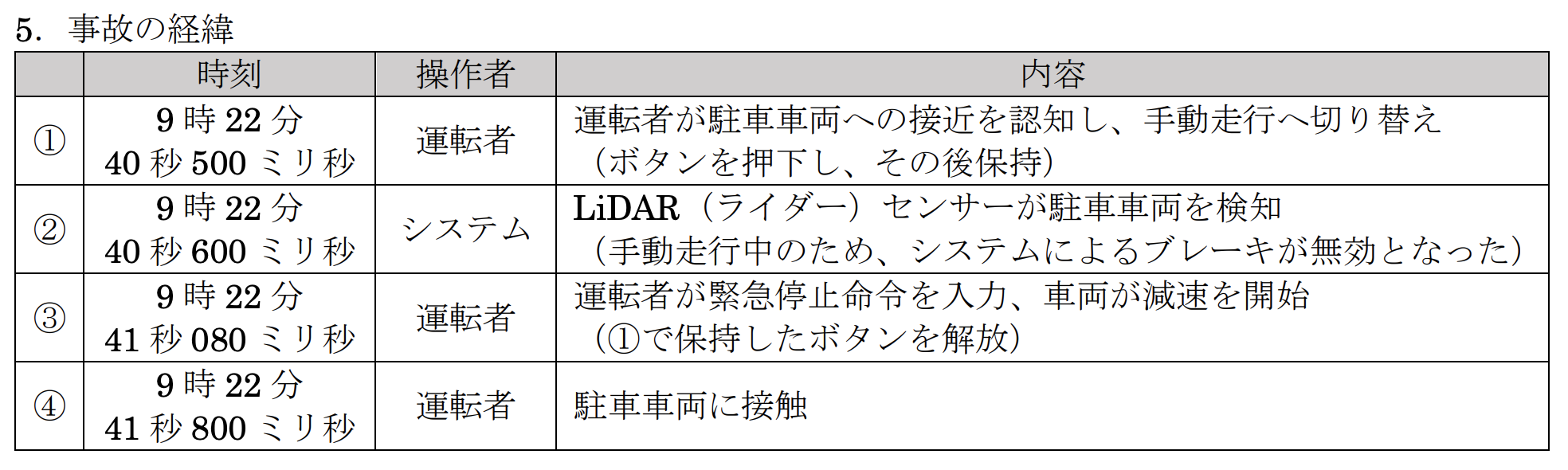

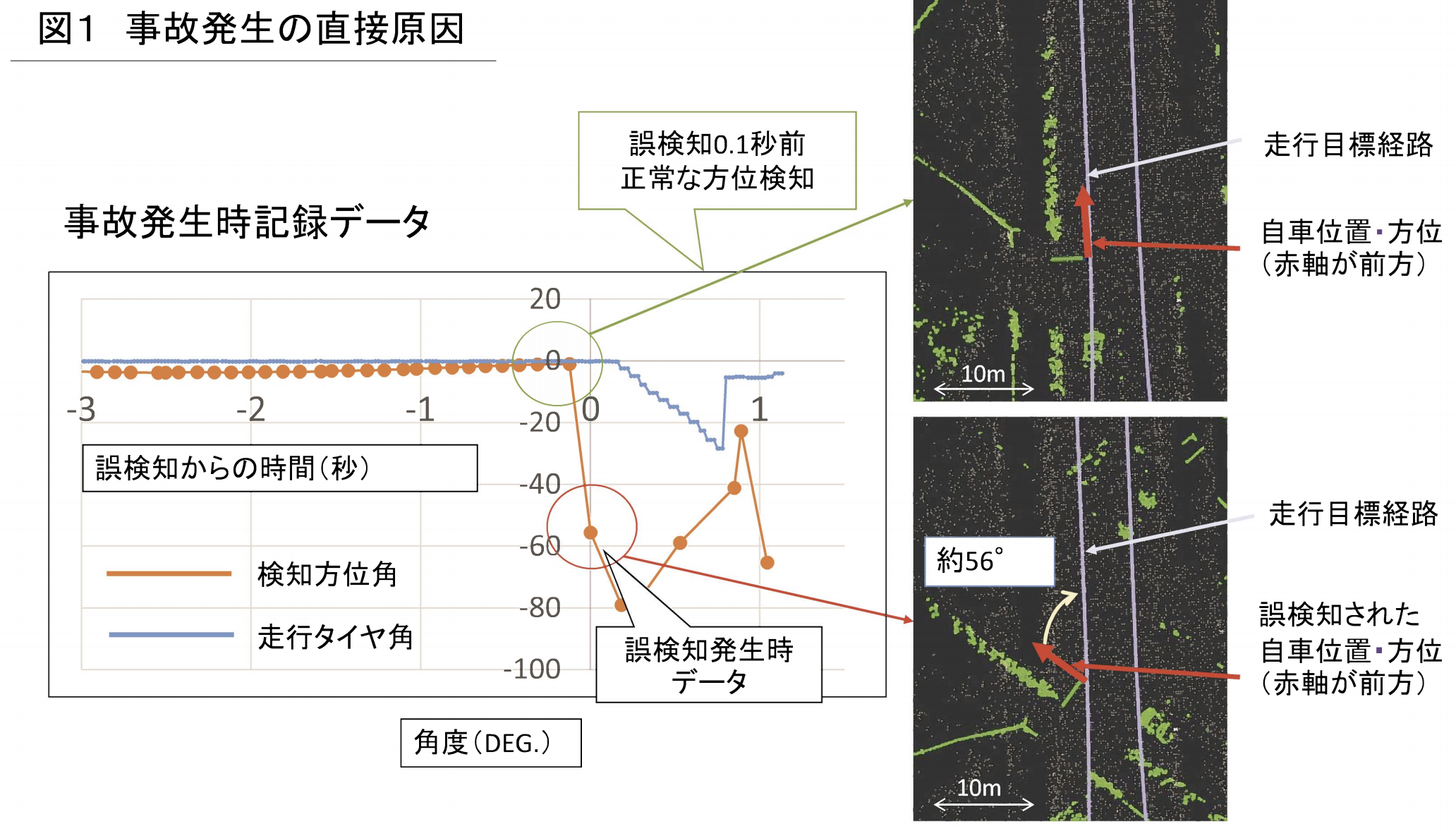

自車の進行方位を誤検知

名古屋大学関連では、2019年8月、愛知県豊田市で公道実証中に右側から追い抜きしてきた後続車両と接触する事故が発生した。自車位置・方位検知機能が自車の進行方位を誤検知し、右操舵を行ったことに起因するという。

【参考】関連記事としては「豊田市の自動運転事故のなぜ 事故検証委の報告内容を考察」も参照。

e-Paletteも選手と接触

東京2020オリンピック・パラリンピックの選手村で選手らの送迎を行っていたトヨタのe-Paletteによる事故も記憶に新しい。2021年8月、選手村内を巡回していたe-Paletteが交差点右折時、横断歩道を横断しようとした視覚障がい者と接触した。

交差点進入時、e-Paletteは歩行者を検知し一度停止した。オペレーターが安全確認した上で再度発進したところ、道路を横断してきた歩行者をセンサーが検知し自動ブレーキが作動した。オペレーターも緊急ブレーキを作動したが減速が間に合わず、車両が完全に停止する前に接触した。

交差点には誘導員も配置しており、オペレーターとの連携をはじめとした安全確認不足が要因に挙げられている。

■【まとめ】各事案の情報を共有し、効果的な開発を

実証を含め、自動運転による事故は決して珍しいものではない。実証が盛んな米カリフォルニア州では、2022年1~2月のわずか2カ月間で33件の衝突レポートが報告されている。未然防止するに越したことはないが、手動運転同様、自動運転実証にも事故・事案はつきものなのだ。

重要なのは、同じ轍を踏まないことだ。ヒューマンエラーであれシステム由来であれ、しっかりと対策を講じて同じミスを犯さないことが肝要だ。また、各事案を開発各社が共有することでエラーを未然防止し、効果的に開発を進めることもできる。

改善策のもと着実に一歩ずつ前進し、高度な自動運転システムの早期実現につなげてもらいたい。

【参考】関連記事としては「自動運転車の事故、海外・国内事例まとめ トヨタのe-Paletteによる事故状況も解説」も参照。