米カリフォルニア州道路管理局(DMV)のデータによると、Waymoのドライバーレスの自動運転車は走行距離3万7,569キロに1回のペースで手動介入を必要とするようだ。地球一周(約4万キロ)するのに1回介入するレベル……と考えれば、その精度の高さをうかがい知れるだろう。

情報が積極開示されているカリフォルニア州では、各社の走行距離や手動介入回数などが公表されており、それぞれの技術水準が数字となって明らかにされている。

日本国内企業の動向を交えつつ、DMVのデータを紐解いていこう。

【参考】関連記事としては「日産、ついに自動運転タクシーの実証開始?鍵は「レベル4での運行率」開示」も参照。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■自動運転における手動介入とは?

手動介入回数は自動運転システムの精度を示す

自動運転車は、人間による運転操作をセンサーやAIなどが代替することでドライバー不在の無人走行を実現する。

この無人走行技術を確立する過程においては、セーフティドライバーが同乗した状態で走行を積み重ねる必要がある。事故や衝突を起こしそうな際、ドライバーが即座に運転交代し、事故を防止するためだ。この作業を重ねて問題点を改善し、ドライバーが交代することなくコンピュータのみで自律走行できるように精度を高めていくのだ。

このドライバーが運転交代することを手動介入と呼ぶ。初期の実証時では膨大な手動介入が必要となるが、精度が高まれば高まるほどその回数は減少していく。走行距離にもよるが、限りなくゼロに近づけばほぼ自動運転できるというイメージだ。

つまり、手動介入回数は自動運転システムの精度を示す重要な数字となるのだ。このほか、走行区間のうちどのくらいの割合を自律走行できたかを表す自動運転率(自動運行率)などを公表する例もあるようだ。

■カリフォルニア州DMVのデータ

走行距離や手動介入、事故などの報告を義務付け

自動運転車の手動介入に関する米国全体のデータは見当たらないため、州当局の集計に頼らざるを得ない。アリゾナ州当局(MVD)なども拝見したがデータがないため、情報公開が進んでいるカリフォルニア州道路管理局(DMV)のデータを見ていく。

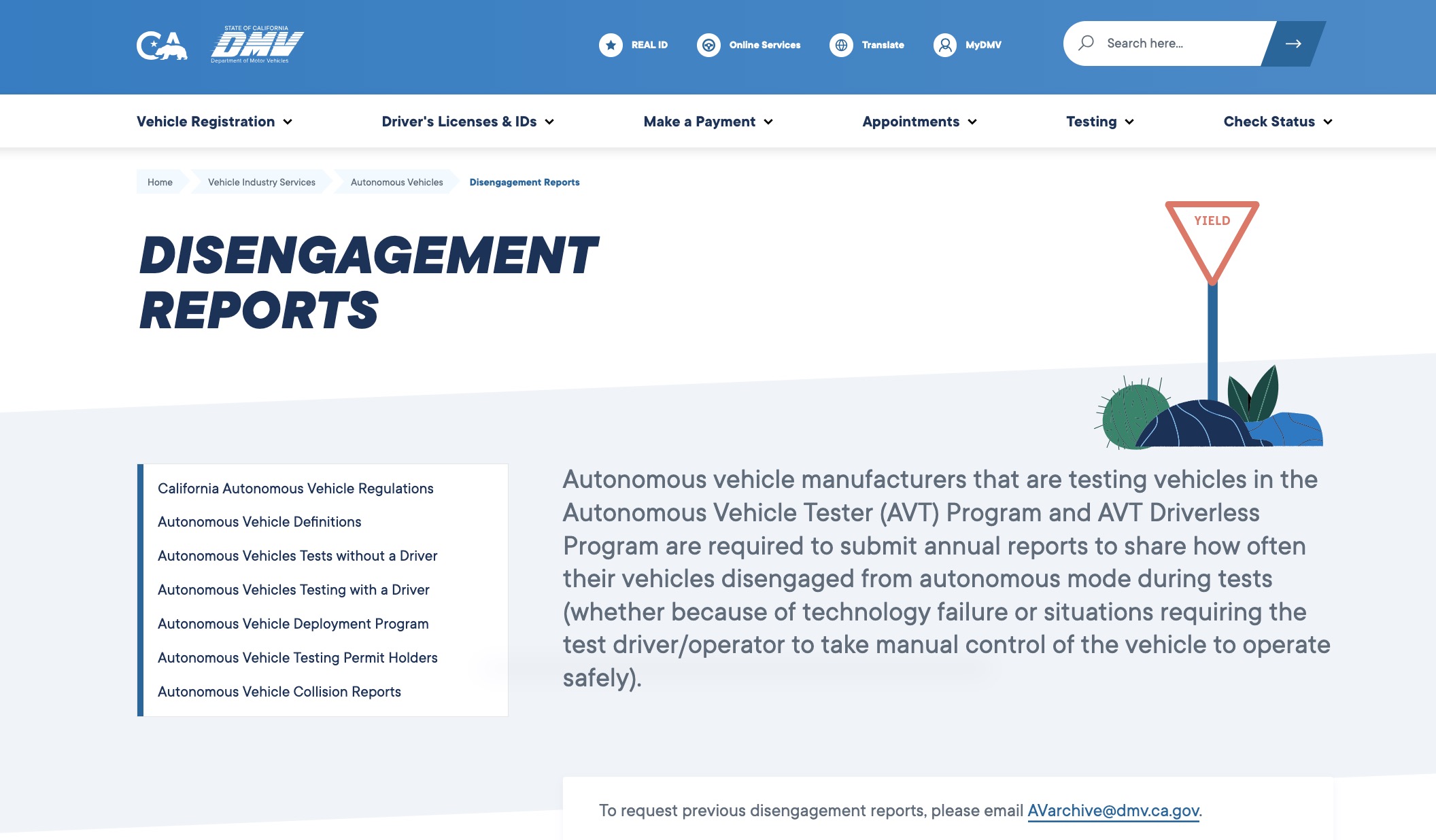

カリフォルニア州DMVは、州内の公道で自動運転走行を行う事業者に登録車両ごとの走行距離(Mileage Reports)や離脱(Disengagement Reports/手動介入)報告などを課している。

▼Disengagement Reports – California DMV

https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-industry-services/autonomous-vehicles/disengagement-reports/

事業者は、技術的障害や、セーフティオペレーターが任意の判断で手動制御したかなど原因に関係なく、試験・走行中に自律モードが解除された頻度を提出しなければならない。その意味では、厳密に言えば手動介入頻度ではなく自律モードからの離脱頻度となるが、大きな差異はないためここでは手動介入回数として扱う。

セーフティドライバーが車内にいないドライバーレス車両については、走行距離のほか非稼働状況に陥ったケースを集計している。

なお、カリフォルニア州では2025年10月現在、aiMotive、Apollo Autonomous USA、Aurora Innovation、Beep、Black Sesame Technologies、Gatik、Helm.ai、Imagry、May Mobility、メルセデスベンツ、Motional、日産、Nullmax、Nuro、NVIDIA、Plus AI、Pony.ai、Qualcomm、Telenav、Tensor(旧AutoX)、テスラ、Valeo North America、Volkswagen、Vueron Technology、Waymo、WeRide、Woven Planet in North America、XMotors、Zooxの29社がセーフティドライバー付きの走行ライセンスを取得している。

このうち、Apollo Autonomous USA、Nuro、Tensor、Waymo、WeRide、Zooxの6社がドライバーレスライセンスも取得している。

また、同期間はまだ米アップルやGM傘下のCruiseも実証を行っていた。参考までにアップルとCruiseのデータも付加する。

6社が手動介入1回あたり1万キロ以上を記録

2024年(2023年12月~2024年11月)における、セーフティドライバー同乗時の各社の登録台数と総走行距離、手動介入回数、手動介入1回あたりの走行距離は以下の通りだ。

- アップル:67台/15万2,924マイル(24万4,678キロ)/285回/859キロ

- Cruise:1,119台/8,008マイル(1万2,813キロ)/1回/1万2,813キロ

- May Mobility:9台/1万3,660マイル(2万1,856キロ)/2万694回/1キロ

- メルセデスベンツ:57台/4万5,081マイル(7万2,129キロ)/4回/1万8,032キロ

- Motional:8台/1万4,084マイル(2万2,534キロ)/320回/70キロ

- Nuro:37台/21万504マイル(33万6,806キロ)/103回/3,270キロ

- Pony.ai:20台/5万1,556マイル(8万2,490キロ)/3回/2万7,497キロ

- Tensor:44台/7,459マイル(1万1,934キロ)/0回/――キロ

- Waymo:1,035台/238万9,565マイル(382万3,304キロ)/244回/1万5,669キロ

- WeRide:16台/6万192マイル(9万6,307キロ)/3回/3万2,102キロ

- Zoox:380台/95万1,871マイル(152万2,993キロ)/34回/4万4,794キロ

- 日産:4台/2153マイル(3,445キロ)/11回/313キロ

また、ドライバーレスにおけるデータは次の通りだ。

- Nuro:17台/169マイル(270キロ)/0回/――キロ

- Waymo:1,031台/51万6,572マイル(82万6,515キロ)/22回/3万7,569キロ

- WeRide:7台/471マイル(754キロ)/0回/――キロ

- Zoox:18台/3万5,683マイル(5万7,093キロ)/0回/――キロ

報告基準が明確化され、各社がそれを厳守しているのかどうかは不明だが、上記の数字を信じると、まずMay Mobilityが著しく手動介入が多く、約1キロ走行するたびに1回介入していることがわかる。

これは、同社がカリフォルニア州における実証を開始したばかりのためと思われる。上記の中で唯一の1年生なのだ。おそらく、2年目、3年目と経験を積み重ねるごとに大幅改善していくものと思われる。

Waymoをはじめ、Cruise、メルセデスベンツ、Pony.ai、WeRide、Zooxの6社が手動介入1回あたり1万キロ以上を走行している。加えて、Tensorは介入ゼロだ。

メルセデスベンツについては、自家用車向けのレベル3実証を進めている可能性が考えられる。それ以外の企業は、自動運転タクシーを実現済み(中国含む)、あるいはまもなく実現予定の先行勢だ。

ドライバーレスに至っては、Waymo以外は自動運転システム停止などの報告はなく、Waymoも有人サービスに比べ2倍以上安定した走行を実現している。

ドライバーレスの方が安定している理由としては、おそらく有人実証で安全を確保したルートのみ走行しているためと考えられる

カリフォルニア州で唯一自動運転タクシーを実現済みのWaymoを例にすると、Waymoの自動運転タクシーは基本ドライバーレスを達成しており、サンフランシスコなどの既存エリアではセーフティドライバー付きでのサービスは基本的に行っていないものと思われる。

つまり、セーフティドライバー付きの走行は新規エリアを中心に走行しているのではないか――ということだ。既存サービスエリアも走行しているかもしれないが、その場合は苦手なシチュエーションやシナリオを意図的に選択している可能性なども考えられる。

いずれにしろ、1万キロ以上走行してやっと1回手動介入する水準ということは、走行ルートにおいて自律走行できる割合=自動運転率は99.99%レベルに至っているはずだ。これが世界最高峰の実力なのだろう。

【参考】関連記事については「Google/Waymoの自動運転戦略まとめ ロボタクシーの展開状況は?」も参照。

■日本における自動運転の動向

鳥取市内の実証では1キロに1回ペースで手動介入

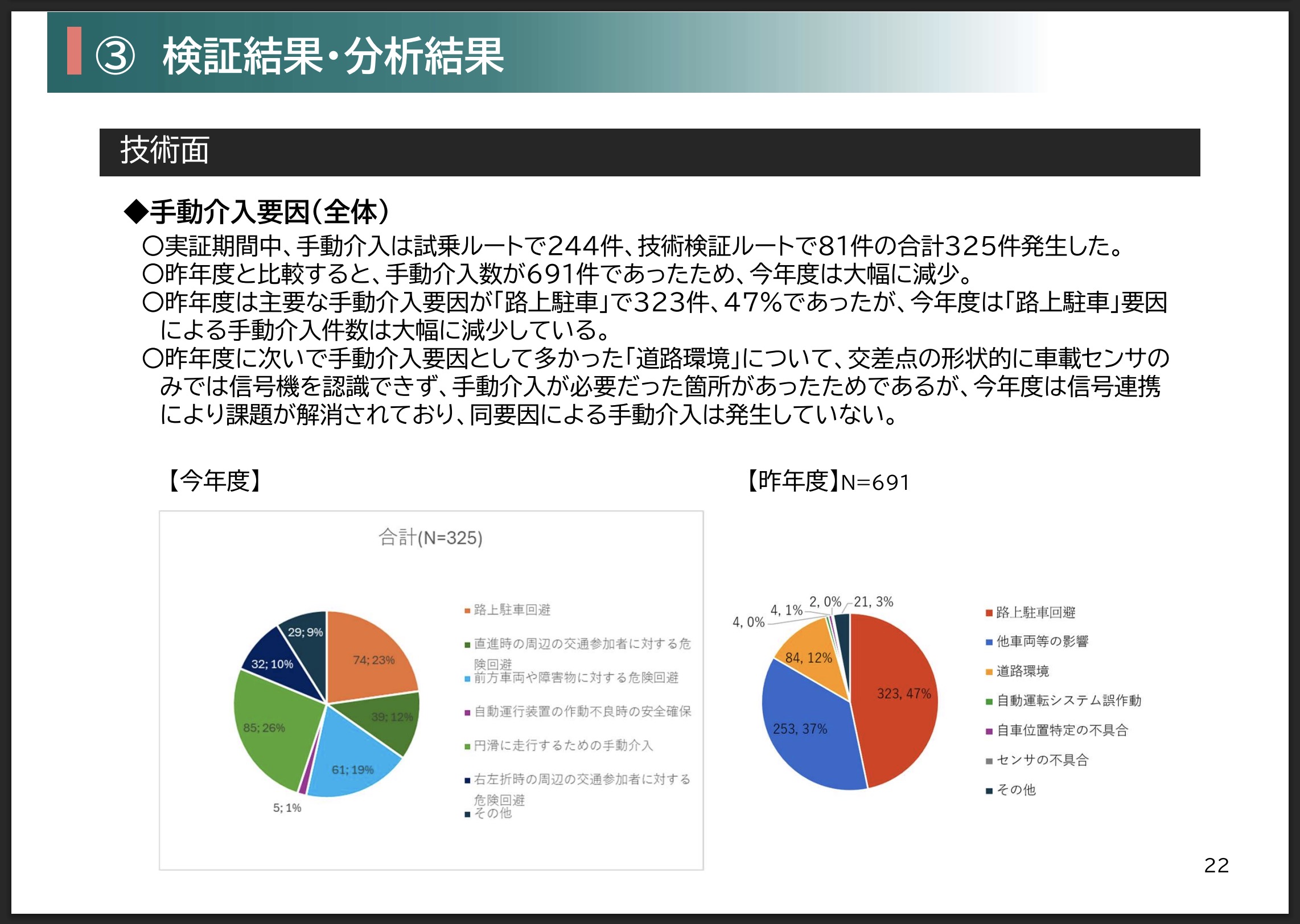

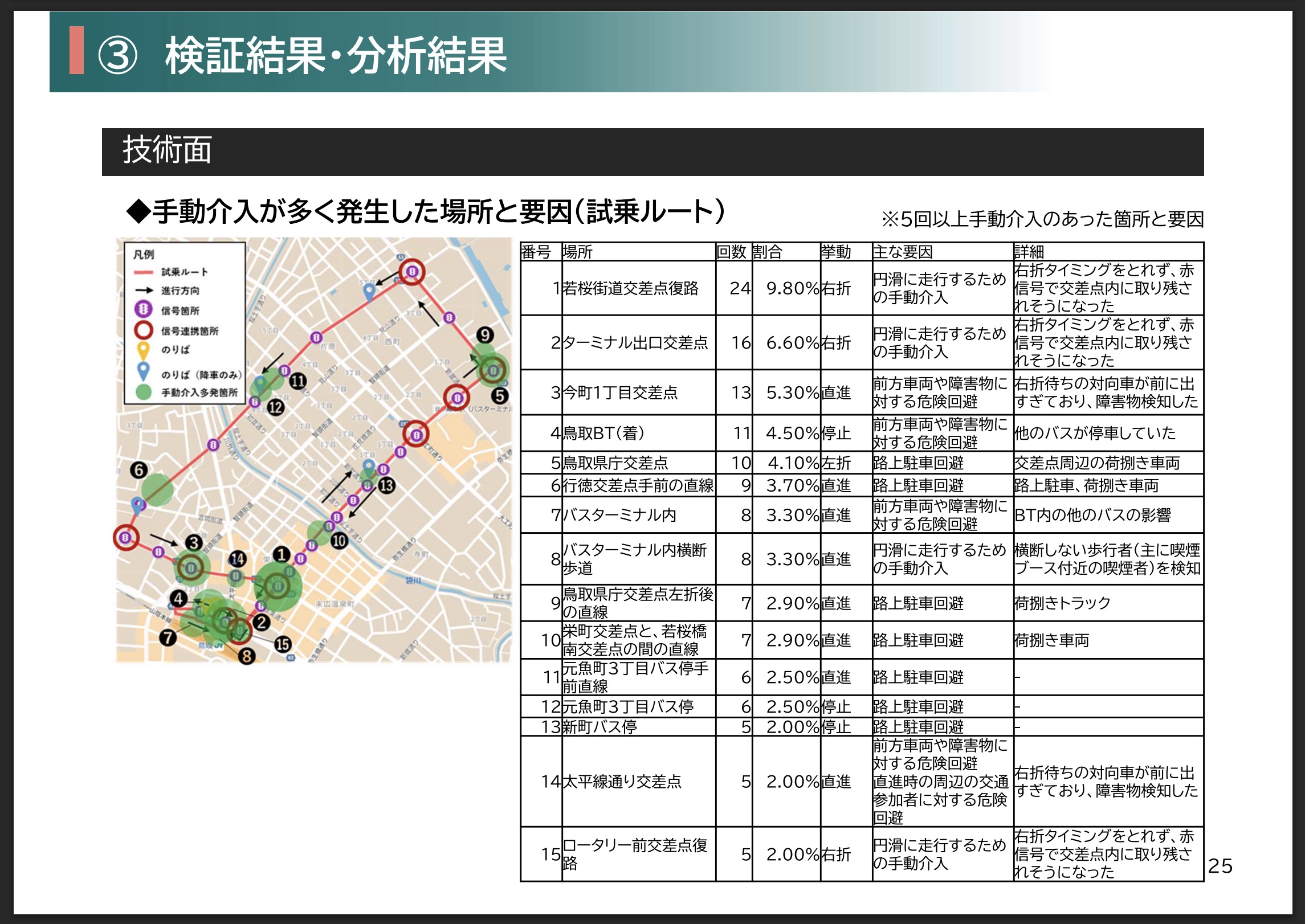

日本では、手動介入回数が公表される例は非常に少なく、またカリフォルニア州とは集計方法などに差異があるため単純比較はできないが、WILLERとティアフォーが取り組む鳥取県鳥取市は成果報告書の中で手動介入回数や自動運転率に言及している。

報告書によると、対象はティアフォー製Minibusを用いた自動運転バス実証で、2023年度は実質レベル2で総走行距離410.3キロ、手動介入691件、自動運転率は80.2%だった。594メートルに1回手動介入した計算だ。

翌2024年度は321.7キロ走行し、手動介入325件、自動運転率93.9%となった。990メートルに1回手動介入した計算だ。

自動運転バスと自動運転タクシーの違いなど条件そのものが異なるが、日本最高峰クラスのティアフォーでこの水準だ。数字上、May Mobilityの1年目と同水準と言えるが、Waymoなどとは文字通り桁が違う。

この桁違いの差は、技術開発力云々以前に、実証経験値によるところが大きいものと思われる。Waymoは年間数百万キロ、上位陣も最低数万キロ走行している。これはカリフォルニア州内だけの数字であり、他州を合わせればさらに伸びる。

日本勢は、推定だがBOLDLYは年間1万キロ以上を走行している。ただ、同社は自動運転開発がメインではなく、運行管理を武器としている企業のため勝手が異なる。ティアフォーは、自動運転バスは国内数千キロ規模に達したものと思われる。自動運転タクシーの実証も本格化していれば、1万キロを突破していてもおかしくなさそうだ。

自動運転バスは台数が限られるものの、自動運転タクシーであれば比較的台数を増やしやすく、走行距離を伸ばしやすい。一般的には、走行距離=経験を多く重ねるほど自動運転システムは進化する。

カリフォルニア州と鳥取市の例では、手動介入に対するルールなどが異なるためapple to apple(同一条件)の比較はできない。ただ、現状Waymoに及ばないのは誰もが認めるところだろう。

日本企業は、まず経験値をいかに増加させるかに焦点を当てても良いのかもしれない。

▼鳥取市自動運転実証調査事業の検証結果について|鳥取市

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1746059715677/files/R6zidouunntennzigyou_seikahoukoku.pdf

■【まとめ】日本もデータ公表を

DMVのデータから、北米開発勢の実力は読み取れた。一方、日本では公式的なデータ開示が少ないため、北米勢と単純比較はできない。ただ、実用化面などからその差は明らかとも言える。

この先、日本勢が世界と本気で競う気があるのならば、同様の条件でこうした情報を積極開示し、現時点における差を可視化するのも手だ。経験値を積み重ねるため走行実証しやすい環境の構築もしっかりと進め、技術の向上を可視化していくのだ。

1年後、2年後、その差がどれほど埋まっているか(広がっているか)。あいまいにせず、しっかり数値化することで現状把握と目標設定を行いやすくなるのではないだろうか。

【参考】関連記事としては「自動運転が可能な車種一覧(タイプ別)」も参照。