国土交通省はこのほど、2025年度に取り組む宇宙無人建設革新技術開発事業12件を発表した。大成建設らによるSLAM自動運転技術や鹿島建設らによる自律遠隔施工技術など、いずれも月面活動に資する重要技術や研究だ。

地上における自動運転技術などとの関連もうかがえる研究開発で、将来、月面向けの技術が地球上で活躍する日も訪れる見通しだ。

どのような研究開発が行われているのか、同事業の中身に迫る。

▼令和7年度の宇宙無人建設革新技術開発を開始します|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001885919.pdf

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■宇宙無人建設革新技術開発事業の概要

スターダストプログラム始動

宇宙活動・利用の規模や幅が飛躍的に広がり、多様な分野の高度技術の結集が不可欠となっている中、宇宙開発を効率的・効果的に進めていくためには各省の縦割りを排し、宇宙政策全体を俯瞰して戦略的に取り組むことが必要――との考えから2020年度に創設されたのが「宇宙開発利用加速化戦略プログラム」、通称スターダストプログラムだ。

以下などの視点から、関係省庁の連携や産学の多様なプレーヤーの参画の下、戦略的に取り組むべき技術開発プロジェクトを選定している。

- ①安全保障や経済成長などの観点から我が国の宇宙活動の自立性を維持・確保するため優先度の高い技術開発であること

- ②官民の多様な利用ニーズを踏まえた共通基盤として活用が期待される技術、または月面開発など地上で蓄積のあるさまざまな分野の要素技術を結集・発展することが必要な技術の開発であること

- ③関係省庁が縦割りを打破し、連携して取り組むことが必要な技術開発であること

国交省は2021年度に宇宙建設革新プロジェクトに着手

これを受け、国土交通省が2021年度にスタートしたのが「宇宙建設革新プロジェクト」だ。国内建設事業で培われてきた無人化施工やICT施工などの建設技術のさらなる開発及び普及を促進し、これらの技術を将来的に月面などでの建設活動で応用することを視野に技術開発を推進する計画だ。

宇宙利用探査において、世界に先駆けて月面拠点建設を進めるためには、遠隔や自動化による無人化施工といった建設技術が重要な要素となる。

日本では、これまでに風水害・火山災害を克服するため無人化施工技術が培われ、国際的にも強みを有しているという。また、激甚化する災害対応・国土強靱化に加え、人口減少下において無人化施工技術のさらなる高度化と現場への普及は喫緊の課題であり、こうした建設技術を、アルテミス計画などを通じて月面環境に係るノウハウを有する文部科学省と連携し、月面拠点建設へ適用するための技術開発を進めるとともに地上の事業へ波及させることを目的としている。

プロジェクトでは、月面開発に資する無人建設技術の開発を重点化・加速化するため、月面と地上のノウハウを集結し、地上の建設事業で導入・開発されている無人建設技術を月面拠点建設に適用するため、地上建設への展開も考慮しつつ優先的に開発すべき技術・水準を明確化し、集中投資を図る。

2035年以降の月面拠点建設や有人長期滞在実現を目指す

2025年度は、以下の12事業が実施される。いずれも過年度からの継続事業だ。

- 建設環境に適応する自律遠隔施工技術の開発-次世代施工システムの宇宙適用(鹿島建設、宇宙航空研究開発機構、芝浦工業大学)

- 自律施工のための環境認識基盤システムの開発及び自律施工の実証(清水建設、ボッシュエンジニアリング)

- 月面適応のためのSLAM自動運転技術の開発(大成建設、パナソニックアドバンストテクノロジー)

- トータル月面建設システムのモデル構築(有人宇宙システム施工)

- デジタルツイン技術を活用した、月面環境に適応する建設機械実現のための研究開発(小松製作所)

- 月面の3次元地質地盤図を作成するための測量・地盤調査(立命館大学、芝浦工業大学、東京大学大学院、横浜国立大学、港湾空港技術研究所、アジア航測、基礎地盤コンサルタンツ、ソイルアンドロックエンジニアリング)

- 索道技術を利用した災害対応運搬技術の開発(熊谷組、住友林業、光洋機械産業、加藤製作所、工学院大学)

- 回転切削圧入の施工データを利用した、月面建設の合理的な設計施工プロセスの提案と評価(技研製作所)

- 月資源を用いた拠点基地建設材料の製造と施工方法の技術開発(大林組、名古屋工業大学、レーザー技術総合研究所)

- 月面インフレータブル居住モジュールの地上実証モデル構築(清水建設、太陽工業、東京理科大学)

- 月面における展開構造物の要件定義および無人設営検討の技術開発(大林組、宇宙航空研究開発機構、サカセ・アドテック)

- 月の極域および縦孔での滞在開始用ベースキャンプの最少形態と展開着床機構の開発(東京大学、九州大学、竹中工務店、宇宙航空研究開発機構)

現在は基礎技術の開発フェーズで、宇宙・地上の建設無人化技術開発ビジョンのもと開発すべき技術や水準を明確にしていく段階だ。2027年度に地上実証フェーズに移行し、今から10年後、2035年以降を目途に月面拠点の建設や有人長期滞在の実現を目指す構えだ。

以下、12事業の中からいくつかピックアップし、その概要を紹介する。

■2025年度事業の概要

月面適応のためのSLAM自動運転技術の開発に関する研究

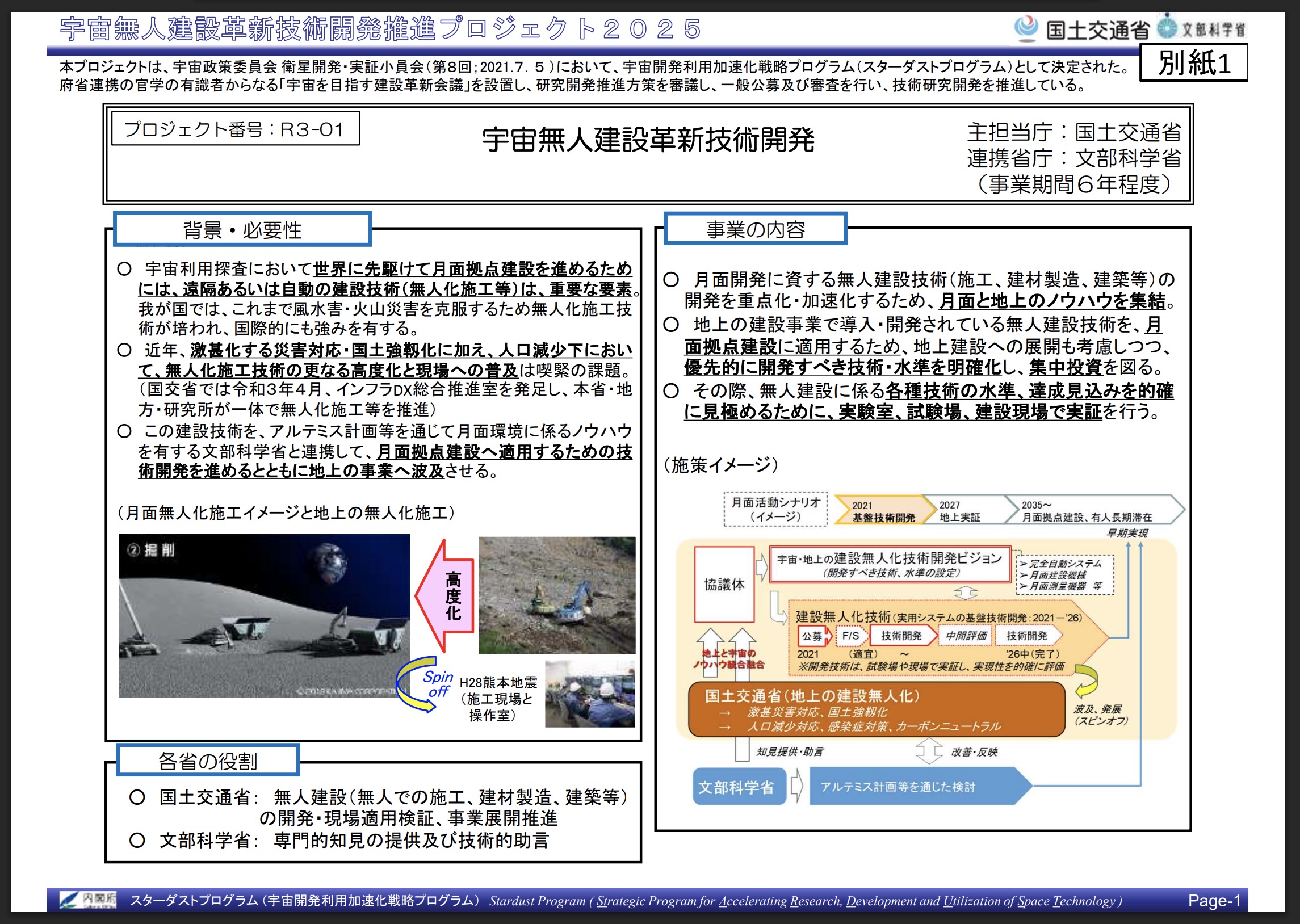

大成建設とパナソニックアドバンストテクノロジーは2023年1月、月面適応のためのSLAM自動運転技術の開発に関する研究を開始すると発表した。

大成建設は、これまで開発してきたSLAM自動運転技術「T-iDraw Map」を活用し、さらなる高度化に向けた技術開発を進めている。

測位衛星システムがない月面環境での無人作業の実現には、建設機械の位置情報を正確に取得する必要がある。このため、T-iDraw Mapにおいて、環境情報を活用するLiDAR-SLAM技術と人工的な特徴点を活用するランドマークSLAM技術を統合し、月面のような特殊環境に適応できる自動運転技術の構築を目指す。

月面での自動運転実現には、月面を模した仮想環境での試験やシミュレーションが重要となるため、仮想環境において月面地形を構築したのち、さまざまなバリエーションのマーカを配置し、建設機械を走行させることでセンシング性能や自己位置推定性能を検証する。

パナソニックアドバンストテクノロジーも、LiDAR SLAM技術による建設機械の自己位置推定技術を開発・実証しており、測位衛星が利用できない地上不整地環境での建設機械の自律移動を実現しているほか、車載開発で培ったモデルベース開発・シミュレーション開発のノウハウ・実績も有している。

研究開発では、NASAなどから公開されているデータを基に月面の仮想環境モデルを構築し、仮想環境上でのセンシング技術開発、自動運転技術の評価、精度向上を継続している。

実施イメージとしては、ハイブリッドSLAMに轍をトレースする機能を加え、運送タスクに特化したロバスト性や運用性の向上を図る。月面建設においてすでに探査済みの長距離ルートを、先行車の轍を線路のようにトレースすることで実現するという。

2024年度までの実証実験で、模擬月面環境へのSLAM自動運転技術の適応に関して実証済みで、今後、探査済みの長距離ルートを繰り返し往復する輸送タスクに特化した技術開発を進め、運用性の向上を図っていく。

【参考】SLAMについては「自動運転とSLAM(スラム)技術の現状解説」も参照。

建設環境に適応する自律遠隔施工技術の開発

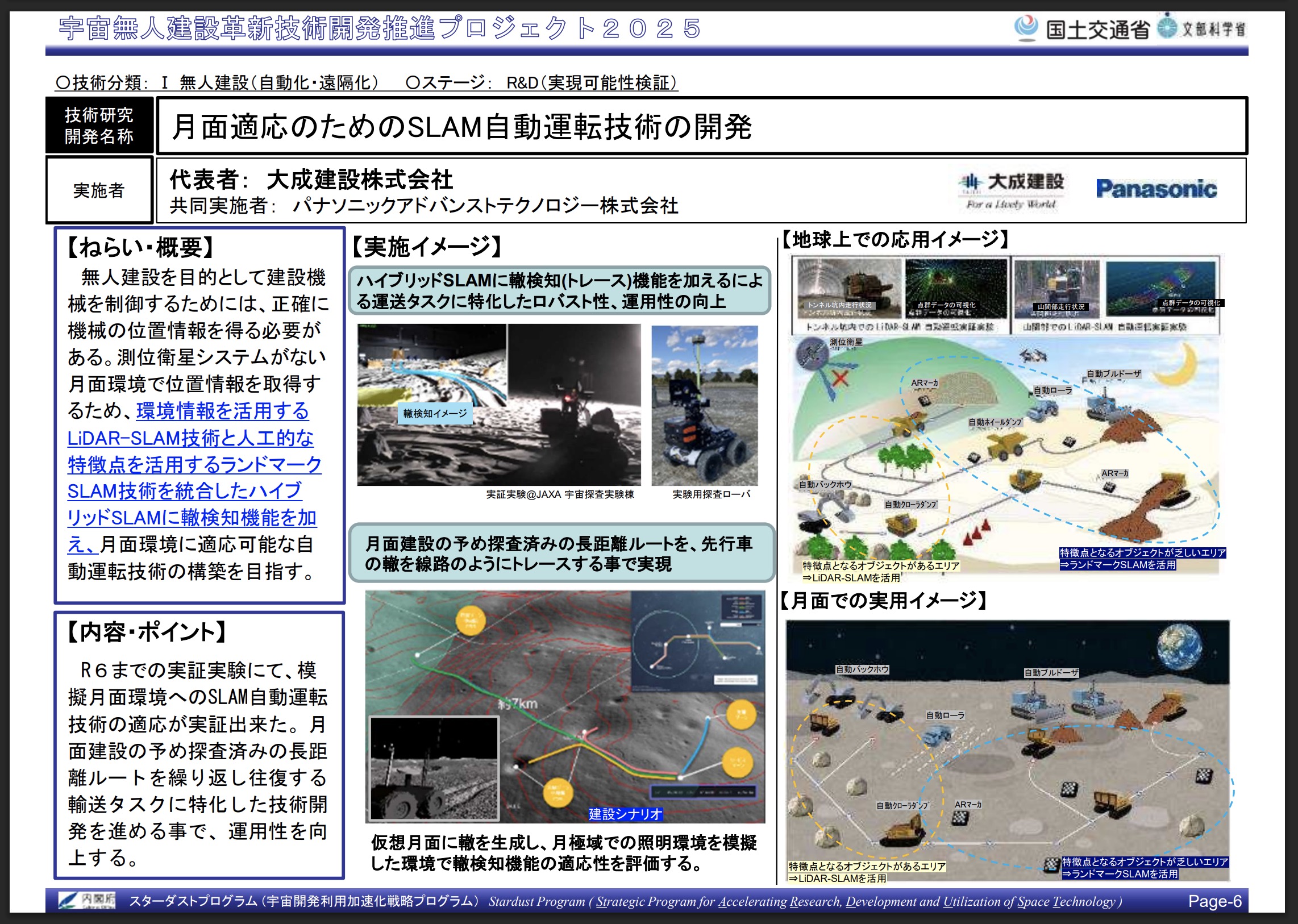

鹿島建設、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、芝浦工業大学は2021年度から建設環境に適応する自律遠隔施工技術の開発を進めている。

重力や土質条件をはじめ、地上との環境の差異が大きい月面で自律遠隔施工を実現するためには、事前の模擬試験やシミュレーションが不可欠であり、かつ効率的な開発を進めるためには月面仮想環境下での自律遠隔施工を模擬した試験による課題検討や実証検証が重要となる。また、多くの開発成果の相互利用が必要となるため、各成果を反映させるためのプラットフォームの構築が望まれる。

そこで、まず地上模擬試験を実施し、それを仮想空間上で再現可能なシミュレーションプラットフォームを開発する。さらに、プラットフォームを月面施工検討用に拡張することで、月面の大規模施工シミュレーションを実現する。その上で、成果を地上の自律自動化施工システムにも活用していく。

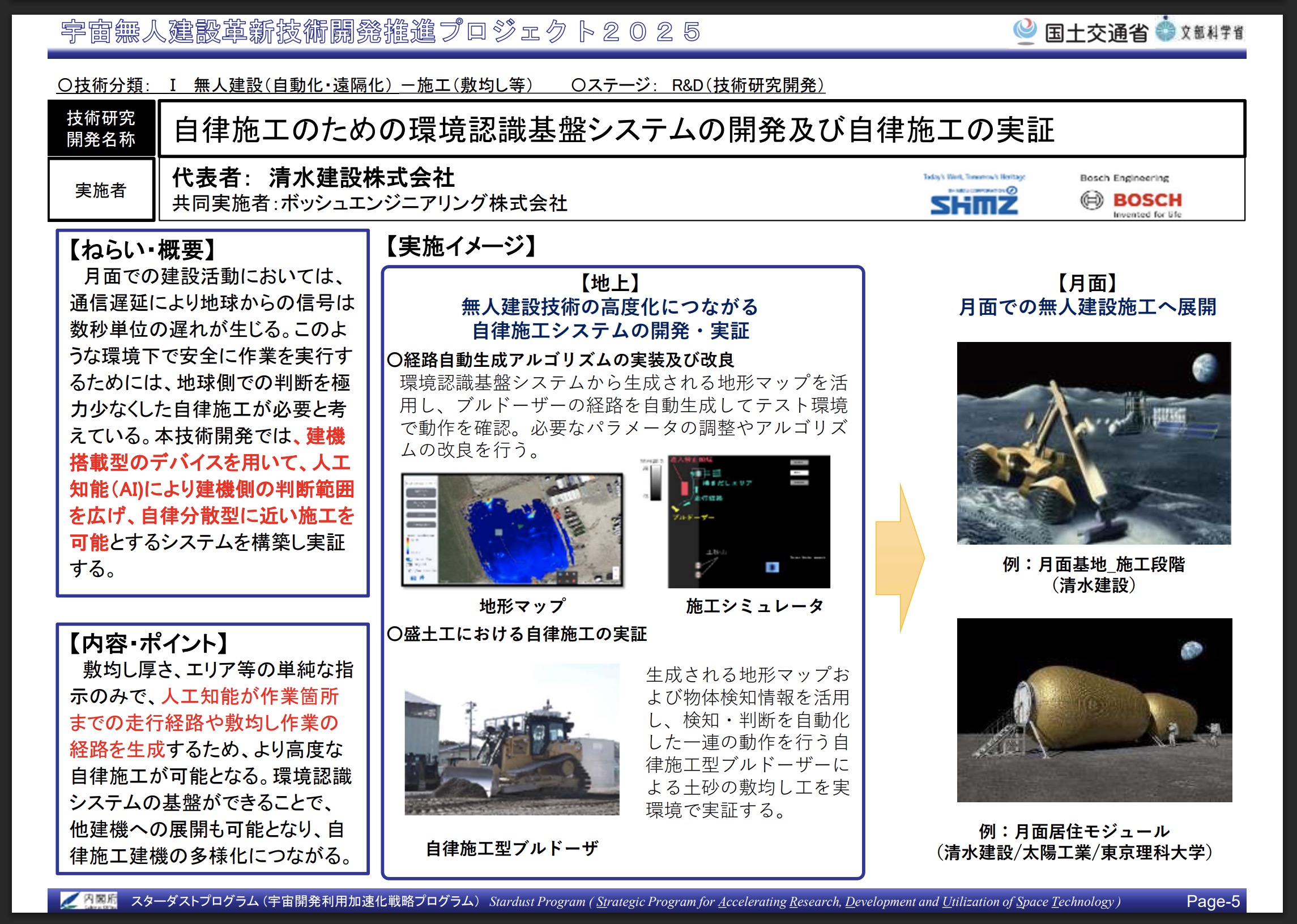

自律施工のための環境認識基盤システムの開発及び自律施工の実証

清水建設とボッシュエンジニアリングは、自律施工のための環境認識基盤システムの開発及び自律施工の実証に取り組んでいる。

月面での建設活動においては、通信遅延により地球からの信号に数秒単位の遅れが生じる。このような環境下で作業を行うには、地球側での判断を極力少なくした自律施工が必要とし、建機搭載型のデバイスを用いて、AIにより建機側の判断範囲を広げ、自律分散型に近い施工を可能とするシステムを構築・実証する。

敷均し厚さ、エリアなどの単純な指示のみで、AIが作業箇所までの走行経路や敷均し作業の経路を生成するため、より高度な自律施工が可能になるという。環境認識システムの基盤ができることで他建機への展開も可能となり、自律施工建機の多様化につながる。

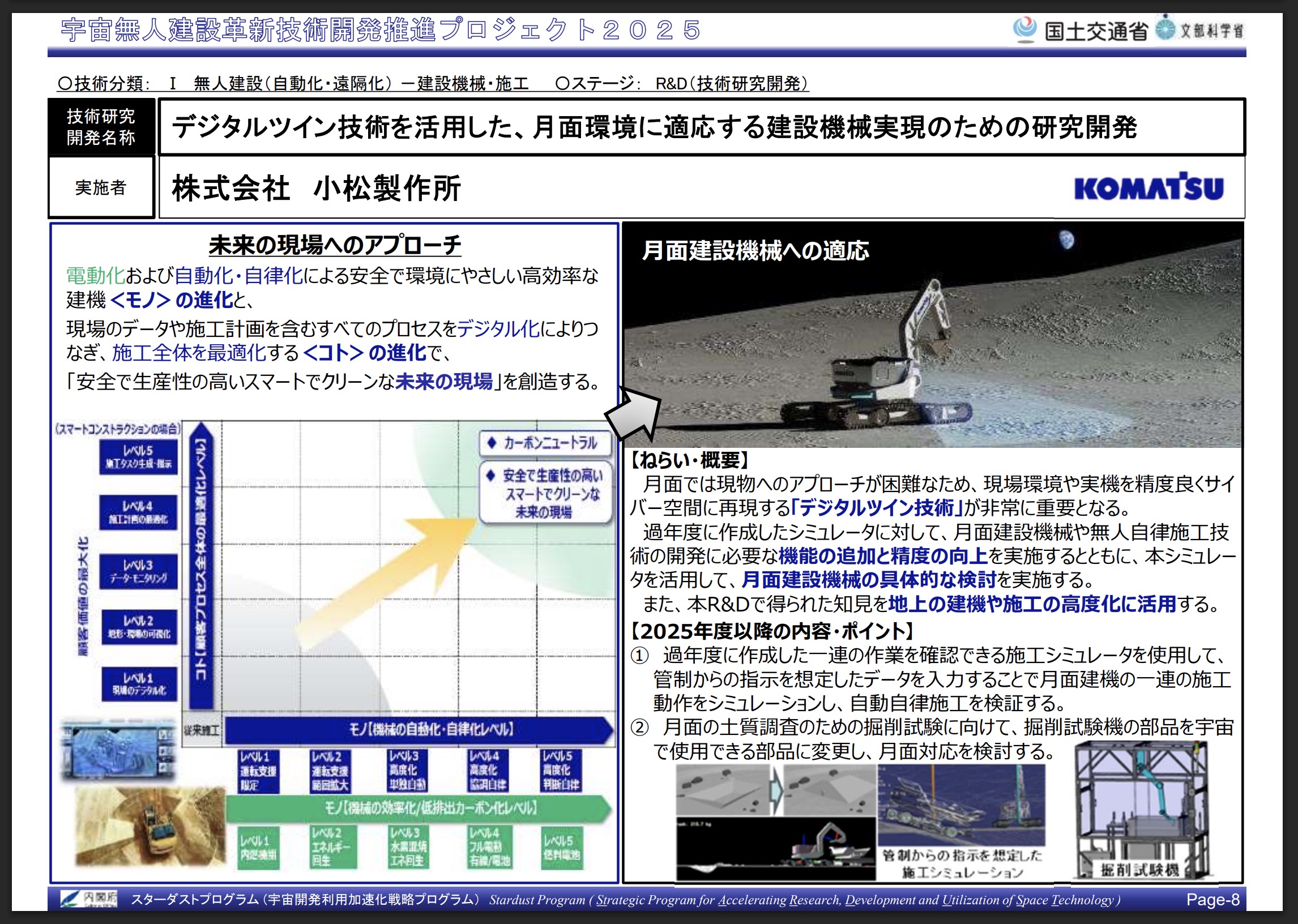

デジタルツイン技術を活用した、月面環境に適応する建設機械実現のための研究開発

機械の自動化・自律化と施工オペレーションの最適化を推進するコマツは、現場環境や実機を精度良くサイバー空間に再現するデジタルツイン技術の開発に取り組んでいる。

将来の月面建設機械の基盤技術である精度の高いデジタルツイン技術の構築可能性を検証するフィージビリティスタディを実施しており、サイバー空間上に油圧ショベルを作成・動作させ、地球上の実機との挙動と比較することでシミュレータの精度を検証する。また、サイバー空間を月面環境に設定し、シミュレータ上の車体挙動を確認することで月面建設機械の課題を抽出している。

今後は、施工シミュレータを使用して管制からの指示を想定したデータ入力で月面建機の一連の施工動作をシミュレーションし、自動自律施工を検証する。また、月面の土質調査のための掘削試験に向け、掘削試験機の部品を宇宙で使用できる部品に変更し、月面対応を検討する。

■トヨタも宇宙事業に注力

トヨタは有人与圧ローバを開発中

スターダストプログラムと並行してJAXAらが力を入れているのが、米国が主導するアルテミス計画への関与だ。アポロ計画以来の月面有人着陸と長期滞在を通した持続的な月探査を目的としたプログラムで、将来の有人火星探査を見据えた各技術実証を行うことも目的としている。

日本は、月周回有人拠点「Gateway」のモジュールに居住環境を整える技術提供やGatewayへの物資補給を担うほか、有人与圧ローバの提供についても事業が進められている。

有人与圧ローバは、トヨタが開発を進めている。宇宙服を着ることなく滞在できる移動と居住機能を合わせ持った月面探査車だ。厳しい環境に耐えうる耐久性や走破性が求められ、ドライバー不在でも移動可能な自動運転技術もコア技術に数えられる。

トヨタはまた、三菱重工と月極域探査機(LUPEX)ローバの開発も進めている。月極域探査機(LUPEX)プロジェクトはインド宇宙研究機関(ISRO)などとの国際協働プロジェクトで、打ち上げロケットとローバシステムの開発を日本が担うという。

【参考】宇宙領域におけるトヨタの取り組みについては「トヨタ、自動運転技術を「月面」で強化へ!月をテストフィールド化」も参照。

■【まとめ】宇宙向けの将来技術は地球上に返ってくる

宇宙事業は親近感を覚えにくいかもしれないが、未知とも言える月の環境に耐えうる技術は、将来地球上におけるあらゆる環境下で実現可能な高度技術となって返ってくる可能性が高い。例えば、GPSが使えず道路も整備されていない環境下で自動運転を実現できれば、その技術は地球上の多くの場面で有用となる。

月、ひいては火星に向けた取り組みは途方もないチャレンジでビジネス的にも未知数だが、いつか現実の技術となって地球上で活用されることを踏まえれば、そこに力を注いでいくのも重要な戦略となる。各社の取り組みに引き続き注目したい。

【参考】関連記事としては「【最新版】自動運転、日本政府の実現目標・ロードマップ一覧|実用化の現状解説」も参照。