「トヨタの自動運転技術は宇宙で進化する?」──。月面探査モビリティの開発を進めるトヨタ。地球とは異なる環境下でのオフロード性能をはじめ、遠隔操作や自動運転、エネルギーマネジメントなど研究すべき領域は広いが、こうした技術は月面探査で終わることはない。ここで培った技術を地球に還元するのだ。

より過酷な環境下で鍛え上げた各種技術を持ち帰ることで、地球上における各種モビリティ技術を進化させる戦略だ。トヨタは、月から石ではなく技術を持ち帰ってくるのだ。

トヨタの宇宙事業はどのような構想のもと進められ、どのような成果を生み出すのか。その全貌に迫る。

記事の目次

■トヨタの宇宙事業

かつてはロボット宇宙飛行士の開発も

トヨタの宇宙探査ミッションへの挑戦は2019年に正式に始動した。宇宙航空研究開発機構(JAXA)と国際宇宙探査ミッションでの協業の可能性を検討していくことに合意し、第一弾として有人与圧ローバの研究開発に本格着手したのだ。

トヨタとJAXAは、国際宇宙ステーションに滞在するロボット宇宙飛行士「KIROBO(キロボ)」の開発などで協業実績がある。

KIROBOは、トヨタとJAXA、電通、東京大学先端科学技術研究センター、ロボ・ガレージが共同研究「KIBO ROBOT PROJECT」として進めていたプロジェクトで、2013年から国際宇宙ステーション(ISS)に滞在し、若田光一宇宙飛行士とともに世界初の「宇宙での人とロボットとの対話実験」に成功したという。

KIROBOは2015年に帰還したが、その際はイーロン・マスク率いるスペースXの無人補給船ドラゴンで地球に帰還している。

有人与圧ローバの研究開発に着手

有人与圧ローバの研究は、トヨタとJAXAの連携協定に基づいて2018年5月から概念検討を共同で進めていた。

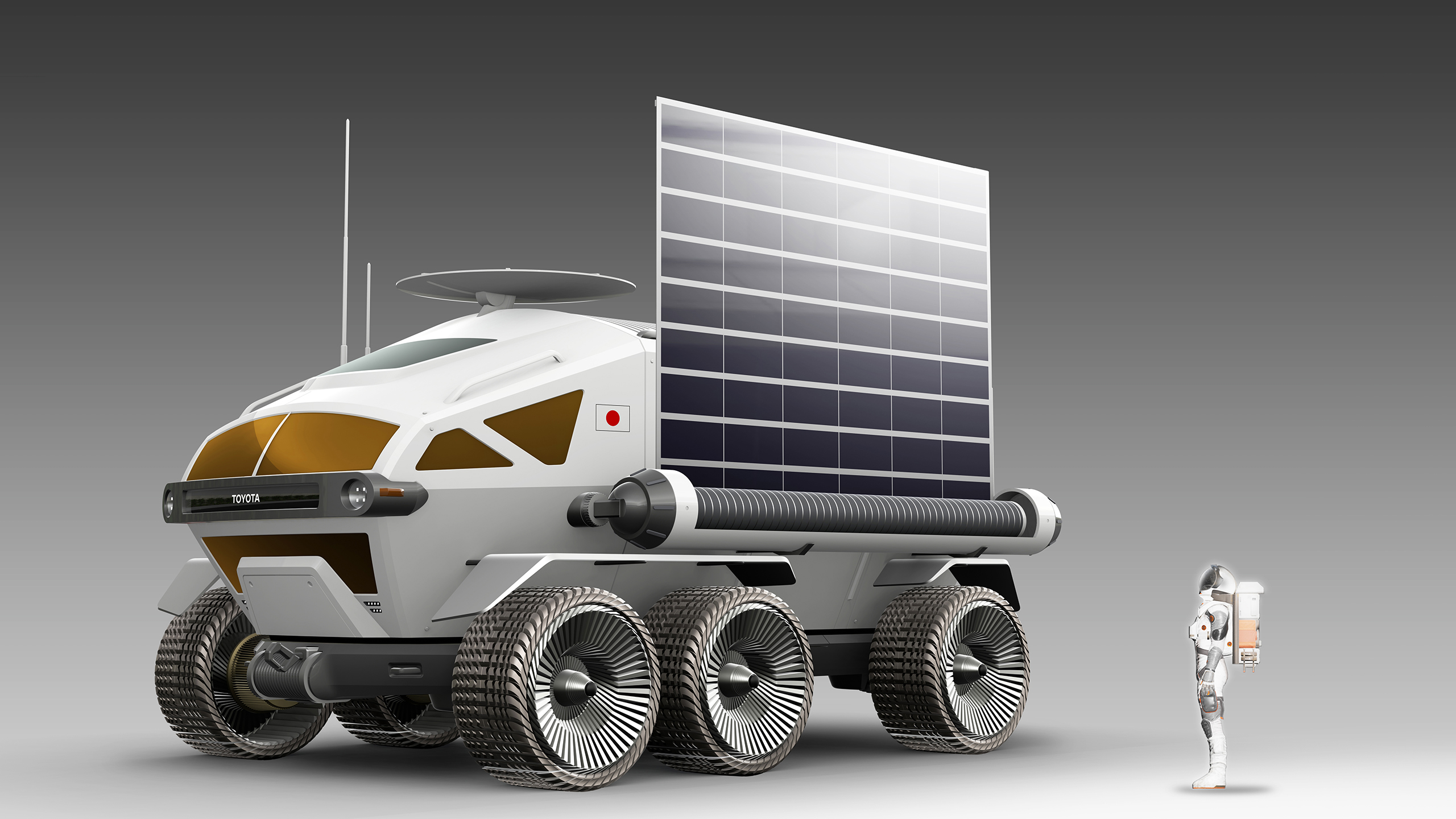

有人与圧ローバは月面での有人探査活動に必要なモビリティで、両者は燃料電池車の技術を活用することで、エネルギーが限られる月面で1万キロ以上の走行を可能にするという。宇宙飛行士がシャツスリーブで一定期間居住可能な機能と空間を備え、宇宙服による乗降が可能で、飛行士の操作、遠隔操作、そして自律運転によって月・惑星表面上を持続的に移動可能な機体となる。

国際宇宙探査ミッションでは月・火星を目指すこととしており、その実現には、小惑星リュウグウへのタッチダウンに成功した小惑星探査機「はやぶさ2」のような無人探査と、有人与圧ローバにより宇宙飛行士が月面で活動するような有人探査の協調が必要不可欠という。

JAXAの国際宇宙探査ミッションにモビリティのプロであるトヨタが加わることで、こうした開発に弾みがつく格好だ。

豊田章男社長(当時)は「クルマは地球上のあらゆる地域で使われており、地域によっては生きて帰ってくるための相棒として活躍している。今回のプロジェクトに求められることは、まさに生きて帰ってくるということ。そうしたプロジェクトにこれまで培ってきたトヨタの車両の『耐久性、走破性』と『FC』という環境技術に期待を寄せていただいていることを大変うれしく思う」と述べている。

【参考】トヨタとJAXAの取り組みについては「トヨタとJAXAの「有人与圧ローバ」計画、具体的な共同研究に着手 自動運転技術も活用」も参照。

打ち上げ目標は2029年

有人与圧ローバは2030年代に想定している有人月面探査を支える重要な要素で、計画では2029年の打上げを目指しているという。2034年までローバ2台によるタンデム運用を予定しており、当初コンセプトでは、全長6.0×全幅5.2×全高3.8メートルとマイクロバス約2台分のサイズで、13立方メートル、4畳半ワンルーム程度の居住空間を備える。2人が滞在可能(緊急時は4人滞在可能)となる。

愛称は「ルナ・クルーザー」に決定

トヨタは2020年8月、開発中の有人与圧ローバの愛称を「LUNAR CRUISER(ルナ・クルーザー)」と命名したことを発表した。

トヨタのSUV「ランドクルーザー」がもつ「必ず生きて帰ってくる」という精神や、品質、耐久性、信頼性を月面という過酷な環境を走る有人与圧ローバに引き継ぐ想いが込められている。

2020年度は、シミュレーションによる走行中の動力や放熱の性能確認、タイヤの試作・走行評価、VR(仮想現実)や原寸大の模型を活用したローバ内部の機器配置の検討など、各技術要素の部品の試作、試作車の製作に取り組んでいるという。

月面では昼・夜がそれぞれ約2週間ずつ続き、昼は温度が120度、夜はマイナス170度まで冷える。300度近い寒暖差があるのだ。重力は地球の6分の1だ。こうした条件だけでも、機械やシステムを地球上と同じように動作・操作することの難しさは想像に難くない。

まったく環境が異なる条件下で走行するモビリティを構築するには、地球上の一般的な環境下における実証は意味をなさない。入念にシミュレーションを重ね、部分的に少しずつでも月面環境を再現するなどし、特殊な環境に適応させていくしかない。非常に大変なチャレンジだ。

三菱重工とも連携

2023年7月には、有人与圧ローバLUPEXローバの開発状況に係る概要資料を公開した。LUPEXローバは三菱重工業が開発を進める月極域探査計画(LUPEX)向けの探査ローバだ。

三菱重工は月周回有人拠点や国際居住棟の開発など広範囲で宇宙開発に携わっており、トヨタと三菱重工は2022年末に連携を強化し、コンポーネント(要素)単位の提供協力からシステムレベルで開発そのものを連携して取り組んでいくことを確認したという。

探査ローバは完成後、インド宇宙研究機関(ISRO)の月面着陸機に搭載され、H3ロケットで2020年代半ばに打ち上げられる予定で、この探査ローバから得られた走行実証技術や月面データが有人与圧ローバの開発に生かされることに期待が寄せられている。

ルナクルーザープロジェクトの意義・価値としては、国際協力や計画への貢献のほか、「地球から月、月から地球へ」と、月面車開発で鍛えた技術を社会に還元することも明示されている。

燃料やオフロード走行、UXなど多くの技術をフィードバック

燃料関連では、14日間に及ぶ太陽光のない月の夜を無事に過ごすため、昼の間に大容量のエネルギーを繰り返し再生する持続可能な小型軽量エネルギーシステム=再生型燃料電池の開発を進めており、今後、月面での稼働を模擬した実証で機能・性能を確認するという。

ここで得た技術は、太陽光で高効率に水素を生成し車載可能な小型・軽量の再生型燃料電池システムとして地球に還元する計画だ。

オフロード走行性能関連では、軟らかい堆積層のレゴリスやクレータ、岩石、傾斜の複合環境を安全に走破する能力が求められ、これらに適応したタイヤ開発と駆動力制御、走破性能と電力消費の両立が必須となる。

4輪独立インホイールモータ&転舵機構を採用し、最適な運動制御の開発を進めているほか、要素開発例としてブリヂストンによる金属タイヤや、ランドクルーザーで培った堅牢な構造と電動技術を融合した足回りなどを挙げている。道も地図もない月に向けて開発したこれらの技術は、地球上のあらゆる場所で安全に走れる走行技術として貢献する。

初見のオフロード路を自動運転走行するには、月面自己位置推定や障害物検知、回避経路策定といった技術が必要となり、電波を用いて自己位置を推定する電波航法や恒星の位置から姿勢角を推定するスタートラッカー、三次元の加速度から速度や移動量を推定する慣性航法、LiDAR点群により障害物や路面勾配を把握する走行可能路面判定などの開発が進められており、今後、原寸大のオフロード走行テスト車による月面模擬テストコースで、自動運転機能の開発・評価などを行う予定としている。

これらの技術は、道なき道を安全に走行するガーディアン技術や、高性能な悪路走行制御・転覆抑制技術、電費のいい悪路走行を支援する技術などの形で地球に還元される。

UX(User Experience)関連では、広く感じる空間設計や、運転・生活・睡眠などの各シーンで姿勢を適正に支持する技術など、人中心のモビリティ設計を進める。これらの技術は、自動運転やパーソナルモビリティなど車の在り方が多様化する将来に役立つことになりそうだ。

【参考】有人与圧ローバの開発状況については「トヨタ、月面で「オフロード自動運転」実現へ」も参照。

トヨタ、月面で「オフロード自動運転」実現へ https://t.co/Z5i5x8Ou4w @jidountenlab #トヨタ #自動運転

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) July 28, 2023

月はテストフィールド

このように、トヨタはただ単に宇宙で通用するモビリティ開発を進めているわけではなく、その先の技術還元を明確に視野に入れ、宇宙モビリティ分野に挑戦しているのだ。

こうした戦略は、実際に開発に早携わるエンジニアらにも早くから共有されているようだ。トヨタのオウンドメディア「トヨタイムズ」を拝見すると、開発陣の口からは以下のような見解が示されている。

- 「月はひとつの技術のテストフィールド」

- 「月で培った技術や実証した水素社会の成果は、ホームプラネットである地球に還元することができる」

- 「より良いクルマづくりとか、持続可能な社会の実現、こういったところに還元することができる」

- 「ここで育んだ技術は地球に戻ってフィードバックされる。例えば、FC技術は当然地球にフィードバックされるし、自動運転技術もフィードバックできる。このプロジェクトに挑むことで、さまざまな技術を地球にフィードバックし、地球のためにプラネットレベルで貢献してきたいという思いがある」

宇宙事業の成功を望むのはもちろんのことだが、トヨタにとって月は各種技術を研鑽するテストフィールドでもあるのだ。

■【まとめ】既成概念を打ち砕くような新技術・発想の誕生に期待

月面はほぼ未踏の地であり、通信状況も大きく異なる。「道路」というものが存在せず、当然ながら高精度3次元地図もまだ未整備だ。

非常に過酷な走行環境と言えるが、ここで自動運転を実現すれば、地球上のあらゆる場所を走破可能な自動運転技術と車両の構築に大きく近づくことができるのは確かだ。

地球上における自動運転技術は既成概念化しつつあるが、ここにさらなるイノベーションをもたらすような新たな技術やシステム構成が月で誕生するかもしれない。

今後、この大いなるチャレンジはどのような足跡を刻み、どのような成果を生み出すのか。要注目だ。

【参考】関連記事としては「自動運転技術が月面で活躍!?JAXA、鹿島建設やトヨタと取り組み着々」も参照。