シェアリングサービスの普及とともに、超小型モビリティやマイクロモビリティへの注目度が年々高まっている。これらの新モビリティは取り回しが容易で扱いやすく、導入コストも低く抑えることができるため、シェアサービスとして導入しやすいようだ。

ラストワンマイルや施設内、観光地などでの導入が見込まれ、多くの人へ利便性の高い移動を提供することが可能になるが、これらは高齢者の移動をサポートする社会的な役割を担う側面も有する。

高齢者の移動手段の確保は、地方行政や交通行政上大きな課題となっているが、新たなモビリティがこの課題をどのように解決するのか。

今回は、高齢者移動の観点から超小型モビリティやマイクロモビリティの可能性について触れてみよう。

記事の目次

■超小型モビリティのメリット・可能性

超小型モビリティ・マイクロモビリティとは?

まず、超小型モビリティとマイクロモビリティの定義について説明する。

超小型モビリティは、二酸化炭素排出量の削減など環境負荷の低減を目的に早くから国土交通省などが開発や普及に力を入れており、「自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる1~2人乗り程度の車両」と定義している。軽自動車より小さく原付二輪車より大きい、従来の自動車ニーズの隙間を補完するような位置付けだ。

2013年には、超小型モビリティの公道走行を安全に促進するため、道路運送車両法に基づく基準緩和を活用した認定制度を創設しており、①長さ、幅及び高さがそれぞれ軽自動車の規格内のもの②乗車定員2人以下のもの(2個の年少者用補助乗車装置を取り付けたものにあっては3人以下)③定格出力8キロワット以下(内燃機関の場合は125cc以下)のもの④高速道路等を運行せず、地方公共団体等によって交通の安全と円滑を図るための措置を講じた場所において運行するもの――を対象に、一部基準の適用除外を可能としている。

一方のマイクロモビリティは近年使われ始めた言葉で、明確な定義は存在しないものの、電動キックボードや低速電動ウィールチェア(車いす)など、よりパーソナルで手軽なモビリティを指す場合が多い。

超小型モビリティのメリットは?

超小型モビリティ普及促進の背景には、日本が抱える少子高齢化社会や二酸化炭素排出削減などの環境制約、厳しい財政状況、エネルギー需給の逼迫といった課題が挙げられる。

環境面では、自動車社会の到来により増大した環境負荷に対し、自動車を電動モビリティに置き換えることで低減していく。国土交通省の資料によると、日本のCO2排出量のうち運輸部門からの排出量が約20%を占め、このうち自家用車が半数近くを占めているという。

また、地域交通における自動車利用の実態として、自動車による移動距離は10キロ以内が約7割を占め、乗車人数2人以下が9割以上を占めているとし、利用実態にあったモビリティに対する潜在的需要が存在する可能性から超小型モビリティの利点を挙げている。

少子高齢化においては、最高速度が低く取り回ししやすいボディサイズのモビリティが、昨今ニュースで取りざたされる高齢者による交通事故被害を低減させる可能性がありそうだ。財政面も絡めると、特に高齢化が著しい地方においては、地域の足として公共交通が重要な役割を担っているが、赤字運営前提が大半であり、満足のいく交通網を敷くことができないのが現状だ。そのため高齢者も自動車に頼らざるを得ないケースが多い。

この自動車の代替移動手段として超小型モビリティを導入したり、MaaS(Mobility as a Service)の中に組み込んだりすることで、地方交通の効率化を図ることができる。

エネルギー面では、超小型モビリティのエネルギー消費効率は、走行距離あたりガソリン車の6分の1程度で済むという。

超小型モビリティの導入により、環境負荷の低減や円滑な交通社会の構築を進められるほか、駐車場などの場所も小型化することができる。また、一台当たりの単価は一般の自動車よりも低いため導入しやすく、手軽に扱いやすい。シェアリングサービスをはじめとしたMaaSに組み込みやすく、観光地などでも活躍する場面が多い。

自動車の利用用途が比較的短距離の通勤や日常的な買い物の場合、都市や地方、年齢などを問わず、超小型モビリティに乗り換えるメリットは思いのほか大きいようだ。

■高齢者が抱える移動課題、それに超小型モビリティがどう役立つか

前の項で触れたが、高齢者による交通事故が後を絶たない。事故率では免許取り立ての若い層よりも低いが、母数が多いためどうしても目立ってしまう。

加齢による不注意や慢心なども背景にあるが、社会的問題として、自動車に代わる移動の代替手段が乏しいことが挙げられる。超小型モビリティに乗り換えれば直ちに事故が減るというわけではないが、速度を出せないため重大事故は発生しにくくなる。ボディサイズも把握しやすいため、軽微な事故も減るだろう。

こうしたモビリティに、ペダルの踏み間違え防止機能など高齢者向けのADAS(先進運転支援システム)を搭載した専用車両を導入することで、事故抑制に一定の効果を望むことができそうだ。

また、歩行が困難な高齢者も多く、徒歩圏内の外出や公共交通利用時のちょっとした移動などにも支障があるケースも目立つが、こういった場合に役立つのがマイクロモビリティだ。

車いすタイプなど座ることができる構造の低速モビリティで、歩道や施設内などを走行できるものであれば、高齢者の移動は非常にスムーズになる。外出機会も増え、心身の健康増進にも役立ちそうだ。

最近では、自動運転機能を搭載した車いすの開発も進んでいる。価格的に個人所有のハードルは高いかもしれないが、公共施設や商業施設などが導入することで高齢者の利便性は格段に増すものと思われる。

■実際どんな超小型モビリティ・マイクロモビリティが登場しているか?

超小型自動車:トヨタ車体の「COMS」やトヨタの「TOYOTA i-ROAD」

超小型モビリティで実証や実用化が進んでいるのは、トヨタ車体製の超小型モビリティ「COMS(コムス)」や、トヨタ自動車が開発した「TOYOTA i-ROAD」だ。特段高齢者向けといったモビリティではないが、従来の自動車に比べれば扱いは簡単だ。

コムスは1人乗りの超小型EVで、ボディサイズは全長2395~2475×全幅1095~1105×全高1495~1505ミリ。最高速は時速60キロで、満充電で57~102キロほど走行可能だ。

自治体や法人で導入する例が多く、鳥取県は2015年、コムスを公用車として導入するとともに、平日解放型で県民とシェアリングを行う全国初の取り組みなどを行っている。2019年7月には、沖縄県の久米島で観光型MaaS事業「久米島Ha:mo」として活用が始まっている。

一方、i-ROADは、乗車定員1~2人で、ボディサイズは全長2345×全幅870×全高1455ミリ。最高速は時速60キロで、満充電で約50キロ走行することができる。こちらは駐車場事業などを手掛けるパーク24とともに実用実証が進められている。

このほか、トヨタは超小型EVや歩行領域で走行するEV立ち乗りタイプを2020年冬ごろ、歩行領域における座り乗りタイプと車いす連結タイプを2021年にそれぞれ発売する予定としている。

座り乗りタイプは時速2~6キロで航続距離約10キロ、車いす連結タイプは時速2~6キロで航続距離約10キロとなっており、歩行に支障がある高齢者なども利用できる。

トヨタがこれらのモビリティに力を入れることで、自動車業界の風向きが変わる可能性もありそうだ。

他社では、日産自動車が超小型モビリティ「NISSAN New Mobility Concept」の検証を進めているほか、シンクトゥギャザーが原動機付き4輪自転車扱いで公道走行可能な「μ-TT2」や、2人乗りの低速EV「eCOM-mini」の開発を進めている。

このほか、富山県のタケオカ自動車工芸が「T-10」や「ミリューR」といったモビリティを製造・販売するなど、裾野は意外と広いようだ。

【参考】コムスについては「豊田通商、久米島で観光型MaaS「久米島Ha:mo」をスタート」も参照。

シニアカー:スズキが「KUPO」や「MITRA」を発表

すでに普及している電動車いすが、生活支援モビリティ「シニアカー」だ。4輪の原付のようなスタイルで、歩行者扱いで歩道をゆっくり走行することができる。

自動車メーカーではスズキの「セニアカー」が有名だ。最高時速6キロほどで、航続距離は30キロほど。同社は東京モーターショー2019で、用途に合わせて変形可能な、電動車いすと歩行補助車の機能を備えたコンセプトモデル「kupo(クーポ)」や、自動追従機能を備えたパートナーロボットのコンセプトモデル「MITRA(ミトラ)」を発表している。

このほか、電動車いすや動力運搬車の開発などを手掛けるアテックスも製造販売を行っている。

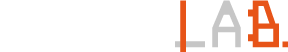

シニア向け四輪電動キックボード:Luupが実証実験を実施

電動キックボードは二輪タイプが主流で、比較的若い世代が利用するイメージが強いが、電動キックボードのシェアリング事業に取り組んでいるLuupは「全ての人の移動手段を提供することを目指す」として、安定性が高い四輪電動キックボードやシニアカーなどを包括的に扱う取り組みを進めている。

同社は2019年11月、埼玉県秩父郡横瀬町の秩父自動車学校でシニア層向けの試乗会を実施したほか、兵庫県神戸市北区のしあわせの村でも幅広い年齢層を対象に試乗会を実施するなど、電動キックボードの規制緩和を含め実用化に向けた実証を各地で進めている。

なお、同社の電動キックボードには、GPSで走行位置を検知し、危険エリアでは速度を制限する機能や、走行ログから急加速や蛇行などの危険運転を検知し、ペナルティを付与する機能など、安全制御システムが搭載されている。

【参考】Luupについては「電動キックボード、国が「規制の一時停止」認定 モビリティ分野で初、Luupに対し」も参照。

自動運転機能搭載の電動車いす:WHILLが開発に注力

「100m先のコンビニに行くのをあきらめる」――という一人の車椅子ユーザーの声から始まったというWHILLは、電動車いすや自動運転技術の開発を手掛けており、縦だけではなく横にも回る特別な前輪オムニホイールをはじめ、リモートコントロール機能など最新のテクノロジーを搭載した電動車いす「Model C」、スタイリッシュなデザインに洗練された使い心地と直感的な操作性を兼ね備えた「Model A」が主力だ。

また、速度や加減速値、エンコーダー情報、加速度センサー値、コントローラー入力情報、バッテリー情報といった本体の情報を取得し、自動走行や衝突回避、移動支援、自律走行などの分野の研究・事業プラットフォームとして活用可能な「Model CR」も手掛けている。

実証も積極的に進められており、2019年11月には羽田空港国内線第1ターミナルで自動運転電動車いすの有人走行実験を行っている。

【参考】WHILLについては「自動運転電動車イスの有人走行、WHILLやJALが羽田空港で実証」も参照。

■超小型・マイクロモビリティ以外で高齢者の移動をサポートするもの

高齢者の移動の利便性を高める移動サービスとしては、地方で導入が進むデマンドバスなどが挙げられる。

一定路線を定時で走行するバスと異なり、利用者の需要(予約)に応じてあらかじめ定められたルートやエリア内を走行するバスで、ルート上・エリア内の乗客が乗り合うことで運行効率を高める。車体はマイクロバスや乗用車タイプのものを使うケースが多い。

路線バスの赤字が顕在化する中、移動手段を確保すると同時に少しでも運営効率を高める手段として実用化が進んでおり、自治体をはじめバスやタクシー事業者、商工関係者らも協力してまちぐるみで運営しているケースが多い。

相乗りタクシーも解禁に向けた議論が進んでおり、未来投資会議の中で早期解禁に向け具体的な検討に入ることが示されている。タクシーの利便性向上も高齢者の移動をサポートする効果を生むだろう。

また、地域住民らの自家用車を活用したライドシェアの実証も各地で進んでいる。公共交通が不足している地域において住民がタクシーの役割を担う取り組みで、利益目的ではなく公共性を担保する条件で試行的に実証が進められている。

ドライブシェアアプリ「CREW(クルー)」を運営するAzitは、鹿児島県の与論島や栃木県の那須塩原市と那須町、新潟県長岡市、北海道斜里町などで地域住民の自家用車を活用した実費負担型のライドシェアサービスの実証を相次いで行っている。

こういった取り組みとともに、さまざまなシェアリングサービスを組み込んだMaaS実証も各地で行われており、自家用車に変わる移動手段の構築が着々と進められている。

【参考】相乗りタクシーについては「タクシー2.0時代、20の革新 自動運転やMaaSも視野」も参照。Azitの取り組みについては「実費負担型ライドシェア、新潟県の高齢化地域で導入実証 謝礼支払いは任意で」も参照。

タクシー2.0時代、20の革新 自動運転やMaaSも視野 https://t.co/Ha14yUdFA8 @jidountenlab #自動運転 #MaaS #タクシー

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) November 10, 2019

■【まとめ】超小型モビリティの注目度急上昇 高齢者向けモビリティがMaaSにおいても存在感発揮

超小型モビリティの開発は、一時ブームが到来したかのように各社がこぞって開発を進めていたが、ホンダが2016年に実証実験を終了するなど、各社の対応は分かれていた。

ただ、昨今のシェアリングサービスやMaaS構築の流れが超小型モビリティの有用性を再認識させている感も強く、再度開発に力を注ぐ企業も今後出てくる可能性が高い。

特に、トヨタが明らかに実用化に向けた取り組みを進めており、近い将来認知度向上や社会受容性の向上が図られることは間違いないだろう。

マイクロモビリティの分野では、電動キックボードを中心に規制緩和を目指す動きが加速しており、今後の動向に注目が集まる。

いずれにしろ、移動サービスの充実は多くの人に利便性をもたらすが、その利便性を最も享受し得るのは高齢者だ。この視点を重視したさらなるモビリティの開発や移動サービスは、今後MaaSの中でも大きな地位を占めることになりそうだ。

【参考】関連記事としては「地方を救う「ヘルスケア×MaaS」 横浜国立大、研究拠点を湘南アイパークに開設」も参照。