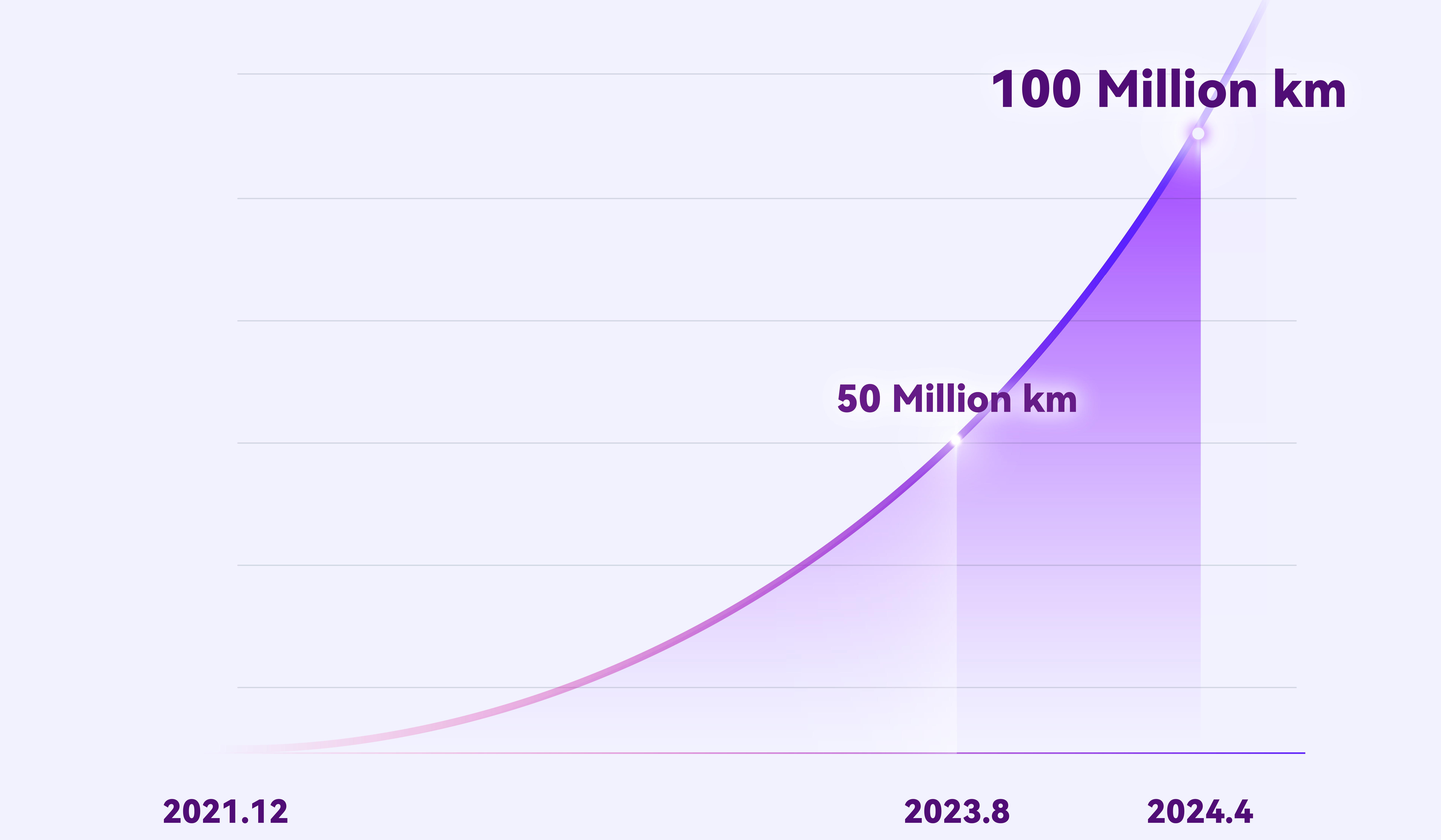

トラック向けの自動運転技術開発を手掛ける中国のInceptio Technology(インセプティオ・テクノロジー)はこのほど、同社のシステムを搭載した大型の自動運転トラックが2024年4月末までで1億キロの商業走行を達成したことを発表した。

同社の自動運転システムを搭載したトラックは、2023年8月の時点で5,000万キロの走行実績があった。その後、対応するトラックのモデル数を大幅に増やし、1億キロをクリアするに至ったという。

■中国の自動運転開発企業Inceptioとは

Inceptioは、テクノロジー分野で20年以上の経験を持つJulian Ma氏により2018年に設立された。同社は業界をリードするトラック向け自動運転技術を提供し、全国規模の自動運転型TaaS(Transportation-as-a-Service)貨物輸送ネットワークを展開することで、より安全で効率的な路線輸送物流を構築することを使命にしている。

そのためにInceptioはフルスタックの独自自動運転技術を開発し、中国の大手トラックメーカー数社と提携して、量産型のトラックに同社の自動運転システムをあらかじめ搭載しているという。パートナーシップを結んでいる自動車メーカーは、DongfenやSinotruk、Foton、Liuqiなどであるようだ。

なお同社は2022年に大型の無人自動運転トラックの公道テストの許可を中国で取得した初の企業である。

■レベル3&2+で走行1億キロを達成

今回達成したのは、Inceptioの自動運転システムを搭載したレベル3およびレベル2+の自動運転トラックによる1億キロの走行になる。合計1,864人のドライバーがこの取り組みに関わった。

Inceptioの自動運転システムは、7つの主要経済圏を結ぶ中国の国道の83%をカバーしているという。今回の実績により、同社の自動運転技術と「Truck Navigate-on-Autopilot(T-NOA)」機能がより安全で効率的、さらに収益性の高いオペレーションにより、ラインホール・ロジスティクスにおけるより大きな商業展開が期待できることを証明した。

【参考】関連記事としては「自動運転レベルとは?定義や実用化状況は?(2024年最新版)」も参照。

【参考】関連記事としては「自動運転、レベル2とレベル3の違いは?(2024年最新版)」も参照。

■トラック輸送の90%以上をシステムが担う

国土が大きい中国では、大手物流業者が利用するルートの大半が全長500キロを超える。こういったルートでは、疲労を最小限に抑え、かつタイトな配送スケジュールにも安全に対応できるよう、トラック1台につき2人のドライバーが交代で運転するのが一般的であった。

Inceptioのソリューションでは輸送の90%以上をシステムが担うため、肉体的・精神的疲労を大幅に軽減することが可能になる。それにより、配送事業者はトラック1台あたりのドライバー数を大幅に減らし、同じルートでの人件費を削減することが可能になった。

具体的には500〜1,200キロのルートでは、トラック1台あたり2人であったドライバーを1人にすることにより、人件費を40〜50%削減したという。1,200キロを超えるルートで自動運転トラックのリレーモデルを導入する場合は、従来トラック3台につき6~8人のドライバーを配置していたのが、5人に削減可能になった。トラック4台につき8~10人のドライバーを配置していた場合は、6人に削減できるという。

また同社の自動運転システムの導入は、平均1,500キロのルートで輸送を担うコントラクトロジスティクス企業にとっても、ドライバーとトラックの比率が2対1から1対1に減少するなど、大きなメリットがある。さらに100キロあたり3〜5リットル燃料消費量を削減させることと組み合わせると、1キロあたりの総所有コストが7~15%減少することになるという。

自動運転トラックにより収集される安全記録と運転の快適性の向上により、車両の稼働率が大幅に向上し、トラック1台あたりの月間走行距離を10%増加することができるようになった。

■日本における実用化も待たれる

高速道路を自動運転で走行させることは、一般道よりはハードルは低い。歩行者などのさまざまな危険要素が少ないからだ。日本でも自動運転トラックの隊列走行実証などの取り組みは何度も行われている。ただ、まだ実用化には至っていない。

国全体で人手不足が深刻化し、物流2024年問題も絡んで日本のトラック輸送の現場は疲弊しつつある。米国でも中国でも進む自動運転トラックの技術開発。日本の動向も合わせて注目だ。

【参考】関連記事としては「自動運転、アジアの最新事情(2024年最新版)」も参照。