2024年4月に日本版ライドシェア「自家用車活用事業」が始まり、条件付きながら日本国内でもライドシェアサービスがスタートした。現在は本格版ライドシェア導入に向けた議論が進められているが、業界団体の猛反発は必至の状況で、どのような結論を迎えるかは不透明な状況だ。

世界においても各国で賛否を巻き起こし、規制を設けた上で導入を許可するケースや全面禁止するケースなど対応が分かれている。

議論を深化させる上で欠かせない世界各国の対応は、どうなっているのだろうか。ライドシェアの実情に迫っていく。

<記事の更新情報>

・2024年4月22日:全体的に情報を大幅にアップデート

・2023年11月22日:記事初稿を公開

記事の目次

■ライドシェアのタイプ

ライドシェアの定義はあいまい?

一口にライドシェアと言ってもさまざまなサービス形態が存在し、必ずしも議論の主流となっているマイカーを活用したフレキシブルな有料移動サービスのみを指すわけではない。公的機関含め、情報を取り扱うものによってライドシェアと定義されている中身が異なるため、正確な情報が非常につかみにくい。

また、各国の対応そのものも変化し続けているため、最新かつ正確な海外の情報をつかみきることは正直なところ困難だ。情報が錯綜しているのだ。

よって、ここでは規制改革推進会議で示された資料などをもとに、各国の最新状況について紹介していく。

▼諸外国におけるライドシェア法制と安全確保への取り組み|Uber Japan|第1回 地域産業活性化ワーキング・グループ|規制改革推進会議

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/231106/local03_02.pdf

▼諸外国の自家用車による有償旅客運送の状況(規制改革推進会議・第10回地域産業活性化ワーキング・グループ)

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/240411/local_ref05.pdf

TNC型とPHV型の区別

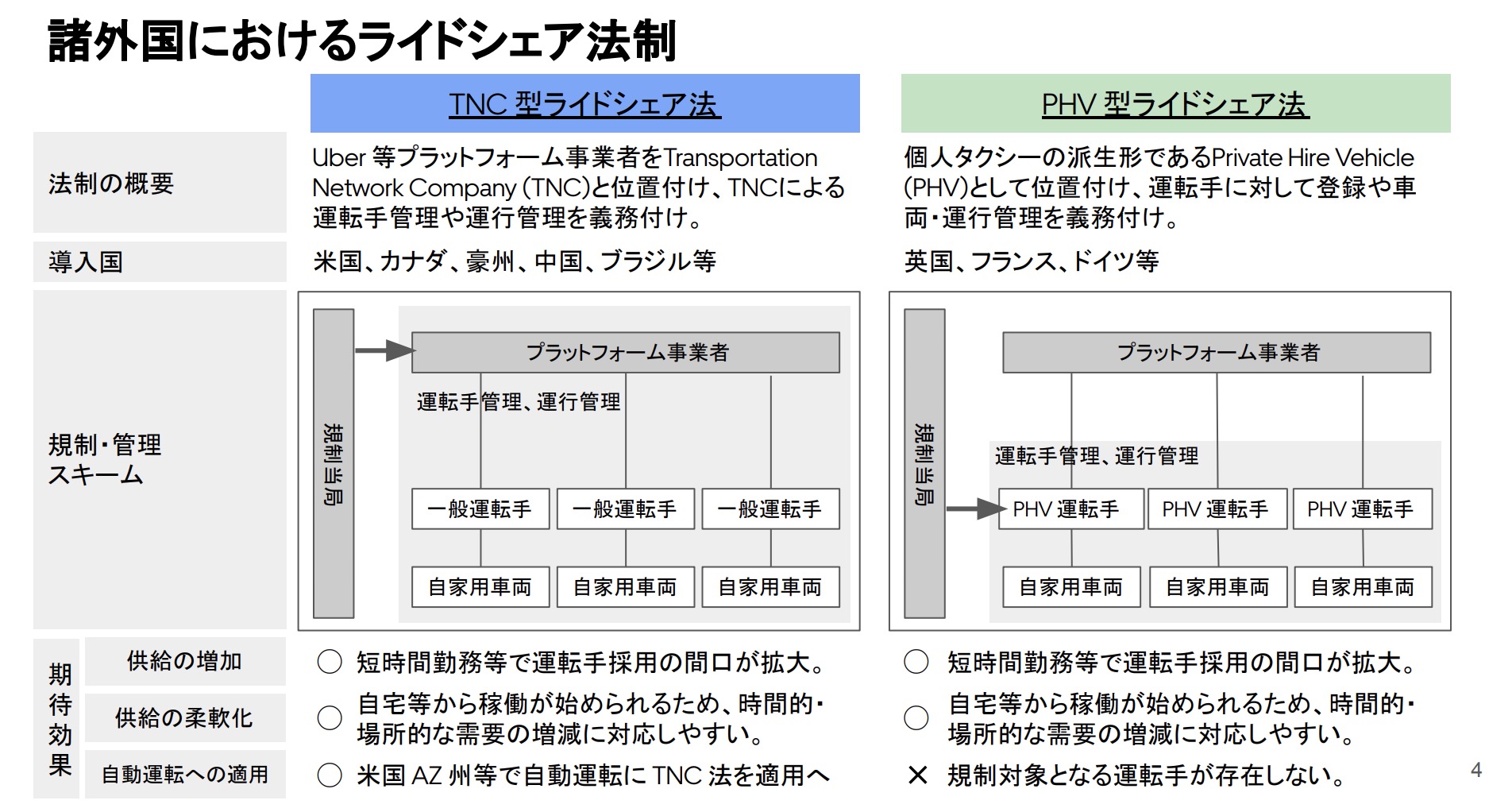

ライドシェアは、大きくTNC(Transportation Network Company)型とPHV(Private Hire Vehicle)型に分けることができる。

TNC型は、Uberのような配車プラットフォーマーが各ドライバーの管理や運行管理を行うもので、ドライバーに課される要件は基本的にプラットフォーマーが定める。上記のTNC型を導入している国は、この運用ルールについて法制化しており、プラットフォーマーに対して規制をかけるほか、ドライバーに対して一定の規制をかける場合もある。

一方のPHV型は、個人タクシーの派生形のようなもので、ドライバーに対し登録や車両・運行管理を国が義務付けているという。ドライバーがライドシェアを行うためには、国の要件を満たし、かつ登録しなければならない。プラットフォームに関係なく、各ドライバーに対し当局が一定の規制をかける形式だ。

簡易版個人タクシーのようなイメージだろうか。一般的には、流し営業やタクシープールの利用などはできず、アプリによる予約・配車要請に応じて運行することになる。

大雑把に解釈すると、多くの人がイメージするライドシェアはTNC型と思われる。一定の規制はあるものの、ドライバーはプラットフォーマーに登録することでサービスを提供することができる自由度の高いサービスだ。

一方、PHV型は国による登録・許可などが必要なため、TNC型に比べ厳格に管理されることになる。PHV型も本質的にライドシェアに含まれるが、これを除外して論じているケースも多く、故に正確な情報をつかみきれないのだ。

■海外におけるライドシェア情勢

58カ国中28カ国がライドシェアを容認

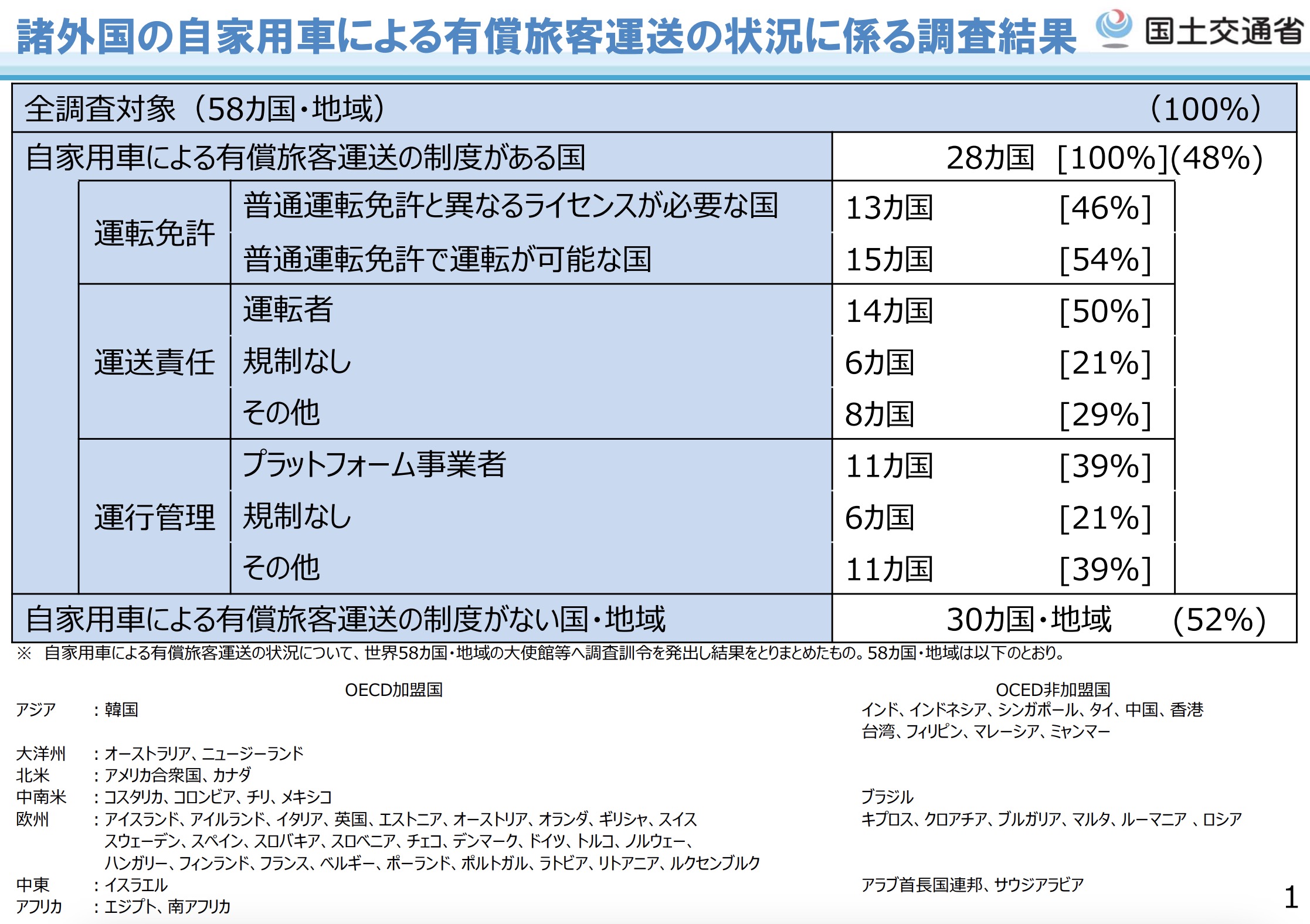

国土交通省の調査によると、対象58カ国・地域において自家用車で有償旅客運送を行うことができる制度がある国は28カ国(48%)に上る。

このうち、普通運転免許と異なるライセンスが必要な国は13カ国、普通運転免許で運転が可能な国は15カ国となっている。

事故時の運送責任は、運転者14カ国、規制なし6カ国、その他8カ国の状況だ。運行管理は、プラットフォーム事業者とその他がそれぞれ11カ国、規制なしが6カ国となっている。

OECD加盟国(日本を除く37カ国)においては、自家用車による有償旅客運送の制度がある国は14カ国(38%)で、普通運転免許と異なるライセンスが必要な国と普通運転免許で運転が可能な国はそれぞれ7カ国ずつ、運送責任は運転者7カ国、規制なし3カ国、その他4カ国、運行管理はプラットフォーム事業者6カ国、運転者と運送事業者がそれぞれ2カ国、その他4カ国となっている。

58カ国・エリアのうち、ライドシェアが禁止されていのは、韓国、インド、香港、台湾、ミャンマー、チリ、コロンビア、コスタリカ、イタリア、アイスランド、アイルランド、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、ベルギー、マルタ、ラトビア、ルクセンブルクだ。

ドイツのように、レンタカーによる有償運送を可能にするなど特殊な制度を設けている例もある。

解禁国のうち普通運転免許でサービス提供可能なのは、インドネシア、オーストラリア(ニューサウスウェールズ州)、カナダ(オタワ市)、ブラジル、エストニア、ブルガリア、ポルトガル、スペイン(マドリード州)、リトアニア、ルーマニア、アラブ首長国連邦、イスラエル、サウジアラビア、エジプトだ。

タイではタクシー同様のライセンスが必要で、シンガポールや英国ではPHVライセンスが求められる。スイスやフランスは、PHV制度に類似したVTCとして制度化し、所要のライセンスを取得する必要がある。

ニュージーランドでは、「P」の裏書がされた普通自動車免許または個人事業主の場合「小型旅客自動車運送事業許可証が必要という。米ニューヨーク市はFHV(For-Hire Vehicle)免許を発行している。中国では、インターネット予約タクシー運転者証が必要という。

ポーランドはタクシーライセンスが必要だが、かんたんに取得できるようだ。

国ごとにさまざまなライセンス制度が整備されていることがよくわかる。既存のタクシーライセンスも国ごとに大きく異なり、ポーランドのように取得が容易な国もあれば、ニューヨークのように営業許可証が数千万円で取引されるようなエリアもある(現在はライドシェア導入により暴落)。

既存サービスに関する規制にばらつきがあれば、当然ライドシェアに係る規制も異なってくる。その国のサービス水準や需給、文化などを考慮し、それぞれなじみやすいルールを設けることが肝要なようだ。

■TNC型を導入している国の事例

TNC型を導入している国・都市の例を挙げていく。

米カリフォルニア州

米国ではライドシェアに関する規制権限は州が有しており、州ごとに中身が異なる。Uber発祥の地であるカリフォルニア州では2010年ごろにライドシェアサービスがスタートし、州当局はライドシェア事業者を従来のタクシーと区別し、TNCとして新たに制度化し、規制を設けつつも営業を認めている。

もともと通勤用のカープールが普及していたこともあり、営利型ライドシェアは抵抗なく受け入れられたという。

プラットフォーム事業者はカリフォルニア州公益事業委員会(CPUC)の許可を要する。ドライバーは、1年以上の運転経験のある普通運転免許を有する21歳以上で、過去3年以内に免許停止になった人や7年以内に重大な交通違反を起こした人は不適格となる。

車両については、ドライバーが登録時に州認定施設で車両点検を受けなければならず、その後も登録後1年間または5万マイル運行ごとに点検を受けなければならない。

こうしたドライバーの確認・管理はTNCが行い、安全運転・ハラスメント防止などに関する研修を実施することが義務付けられている。犯罪歴を網羅的に確認することも求められている。

同州では現在、UberやLyft、Silver Ride、Ride Plus、Royalonward、UZURV、Wingz、Executive Rideなどが許可を得ており、各社には州内総収入の0.3%に手数料を加えた額の納付やレポート提出が義務付けられている。

ドライバーは、普通運転免許を有する21歳以上で1年以上の運転経験が必要とされている。過去3年以内に免許停止になった人や7年以内に重大な交通違反を起こした人は不適格とみなされる。こうした要件はプラットフォーマーが確認する。

Uberは、交通安全の専門家と共同開発した独自研修を実施しており、乗客から危険運転などに関する通報があった場合には、運転手のアカウント停止など適切な措置を取ることとしている。運転手が新たに犯罪を起こした場合は、これを検知してアカウントを停止する仕組みなども導入している。

このほか、24時間のうち累計12時間稼働すると6時間連続した休息を取らなければならない規定や、運行記録の保管義務がある。保険関係では、プラットフォーム事業者に対し、ドライバーと対人・対物の最低補償額をカバーする保険の付与が義務づけられている。

中国

Didi Chuxing(滴滴出行)を筆頭とする配車サービスが大きく拡大した中国では、2016年に「インターネット予約旅客運送サービス管理暫行弁法」が施行され、ライドシェアも法制化されたという。

プラットフォーマーは、インターネット予約旅客運送経営許可書を取得した上で、運送契約主体としての責任を負い、運行安全の確保や乗客の合法的権益を保護する義務を負う。

ドライバーは、運転する車両に相応しい免許を持ち、3年以上の運転経験があることや、交通事故や危険運転、飲酒運転などの歴がないこと、また規定された期間において免許が一定点数以上減点を受けていないことなどが求められる。

使用する車両は、累計走行距離60万キロ以下で使用期間8年以下でなければならず、運転記録機能付のGPSや緊急警報装置の設置、地域当局が個別に定めた安全機能を備える必要がある。

プラットフォーマーは、車両が規定の許可を受けており、適切な保険が付保されていることや技術・安全基準を満たしているかを確認する義務を負う。

このほか、プラットフォーマーとドライバー双方には、関連する国家運営サービス基準を遵守する義務があるという。例として、途中で乗客を降車させることや故意に迂回すること、規制に違反して料金請求すること、サービス品質に関する苦情を理由に乗客に報復することなどを禁じている。

■PHV型を導入している国の事例

続いてPHV型を導入している国・都市の例を挙げる。

英国:ロンドン

ロンドンでは、ライドシェア導入以前からPHV型の「ミニキャブ」サービスやタクシーアプリによる配車サービスが普及していたという。当局は2016年、タクシーとのイコールフッティングを目的にPHV規制を強化している。

プラットフォーマーは、ロンドン交通局が発行するPHV事業者ライセンスが必要で、運送契約の主体として乗客・第三者の安全な輸送に責任を持たなければならない。

ドライバーは3年以上の運転経験がある21歳以上の普通免許所有者で、安全運転や交通関連法規に関する理解度試験や、運転技能を見る実技試験に合格する必要がある。その上で、ロンドン交通局が発行するPHVライセンスを取得する。申請時に、犯罪歴や健康状態などがチェックされる。また、ライセンスは3年ごとに更新しなければならない。

保険関連では、個人事業主となるドライバーは一定以上の内容がカバーされる業務用保険に加入しなければならず、プラットフォーマーはそれを確認する義務を負う。

シンガポール

タクシー不足が慢性化しているシンガポールでは、ライドシェア事業者の進出に対し、乗客の安全確保やタクシー事業者との平等確保を目的に、2014年から19年にかけてライドシェアに一定の規制を課した。その一方、タクシー業界に対し規制緩和を伴う法律改正を行なったという。

プラットフォーマーは、800台以上の車両を抱える際には当局が発行する配車事業者ライセンスを取得しなければならない。

ドライバーは、普通免許取得後1年以上が経過した30歳以上で、運転技術やルート選択に関する特別講習の受講や試験に合格する必要がある。危険運転を含む違反行為は点数制で記録され、一定点数を超えると業務用のライセンスが停止される。また、ライセンス取得時に犯罪歴の確認が行われ、過去に特定の犯罪を起こした人は取得不可となる。

プラットフォーマーには一定の情報記録・保管義務が課されるほか、ドライバーは対人・対物補償を含む適切な保険に加入しなければならない。

【参考】ライドシェアの普及状況については「国交省が国際ライドシェア報告書を公表 ウーバーなどの普及状況も調査 解禁議論進むか」も参照。

■ライドシェアが禁止されている国

58カ国中30カ国が禁止

上述したように、ライドシェアを禁止としている国・地域は調査対象58カ国中30カ国と半数に上る。アジア圏や欧州、南米など各エリアにまたがっており、共通事項などは見つけられそうにない。

恐らく、類似サービスである既存タクシーサービスの質や規制の在り方をはじめ、社会や文化、交通制度などさまざまな要因が絡み合い、それらを踏まえた上で時の政権が判断しているものと思われる。

ライドシェアは規制次第で自由度の高いサービスからタクシーに準拠したようなサービスまで大きく姿を変える。現在の日本のように、自国にあった制度を見定める動きは各国でくすぶっているものと思われる。今後、解禁を目指す動きや逆に規制を強化する動きなど、まだまだ状況は変化し続けていきそうだ。

■日本におけるライドシェアの現状

これまでは自家用車による有償運送は例外除き禁止

日本では、マイカーを有償運送に用いることは道路運送法第78条により一部例外を除いて禁止されている。例外は、緊急を要する災害時や公共の福祉目的で市町村や特定非営利活動法人などが国土交通大臣の許可のもとサービスを提供する場合が相当する。

つまり、公共性なく一般ドライバーがマイカーを用いて営利目的で有償運送を行うことは厳格に禁止されているのだ。

個人タクシーの要件についても、二種運転免許の保持をはじめ、法人タクシーでの10年以上の運転歴や申請日以前10年間無事故無違反であることが課せられるなど厳格に定められており、PHV型に適するような緩和要件もない。

国土交通大臣の許可を得ずマイカーで有償運送を行うことは、いわゆる「白タク」とみなされ、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処される。

自家用有償旅客運送を制度化

一方、公共交通空白地域や障がい者などの福祉輸送を行う目的など地域の移動ニーズに適切に対応するため、自家用有償旅客運送制度が設けられている。地域における関係者の協議を経て、合意のもと自家用車を用いた有償運送を行う仕組みだ。

公共交通の不足解消や福祉といった目的と地域の合意形成が必須とされるため、この場合においても個人が勝手にマイカーを用いて有償運送を行うことはできない。

地域における関係者協議を経て、管轄運輸支局などに申請し登録を行う。登録には、主に以下を定める必要がある。

- ①運行形態(路線や区域)

- ②旅客の範囲

- ③使用する自動車

- ④運行管理・整備管理の体制

- ⑤運転者の資格要件

- ⑥旅客から収受する対価

ドライバーは、2種運転免許保有者、または1種運転免許保有者で自家用有償旅客運送の種類に応じた大臣認定講習を受講した者に限られる。

対価については、旅客運送に要する燃料費や人件費などの実費の範囲内であると認められる範囲内で設定することができる。

自家用車を活用するという意味においては、これが日本におけるライドシェアの初歩と言える制度だが、サービスの自由度は限りなくゼロに近い。あくまで公益目的であるため、事実上ライドシェア扱いはされていない。

事実、国会では幾度かライドシェアを禁じる付帯決議がなされている。

【参考】自家用有償旅客運送制度については「「日本はライドシェア禁止」は嘘だった!」も参照。

「日本はライドシェア禁止」は嘘だった! https://t.co/jtSDOZvUch @jidountenlab #ライドシェア #日本

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) March 17, 2023

自家用車活用事業がスタート

事実上ライドシェアが禁止されていた日本だが、2023年に入り潮目が変わった。コロナ禍が明けインバウンド拡大などに伴い移動需要が急増し、都市部や観光地などでタクシー不足が顕著となり始めた。

増大する移動需要を満たすため、一部政治家の発言などをきっかけに急浮上したのがライドシェアの解禁だ。すぐに規制改革の議論の場で議題化され、瞬く間に新サービス「自家用車活用事業」が制度化された。

道路運送法第78条第3号に基づくもので、自家用有償旅客運送の一種ではあるものの、需要に供給が追い付かないエリアにおいて希望する一般ドライバーが自家用車を活用し、タクシー事業者による運行管理のもとサービスを提供することを可能にする制度だ。これが「日本版ライドシェア」と呼ばれるサービスで、2024年4月にスタートした。

対象エリアは、タクシー配車アプリのデータなどに基づいて客観的に国が定める。サービス可能なエリアや時間帯、曜日などの条件別に不足車両数を算出し、希望するタクシー事業者に対し自家用ドライバーの使用車両数を配分する仕組みだ。

自家用ドライバーは、普通二種免許を取得する必要はなく、タクシー事業者による研修を受けることで旅客運送に関わる知識や技術を身に着ける。

4月10日時点でサービス可能なエリアは以下で、①は38事業者、②は3事業者、③は5事業者、④は10事業者が許可を受けている。

- ①東京(特別区・武三)

- ②神奈川(京浜)

- ③名古屋

- ④京都市域

許可を受けたタクシー事業者は、それぞれ自家用ドライバーを募集し、パートなどの雇用形式で人員を確保している。

今後、札幌交通圏、仙台市、県南中央交通圏(埼玉)、千葉交通圏、大阪市域交通圏、神戸市域交通圏、広島交通圏、福岡交通圏の計8地域における不足車両数などを公表し、5月以降もタクシー事業者の実施意向がある地域で順次調査を進めていく方針だ。

本格版ライドシェア実現に向けた議論も継続

自家用車活用事業により一定程度需給均衡を保つことができ、またタクシー事業者にとっては正規タクシードライバーを増やすきっかけになるなどのメリットがある。

一方、自家用ドライバーにとっては、対象エリアや時間帯が限られ、かつタクシー事業者によって週何時間以上の勤務など条件が課されることが多いため、副業として働くには制限が大きすぎる。このため、自家用車活用事業は「タクシードライバーお試しサービス」のような格好となっている。

そこで継続的に議論されているのが、本格版ライドシェア導入の是非だ。自家用車活用事業では、タクシー事業者にのみ運行管理が認められているが、タクシー事業者以外が参加可能な制度創設に向けた議論が進められている。

自家用車活用事業の運用状況を見て2024年6月を目途に一定の方針を取りまとめる予定だ。ポイントは、タクシー事業者に限られた運行管理を第三者が担えるかどうか――という点だ。

現行の道路運送法においては、タクシー業務の運行管理を他者に委託するには、国土交通省の許可が必要となるが、国交省は許可基準として「タクシー事業者と同等の運行管理能力」を設定しているため、事実上タクシー事業者のみが運行管理を行うことができる状況だ。

こうした運行管理をプラットフォーマーなどが担えるようになれば、自家用ドライバーはタクシー事業者に雇用される必要がなくなり、プラットフォーマーに登録することでサービス提供可能になる。働き方が大きく自由度を増すのだ。

その際、旅客運送教育や車両点検、有事の際の責任などを、プラットフォーマーらがどの程度全うすることができるのかがカギとなる。形式的に各種要件を満たせばOKとすれば、安全面が形骸化する恐れもある。

制度設計をどのように図っていくか。また、そもそも論だが自家用車活用事業による効果が大きく出ていれば、本格版ライドシェアは不必要という結論に達する可能性もある。

業界団体の反発も必至なため、議論がすんなり収まるとも思えない。まずは6月に発表される予定の案がどのようなものとなるか、必見だ。

【参考】ライドシェア議論については「タクシー会社「倒産ドミノ」か ライドシェア、全面解禁の検討へ」も参照。

タクシー会社「倒産ドミノ」か ライドシェア、全面解禁の検討へ | 自動運転ラボ https://t.co/2SFOKZJ63I @jidountenlab

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) April 8, 2024

■【まとめ】大きく動き出す日本版ライドシェア

世界ではさまざまな制度のもとライドシェアサービスが展開されていることが分かった。国内では、自家用車活用事業が始まったばかりのため判断が難しいが、本格版ライドシェアの動向が気になるところだ。

まずは自家用車活用事業によりどの程度需給問題が改善したのか。これを受け、政府はどのような判断を下すのか。大きく動き出した日本版ライドシェアの動向に要注目だ。

(初稿公開日:2023年11月22日/最終更新日:2024年4月22日)

※自動運転ラボの資料解説記事は「タグ:資料解説|自動運転ラボ」でまとめて発信しています。

【参考】関連記事としては「ライドシェアとは?仕組みは?」も参照。