全国各地で盛んに自動運転実証が行われている。無人の自動運転移動サービスを、2025年度を目途に50カ所程度、2027年度までに100カ所以上で実現――という政府目標達成に向け、国も自治体も実用化に躍起となって取り組んでいる印象だ。

しかし、ここにきて急遽事業を中止する動きが散見されるようになった。その原因は技術でも社会受容性でもない。「金」だ。事業を行うための予算を確保できず、実証を中止する動きが広がっているのだ。

その背景には、自治体による自動運転実証が国費頼みになっていることが挙げられる。各地の自治体における取り組みはどのような環境で行われているのか。その内情に迫る。

【参考】関連記事としては「自動運転サービス導入の採算・コストは?関連費用などを解説」も参照。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■自動運転実証における予算

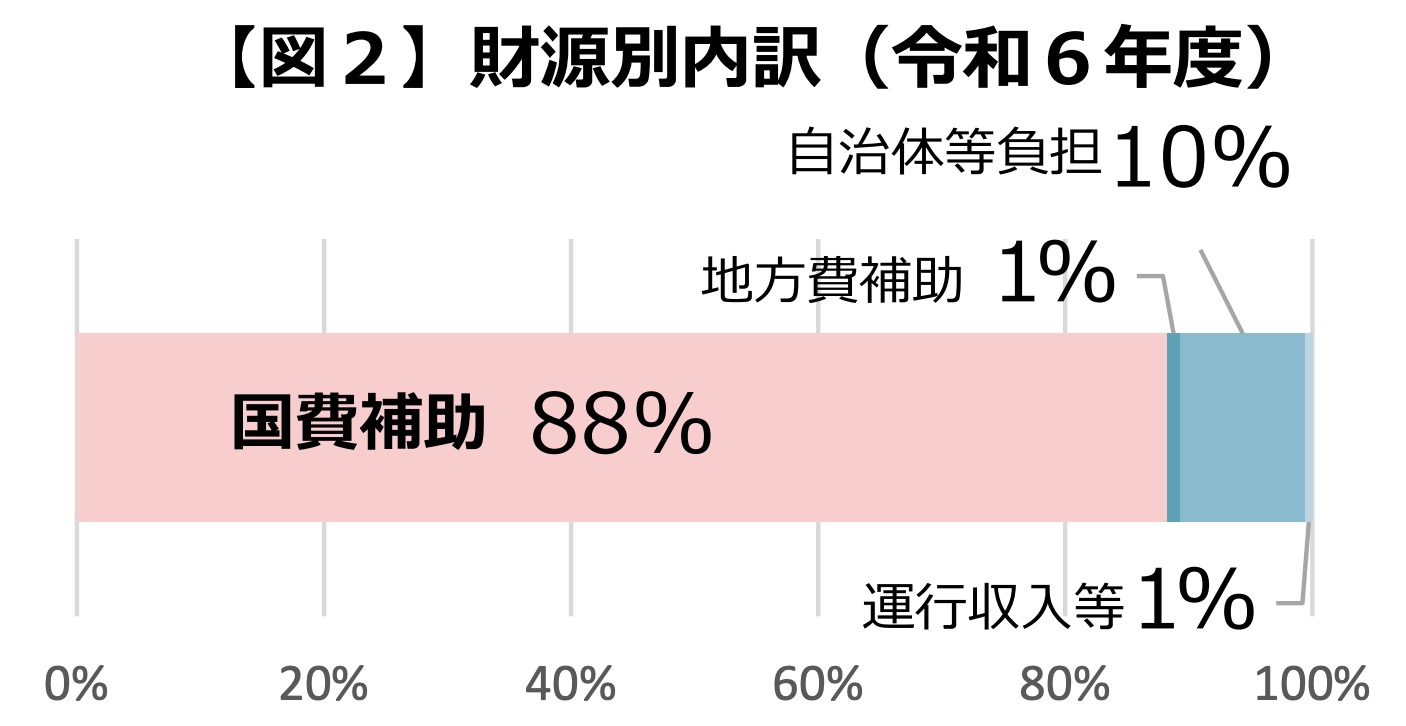

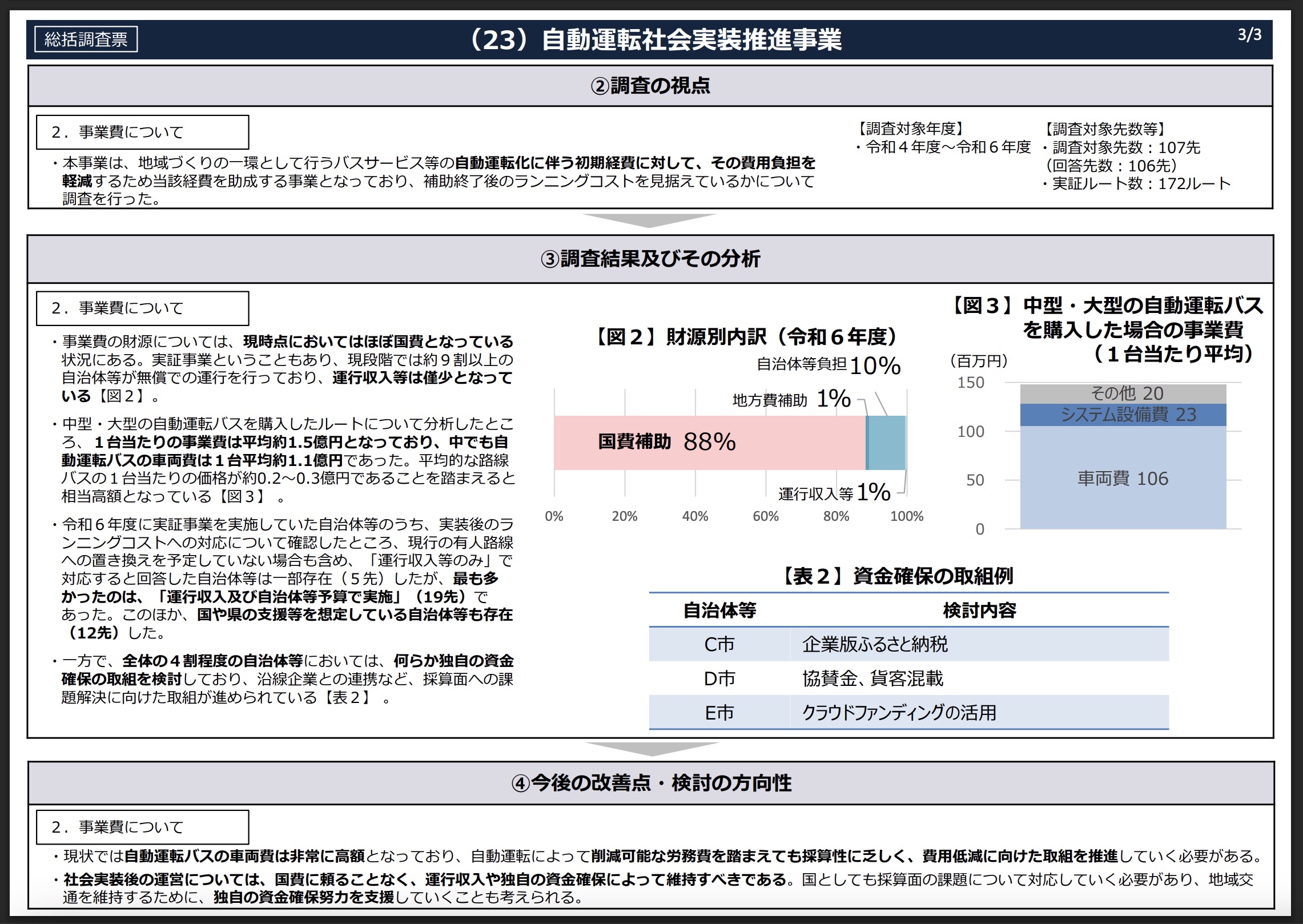

財源の88%が国費補助

財務省による令和7年度予算執行調査により、国土交通省所管の自動運転社会実装推進事業における取り組みの財源のうち、88%を国費補助が占めていることが明らかになった。自治体などの負担は10%で、地方費補助と運行収入などがそれぞれ1%となっている。

約9割の自治体が無償運行を行っており、運賃収入などで補填する段階には至っていないのが現状だ。4割程度の自治体は何らかの独自の資金確保の取り組みを検討しており、沿線企業との連携など採算面を意識した取り組みが進められているという。

取り組み例としては、企業版ふるさと納税やクラウドファンディング、貨客混載などが挙げられている。

実装後のランニングコストへの対応については、「運行収入等のみ」で対応すると回答した自治体が5先、「運行収入及び自治体などの予算で実施」が19先、「国や県の支援などを想定している」自治体も12先いたという。

▼⾃動運転社会実装推進事業|予算執行調査|財務省

https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/23.pdf

既存公共交通を維持しつつ自動運転実証で2重のコスト

そもそも、公共交通の大半は赤字運営が続いており、住民の生活に密着した路線バスなどの多くは市町村らが運行事業費や運営補助費などの形で財政支出し、赤字分を補填しているのが現状だ。職業ドライバーの不足も顕著で、路線縮小や減便も珍しくない。

国費含め、自治体の持ち出しは毎年度数千万~数億円に上る。生活の足を最低限確保するために公共交通は欠かせず、多額の支出を強いられているとも言える。

自動運転実証事業は、こうした通常の公共交通と並行して行われているため、自治体としてもさらに予算を捻出するのは難しいのかもしれない。国の補助事業ありき――となるのも、致し方ない理由があるのだ。

【参考】財務省の予算執行調査については「自動運転実証、補助金受け「走行たった200m」 財務省が指摘」も参照。

■国庫補助に左右される自動運転実証

補助不採択により実証中止の動きが広がる

実際、国の補助事業に不採択になったことで、予定していた自動運転実証を中止する動きも出ている。大阪府堺市は2024年度、国土交通省に7,600万円の補助を申請していたが不採択となり、同年度の実証事業を中止した。

不採択の理由を踏まえ改善を図っていくとしており、2025年度は自動運転社会実装推進事業に採択され、実証を再開している。

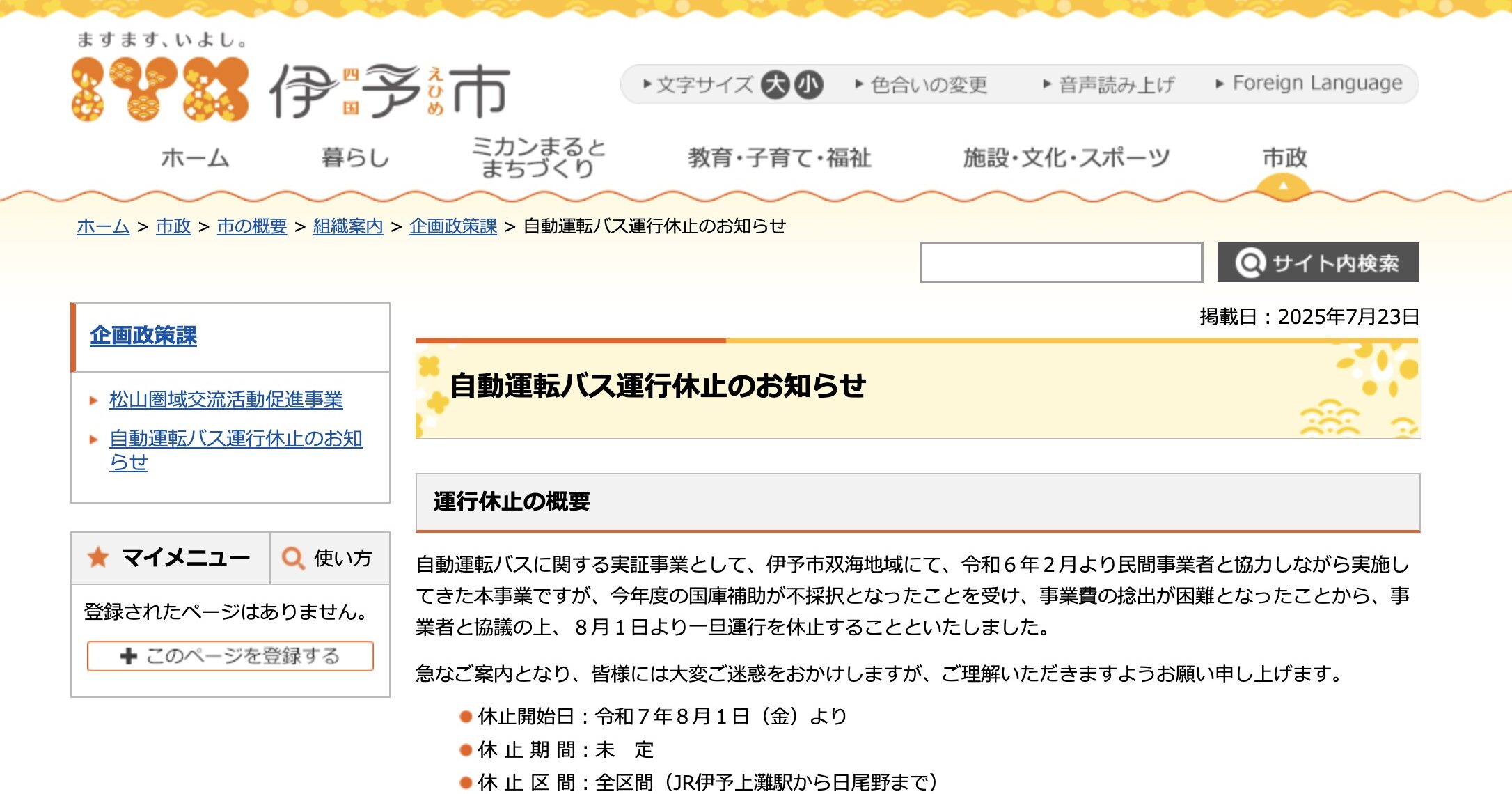

愛媛県伊予市は、2025年度の同事業で不採択となったことを受け、継続していたサービス実証を中止した。同市はBOLDLYと組み、2024年2月から市内双海地域でMiCaの実証運行を行っていた。

しかし、国庫補助不採択の結果事業費の捻出が困難となり、事業者と協議の上8月から一旦運行を休止している。

和歌山県和歌山市は、2025年度の補助不採択を受け、実証を取りやめたとNHKが報じている。事業費8,800万円のうち80%を国の補助で賄うことを想定していたが、不採択により市単独で事業費を負担することは難しく中止を決断したが、自動運転の必要性を踏まえ引き続き検討を進めていく方針のようだ。

香川県丸亀市は、6月議会に自動運転関連予算案を提出していたが、国の補助不採択を受け取り下げた。総事業費9,800万円のうち80%の補助を見込み、10月に実証を行う計画だったが、不採択が通知されたため急遽市の負担分として計上していた650万円を削除した。今後、別の補助金を模索・活用して取り組む方針としている。

徳島新聞によると、徳島県那賀町は2025年度の補助不採択を受け、本年度予定していた自動運転バスの実証中止を町長が9月議会で発表したという。同町では2024年度、アイサンテクノロジーがMinibusによるサービス実証を行っており、2025年度は小型車両導入に向けた調査事業などを計画した。

山形新聞によると、山形県長井市も2025年度の国庫補助不採択により事業実施が困難になったという。

長崎県も不採択を受け、長崎空港で予定していた実証を見送る方針という。2025年度の当初予算に1億円を計上し、このうち80%の8,000万円の補助を見込んでいた。今後、実施の可否含め対応を検討していくとしている。

国土交通省の自動運転社会実装推進事業は、2024年度に99事業が採択されていたが、2025年度は67事業(重点支援13事業、一般支援54事業)と採択数は約3割減少した。その結果、事業を実施できない自治体が増加していることは間違いないようだ。

他の補助事業模索や自主財源捻出する例も

一方、不採択となったものの、事業継続を模索する動きもある。北海道帯広市は、自動運転社会実装推進事業の不採択を受け2025年度のサービス実証を6月に休止することを発表していたが、他の補助事業の活用を模索し、国土交通省の別の補助事業のもと運行再開することとなったようだ。十勝毎日新聞が報じている。

島根県美郷町も2025年度、自動運転社会実装推進事業を受けていない。申請しなかったのか不採択となったかは不明だが、総務省の「地域社会DX推進パッケージ事業(自動運転レベル4検証タイプ)」のもと、NTT西日本やマクニカなどとともにレベル4自動運転に資する通信システムの検証に着手するとしている。

滋賀県は、6月議会で自動運転関連の補正予算3,600万円を計上し、彦根市内で実証を行う計画を盛り込んだ。このうち県費720万円、国の補助金2,880万円を見込んでいたが不採択となったため、全額を県費で賄い、事業を継続する方針としている。

別な補助事業を探す――というのも国費頼みであることに変わりはないが、事業継続に向けた本気度がうかがえる。事業の予算額にもよるが、滋賀県のように自主財源を捻出してでも事業を継続実施する例も意外とあるのかもしれない。

自動運転は金食い虫?

自治体は予算面で綱渡りのような事業運営を強いられており、国費補助に依存せざるを得ない状況であることがわかった。政府目標実現に向け国も大盤振る舞いしたいところだろうが、予算には限りがある。見込みのある自治体に集中投入し、まず実用化を促進していく――という方針は間違いではない。

国にとって、そして自治体にとって、自動運転事業は現状金食い虫のような存在なのかもしれない。

待ち望まれる好循環のフェーズ

しかし、商用化段階を迎えれば、状況は変わってくるはずだ。民間にとっては、現在実証そのものがビジネスと化しているが、商用化のフェーズを迎えればビジネス性が増し、民間投資も加速していくものと思われる。

無人化によるコスト減や量産効果などが見込まれるフェーズに達すれば、本質的な自動運転時代に突入する。コストの低下がさらなる導入を呼び込み、好循環が生まれる時代だ。このフェーズでは、既存交通と比べ明らかにコストが低下し、一定水準のサービス・安全性も担保されているものと思われる。

国や自治体としては、その時代がいつ到来するのか――といった点が重要となるわけだが、大前提となる自動運転技術を確立させるためには、膨大な実証が必要となる。早期実現を図るには、結局のところ自治体と開発企業の取り組みを支援していくほかないのだ。

進捗状況が良好な取り組みもあれば、一向に前に進まない取り組みもある。その一因として、開発企業の自動運転システムの能力が挙げられる。

本来、各地の実証は特定ルートにおける精度をより高めるために行うものだが、自動運転システムがそもそも一定水準に達していないため、必要以上に時間を要しているのではないか。

土台となる基礎部分が未完成であり、その土台の構築をちくちくと行っているようでは、自治体のコストは増すばかりだ。こうした企業は、まず別の補助を用いて基礎技術を一定水準まで押し上げてから実用化に向け自治体と組むべきではないか。

海外の開発速度を考慮すると、2年も3年もかけて特定ルートの無人化を図れない――というのは、さすがに遅すぎる。Waymoなどが本格的に日本に進出すれば、あっという間にシェアを奪われることになる。

国内開発勢の基礎技術を底上げするためにはどのような施策が有効か。こうした視点に特化した事業展開も望みたいところだ。その一つが、民間による投資だ。有望な開発企業に対し積極的な民間投資が行われれば、自治体の実証ビジネスとは別にしっかりと基礎技術を磨くことができる。

不特定多数のエリア展開を見据えるのであれば、基礎技術という根本的な部分をまず磨き倒すべきではないだろうか。

■【まとめ】成果を上げている取り組みを優先すべし

国内開発企業を優先すべき状況も理解できるが、海外勢との差が開き過ぎればそれはただの過保護となる。最終的にサービス面やビジネス面で致命的な遅れを生み、産業全体が衰退していくことになる。

将来の自動運転社会を見据えた我慢比べにも限界はある。しっかりと成果を上げている取り組みを優先し、進捗が思わしくないものは補助減額・打ち切り――というのも効果的だろう。

開発企業は危機意識を持ち、自治体も受け身にならずサービス面やコスト面を含めた環境整備をしっかりと進めていくことを望みたい。

【参考】関連記事としては「【最新版】自動運転、日本政府の実現目標・ロードマップ一覧|実用化の現状解説」も参照。