「2027年度までに100カ所以上で自動運転移動サービスを実現」――という国の目標に向け、国の補助のもと全国各地で自動運転実証が盛んに行われているが、そこに財務省が疑問を投げかけた。

同省の令和7年度予算執行調査の結果、自動運転社会実装推進事業において、社会実装を目指していない取り組みやわずか200メートルという短距離実証に留まっている事例があることが判明した。

自動運転実用化を前提とした補助を受けつつ、その主旨にそぐわない取り組みを行っている自治体があるのだろうか。財務省による評価とともに、自動運転社会実装推進事業の中身を見ていこう。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■財務省による予算執行調査の概要

自動運転社会実装推進事業が対象に

財務省による予算執行調査は、予算が効率的かつ効果的に使われているかを調査するもの。令和7年度は、国土交通省の自動運転社会実装推進事業を含む30事業が選定された。

自動運転バスなどの運行は、実際に運行している路線で実証を行うなど社会実装に向けた取り組みとすべきであり、短距離実証を続けている事例がないか、また既存路線を置き換える計画となっているか中心に調査を実施した。

▼令和7年度 予算執行調査の結果を公表します(6月公表分)

https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706b.html

▼令和7年度 予算執行調査の調査結果の概要(6月公表分)

https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/0706c.pdf

▼⾃動運転社会実装推進事業

https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/budget_execution_audit/fy2025/sy0706/23.pdf

走行ルート1キロ未満が7ルート、最短はわずか200メートル?

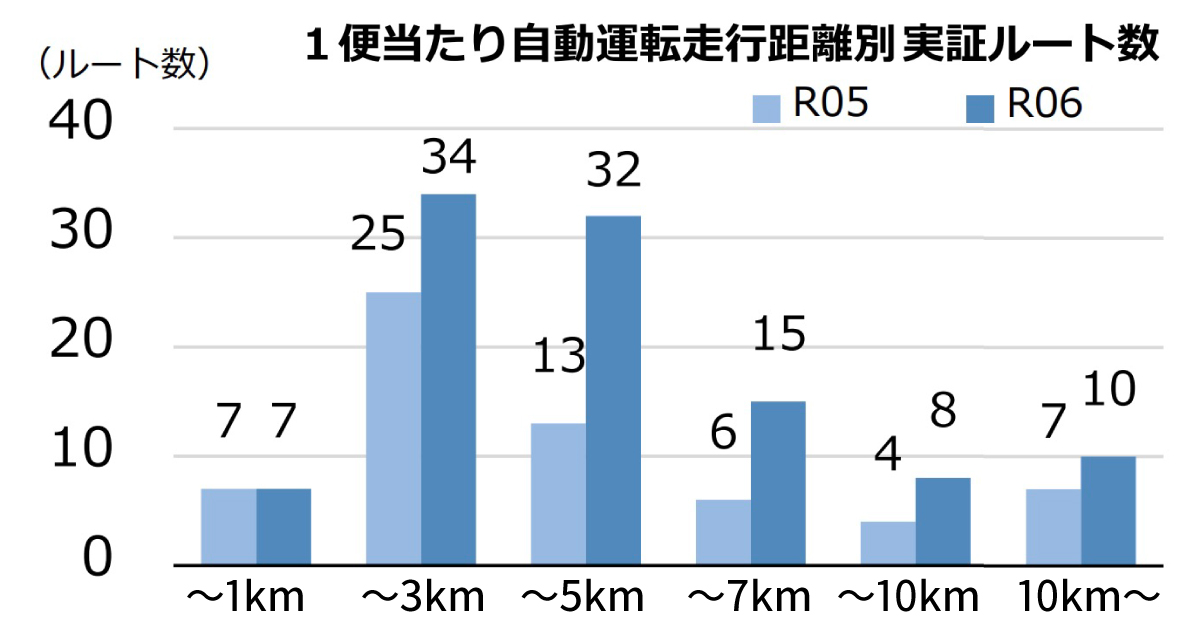

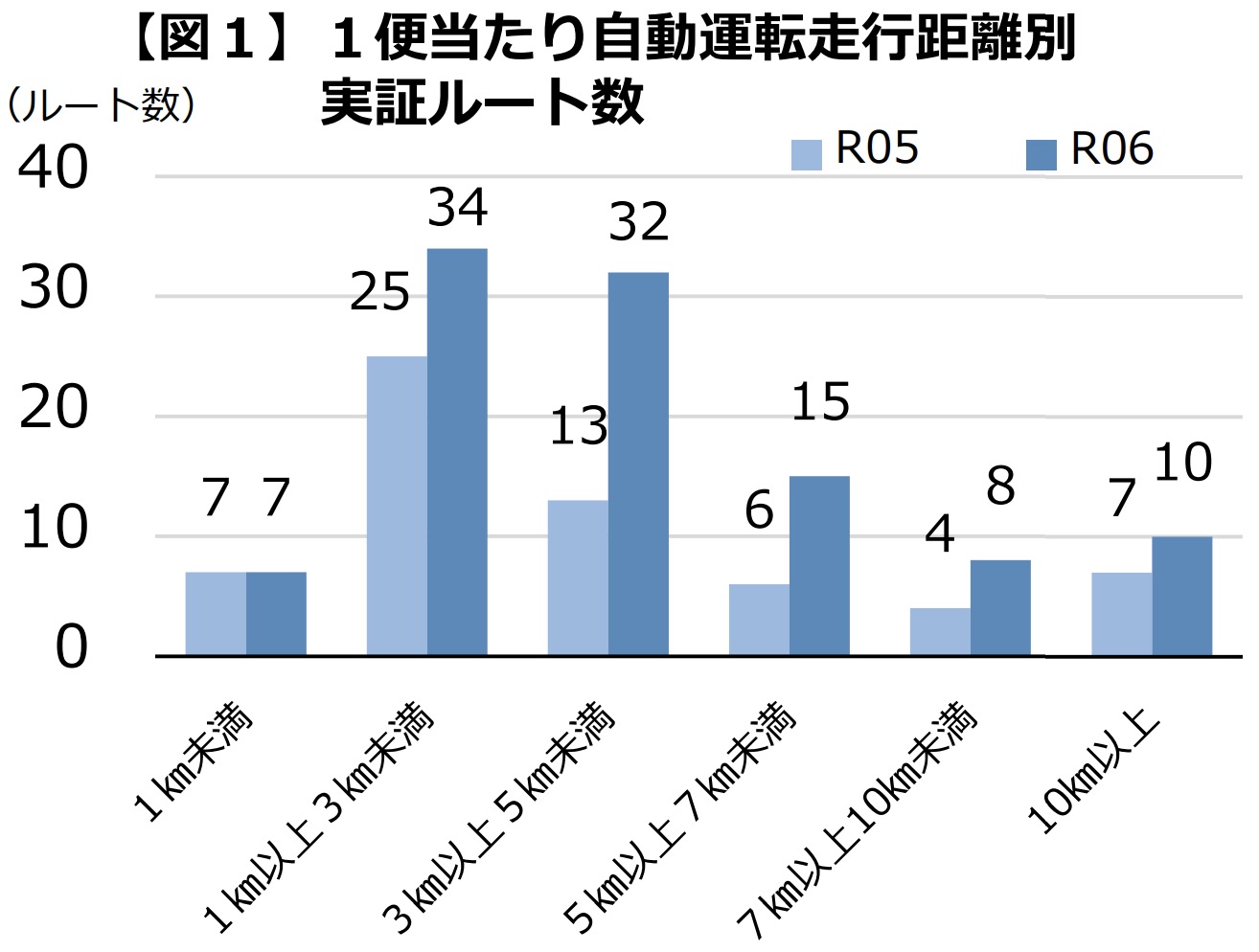

調査によると、1便当たりの自動運転走行の実証実験距離は、1キロ未満が7ルート(前年度7ルート)、1~3キロ未満34ルート(同25ルート)、3~5キロ未満32ルート(同13ルート)、5~7キロ未15ルート(同6ルート)、7~10キロ未満8ルート(同4ルート)、10キロ以上10ルート(同7ルート)となっている。

総じて前年度の令和5年度からは伸びている一方、中には200メートルという短距離に留まっているものもあるという。

さすがに200メートルは移動サービスとして成立しない。100歩譲って、交通量が非常に多い路線で路上駐停車が慢性化するポイントや右折など、特定の課題解決に特化する形の実証ならば納得できるかもしれないが……中身を知りたいところだ。

自動運転実装を予定しない実証が約1割存在する

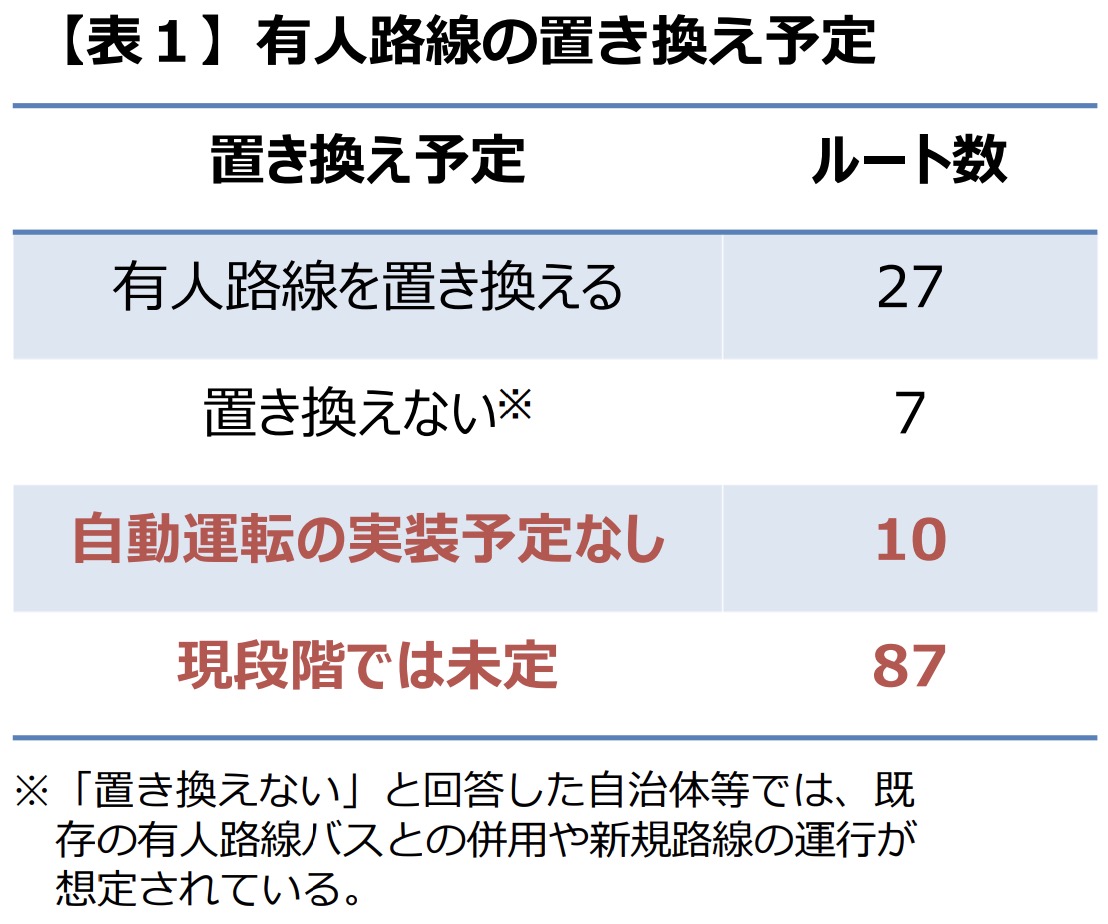

また、既存有人路線への自動運転サービスの置き換え意向に関しては、「現段階では未定」が87ルートと最多で、「有人路線を置き換える」が27ルート、「置き換えない」が7ルート、「自動運転の実装予定なし」が10ルートという結果となった。

「置き換えない」は、既存有人路線との併用や新規路線の運行などが想定されているという。問題は、「自動運転の実装予定なし」が10ルートで、全体の1割ほどを占めた点だ。

その理由については特に明記されていない。あくまで当面は実装予定がないということなのか、端から予定がないのか、あるいは実証を通して技術やコスト面、効果、社会受容性などを踏まえ実装を諦めたのか、事業に着手したばかりで実装の可否を判断している段階なのか――などさまざまな理由が考えられるが、こうした点もしっかりと精査し、次年度以降の補助事業に生かしていかなければ、批判の的になりかねないのではないだろうか。

財務省はこれらの点を踏まえ、社会実装に向け低調な取り組みや、取り組みに深化が見られないような事業への対応として、実績評価の仕組みを導入すべきとしている。事業者である自治体などにおいては、あらかじめ自動運転レベル4実装に至るまでのマイルストーンを設定した計画を策定し、国においても達成状況を評価した上で結果を公表すべきで、合わせて本事業の趣旨に沿った実証を行う事業者を支援することを可能とするため、本取り組みを補助金採択時においても活用すべきとしている。

また、持続可能性を踏まえた計画策定が補助金採択の要件となっていることを踏まえると、有人路線を置き換えたり、置き換えなくとも新たなルートを設定したりといった社会実装に向けた実証ルートとなっているかどうかも含め、採択時の要件にすべきと指摘している。

■自動運転社会実装推進事業の概要

自動運転移動サービスの実用化が前提

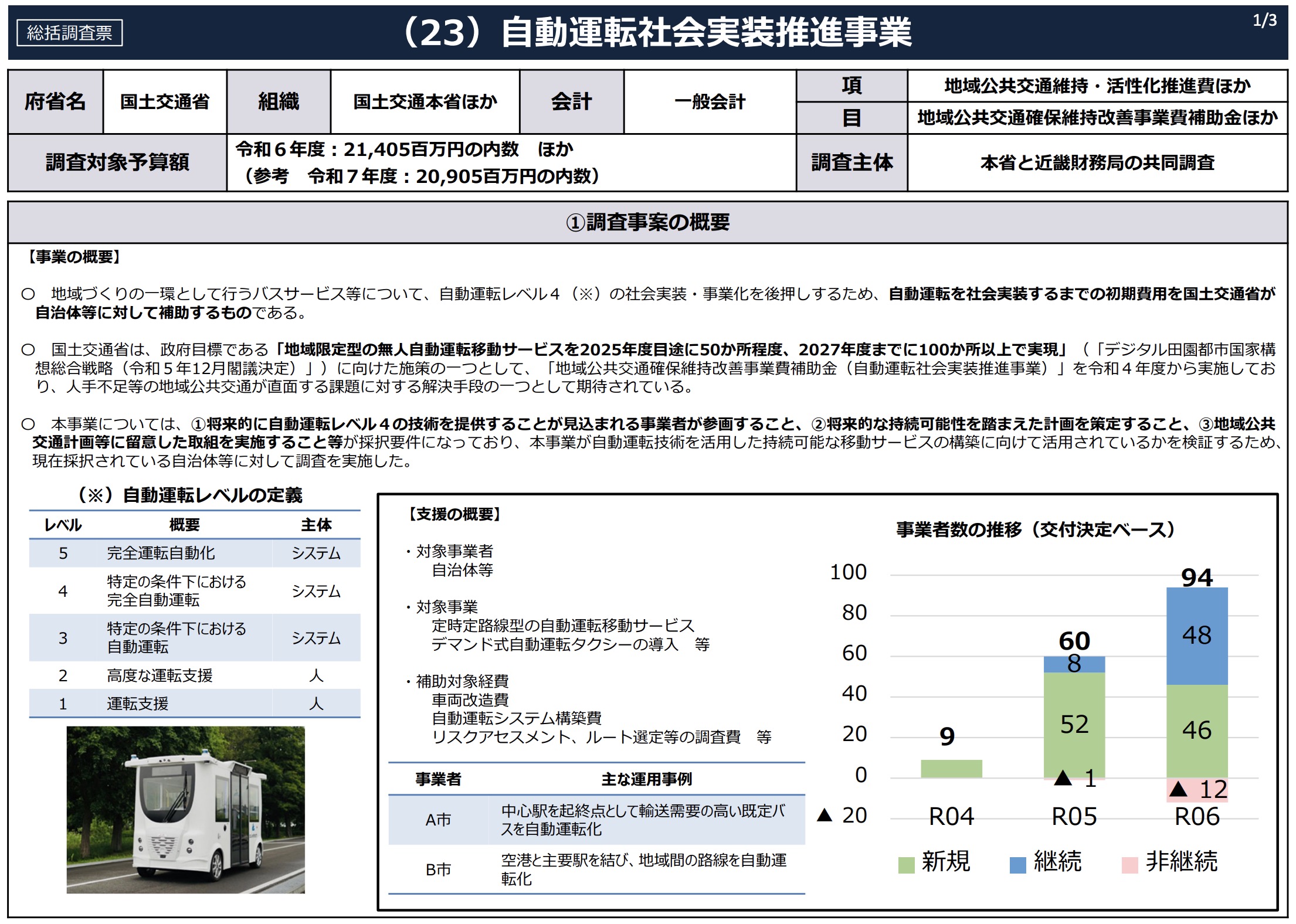

自動運転社会実装推進事業(地域公共交通確保維持改善事業費補助金 )は、地方公共団体が地域づくりの一環として実施するバスサービスなどの自動運転に係る事業に対して補助を行うもの。

令和6年度の公募要領をみると、地域に根ざした自動運転の通年運行などの実施や、レベル4実現を前提とした技術の磨き上げ、事業性の検討などを通じて、自動運転を活用した地域づくりを推進する取り組みに係る事業が補助対象事業で、以下のすべての条件を満たす地方公共団体が対象となる。

- 将来的にレベル4自動運転技術を提供することが見込まれる事業者が参画すること

- 将来的な持続可能性を踏まえた計画を策定すること

- 自動運転移動サービスの実現に向け「レベル4モビリティ・地域コミッティ」を設置すること

- 地域公共交通計画等に留意した取り組みを実施すること

また、以下をビジョンとして設定し、持続可能な地域交通の実現を見据えて取り組むものとされている。

- 経営面 : 地域づくりの一環としての地域公共交通サービスにおける自動運転導入を通じて、既存の公共交通サービスや異業種との連携や共存を図りつつ、多様なサービスに展開できる事業モデルを確立すること

- 技術面 : 道路運送車両法に基づいた車両性能・安全性の保安基準への適合や事故時等に対応可能な適切な体制設計のうえ、導入地域におけるサービスに適合した車両性能・機能を実現すること

- 社会受容性面 : 社会的受容性の醸成及びユーザーや地域住民等の行動変容に向けて、地域住民や関係機関に対し、自動運転技術に対する正しい理解を促進すること

つまり、レベル4サービスの実装を前提とした取り組みであることが要件となっているのだ。それにもかかわらず、自動運転の実装を予定していないものが1割存在する……というのは、そこに何らかの課題が内在していることになる。その要因を明確にし、対策を講じなければ自動運転実装は遅れ、一部ではあるものの無駄に税金を垂れ流すものとして批判を受けかねない。

なお、令和7年度における同事業の公募要領でも上記要件はそのまま引き継がれているが、①重点支援事業:地域公共交通の先駆的・優良事例として横展開できる事業②一般支援事業:重点支援事業には該当しないものの、早期のレベル4実装が見込まれる事業――の2区分に分けられており、60件程度の採択を予定している。

財務省による指摘前に公募が始まっていたため、要領上は特に改善されていないが、社会実装に向けた取り組みとなるよう、後付けでもしっかりと各団体に通達を行ってもらいたいところだ。

▼令和6年度の公募結果|国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000510.html

取り組みが公表されていない自治体も

令和6年度の自動運転社会実装推進事業は、都道府県や市町村など99事業への交付が決定している。この99事業の自治体における取り組みを一通り検索してみたところ、愛知県安城市、三重県明和町、岡山県備前市などで令和6年度における取り組みが見当たらなかった。

安城市は2023年9月にデンソーと自動運転実証調査事業に係るコンソーシアムを設立し、同年度は安城市高棚町にあるデンソー高棚製作所構内で実証を行うこととしている。しかし、令和6年度の取り組みが検索しても見つからなかった。

明和町は、地域交通再構築事業や隣接する多気町とともにデマンド交通広域連携プロジェクトなどに取り組んでいるものの、自動運転に関する取り組みは見当たらなかった。ただ、令和6年6月発表の明和町地域公共交通計画において、運転手不足などの課題を解決するため、新技術である自動運転バスや新しい交通サービスの明和町内での導入可能性について調査・研究を行う旨記載されている。

備前市では、2023年度(2024年1月)に実証が行われているものの、令和6年度の実証計画については見当たらなかった。ただし、令和6年11月開催の備前市公共交通会議において「令和 6 年度自動運転社会実装推進事業」に報告がなされている。内容は不明で、委員からの質問もなかったようだ。

事業中止を決断する動きも

一方、大分県佐伯市は2025年6月、自動運転社会実装推進事業の中止を発表した。同市は、離島の大入島でカートタイプの自動運転車によるサービス実証を約1カ月間実施した。

利用者の意見をもとに自家用車タイプの車両導入が必要との見解を得た一方、自家用車タイプは1台あたりの導入コストが高額で、大幅なコスト増加が見込まれるという。

長期にわたり安定して交通手段を維持するためには費用と効果のバランスを慎重に見極め、市の財政に過度な負担をかけないことが重要との結論に達し、まずは既存のコミュニティバスを充実させていく方針を打ち出した。

なお、あくまでこれは現時点での判断であり、自動運転技術の将来的な可能性を否定するものではなく、今後の技術革新やコストダウン、国の補助制度の動向などを注視し、将来的に自市に適した形での導入の可能性も視野に入れるとしている。

レベル4サービスに動き出した好事例も続々

国土交通省によると、2025年4月時点で北海道上士幌町、茨城県日立市、東京都大田区(羽田)、福井県永平寺町、長野県塩尻市、三重県多気町、大阪府大阪市(万博)、愛媛県松山市の8カ所でレベル4自動運転が実装されているという。これらのエリアもすべて自動運転社会実装推進事業を活用している。

上士幌町ではBOLDLYらの協力のもとNavya製ARMAを導入し、2022年12月からレベル2による定常運行を行っている。2024年5月に北海道運輸局からレベル4認可を受け、本格無人運行に向け実証を重ねている。

日立市では、茨城交通が主体となり、先進モビリティの自動運転システムを搭載した中型自動運転バスをひたちBRTで運行している。

2024年11月にレベル4認可、同年12月に特定自動運行許可を取得し、2025年2月からレベル4による営業運行を行っている。レベル4運行は全長8.7キロの路線のうち専用道区間の6.1キロだが、最終的に路線全体で無人運行を実現する構えだ。

大田区では、羽田イノベーションシティ敷地内のみなし公道で羽田みらい開発やBOLDLYらが2020年9月から自動運転サービスに取り組んでおり、2023年10月にレベル4許可、2024年6月に特定自動運行許可を取得し、同年8月からレベル4運行に着手している。将来的には、一般車道への拡大を図っていく計画だ。

永平寺町では、産業技術総合研究所らがカートタイプの自動運転車を導入し、2020年12月から遊歩道扱いの参ろーどで運行を行っている。2021年3月にレベル3認可を受け、2023年3月に国内初のレベル4認可、同年5月までに特定自動運行許可を取得し、一部区間で無人運行を実現している。

塩尻市では2020年度から自動運転実証を継続しており、2023年度に導入したティアフォー製Minibusで2025年1月に特定自動運行許可を取得した。2025年度中に混在空間となる一般車道でレベル4による本格運行に着手する予定だ。

多気町では、商業リゾート施設「VISON」でBOLDLYらがAuve Tech製MiCaを導入し、2024年10月にレベル4認可、同年11月に特定自動運行許可を取得し、無人運行を実現している。

大阪市では、大阪・関西万博において舞洲から会場となる夢洲を結ぶルートで先進モビリティ製の自動運転システムを搭載した大型バスが2025年4月に特定自動運行許可を取得し、万博客の輸送を行っている。

松山市では、伊予鉄バスが2024年12月、伊予鉄道高浜線高浜駅と松山観光港を結ぶ区間(往復約 1.6キロ)で特定自動運行許可を取得している。車両はEVモーターズジャパン製で、システムはBOLDLYが担当している。

【参考】自動運転サービスについては「自動運転バスの現状は?実用化はいつ?【導入コストのデータ付】」も参照。

■【まとめ】継続的に取り組み可能な体制づくりが重要に

自動運転サービスの実用化は今や1~2年で実現可能となったが、既存サービスと比較しコスト面などで効果が出てくるのはまだまだ先で、長期的な視点が必要となる。

補助金が出るからと横に倣えで短絡的に取り組んでも、中身の薄い実証になりかねない。現状、国は目標達成に向けばらまき気味に予算を配しているが、これがいつまで続くのかも重要だ。国の支援如何によっては、今後継続的に取り組める自治体が絞られてくる可能性も考えられる。

自動運転サービスの本格実装は、一朝一夕ではなしえない。正確な情報のもと、安心して長期的に取り組むことができる体制づくりが求められることになりそうだ。

【参考】関連記事としては「日本政府の実現目標・ロードマップ一覧|実用化の現状解説」も参照。