国内におけるレベル4自動運転サービスの主役の座は、今しばらく自動運転バスが守ることになりそうだ。警察庁による最新のヒアリング調査で、運用を想定しているサービス形態のトップが自動運転バスであることが明らかになった。

ただ、物流サービスや自動運転タクシーも僅差となっており、情勢は次々と変わっていく可能性も高い。ヒアリング調査の結果をもとに、自動運転開発の現状と先行きに触れていこう。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■ヒアリング調査の概要

自動運転関連の35主体が回答

ヒアリングは2024年10~12月にかけ、国内外の自動車メーカーや自動車部品メーカー、大学・研究機関、運送事業者、実証実験の実施主体計48主体を対象に実施し、35主体から回答を得た。

▼書面ヒアリング結果概要

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/r6_4_03_shiryo1.pdf

ヒアリングは、以下の4項目に渡り実施された。

- ①レベル4のADS(自動運転システム)又はADSを利用したサービス概要について

- ②レベル4のADS又はADSを利用したサービスの走行環境や運行条件について

- ③レベル4のADSを活用したサービスの運用方法について

- ④レベル4のADSにおける運用上の課題について

ここでは、①~③の内容について紹介していく。

■①レベル4のADS(自動運転システム)又はADSを利用したサービス概要について

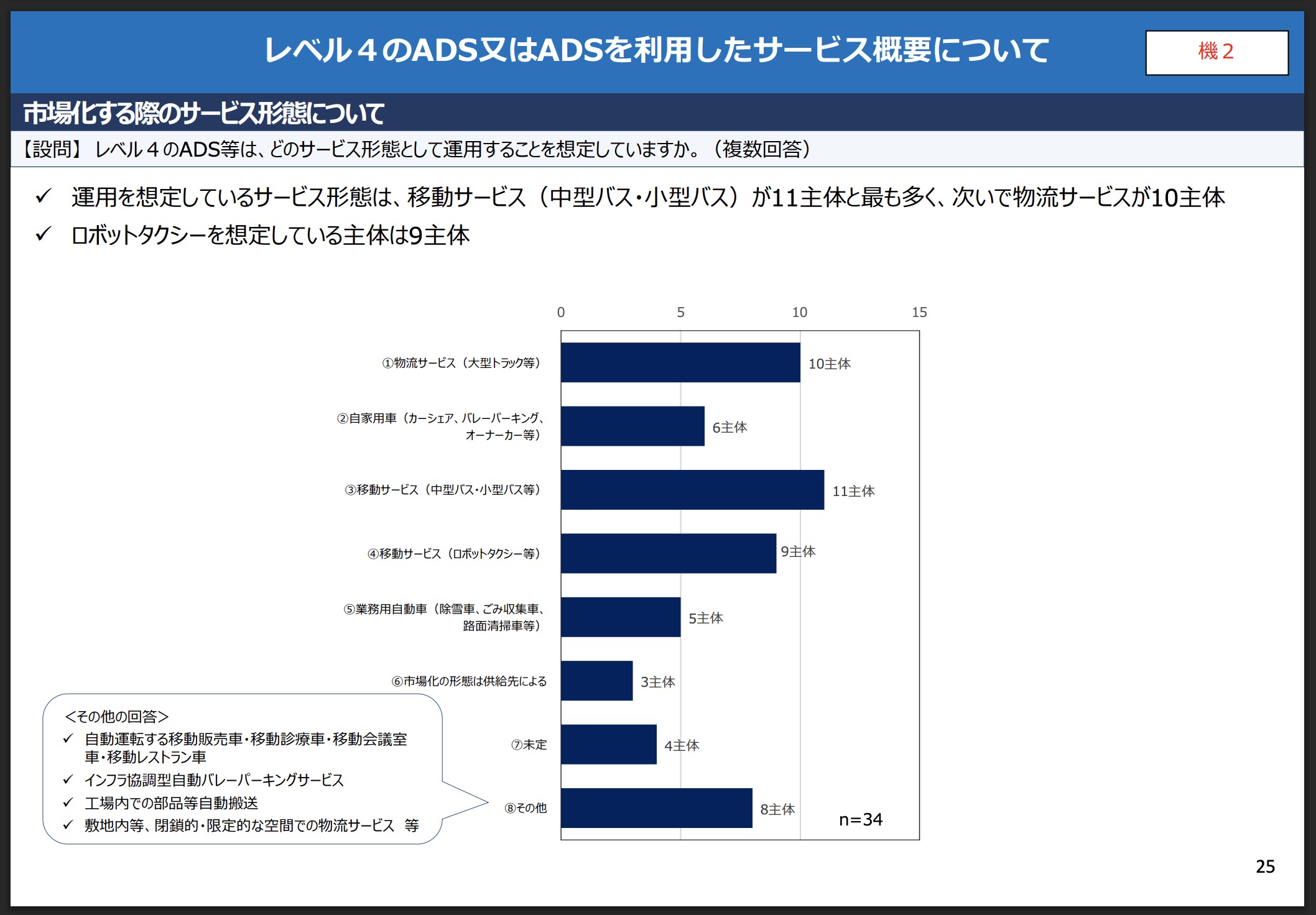

サービス形態は自動運転バスが最多

想定しているレベル4サービス形態は、中型バス・小型バスなどの移動サービスが11主体と最も多く、大型トラックなどの物流サービス10主体、ロボットタクシー9主体と続いた。

カーシェアやオーナーカーなどの自家用車は6主体、除雪車やごみ収集車、路面清掃車といった業務用自動車も5主体が想定しているようだ。

その他、自動運転する移動販売車や移動診療車、移動会議室車、移動レストラン車、インフラ協調型自動バレーパーキングサービスを挙げた主体もいた。

最多は自動運転バスだが、物流向けや自動運転タクシーもほとんど差がなく並んでいる状況だ。移動レストラン車など、多目的な活用を視野に収めている事業者も意外と多いようだ。

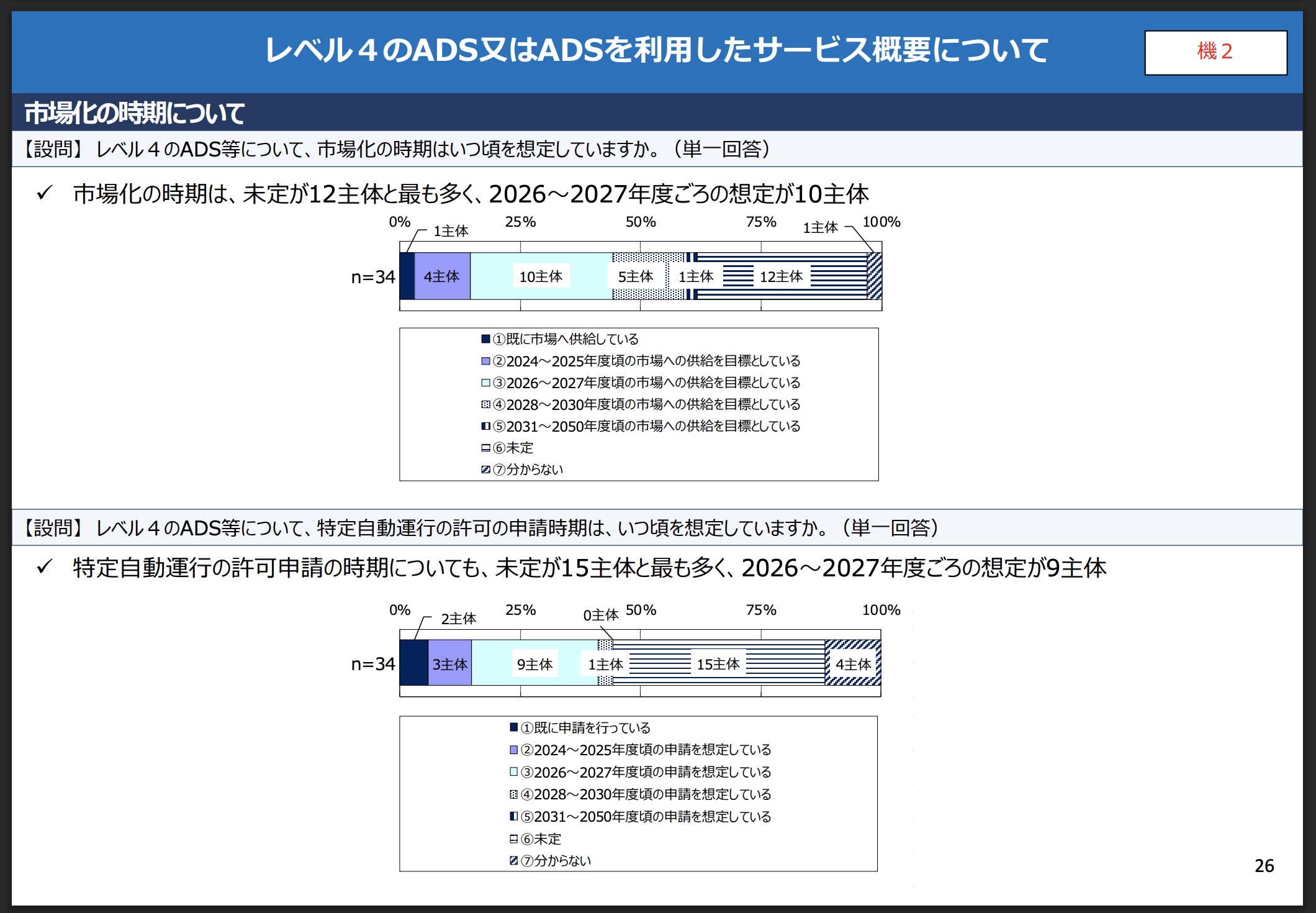

10主体が2026~2027年度ごろ市場化を想定

市場化時期については、未定が12主体と最多で、2026~2027年度ごろ目標が10主体、2028~2030年度ごろ目標が5主体という状況だ。依然として実用化時期を見通せない事業者が多いようだが、2026~2027年度を目途とする事業者も多く、今後1~2年で情勢は大きく変わり始める可能性が高い。

特定自動運行の許可の申請時期についても同様で、未定が15主体と最も多く、2026~2027年度ごろが9主体となっている。

■②レベル4のADS又はADSを利用したサービスの走行環境や運行条件について

幹線道路が最多

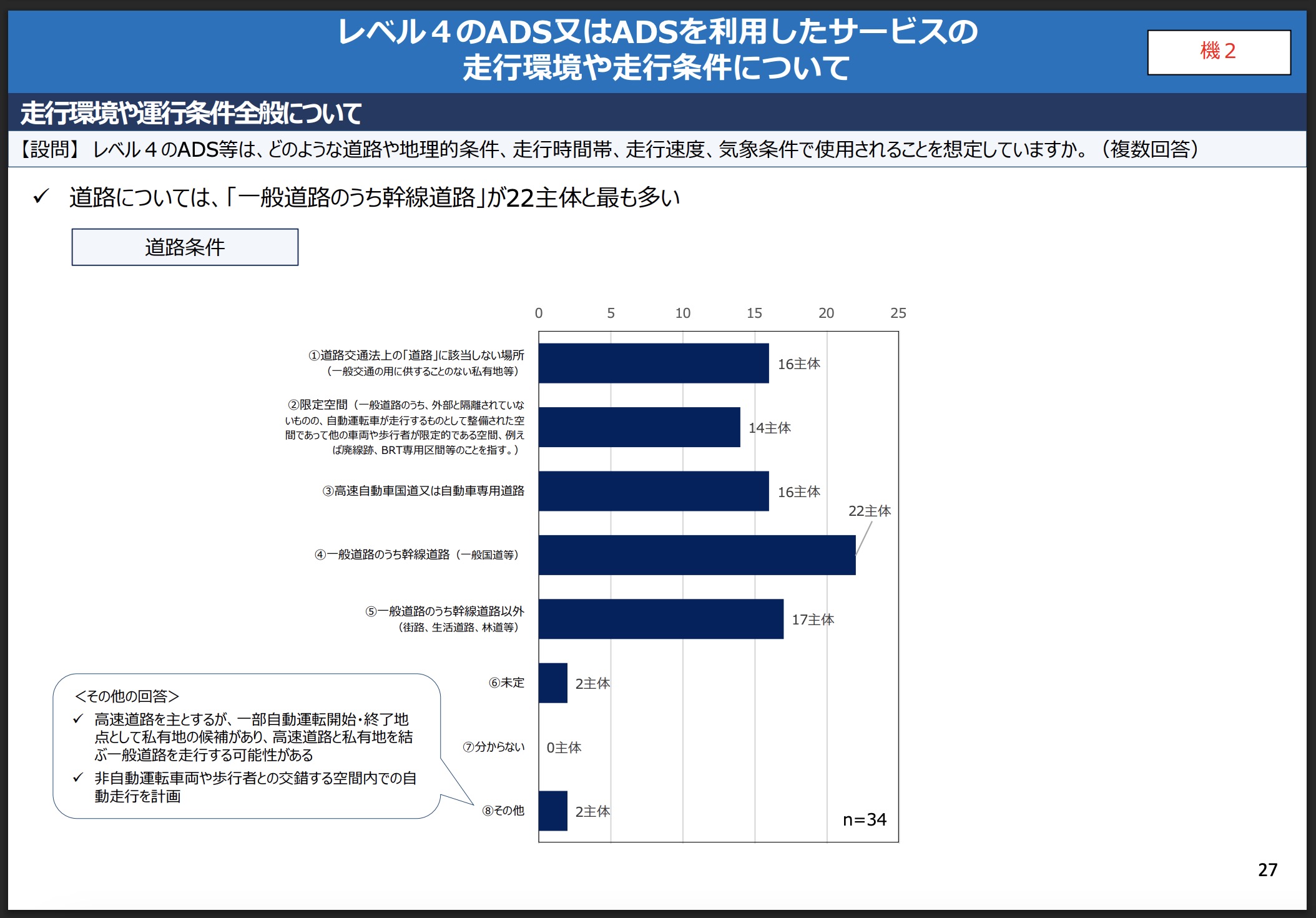

ODD(運行設計領域)のうち道路条件では、一般道路にあたる幹線道路が22主体と最も多く、一般道路の幹線道路以外17主体、高速自動車国道又は自動車専用道路と、道路交通法上の道路に該当しない場所がそれぞれ16主体、廃線跡やBRT専用区間などの限定空間14主体となっている。

実用化しやすい道路以外や限定空間が計30主体である一方、一般車道・高速道路が計55主体となっており、自動運転システムの高度化・汎用化が進んでいる印象を受ける。

地理的条件は、同一市町村内程度の範囲が8主体と最も多く、複数の都道府県をまたがる範囲が7主体、複数の市町村にまたがる範囲が5主体だった。

まずは単一自治体から開始し、拡大につれ複数都道府県や市町村をまたがる可能性があるとする事業者や、現時点では工場敷地内などの限定エリアを対象としており、走行地域は顧客によって異なるとする事業者もいた。

時間帯に関しては、条件を設定しない主体が15主体と多く、未定が10主体、日中のみが2主体、夜間のみが1主体だった。

こちらもまずは日中のみの運行から開始し、拡大していく可能性があるとする事業者や、現状は日中時間のみの運行であるものの、要求仕様として走行時間の拡大を前提に検討を進めている事業者もいた。

走行速度は法定速度による主体が最多の7主体

走行速度に関しては、走行する道路の法定速度によると回答した主体と未定が各7主体と最も多い一方、時速80キロ以下と60キロ以下がそれぞれ5主体、40キロ以下4主体、20キロ以下2主体と対応が分かれている状況だ。自動運転システムの能力を左右する重要な指標と言える。

気象条件では、降雨時も走行すると回答した主体が14主体と最多で、未定7主体、気象条件に関する条件を設定しないものが3主体、晴れ・曇りのみ運行が1主体となっている。

定常運行を行う自動運転サービスは、少々の悪天候にも対応可能でなければ成り立たない。センシング技術を向上し、対応可能な条件を拡大していかなければならない領域だ。

踏切や高い段差に課題、トンネル苦手な事業者も6主体

恒常的に存在するもののうち運行できない走行環境では、踏切13主体、高い段差12主体、サービスエリア・パーキングエリア・料金所7主体、トンネル内部6主体、急勾配とトンネル出口付近、高架線の下が各4主体、信号機設置場所付近、急カーブ、他車線との分合流地点付近3主体といった状況。ないと回答した事業者も2主体いた。

道路としては特殊な踏切や段差は理解できるが、トンネルなど、暗く衛星測位システムが働きづらい環境を苦手とする主体もやはり多いようだ。GPSなどの衛星測位システムは要素技術の一つであるものの、一時的であれこれに依存せず自律走行を可能にするような冗長性の高いシステム開発や、V2I(路車間通信)などを活用した対策が求められることになりそうだ。

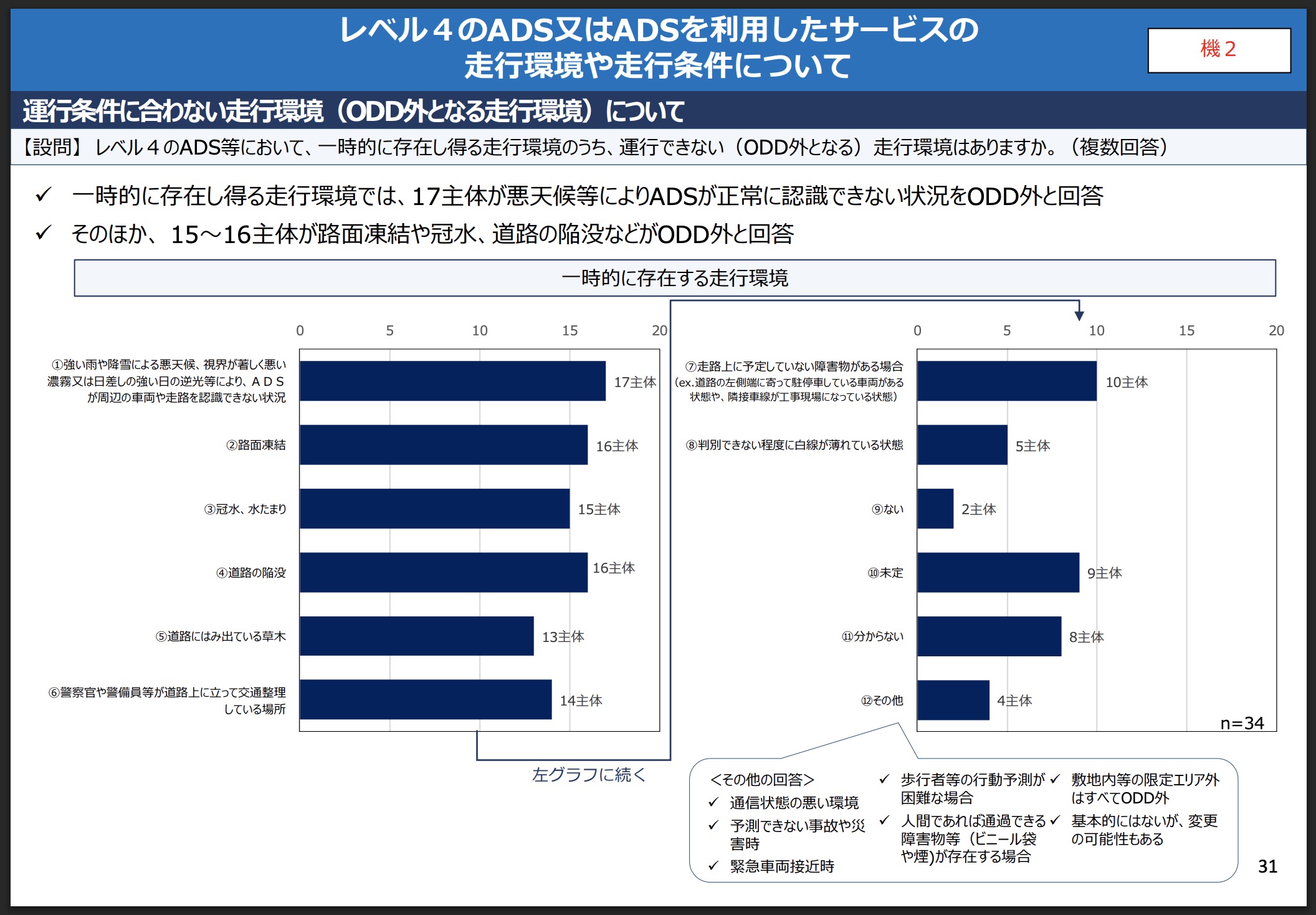

一時的に存在し得る走行環境では、17主体が強い雨や降雪による悪天候、視界が著しく悪い濃霧、日差しが強い日の逆光など、悪天候などによって自動運転システムが正常に認識できない状況を挙げた。

路面凍結と道路の陥没が各16主体、冠水・水たまり15主体、警察官や警備員等が道路上で交通整理している場所14主体、道路にはみ出ている草木13主体、走路上に予定していない障害物がある場合10主体、判別できない程度に白線が薄れている状態5主体といった状況だ。

このほか、通信状態の悪い環境や予測できない事故や災害時、緊急車両接近時、歩行者等の行動予測が困難な場合、ビニール袋や煙など人間であれば通過できる障害物などを挙げた事業者もいる。

程度によるが、こうしたイレギュラーな状況にどれだけ対応できるかが自動運転システムの優劣につながり、他社との競争材料となる。

定常運行実施に向け最低限クリアすべき必須課題はどこまでか、そしてより高度な自動運転システムで他社との差別化を図っていくにはどこまでクリアすべきか――など、開発意欲が試される部分なのかもしれない。

インフラ支援がなくてもある程度走行できる主体が最多

レベル4サービスにおいて必要とする道路インフラからの支援では、支援がなくてもある程度安全走行できるものの支援を受け安全性を高める必要があるとする主体が18主体と大多数を占めた。支援の有無にかかわらず安全走行できるが7主体、支援がなければ安全走行できないが2主体となっている。

道路インフラからの支援を想定する場面では、緊急自動車の通行時が12主体、交差点と走行経路上で工事が行われている場合が各11主体、急な悪天候10主体、走行経路上で速度規制などの規制がひかれている場合と高速道路上に落下物や事故車両、故障車などが存在する場合が各9主体、高速道路の分合流部と高速道路上で走行路前方の障害物を車線変更で回避する際8主体、駐車場を走行する場合と、停留所から発車する場合、対向車線が渋滞しており他の車両や歩行者などがその間をすり抜けてくる場合各7主体と続いている。

想定されるインフラ支援の内容については、歩道や信号の設置などの道路インフラの整備14主体、カメラ・センサーなどの設置と周辺の他車両や歩行者・緊急車両等の有無や位置などの情報の提供が各13主体、道路規制や工事の始点・終点、事故情報などの先読み情報の提供12主体、天候や災害情報等の提供10主体、周辺の他車両や歩行者らに対する注意喚起と自動運転車の優先車線・専用車線の設定が各9主体となっている。

インフラ整備そのものを求める声と、情報収集・提供を求める声があるようだ。各所で実証が重ねられているが、自動運転向けの道路インフラとしてどのようなものがスタンダード化されるのか、要注目だ。

■③レベル4のADSを活用したサービスの運用方法について

運行実施や事故対応は誰が行う?

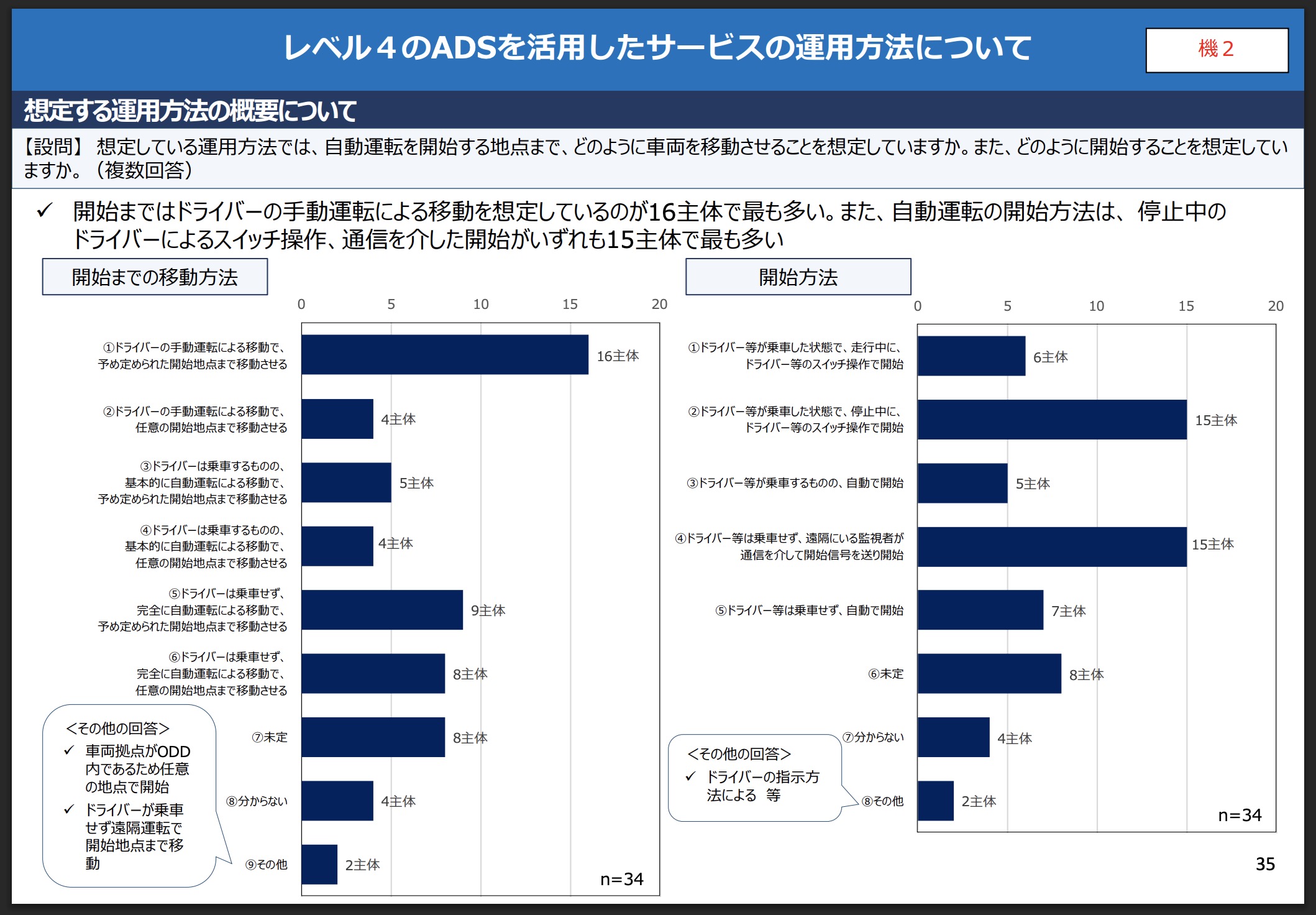

レベル4サービスの運用方法として、自動運転を開始する地点までの車両の移動方法は、ドライバーの手動運転が16主体と多く、ドライバーレスであらかじめ定められた開始地点まで移動するものが9主体、同じくドライバーレスで任意の開始地点まで移動が8主体となっており、対応が二分されているようだ。

開始方法については、ドライバーらが乗車した状態で車両停止中にスイッチ操作して開始するものと、ドライバーは乗車せず遠隔監視者が通信を介して開始信号を送り開始するものがそれぞれ15主体となった。上記の開始地点までの移動方法と同様、終始ドライバーレスを意識したシステムかどうかで二分されているのかもしれない。

自動運転の終了方法も同様で、ドライバーが乗り込んでスイッチ操作するものが15主体、遠隔監視者によるものが14主体となっている。

運行体制関連では、特定自動運行実施者は、物流事業者やバス・タクシー事業者などの運送事業者が担うことを想定するのが19主体で最も多く、これらの運送事業者から委託を受けてサービスを提供する事業者が12主体、自動運転システム開発事業者は5主体という結果となった。特定自動運行主任者となる主体についてもほぼ同様の結果だ。

トラブルなどの際に現場に駆け付ける現場措置業務実施者については、運送事業者の社員や委託先の法人社員を配置することを想定しているのが17主体で最多となった。車両のレッカーが可能なロードサービス事業者の社員を配置するが12主体、高速道路上での巡回車両を保有している高速道路事業者の社員を配置と警備会社の社員を配置が各8主体となっている。

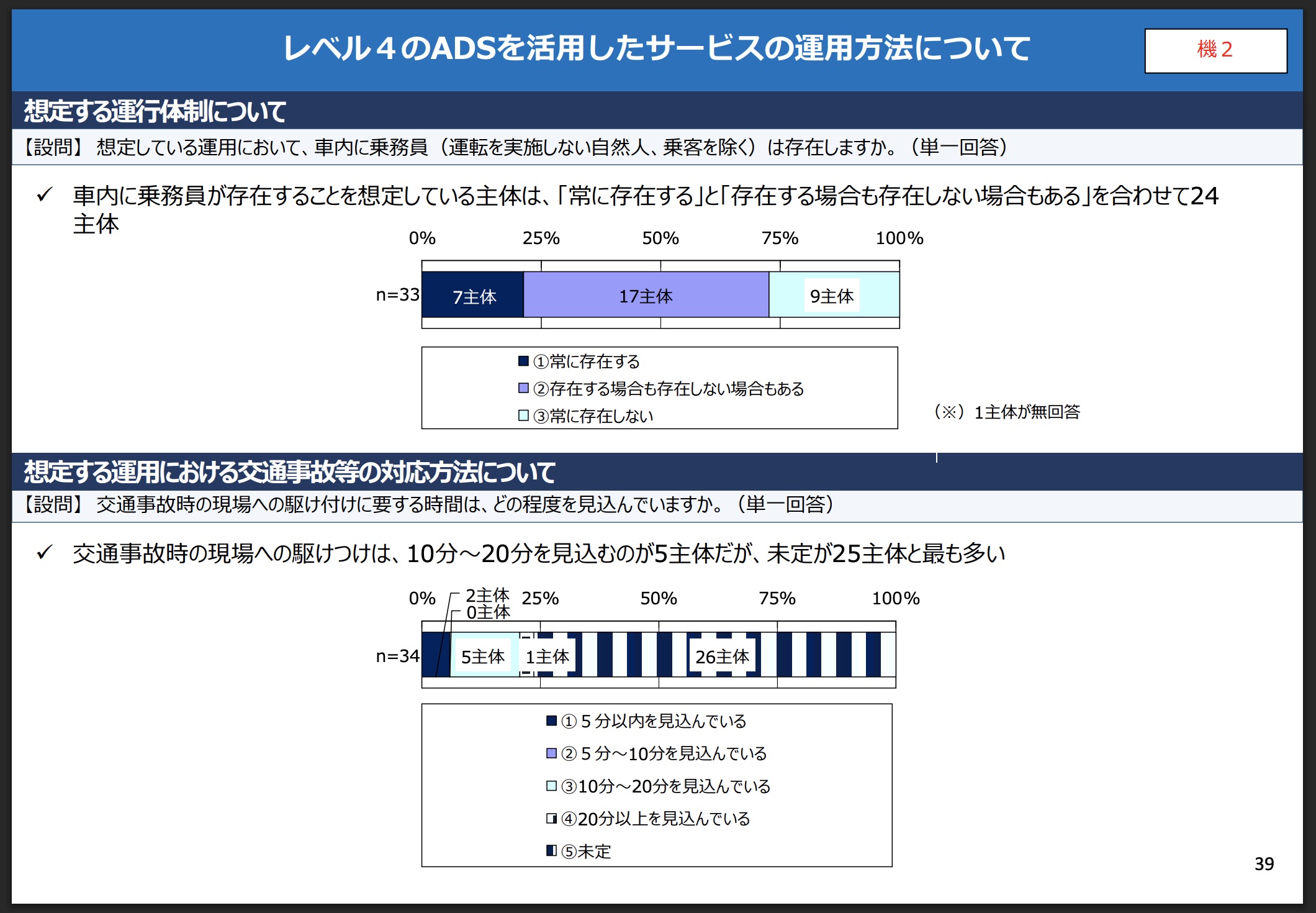

運行体制について、車内に常に乗務員が存在することを想定している主体は7主体で、存在する場合も存在しない場合もあるとしたものは17主体、常に存在しないが9主体となった。

セーフティドライバーに限らず、乗客の対応を担う乗務員の役割をどのように無人化していくかも今後の課題となりそうだ。

交通事故時の現場への駆け付けに要する時間は、26主体が未定としている。この部分の経験値がまだ低いためと思われるが、10分~20分を見込むものも5主体いる。

交通事故発生時の対応は、遠隔にいる人員が事故状況を整理し、消防機関への通報や警察官への報告、現場措置業務実施者の派遣などの対応を行うものが13主体と最多で、車内の乗務員が主に対応を行うものが12主体となっている。

課題となることが予想される典型的な場面のうち、どのような場面が技術的対応による解決が困難と考えているかについては、交通整理などの人による誘導が23主体で、周囲の違反行為19主体、緊急自動車と速度、車線が各15主体、歩行者横断14主体、二輪車のすり抜けと標識が各13主体となった。

■【まとめ】公道走行する自動運転車が今後急増

国の施策も相まって自動運転バスの実用化が先行しており、今後3年間で各地域に波及・拡大していくことが予想されるが、自動運転タクシーや高速道路における自動運転トラックなどの取り組みも本格化し始めており、数年後にはトレンドが変わっている可能性がある。

実用化における課題も山積しているようだが、これは公道実証で埋めていくのが最有効であることに変わりはない。実用化を含め、実証をいっそう加速させていくことで技術は飛躍的に向上する。

まだまだ国の支援が必要であるほか、今後は交通参加者による理解・協力も重要となってくる。ぎこちなく走行する自動運転車に遭遇する場面が増えるものと思うが、社会全体で温かく見守りたい。

※自動運転ラボの資料解説記事は「タグ:資料解説」でまとめて発信しています。

【参考】関連記事としては「【最新版】自動運転、日本政府の実現目標・ロードマップ一覧|実用化の現状解説」も参照。