社会実装が進展する自動運転技術。そのすそ野の広がりとともに、ユニークな発想で自律走行の実現やサービス化を図る動きも出てきた。

例えばテスラは、自家用車に搭載されたADAS「FSD(Full Self-Driving)」を少しずつ進化し、自律走行を実現するアプローチを採用している。自動運転ではスタンダード化したセンサー「LiDAR」も使わず、さらにはマイカーをロボタクシーとして稼働可能にする新たなビジネスアイデアも公表している。独自技術で独自路線を歩んでいるのだ。

一方、日本では、後のせ自動運転システム「YADOCAR-iドライブ」が、沖縄県の「自動運転交通サービス社会実装推進プロジェクト」に採択されたという。既存のゴルフカーなどに自動運転システムを後付けし、ゆっくりのんびり走行する自動運転だ。

ある意味、イーロン・マスク氏から見れば「えっ!?」となるシステムと言える。それだけアプローチがかけ離れているのだ。

両者の自動運転システムを比較しつつ、日本と米国の自動運転事情に触れていこう。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■YADOCAR-iドライブの概要

東海クラリオンが開発した低速自動運転モビリティ

YADOCAR-iドライブは、車載機器開発などを手掛ける東海クラリオンによる自動運転システムだ。2人乗りのマイクロEVから8人乗りのマイクロバスなど、さまざまなモビリティを手軽に自動運転車に変えることができる「後のせ自動運転システム」が特徴で、貝殻など身を寄せる宿を次々と変えるヤドカリになぞらえてネーミングしたという。

過疎化が進む地方都市を活性化できるような移動手段を想定し、既存車に簡単に組み込めるよう設計されている。

今のところ主力はゴルフカーをベースにしたモデルだ。パワーが制限され、スピードが出せないマイクロEVは大手自動車メーカーが手がけないニッチな分野で、かつ低速であるため自動運転の難易度は下がり、走行区間を事前に決めてしまえば障害物検知なども容易――という。

速度を出せないことは本来デメリットだが、道路が狭い日本では、ゴルフカーのような低速小型モビリティがマッチするシーンは多々ある。そうしたところに安全で安価なシステム提供を目指す戦略だ。

安価なシステム構成とは言え、必要十分な自動運転システムを搭載している。サラウンドマップと2D LiDAR、高精度GNSS、IMUのデータを組み合わせ、走行マップを自動生成し、LiDARのマッチングミスでも走行が乱れない冗長性のある安全システムを構築しているという。

▼後のせ自動運転システムYADOCAR-iドライブが沖縄県「自動運転交通サービス社会実装推進プロジェクト」に採択

https://www.atpress.ne.jp/news/440593

▼沖縄県自動運転交通サービス社会実装推進プロジェクト

https://www.pref.okinawa.lg.jp/machizukuri/dorokotsu/1012558/1012560/1034160.html

【参考】YADOCAR-iドライブについては「JAXA参画!後のせ自動運転レベル4で「市場最安値」に挑戦」も参照。

JAXAとの連携で高精度測位を実現

東海クラリオンは2023年8月、タイを拠点とするアジア・テクノロジー・インダストリー(ATI)と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)とともに、新たな発想の宇宙関連事業の創出を目指す「JAXA宇宙イノベーションパートナーシップ」の枠組みのもと、YADOCAR-iドライブに関する共創活動を開始すると発表した。

YADOCAR-iドライブにJAXAのセンチメートル級測位補強信号を活用した高精度単独測位「MADOCA-PPP」を適用し、測位の精度向上と高速化を実証する。MADOCAは複数GNSS対応高精度軌道時刻推定を実現するソフトウェアで、MADOCA-PPP はMADOCAによって生成された補強情報によりセンチメートル級測位を実現するための高精度測位補強サービスだ。

沖縄県をはじめ、岐阜県海津市などでも実証

これまでの実証としては、長野県茅野市の東急リゾートタウン蓼科や岐阜県海津市の南濃温泉水晶の湯、東京渋谷区J-WAVE Inspire Tokyo 2024、つくば市駅前、北九州市東田地区などで走行実績がある。

海津市とは2023年10月に自動運転技術の活用に関する協定を締結し、2024年6月に南濃温泉水晶の湯で実証を開始している。

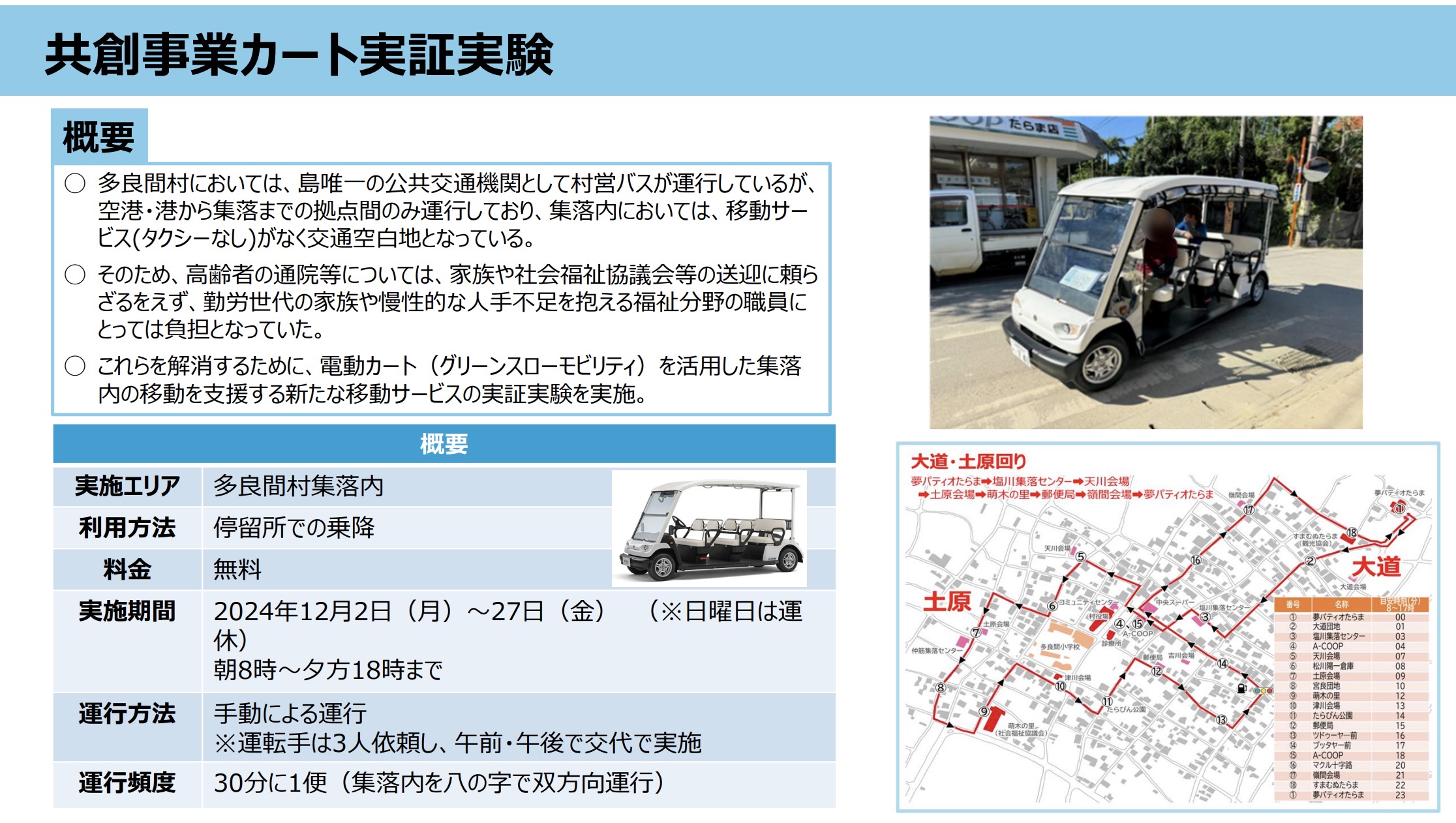

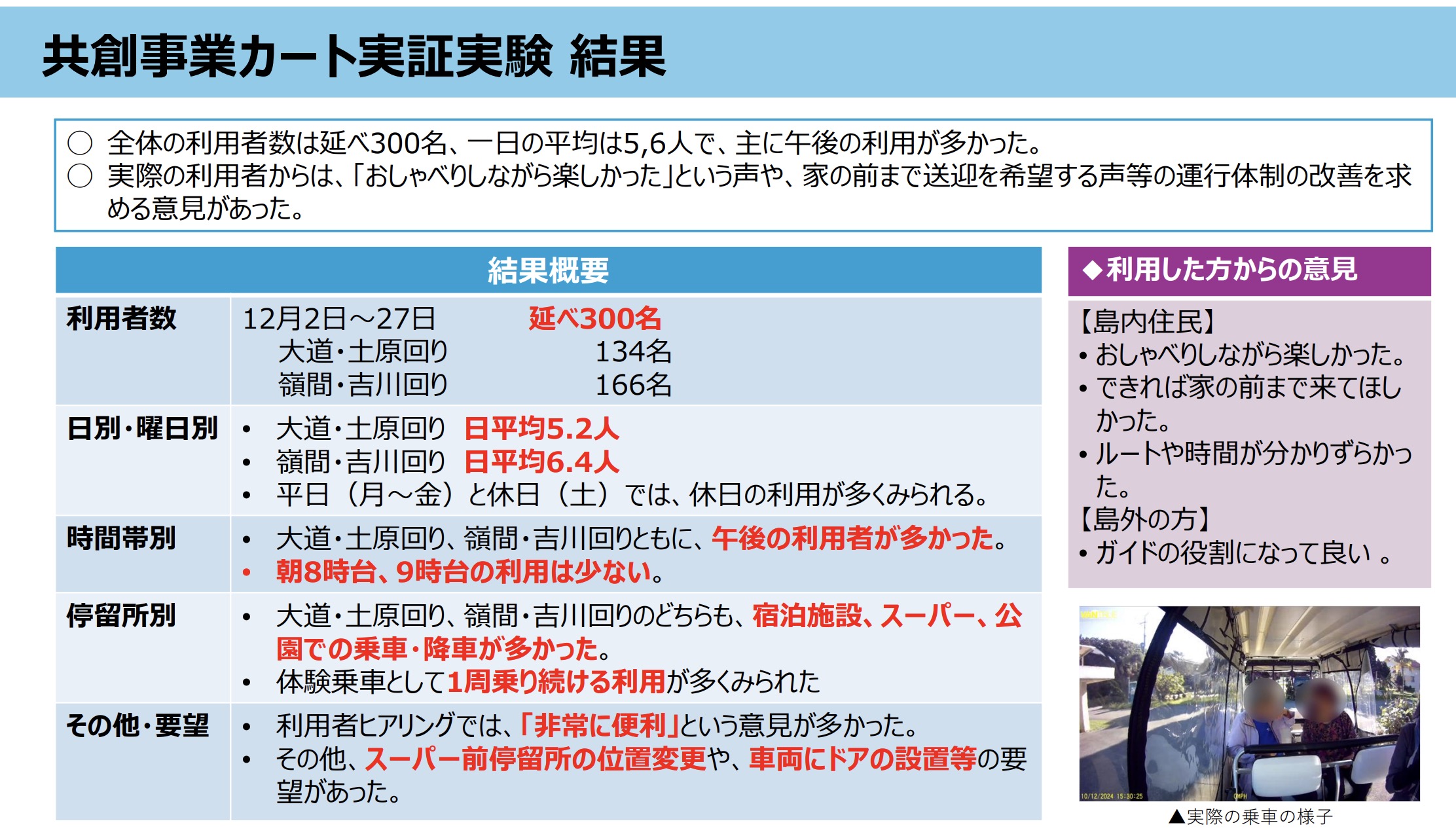

2025年6月には、冒頭で触れた沖縄県の「自動運転交通サービス社会実装推進プロジェクト」の実証実験事業に採択されたと発表した。高齢化・過疎化が進行する離島地域での移動支援を目的に、同県の多良間村で持続可能な公共交通のあり方を探る取り組みだ。

2024年度に行われた技術検証には、ティアフォーと東海クラリオンがそれぞれ参加し、多良間島集落内で見られる見通しの悪い道路の道幅やブロック塀を再現し、安全な走行に支障がないか検証を進めた。また、EVモーターズ・ジャパン製の小型バスによる自動運転実証も行われた。

東海クラリオンは、引き続き地域住民の生活に即した運行ルートの設計・検証や低コスト・省人化を前提とした運行モデルの提案、住民との対話を重視した協働体制の構築を進めていく方針としている。

■テスラの自動運転システムの概要

FSDアップデートで自家用車を自動運転化

YADOCAR-iドライブのような「後のせ式」は、テスラには当てはまらない。テスラは、早い段階でセンサーやコンピュータなどのハード面のみ自動運転仕様とし、ソフトウェアとなるFSDのアップデートを繰り返すことで既存の一般車両を自動運転化する手法を採用している。

結果論としてコンピュータが自動運転に対応しきれず、こちらも新バージョンを要することとなっているが、製品としてのクルマは基本全車両を自動運転に対応可能な仕様とし、オーナーの意向でオプションにより自動運転可能とするビジネスモデルだ。

こうしたソフトウェアを無線アップデート(OTA)で拡張していくスタイルはテスラが先駆者であり、SDV(ソフトウェア・ディファインド・ビークル)の先駆けと言って間違いない。

FSDは現状自動運転レベル2+相当のADAS(先進運転支援システム)だが、一般道を含む広範囲でハンドルから手を離すハンズオフ運転を可能にするなど、ADASとしての性能は非常に高い。

北米を中心に、高速道路などに限定することなくオーナーが走行可能な道路すべてを網羅する計画で、制限なくエンドツーエンドの自動運転を可能にする計画だ。

現時点では監視付きレベル2ながら、近々自動運転に……?

現在提供されているFSDは「FSD Supervised(監督付き)」で、ドライバーによる常時監視が必須となっているが、近くドライバーの常時監視を必要としないレベル3~4相当の「FSD Unsupervised(監視なし)」に移行する可能性がある。このFSD Unsupervisedが実用化されれば、満を持して自家用車における自動運転サービスが開始されることになる。

このテスラ型自動運転は、走行可能な範囲が限定されていないため非常に優れている一方、あらゆる場面で安全を確保できるか高い性能が試される。現状、北米においては各州で自動運転規制が異なるため、全州走行に向けたロビー活動も欠かせない。それだけハードルが高い仕様なのだ。

こうした自動運転の実現はまだまだ先と見られていたが、テスラは2025年6月、本拠を構えるテキサス州オースティンの一部エリアで、FSD Unsupervisedを搭載したものと思われるモデルYで自動運転タクシーサービスを開始した。

現在は安全監視員が助手席に同乗する形でサービスを提供しているが、自動運転実現に向けたマイルストーンとして大きな節目を迎えつつあるようだ。

FSD Unsupervisedは工場敷地内などで実用実証が進められており、2025年6月には、車内完全無人のモデルYを工場からオーナーの元へ自動運転で届けるパフォーマンスも実施した。

相当の技術水準に達しているようで、その様子を収めた動画(https://www.youtube.com/watch?v=GU16hXSSGKs)も公開されているので、興味のある方は一度視聴してほしい。

自家用車を活用したロボタクシー構想も

テスラのすごさはこれで終わりではない。マスク氏は、自動運転化した自家用車を活用したロボタクシーサービスも構想している。オーナーがマイカーを使用しない時、テスラのネットワーク(プラットフォーム)に登録することでロボタクシーとして稼働させ、収益を得ることができるという新たなビジネスモデルだ。

テスラはプラットフォーマーとして利益を得て、オーナーも運賃収入の一部を得ることができる仕組みで、高額になりがちな自動運転システムの負担を軽減することができる。

こうしたサービスが実現すれば、移動サービス業界が大変革を迫られることは間違いない。

このほか、人間が目と脳で周囲の状況を判断しているのと同様に、テスラはLiDARを用いずカメラで周囲を認識することにこだわっているのも一つのポイントだ。マスク氏は、LiDARが高額である点も踏まえつつ、「人間同様、カメラとAIの力で自動運転は実現できる」と豪語している。

こだわりだらけのテスラは、今まさに大きな節目を迎えようとしている。ビッグマウスが目立つマスク氏だが、ついに実を結ぼうとしているのだ。

■日本と米国の自動運転環境の違い

YADOCAR-iドライブはテスラにとって想定外?

このように、テスラはカメラとAIを中心とした設計で、走行エリアを限定しない自動運転実現を目指している。自家用車を活用したロボタクシー構想のようなアイデアも豊富だ。

このテスラの目に、YADOCAR-iドライブはどのように映るだろうか。モビリティとしては簡素なつくりのゴルフカーに自動運転を後のせし、特定のルートを低速でゆっくり走るのだ。普通に考えれば「ふっ」……と鼻で笑われるレベルかもしれないが、意外と新鮮に感じている可能性もあるのではないだろうか。

後のせシステムは、前述したとおりテスラの基本仕様・考え方と根本的に異なる。また、車体が小さくて良い、速度も遅くて良い…といった条件は日本の道路事情に適合したもので、米国ではほぼ当てはまらない。YADOCAR-iドライブは、高速道路はもとより、大都会の混雑した道路の走行を想定していないのだ。

つまり、テスラにとっては想定外の自動運転仕様と言える。Waymoなどのライバルと異なり、ここまで割り切った仕様で社会実装を目指すのは、良くも悪くもテスラに欠落した考え方で、逆に目新しく感じるのではないだろうか。

米国は民間主導で道を切り拓き、ビジネス性も重視

これは、日本と米国それぞれの自動運転に対するアプローチの相違を象徴するものとも言える。米国では、Waymoに代表される民間企業が主体的に開発と実証を進め、自動運転サービスを展開するスタイルが主流だ。

自動運転に関する規制・走行ルールが定められていなければ、積極的にロビー活動を実施して公道走行を可能にする。自動運転業界のパイオニアの一社として名高いWaymoはこうして道を切り拓き、米国を自動運転大国に押し上げたのだ。

米国では自動運転バスではなく自動運転タクシーが主流となっているのも、ビジネス的に収益を上げやすい民間視点ゆえのものと思われる。

日本は国主導、安全性最優先でチャレンジングな取り組みは行われず

一方、日本は国主導のもと、官民連携スタイルで環境整備や技術の向上を図ってきた。法整備やインフラの在り方など協調領域に力を入れた取り組みが多く、安全性最優先のお国柄もあってチャレンジングな実証はあまり行われてこなかった。

それゆえ、日本では自動運転タクシーを目指す取り組みは限定的で、大半が特定ルート限定で走行する自動運転バスとなっているのだ。

また、米国のように膨大な資金を集めにくい日本では、民間独自の取り組みには限界が多く、ゆえに横並びの取り組みが目立った。日本国内における最初の自動運転レベル4サービス(福井県永平寺町)が、一般車道ではなく廃線跡の遊歩道で、電磁誘導線を用いた低速モビリティであることもその象徴と言える。

ようやく一般車道におけるレベル4サービスもちらほら実現し始めたが、まだまだ恐る恐る走行している状態だ。

こうした両国の文化・風土の違いは自動運転における開発姿勢に如実に表れており、テスラとYADOCAR-iドライブはこれを象徴する存在と言える――ということだ。

【参考】永平寺町における自動運転サービスについては「自動運転レベル4、国内初認可!運転者を必要とせず」も参照。

■【まとめ】自動運転カートは普及面で存在感を発揮

誤解のないように、国主導・安全性最優先で取り組んできた日本が悪いというわけではない。技術の進化・イノベーションの観点から言えば、米国型の方が優位に立ちやすいということだ。

もちろん、日本の道路事情などに即した安価な低速自動運転モビリティにも大きな意義がある。量産効果が発揮され、自動運転サービスにかかるコストが低減されるにはまだまだ時間を要するためだ。黎明期においては、無駄やコストをそぎ落としたサービスが普及促進面で大きな役割を担う。

日本でもレベル4サービスが誕生し、自動運転タクシー実用化に向けた取り組みも本格化し始めるなど新たなフェーズに突入したが、自動運転カートは今後どのような発展を遂げるのか。ガラパゴス化しつつも普及面で存在感を発揮するのか、あるいは安価な構成ながら新たな進化を遂げていくのか。今後の動向に要注目だ。

【参考】関連記事としては「テスラの自動運転(Autopilot, FSD)とロボタクシー計画を徹底解説」も参照。