中国WeRideがこのほど、最大積載量1トンを誇る自動運転配送車「Robovan W5」を発表した。運転席を備えない自動運転特化型のロボットで、ラストマイル配送系のオリジナルモデルとしては最大クラスとなる。

日本ではこうしたクラスの開発は遅れており、規格化・法整備などとともに同モデルへの注目が高まりそうだ。WeRideの新モデルの概要とともに、自動配送車両の現在地に迫る。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■WeRide「Robovan W5」の概要

最大積載1トン、ボディサイズは乗用車クラス?

Robovan W5は高頻度の都市物流向けにカスタマイズされており、クラス最大の5.5立方メートルの積載量と1,000キロ=1トンの最大積載量を誇る。航続距離は最大220キロメートルという。

ボディサイズは公表されていないが、おそらく一般乗用車に近いサイズ感と思われる。運転席もウィンドウもなく、武骨な直方体のボディを最大限荷室にあてているのかもしれない。

自動運転システムは、独自設計の冗長センサーキットを備え、車両、信号、歩行者、その他道路利用者をしっかりと検出し、360度死角のない認識機能でさまざまな交通状況下、気象環境下において24時間365日稼働可能という。

交通状況をリアルタイムで分析し、混雑を避けながらルートを動的に調整する経路最適化システムを使用し、複雑な都市交通環境をナビゲートする。

さまざまなシナリオ・用途に合わせ、モジュラー貨物ボックスを積み重ねることができるほか、複数車両のプラトーニング=隊列走行も行うことができる。

サービス機能としては、クラウドベースのインテリジェントスケジューリング、リアルタイム監視、タスク最適化、データ分析、迅速な展開、リモートOTAアップグレードを提供する。

自動運転ソリューションを多角化

WeRideは、自動運転タクシーに続き、ロボバス、商用車ベースのロボバン、無人清掃車のロボスイーパーと、多様な都市交通ニーズに対応する自動運転ソリューションの包括的エコシステムを構築している。独ボッシュとの提携のもと、自家用車向けのレベル2+とレベル3ソリューションの開発も進めており、事業の多角化・商用化をさらに加速している印象だ。

自動配送関係では、江鈴汽車(JMC)との提携のもと、10立方メートルの荷室を搭載したロボバンを開発・製造し、2021年に公道実証・サービス実証を開始している。宅配事業者から1万件を超える注文を獲得しているという。

■自動運転配送車の分類

中型・中速モデルの代表格NuroやNeolixも徐々に機体を大型化

WeRideのRobovan W5は、運転席などを備えないぱっと見の外観からは中型・中速タイプのロボットをイメージしてしまうが、乗用車サイズで最大積載量1トンは立派な貨物車両だ。参考までに、日本の軽トラック・軽貨物車の最大積載量は350キロとなっている。

軽貨物車の3倍近い重量を搭載できると考えれば、to C用途で考えるとオーバースペックなレベルだ。to B用途でフレキシブルに活用するイメージなのかもしれない。

中型・中速タイプとしては、米Nuroや中国Neolixが有名だ。Nuroの最新モデルR3は全長274×全幅110×全高188センチで、重量200キロあまりの荷物を積載できる。NeolixのX3は重量500キロ、1トン積載可能なX6も製品化したようだ。

Nuro、Neolixともに徐々にモデルを大型化しており、最新モデルはミニカー規格を超え、軽乗用車レベルのサイズに達している。安全を確保しやすい小型モデルで自動運転技術を磨き、徐々に大型化しているのか、あるいは需要を見越した上で大型化がトレンドとなっているのか定かではないが、こうした動向もうかがえる。

【参考】中型・中速タイプの開発動向については「中型・中速の自動運転宅配ロボ、いざ「車道」へ!スピード配達へ、実証成功なるか」も参照。

自動運転配送車は4種に分類可能

モノの輸送用途に用いられる自動運転車・ロボットは、以下に分類できる。

- ①主に歩道を走行する小型の自動配送ロボットタイプ

- ②一般乗用車よりも小型で主に車道を走行する中型・中速タイプ

- ③乗用車クラス・小型トラッククラスを自動運転化したタイプ

- ④主に高速道路で自律走行する大型トラックタイプ

①はフードデリバリーをはじめとしたクイックデリバリー・クイックコマースに最適だ。②は宅配物のラストマイルなどでの活躍に期待が寄せられる。③はto B用途など、まとまった荷物の配送に重宝しそうだ。④は大量の荷物を長距離輸送するミドルマイルに貢献する。

各タイプともそれぞれの特性に応じた需要が見込まれるため、配送領域を棲み分け・連携しながら共存することができる。前述したように、②を大型化し③の領域に踏み込む事例が出始めているが、道路が狭い日本の場合、小回りが利き場所を取らない②の需要は根強く残る可能性が高そうだ。

小型配送ロボットが先行、大型トラックの開発も盛ん

開発・実用化面では①の自動配送ロボットが先行しており、次いで④の開発勢が多い。②は少数精鋭的な開発が目立つが、中国勢を中心に裾野が広がっている印象だ。③は、自動運転タクシーをモノの輸送に活用する取り組みが散見されるものの、専用車の開発は意外と少ない。

日本でもほぼ同様で、①は開発勢が多くサービス化の面でも先行している。④も近年開発が盛り上がり始めた。一方、②③の開発勢は空白地帯となっており、海外製品を導入してのサービス実証に留まっている。

①が先行しているのは、安全確保のしやすさと定義のしやすさが要因と思われる。小型・低速モデルのためリスクが少なく、他のモデルに比べ比較的開発が容易だ。ボディサイズの規格や歩道の走行ルールなどを整備する必要があるが、電動車椅子など既存規格に準拠することで法律面もクリアしやすい。

日本では、2023年施行の改正道路交通法で遠隔操作型小型車として位置付けられ、届け出制で運用することが可能になっている。

②についても同様で、各種規格や走行ルールが整えば実用化に弾みがつく。車道走行が想定されるため慎重を期す必要があるが、ルールが整えば開発に手を挙げる国内事業者も出てくるものと思われる。

③④については、クルマの枠組みと自動運転車の枠組みにあてはまるため、法律面では実用化可能だ。高速道路における自動運転トラックの開発は大きく加速し始めたが、③に属する自動運転車の開発は海外、国内とも消極的な傾向が続いている。

いずれにしろ、現状②③のタイプは国内では手薄であり、こうしたサイズが大きめの無人物流車両への注目が高まる可能性がありそうだ。

■中型・中速モデル実用化に向けた動向

中型・中速モデル実装に向けた取りまとめ案を2025年2月に公表

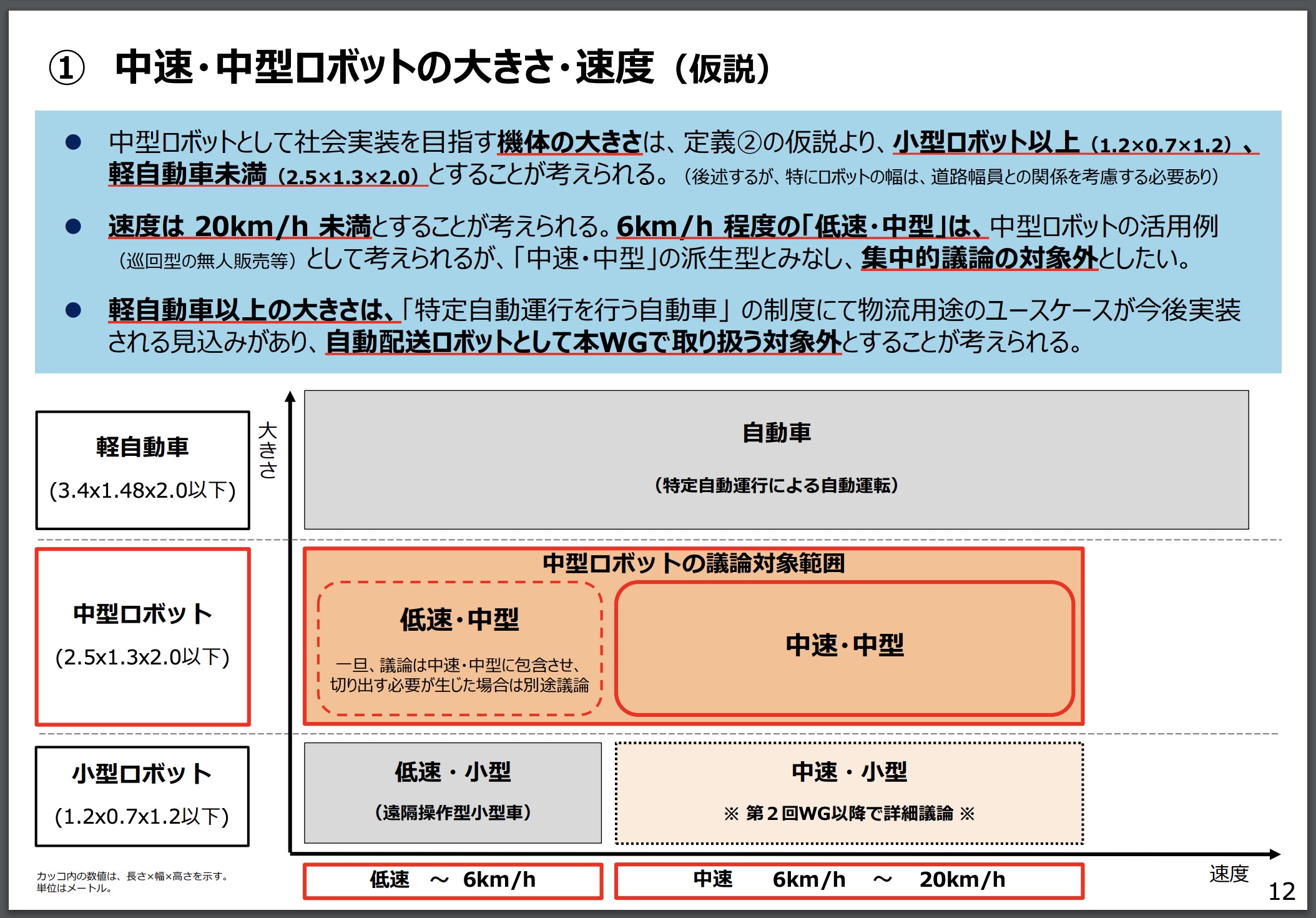

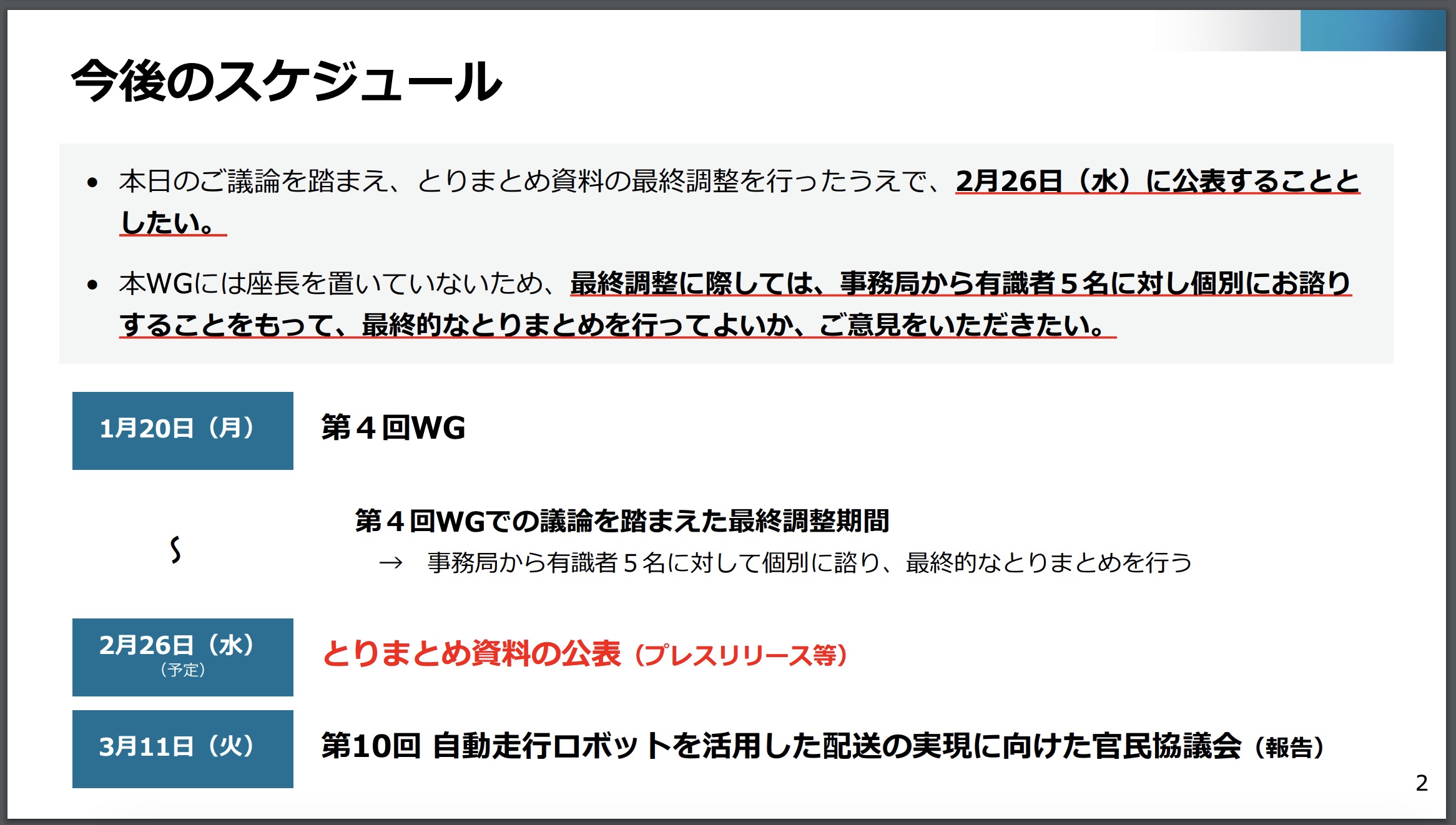

国内では現在、②に相当する中型・中速モデル実用化に向けた議論が大詰めを迎えている。2024年7月に立ち上げられた経済産業省所管の「より配送能力の高い自動配送ロボットの社会実装検討ワーキング・グループ」がまもなく取りまとめ案を公表する予定だ。

▼事務局資料|経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/delivery_robot/pdf/001_04_00.pdf

▼今後のスケジュールについて|経済産業省 商務・サービスグループ 物流企画室

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/delivery_robot/pdf/004_03_00.pdf

低速・小型の自動配送ロボットに比べ、より配送能力の高い中速・中型や中速・小型タイプを実用化する上で、課題の抽出や定義付けなどを進めている。

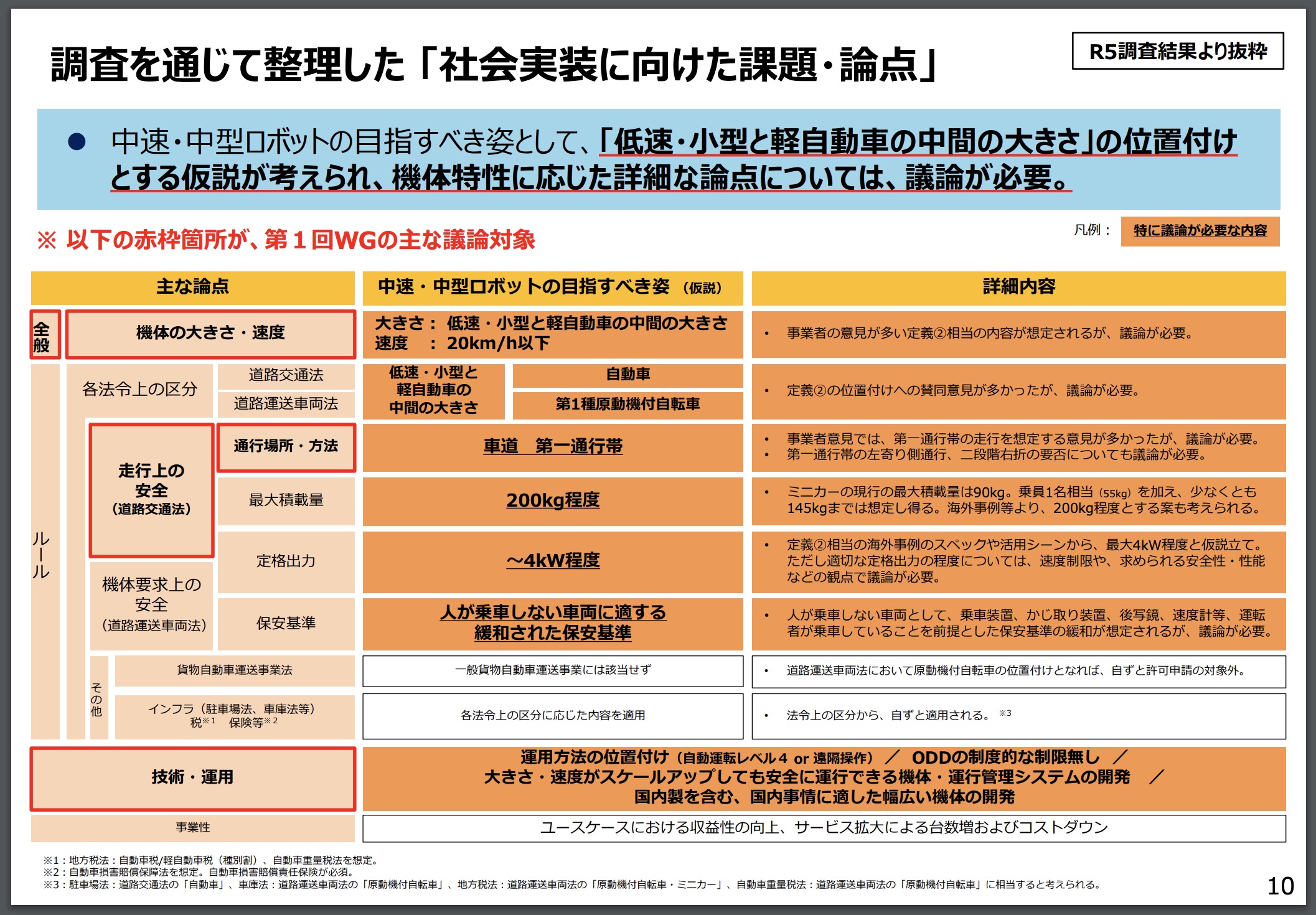

主な争点としては、機体のサイズや速度、通行場所と通行方法、運用方法、最大積載量や定格出力などの構造、保安基準、リスク、法令における機体の位置付けなどが挙げられる。

仮に軽自動車と同等のサイズとした場合、軽自動車としての車検制度の適用の可否や既存の自動運転関連制度とのすり合わせが必要となる。自動運転タクシーなどと同様、事実上自動運転車として扱われるのが一般的な考え方となる。差別化・区別化を図りにくいのだ。

対して、一回り小さいミニカー規格とし、速度制限や走行ルールを設ければ、新たなカテゴリーとして新制度を設定しやすい。

今のところ、ミニカー規格で最高時速20キロ、車道の左側端を走行するといった案が有力と思われる。委員からは、以下のような意見が出されている。

- 最高時速20キロは原付の保安基準の関係(適合不要な項目の存在)から導き出されたものと思われるが、同様の規制の考え方が適用されないのであれば20キロでなくてもよい。

- 最高時速20キロに賛同するが、中山間地域など地域によっては変動させることもありうる。

- 郊外においては、諸外国のようなスピードを出してもいいのではないかという議論も許容すべき。

- 監視の場合と遠隔操作の場合とで出せるスピードが異なると考える。

- 歩道と車道の両方を走行できるようになるべき。

- 同一の機体で速度が変わる場合、一方通行における通行場所・通行方法を議論する必要がある。

- 中速・小型は車道の左側端を走行可能とすべき。狭い歩道や電信柱など、道を譲ることが難しいため走行不可能な場合がある。

- 視認性確保のため海外では旗を120センチ以上の高さで付けているが、日本の遠隔操作型小型車は120センチ以下に抑えている。車道走行を前提とした場合、この高さ制限について議論が必要。

速度に関する意見が多く出されているようだ。一律に時速20キロなどと定めず、場所に応じて変えるべきか否か。

なお、ミニカー(第一種原動機付自転車)は道路交通法上最高時速は60キロとなっている。本来的には、中型・中速ロボットもこの数字に準拠することが望ましいと思われるが、当面は技術が追いつかない――といったところだろうか。

将来的に技術が向上すれば時速60キロの無人走行でも問題ないはずだ。そう考えると、時限措置としてとりあえず20キロとする――といった方向で結論が導かれるのかもしれない。

歩道と車道の両方を走行できるようになるべき――といった意見は、おそらく中速・小型ロボットに対するものと思われる。中型・中速だけでなく、小型・中型・低速・中速の組み合わせによる4パターンが議論の対象となっているためだ。

中速・小型ロボットは、電動キックボードのイメージに近いのかもしれない。車道の左側端を走行する際は20キロ、歩道を走行する際は6キロ……といった具合だろうか。

視認性に関しては、車道上を走行するモデルは高い位置に旗を立てるなどの対策が必須となるかもしれない。

議論の取りまとめ資料は2025年2月下旬に公表予定で、その後「自動走行ロボットを活用した配送の実現に向けた官民協議会」に報告される。どのような方向性となるのか、要注目だ。

KCCSがついに国産ロボットを開発

中型・中速タイプは、国内においては京セラコミュニケーションシステム(KCCS)が実用化に向け果敢に取り組んでいる。

Neolixのものと思われるロボットを導入し、2021年に北海道石狩市内で実証に着手した。2022年には、石狩市のほか千葉県千葉市内にも実証エリアを拡大し、店舗商品を指定マンションまで配送する実証や宅配便の個人向け配送サービス実証、無人移動販売のサービス実証などを実施した。

2023年には、複数台のロボットを1人のオペレーターが遠隔監視・操作する実証、2024年にはオープン型宅配便ロッカーを搭載した自動配送ロボットによる移動型宅配サービスの実証を行うなど、着実にステップアップしている印象だ。

2025年2月には、北海道大学と共同開発した中速・中型自動配送ロボットで、準公道における雪上走行試験に成功したことを発表した。

1時間当たりの降雪量約3センチの環境時や除雪路においても安定走行できたという。何より、国産ロボットを開発した点が大きい。

国内メーカーのミニカー規格車両をベースに新たな車体を自社開発し、北大の積雪・降雪環境におけるAIノイズ除去技術と自社の自律走行技術を組み合わせたモデルという。

新たなフェーズに入ったKCCSの取り組みに要注目だ。

■【まとめ】KCCSに続き国内開発も盛んに?

中型・中速モデルの規格や走行ルールが定まれば、ほぼ間違いなく国内開発勢の温度が高まり、新たなモデルが登場するものと思われる。KCCSが頭一つ抜け出したが、ティアフォーなどの動向も気になるところだ。

まずはミニカー規格に準じたモデルから導入し、その後大型化していく流れになるのか。それとも、取り回しに優れた中型モデルとして定着するのか。今後の動向に注目だ。

【参考】関連記事としては「自律走行ロボットの種類は?」も参照。