経済産業省の令和8年度概算要求・税制改正要望が公表された。前年度当初予算比で19%増となる計2兆円超を要望し、経済産業政策を推し進めていく方針だ。

社会実装期を迎えた自動運転関連予算や事業はどのようなものとなっているのか。モビリティ関連に特化し、概算要求の中身を解説していく。

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■令和8年度予算概算要求の全体像

2兆444億円を要望

経済産業省関係の令和8年度分の概算要求は、一般会計4,285億円(7年度当初予算3,525億円)、エネルギー対策特別会計1兆4,551億円(同1兆2,127億円)、特許特別会計1,608億円(同1,544億円)の計2兆444億円(同1兆7,196億円)となった。

なお、事項要求のため令和7年度の当初予算額にAI・半導体関連の3,328億円は含まれていない。(事項要求は具体的な事業が未確定だったり調整が必要だったりするため、金額を示さず政策項目のみ提出する形で予算を要求するもの)

令和8年度は、政策の重点に関連し、以下の施策について事項要求するとしている。

- 産業競争力強化・経済成長及び排出削減の効果が高いGXの促進

- AI・半導体分野における量産投資や研究開発支援等の重点的投資支援

- 米国関税・物価高騰等による影響を踏まえた、中小企業・小規模事業者等に対する機動的な金融支援や、賃金向上、生産性向上及び成長の強力な下支え

- 大阪・関西万博の会場整備に関する施策

- 経済安全保障の確立に向けた経済インテリジェンス機能の強化

- 福島復興の着実な実施

施策別の自動運転関連では、「無人自動運転サービス実装推進事業」に10億円(新規)、モビリティ関連では、「次期航空機開発等支援事業」に150億円、「航空機向け革新的推進システム開発事業」に13億円、「SDV(クラウドとの通信により、自動車の機能を継続的にアップデートできる次世代自動車)の安定供給に向けたデータ連携基盤整備事業」に3億円(新規)、「ウラノス・エコシステムの実現のためのデータ連携システム構築・実証事業」に23億円などを要望している。

以下、施策の中身を見ていく。

■モビリティ関連の施策

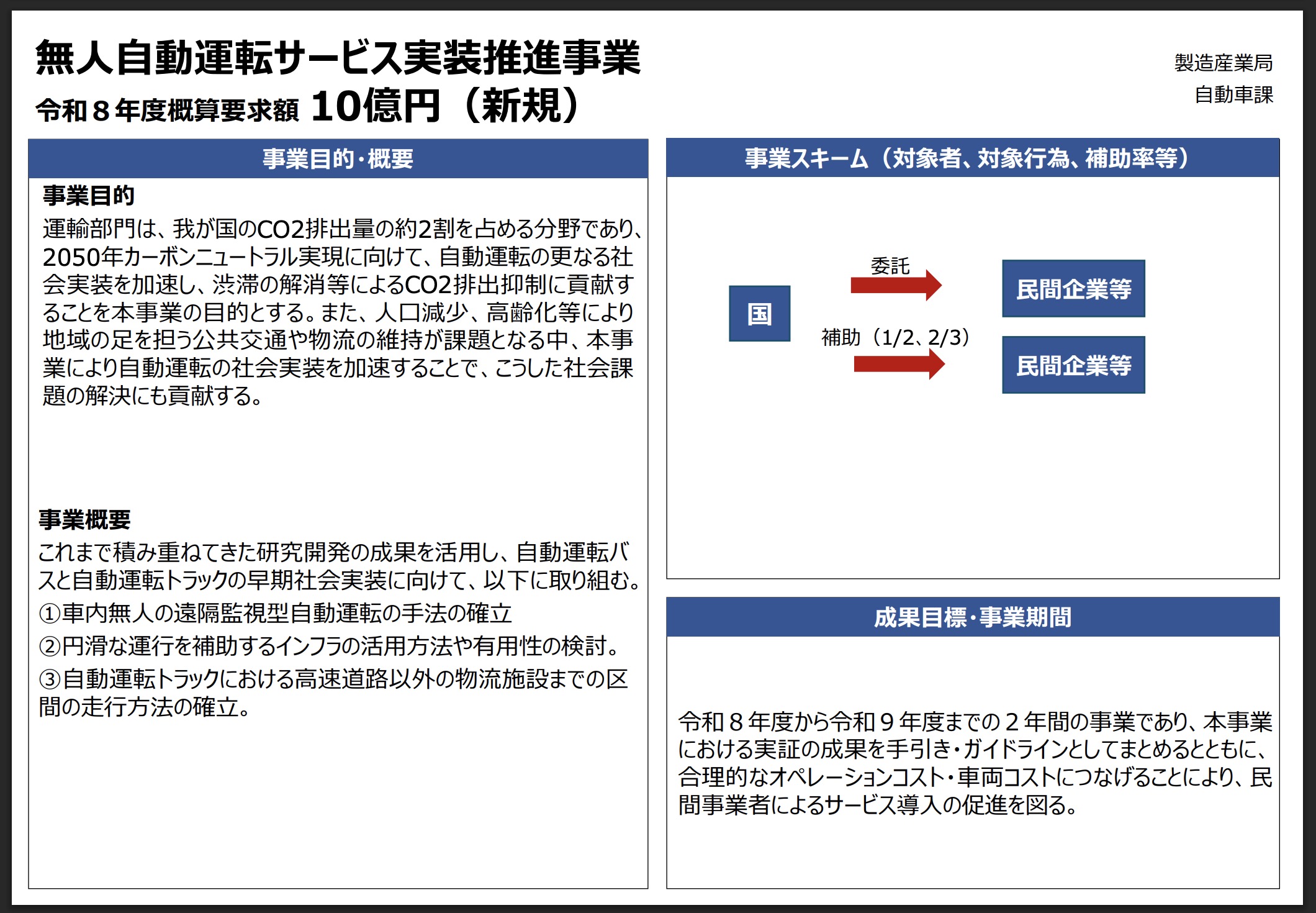

無人自動運転サービス実装推進事業:10億円(新規)

これまで積み重ねてきた研究開発の成果を活用し、自動運転バスと自動運転トラックの早期社会実装に向け、車内無人の遠隔監視型自動運転の手法の確立や、円滑な運行を補助するインフラの活用方法や有用性の検討、自動運転トラックにおける高速道路以外の物流施設までの区間の走行方法の確立――に取り組んでいく。

令和8年度~9年度の2カ年事業で、同事業における実証の成果を手引き・ガイドラインとしてまとめるとともに、合理的なオペレーションコスト・車両コストにつなげることで、民間事業者によるサービス導入の促進を図っていく。事業スキームとしては、民間企業への委託や2分の1、3分の2補助などが予定されている。

新規事業となっているが、これまでの事業の延長線上にある事実上の継続事業だ。遠隔監視型自動運転の確立は、言い換えれば本質的なレベル4の確立であり、これまでの取り組みと相違ない内容と言える。

円滑な運行を補助するインフラの活用もすでにアーリーハーベストプロジェクトなどで着手しているものと基本同一と思われる。

自動運転トラックにおける高速道路以外の物流施設までの区間の走行方法については、国としては新規事業だ。民間では、T2らがすでに実証に向け動き出しており、こうした取り組みを正式に支援していく流れになるものと思われる。

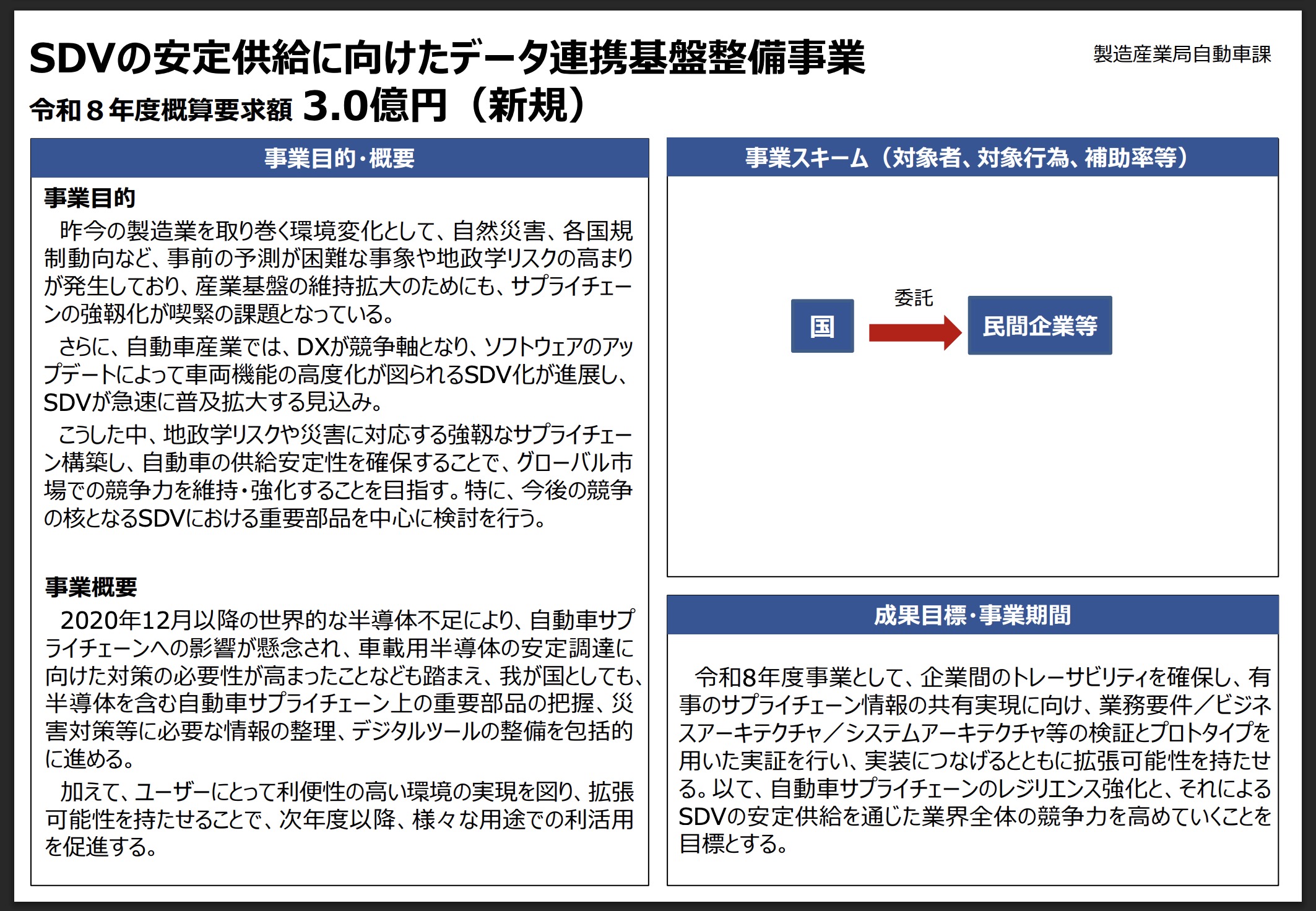

SDVの安定供給に向けたデータ連携基盤整備事業:3億円(新規)

産業基盤の維持拡大のためサプライチェーンの強靱化が喫緊の課題となっている。自動車産業ではDXが競争軸となり、ソフトウェアアップデートで車両機能の高度化を図るSDV(ソフトウェアディファインドビークル)化が進展し、急速な普及拡大が見込まれている。

こうした中、強靱なサプライチェーンを構築し自動車の供給安定性を確保することで、グローバル市場での競争力維持・強化を目指す。特に、今後の競争の核となるSDVにおける重要部品を中心に検討を行う。

世界的な半導体不足により自動車サプライチェーンへの影響が懸念され、車載用半導体の安定調達に向けた対策の必要性が高まったことなども踏まえ、日本としても半導体を含む自動車サプライチェーン上の重要部品の把握、災害対策などに必要な情報の整理、デジタルツールの整備を包括的に進める。

加えて、ユーザーにとって利便性の高い環境の実現を図り、拡張可能性を持たせることで、次年度以降さまざまな用途での利活用を促進する。

令和8年度事業としては、企業間のトレーサビリティを確保し、有事のサプライチェーン情報の共有実現に向け、業務要件・ビジネスアーキテクチャ・システムアーキテクチャなどの検証とプロトタイプを用いた実証を行い、実装につなげるとともに拡張可能性を持たせる。

これにより、自動車サプライチェーンのレジリエンス強化と、それによるSDVの安定供給を通じた業界全体の競争力を高めていくことを目標とする。

自動車メーカーらによるSDV開発そのものではなく、ソフトウェア化が進展することによる必要部品の変化などに対応していくための事業だ。

【参考】SDVについては「SDV(ソフトウェア定義型自動車)の意味は?自動運転化の「最低条件」」も参照。

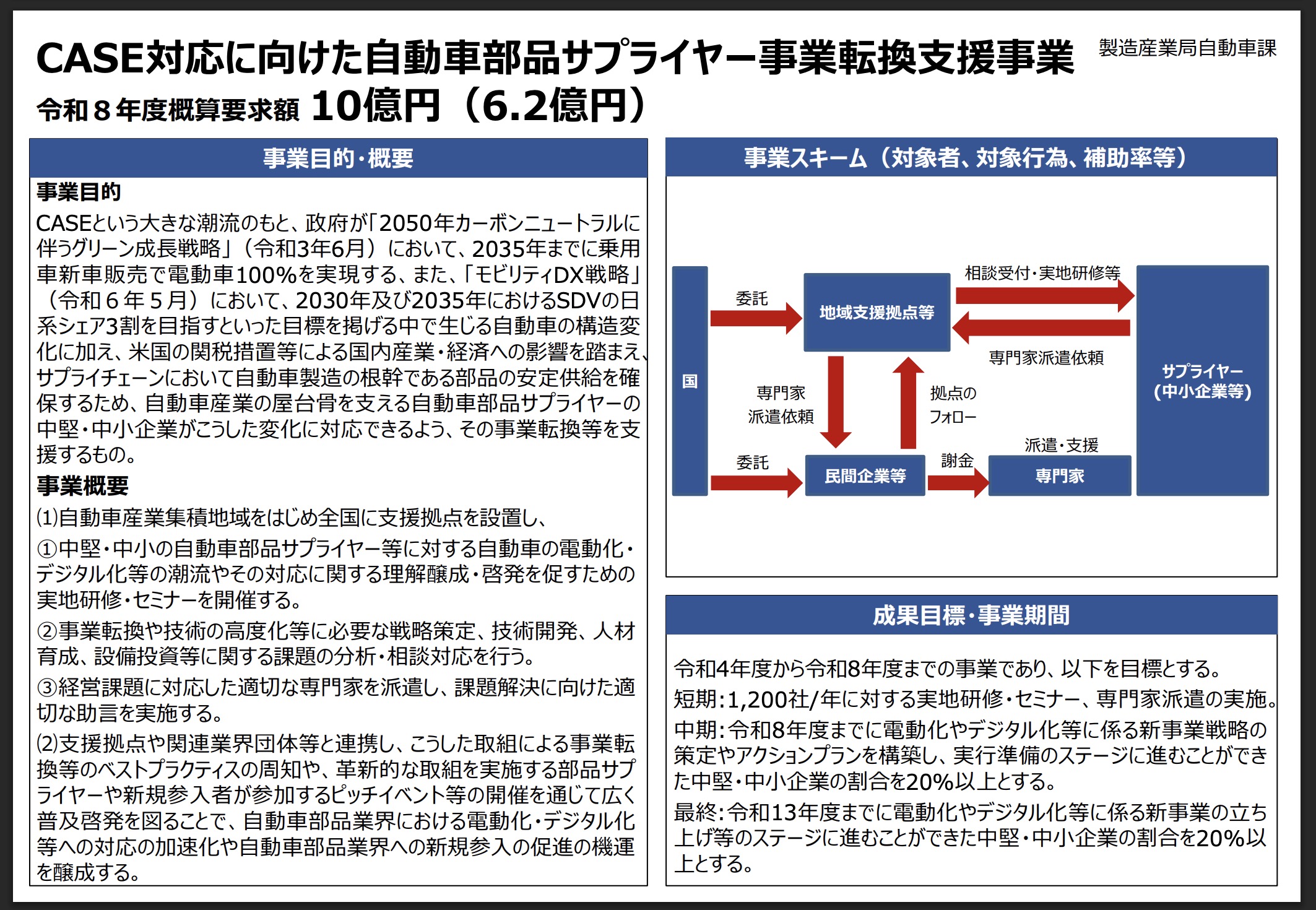

CASE対応に向けた自動車部品サプライヤー事業転換支援事業:10億円(前年度予算6.2億円)

国は2035年までに乗用車新車販売で電動車100%実現、及び2030年・2035年におけるSDVの日系シェア3割を目指す――といった目標を掲げており、この中で生じる自動車の構造変化に加え、米国の関税措置などによる国内産業・経済への影響を踏まえ、サプライチェーンにおいて自動車製造の根幹である部品の安定供給を確保するため、自動車産業の屋台骨を支える自動車部品サプライヤーの中堅・中小企業がこうした変化に対応できるよう、その事業転換などを支援する。

具体的には、自動車産業集積地域をはじめ全国に支援拠点を設置し、中堅・中小の自動車部品サプライヤーなどに対する自動車の電動化・デジタル化の潮流やその対応に関する理解醸成・啓発を促すための実地研修・セミナーを開催する。

また、事業転換や技術高度化に必要な戦略策定、技術開発、人材育成、設備投資などに関する課題の分析・相談対応を行う。経営課題に対応した適切な専門家を派遣し、課題解決に向けた適切な助言も行う。

令和4年度からの継続事業で、令和8年度までに電動化やデジタル化等に係る新事業戦略の策定やアクションプランを構築し、実行準備のステージに進むことができた中堅・中小企業の割合を20%以上とする。

最終的には、令和13年度までに電動化やデジタル化などに係る新事業の立ち上げのステージに進むことができた中堅・中小企業の割合を20%以上とすることを目標に掲げている。

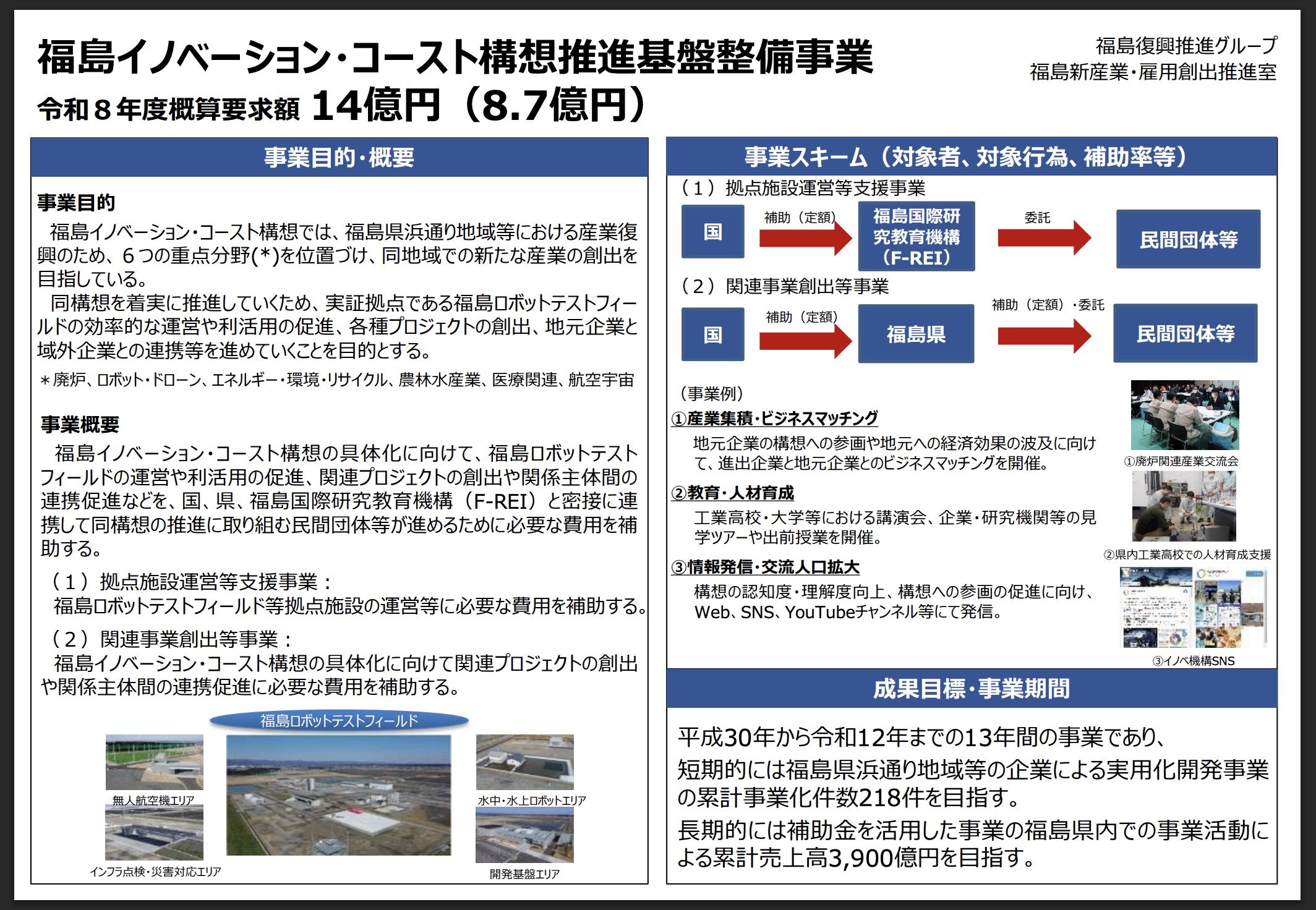

福島イノベーション・コースト構想推進基盤整備事業:14億円(同8.7億円)

福島復興の一環で進められている福島イノベーション・コースト構想も、継続事業として廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連、航空宇宙の6つを重点分野に位置づけ、新たな産業創出を目指す。

具体的には、実証拠点の福島ロボットテストフィールドの運営や利活用の促進、関連プロジェクトの創出や関係主体間の連携促進などを、国、県、福島国際研究教育機構(F-REI)と密接に連携し、同構想の推進に取り組む民間団体などが進めるために必要な費用を補助する。

平成30年から令和12年までの13年間の長期事業で、短期的には福島県浜通り地域などの企業による実用化開発事業の累計事業化件数218件、長期的には補助金を活用した事業の福島県内での事業活動による累計売上高3,900億円を目指す。

福島イノベーション・コースト構想では過去、タジマモーターコーポレーションがレベル4実現に向けた自動運転システムとオリジナル車両の実用化開発を行うなど、自動運転分野の研究開発も行われている。

産業関係調査等事業:13億円(6.5億円)

産業競争力の強化や社会課題解決に資する調査事業などを実施する。具体的には、政策の企画立案に資するデジタル社会や新しい健康社会の実現に向けた調査、サービス業・製造業の競争力強化に関連する調査を行っていく。

AIや5Gといったデジタル関連分野や商流・物流・金流の改革、サービス業・健康医療分野等の市場化・産業化に資する商取引・サービス関連分野、自動車、宇宙、ドローン、航空機、素材などの成長分野が該当する製造産業分野における調査研究が対象となる。

自動運転関連の調査が行われる可能性もありそうだ。

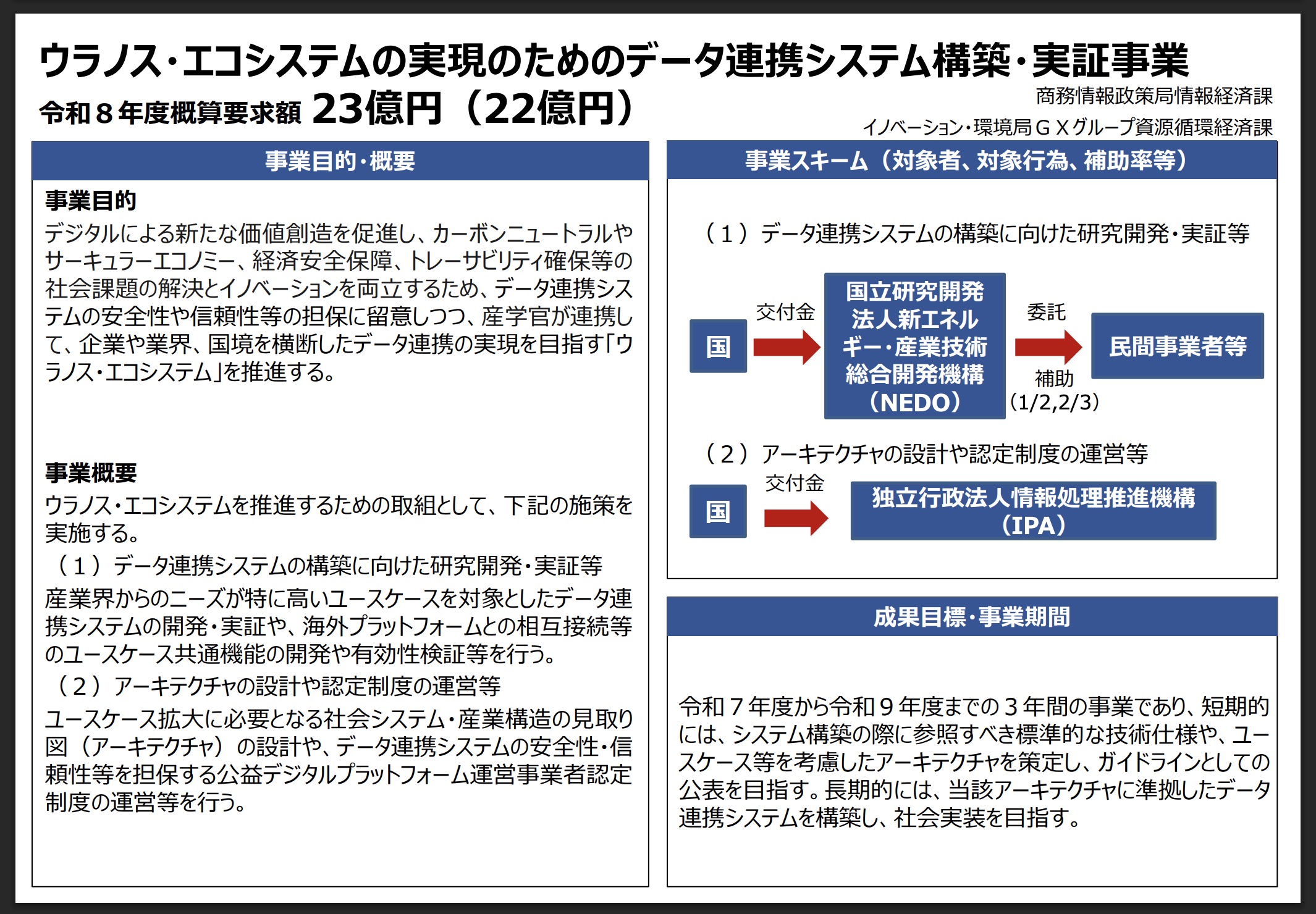

ウラノス・エコシステムの実現のためのデータ連携システム構築・実証事業:23億円(同22億円)

データ連携システムの安全性や信頼性などの担保に留意しつつ、産学官が連携して企業や業界、国境を横断したデータ連携の実現を目指す「ウラノス・エコシステム」を推進する。

具体的には、データ連携システム構築に向けた研究開発・実証として、産業界からのニーズが特に高いユースケースを対象としたデータ連携システムの開発・実証や、海外プラットフォームとの相互接続などのユースケース共通機能の開発や有効性検証などを行う。

また、ユースケース拡大に必要となる社会システム・産業構造の見取り図(アーキテクチャ)の設計や、データ連携システムの安全性・信頼性などを担保する公益デジタルプラットフォーム運営事業者認定制度の運営などを行う。

令和7年度からの3カ年事業で、短期的にはシステム構築の際に参照すべき標準的な技術仕様や、ユースケースを考慮したアーキテクチャを策定してガイドラインとしての公表を目指す。長期的には、当該アーキテクチャに準拠したデータ連携システムを構築し、社会実装を目指す。

自動車関連では、自動車・蓄電池のカーボンフットプリントおよびデューデリジェンスのデータ連携プロジェクトがすでに選定されている。

自動運転に関しても、第2期デジタルライフライン全国総合整備実現会議の中で、ウラノス・エコシステムの一環としてドローン領域・自動運転領域・インフラ管理DX領域におけるデータモデルの策定などを行い、共通プロトコルに基づいたデータスペースをユースケースを横断するデータ転送の機能(データ流通システム)を活用することで自動運転のデータ連携基盤の確立を進めていくとしている。

自動車・自動運転分野は今後大量のデータを生み出していく。ウラノスとの連携・活用は今後マストなものになっていく可能性が高く、動向に注目したい。

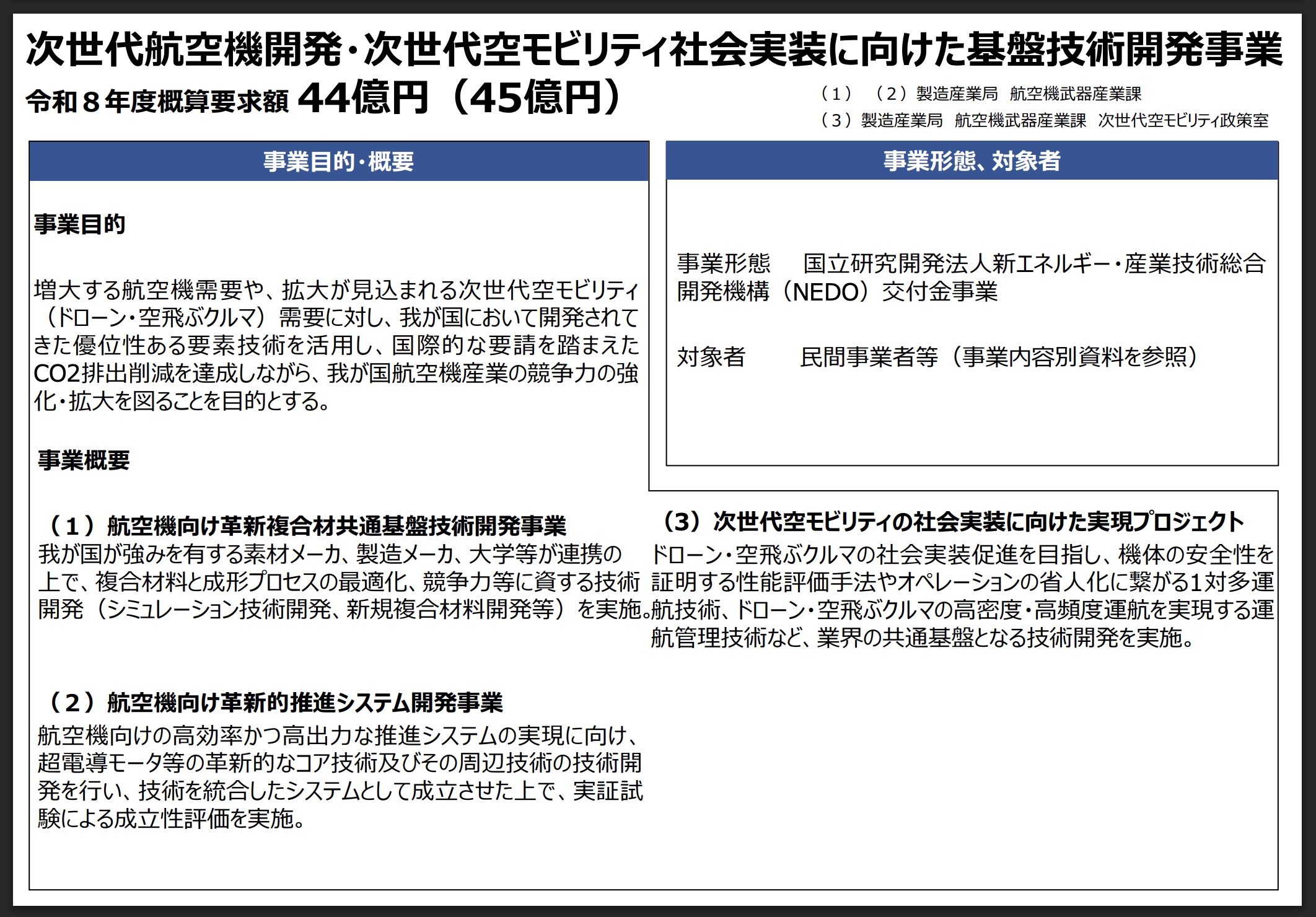

次世代航空機開発・次世代空モビリティ社会実装に向けた基盤技術開発事業:44億円(同45億円)

増大する航空機需要や拡大が見込まれるドローンや空飛ぶクルマといった次世代空モビリティ需要に対し、日本で開発されてきた優位性ある要素技術を活用し、国際的な要請を踏まえたCO2排出削減を達成しながら、航空機産業の競争力の強化・拡大を図っていく。

航空機向け革新複合材共通基盤技術開発事業、航空機向け革新的推進システム開発事業、次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクトをそれぞれ実施する。

次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクトでは、ドローンや空飛ぶクルマの社会実装促進を目指し、機体の安全性を証明する性能評価手法やオペレーションの省人化に繋がる1対多運航技術、ドローン・空飛ぶクルマの高密度・高頻度運航を実現する運航管理技術など、業界の共通基盤となる技術開発を進めていく。

■【まとめ】自動運転関連の予算本格化はこれから?

当初予算においては、自動運転関連は意外と地味な内容に感じるが、おそらく事項要求として今後予算化されていくものと思われる。

政府は、無人自動運転移動サービスを2025年度を目途に50カ所程度、2027年度までに100カ所以上で実現する目標を掲げている。現在の取り組み状況では2025年度50カ所は難しく、2026年度に改めてテコ入れしていく必要があるはずだ。

目標に縛られる必要はないが、民間の取り組みは加速の一途をたどっている。一方、受け入れ先となる地方自治体は初期投資に消極的である点も否めない。

自動運転技術がサービス面やコスト面で本領を発揮するのはまだ先だが、その到来時期を早めるには開発や実用化をさらに伸ばしていく必要がある。それまで民間や自治体が持ちこたえられるよう、予算措置を含めた万全のサポート体制を望みたいところだ。

※自動運転ラボの資料解説記事は「タグ:資料解説|自動運転ラボ」でまとめて発信しています。

【参考】関連記事としては「日本ではいつから完全自動運転になる?レベル5はいつ実現?」も参照。