「運転中の睡魔に関するアンケート調査」によると、69.5%が運転中の眠気により危険を感じたことがあると回答したという。情報メディアを運営するしんげん社がプレスリリースで発表した。

実に7割のドライバーが危険を感じたことがあるというのだ。居眠り運転は重大事故に直結する危惧すべき事案だが、想像以上に身近に潜んでいるようだ。

居眠り運転防止に向けてはドライバーモニタリングシステムの開発・搭載が進んでいるが、事故を完全に防げるわけではなく、またドライバーの眠気を解消することもない。

居眠り運転の問題を根絶するのは容易ではないが、解決の一助となりそうなのが自動運転技術だ。自動運転によってドライバーが運転操作から解放されるのであれば、移動中に睡眠をとることは理論上可能になるのではないだろうか。

果たして、自動運転中はドライバーに居眠りは許されることになるのか。論点を整理していこう。

記事の目次

■SHUFUFUによるアンケート結果の概要

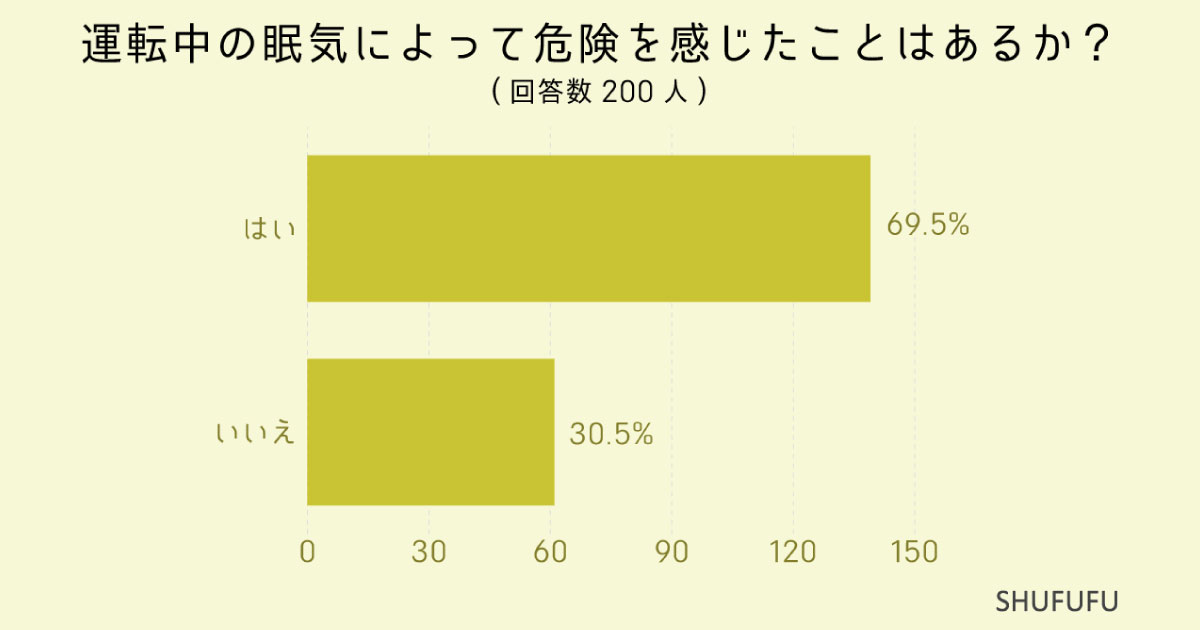

約7割が「眠気によって危険を感じたことがある」と回答

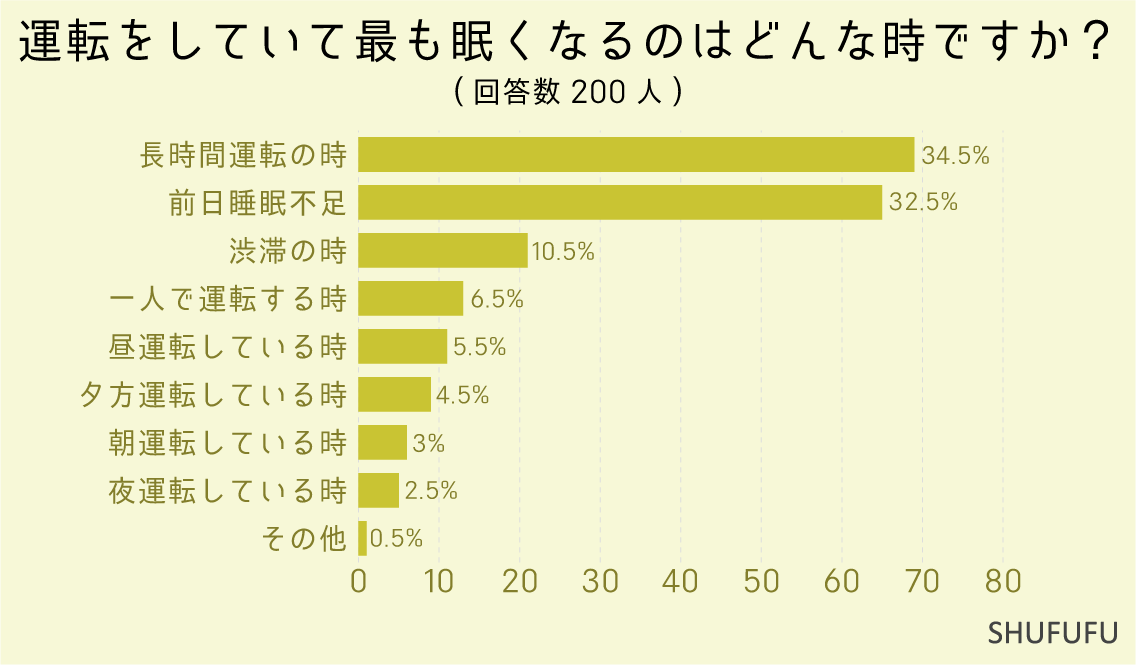

しんげん社が運営する情報メディア「SHUFUFU」は2024年5月、クルマを運転する男女200人を対象に運転中の睡魔に関するアンケート調査を実施した。内訳は男性84人、女性116人で、20代26人、30代69人、40代61人、50代以上44人となっている。

「運転をしていて最も眠くなるのはどんな時ですか?」との問いに対し、「長時間運転の時」が最も多く34.5%を占め、「前日睡眠不足」32.5%、「渋滞の時」10.5%と続いた。

「運転中の眠気によって危険を感じたことはあるか?」との問いでは、「はい」が69.5%、「いいえ」が30.5%という結果となった。10人中7人が危険を感じたことがあるというのだ。

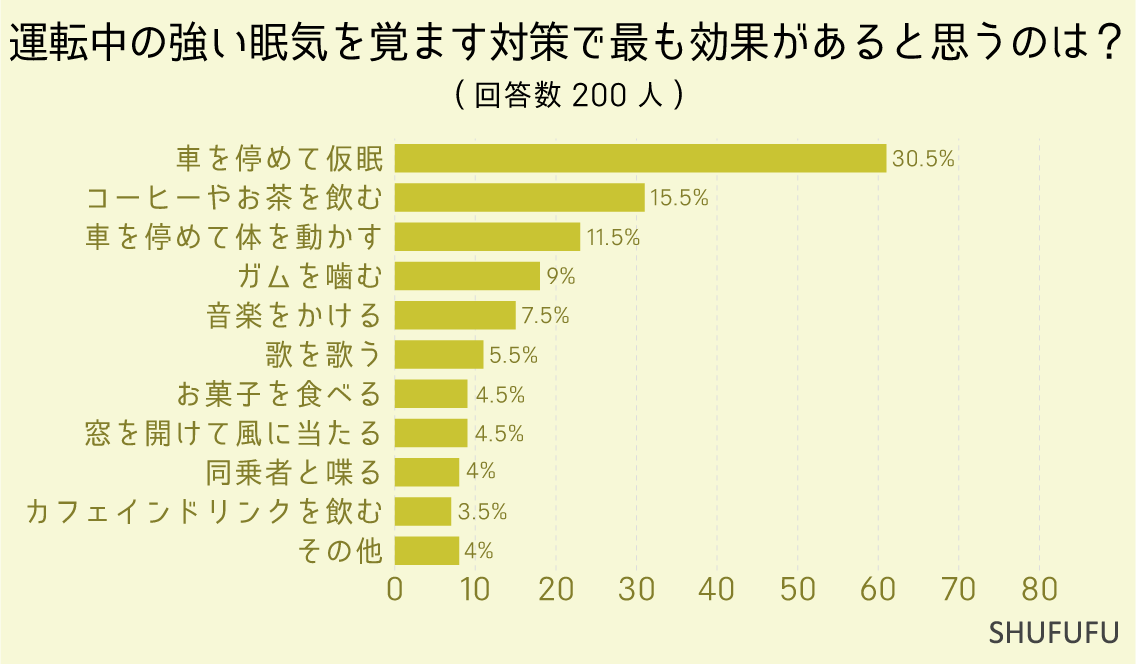

「運転中の強い眠気を覚ます対策で最も効果があると思うのは?」との問いには、「車を停めて仮眠」30.5%、「コーヒーやお茶を飲む」15.5%、「車を停めて体を動かす」11.5%、「ガムを噛む」9%、「音楽をかける」7.5%、「歌を歌う」5.5%――といった対応策が寄せられた。

居眠り運転は安全運転義務違反、過労の場合は重罰も

道路交通法上、居眠り運転を直接取り締まる規定はないが、居眠りや強い睡魔を催した状態での運転は安全運転義務違反(第70条:車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない)に抵触する。

事故を起こした際は、状況に応じて安全運転義務のうち漫然運転や前方不注意などに区分され、反則金や罰則が科される。

居眠りの原因が「過労」とされた場合、過労運転を禁止する第66条(何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない)に該当し、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される。

明らかな睡眠不足や長時間運転、病気など、正常な運転ができないと認められるような状況で運転した際は厳罰が下されることになるのだ。

死亡事故のうち3.9%が居眠り運転?

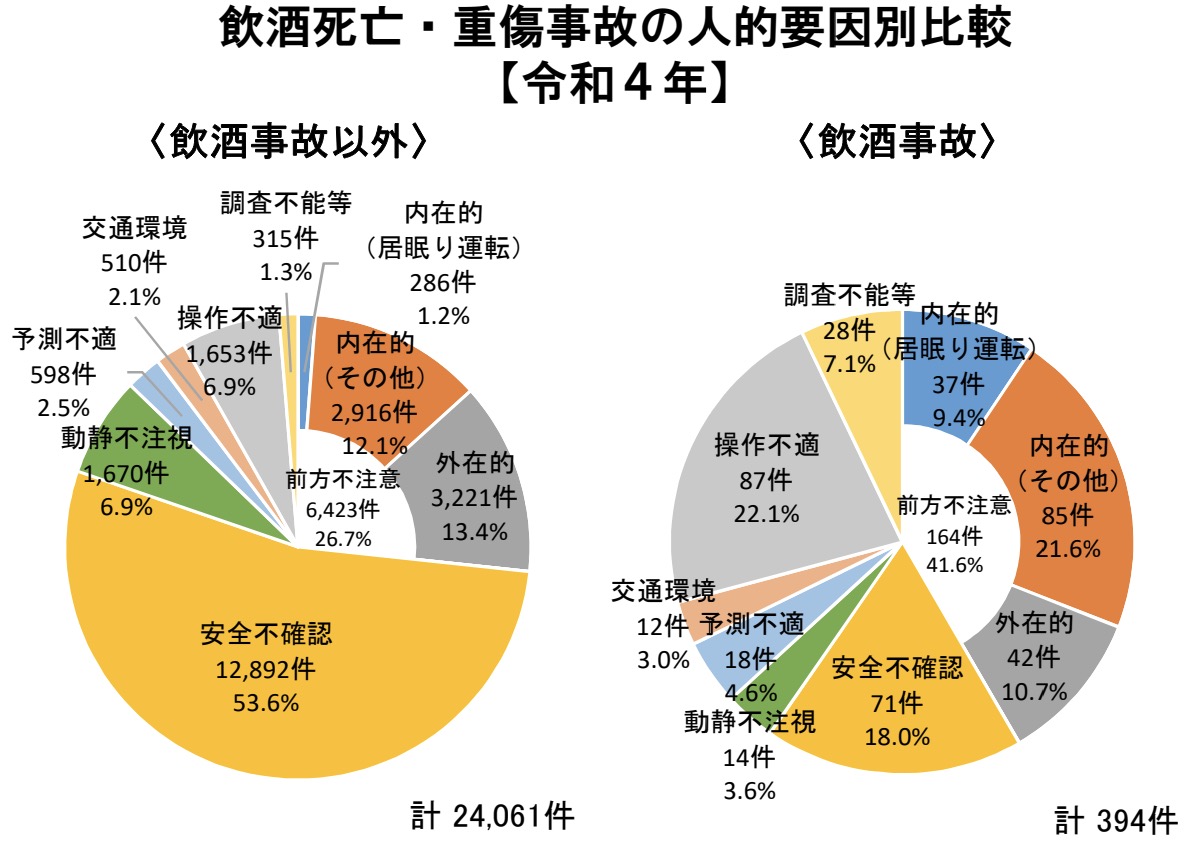

居眠り運転そのものは単独の違反として存在しないため統計情報が乏しいが、警察庁交通局が発表した資料「令和4年における交通事故の発生状況について」によると、同年における飲酒死亡・重傷事故の人的要因別比較において、飲酒事故以外2万4,061件のうち、居眠り運転は286件(1.2%)を占めるという。飲酒事故394件中では37件(9.4%)を占める。

▼令和4年における交通事故の発生状況について

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/nenkan/050302R04nenkan.pdf

また、日本自動車研究所の研究員が2023年3月に発表したレポート「居眠り運転に関する交通事故統計データの分析」によると、2019年に発生した死亡事故2,434件のうち、96件(3.9%)が居眠り運転によるものだったという。

▼居眠り運転に関する交通事故統計データの分析

https://img.jari.or.jp/v=1678320381/files/user/pdf/JRJ/JRJ20230303%20_protection.pdf

また、重傷事故においては、2万4,651件中283件(1.1%)、軽傷事故では31万6,557件中1,013件(0.3%)が居眠り運転だった。全体では、人的要因に起因する交通事故34万3,642件のうち1,392件(0.4%)が該当する結果となった。

居眠りに起因する軽傷以上の事故は、単純計算で1日あたり平均3.8件発生している状況だ。低速で街路樹にぶつかるなどけがが発生していない事故はカウントされていないため、実態としてはもっと多いものと思われる。

他国と比べ平均睡眠時間が短いとされる日本においては、居眠り運転予備軍も相対的に多いのかもしれない。他人事と思わず、体調がすぐれない時は絶対に運転せず、また運転中に眠気を感じたら即座に運転継続を諦めるくらいの気構えが必要なのかもしれない。

■自動運転と睡眠

ドライバーモニタリングシステムの実装進む

居眠り運転対策は、ドライバー側としては運転を控えることや小休憩、ガムやコーヒー、歌を歌う、太ももをつねる……などいろいろ考えられるが、自動車側でも対策が進められている。

その代表格は「ドライバーモニタリングシステム」だ。車内に設置されたカメラがドライバーの状態を把握し、余所見や眠気を感知したらブザーなどで注意喚起し、正常な運転操作への復帰を促す。

眠気検知機能は、眼球運動や瞬き、閉眼状況などを検知し、眠気を及ぼしている、あるいは居眠りしていると判断した場合、ディスプレイ表示やブザー音、緩減速などによってドライバーに注意を促す。

すでに実用化は進んでおり、こうした警告に対しドライバーが反応を示さない際、ドライバーに異常が発生しているとみなして車両を緊急停止させるシステム「ドライバー異常時対応システム」を連動させたものも実装が始まっている。

レベル2+にドライバーモニタリングシステムは必須?

ドライバーモニタリングシステムは全車に標準搭載されることが望ましいが、特にハンズオフ運転を可能にする自動運転レベル2+には必須と言える。

ハンズオフ運転は、その名の通りハンドルから手を離した状態で運転することができるシステムだが、安全を100%保証するものではなく、ドライバーは常時周囲の監視を行わなければならない。あくまでハンドルから手を離すことができるだけのADAS(先進運転支援システム)だ。

ただ、ADASとしては非常に高性能で、ドライバーは運転における一定の緊張感から解放される。システム作動時は、普段に比べリラックスした状態で運転を行うことができるのだ。

しかし、このリラックス状態が睡魔を招き寄せることもある。緊張状態からの緩和で気が緩み、ふいに眠気が訪れる可能性は十分考えられる。また、システムを過信し、意図的かどうかは別として実際にレベル2状態で居眠りしながら走行してしまったドライバーも特に北米で散見される。レベル2が高度化すればするほど油断やモラルハザードも生まれやすくなるのだ。

それゆえ、レベル2+においては、ドライバーが漫然運転していないかを常時チェックする機能が求められるのだ。

【参考】ドライバーモニタリングシステムについては「自動運転レベル3でも有用!見守りシステムやDMSの開発加速」も参照。

レベル3では居眠り可能?不可能?

では、条件付きで自動運転が可能となるレベル3では、居眠りは可能となるのか。結論から言うと、答えはノーだ。

レベル3は、「自動車専用道路で時速~キロ以下で走行中」など、一定条件下でシステムがすべての運転タスクを代行する。システム作動時、ドライバーは運転に関する基本的な義務から解放され、車内で運転以外の一定の行動を行うことが可能になる。

ただし、レベル3は万能ではない。自動運転可能な領域=ODD(運行設計領域)であっても、システムが自動運転継続困難と判断すれば、ドライバーに運転交代を要請する(=テイクオーバーリクエスト)。ドライバーはこの要請にただちに応える必要があるため、すぐに運転操作に戻ることができる状態でいなければならない。

それゆえ、ドライバーは自動運転中も居眠りすることはできない。仮眠も厳禁だ。眠ってしまうと、いざ要請があった際に速やかに運転操作に復帰できないためだ。レベル3においてドライバーに許される運転以外の行為(=セカンダリアクティビティ)は、カーナビやスマートフォンの操作や軽食程度に考えておこう。

【参考】自動運転レベル3・レベル4については「自動運転、レベル3とレベル4の違いは?(2024年最新版)」も参照。

レベル4は居眠り可能?

移動中の居眠りが許されるかもしれないのは、自動運転レベル4以降となる。レベル4は、ODD内であれば原則システムがすべての運転操作を行い、ドライバーに交代を要請することもない。万が一ODD内でトラブルが生じた場合、自動で安全が確保できる場所・状況まで車両を移動して停車する機能も備わっている。

自動運転がこの域に達すれば、ODD内を走行する限りにおいてドライバーは居眠りを許されるかもしれない。歯切れが悪いのは、法的に認められない可能性が考えられるためだ。

レベル4システム作動時は、システムがドライバーの役割をすべて担うため、人間のドライバーは完全に運転操作から離れることができる。理論上はドライバーに課されるべき義務を負う必要がなくなるため、自動運転中に居眠りしても問題ないように思われる。ドライバーも一乗客になるイメージだ。

しかし、オーナーカーの場合、車両を管理する責任は常に発生する。レベル4であっても、事故に巻き込まれるケースや急な悪天候によって突発的にODDを外れるケースも想定される。走行エリアや速度といったわかりやすい条件以外の部分で急遽ODDを外れる可能性があるのだ。

こうした際、ただちに運転操作に戻る必要はないものと思われるが、高速道路走行時など速やかに手動運転に移行し安全を確保すべきシーンは存在する。事故発生時などは、車両を管理する者としての義務も求められるものと思われる。

こうした点を踏まえると、ドライバーのセカンダリアクティビティが無制限に認められるとは思えない。例えば、飲酒は禁止される可能性が高い。万が一ODDを外れた際、運転できないからだ。

居眠りに関しては、即座に対応を迫られるシーンはそれほどないためOKとなる可能性もあるが、熟睡してまったく起きないようなことも考えられるため、制限される可能性も否定できない。

【参考】セカンダリアクティビティについては「自動運転の「セカンダリアクティビティ」とは?(2024年最新版)」も参照。

自動運転の「セカンダリアクティビティ」とは?(2024年最新版) https://t.co/3bapRuMEoK @jidountenlab

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) April 15, 2024

サービス用途のレベル4は睡眠も視野に

前述したレベル4はあくまでオーナーカーの話で、自動運転タクシーなどのサービスカーは従来と変わらない。あくまで客であるため、「目的地についてもまったく起きない」など迷惑行為に該当しなければ問題ないだろう。

また、レベル4の特性を生かし、移動しながら快適に睡眠(仮眠)をとる研究開発なども進められている。将来、移動可能な自動運転ホテルなどがサービス化される可能性もありそうだ。

【参考】睡眠可能なモビリティ開発については「トヨタが仮眠BOX開発!自動運転時代の「寝ながらドライブ」から逆算」も参照。

トヨタが仮眠BOX開発!自動運転時代の「寝ながらドライブ」から逆算 https://t.co/pxECXeiQWP @jidountenlab #トヨタ #自動運転

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) January 8, 2023

■【まとめ】安全と利便性を両立した制度設計を

オーナーカーや自動運転トラックなどのレベル4はまだまだ先に思われるが、高速道路などを対象に研究開発が進められており、思いのほか早く実現する可能性がある。一般道は手動運転、高速道路は自動運転といったスタイルだ。

未知の領域となるオーナーカーのレベル4に向けては、ドライバーが混在することを前提とした議論が必須となる。ドライバーにどこまでの義務を求め、どこまでのセカンダリアクティビティを許容すべきか。さまざまなケースを想定し、安全と利便性を両立した制度設計を望みたいところだ。

【参考】関連記事としては「自動運転、ヒューマンエラーによる事故パターン(2024年最新版)」も参照。