自家用車活用事業、通称日本版ライドシェアがスタートして約1カ月が経過した。東京エリアでは利用数が数千回を数えるなど、出足はまずまずのようだ。

新サービスとして徐々に浸透し始めた同事業だが、その使用車両をめぐる疑問がSNS「X」上などで散見されるようになった。ずばり、「ライドシェア車両はタクシー向けの道路標識に従うべきなのか?」といった疑問だ。

同事業では、一般ドライバーが自家用車を活用してサービスを提供するものの、タクシー事業者の管理下で運行するため、実質的にはタクシー同様のように思われる。果たして、どのような位置づけとなるのか。

自家用車活用事業における車両の位置づけに迫る。

記事の目次

■自家用車活用事業における疑問

ライドシェア車両はタクシー向けの道路標識(補助標識)に従うべき?

Xに4月25日、駐車禁止の道路標識の下に補助標識「タクシーを除く」が付けられた画像とともに「ライドシェアの車両ってコレどうなるかご存知の方教えてください」といった質問が投稿された。投稿には、以下のようなコメントが寄せられている。

「この標識って、タクシー乗場に並ぶ列のところにありますよね。その点から考えると配車アプリのみで旅客を乗せるライドシェアを除外扱いする必要性はありません。そもそも、車両の登録自体がタクシー車両として申請しなければならず、一般車両とは異なるものですから、除外扱いはされないでしょ」

「ライドシェアの付けてる時は、TAXIと同じになるんじゃないですか。お客さんから予約が入ってから、降ろすまでか、決められた働く時間中」

「ナンバープレートの色で警察は区別しそうですよね。実際JPNの白ナンバー走ってるし。警察庁に問い合わせしてみたいですね」

「ライドシェアの車は普通車ですからそこには止まりません。全部アプリ配車なので待機場所はいらない」

ライドシェアの車両ってコレどうなるかご存知の方教えてください。 pic.twitter.com/8pyYSIe6fu

— ひでーんUber湘南 (@midorikanta) April 25, 2024

的確なコメントも寄せられているが、やはり疑問に思う人も少なくないように感じる。サービスが浸透するにつれ、こうした問題は徐々に大きくなっていくものと思われる。

自家用車活用事業における車両は「タクシー」ではない

結論から言うと、自家用車活用事業における車両は、道路運送法上タクシー車両とは区別されるため、こうしたタクシーに関わる標識の規制や指示の影響を受けない。

本格版ライドシェアにおける自家用車はともかく、自家用車活用事業はタクシー事業者による運行管理のもと、自家用車活用事業の用に供するものである旨の外部表示を自家用車に付して運行するものであるため、事実上タクシーと変わらないのでは?……と言いたいところだが、そうは問屋が卸さない。

自家用車活用事業に関わる警察庁の通達によると、自家用車活用事業における車両の交通規制上の取扱いは以下のように示されている。

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第二備考の規定により、道路標識に記載される「タクシー」については、「道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車」と定義されているところ、前記2(2)のとおり、自家用車活用事業は、旅客自動車運送事業に当たらないことから、一般乗用旅客自動車運送事業にも当たらないこととなる。したがって、補助標識に記載される「タクシー」には、自家用車活用事業において使用されている車両は含まれないこととなるので、留意すること」

▼自家用車活用事業に係る道路交通法上の取扱い等について(通達)

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/R6_4_2_tuutatu.pdf

かいつまむと、交通規制上、タクシーは「道路運送法第3条に規定された一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車」である一方、自家用車活用事業における車両は同法第78条第3号(公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき)に基づいて自家用自動車を使用しているものであるため、明確に区別されているのだ。

もっとざっくり言えば、緑ナンバーと白ナンバーの違いだ。事業用車両として正式に登録されているか否か……で区別するのが一番わかりやすそうだ。

では、こうした区別の影響はどのような場面で生じるのか。タクシーに関わる交通規制を見ていこう。

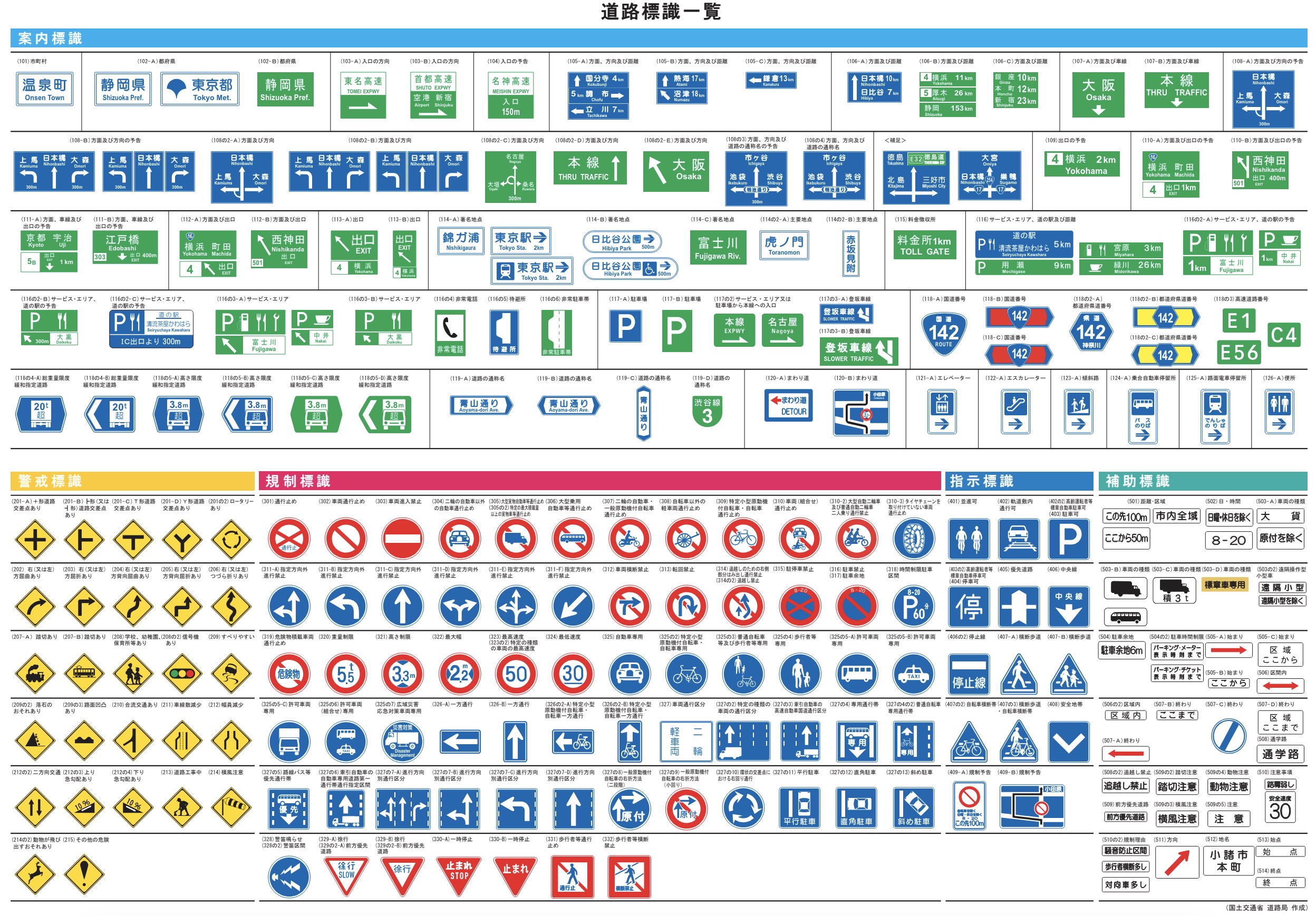

補助標識「タクシーを除く」やタクシー乗車禁止地区を示す標識などが存在

タクシーに関する道路標識としては、「駐車禁止」などの規制標識や指示標識に「タクシーを除く」といった補助標識が付加されたものが大半だ。

例えば、駐車禁止の標識の下に「タクシーを除く」とあった場合、タクシー以外の車両は駐車禁止となる。タクシーは駐車が許されるのだ。「タクシーの客待ちを除く」といったケースもあるようだ。

車両通行止めの標識の下に「タクシー(実車を除く)」とあった場合は、一般車両は通行が禁止されるものの客を乗せたタクシーは走行可能となる。指定方向外通行禁止と組み合わせるケースなどもある。

このほか、タクシー業務適正化特別措置法施行規則に基づくタクシー乗場を示す標識や、タクシー乗車禁止地区・時間を示す標識などもある。

▼道路標識一覧|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf

自家用車活用事業の車両とタクシーを区別することで歪みが生じる?

「駐車禁止×タクシーを除く」の場合、特に自家用車活用事業に影響はない。自家用車活用事業は基本的に配車アプリによるマッチングに依存し、「流し」や「着け待ち」といった営業方法は不可とされている。マッチングまでの待ち時間、どこかで待機する必要があるが、タクシー向けの場所で待つ必要はない。

一方、「車両通行止め×タクシーを除く」のケースでは、影響が出る。タクシーであれば通行可能なのに、自家用車活用事業では通行不可となり、別のルートを走行する必要がある。客によっては「遠回りされた!!」……と誤解される可能性もありそうだ。

また、タクシー乗車禁止地区におけるルールにも疑問が残る。タクシー業務適正化特別措置法の定めにより、指定された地区では、特定の乗車ポイント以外から客をタクシーに乗車させてはならず、これは通常の配車においても禁止されている。

しかし、自家用車活用事業がタクシーに該当しないのであれば、同事業における禁止場所からの乗車も可能ということになるのではないだろうか。すべての配車アプリが乗車禁止地区を網羅し、同エリアから乗車できないよう配慮しているのであれば問題なさそうだが、実態はどのようになっているのだろう。

あくまでも自家用車活用事業における車両はタクシーにあたらないとすれば、運用上何かしらの歪みが生じるのではないだろうか。

本格版ライドシェア見据えた議論が必須?

仮に、現在議論が進められている本格版ライドシェアが解禁された場合を想定すると、こうした諸問題も踏まえた上で法律や規制を整備することが必要不可欠になる。

自家用車活用事業における車両は白ナンバーの自家用車であるものの、タクシー事業者が運行管理を行うため半分タクシー、半分自家用車のようなあいまいな存在と言える。一方、本格版ライドシェアの場合、運行管理面でタクシー事業者が介することもないため、各車両は完全にタクシーと区別された存在となる。

駐車禁止などの措置は自家用車活用事業同様特に影響はないものと思われるが、本格版ライドシェアは明らかにタクシーと異なるため、タクシー乗車禁止地区の規制を受けないこととなる。

タクシーはダメなのにライドシェアはOK……では、さすがにタクシー事業者は怒るだろう。では、ライドシェアもタクシーに準じる扱いとした場合、駐車禁止からの除外規定なども重用されなければ整合性を図ることができなくなる。

ライドシェアの配車アプリ側でタクシー乗車禁止地区からの乗車をできないようにすることも可能だろうが、プラットフォーマーがこのルールに従う根拠がないため、絶対とは言えない。

自家用車活用事業における車両や本格版ライドシェアにおける車両など、新制度に基づく各車両の位置づけを明確にし、それぞれの規定をしっかりと設けなければならないようだ。

■自家用車活用事業の現況

4営業区域で先行スタート、利用は数千台規模に

2024年4月にスタートした自家用車活用事業は、まず東京(特別区・武三)、神奈川(京浜)、愛知(名古屋)、京都(京都市域)で先行実施されている。

国土交通省によると、4月19日までに東京55事業者、神奈川16事業者、愛知5事業者、京都14事業者が事業許可を受けている。

ドライバー数は4月15日時点で東京389人、神奈川55人、愛知0人(準備中)、京都77人の状況で、4月21日までの運行回数は東京4,710回、神奈川232回、京都1,154回となっている。

運行可能な時間帯・曜日などが多い東京や京都などでは着実に数字が積み重ねられている印象だ。

順次対象エリア拡大へ

また、国土交通省は4月26日付で札幌(札幌市、江別市、北広島市ほか)、仙台(仙台市)、県南中央(さいたま市、川口市ほか)、千葉(千葉市、四街道市)、大阪市域(大阪市、豊中市、東大阪市ほか)、神戸市域(神戸市、尼崎市、西宮市ほか)、広島(広島市、廿日市市ほか)、福岡(福岡市、春日市、大野城市ほか)の8地域におけるタクシーの不足車両数を公表している。これらの地域でも近くサービスが開始される見込みだ。

また、タクシー事業者に実施意向のある地域として、富山交通圏(富山市)、金沢交通圏(金沢市など)、浜松交通圏(浜松市など)、富士・富士宮交通圏(富士宮市など)、御殿場交通圏(御殿場市など)、岐阜交通圏(岐阜市など)、大垣交通圏(大垣市など)、美濃・可児交通圏(可児市など)、東濃西部交通圏(多治見市など)、高山交通圏(高山市など )、下呂市(下呂市 )、福井交通圏(福井市など)、武生交通圏(越前市など)が挙げられているほか、軽井沢町 (佐久交通圏)が導入に向け運輸支局へ申し出たとしている。

地域サイドからの導入要望も多い様子で、まだまだ拡大路線は続くようだ。

■【まとめ】対象エリアは順次拡大

対象エリアの拡大はまだまだ続く見込みで、そのうちマッチング率の向上具合なども明確に数値化されるものと思われる。

拡大に伴い、今回の道路標識に関する疑問のようなものもいろいろと出てくる可能性が高い。一つひとつ疑問点を塗りつぶし、ドライバーにとっても利用者にとってもわかりやすいサービスになることを願いたい。

また、本格版ライドシェア導入に向けた方針・案が6月に示される予定となっているが、自家用車活用事業の実績が同方針にどのように反映されるのか。こうした点にも注目だ。

【参考】ライドシェアについては「ライドシェアとは?仕組みは?(2024年最新版)日本の解禁状況や参入企業は?」も参照。