日産は2025年10月、年度内に実施する自動運転モビリティサービスの実証の詳細を発表した。BOLDLYなどと協同し、横浜市内でモニター乗車のもと2カ月間にわたってサービス実証を行う。セーフティドライバーが同乗するレベル2相当で走行し、2027年以降のドライバーレス化を目指す計画だ。

日産は自動運転の「モビリティーサービス」という表現を使っているが、乗用車でのモビリティサービスであり、いわゆる「シャトル型」「定期運用型」ではない場合、自動運転タクシー的な色合いの強いサービスといえる。

実用化前にセーフティドライバー付きでサービス実証を行うことはスタンダードであり、日本では基本中の基本だ。ただ、国内の取り組みの大半は未だにレベル2を卒業できていない。レベル4へのステップアップの可否は、セーフティドライバーの介入度合いである程度判断できそうだが、こうした情報もほとんど開示されておらず、傍目にどこまで進んでいるのかを把握することはできない。

自動運転実証における手動介入率、ひるがえすと自動運転走行率となるが、こうした情報開示の重要性について解説していく。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■実証におけるセーフティドライバーの役割

実証に手動運転は付きもの

自動運転技術を磨くには、例外なく人間のドライバーによる走行実証が必要となる。実際の道路交通環境や人間の運転特性をコンピュータに学ばせるためだ。

高精度3次元地図を使うルールベースの自動運転システムの場合、まず人間のドライバーが乗車した自動運転車両、もしくはセンサーデータ取得用の専用車両により、走行を積み重ねて道路環境をくまなくマッピングする。

マッピング完了後も、センサーが歩行者や自転車、信号機、区画線、周囲の車両などを正しく認識できるか、AIは歩行者らの動きをどこまで予測できるか、その結果をもとに安全に車両を制御する判断を下せるか……といった機能を向上させるため、幾度も車両を走行させる必要がある。

必要最低限の自動運転システムができるまでは、人間のドライバーによる運転が欠かせないのだ。ベースとなる自動運転システムを構築した後も、安全を確保しつつその質を高めるため、人間のドライバー同乗のもと走行を積み重ねていく。

技術が一定水準に達すれば、ドライバーはレベル2、もしくはレベル2+相当のハンズオフで実証する。自動運転実証の多くはこの水準だ。車両の制御は基本的に自動運転システムに任せ、ドライバーは常時周囲の監視を行う。危険を察知した際やシステムから要請があった場合などに手動介入する。

手動介入がほぼゼロになればレベル4が目前に

さらに技術が向上し、多少イレギュラーなシチュエーションにも手動介入することなくシステムが対応可能になれば、ドライバーレス、いわゆるレベル4走行を実現する段階となる。

なお、車内無人化を果たしても、オペレーターが付きっきりで遠隔監視しているケースもある。遠隔であれ、常時監視を要するものは実質的にレベル4とは言えない。複数台を一人のオペレーターが担当し、事故に巻き込まれるなど想定外のトラブルがあった時のみ対応する水準に達してはじめて本質的なレベル4となる。

同分野で先行するWaymoなどが厳密にどの水準に達しているかは不明だ。もしかしたら、一人のオペレーターが複数台を担当しているものの、頻繁に運行状況を監視し、システムから要請があった際に即座に遠隔手動介入している可能性もある。この場合は実質レベル3相当の水準となるが、実態が不明なためこの記事では便宜上レベル4扱いとする。

初期サービス時は、有人による安心感も

このように、実証段階では基本的に人間のドライバーによる走行が必須となる。Waymoクラスの自動運転技術であっても、新規エリア進出の際は有人で走行を重ね、データ収集を進める。サービス実証の際は、おそらく早い段階でドライバーレスに移行可能と思われる。

2025年6月にロボタクシー事業に着手した米テスラでさえも、助手席にオペレーターを配置し、常時監視状態でサービスを提供している。自動運転サービスを実用化する過程において、レベル2実証・運行は必須なのだ。

乗客サイドとしても、いきなり無人の車両に乗車する――ということに不安を覚える人は少なくないものと思われる。初めて自動運転車を体験する際、運転席にセーフティドライバーが同乗していれば安心できる。社会受容性を高める意味でも、サービス実証初期はドライバー付きがベターと言えるだろう。

■自動運転実証における手動介入情報

手動介入率はシステムの能力を把握するのに役立つ

ドライバー付きのレベル2実証は、自動運転システムの性能を高めるために必須であり、サービス実証期においても乗客に安心感を与える効果がある。「自動運転車なのにドライバーがいるの?」と言われるかもしれないが、初期においては必須の過程なのだ。

しかし、ここに一つの疑問・課題が浮かび上がる。基本的にすべての自動運転実証はレベル2の過程を踏んで無人のレベル4を目指すことになるが、大半はレベル2に留まり続けており、現時点の水準を客観的に把握しづらい。

一部の取り組みはレベル4への進化を遂げているのも事実だが、数年がかりでいまだレベル2実証を続けている取り組みは少なくない。こうした取り組みが初期に比べどの程度進化し、あとどのくらいでレベル4を実現できそうなのか?――といったデータがほぼ見当たらないのだ。

レベル4への進化の指標の一つになり得るのが、「手動介入頻度・率」だ。レベル2走行においてドライバーは車両制御の全責任を負うことになるが、自動運転実証であるため常時監視しつつも基本的な制御は可能な限り自動運転システムに任せたうえで走行する。

システムが対応できないシチュエーションに遭遇した際や、突発的に発生した危険を回避する場合などに限り、人間のドライバーが手動運転に切り替え、直接自動車を制御して安全走行を継続する。

言わば自動運転システムの穴を手動介入で埋めていることになる。この手動介入が多ければ多いほど、自動運転システムが自律走行できないシチュエーションが多く残っているということだ。

つまり、手動介入頻度が多ければ多いほど、その自動運転システムには課題が多く残されており、介入頻度が少なくなればなるほど、レベル4に近づいたと言える。

この手動介入頻度・率が各地の実証ごとに示されれば、そのエリアにおける自動運転技術がどの水準に達しているかをある程度判断することができる。開発事業者により介入する基準などが異なるため安易な横比較はできないが、同一地点・同一開発事業者の介入率を前年度と比較するなど時系列的なデータとしては信頼性が高い。

例えば、A市において自動運転実証に取り組むB社が、2024年度に1000キロ走行して20回手動介入した場合、単純計算で50キロに1回介入したことになる。2025年度は1500キロ走行して15回手動介入した場合、100キロに1回介入したことになり、自動運転システムの精度が高まっていることを把握しやすくなる。

実例だと、鳥取市が参照しやすい。同市は自動運転実証実験成果報告書(WILLER作成)を毎年度公表しており、この中で手動介入データにもしっかりと触れている。

▼鳥取市自動運転実証調査事業の検証結果について|鳥取市

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1746059715677/files/R6zidouunntennzigyou_seikahoukoku.pdf

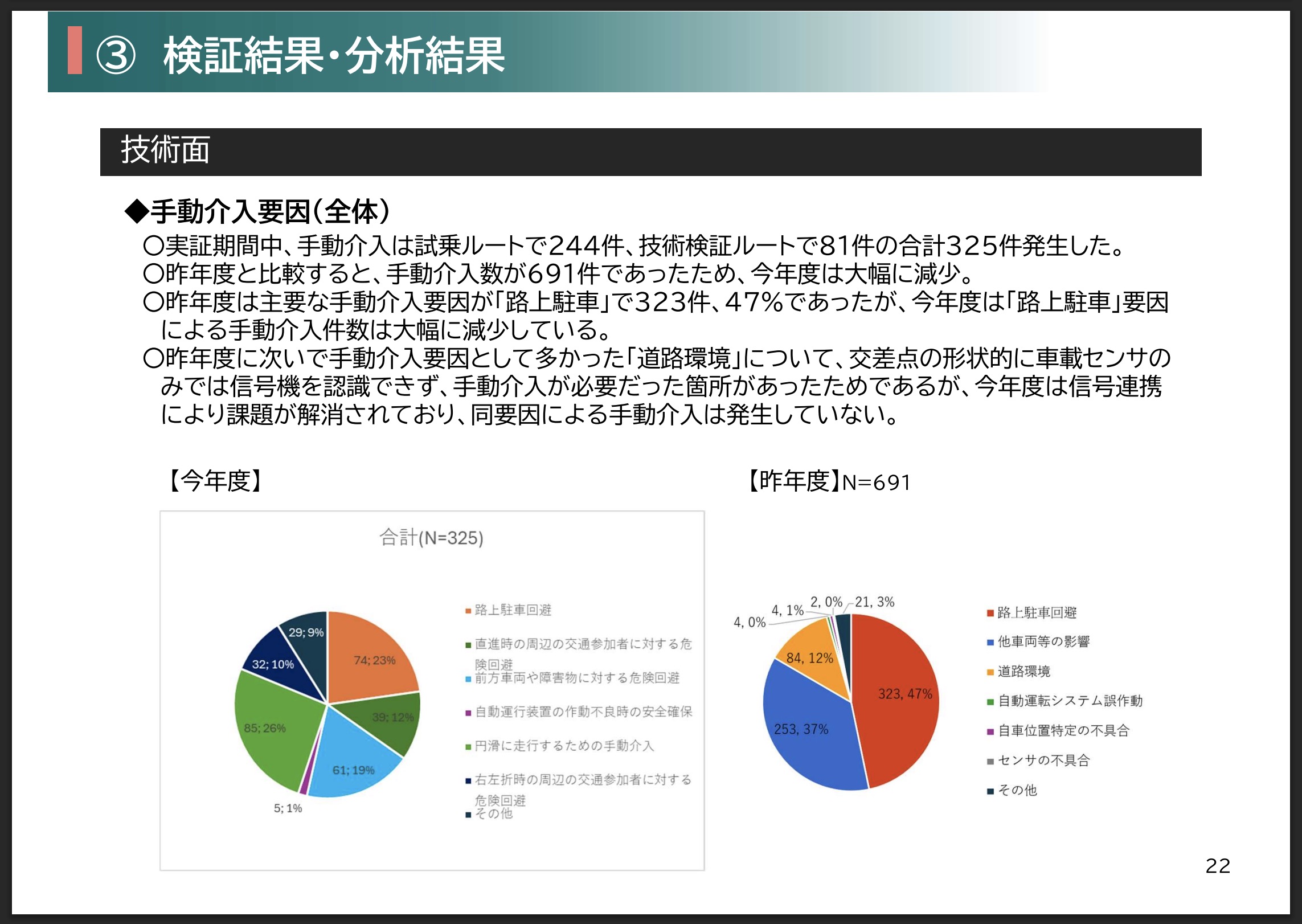

同市ではWILLERとティアフォーらが実証に臨んでおり、ティアフォー製Minibus1台を導入している。2023年度は4.6キロのルートを実質レベル2で延べ410.3キロ走行した。手動介入は691件で、実質自律走行できた距離は329.1キロ、自動運転率は80.2%だったという。

2024年度はルートを延長した4.8キロの区間を延べ321.7キロ走行し、手動介入325件、自動運転率93.9%となった。

初めて取り組んだ2023年度は約0.6キロに1回ペースで手動介入していたが、2024年度は約1キロまで向上していることがわかる。路上駐車の自動回避機能の搭載や信号連携などの改善により、手動介入回数が減少したという。

手動介入情報はほとんど非公表?

こうした手動介入データは非常に重要で、開発事業者はその一つひとつを必ず記録している。歩行者の飛び出しや路上駐車、逆光、急な降雨、緊急車両の通過など、どういったシチュエーションで介入が必要なのかを明確にし、一つずつ解決していくためだ。

ただ、鳥取市のように公表している例は非常に少ない。第三者目線で進捗状況を知る術は非常に限られている。

情報を開示することで、もしかしたら「日本の技術はこの程度なの?」と失望されるかもしれないが、それも一つの事実だ。むしろ、過年度と比べどれだけ向上したかを明示し、より多くの人と課題やビジョンを共有した方が社会受容性が上がるのではないか。

おそらく実証先の自治体や、補助金先の国などとは共有しているものと思われる。関係者が把握できればそれでいい――と言われればそれまでだが、開発事業者に適度なプレッシャーをかけつつ機運を高めるためにも、こうした情報を開示してもらいたいところだ。

【参考】関連記事については「自動運転、天敵は「路上駐車」!手動介入要因の47% 鳥取で実証」も参照。

情報開示で信頼性と安心感醸成を

米国や中国などの自動運転先進国と比べると、やはり日本は公道実証に慎重になりがちだ。法律面などは整っているものの、公共の場である公道で将来のイノベーションに向けた挑戦を行うことに反対する勢力は一定数存在する。そして、それが少数意見であれ、「リスク」を主張されると、国や自治体が及び腰になりやすい。「ことなかれ主義」が蔓延しているのだ。

米国や中国などと異なり、国民性としてリスクを過大に恐れ、レベル4実現に向けた前のめりなアクションを起こしづらいのは確かだろう。であるならば、それを踏まえた上でレベル2実証をどんどん進め、その中で実際に手動介入することなく自律走行できた「自動運転走行率」などを開示し、事実に基づいて信頼性とともに安心感を醸成していくことで、社会受容性を高めていけるのではないだろうか。

資金面の問題も大きいが、Waymoなどの先行勢と比べ国内勢は実証走行距離が格段に少ない。まずは、年間を通してレベル2実証をガンガン行うことができるような環境整備が必要なのかもしれない。

■米国の状況

Waymoは1万5,800キロに1回

米カリフォルニア州では、道路管理局(DMV)が自動運転車の公道走行に関するデータ提出を義務付け、毎年公表している。

2024年(2023年12月~2024年11月)の「Disengagement Reports(離脱報告書/自動運転システムが解除されたデータの報告書)」によると、Waymoは244回、Zoox34回、Nuro103回、WeRide3回、Motional320回、Ghost Autonomy351回となっている。その回数だけ手動介入を必要としたことになる。

▼Disengagement Reports|California DMV

https://www.dmv.ca.gov/portal/vehicle-industry-services/autonomous-vehicles/disengagement-reports/

同年度に初めて同州での実証を開始したBeepは9,159回、May Mobilityに至っては20,694回報告されている。

同期間における各社の走行距離は、Waymo約385万キロ、Zoox153万キロ、Nuro34万キロ、WeRide9.7万キロ、Motional2.3万キロ、Ghost Autonomy 2.1万キロ、Beep2.7万キロ、May Mobility2.2万キロの状況だ。

これらのデータをもとに手動介入1回あたりの走行距離を算出すると、Waymoが1万5,800キロ、Zoox4万5,000キロ、Nuro3,300キロ、WeRide3万3,200キロ、Motional72キロ、Ghost Autonomy 60キロ、Beep2.9キロ、May Mobility1キロとなる。

各社が手動介入する基準は異なるものと思われるが、それを踏まえてもばらつきの大きさが際立つ。自動運転タクシーを実装しているWaymoは1万5,800キロに1回、中国で同サービスを実現済みのWeRideは3万3,200キロに1回と、ほぼ手動介入が行われていないことがわかる。自動運転率で言えば、おそらく99.9%以上の水準だ。

まもなくローンチするだろう企業では、Zooxが4万5,000キロに1回と高性能ぶりを示す一方、Motionalは72キロに1回で、上位勢に比べ物足りない数字となっている。自動運転シャトルで実績のあるMay Mobilityは1キロに1回ペースだ。2年目以降、どこまで改善しているかに注目したいところだ。

■【まとめ】レベル2実証含め走行経験の積み重ねが重要

レベル4実装には、Waymoなどのように1万キロ以上手動介入することなく自律走行可能な技術が必要――とすると非常にハードルが高く感じられるが、その水準に達しなければ監視なしでコンピュータに全制御を任せることはできないのも事実だ。

日本勢としては、システムからの要請があればすぐに手動介入可能な状態とする実質レベル3をまずは実現することを目標に掲げても良いのかもしれない。

いずれにしろ、日本に足りていないのは走行実績・経験だ。実質レベル2走行であればリスクは低く、安心感を醸成しながら走行経験を積み重ねることができる。道交法を順守するため煙たがられる面はあるだろうが、本来的に正しい行動であり、これで世論が傾くことはない。その点だけは理解してもらい、国を挙げて実証しやすい環境整備を進める日本型のアプローチを採用するのも一手ではないだろうか。

【参考】関連記事としては「自動運転、実証実験の結果一覧」も参照。