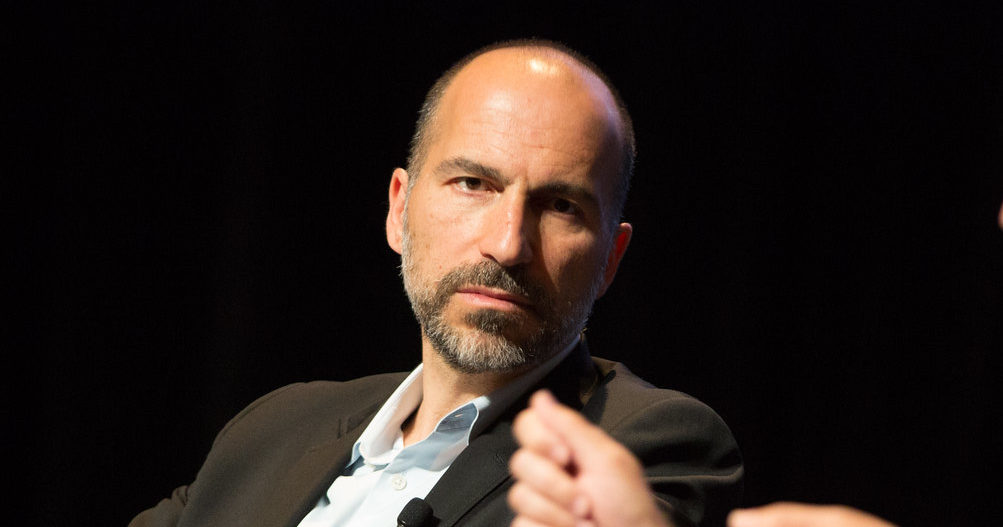

ライドシェア大手Uber TechnologiesのCEO(最高経営責任者)であるダラ・コスロシャヒ氏は、ロボタクシーは人間のドライバーの99%よりも多くの配車回数をこなしていることを、指摘した。つまり、タクシー会社における営業成績1位の運転手と同等かそれ以上の稼働率を記録しているということだ。

Uberはジョージア州アトランタとテキサス州オースティンでGoogle系の自動運転開発企業Waymo(ウェイモ)のロボタクシー配車を手掛けており、ロボタクシーのプラットフォーマーとしての存在感を強めている。

ただし、今後しばらくは人間による運転と自動運転車が共存する「ハイブリッド型ネットワーク」が続くとコスロシャヒ氏は予想しているようだ。

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■人間のドライバーより「よく働く」

このほど行われたUberの決算発表会の場で、コスロシャヒ氏は「アトランタとオースティンの両方における、1日あたりの完了した配車件数で見ると、平均的なWaymoのロボタクシーは、当社ドライバーの99%よりも多くの回数をこなしている」と語った。

Uberは最近、ロボタクシー開発各社と次々に提携し、ロボタクシーの配車プラットフォーム事業を拡大させている。これまで自社で行ってきた人間のドライバーによるライドシェア事業よりも、ロボタクシー配車事業に力を入れ始めているのかもしれない。

2025年7月には米EV(電気自動車)メーカーのLucid Motorsとの提携を発表した。LucidのSUV「Gravity」を導入する契約の一環として、3億ドル(約442億円)を投資している。また自動配送ロボットなどの開発を手掛ける米Nuroとも提携しており、GravityにNuroの自動運転技術を搭載しロボタクシーとして展開する計画だ。

最初の車両は2026年に米国の主要都市で導入する予定で、6年間で少なくとも2万台のロボタクシーを走行させるという目標があるようだ。

■自動運転開発各社とタッグを組み…

コスロシャヒ氏はLucidやNuroとの提携について、Uberが「供給主導型の企業」であるとコメントしている。「我々のプラットフォームと統合できるドライバーがエコシステム内に多ければ多いほど、サービスの質は向上する。それはロボットや自動運転のドライバーについても同様だ」とも話している。

実際、Uberは自動運転開発企業との提携に積極的だ。Waymoは独自サービス「Waymo One」を開発しロボタクシー配車を行っているが、アトランタとオースティンのほかジョージア州アトランタでもUberとのサービスをスタートする。

トヨタも出資する自動運転ベンチャーの米May Mobilityは、2025年末までにテキサス州アーリントンを皮切りにロボタクシーサービスをUberのアプリを通して展開していくことを発表している。またUberは中国のWeRide(文遠知行)とも提携し、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイでロボタクシーの配車サービスに参入することを発表済みだ。

さらに2025年7月には、中国のIT大手Baidu(百度)と複数年にわたる戦略的提携を行ったことを発表した。米国と中国本土以外の複数の世界市場において、Uberのプラットフォームを通しBaiduのロボタクシー数千台を運行する計画で、最初のサービスは2025年後半にアジアと中東エリアで提供される予定のようだ。

■今後10年間は「共存」する?

コスロシャヒ氏は、人間のドライバーと自動運転車が今後10年間は「ハイブリッド型ネットワーク」で共存することになるだろうとの考えを示している。ただし「10年後には状況が変わっているかもしれない」ともしており、将来的には自動運転車が人間による運転を乗っ取るような未来も示唆している。

自動運転車の最大の長所は、人間が起こすようなケアレスミスを基本的にしないということだ。しかし現状はトラブル発生時にすぐに対処できないなど欠点も多い。安心・安全な自動運転走行を実現できるのなら、自動運転車の普及はもっと早くなるかもしれない。

【参考】関連記事としては「米国のロボタクシー、ちゃっかり「トヨタマネー」流入」も参照。