物流ラストマイルの担い手として期待が寄せられる自動配送ロボット。すでに実用化フェーズに突入しているが、より効率的な配送実現に向け各社の取り組みはますます加速している。

こうした取り組みを支える国の補助・制度にはどのようなものがあるのか。企業向けでは最大1億円、自治体向けでは最大4億円の補助もあるようだ。自動配送ロボットに活用可能な補助事業・制度を見ていこう。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

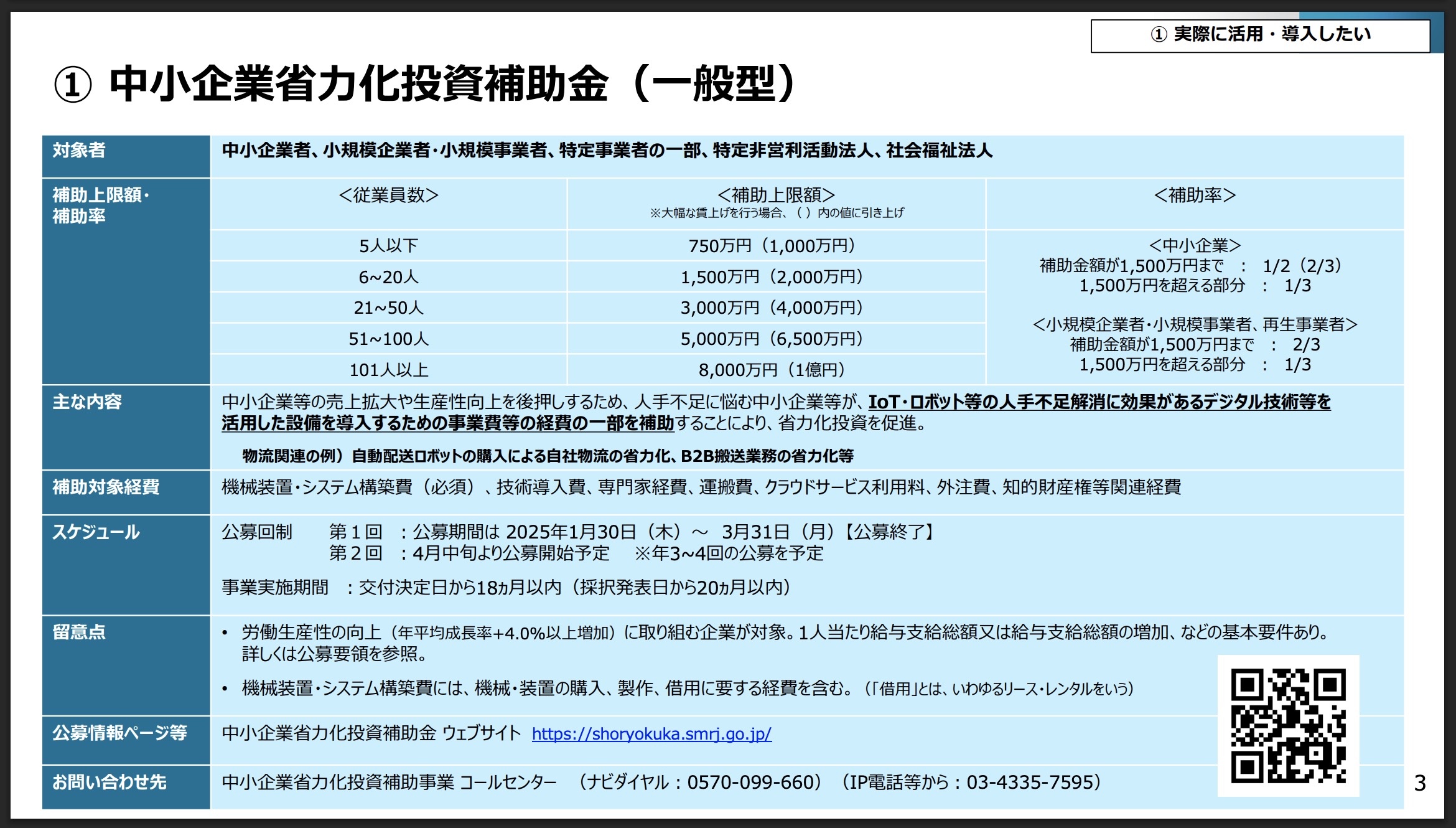

■企業向け:中小企業省力化投資補助金(一般型)

自動配送ロボット導入による省力化で最大1億円を補助

中小企業などの売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業などに対して省力化投資を支援する補助金だ。付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的としているため、賃上げ状況により補助上限額が変わる。補助は最大1億円に上る。

IoTやロボット等の人手不足解消に効果があるデジタル技術などを活用した設備を導入するための事業経費の一部を補助可能で、物流関連では、自動配送ロボットの購入による自社物流の省力化や、B2B搬送業務の省力化などに役立てることができる。

補助対象経費は、機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用料、外注費、知的財産権等関連経費となっている。

中小企業者、小規模企業者・小規模事業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、社会福祉法人で、労働生産性の向上(年平均成長率+4.0%以上増加)に取り組む企業が対象となる。1人当たり給与支給総額または給与支給総額の増加などの基本要件がある。

補助上限額は従業員数によって変動し、5人以下750万円~101人以上8,000万円まで5段階に設定されている。大幅な賃上げを行う場合、5人以下1,000万円、101人以上1億円など上限が引き上げられる。補助率は、中小企業の場合補助金額1,500万円まで1/2、1,500万円を超える部分1/3。小規模企業者などの場合、同2/3、同1/3となっている。

1回目の公募は終了したが、4月中旬から2回目の公募が行われている。年3~4回の公募を予定しているという。

▼中小企業省力化投資補助金 ウェブサイト

https://shoryokuka.smrj.go.jp/

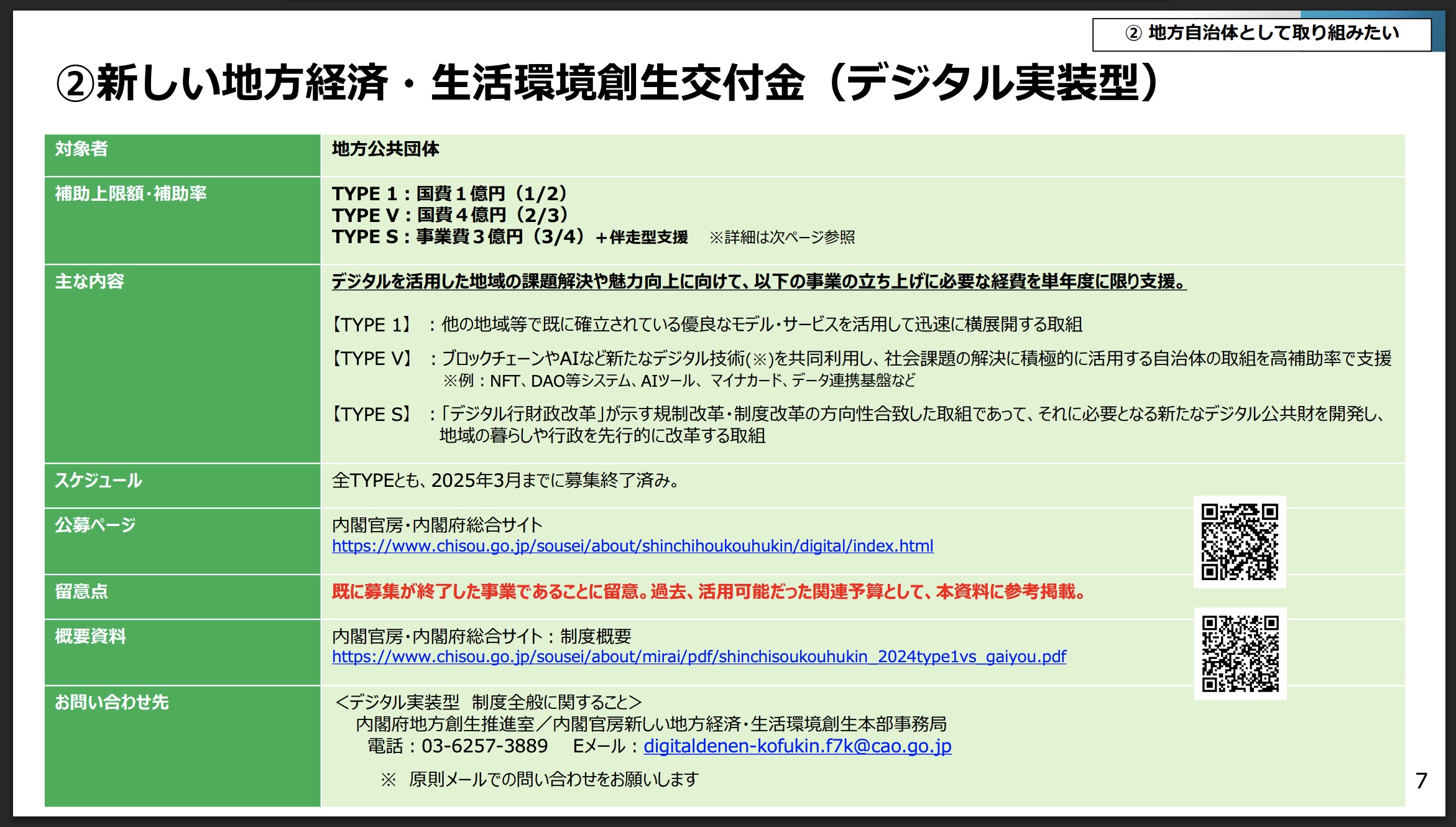

■自治体向け:新しい地方経済・生活環境創生交付金(デジタル実装型)

新たなデジタル技術の共同利用で最大4億円補助

地方公共団体が自由度の高い事業を行うことができる交付金で、地方公共団体の自主性と創意工夫に基づき、地域の多様な主体の参画を通じた地方創生に資する地域の独自の取り組みを計画から実施まで強力に後押しする。

デジタル実装型、地域防災緊急整備型、地域産業構造転換インフラ整備推進型があり、デジタル実装型では、デジタル技術を活用した地域の課題解決や魅力向上に資する取り組みや、新たなデジタル技術を複数の地方公共団体で共同利用し、社会課題の解決に積極的に活用する取り組みへの支援を行う。

デジタル実装型のうち、「TYPE1」は他の地域などで既に確立されている優良なモデル・サービスを活用して迅速に横展開する取り組みを対象に支援する。国費1億円、補助率1/2となっている。

新設された「TYPEV」は、ブロックチェーンやAIなど新たなデジタル技術を共同利用し、社会課題の解決に積極的に活用する自治体の取り組みを高補助率で支援する。NFTやDAOシステム、AIツール、 マイナカード、データ連携基盤などが該当するようだ。国費4億円、補助率2/3となっている。

「TYPES」は、デジタル行財政改革が示す規制改革・制度改革の方向性に合致し、それに必要となる新たなデジタル公共財を開発し、地域の暮らしや行政を先行的に改革する取り組みを支援する。事業費3億円、補助率3/4となっている。

いずれも、①デジタルを活用して地域の課題解決や魅力向上に取り組むこと②コンソーシアムを形成するなど地域内外の関係者と連携し、事業を実効的・継続的に推進するための体制を確立すること――が求められる。

すでに募集は終了しているが、新年度に新たに補正予算が組まれる可能性もあるため、動向に注視したい。

▼地方創生・新しい地方経済・生活環境創生交付金

https://www.chisou.go.jp/sousei/about/shinchihoukouhukin/digital/index.html

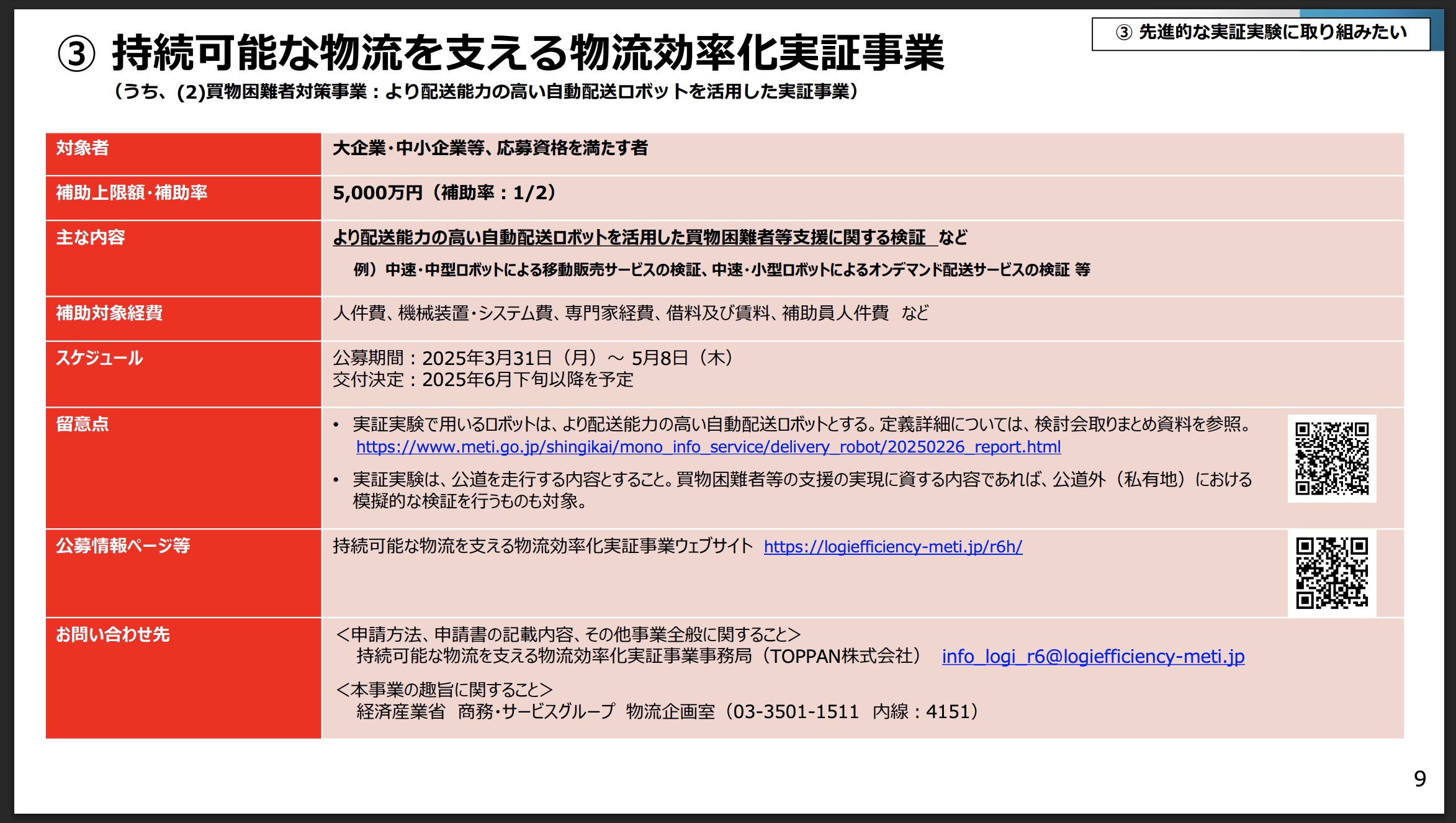

■企業向け:持続可能な物流を支える物流効率化実証事業

中速・中型ロボット実証をバックアップ

物流危機を迎える中、改正物流法による「物資の流通の効率化に関する法律(新物効法)」のもと、2025年4月からすべての荷主や物流事業者に対し物流効率化に向けた努力義務が課されることとなった。

この実効性を高めるため、荷主を含む複数企業が連携した物流効率化に資する取り組みに対し、物流施設の自動化・機械化に資する機器・システムの導入、プラットフォームの構築などに係る実証費用を補助する。

主な内容としては、より配送能力の高い自動配送ロボットを活用した買物困難者等支援に関する検証などが挙げられている。中速・中型ロボットによる移動販売サービスの検証や、中速・小型ロボットによるオンデマンド配送サービスの検証などが該当する。実証は公道を走行する内容で、買物困難者などの支援実現に資する内容であれば、私有地など公道外における模擬的な検証を行うものも対象とする。

補助対象経費は、人件費や機械装置・システム費、専門家経費、借料及び賃料、補助員人件費などで、補助率1/2、5,000万円が上限となっている。公募はすでに始まっており(5月8日まで)、6月下旬以降に交付決定される予定だ。

▼経済産業省:持続可能な物流を支える物流効率化実証事業

https://logiefficiency-meti.jp/r6h/

■自動配送ロボットの取り組み事例

Hakobotは重量物の反復配送を実施

自動配送ロボット開発を手掛けるHakobotは2023年、ねじ専門商社 サンコーインダストリーから資金調達を行い、翌年には同社協力のもと、町工場や物流センターが点在している東大阪工業地帯でネジを搬送・搬入する実証に着手した。

加工前のネジを加工業者に搬送し、加工後のネジを積載して戻ってくるという、これまで人が担っていた日常的に発生している配送業務を自動配送ロボットが担う取り組みだ。同ロボットは重量100キロまで積載可能で、重量物の搬送という点でも注目だ。

これまで人力で行っていた業務をロボットが代替して省力化を図る好例と言えそうだ。

【参考】Hakobot×サンコーインダストリーの取り組みについては「ホリエモン参画の自動ロボ、「人にはやや重すぎのモノ」の”超近距離配送”に商機」も参照。

長崎ではZMPのロボットが活躍

大型複合施設の長崎スタジアムシティでは、ZMPの配送ロボット「DeliRo Truck(デリロトラック)」(牽引タイプ)とマルチロボOS「ROBO-HI(ロボハイ)」が活躍しているようだ。

同所では、サッカースタジアム上空を滑走する「ジップライン」の器具を、DeliRo Truckがゴール地点からスタート地点に戻す役割を担っている。

利用者がハーネスなどを装着してジップラインで滑空した後、その器具は人力でスタート地点まで運んでいたというが、ロボットが片道約380メートルのコンコース間を無人で搬送することで人手不足に対応するとともに、表情や音声で周囲とコミュニケーションを図ることができるロボットによりエンターテイメント性の向上も期待できるとしている。

パナソニックは佐賀市内で一年間継続サービスを提供

パナソニックホールディングスは、2024年4月から1年間、佐賀県佐賀市のSAGAサンライズパーク周辺で自動搬送ロボット「ハコボ」と遠隔運用サービスを活用した荷物の配送サービスを実施した。

佐賀県が実施した令和6年度自動配送ロボット走行事業業務委託に係るプロポーザルに選定され、SAGAアリーナと佐賀市文化会館の間をハコボが自律走行し、書類などの荷物を配送するという。東京などに設置された遠隔監視システムからオペレーターが常時状態を見守り、緊急時には遠隔からオペレーターがハコボを操作することもできるとしている。

相鉄と三菱電機は商業施設内で国内初の実用化

相鉄グループの相鉄アーバンクリエイツと相鉄ビルマネジメントは、2024年7月に開業した大規模複合商業施設「ゆめが丘ソラトス」に自動配送ロボットを本格導入した。同社によると、商業施設として国内初という。

三菱電機系列のメルコモビリティーソリューションズが米Cartken製の自動配送ロボットを提供し、モバイルオーダーシステムを提供するスカイファームのシステムと連携させた。来場者がアプリで同施設内対象店舗の商品を注文すると、自動配送ロボットが指定場所まで商品を届けるサービスだ。

離れた場所でも簡単に注文・受け取りが可能で、エレベーターとも連携しており、屋上を除く1~3階部分での自動配送を想定している。今後、段階的に配送範囲を拡大し、公道・住宅施設を含む24ヘクタールに及ぶ同エリア内での実用化を目指す方針としている。

Uber Eats Japanは東京と大阪でロボットデリバリーサービスを開始

Uber Eats Japanは三菱電機と手を組み、2024年に東京都内の一部地域でロボットデリバリーサービスに着手した。

三菱電機が日本展開を支援する米Cartken製のロボットを日本仕様に適合させ、Uber Eatsの注文商品の配送を行っている。

同年11月には大阪市内一部地域でもロボットデリバリーサービスを開始している。メルコモビリティーソリューションズが夜間走行許可を取得しており、大阪では日中に加え夜間での配達も行うという。正面のヘッドライトに加え、周囲 360 度から目視可能なライトを機体上部に備え、音声案内と合わせて周囲の歩行者や自転車からの視認性を高め、安全性を確保している。

【参考】Uber Eats Japan×三菱電機の取り組みについては「Uber Eatsの自動配送ロボ、いよいよ日本で稼働!最高時速は「早歩き」程度」も参照。

公道走行の届出は増加中

上記のほか、経済産業省によると東京都千代田区(大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会など)、東京都中央区(楽天グループなど)、神奈川県藤沢市(パナソニックホールディングスなど)、愛知県名古屋市(ZMPなど)、広島県広島市(NTTコミュニケーションズ、NTT都市開発など)で自動配送ロボットの公道走行の届出が提出されているという。

1人が10台を運用する実証に着手

自動運転車同様、1人の遠隔監視・操作者が1台のロボットを運用する状態では省力化効果を発揮できないため、経済産業省は2024年度まで10台のロボットを同時に遠隔監視・操作可能な技術の開発支援を行っていた。

「革新的ロボット研究開発基盤構築事業/自動配送ロボットによる配送サービスの実現」事業のもと、パナソニックホールディングスが2025年2月、1人のオペレーターによる遠隔操作型小型車の複数地域、計10台同時の公道走行の道路使用許可を取得し、実証を開始したと発表している。

同社はすでに1人のオペレーターによる4台同時の無人走行を実現しており、さらに技術に磨きをかけていく構えだ。

ZMPとLOMBYも公道を含む環境下での10台運用を目指して開発を継続しているという。こうした取り組みが今後加速していくものと思われる。

中速・中型ロボット実装に向けた議論も加速

もう一点、中速・中型ロボットの開発も大きく進展していくものと思われる。主に歩道を走行する低速・小型タイプは小回りが利く反面、速度や走行エリア、積載量に限界がある。

そこで注目を集めるのが、主に車道を走行する中速・中型タイプだ。軽自動車より小さいミニカー規格を目途としたサイズ感で、最高時速20キロ~40キロ程度で走行することが多いモデルだ。大型荷物の積み込みや小型荷物の大量積み込みも可能で、広範囲をカバーできる。応用系として、移動コンビニなどの用途で使うことも可能だ。

京セラコミュニケーションシステムが中速・中型タイプの実用化に向け2021年度から取り組んでおり、これまでに車道を同時走行する複数台の中速・中型自動配送ロボットを1人のオペレーターが遠隔監視・操作する実証や、アプリから注文されたコンビニエンスストア商品の配送実証、オープン型宅配便ロッカーを搭載した自動配送ロボットによる移動型宅配サービスの実証などを行っている。

2025年2月には、同社と北 海道大学が雪上走 行可能な中速・中型自動配送ロボットの共同開発を発表している。オリジナルモデルの登場にも期待したいところだ。

【参考】京セラコミュニケーションシステムの取り組みについては「京セラが車道実証!自律走行の「配送ロボ軍団」編成に挑戦」も参照。

■【まとめ】サービス多様化にも期待

自動配送ロボットの活用はこれまでB2Cが中心だったが、モノの反復輸送を必要とする場面などさまざまなシーンで導入が進み始めているようだ。

今後、1人が複数台を運用する本格的な省人化技術や中速・中型タイプの開発などに重点を置きつつ、さらなるサービスの多様化に向けた取り組みも推進されていくものと思われる。

国の補助・制度を上手に使い、開発や実用化が各地で促進されることに期待したい。

【参考】関連記事としては「自動運転、日本政府の実現目標・ロードマップ一覧|実用化の現状解説」も参照。