自動運転車の検査要件を1級自動車整備士に限定する自動車整備改革を報じた自動運転ラボの記事が、SNS「X」でバズっている。

整備士として働く人の目に留まり、多くの批判・非難の類が噴出しているようだ。また、自動運転用の認定資格の創設を望む声なども出ている。

SNS上でどのような反応があったのか、まとめてみた。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■Xにおける反応

国交省の改善策が整備士のやり玉に……

バズっているのは、国土交通省による自動車整備分野の見直し・アップデートを報じた以下の記事だ。見直し内容の詳細は後述するが、記事では自動運転車の自動車検査員は1級自動車整備士資格を保有している者の中から選任しなければならない点を中心に紹介している。

【参考】該当記事は「自動運転車の検査、「1級整備士」に限定 給与水準が上昇へ」も参照。

この記事に対し、Xではある整備士の「バカかよ笑」というポストをきっかけにスレッドが大きく伸び、さまざまな意見が飛び交う事態となった。

バカかよ笑

自動運転車の検査、「1級整備士」に限定 給与水準が上昇へ https://t.co/K3rZzvT0Lg @jidountenlabより

— 進撃の整備士@メカニックエスト (@shingekinomecha) July 17, 2025

- 1級整備士&検査員資格を取得するまでの人材育成にかかる時間や費用、自動運転車の検査に必要な診断機などの機材への投資がどれぐらい必要なのか把握して言うとるんか?

- 限定してしまうと検査する人手が足りなくなって大変にしかならないと思うのだが…

- 何もわかってない…日本にいる整備士で1級持ちがどれだけいるのか。そもそも平成15年まで1級整備士はいなかった。まずは整備士全体を増やしてそれに見合った待遇を改善して1級を取得する人材育成ではないのだろうか。

- 1級整備士の資格があっても各社特有の技術があったりするから独自の認定資格がないとアカンわな。そもそも2級があれば問題ない業界で1級持ってる人は整備士業界でもめっちゃレアだぞ

- 石破にはタイミーとかで色んな職場経験が必要だと思う

- ふと、思ったのが、その為のOBD検査をはじめたのではなかったか?

- 馬鹿なの?整備士全体の何%が一級だと思ってるの?

そもそも自動運転が完全に確立されてもいない。ノウハウもない。どうやって整備、検査すんの?一級じゃなくガソリン、ディーゼル、シャシーの他に自動運転車輌整備士の資格設立じゃないの? - 仮に自動運転車の中身の技術に関する知識が必要なら、それは工学部の電気か機械系の領域なのでは?1級の出題範囲を超えすぎ

整備士の級より検査員の試験や整備主任者の講習で必要項目を追加したらいいのでは?(どうせパソコン繋ぐだけなんじゃないのかな?と思ったり… - そもそも「一級整備士=全て知っている、何でも整備できるという」認識が間違ってます。整備士って医療と似てて鈑金や電装、特定の車種に詳しい、浅く広い知識があるとかね。

自動運転の試験等を設けて合格&専用工具揃えると認可が降りて検査が出来るにした方が現実的だと思います。 - 1級自動車整備士の資格持ってるけど今更業界戻る気は無いな~ どうせ戻った所で限界な労働環境+地道な整備基礎ね

- 政治家も知識、技能、学力試験を導入して、一級と二級と三級に分けて、「国政は一級政治家に限る」とか言ったほうがいいレベル バカに権力を持たせちゃダメ

- 自動運転車に対応した新しい資格を考えるなら解かるんだけど、これは?

国土交通省としては、おそらく現場の整備士から想定以上の反発を食らった格好となったのではないか。

▼時代に合わせた整備事業規制のアップデート|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000341.html

自動車整備に関わる人材不足が慢性化しつつある中、絶対数が少ない1級整備士に限定することの対応の難しさや、自動運転特有の専門知識に対応できる仕組みづくりを必要とする声が多数を占めている。

自動車整備士の概要については後述するが、自動車保有台数の増加に整備士数がなかなか追いつかないのが現状で、その上ADASの標準化や自動車の電子制御化が著しく進展し、BEVや自動運転といった従来のクルマとメカニズムが異なるものも市場に出始めるなど、求められる技術の多様化・高度化が現在進行形で進んでいる。

同省も人材不足は把握しており、対策を講じているところだが、今回の自動運転車の整備を1級自動車整備士資格保有者に限定する改正は、やや乱暴だったかもしれない。より高度な技術が必要とされる意味で1級に限定する主旨は理解できるが、自動運転技術は特殊過ぎる。

コンピュータへの依存度も著しく高く、従来の知識とは大きく異なる部分が多過ぎる。高度ADAS車同様、OBD検査やエーミングで対応可能なのかなど、どこまでの検査が求められるのか部外者にはわからないため憶測となるが、プログラムの修正などは基本対象外で、ハード面の検査・調整が主体と思われる。

であるならば、汎用スキャンツールなどで対応可能かどうか、つまりADAS車向けの検査機器と技能でどこまで対応可能かが一つのポイントとなりそうだ。

また、ADAS搭載自家用車に比べ、自動運転車は構造や仕組みの点でより多様化する。投稿にあるように、独自の認定資格や自動運転車整備の認定資格などの創設が求められることになる可能性も将来的には考えられそうだ。

■自動車整備士の概要

1級整備士は21世紀に入ってから誕生

自動車整備士は、自動車の構造や整備に関する知識や技能を持っていることを認める国土交通省所管の国家資格で、その種類は技能に応じて一級、二級、三級と特殊に区分されている。

三級自動車整備士は、各装置の基本的な整備ができる知識と技能が求められ、一級・二級自動車整備士の補佐的役割を担う。

特殊整備士は、自動車タイヤ整備士、自動車電気・電子制御装置整備士、自動車車体・電子制御装置整備士に区分され、車体や電気、装置、タイヤの各分野において専門的な知識と技能を有することが求められる。

二級自動車整備士は、自動車の点検・整備・検査に係る一般的な知識及び技能を有する者で、単独で特定整備作業が行える水準が求められる。

一級自動車整備士は、自動車の点検・整備・検査に係る専門的な知識及び技能を有する者で、各種整備用診断機器を用いて応用的な故障探求ができる水準が求められる。

一級自動車整備士は、道路運送車両法上古くから規定されていたものの、21世紀に入るまで試験が行われず、事実上存在しない資格だった。技能検定の実施時期は「国土交通大臣が必要と認めるとき」と定められており、電子技術の高度化などに伴い2002年度に創設されたそうだ。

整備要員は約40万人

国土交通省によると、2022年度の自動車整備士合格者数は、3級が8,274人、2級が1万8,961人、1級が1,398人、特殊が1,206人という。受験者数は2004年度の6万人超をピークに減少傾向が続き、近年は横ばいに推移しているものの2022年度には約3.5万人となっている。

自動車整備業における従業員数は約55万人で、このうち自動車整備士をはじめとする整備要員は約40万人という。

自動車整備士等の平均年齢は年平均約0.35歳ペースで増加しており、2011年度の42.8歳から2022年度には46.7歳まで上がっている。

一方、自動車保有台数は緩やかな上昇を続けており、2024年には8,257万台となっている。整備需要は年々増加しており、かつADASの標準搭載化やEV増加に伴い高度化しているものの、整備士がなかなか追いつかず人材不足が深刻化しているという。

2019年に特定技能制度に基づく「自動車整備分野特定技能1号評価試験」が開始され、外国人材が2,500人超受け入れられているほか、2024年度には在留期間に制限の無い在留資格「特定技能2号」の対象に自動車整備分野が追加された。

■自動車整備事業の見直しの概要

技術の高度化と人材減少に対応

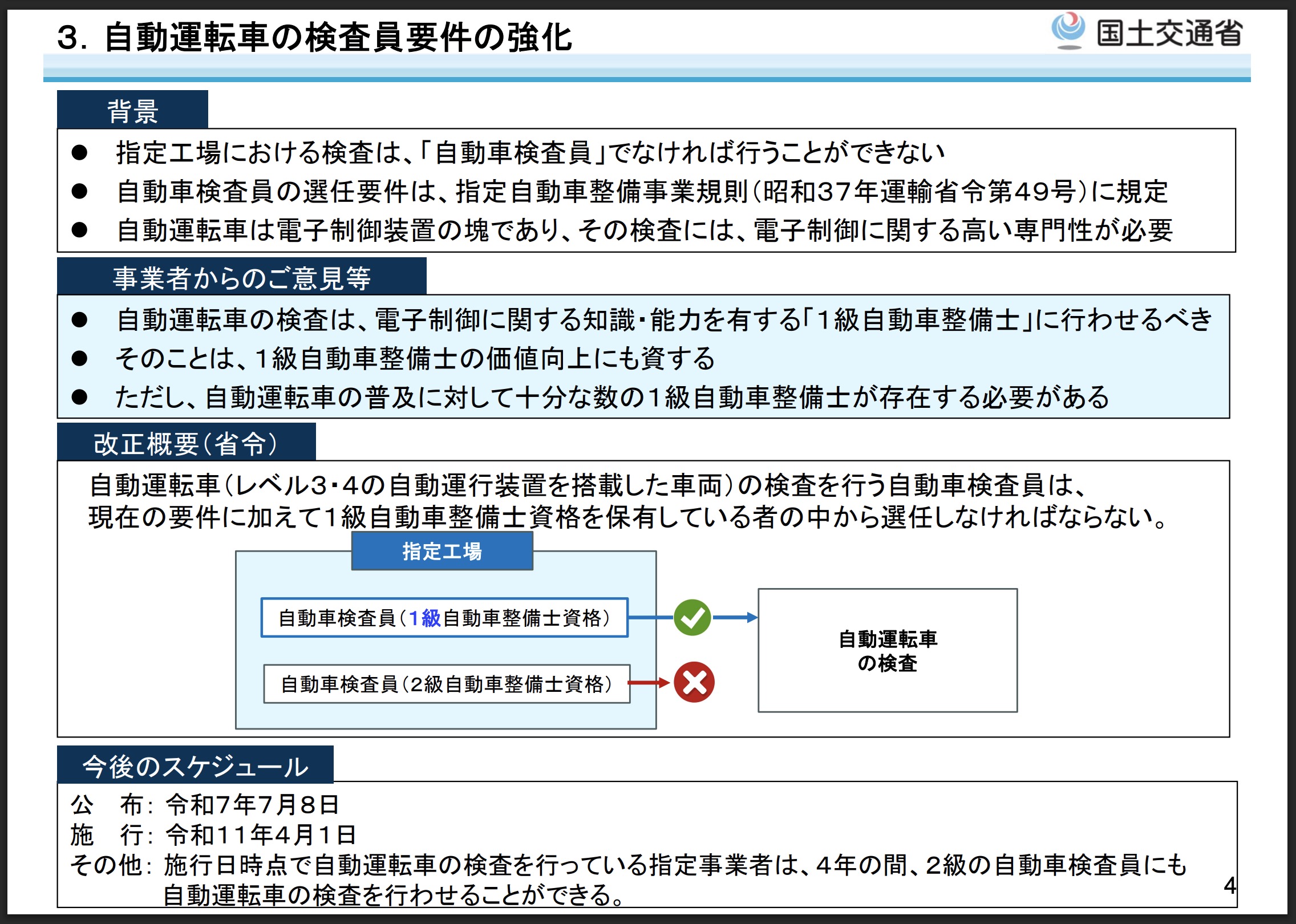

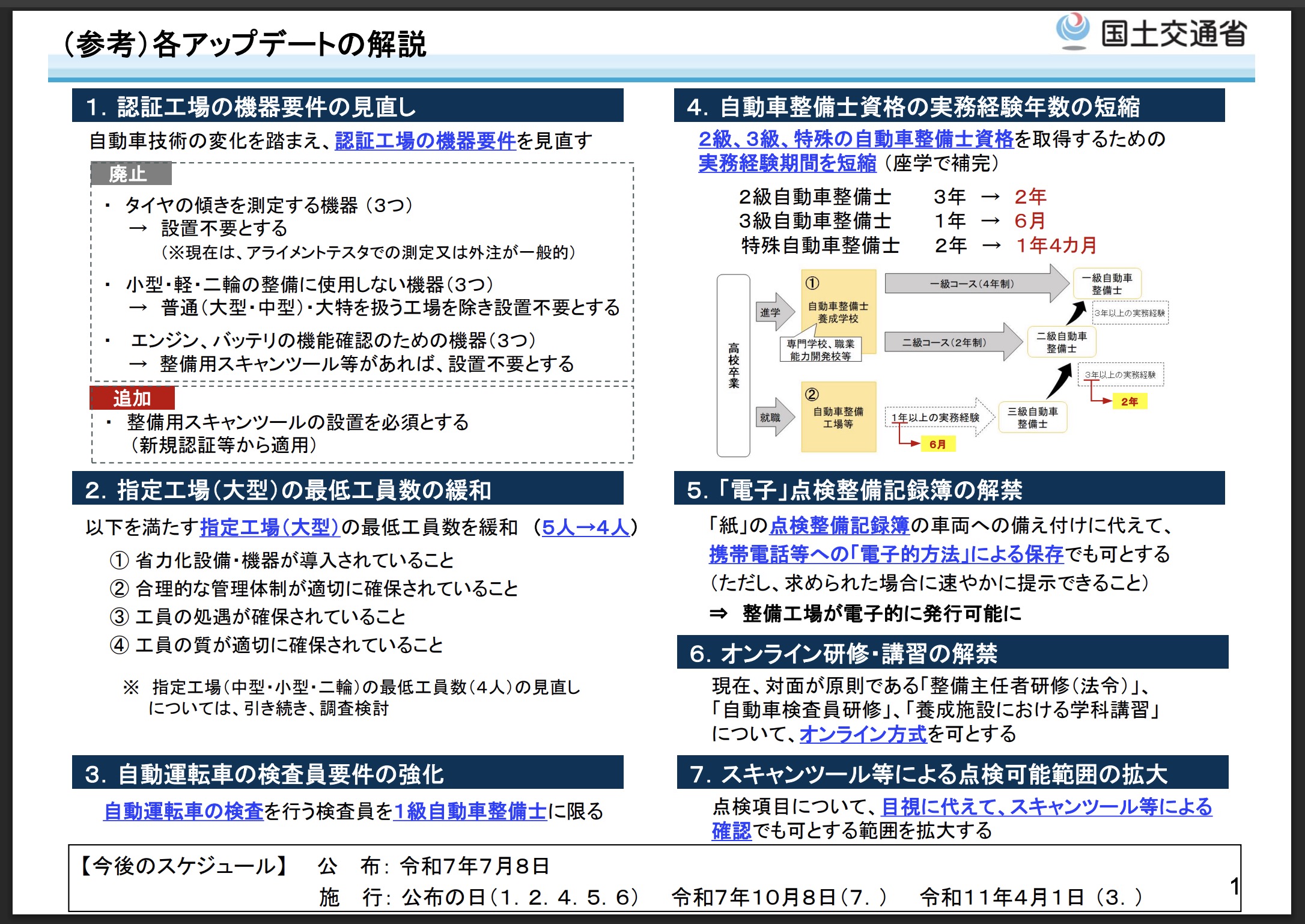

国土交通省の発表によると、近年、進化し続ける自動運転などの先進安全技術に対応するため、自動車整備分野においても技術の高度化が進む一方、点検・整備を行う人材の減少が課題となっており、こうした環境の変化を踏まえ以下の見直しを目的とした法令改正を行うとともに、引き続き課題解決に向け必要な見直しを進めていくという。

- ①認証工場の機器要件の見直し

- ②指定工場(大型)の最低工員数の緩和

- ③自動運転車の検査員要件の強化

- ④自動車整備士資格の実務経験年数の短縮

- ⑤「電子」点検整備記録簿の解禁

- ⑥オンライン研修・講習の解禁

- ⑦スキャンツール等による点検可能範囲の拡大

①については、認証工場が備えるべき整備用機器は道路運送車両法施行規則に定められているが、整備技術の変化に伴い「使われなくなった機器」と「新たに必要となった機器」が生じている。

そこで、タイヤの傾きを測定する機器は設置不要とし、小型・軽・二輪の整備に使用しない機器についても、普通(大型・中型)・大特を扱う工場を除き設置不要とする。エンジン、バッテリーの機能確認のための機器も、整備用スキャンツールなどがあれば設置不要とする。

一方、整備用スキャンツールの設置を必須とし、新規認証などから適用するとしている。

②については、指定工場が最低限配置すべき工員数は通達で定められているが、近年、省力化のための設備・機器が普及しているほか、人手不足で最低工員数を満たせないため指定を返上する事業者も生じている。

そこで、省力化設備・機器が導入されていることや工員の処遇が確保されていることなどの条件を満たす指定工場(大型)においては、最低工員数を5人から4人に緩和 する。

③については、自動運転車は電子制御装置の塊であり、その検査には電子制御に関する高い専門性が必要であることから、自動運転車(レベル3、レベル4の自動運行装置を搭載した車両)の検査を行う自動車検査員は、現在の要件に加え1級自動車整備士資格を保有している者の中から選任しなければならないこととした。

施行は2029年4月で、施行日時点で自動運転車の検査を行っている指定事業者は、それまでの間は2級自動車検査員に自動運転車の検査を行わせることができる。

④については、整備作業が機械中心から電子中心となり、作業経験よりも座学が重要となっていることを踏まえ、2級を3年から2年、3級を1年から6カ月、特殊を2年から1年4カ月とそれぞれ自動車整備士資格を取得するために必要な 実務経験期間を短縮する。

⑤については、点検整備記録簿についても、指定整備記録簿や特定整備記録簿、自賠責保険証と同様に電子的な保存を可能とする内容だ。

当局から点検整備記録簿の提示を求められた場合、ただちに明瞭な状態で表示できることが条件で、紙による保存も引き続き可能とされている。

⑥については、法令により義務付けられている整備主任者研修と自動車検査員研修が対面による実施を原則とされており、自動車整備士養成施設における講習も対面で行わなければならないが、実技講習以外の座学の部分に対しオンライン方式を解禁することで、講師及び受講者双方にとって柔軟な対応が可能となる配慮する。

⑦については、技術的にスキャンツールなどによる点検でも目視などによる点検と同等の効果が得られる点と、スキャンツールの活用により点検整備に要する作業時間が短縮されることで作業員1人あたりの付加価値向上にも資する点を踏まえ、日常点検におけるブレーキ・ペダルの踏みしろやブレーキのきき、定期点検におけるブレーキ・ペダルを踏み込んだときの床板とのすき間や倍力装置(ブレーキ・ブースター)の機能などについても、スキャンツールによる確認を可とする。

改善に向け建設的な意見を

国土交通省としても、自動車整備業の効率化や高度化、付加価値向上に向け、あの手この手の改善案を議論しているのだ。

現場には現場特有の問題や考え方があるのも理解できるが、改革していかなければ環境はより悪化していく可能性が高い。脊髄反射せず、建設的に改善に向けた意見を出していきたい。

【参考】自動運転時代における整備士については「運転手不在の自動運転車、「整備士」の重責」も参照。

■【まとめ】OBD検査やエーミング以外に何が必要になるのか?

自動運転車の場合、機械的な検査とソフトウェア面の検査に大別できそうだが、ソフトウェアに関しては、自動運転システムを整備士がいじることはない。AIの指示で車両を制御するためのECUなどが正しく動作しているか……といった検査になるのではないだろうか。

いまいち自動運転車の検査の全貌がつかめない。OBD検査やエーミング以外に新たに必要となる要素があるのかなど、具体的な指標や指示が欲しいところだ。

【参考】関連記事としては「自動運転、日本政府の実現目標・ロードマップ一覧|実用化の現状解説」も参照。