国土交通省が、荷物が自動で輸送される「自動物流道路」構築に向けた最終とりまとめ案を公表した。道路空間や地下に物流専用のスペースを設けるなどし、2030年代半ばにも東京~大阪間の一部区間での導入を目指す方針だ。

実現すれば、将来不足する輸送量の約8~22%をカバー可能で、ドライバー約2万~5.7万人分の労働を代替できるという。

正真正銘の物流革命と言える壮大な計画だ。どのような構想が浮かび上がっているのか、その内容を紹介していこう。

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■議論の背景

東京~大阪間で24時間稼働可能な無人輸送システムを構築

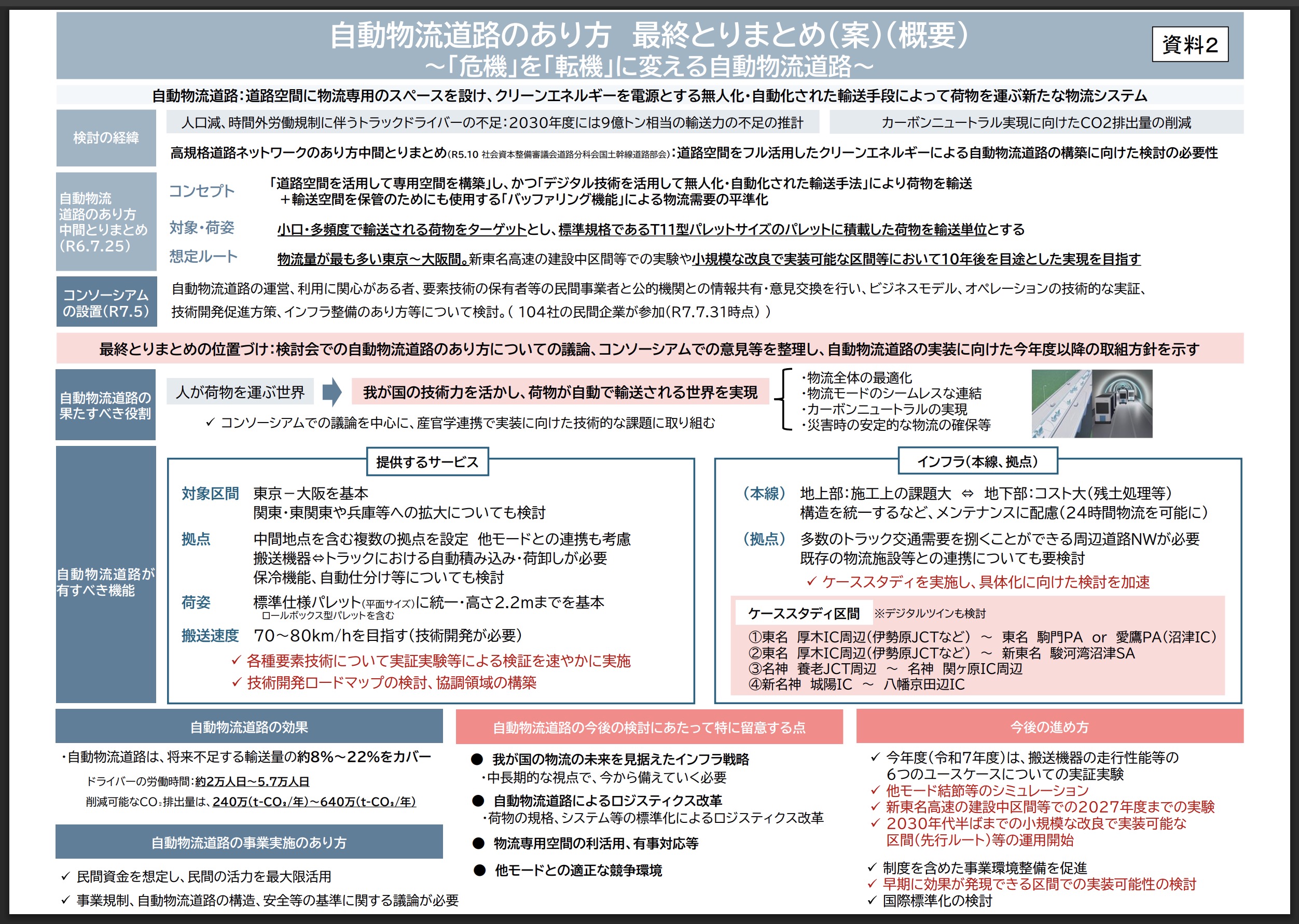

国土交通省は2024年2月、有識者らで構成する「自動物流道路に関する検討会」を設置し、道路空間をフル活用した「自動物流道路」の構築に向けた検討を本格化した。ドライバー不足の慢性化やカーボンニュートラルの観点から物流最適化を図っていく狙いだ。

同年6月に公表した中間とりまとめでは、道路空間を活用して専用空間を構築し、デジタル技術を活用して無人化・自動化された輸送手法によって荷物を輸送することをコンセプトに据えた「自動物流道路」により、新しい物流形態を構築していくことが提唱された。

▼第10回 自動物流道路に関する検討会 配付資料|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/buturyu_douro/doc10.html

▼自動物流道路のあり方 最終とりまとめ(案)

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/buturyu_douro/pdf10/04.pdf

▼自動物流道路のあり方 最終とりまとめ(案)概要

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/buturyu_douro/pdf10/03.pdf

無人化・自動化によって24時間稼働可能なインフラとし、自動物流道路の空間内を輸送だけでなく荷物の保管場所として活用することで、物流需要を平準化するバッファリング機能を備え、物流全体の最適化の環境を整えるべきとしている。

荷物は、物流負荷を高めている小口・多頻度で輸送されるものをターゲットとし、規格化したパレットなどで効率性を高めていく。

想定ルートは、最も物流量が多い東京~大阪間とし、新東名高速道路の建設中区間などでの実験や、小規模な改良で実装可能な区間などにおいて10年後を目途に実現を目指す。ここまでが中間とりまとめの内容だ。

【参考】中間とりまとめ案については「自動物流道の地下部、工費は1km当たり7〜80億円 国がコスト調査」も参照。

■最終とりまとめ案の概要

24時間稼働、小ロット輸送、バッファリング機能で物流効率化

最終とりまとめ案では、将来的な物流を確保するため、人が物を運ぶ従来の世界から、荷物が自動で輸送される世界を実現することが極めて重要であり、自動物流道路は、中長期的な輸送力の不足に対応し、安定した輸送サービスを提供する新たな物流システムとして、「物流全体の最適化」「物流モードのシームレスな連携」「カーボンニュートラルの実現」の実現を目指すべきとした。

物流全体の最適化では、パレットやデータを標準化しフィジカルインターネットを実現することや、自動物流道路の24時間稼働、小ロット輸送、バッファリング機能を活用し、トラックの輸送需要の平準化や需要を見越した自動物流道路内での荷物の事前待機により、輸送計画の柔軟性を高めリードタイムの短縮を図ることなどを想定している。

物流モードのシームレスな連携としては、道路が物流施設や空港、貨物駅、港湾といったさまざまな輸送拠点と接続している点を生かし、他モード連携を前提とした次世代の物流ネットワークを構築することを目指す。

自動物流道路が有すべき機能としては、自動化や標準化、カーボンニュートラルを基本的な要件としつつ、具体的なルートや拠点位置、拠点機能、荷姿、搬送の速度などについては、自動物流道路のサービスやビジネスモデルに直結する論点であることから、引き続きコンソーシアムで議論を進め具体化していく方針としている。

自動物流道路は地上か地下か

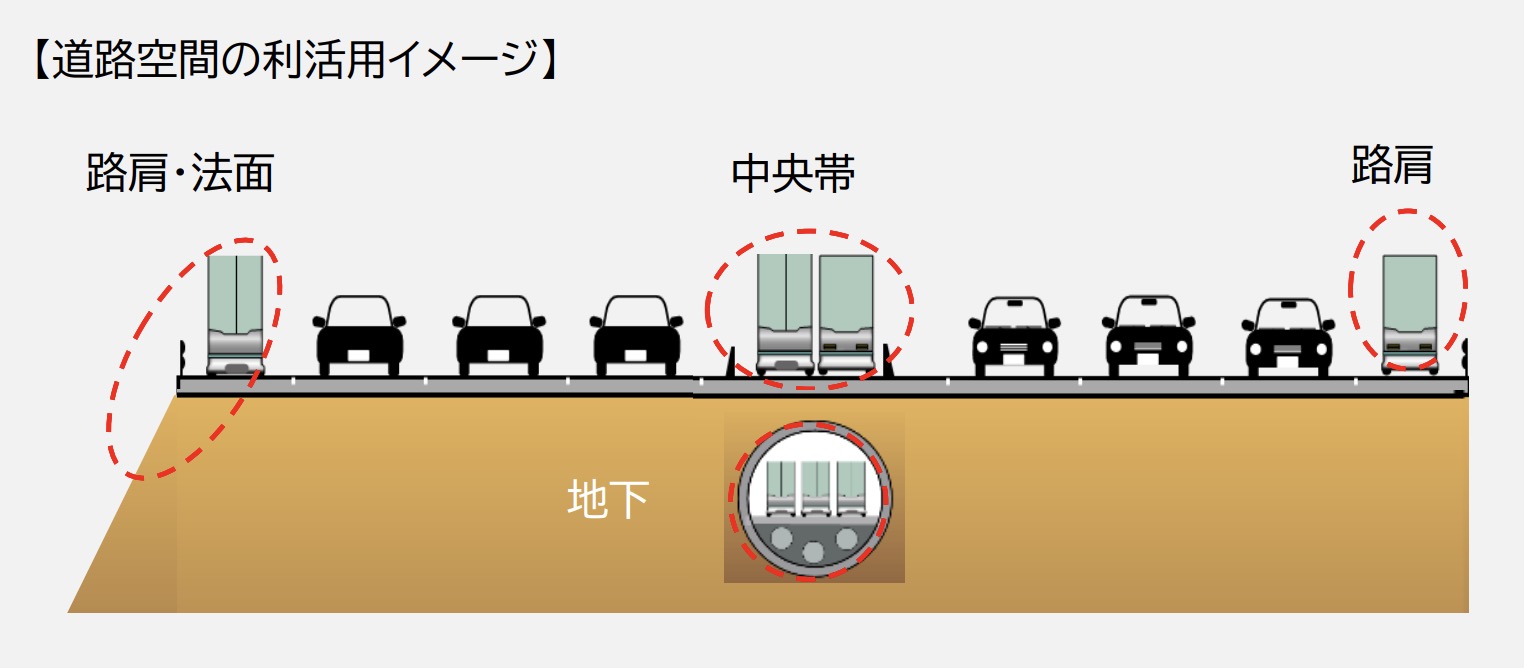

自動物流道路は、高速道路の中央分離帯スペースや路肩スペースを活用して専用走行路を敷設する案や、高速道路地下に物流専用のトンネル道を掘削する案などが出ている。また、通行規制を伴うことにより施工期間が長期化する可能性も指摘されている。

高速道路上など地上部で整備を行う場合、IC・JCT・SA・PAにおける一般車両との交差に対応する必要があるほか、埋設物や地上構造物の移設、橋脚や基礎の大規模補強が必要となるなど、施工上の課題がある。

一方、十分に深い地下で整備を行う場合、上記の観点からは相対的に有利と考えられるが、工事費が高額となり、掘削残土の処理など新たな課題も生じることに留意する必要があるとしている。

また、自動物流道路は24時間稼働するとともに、安全性を高めるため人の侵入を可能な限り排除することを想定しており、メンテナンスなどにおいても可能な限り物流を阻害しない手法の確立を目指すべきであり、インフラ側の構造統一をはじめ、持続可能な省人化・自動化されたメンテナンス技術の開発にも取り組むべきとしている。

整備イメージを固めるため、2025年度は①東名 厚木IC周辺(伊勢原JCTなど) ~ 東名 駒門PA or 愛鷹PA(沼津IC)②東名 厚木IC周辺(伊勢原JCTなど) ~ 新東名 駿河湾沼津SA③名神 養老JCT周辺 ~ 名神 関ヶ原IC周辺④新名神 城陽IC ~ 八幡京田辺IC――の各区間を例に、本線と拠点間の接続や周辺の道路交通への影響、想定される物流量を搬出入するために必要な拠点規模の設置可能性などの検討をすべき……といったことも提言している。

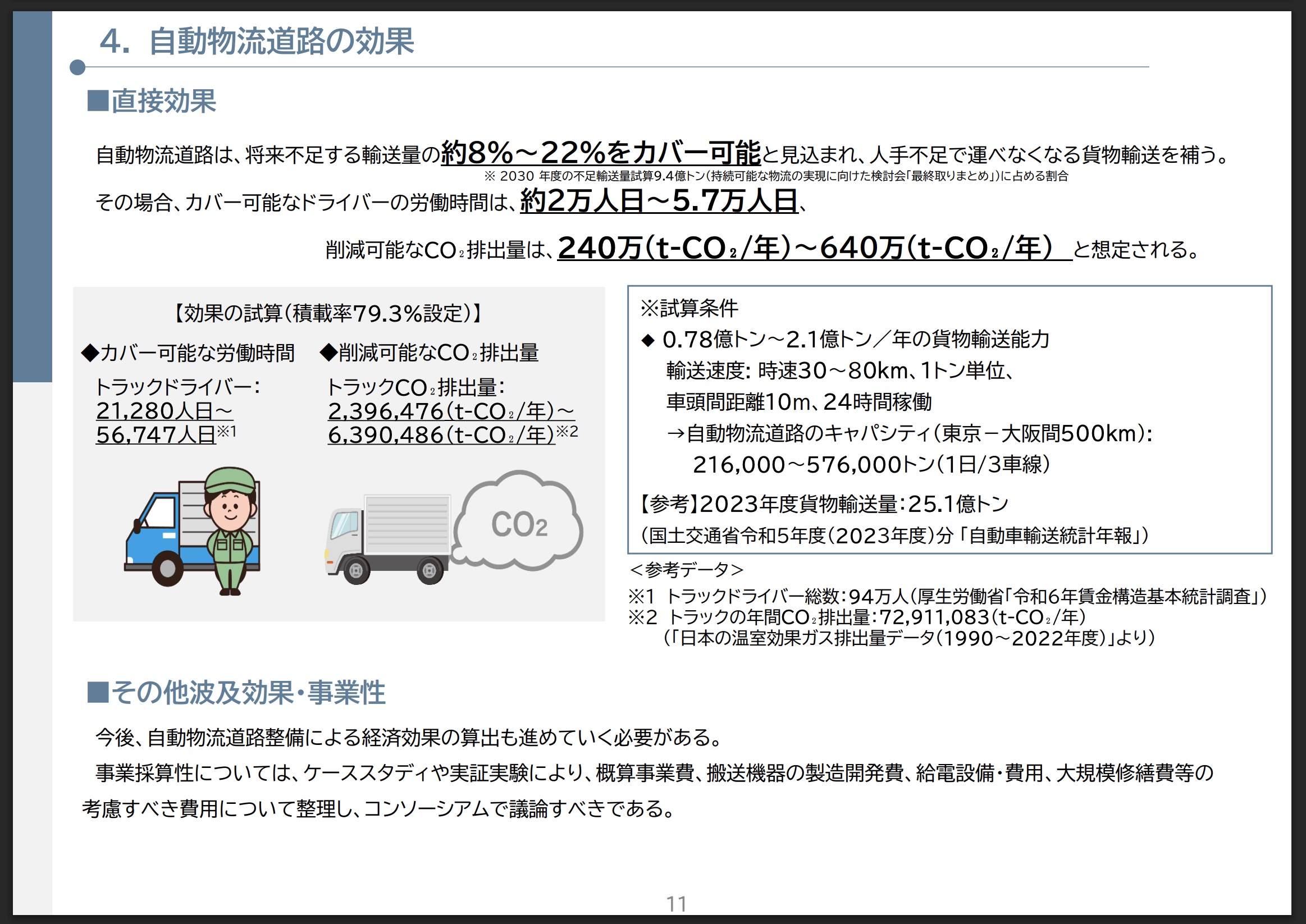

東京~大阪間で2万~5万人分の労働を代替可能

自動物流道路に関する試算では、東京~大阪間約500キロにおいて自動物流道路のキャパシティが21万6,000~57万6,000トン(1日/3車線)、年間では0.78億トン~2.1億トンの貨物輸送能力とした場合、将来不足する輸送量の約8%~22%をカバー可能という。

このカバー可能なドライバーの労働時間は、2万1,280人日~5万6,747人日で、CO₂排出量は240万(t-CO₂/年)~640万(t-CO₂/年)削減可能と想定している。

参考までに、2023年度の貨物輸送量は25.1億トンに上る。トラックドライバー総数は、令和6年賃金構造基本統計調査によると94万人とされている。単純計算だが、トラックドライバーの2.3~6%分の働きを自動物流道路が担う計算だ。

中長期的視点でロジスティクス改革を

今後の検討にあたって特に留意する点としては、物流の未来を見据えたインフラ戦略や自動物流道路によるロジスティクス改革、物流専用空間の利活用・有事対応など、他モードとの適正な競争環境――を挙げている。

インフラ整備には長期間を要する。自動物流道路は2030年代半ばに実装を目指すこととしているが、輸送力確保やカーボンニュートラルな輸送といった効果の発現は社会実装後となる。今後20年、30年後の社会を見据え、どのように物流システムを支えていくのか、中長期的な視点に立って備えていく必要がある。

また、自動物流道路が真の意味で利便性の高い物流システムとなれば、自動物流道路に関連する複合一貫輸送は、荷物の規格や物流管理システムなどの標準化が進むこととなる。自動物流道路をきっかけに、荷主・物流事業者の商慣行の変容を促し、ロジスティクス改革を起こすべく検討を進めるべきとしている。

新東名高速道路の建設中区間で2027年度まで実験を予定

2025年度に行う実証は、既存施設において既存の技術を活用して行うこととなるが、このコンセプト実証は、自動物流道路の将来の絵姿を共有するために重要である。主に搬送機器の走行性能の検証が中心となるが、必要幅員、加減速に必要な延長、車線変更の実現可否などの検証、拠点でのトラックから搬送機器への積卸しの検証も必要という。

新東名高速道路の建設中区間(新秦野~新御殿場)などで2027年度まで実験を行い、2030年代半ばまでの小規模な改良で実装可能な先行ルートの運用開始を念頭に、実証 を通じて実現可能性を確認し、早期に 開発フェーズに移行できるよう制度 を含めた事業環境整備を促進していくべきとしている。

将来的には、東京~大阪間の長距離幹線構想の検討に留まらず、短距離でも物流効率化の効果があり、早期に効果が発現できる区間やエリアでの自動物流道路の実装可能性の検討も有効としている。

搬送機器やシステムなどについても、将来に向けJIS、ISO規格化などの国際標準化を検討し、自動で荷物が輸送される世界をリードしていくことが望ましいとしている。

■自動物流道路の実装に向けたコンソーシアムの概要

コンソーシアムに100社以上が参加

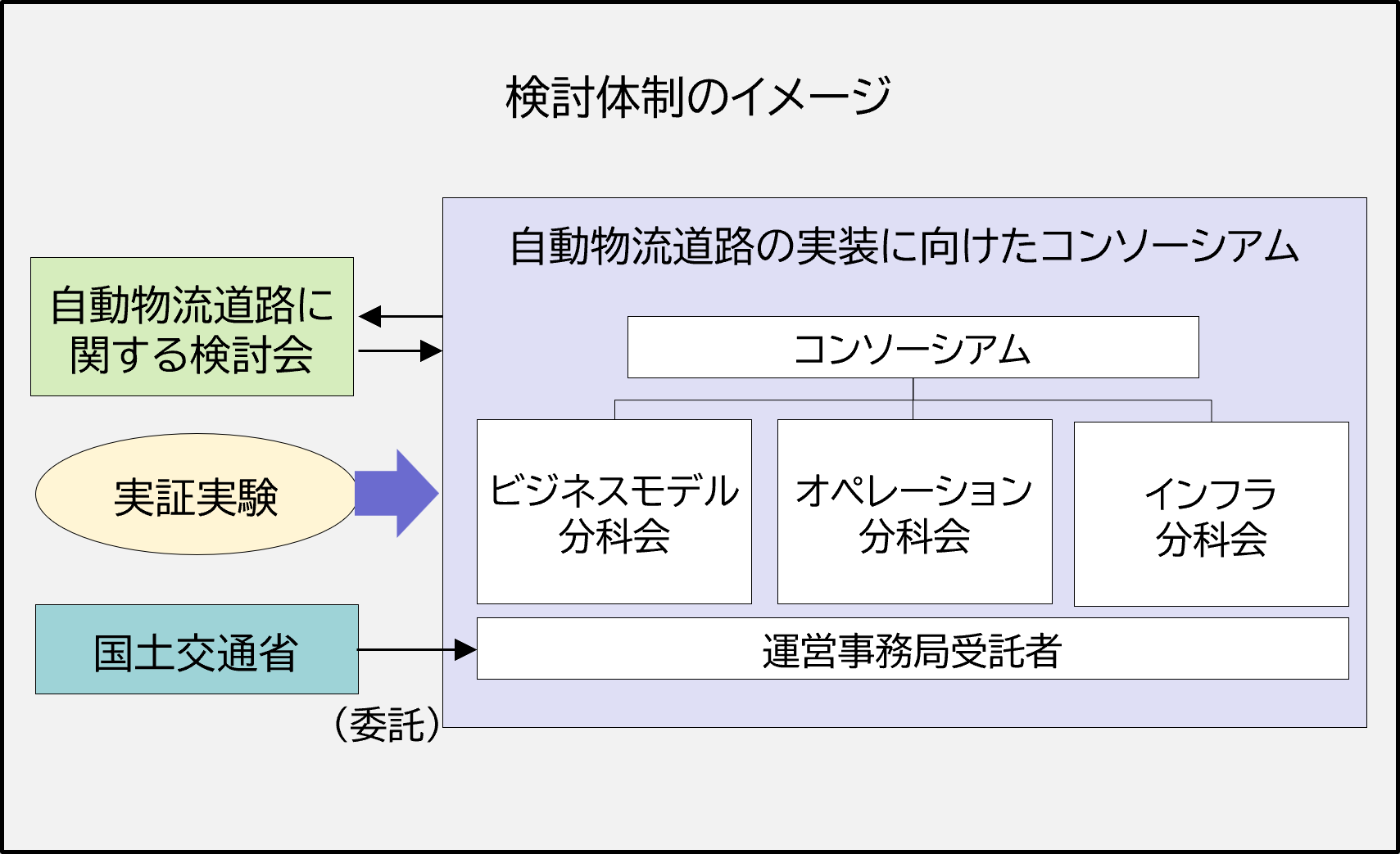

自動物流道路実現に向け、国土交通省は2025年4月、「自動物流道路の実装に向けたコンソーシアム」を設立した。

早期実現に向け、自動物流道路の運営や利用に関心がある者、要素技術の保有者などの民間事業者と公的機関との情報共有・意見交換を行い、ビジネスモデル、オペレーションの技術的な実証、技術開発促進方策、インフラ整備のあり方などについて検討を行う。

7月末時点で、大林組、鹿島建設、清水建設、大成建設といったゼネコン勢、ヤマト運輸や西濃運輸、日本郵便、福山通運、F-LINEといった運送勢をはじめ、アマゾンジャパンや京セラコミュニケーションシステムなど多岐に及ぶ101社がメンバーに名を連ねている。

事業成立に向けた論点整理や課題の抽出、事業運営者に求める要件などについて議論するビジネスモデル分科会と、実証実験での検証項目や技術開発の方向性、協調領域についての議論を進めるオペレーション分科会、既存の道路構造や周辺環境を踏まえた具体的なルート・構造や、想定される物流量や周辺環境を踏まえた拠点の必要面積や配置などについて議論するインフラ分科会に分かれ、取り組みを進めている。

■マーケットサウンディング調査の概要

リニアモータ式やロープウェイ方式のアイデアも

自動物流道路を構成する技術やサービス形態など関する構想はまだ固まっているわけではなく、より効率的で使いやすい物流を実現するため、現状技術にとどまらず新技術の導入やさらなる技術の向上を目指す必要がある――との観点から、サウンディング型市場調査も実施された。

22社から36件の技術の提案があり、搬送手法に関わる走行技術・制御技術や運行マネジメントシステム、貨物を安定させて搬送する手法、通信、拠点における自動荷役技術、他自動物流道路の構築に資する技術などさまざまなアイデア・技術が寄せられた。

モビリティ関連で興味深い提案があったため、いくつか紹介する。

CUEBUSの提案

自動倉庫システムの開発を手掛けるCUEBUSは、バッテリーマグネットレス・リニアモータ式2次元貨物搬送システムを提案した。バッテリーレスで充電が不要なため24時間連続運転が可能で、マグネットも使用していないためレアアースコストなどを低減できるという。

技術の詳細は不明だが、時速50キロで輸送でき、最大輸送能力は75万トンに及ぶという。自動倉庫システムをそのまま延長するようなイメージで東京~大阪間をつなぐことができれば、汎用性・利便性の高いサービスが提供可能になるかもしれない。

同社によると、研究開発から事業化・商用化段階まで6年かかり、導入コストは1キロ当たり2億円と試算している。

Zip Infrastructure、LexxPluss、長大、NX総合研究所の提案

Zip Infrastructure、LexxPluss、長大、NX総合研究所は、鉄輪式による省エネ自動物流システムを提案した。トンネル内、または高速道路上空をレールまたはロープ走行で輸送する、いわばロープウェイ輸送だ。

鉄輪式自走車両であれば、ゴム式の車両の1/5のエネルギー消費量で自動物流が可能になるという。また、高速道路上部に太陽光パネルを設置することで必要なエネルギーを自ら発電することもできるとしている。

時速36キロで、1時間あたり最大1,800台の輸送能力 が可能という。拠点では、LexxPlussの自動搬送ロボットと連動し、効率的な輸送を実現するとしている。

ドイツ勢の提案

ecoro GmbH、Magment GmbHのドイツ勢は、自動化されたクローズドループ貨物輸送システムを提案した。専用輸送レーンを走行するecoroのESG準拠シャトル車両群が無人輸送し、既存のイントラロジスティクスシステムにシームレスに統合する仕組みだ。

ecoroシャトルは全長3400× 全幅1300 × 全高1800mmで、最大8立方メートルまたは2.4トンの貨物を輸送という。時速60キロで走行可能なようだ。

Magmentはワイヤレス電力伝送技術の開発などを手掛けており、床や道路を電化することで電力を供給するシステムの導入を考えているようだ。

■【まとめ】新たな物流インフラの動向に注目

規模が大き過ぎるため、全行程において高速道路上に敷設可能か、地下トンネル開通は現実的か――といった疑問が拭えないのも事実だが、スイスでは実際に地下トンネルによる無人輸送システムの建設が行われるなど、次世代に向けた取り組みが進められている。

インフラ整備が大きな課題となりそうだが、最新技術や発想でどこまで効率的に整備可能か、ルートは地上か地下か、どのようなモビリティで輸送するのか――など、興味は尽きない。今後の動向に要注目だ。

※自動運転ラボの資料解説記事は「タグ:資料解説|自動運転ラボ」でまとめて発信しています。

【参考】スイスの取り組みについては「建設費5兆円!自動運転専用の「スイス地下トンネル」計画、総延長は500キロ」も参照。