![]()

KDDIがローソンに対し株式公開買付け(TOB)を行う方針であることが発表された。ローソンの筆頭株主である三菱商事と持ち分・議決権を折半し、3社の結び付きを強化してリアル×デジタルの取り組みなどを促進していく狙いだ。

こうした取り組みの先には、EC事業の確立などが想定される。スーパーやコンビニなどの小売各社は現在ECやリテールメディア事業の強化を図っており、おそらくローソンも今回の提携を機にテコ入れを図っていくものと思われる。

また、3社の知見を結集し、かつ自動運転技術を導入することで新たな展開を生み出すこともできる。提携の概要とともに、ローソン×KDDI×三菱商事×自動運転の可能性について解説していく。

記事の目次

■ローソンの概要

1975年に1号店、現在は国内外に計2万店超の規模に

日本におけるローソン第1号店は、1975年にオープンした大阪府豊中市の桜塚店だ。前年、ダイエーが米国内でコンビニ事業を展開していたコンソリデーテッド・フーズとコンサルティング契約を交わし、コンビニ事業に本格進出した。

業績は伸び続け、1988年に傘下のコンビニ・サンチェーン合わせ3,000店、1994年に5,000店、1999年に7,000店と出店攻勢が続く。21世紀に入るとやや落ち着くものの、2011年に国内1万店を突破し、2023年2月末時点で国内1万4,631店、海外は中国を中心に計6,160店を構えている。

親会社はダイエーから三菱商事へ

ローソンは好調を維持する一方、バブル崩壊を契機に運営元のダイエーに陰りが見え始めた。長らく国内小売業界トップの座に君臨していたが1990年代から業績は落ち込み、2003年2月期に売上高でイオンに抜かれ首位の座を明け渡した。その後、破綻の危機を迎えつつも丸紅やイオンの援助に助けられ、現在はイオンの100%子会社となっている。

ローソン事業をめぐっては、2000年に三菱商事と業務提携契約を交わし、同年ローソンが東京証券取引所などに上場した際に同社が20%の株式を保有した。翌2001年には三菱商事がダイエーに代わり筆頭株主となっている。2002年には、三菱商事出身の新浪剛史氏が社長に就任した。

時を経て、2017年に三菱商事によるローソン株の公開買付けが終了し、議決権所有割合50.11%となり子会社化された。

KDDIは2019年に資本業務提携

ローソンとKDDIの関係は、2012年ごろに始まったようだ。同年交わした業務提携により、店舗へのau Wi-Fiスポット設置をはじめ、NFCの共同実験やプロモーション、マーケティングビジネスなど新規事業の検討を進めていくこととしている。

両社は2019年に資本業務提携契約を締結し、KDDIはローソンの発行済株式総数2.1%相当を取得する計画が発表された。

両社の顧客基盤を生かしたデータマーケティングの推進や、先端テクノロジーを活用した新たな消費体験の創出を図り、データや金融サービスを絡めた次世代型コンビニサービスを展開していくこととしている。

KDDIと三菱商事の共同運営体制へ

ローソン、三菱商事、KDDIの3社は2024年2月6日、リアル×デジタル×グリーンを融合した新たな生活者価値創出に向け資本業務提携契約を締結したと発表した。

デジタル技術の進展や生活者ニーズの多様化が進む中、これまでのローソングループによる取り組みや、三菱商事グループによる支援体制にとどまらず、顧客基盤や豊富なデジタル知見を有するパートナーとの連携がさらなる企業価値向上に資すると考え、KDDIとの提携・協業を深める結論に達した。当初はもう1社パートナー候補者がいたが、協議の過程で辞退したという。

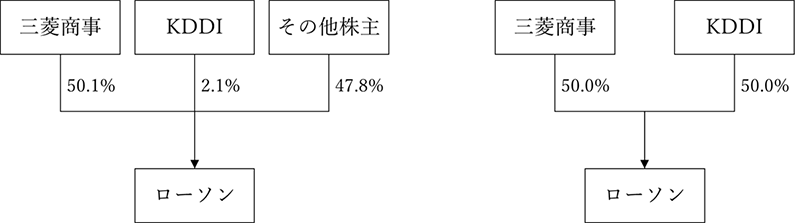

三菱商事とKDDIは、公開買付け(TOB)などによるローソンの株式非公開化に関する取引に合意し、KDDIがローソンに対しTOBを実施する。三菱商事とKDDIがローソンの議決権を50%ずつ保有し、共同運営していく。

TOB成立後も一部株主が残っている場合、スクイーズアウト手続きによって株主を三菱商事とKDDIのみとし、議決権50%ずつとしたうえで上場廃止する。2023年8月時点におけるローソンの株主には、三菱商事(50.11%)を筆頭に、日本マスタートラスト信託銀行(8.15%)、日本カストディ銀行(2.74%)、SMBC日興証券(2.31%)、KDDI(2.11%)、NTTドコモ(2.09%)などが名を連ねている。

リアル×デジタルを促進

3社による具体的な取り組みとしては、ローソンとKDDIのリアル店舗ネットワークを構築し、相互にサービスの取り扱いを強化する。ローソン店舗としては、通信関連商材や銀行・保険サービス、ヘルスケアサービス、エンタメサービス、モビリティサービスなどが対象サービスとして挙げられている。

デジタル領域においては、KDDIとローソンが持つ会員情報連携による国内最大級の顧客データ基盤を構築・活用し、顧客満足度とロイヤリティの向上を目指すほか、KDDIのDX知見や技術提供によるローソン店舗オペレーションの最適化を図っていく。

EC事業のテコ入れなるか?

ポイントは、やはり実店舗とデジタル・ネットサービスをどのように融合し、その効果を最大化していくかだろう。

その1つとして注目されるのがEC事業だ。ネット通販が全盛を迎える中、食品や日用品などリアル店舗が中心となっている小売領域も例外ではなくなってきた。ネット経由の注文・販売をいかに拡大し、効率的にさばいていくかが重要となっているのだ。

後述するが、ローソンも早くからEC事業に注力してきたが、なかなか成果を出せていないのが現状だ。今回の3社による提携を契機に、ネット販売の強化とリアル店舗網を有効活用した配送事業をテコ入れする可能性は高い。

以下、ローソンにおけるこれまでのEC事業と今後の展望に触れていく。

■ローソンのEC事業

直営ECはサービス停止

ローソンは2000年、パナソニックと三菱商事、NTTドコモとともに合弁アイ・コンビニエンスを設立し、iモードを使用したECサイト「iLAWSON」を展開するなど、早くからネット販売事業に乗り出していた。iLAWSONはiモードで注文を受けた商品をローソン店舗で決済し、受け取るサービスだ。

2012年には、ヤフーと合弁スマートキッチンを設立し、翌年同名の生鮮品定期宅配サービスを開始した。2014年に同サービスをローソンフレッシュに改め、定期便以外のサービス展開も開始した。

しかし思うように黒字化が進まず、2018年には朝注文した商品を夕方に店舗で受け取ることができるローソンフレッシュピックサービスに切り替えた。しかしこのサービスも2020年に停止している。

なお、グループ内でスーパーを展開する成城石井は2022年にECサイトアマゾン上でネットスーパーを展開するほか、ANAやJALのサイトにも出店している。

宅配受け取り拠点やデリバリーサービスは安定?

一方、物流・配送拠点としての店舗の活用や他社サービスとの提携は一定の成果を上げているようだ。ローソンは2015年、佐川急便を傘下に収めるSGホールディングスと業務提携契約を締結し、ローソン店舗を起点とした宅配受け取りや御用聞きサービスを行う共同事業を設立した。

同年、楽天とも連携し、楽天市場の対象商品を全国のローソン店舗で受け取ることができるサービスを開始した。

また、サービス停止したローソンフレッシュピックは、提携するクックパッドが運営する生鮮食品ECサイト「クックパッドマート」向けに食品を供給する形で残っており、ローソンの一部店舗に生鮮宅配ボックス「マートステーション」を設置して商品の受け取りを可能にしている。

このほか、Uber Eatsをはじめとしたデリバリープラットフォーム各社との連携も進めており、2023年度上期にはデリバリーサービス導入店舗は4,000店を超えた。2024年春には、商品在庫数をリアルタイムで各社のプラットフォームに反映する仕組みを構築し、取扱商品数を現在の700種から3,000種に拡大するという。

また、KDDIと資本関係にあるデリバリー・テイクアウトアプリ開発・運営のmenuと2022年に提携し、デリバリー事業拡大を図っている。

2023年8月には、クイックコマースのさらなる推進に向け、「ITソリューション本部 店舗システム部」を分割して「ECシステム部」を新設している。

■3社協業のメリットは?

EC事業やリテールメディア事業をテコ入れ?

EC事業に力を入れているものの直営サービスは成り立たず、他社プラットフォームを活用した販売が中心となっているのが現状だ。

米国では、Walmartのように自社運営のECサイトによる販売を大きく伸ばし、そこから得た情報を活用したリテールメディア・広告事業における売上高も急伸しているという。スケールメリットを生かしたEC事業で販売数を増加するとともに、その過程で得られたさまざまな顧客情報を分析することで、さらなる収益を生み出すビジネスモデルだ。

ライバルのセブン‐イレブンも試行錯誤を続けながらEC事業に注力し、さらにはリテールメディア事業の強化を図っている。

ローソンもここで乗り遅れるわけにはいかない。ECの自社運営には、スケールメリットやUI、UXなどの要素も欠かせないが、顧客のネット上での行動や購買データ、物流宅配データ、移動データなど、さまざまな情報の分析も必須となる。

こうした点でKDDIの知見を最大限生かすことができれば、ローソンのリテールメディア事業も軌道に乗り、ネット販売やリアル店舗の販売と相乗効果を生み出していくことが可能になりそうだ。

店舗網を配送拠点化するメリットも

ここからは自動運転ラボの妄想となるが、こうしたEC事業と合わせて、リアル店舗網を活用した配送事業も将来的に有望となる可能性が高い。

ラストマイルをはじめとする物流分野は、人手不足などを背景に岐路を迎えているが、高止まりする配送需要とドライバー不足の溝を埋めるには、より高効率な配送システムの確立など、新たな一手が必要不可欠となっている。

その解決策の1つは、コンビニの受け取り拠点化だ。例えば、宅配事業者らが結託して共通のスマートロッカーシステム・サービスを構築し、全国各地のコンビニ駐車場などにスマートロッカーを設置することで、ラストマイルの人材不足に大きく貢献できる。

ロッカーに入らない荷物や要冷蔵品などはコンビニ店舗で預かり、人が対応することもできる。都市部のコンビニは土地的に余力がなさそうだが、地方では広い駐車場を整備したコンビニが増えている。その一部を有効活用しつつ、集客につなげるのも1つのビジネスとなり得る。

都市部や一部マンションなどで設置が進むスマートロッカーシステムを全国拡大し、スタンダード化させる面でもコンビニの活用は非常に有用なものと思われる。

自動運転技術でコンビニを配送拠点に

さらなる発展形も考えられる。自動配送ロボットや自動運転車を活用した無人宅配事業だ。コンビニに宅配物が集まる流れを構築した後、自動運転技術による無人配送事業を自ら手掛けるのだ。

ラストマイルを担う自動配送ロボットの守備範囲は、現状数百メートル~数キロメートルが限度となる。車道を走行するミニカー規格の自動運転配送車も、安全走行を担保するため当面の守備範囲を10キロ未満などにとどめる可能性が高い。

配送対象エリアが狭ければ、宅配事業者自らがロボットを導入するメリットは小さく、無人配送サービスは各小売店舗などが個別に導入する程度にとどまりがちとなる。

しかし、細かな店舗網を持つコンビニを拠点とすれば、国内の大部分を対象エリアに収めることが可能になる。ロボットなどで運ぶことができない荷物は、スマートロッカーや店舗対応とすることで、配送・受け取り拠点の両方の機能を持つことができる。

受け取りに対する注文者の協力・理解が欠かせないが、こうしたサービスをスタンダード化できれば、宅配事業者のラストマイル問題は一気に解決する。これまで一戸一戸を巡っていた宅配運送の膨大なタスクを、コンビニを回ることで終えることが可能になるのだ。

サービス利用者の送料を大幅割引するなどわかりやすいインセンティブ付与が必要となりそうだが、これらのシステム・サービスを一連のものとすることで効率化・省力化を促進し、インセンティブを補う分以上の収益を見込むことができるはずだ。

自社コンビニが配送拠点・受け取り拠点化されれば、リアル店舗の売り上げのみならず自社ECの運営にも大きなメリットとなる。

事業全体を総括可能な三菱商事のネットワークや、スマートロッカーや自動配送ロボットなどデジタル分野で必須となるKDDIの通信技術など、3社の知見を結集することでこうした事業展開も可能になるのではないだろうか。

【参考】ラストマイル×コンビニについては「自動運転時代の「コンビニ」「郵便局」、ラストワンマイルの物流コア拠点に」も参照。

自動運転時代の「コンビニ」、ラストワンマイルの物流コア拠点に 津々浦々に店舗を構える「郵便局」も https://t.co/RNj1m84PgH @jidountenlab #自動運転 #ラストワンマイル #コンビニ

— 自動運転ラボ (@jidountenlab) April 29, 2019

■【まとめ】店舗網を武器にデジタルの力で新たなビジネス創出へ

ローソンら3社がどういった絵を描いているかは不明だが、EC事業の再構築などに着手する可能性は否定できない。また、KDDIや三菱商事は自動運転や自動配送ロボット実証に関わりを持っている。

3社のリソースやネットワークを結集し、宅配業界を巻き込む形で新たなビジネスを展開できれば、コンビニ事業としても宅配事業としても新たな道を開拓することができるのではないだろうか。

全国をまたにかける実店舗網を、デジタルの力でどのようにビジネスにつなげていくか。3社の取り組みに要注目だ。

【参考】関連記事としては「KDDIが「空飛ぶデリバリーサービス」!長野県伊那市で配送イノベーション」も参照。