タクシー会社しか運行主体になれない「自家用車活用事業」(通称:日本版ライドシェア)に続き、Uberなどの非タクシー会社もサービスの展開が可能になる本格版ライドシェア解禁に向けた議論が白熱している。

少し前までは「ダメ!ゼッタイ!」状態だったライドシェアだが風向きが大きく変わり、現在は波に乗る改革派に対し反対派が必死に抵抗しているような状況となっている。

議論はまだまだ続きそうだが、反対派や慎重派はどのような理由で反対意見を主張しているのか。反対勢力の言い分をまとめてみた。

【参考】ライドシェア反対派については「ライドシェア解禁、「反対勢力」一覧」も参照。

記事の目次

■安全面を危惧

「ドライバーによる犯罪が増える」

ライドシェア反対論の中で一番多く聞こえてくるのが「安全面」だ。ほぼ全ての反対論者が、事故や犯罪の増加を危惧している。

普通自動車第二種免許を取得し、企業の運行管理や教育、保険のもと運行を行うタクシードライバーに対し、ライドシェアドライバーは基本的に二種免許が不要な素人ドライバーで、車両の点検整備なども自身が責任を負う。プラットフォーマーに遠隔点呼や指導監督などを義務付けたとしても、その管理監督には限界がある。

企業に所属しているタクシードライバーに比べライドシェアドライバーは得体が知れず、海外では犯罪に巻き込まれる事例が相次いでいるためライドシェアに反対する――といった論法だ。

ドライバーによる犯罪発生の懸念は、確かに否定できない。2023年国会における答弁書によると、日本のタクシーの年間輸送回数は約5.6億回で、米国の主要ライドシェア企業は約6.5億回という。

2020年における事故・事件の件数は、交通事故死者数が日本(タクシー)16人、米国(ライドシェア)42人、身体的暴行による死者数は日本ゼロ、米国11人、性的暴行件数が日本19件、米国998件という。

単純計算だが、性的暴行件数の発生率は日本(タクシー)0.0000033%、米国(ライドシェア)0.00015%となり、ライドシェアの方が約45倍高いことになる。

もちろん、日本と米国では犯罪発生率そのものが異なるためこの45倍という数字を鵜呑みにすることは正しくないが、企業管理下にあるタクシードライバーに比べれば、危険性は幾分増すものと思われる。

ライドシェアドライバーは登録時に交通違反歴や犯罪歴などをチェックされるが、犯罪歴は厳密な意味でチェックしきれないのが現状だ。

ライドシェアに限った話ではないが、性犯罪対策などについては、英国で運用されているDBSの日本版導入に向けた議論が進められているようだ。子供と接する業務に就くべきでない人物のデータベースを構築し、犯罪証明の管理・発行などを行うシステムで、前科のある人を一定の職種から排除可能にすることができる。

ライドシェア導入に際しては、こうしたシステムの是非を含め、通報システムや同性限定運行の選択など、さまざまな対策を講じる必要がありそうだ。

【参考】ライドシェアにおける犯罪については「ライドシェアでの性的暴行、米国で年間約1,000件 発生率、日本のタクシーの45倍」も参照。

「交通事故が増加する」

運転のプロであるタクシードライバーに比べ、ライドシェアドライバーの運転では事故が増加する……という意見もあるようだ。ただ、タクシードライバーの事故率は、一般ドライバーよりも高い傾向にあるのが現実だ。

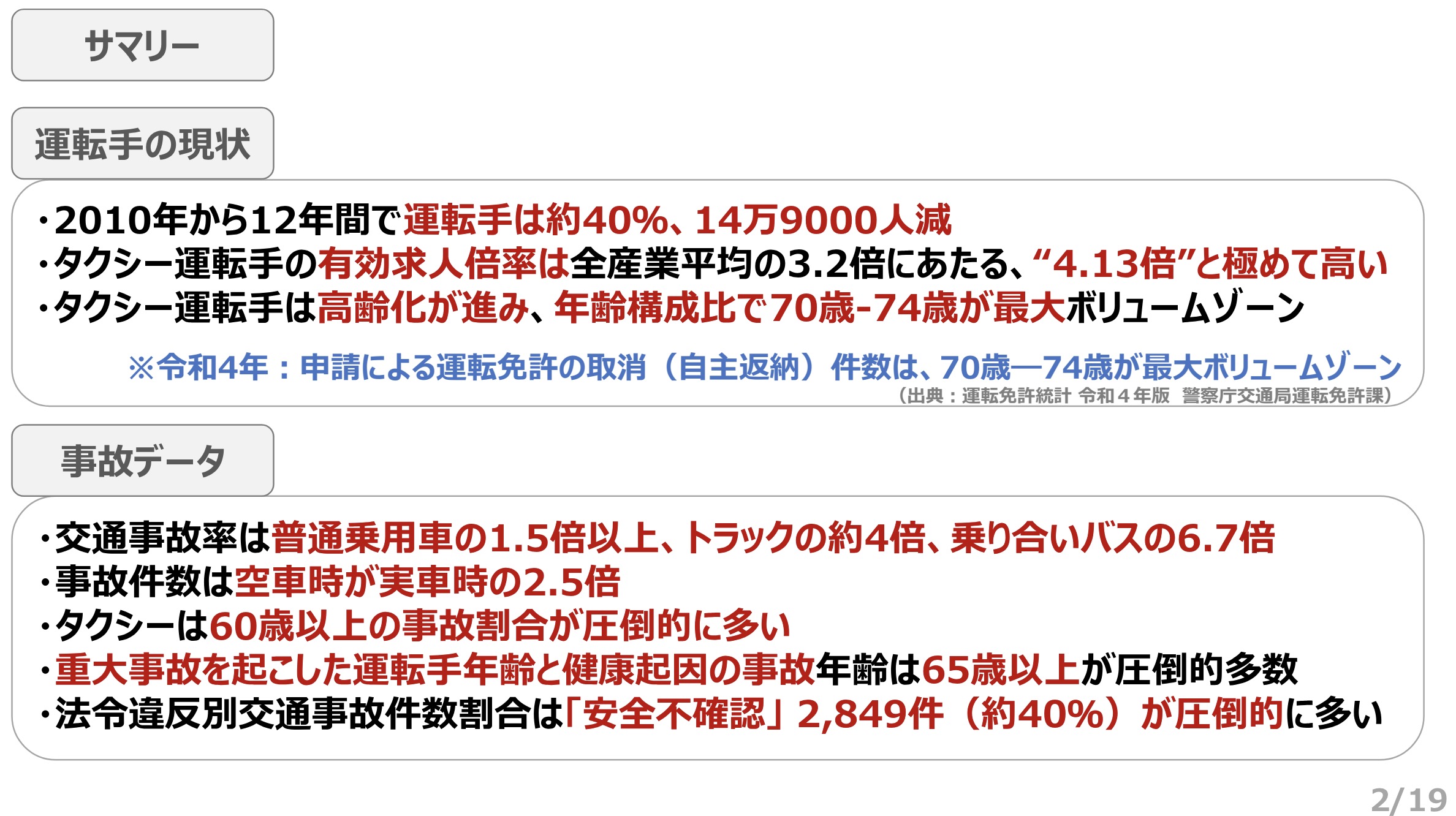

2023年11月開催の規制改革推進会議・地域産業活性化ワーキング・グループにおいて、委員を務めるLINEヤフー代表取締役会長の川邊健太郎氏が提出した資料によると、タクシーの交通事故率は普通乗用車の1.5倍以上で、事故件数は空車時が実車時の2.5倍、60歳以上の事故割合が圧倒的に多い特徴があるという。

考察として、事故発生が空車時に多いことから、「流し」というタクシー特有の業務形態との因果関係に触れている。仮にこれが正しければ、流しのないライドシェアのほうが事故が減少する可能性がある。

年齢面の影響もありそうだ。一般的に、交通事故率は10~20代の若い世代が最も高く、40代前半に向け徐々に減少する。そこから再び上昇に転じ、年齢を重ねれば重ねるほど事故率もアップしていく。高齢化が進むタクシードライバーの危険性を指摘する声もあるが、若い世代が多く参加しそうなライドシェアも危険と言えば危険だ。

タクシーはその特性上、長時間運転が続く。休憩を挟んだとしても一般ドライバーに比べれば長く、注意力・集中力に限界を生じることも当然あるだろう。タクシーとライドシェア、事故の観点からは一概にどちらが危険とは言えない状況ではないだろうか。

▼タクシー運転手の現状とタクシーに関する事故データ|川邊健太郎

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_05local/231113/local_ref03.pdf

「ライドシェアは白タク行為だ」

ライドシェアは白タクだ!!……と糾弾する声も依然として多い。白いナンバープレートで運行するという意味では正しく、現在の法律のもとライドシェアを行えば確かに白タク行為に該当するが、これをもってライドシェアに反対するのは全く別の話だ。

現状の白タクは、国の許可を受けずに有償でヒトやモノを輸送する完全な違法行為だ。交通違反歴も関係なく、安全を保障するすべは何もない。

ライドシェアも、もし無条件でドライバー登録が可能であれば質的に白タクと変わらないと言えるが、実際は制度化され、一定の義務を課されたうえでの運用となる。制度化を前提に議論を進めているものに対し、無制度状態のものを物差しに据えるのは筋違いな話だ。

重要なのは、プラットフォーマー、ドライバー双方にどのような義務が課されるかだ。この課すべき義務について「安全上~~が不十分」などと論じなければ、ライドシェアが俎上にのることもなく議論が空転するばかりとなる。

■労働面を危惧

「タクシードライバーの労働条件が悪化する」

労働関連では、やはりタクシー事業に従事する労働者の労働条件悪化を懸念する声が強い。既存客をライドシェアに奪われ、タクシー1台当たりの売り上げが減少するためだ。

今般のライドシェア導入をめぐる議論は、都市部におけるタクシーの供給不足、需要過多を引き金に一気に熱を帯びたが、その背景にはコロナ禍におけるドライバー減少やその後の経済回復・インバウンド回復などがある。需給バランスの乱れには明確な理由があるのだ。

こうした背景を考慮すると、仮に本格版ライドシェアが解禁されたとしても、それを理由に全体の需要が特段伸びることはなく、一定の需要をタクシーとライドシェアで奪い合うことになる。

タクシードライバーは歩合要素が強いため、1台当たりの売り上げが減少すればドライバーの収入減少に直結する。需要が伸び続ける、あるいは高止まりしない限り、ライドシェアにシェアの一部を奪われるのは必然となり、ドライバーの待遇に影響が出る可能性は十分考えられる。

「ワーキングプアを生み出す」

ライドシェアドライバーは、多くの場合副業としてサービスに従事する。空いた時間とマイカーを有効活用し、移動サービスを提供することがベースとなっているのだ。

この働き方が、ギグワーカー・自営業者に位置付けられるのか、あるいは雇用に準じた労働者とみなされるのかが世界的議論となっている。

ギグワーカーは自由度が高い一方、労災補償・社会保障も自身に依存することになり、場合によってはワーキングプアを生み出すことにつながりかねない。こうした点を懸念し、反対する意見もあるようだ。

気が向いた時だけサービスを提供するようなスタイルであれば特に問題はないが、中には本業レベルでサービスに従事するドライバーもいる。こうした場合を念頭に、プラットフォーマーとの雇用関係が事実上成立するのか否か……という争点だ。

Uber Technologiesをめぐる欧州連合(欧州司法裁判所/2017年)の判断では、「Uberはマッチングサービスを手掛けるサービス業ではなく運輸業」と位置付けられた。米国各州でも同様の判決が見られる。

プラットフォーマーはただの仲介役ではなく、サービスとドライバーに対し一定の責任を負う形が主流となっている。

ドライバーのワーキングプア化はある意味自己責任とも言えるが、いずれにしろ雇用・労働面の問題はしっかり整理しなければならない重要事項だ。

■その他の理由

「公共交通をゆがめる」

前述したように、ライドシェア解禁によってタクシー事業者のシェアが一定程度奪われることはほぼ間違いない。その影響はタクシードライバーのみならず当然事業者にも降りかかる。中には、経営に行き詰まる事業者が出てくるかもしれない。こうした点を危惧し反対する意見もある。

「既存事業者の保護」と捉えれば「既得権」と言われそうだが、移動サービスが限定的な地域においては、タクシー業界の衰退が公共交通に大きな影響を及ぼすこともある。

ギリギリで利益を確保していた地方のタクシー事業者が、ライドシェア解禁によって赤字に陥り、事業停止する可能性は否定できないだろう。

「タクシーの代わりにライドシェアサービスがあるなら問題ないのでは?」という意見もあるだろうが、サービスの安定性・確実性の観点を考慮すれば問題が生じかねない。ライドシェアはあくまで個々のドライバーが提供するサービスであるため、常に安定したサービスが提供されるとは限らないためだ。

タクシー事業者が撤退した後、個々のドライバーがサービスから手を引けば、あとには何も残らない。おそらくタクシー事業者も戻ってはこないだろう。

競争は大事だが、移動における「公共性」の観点を忘れてはならない。地域における移動課題の解決を大前提に、既存のタクシーサービスをどのように位置付けるべきか、その存在意義についてしっかりと議論すべきときが訪れているのかもしれない。

「タクシー規制緩和で十分」「タクシーの台数を増加すればよい」

ライドシェアを導入しなくても、タクシー業の規制緩和を進めることでサービスの質も量も上げることができる――とする意見もある。

全国ハイヤー・タクシー連合会は、規制緩和により3年以内にタクシー不足を解消可能としている。都市部においては、運賃改定による乗務員賃金の上昇や、二種免許取得期間の短縮化・多言語化、アプリ活用による生産性向上などを実現することで、1年で不足を解消できるとする。

観光地・インバウンドでは、他営業区域からの応援による供給対策などによって2年、地方・過疎地では営業所設置要件の規制緩和や乗り合いデマンドタクシーなどの導入で3年以内に解消見込みという。

タクシー業界は、これまでも相乗りや事前確定運賃、ダイナミックプライシングの導入などさまざまな改革案を提案し、一部は実現してきた。業界のイノベーションに対しては意欲的だ。

詰まるところ、職業としてタクシードライバーの魅力が向上すればタクシー不足を解消できる可能性が高い。業務効率化やサービス多様化などを通じて、待遇改善をはじめドライバー職の魅力をどのように引き出すことができるかが大きなポイントとなりそうだ。

【参考】タクシー改革については「日本のタクシー業界、改革へ11案策定 ダイナミックプライシングや相乗りサービス」も参照。

■【まとめ】筋が通った言い分にはしっかりと対応・対策を

安全面やドライバーの労働・待遇面、公共的観点などが主な言い分となっているようだ。全ての言い分が正論というわけではなさそうだが、賛成派は、筋が通った言い分に対してしっかり対応策を提示したうえで説得に当たらなければならない。

まだまだ二転三転することが予想されるライドシェア議論。今後の動向に要注目だ。

【参考】関連記事としては「ライドシェアとは?(2024年最新版)日本の解禁状況や参入企業一覧」も参照。