大きな風が吹いた参議院議員選挙が終わり、衆議院に続いて参議院でも与野党が逆転した。政策上、自動運転分野が特に話題になることもなく、良い意味で既定路線が続くものと思われる。

ただ、税金の使い道については年々国民の目が厳しくなっている。そのうち、自動運転分野もやり玉に上げられるかもしれない。自治体による自動運転実装事業は手厚い助成がなければまず成り立たないが、税金の使途として考えた場合、それは正しい道なのか。

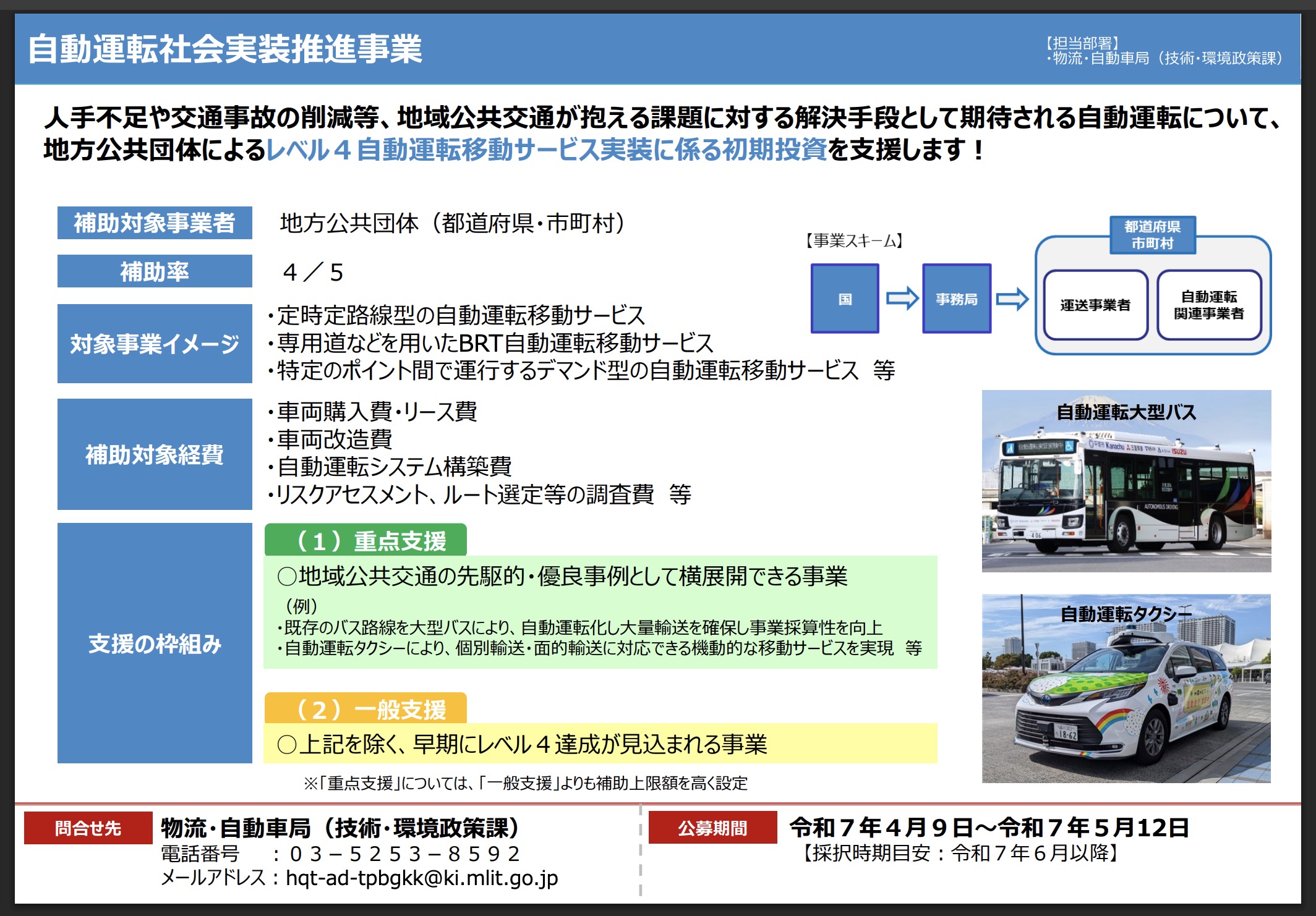

例えば、国土交通省による補助事業「自動運転社会実装推進事業」では、限度額はあるものの事業費の4/5 、つまり80%が補助される。こうした補助は果たして妥当なのか。同事業を例に、自動運転分野における補助の在り方について考察していく。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■自動運転社会実装推進事業の概要

令和7年度の採択数は3割減

国土交通省の自動運転社会実装推進事業の予算額は、令和6年度が214億500万円の内数、令和7年度が209億500万円の内数となっている。厳密には、同省の地域公共交通確保維持改善事業の予算額が200億円規模で、そのうちの一部が自動運転社会実装推進事業に充てられている。

令和6年度の自動運転社会実装推進事業には99事業、令和7年度は重点支援13事業、一般支援54事業の計67事業がそれぞれ選定された。

令和7年度は採択された事業数が前年比約3割減となっている。後述するが、中には不採択となった自治体もあった。選定が厳しくなった可能性が考えられるが、もともと採択予定数を60事業程度に絞っていたようだ。

▼地域公共交通確保維持改善事業費補助金 (自動運転社会実装推進事業)の公募結果について|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000545.html

将来のレベル4サービス実装が前提に

自動運転社会実装推進事業は、地域づくりの一環として行うバスサービスなどの自動運転化に伴う経費に対し、地方公共団体、または地方公共団体を代表とする自動運転社会実装推進事業コンソーシアムが、その費用負担を軽減するため経費の一部を助成する事業などに要する経費を補助し、自動運転技術を活用した持続可能な移動サービスを構築することを目的に据えている。

地域公共交通サービスにおける自動運転導入を通じ、既存公共交通サービスや異業種との連携や共存を図りながら多様なサービスに展開できる事業モデルを確立すること、道路運送車両法に基づいた適切な体制設計のうえ、導入地域におけるサービスに適合した車両性能・機能を実現すること、社会的受容性の醸成及びユーザーや地域住民らの行動変容に向け、地域住民らに対し自動運転技術に対する正しい理解を促進すること――をビジョンとして設定し、持続可能な地域交通の実現を見据え取り組むものとしている。

補助対象は、将来的にレベル4自動運転技術の提供を見込む事業者が参画すること、持続可能性を踏まえた計画を策定すること、自動運転移動サービス実現に向け「レベル4モビリティ・地域コミッティ」を設置すること、地域公共交通計画などに留意した取り組みを実施すること――を前提に、自動運転の通年運行の実施、レベル4実現を前提とした技術の磨き上げ、事業性の検討などを通じて、自動運転を活用した地域づくりを推進する取り組みに係る事業が補助対象事業となる。

採択予定数は、地域公共交通の先駆的・優良事例として横展開できる事業を重点支援事業が最大10事業程度、重点支援事業を除く早期レベル4実装が見込まれる事業を一般支援事業 が50事業程度としている。

補助率は4/5=80%で、補助額は重点支援事業が最大3億円、一般支援事業が最大1億円とされている。

▼自動運転社会実装推進事業(地域公共交通確保維持改善事業)

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001869775.pdf

年間マックスで総額100億円規模を補助

単純計算だが、本年度採択を受けた67事業がマックスで補助を受け取った場合、重点支援42億円、一般支援54億円の計96億円となる。これを多いとみるか少ないとみるかは何とも言えないが、予算規模として、同事業だけで毎年度約100億円が活用されていることになる。

自動運転サービスの社会実装を目指すのであれば、基本的に単年度で事業が終わることはなく、補助を受ける地方公共団体は数年間国の補助を受け続けながら事業を展開していくことになる。

その妥当性については賛否があるかもしれないが、最終的に無人の自動運転サービスが実用化され、技術面、コスト面含め持続可能な公共交通サービスを実現できるのであれば、安いものかもしれない。

【参考】国土交通省の予算については「物流トラック、一般道は「手動」、高速道は「自動運転」へ!国交省、3.1億円予算計上」も参照。

■公共交通の現状と自動運転の効果

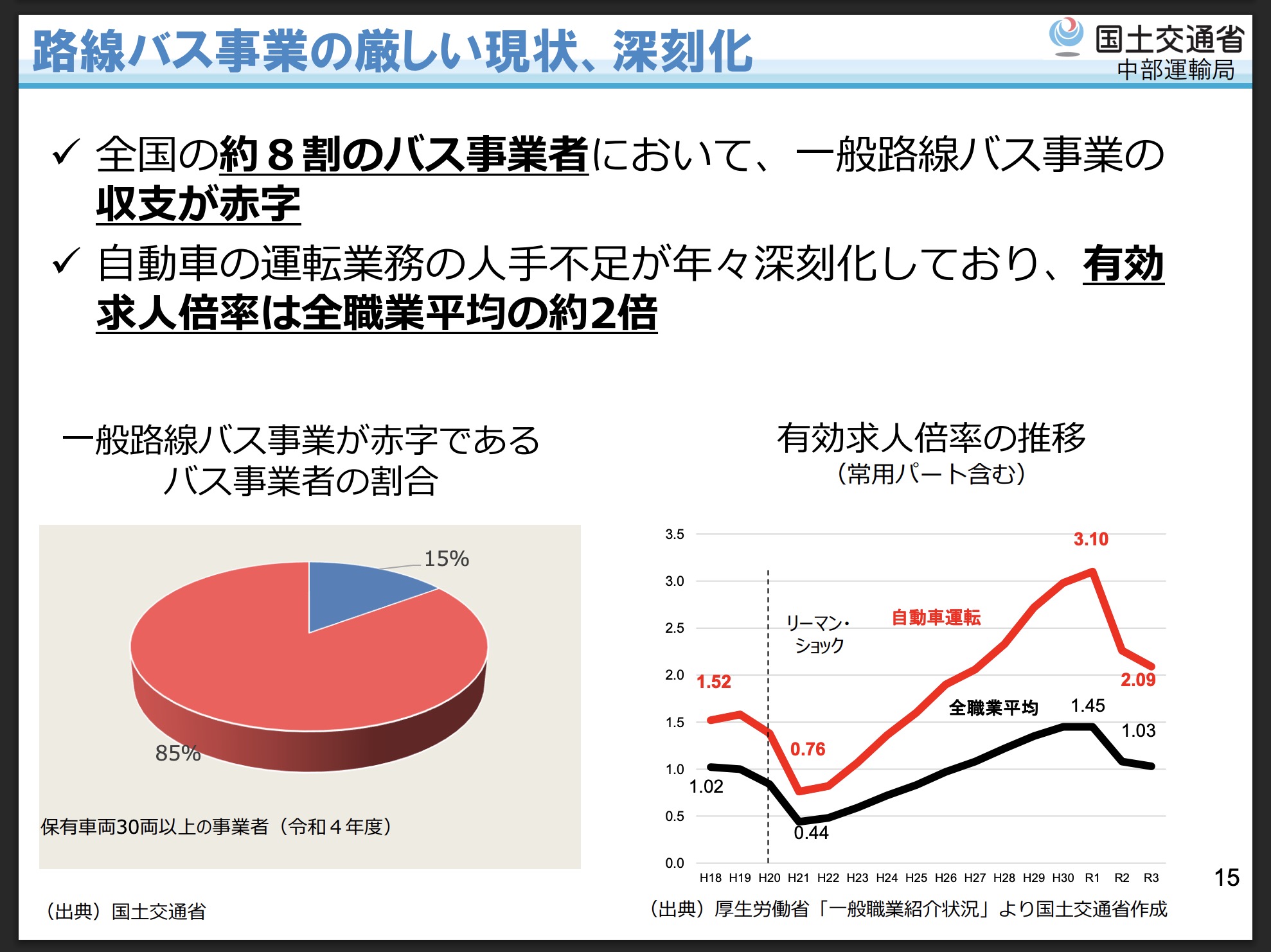

そもそも公共交通は赤字が大半

一般路線バス事業においては、7~8割ほどのバス事業者が赤字とされており、公共交通に位置付けられているものの多くは市町村らが運行事業費や運営補助費などの形で財政支出し、赤字分を補填している。

公共交通の種類や自治体の規模などにより異なるが、各自治体は公共交通領域に年間数千万~数億円規模の予算を確保しているのだ。

自動運転による財政面の効果はまだまだ先

こうした負担は、自動運転サービスを実現してもそう簡単にはゼロにはならない。ドライバー無人化を果たしても、遠隔オペレーターが必要となるなど一定のコストはかかる。イニシャルコストの低減と運用の高効率化を図ることができるフェーズに達してはじめて既存交通より採算ラインが下がる――ということだ。

つまり、財政面で効果を発揮するには、早くとも5年~10年必要になるものと思われる。実証から初期実装のフェーズは従来よりコストがかかるため、そこに充てられているのが自動運転社会実装推進事業だ。

しかし、10年間も自動運転社会実装推進事業として手厚い補助が続くか?――と問われれば、そこは微妙だ。補助額・補助率は80%から70%、60%…と下げられていくことや、打ち切りなども考えられる。この期間中にどこまで赤字を圧縮し、地方公共団体として将来の交通施策に持続性を持たせるかが問われることになる。

将来に渡る収支を可能な限りシミュレーションし、明確なビジョンを持ったうえで事業に臨んでいる地方公共団体がどれほど存在するのかは不明だ。中には、漠然としたビジョンのもと右に倣えで事業を行っているように感じる自治体も存在する。

自動運転の社会実装はマスト

公共交通の維持が赤字前提となっている現状を踏まえつつ道路交通社会の未来を見据えれば、自動運転技術の社会実装はマストな存在となる。こうした未来の実現を国策として描くならば、自動運転の実証・初期実装期における手厚い補助はアリだろう。

地方公共団体単独では、既存公共交通サービスへの支出と並行して自動運転実証に多額の予算をかけることは難しい。自治体任せにしていては各地の取り組みは進まず、自動運転開発を手掛ける企業らの成長も停滞することになりかねない。

やはり国からの補助や助成は必須であり、特にイニシャルコストなどがかさむ初期段階をいかにサポートするかが重要となるのだろう。

【参考】自動運転のコストについては「自動運転バスの車両費、日本は平均1.1億円(現在の4〜5倍)」も参照。

補助が厚過ぎると自助努力が働きにくい?

一方、補助が手厚過ぎると、自助努力がおろそかになりがちで、事業継続性に黄信号が灯るという面も否めない。

自動運転の社会実装事業は、言われるがまま何となく継続していても実を結ぶかもしれないが、その実は小さなものとなる。国の補助がなくなったとき、どのような水準の技術・サービスが手元に残っているのか、そのサービスは住民のためのものとなっているのかなど、怪しい面が出てくる。

そうなってしまうと、あとはお役所仕事として処理するのみで、自動運転のポテンシャルを引き出せないまま終わってしまうかもしれない。現時点で正解はないかもしれないが、しっかりと未来を見据え、サービスの質の向上や費用対効果などを常に意識しながら取り組む姿勢が求められるのだろう。

和歌山市は令和7年度不採択に

令和6年度と令和7年度の自動運転社会実装推進事業採択数は、99事業から67事業に減少した。青森県や秋田県上小阿仁村、岩手県釜石市、東京都大田区、愛知県安城市、和歌山県和歌山市、奈良県、三重県明和町などが姿を消した一方、北海道札幌市や神奈川県茅ヶ崎市など新たに登場した自治体もある。

姿を消した理由は何なのか。取り組みが一定領域に達し、同事業の補助を受けなくても良いフェーズに到達したか、あるいは別の補助に乗り換えたのか。先を見通せず事業中止と判断したのか……などいろいろ考えられるが、中には申請したものの落とされた自治体もあるようだ。

和歌山県和歌山市は令和6年度、NTTビジネスソリューションズとマクニカを運行事業者に据え、JR和歌山駅から和歌山城公園前や岡公園前を経由してJR和歌山駅に戻る約5.3㎞の循環ルートを設定してレベル2による運行実証を12日間実施した。使用した車両はEVOだ。

実証運行における自動運転割合は51%で、交差点における青信号通過時の手動介入が大半を占めたという。ただ、信号協調システムを取り入れた交差点では成果が上がったようで、次年度以降に信号協調の導入範囲を広げ、自動運転割合の拡大を図りたいとしていた。

令和7年度の取り組みに期待が寄せられるところだが、NHKの報道によると、国の補助事業として不採択になったため、本年度の実証を取りやめたという。本年度は、レベル2運行による実証を35日間計画し、国に申請していた。不採択の理由は明らかにされていない。

同市は、事業費8,800万円の計画のうち、80%を国の補助で賄うことを想定していたが、不採択により市単独で事業費を負担することは難しく、中止を決断した。今後については、自動運転の必要性を踏まえ、引き続き検討を進めていく考えを示しているという。

第三者目線で見ると、和歌山市の取り組みは他市町と比べ特段見劣りするものではなく、標準的と言える。なぜ不採択になったのか気になるところだ。

財務省の調査が影響?

関係があるかは不明だが、自動運転社会実装推進事業は財務省の予算執行調査の対象となり、自動運転技術を活用した持続可能な移動サービスの構築に向け事業が有効活用されているかなど検証された。

その結果、社会実装を目指していない取り組みやわずか200メートルの設定ルートによる実証に留まった取り組みなどがあったとし、社会実装に向け低調な取り組みや、取り組みに深化が見られないような事業への対応として、実績評価の仕組みを導入すべきと改善を促している。

自治体などにおいては、あらかじめレベル4実装に至るまでのマイルストーンを設定した計画を策定し、国においても達成状況を評価した上で結果を公表すべきで、合わせて事業の趣旨に沿った実証を行う事業者を支援することを可能とするため、本取り組みを補助金採択時においても活用すべきとしている。

また、持続可能性を踏まえた計画策定が補助金採択の要件となっていることを踏まえ、有人路線を置き換えたり、置き換えなくとも新たなルートを設定したりといった社会実装に向けた実証ルートとなっているかどうかも含め、採択時の要件にすべきと指摘している。

令和7年度の公募中にこの予算執行調査の結果が公表されたため、計画策定など自治体側の対応が間に合わなかった可能性もありそうだ。

【参考】財務省による調査については「自動運転実証、補助金受け「走行たった200m」 財務省が指摘」も参照。

補助金で自治体が潤うわけではない

なお、手厚い補助があるからといって、自治体が特段潤うわけではない。潤うのは、基本的に開発事業者や運行事業らだ。自動運転の実証や実用化にこうした事業者は欠かせず、必然的に事業費の多くが流れていく。

もちろん、それが悪いわけではない。むしろ、現状はこうした公的な流れがないと厳しい。米国や中国ほど投資が盛んではない日本において、開発事業者らの事業を継続していくには、公的な支援が必要となる場面は多々あるのだ。開発行為そのものを支えている側面も見逃してはならない。

その分、開発事業者には結果が求められることになる。技術力と責任感をしっかりと併せ持った事業者に任せたいところだ。

■【まとめ】いつまでも支援が続くわけではない

遅かれ早かれ自動運転社会は到来する――という確実性の高い予測がある一方、発展途上中の最先端技術ゆえ、将来の見通しを立てづらい面もある。実際、コスパ面で自動運転サービスが既存サービスを上回るのはいつなのか?――と問われて、明快に答えられる人はほぼいない。

しばらくは国の支援がなければ成り立たない事業だが、明確なビジョンもなくダラダラと事業を続けられては、税金の無駄遣いと言われても仕方ない――という面もある。

自治体や開発事業者らは、こうした支援がいつまでも続くわけではない――というプレッシャーをしっかりと受け止めながら、事業に臨んでほしい。

【参考】関連記事としては「自動運転、日本政府の実現目標・ロードマップ一覧|実用化の現状解説」も参照。