タクシー会社しかサービスを運営できない「日本版ライドシェア」が解禁・展開され、今年4月でもうすぐ1年が経つ。日本に法人を構えているUberやDiDiはタクシーの営業許可を持っておらず、極めて限定的な制度だという批判が目立つ。

そんな中、国の規制改革推進会議でライドシェアの規制改革に立ち向かっている委員がいる。LINEヤフーの会長であり、日本IT団体連盟の会長も務める川邊健太郎氏だ。

先日のXの投稿では、ワーキンググループの映像を5分41秒にまとめた動画を公開し、作家・村上春樹氏の有名なスピーチを引用しながら「高く堅牢な壁とそれにぶつかって砕ける卵の間で、私はどんな場合でも卵でありたい」と、改革への強い決意を示した。

川邊氏は今、日本のライドシェア制度の何に課題を感じ、改革をどう進め、最終的にはどのような姿が理想だと考えているのか。また、日本最大のインターネット企業であるLINEヤフーがライドシェア事業に参入する可能性はあるのか。

自動運転ラボ主宰の下山哲平と対談した模様を、対談の前編記事としてお届けする。「私はタクシー業界の改革論者ではない」と語った川邊氏の真意とは?

▼【対談後編】日本での普及には「誰が矢面に立つか」が重要 ライドシェアと自動運転に共通点

https://jidounten-lab.com/z_52467

【川邊健太郎(かわべ・けんたろう)氏 略歴】

・

大学在学中にベンチャー企業電脳隊を設立。その後、設立したピー・アイ・エムとヤフーの合併に伴い、2000年にヤフーに入社。「Yahoo!ニュース」などの責任者を歴任。2012年にヤフーCOO、2018年にヤフー代表取締役社長CEO。

・

2019年10月にZホールディングス代表取締役社長CEO、2023年4月にZホールディングス代表取締役会長に就任。同年10月、グループ内再編に伴う社名変更により、LINEヤフー 代表取締役会長に就任(現任)。

■川邊氏「新法でライドシェアを別の業として作りたい」

【編集部】川邊氏は昨年末の12月30日、冒頭触れた5分41秒の動画をXで公開し、日本の規制改革の困難さや既存の業界や事業者に担当省庁が忖度し過ぎる状況を指摘した。

その投稿の中で、日本版ライドシェアや公共ライドシェアという官製の制度にこれから数百億円の補助金が使われてようとしている現状について、「国民負担率が45%に上がっている事実に鑑みると、私は一国民として全く受け入れられない」としている。

▼川邊氏のXの投稿

https://x.com/dennotai/status/1873574847865069778

【ぜひご視聴・シェアください】長めの年末年始休暇、5分41秒だけ時間をください。こちらの動画、この国の規制改革の困難さ、既存の業界や事業者に担当省庁が忖度し過ぎてしまう”規制の虜”の実態を客観的に見る事ができます。… pic.twitter.com/bp3tbscXPW

— 川邊健太郎 (@dennotai) December 30, 2024

川邊氏の投稿には、以下のような注意書きも添えられている。

*予算、補助金についての細かな内訳は以下の通りです。全ての予算が日本版ライドシェアに行く訳ではない旨は予め補足しておきます。

令和6年度補正予算額

326億円(令和6年度当初予算額:214億円)

・社会資本整備総合交付金(地域交通関係):37億円

・鉄道施設総合安全対策事業費:69億円の内数

・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業:158億円の内数

下山 Xの投稿などでライドシェアに関する問題提起を積極的にされています。いま実際にどういう課題があり、何を一番伝えたいと考えていますか。

川邊氏 日本に住んでいる人の移動の自由を確保したいというのが、一番強い動機です。インバウンドへの対応も含まれますが。その手段として「ライドシェア新法」を作り、タクシーとは別に「ライドシェアという業」を作ることで、ユーザーが選択可能な状態になるという姿を目指しています。

移動の自由が確保されれば、生産性も上がっていくと思っており、副次的に経済活性化も狙いたいと考えています。

下山 「移動の自由」ということでいくと、先日GOの社長にインタビューをしましたが、データを見ると配車のリクエストがあったのにマッチングできなかったケースは、とても減っているらしいです。そのため、GO側は総論的には車両が足りてないという認識を持っていません。しかし一般論で言うと、タクシードライバーが足りていません。東京駅を見ただけでもすごい行列です。

【参考】関連記事としては「GO社長が語る「ライドシェアとの向き合い方」 上場理由の一つに「川鍋会長の影響力排除」」も参照。

川邊氏 物理的に「電車やバスがある」という議論もあると思いますが、「バス停や駅まで行かなきゃいけない」とか「出発まで待たないといけない」という手間やストレスは事実として存在します。しかし海外ではそれらが無くなりつつあります。

一方でおっしゃる通り、日本では自分も周りもユーザー体験としてタクシーを拾えておらず、すぐに移動できない状況があります。

自分は海外でライドシェアを利用し、移動したいときにすぐ車が来て、すぐ移動できる経験をしています。こうした自分のユーザー体験を通じて、「日本と海外には移動の自由に差がある」と言っています。

GOさんの場合は「アプリの対応エリアではマッチング率が上がってきている」ということかと思います。GOの方が色々と加算の料金が取れるため、(タクシー会社が)アプリ配車対象エリア内に優先的に車両を回していると思われるからです。

一方、GOが対応していない地域は全然足りていないと思います。また、GOが対応している地域でも、結局、アプリ配車の方に車両をまわしてしまっている結果、電話や流し向けがむしろ足りなくなっていて…ということかと思います。

下山 移動の自由の「物理的」な観点では、それは主に地方の問題です。都心部だと物理的には(ほかの移動手段で)移動できてしまいます。

でもここでいう「自由」というのは「物理的な手段がある」というだけではなく、コスト的な問題も絡んできます。運賃が高いタクシーには乗りにくい人も多くいるため、実質的には自由に乗ることはできません。

どのような意味で「移動の自由」というワードを使っているかで、既得権益側であるタクシー業界と規制改革を推進する側で、課題認識にズレが生じていると感じています。

川邊氏 そうですね。とはいえどちらにしても、ユーザーの移動の自由は、さまざまな観点において、確保されていくべきかと思います。

■川邊氏「ライドシェアで運転できるエリア制限はあってもいい」

下山 過疎化などが進む地方などでタクシーが全然おらず、バスも1日に数本しかない場合、そのエリアに住んでいるお年寄りも観光客も、本当に移動が困難です。

ただ、だからと言って地方でライドシェアを完全開放したとしても、稼げる金額はたかが知れており、移動の足の問題が魅力のある形で解決するかというと、人気の観光地などを除けば、正直、補助金でしか成り立たないと思います。バスでも同じ状況が起きています。

逆に都心部の場合は儲かるからこそ、自由化することによって既得権益の人たちが稼げなくなってしまうため、参入がブロックされています。

つまり「儲けられなくて進んでない」ということと、「儲けられなくなっちゃうから進んでない」ということは、別な議論です。

川邊さんの主張は、地方側と都心側、どちらにフォーカスしていますか。

川邊氏 確かにその2つの話は大事ですね。私としてフォーカスしているのは両方ともです。

私は千葉県館山市に住んでいます。田舎の足不足の問題はかなり深刻化しています。「田舎が儲からない」というのは、田舎の経済を知らなさすぎるからです。元々今ボランティアでやっているのを、経済性を持って顕在化させるだけでも、ビジネスになります。

今は「あそこのおじいちゃんを送っていってあげてよ」とお願いする方も気まずいわけです。そのニーズをお金で満たせるのでしたが、皆さん喜んでお金を払います。

僕も田舎では3足のわらじですけど、みんな大体、兼業です。「農家とスーパー」とか「役所と農家」とかです。専業のライドシェアドライバーが田舎において現れるかというのは、難しいと思います。でも、ちょっと空いている時間にドライバーをやろう、という人はいますし、今ボランティアで送迎をしている人もお金をもらえるようになるなら嬉しいはずで、ドライバーを確保するための解決方法はあります。

一方、「運転できるエリア制限」といったルールは、日本の場合はあってもいいと思います。結局「儲かるから」という理由で、千葉県館山市のドライバーが成田周辺に行ってしまう、といったことが起きると、(地方の移動問題という)解決したいことの根本が解決できないためです。この点はテクノロジーを使い、多少の制限をかけてもいいと思います。

下山 もし完全にライドシェアが解禁され、ダイナミックプライシング(変動料金制)で自由競争になった場合、例えば住所登録している地点から何キロ以内でなければならないという規制をつくれば、市場性の高い稼げるエリアばかりにドライバーが流れるという問題を解決できるわけですね。

川邊氏 そうです。

■下山「補助金は結局、GO(などに)に落ちる構造になっている」

下山 先日のXの投稿では、1円も補助金を使わなくても解決する移動の足の問題の解決のために、国がお金を使うのはいかがなものか、という指摘をされていました。この補助金、つまりは血税の落ちる先はシンプルで、回り巡るとGOなどの現状のタクシー系配車アプリ会社だと思います。

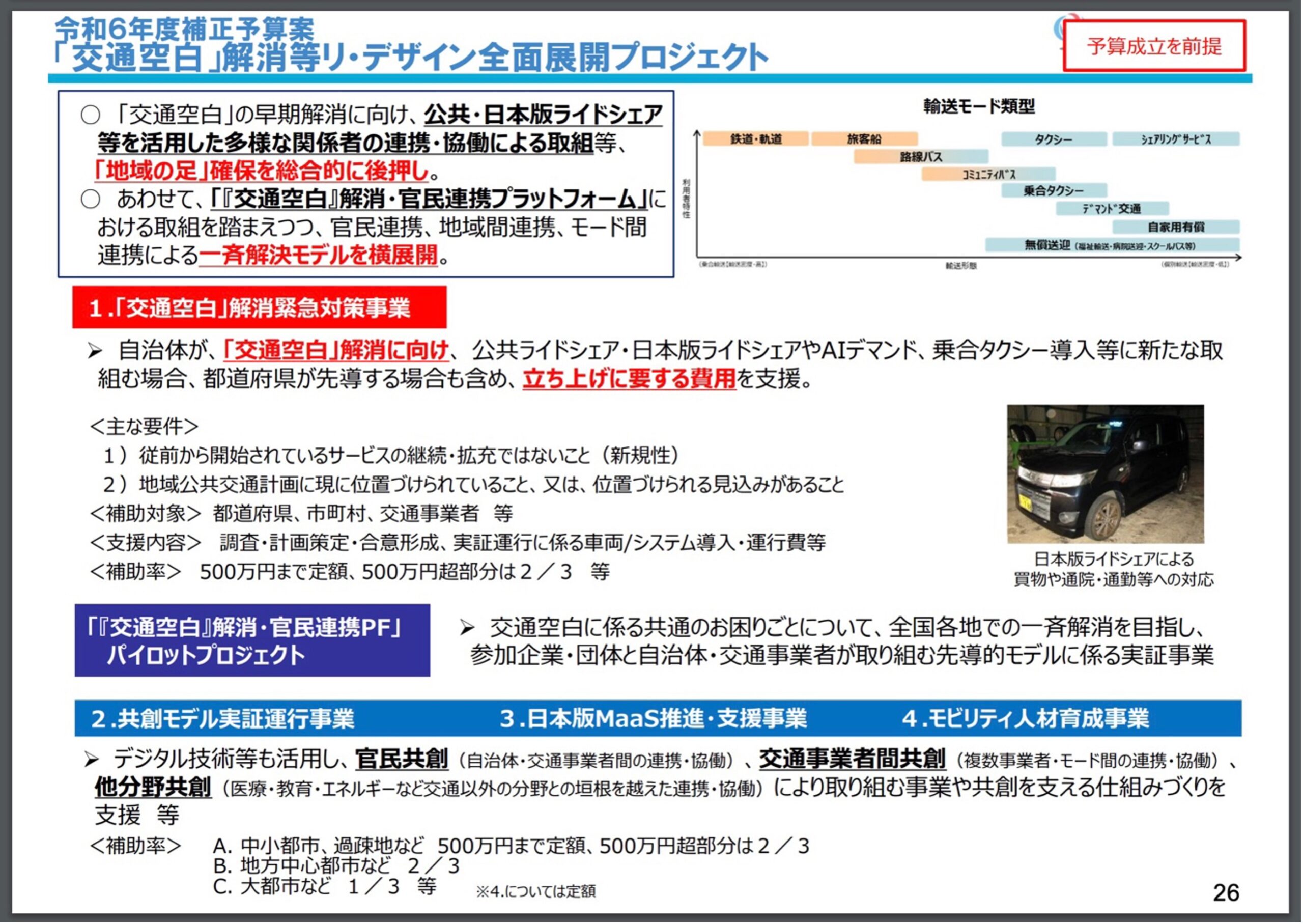

【編注】令和6年度補正予算では、自治体が「交通空白」解消に向け、 公共ライドシェア・日本版ライドシェアの導入などに新たな取り組む場合、立ち上げの費用を支援する内容が盛り込まれ、補助率は「500万円まで定額、500万円超部分は3分の2等」とされている。

・

詳しくは国土交通省公共交通政策部門などによる資料「「地域の足」「観光の足」確保に向けた取組状況と今後の対応」の26ページ(PDF27枚目)を参照してほしい。

この指摘をGOの社長にぶつけて反論をお願いしたのですが、直接的な返答はなかったです。前回のGOの社長へのインタビューで、ライドシェアに関するスタンスについて誤解が生じるくらいなら「沈黙は金なり」と思って発言しなかったことを明かされていましたが、今回もまた沈黙を貫き、広報からは「(直接の)補助金はもらっていません」という趣旨の回答が来ました。

【編注】この補助金は、都道府県や市町村などの自治体などに支払いが行われ、自治体が自らアウトソーシング先やパートナーを探して発注する構造になっている。こうしたケースにおいて発注先になっている場合、間接的に補助金を受けている旨の指摘については、GO側は否定をしなかった。

【参考】関連記事としては「自治体と連携のGO、官製ライドシェアで再び「沈黙は金なり」モード?」も参照。

実際に配車アプリのトップシェアはGOであり、ライドシェアをする場合の配車アプリなどのインフラ開発費用や運営費用として、相応の補助金が、すでにその仕組みを持っているようなGOなどに流れるわけです。自治体から、地元タクシー会社なども巻き込みながら、それなりの金額がアプリ開発や採用代行というアウトソーシングフィーという名のもとに自治体から支払われるはずです。

川邊氏 GOやほかのタクシー配車アプリに関しては、タクシーのDXに対して大きな貢献をしました。流しや電話でしか呼べなかった状況がアプリで呼べるというユーザー体験になっただけでも、進歩です。

でもやはりあくまでも「タクシー」という範疇でのアプリであり、それはそれでどんどん進化していけばいいのですが、その隣の事業であるライドシェアに関してとやかく言ったり、色んな力を使って参入をブロックしたりはすべきではありません。

よくある話でいうと、コンビニはすごく便利で、そのコンビニの横に「オリジン弁当」(※編注:惣菜や弁当を販売するチェーン店)ができれば、ユーザー目線で見ると、コンビニでも買えてオリジン弁当でも買えて便利なわけです。日々の仕事で忙しくて、料理を作る時間がない人の問題を解決しています。

でも、コンビニ側が怒って「オリジン弁当はここに出店するな」と言ってそういう規制を国に求めるかというと、そんなことはしないわけです。これは誰に聞いても「そりゃそうだ」という反応になるはずです。でも今、タクシー業界はそれに近いことをやってしまっているということを、当事者の方々には認識していただきたいところです。

■川邊氏「僕が問題視しているのは『公共ライドシェア』の方」

下山 補助金についてはどうですか?

川邊氏 日本版ライドシェアに関係する補助金に関して言うと、どこからどのように使われているかというのは、よくわからないです。僕が問題視しているのは、むしろ「公共ライドシェア」(自家用有償旅客運送制度)の方です。

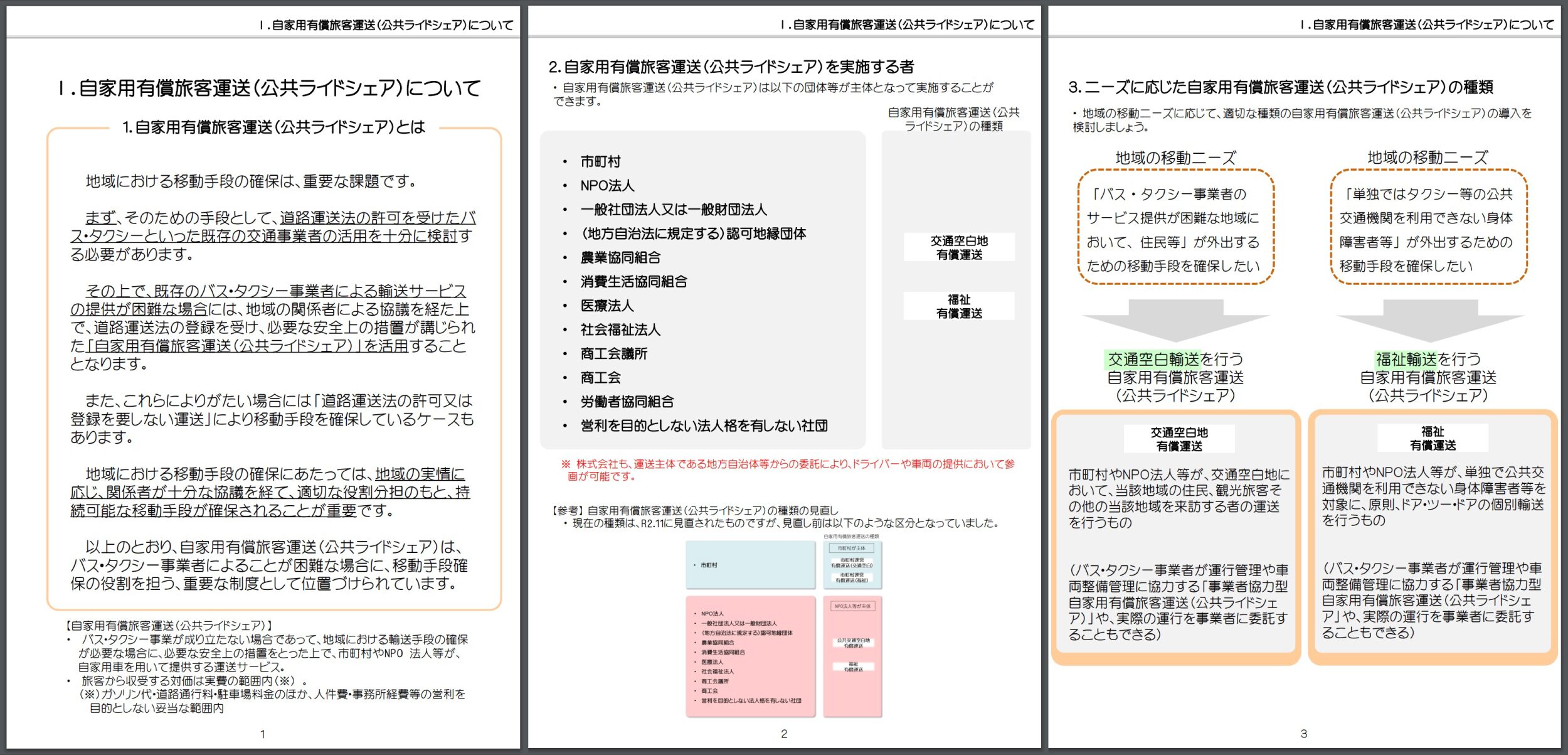

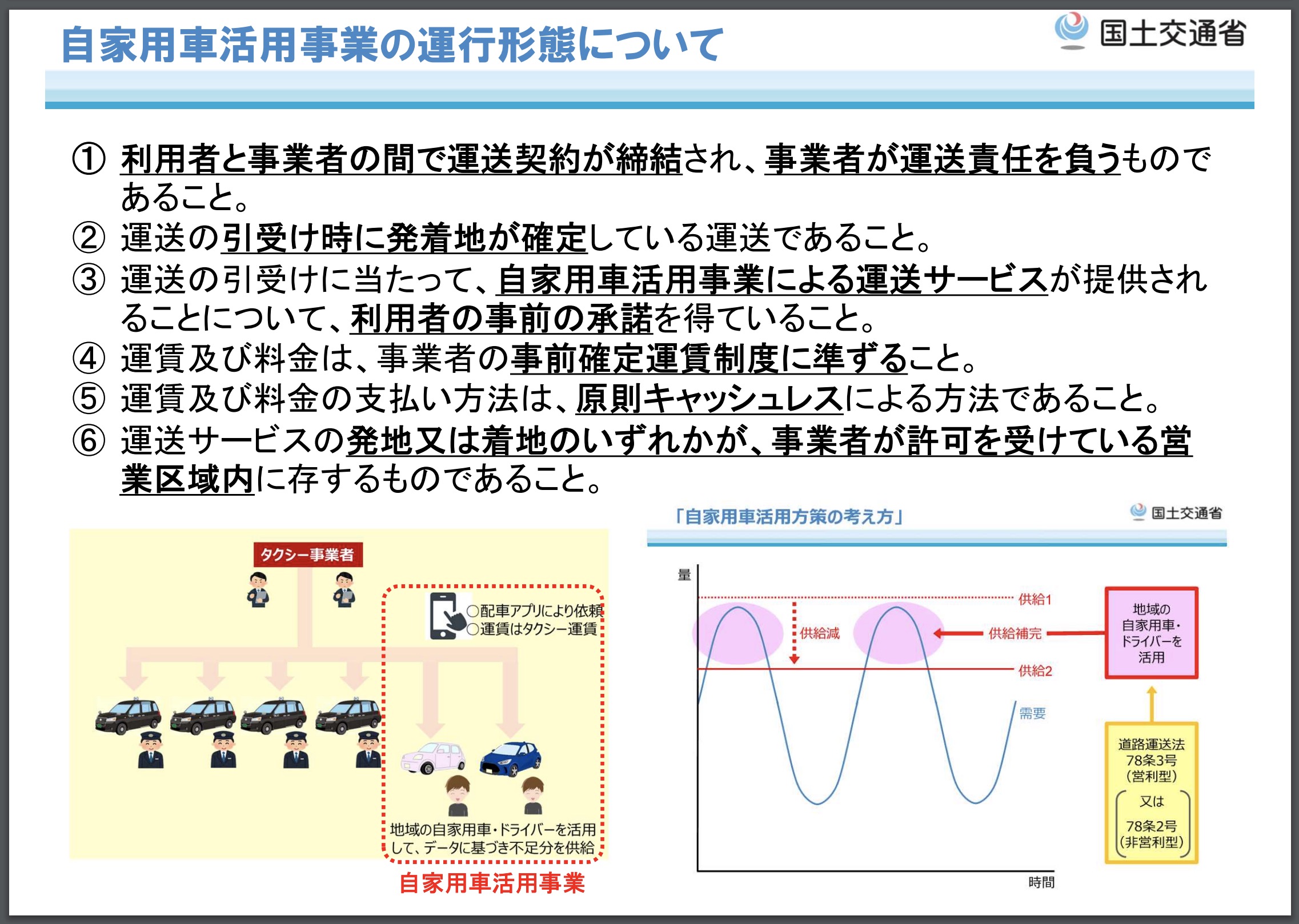

【編注】日本で認められているライドシェアは基本的に、自家用有償旅客運送制度(公共ライドシェア)と自家用車活用事業(日本版ライドシェア)の2種類。

・

自家用有償旅客運送制度は、バスやタクシー事業者による輸送サービスの提供が困難な場合、市町村やNPO法人、一般社団法人、農業協同組合などが主体となって、ライドシェアを提供できる仕組みだ。主に地方でも導入が想定されている。

・

一方で日本版ライドシェアは、タクシーが不足する分の運送サービスを供給することを目的としており、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することを可能とする制度となっている。展開エリアは都市部も含まれる。

採算性の低い地域でも、いわゆるライドシェアのプラットフォーマー的な立場の民間企業が入れば、もうすでに実際ボランティアで送迎をしている人とか、「ちょっとの間だっただけだったらやってもいいよ」と思っている人たちに対して、非常に簡便にドライバーになる機会を提供できるはずなのに、そういう一般のネット企業が作れるような生産性の高いサービスじゃないものに対し、ずっと補助金が入り続けるというのは、本末転倒です。

本来、民間の力でできるものに対して補助金を入れるのはおかしい。補助金は本当に公共でなければできないことに使うべきです。ですから、GOがどうこうということではなく、やっぱ全般的に公共ライドシェアも含めて、民間ができることを民間にやらせないで、武士の商法的な自治体によるライドシェアにジャブジャブと補助金が流れるということは、看過できません。

下山 そもそも、公共ライドシェアをやろうとするような自治体であればあるほど、地元のタクシー会社の事業もしくはそのタクシー会社が実施する日本版ライドシェアがうまくいっていなかったから、そうなっているわけです。こうしたタクシー会社はITを導入するなどしてうまく事業の収益性を確保できなかったわけで、そのタクシー会社がライドシェアをやろうと思ってもノウハウがゼロです。そこで、GOのようなタクシー系配車アプリ組めば、ITの部分をまるっとやってくれるので、「一緒にやります」となる構造です。

つまり、補助金の下りていく先というのは回り巡ってGOかS.RIDE、そのほかの選択肢としてはぎりぎりUberがある、といった具合です。もちろん、一部大手Sier(システムインテグレーター)が独自アプリの開発受託しているケースもありますが。

結局やはりモビリティの領域に関しては既得権益を有している人たちが強く、今回の日本版ライドシェアのままの方が、既得権益勢にとっては儲かる仕組みになっています。

■下山「『鳴かせてしまおうホトトギス』的に実力行使する人が必要」/川邊氏「我々は参入しない」

下山 法律や条文を変えていくには、少しずつボトムアップで意見を上げていくというのは誰かがやらなければなりません。一方で、実行力を持つ立場の人が変革を促していくアプローチの方が早いはずです。

つまり「鳴かせてしまおうホトトギス」的に、完全自由のライドシェアをサービスとして展開しようという大企業や経営者が登場することが、スピード感を持って法律や条文を変えるために必要なわけです。

川邊さんの場合、会議において民間と政府の橋渡しになっているという側面もある反面、ビジネス領域において、GOよりもはるかにインストールされているアプリを持った企業を率いているわけで、実行力を行使する側に回る、要は、LINEヤフーグループがライドシェアに参入するという選択肢はないのでしょうか。

タクシー配車アプリの黎明期にGOやDiDiがお金のバラマキ的にクーポン合戦してシェアを奪いにいったように、アプリの新規登録や初回乗車でユーザーに1,000円のキャッシュバックとかをすれば、それなりのシェアをとれるはずです。

川邊氏 ヤフーLINEであろうと楽天であろうとGoogleであろうと、現状の日本版ライドシェアでは、タクシー会社を持たない限り、サービスを展開できないことは確かです。

ただ、タクシー会社のライドシェアというのは、そもそもライドシェアではないと考えています。ですから、うちもどの会社も、今は本当の意味でのライドシェアはできない状況にあります。ですから、参入は考えておりません。

その上で、私は自社の利益を優先してライドシェアの規制緩和を国に迫っているのではなく、始めから言っている通り、1人のユーザーとしての観点で「移動の自由がどんどん損なわれているのはおかしい」と思って動いています。

かつ、やはり我田引水的なことや利益相反は、こうした政府の規制改革推進会議の委員になるときのモラルの一つだと思っています。利益相反を気にして参入しないということではないですが、単純に現時点ではそもそも参入できる土壌に日本はないわけです。仮に取締会で私以外の人たちが「絶対やろうよ」というムードになった場合は、私の立場としては利益相反があるため、会社を辞めますと以前から宣言しています。

■下山「WGで問題は解決する?」/川邊「下火にならないよう言い続ける」

下山 ではワーキンググループに参加していて、問題が解決するとお思いですか?

川邊氏 移動の足の問題は、先日の内閣府の実態調査を見てお分かりのとおり、ユーザー目線ではまだ解決に至っていないという認識です。そういう実態なのに、誰も何も言わないと、「それをやろうか」とはならないので、誰かがずっと言い続ける必要があります。

規制改革推進会議は法律で設置された「そういうことを言いなさい」という会ですから、「私がそこにいて(ライドシェアの解禁論が)下火にならないように言い続ける」というのは、大事な行為です。

■川邊氏「地方では雇用型はハマらない」

下山 フリーのライドシェアを推進されたいっていうことであれば、いわゆる「雇用型」ではなく「業務委託型」になるわけです。

世の中で言うと、アメリカのライドシェアでは事実上の雇用関係、言うなれば「奴隷契約」に近しい状況となっており、働く人たちの身分を守るという世界的なトレンドもあるので、ドライバー側を守らなければいけない仕組みはもちろん必要です。ただ、だからと言って「業務委託型である必要はない」という話はまた別問題です。

おっしゃられたように、田舎であればフルタイムでは働かない、農家が忙しいときは本業をやるし…と考えると、ますます雇用型とは真逆の話になるのかと思います。

川邊氏 僕は特に地方において、基本的には、そういう隙間時間でやるライドシェアでは雇用型はハマらないと思っています。

終日ずっとドライバーとして働き、かつアプリの指示に100%従わなきゃいけないみたいに指示命令系統か確立している外的要件を持ってしまっているとすれば、それはそれで雇用型というのも考えるべきだとは思いますが、本来的にはやはり業務委託型だと思います。

下山 パートタイムでその時々の都合に応じてフレキシブルに働くという点で言うと、飲食業界などでは当たり前の話です。アルバイトという言い方をしているからトゲがないだけで、ある意味、シフトが不安定なアルバイトも業務委託的です。

川邊氏 この点はスポットワーク(スキマバイト)などの問題にもつながるわけですが、1日の単発の仕事でも、一応雇用としているわけです。だからこれが成り立つのでしたら、ライドシェアでも全て考えを引用すればいいと思います。ただそれ自体が微妙だということであれば、やはりちゃんと制度を考えるしかないです。

■対談の続きは【後編】で

本記事では対談記事の前編として、川邊氏が考える日本のライドシェア制度が抱える問題点や制度設計の理想像、補助金の使い方のほか、ドライバーの働き方が業務委託型もしくは雇用型であるべきかなどに話が及んだ内容をお届けした。

記事後編では、主に自動運転ラボ主宰の下山が指摘する日本におけるライドシェアと自動運転の共通の課題についてのほか、自動運転の実用化・普及に向けた取り組みや機運の現状について、対談の内容を紹介する。

▼【対談後編】日本での普及には「誰が矢面に立つか」が重要 ライドシェアと自動運転に共通点

https://jidounten-lab.com/z_52467