自動運転車の技術開発が進むとともに、スマートタイヤなど自動運転向けタイヤの開発も進んでいる。

ブリヂストンは、空気充填が不要な次世代タイヤ「AirFree(エアフリー)」を開発。パンクしないという特徴を生かし、タイヤの重要性がより高くなる自動運転で活用していく計画だ。2026年までの実用化を目指すようだ。

■空気のいらないタイヤの仕組みは?

通常のタイヤには高圧の空気が充填されている。それによりタイヤは、クルマの重さを支えたり路面の衝撃を吸収したりといった働きをすることができる。パンクなどタイヤの空気圧が適切でなくなるのは大変危険で、特に最終的には無人走行となる自動運転車にとってタイヤに異常をきたすことは致命的だ。

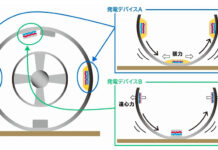

エアフリーは、空気の代わりにタイヤ側面の「特殊形状スポーク」で荷重を支えることでパンクすることがないという。特殊形状スポークとは、地面に接地するゴムとホイールを繋ぎ、荷重を支えると共に衝撃を吸収する機能を持つ部材のことだ。

また青色スポークを採用することで、日中から夕暮れ時まであらゆる明るさにおいて高い視認性を確保でき、安全性の向上も期待できる。この青色は「地域社会の安心安全な移動をエンパワーする(力を与える/支える)青」として、ブリヂストンでは「Empowering Blue」と呼んでいる。

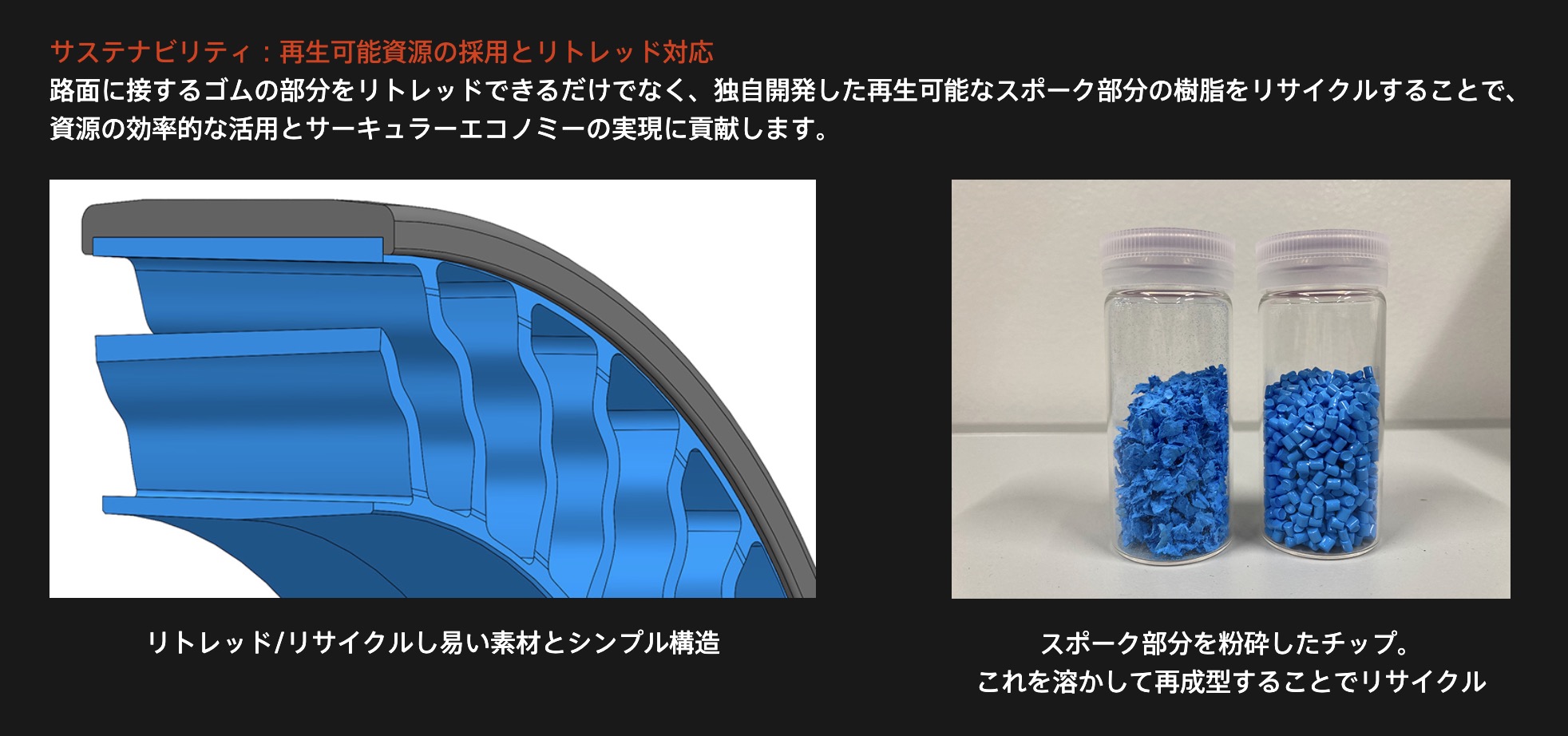

路面に接するゴムの部分は貼り替え可能なだけでなく、独自開発した再生可能なスポーク部分の樹脂をリサイクルすることにより、資源の効率的な活用と環境にも配慮可能な仕組みを確立した。

■実用化を視野にエアフリーの開発を推進

ブリヂストンは中期事業計画(2024〜2026)で、エアフリーを探索事業と位置づけ、共創をベースに新たな社会価値・顧客価値の創造へつながるビジネスを推進している。

▼「中期事業計画(2024-2026)説明会」動画配信

https://c-hotline.net/Viewer/Default/42867e0429a982ff8a4d2d9f3711c04e8216

同社は、元々は「エアフリーコンセプト」として2008年から空気なしのタイヤの技術開発をスタートした。ブリヂストンの核となる強みである「ゴムを極める」樹脂素材技術や「接地を極める」技術を基盤に技術開発を進めてきた。

最新の次世代タイヤであるエアフリーは、2023年からの第3世代となる。より高度なシミュレーション技術や多様な使用環境を想定した構造設計により、強くてしなやかな素材とひずみを制御し、適切にひずませる構造へと進化させたという。さらに、従来の製品機能に加えて「社会価値の提供」に挑戦しており、安心安全かつサステナブルな技術で「地域社会のモビリティを支える」をミッションにしている。

2024年3月からは、同社グローバル拠点「Bridgestone Innovation Park」がある東京都小平市近郊の公道で実証実験を開始している。エアフリーを実験車両に装着し、実際の使用環境により近い公道のさまざまな環境でエアフリーの特性や機能を検証する。今後社会実装することを視野に入れた取り組みだ。

■自動運転でより高い安心・安全を

ブリヂストンは将来的に、さまざまなパートナーとの共創により価値を広げ、高齢化や地方の過疎化、労働不足による移動の制限といった社会課題を解決することを目指している。

さらに、エアフリーのパンクしないという特徴を最大限に生かし、タイヤの重要性がより高くなる自動運転との組み合わせで、より高い安心・安全の実現も計画しているという。近い将来に各社から発表される自動運転車には、エアフリーが採用されているかもしれない!?

【参考】関連記事としては「住友ゴムが「自家発電するタイヤ」!センサー向けに電力供給」も参照。