「第3回大阪府・大阪市ライドシェア有識者会議」が2024年5月17日に開催され、大阪における自家用車活用事業(日本版ライドシェア)の参入見込みのほか、大阪・関西万博期間中の移動需要などについての議論が行われた。

「有識者会議」と名が付いているものの、米国や中国で完全自由化されたライドシェアを展開しているUberやDiDiからの出席者はいない。この2社はタクシー配車アプリ事業などで日本にも進出しており、日本法人がある。

ライドシェアの有識者会議であるにもかかわらず、実際にライドシェア事業を手掛けた経験のある企業が出席していないというのは、会議に民間から出席した参加者を批判したいわけではないが、「有識者会議なのに有識者不在」と言われても仕方がない状況なのではないだろうか。

▼第3回大阪府・大阪市ライドシェア有識者会議|YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Hsr5FpMqehQ

記事の目次

■有識者会議の出席者は?

今回行われたライドシェア有識者会議に出席したのは、下記のメンバーだ。

- 大阪府知事:吉村洋文氏

- 大阪市長:横山英幸氏

- 特別顧問:株式会社政策工房 代表取締役社長 原英史氏

- 弁護士:三浦法律事務所 尾西祥平氏

- 関係者:東京・日本交通株式会社 代表取締役 金田隆司氏

- 関係者:株式会社GT 代表取締役 中村一人氏

- 関係者:newmo株式会社 代表取締役CEO 青柳直樹氏

- 事務局:都市整備部理事 古田正氏

▼第3回 大阪府・大阪市ライドシェア有識者会議出席者名簿

https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/rideshar/rideshare-kaigi3.html

民間からの参加者はどんな顔ぶれか。政策工房は政策コンサルティングなどを手掛けている会社で、社長の原氏は元官僚で、現在は大阪府・大阪市の特別顧問などを務めている。東京・日本交通とGTはタクシー事業を展開している。

newmo(ニューモ)はライドシェア事業への参入を目的に、メルカリの元幹部により2024年1月に設立された。現在はタクシー・ライドシェア事業の提供に向けて準備を進めている段階だ。同年5月に大阪市に事業拠点を開設し、関西・大阪万博を見据えたライドシェアサービスの展開を目指している。

■極めて制限が多い「日本版ライドシェア」

4月に解禁されたいわゆる「日本版ライドシェア」は、タクシー会社が主体となり車両やドライバーを管理する。つまり、タクシー会社以外はサービスを展開できない形となり、ライドシェアの世界的大手企業であるUberやDiDiを実質的に締め出すような解禁となっている。

UberやDiDiの日本法人は、この日本版ライドシェアへ参入している。ただし実サービスは展開できないため、タクシー会社がライドシェアを展開するための支援や、乗客やドライバー向けのアプリ開発というように、「裏方役」に徹するといった内容にとどまっている状況だ。

【参考】関連記事としては「ライドシェアの法律・制度の世界動向(2024年最新版)」も参照。

■「有識者会議」で議論されたことは?

では、実質的には有識者がいないように思えるこの有識者会議で、どんなことが議論されたのだろうか。

▼第3回 大阪府・大阪市ライドシェア有識者会議資料

https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/rideshar/rideshare-kaigi3.html

▼発言者提出資料 GTタクシー

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/46992/00473971/05_gttaxi.pdf

▼発言者提出資料 newmo(株)

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/46992/00473971/06_newmo.pdf

「大阪における『自家用車活用事業』の参入見込みと課題」

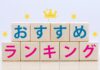

1つ目の議題は「大阪における『自家用車活用事業』の参入見込みと課題」だ。自家用車活用事業、つまりタクシー事業者限定の日本版ライドシェアは、5月以降は大阪市や豊中市などの大阪エリアでも時間や車両数を限定して開始される予定となっている。

地域や時間帯、台数の制限がドライバー確保の課題となっており、事業者の参入障壁となっていることなどが問題点として挙げられており、現行制度のさらなる改善が必要だとまとめられている。

なおGTタクシーが提出した資料では、ライドシェア新法の必要性が説明されている。それによると、タクシー事業者としては「タクシー事業だけで勝ち続ける会社」「タクシー事業とライドシェア事業の両事業で勝っていく会社」「ライドシェア事業だけで勝っていく会社」といった、それぞれのタクシー会社が得意とする方法で運用を行い、事業拡大につなげることが提案されている。

万博開催中の必要な移動需要の見込みと課題

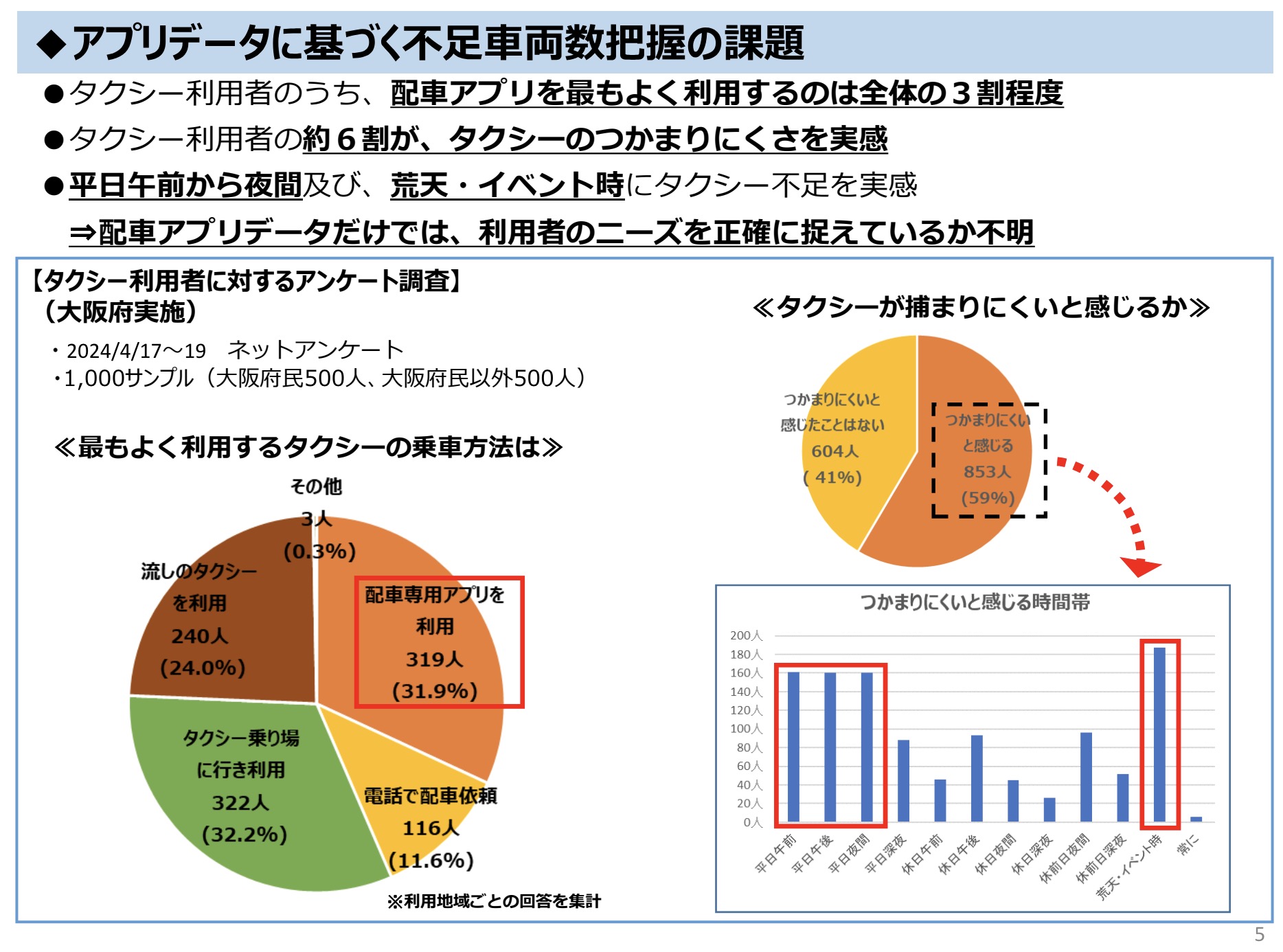

2つ目に「万博開催中の必要な移動需要の見込みと課題」について議論された。万博開催中は、通常時の約3割増、1日最大2,300台の移動需要が発生すると見込まれている。

そのため、ライドシェアに活用できる車両数制限の緩和や、安全な運行管理ができる事業者の参入、雇用に限らず業務委託などによるドライバーの確保、ICTを活用した運行管理体制の緩和といった対応が計画されているようだ。

「安全な運行管理ができる事業者」にはUberなどのライドシェア企業も含まれるのかは不明だ。なおフードデリバリーなどでギグワーカーとして働く際は、サービス提供事業者とワーカーは業務委託契約を結ぶ。本来の意味でのライドシェアも、ドライバーはギグワーカーとなり、業務委託で仕事を請け負う。

今回の要件緩和事項として挙げられている「業務委託などによるドライバーの確保」については、タクシー会社との契約のことを指しているのだろうか。そうなると、やはりUberやDiDiは締め出されることになる。

■先行エリアでは稼働が少ない現状

今回の会議では、4月から日本版ライドシェアが解禁された先行エリアの現況についても報告されている。事業開始から約1カ月経過後も、実際に運行をしている事業者は少なく、週の最大延べ稼働台数でも1日あたりの不足車両数を大きく下回るといった内容だ。

タクシー事業者は、ライドシェアサービスの導入を歓迎していないという声もある。一般ドライバーが運転するライドシェアは、タクシーのライバルとなる存在であり、今後の事業運営に悪影響を及ぼすと考えられているからだ。

またタクシードライバーなどが所属する労働者団体などで、「危険な白タクを合法化するライドシェア新法絶対阻止!」といった貼り紙が掲示されているのを見かけることもある。

いずれにしても、今後ライドシェアの議論を前に進めるためには、タクシー事業者とライドシェア事業者の双方が意見を交換するのが正しい方法なのではないだろうか。

【参考】関連記事としては「タクシー会社、ライドシェア潰しで「流し」強化 「内々にお達し」と運転手証言」も参照。