実際に自動運転バスの周辺を通行することで、自動運転への安心度が増すという実証実験の結果が発表された。この実証を行ったのは兵庫県三田市(さんだし)で、実際に人を乗せて中型自動運転バスを公道で運行した。

沿道住民を対象にしたアンケート結果によると、実際に自動運転バスの周辺を通行することで、自動運転への安心度が「わからない」から「安心と感じた」または「同程度と感じた」に移行する傾向があることが分かった。

安全性を高めるために、道路に埋めた磁気マーカの磁気や、自動運転専用の特殊塗料を読み取って走行する形態の自動運転ではあるものの、実際に自動運転バスの様子を見ると不安を感じる人が減るという現象が起きることは、今後の社会受容性を高める上で重要なデータと言えそうだ。

▼令和5年度自動運転バス実証実験結果について

https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/35/gyomu/doro_kotsu/26894.html

■自動運転バスの周辺を通行すると・・・

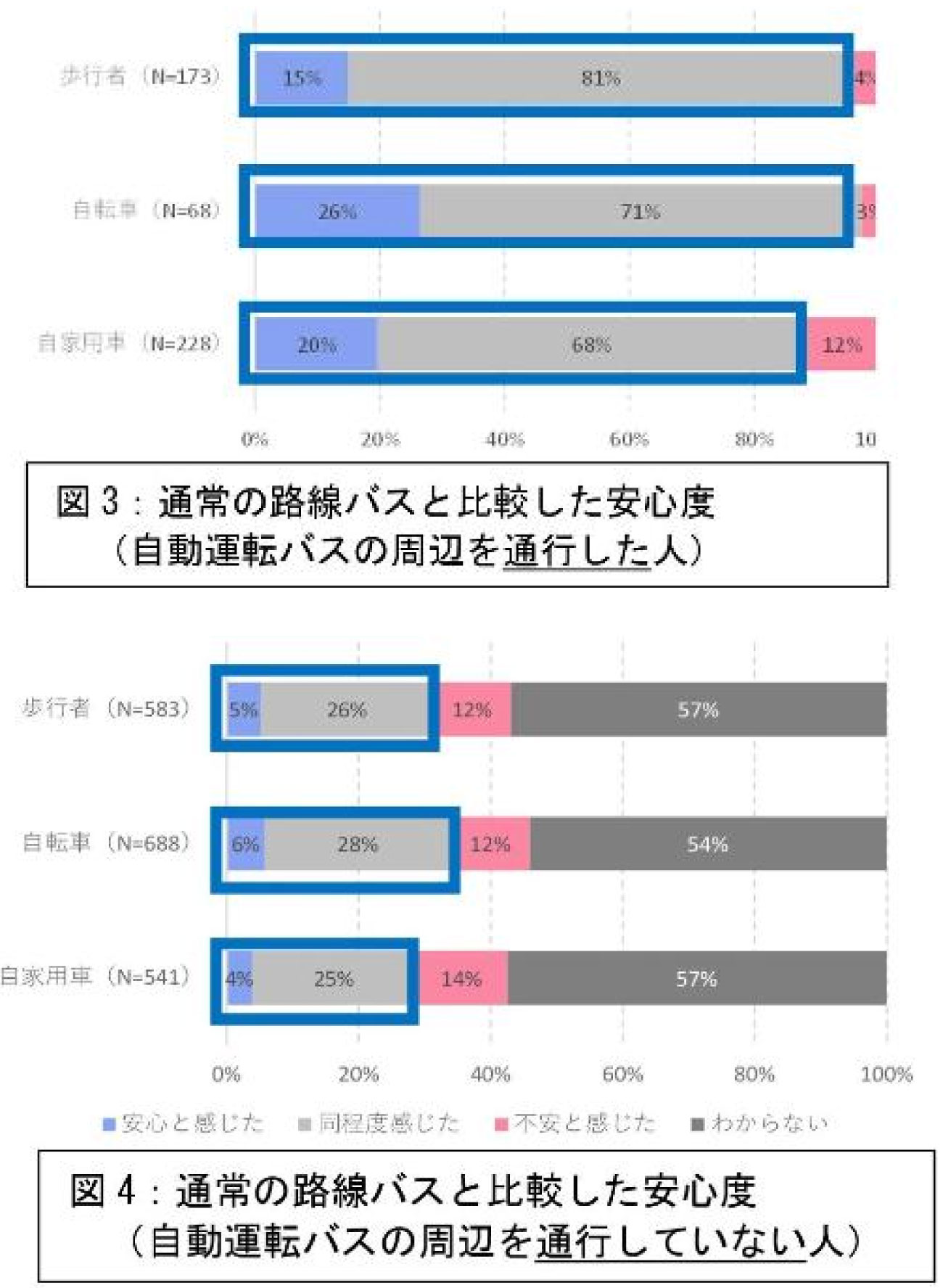

沿道住民アンケートでは、交通参加者(歩行者、自転車、自家用車)による自動運転バスの評価を行った。

「自動運転バスの周辺を通行していない人」が、路線バスと比較して自動運転バスが「安心と感じた」「同程度と感じた」と回答した割合は、歩行者31%、自転車34%、自家用車29%であった。

それに対し、「自動運転バスの周辺を通行した人」の回答では、歩行者96%、自転車97%、自家用車88%と、自動運転バスに対して安心感を感じる人が圧倒的に多かった。実際に自動運転バスの周辺を通行することで、自動運転への安心度は、「わからない」から「安心と感じた」または「同程度と感じた」に移行する傾向があるということが分かった。

そのため三田市では、今後も自動運転バスの走行を繰り返し行い、触れる機会を提供することで社会受容性の向上を図る必要があると考えている。

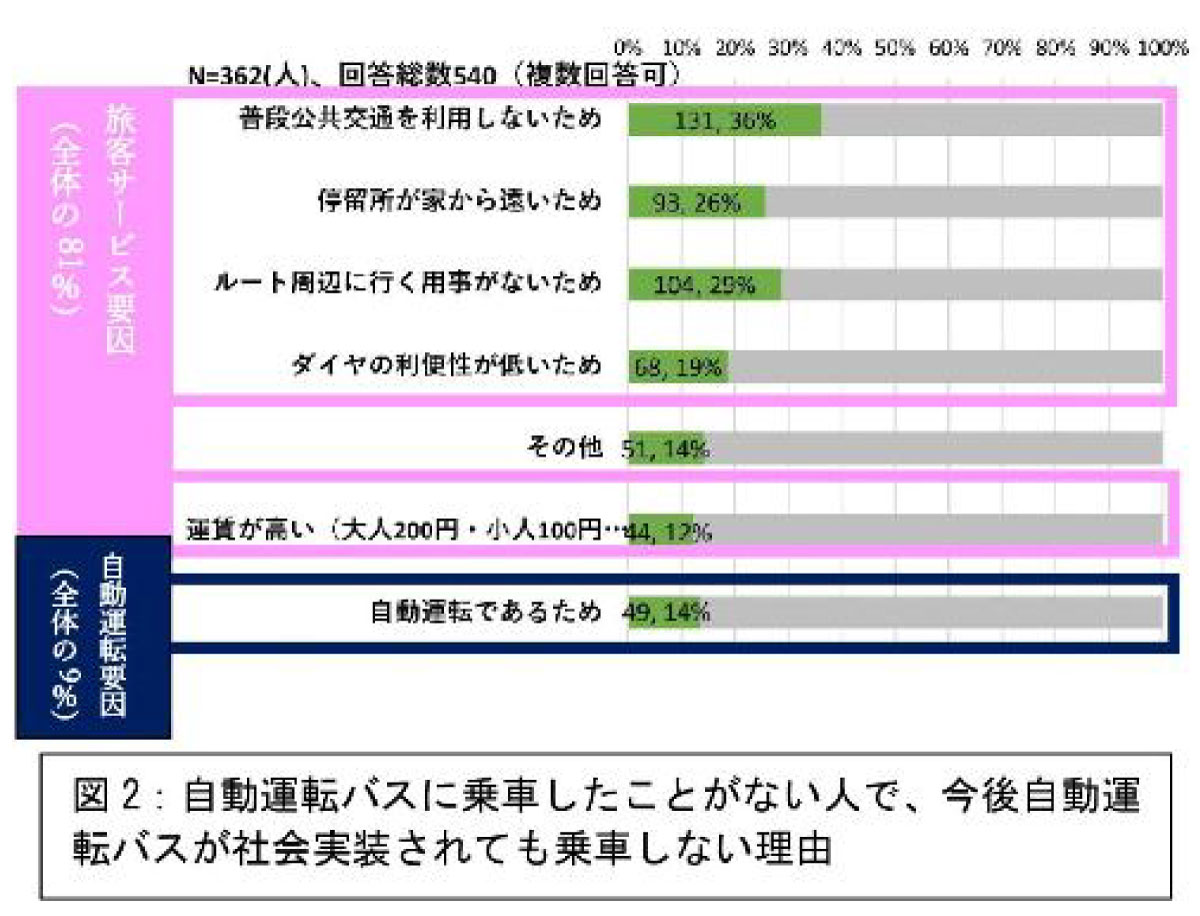

また、「自動運転バスに乗車したことがない人」における社会実装時の利用意向では、43%が「乗車しない」と回答している。乗車しない理由として、「普段公共交通を利用しないため」「ルート周辺に行く用事がないため」「停留所が家から遠いため」といった旅客サービスに起因する意見が全体の81%を占めた。

なお、「自動運転であるため」という理由で乗車しないと答えた割合は14%であった。自動運転そのものの不安感などより、ルート設定などが合わないため利用しないと考えている人の方が多いという点には、注目すべきだ。サービス面などは今後十分に改善の余地がありそうだ。

■2023年10〜11月に実証実験を実施

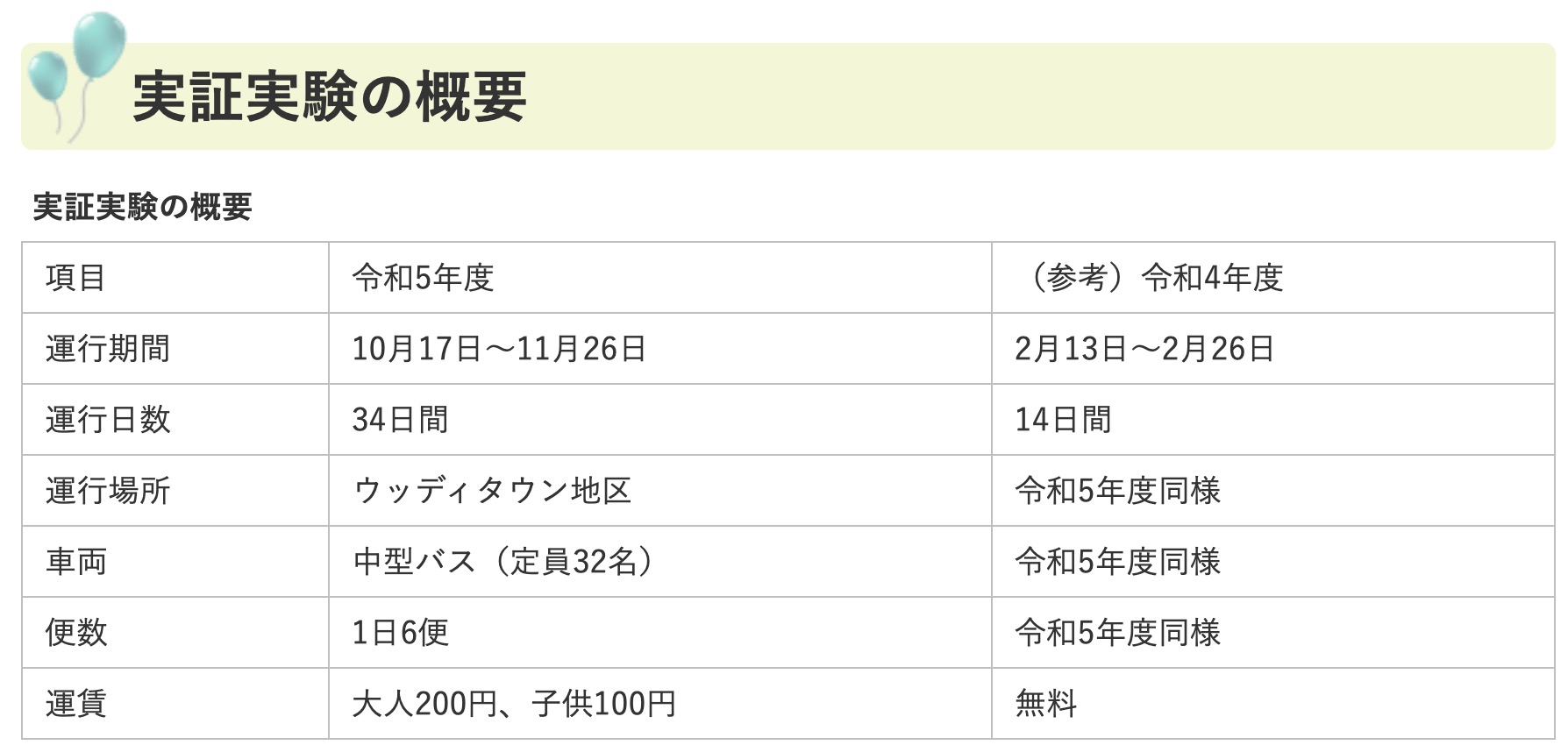

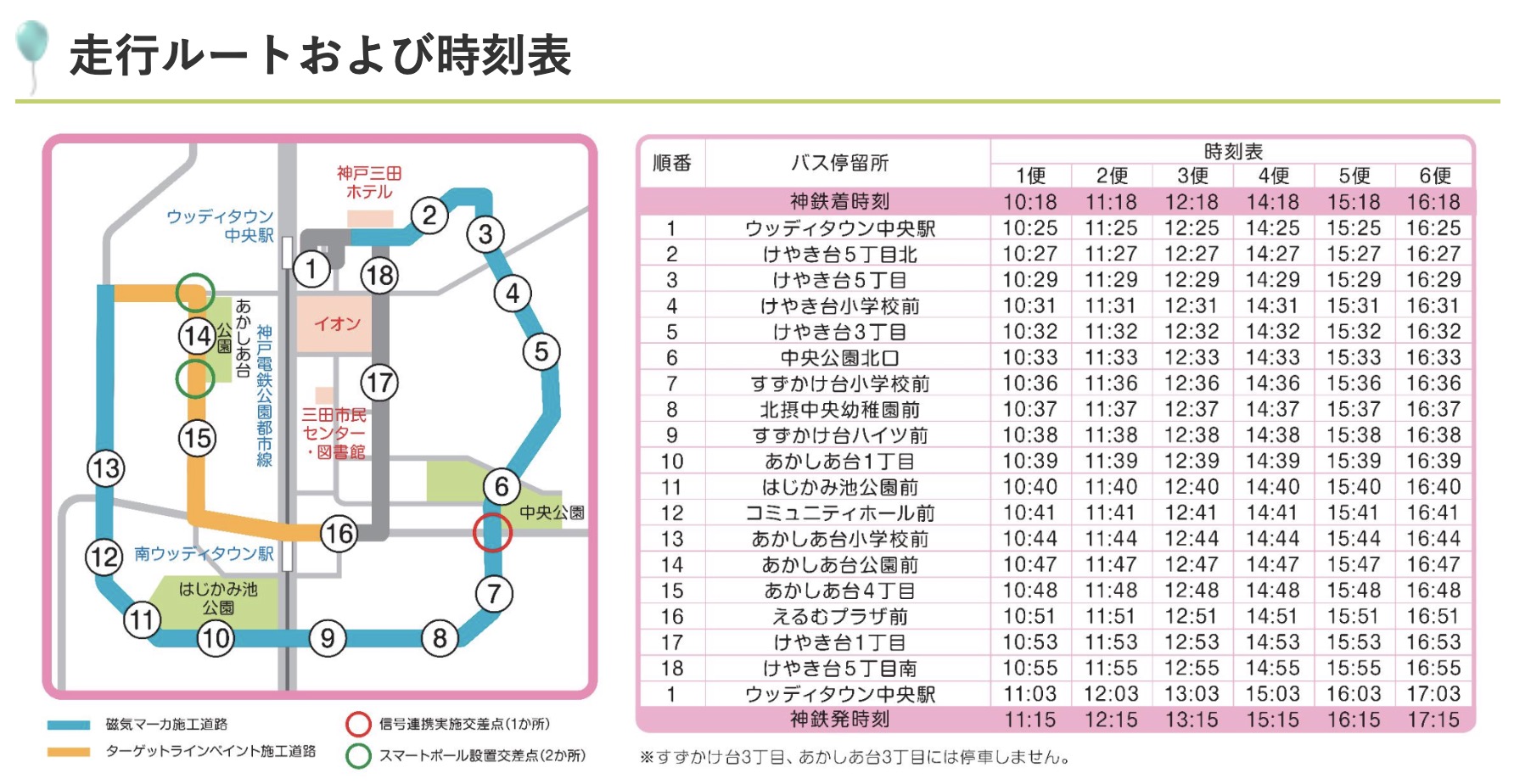

今回結果が発表された実証実験は、2023年10月17日~11月26日の34日間、三田市のウッディタウン地区で行われた。定員32名の中型バスが1日6便、有料で運行した。

なお、この事業は国土交通省の地域公共交通確保維持改善事業費補助金(自動運転実証調査事業)に三田市が採択され行われたものだ。2020年度と2022度に続き、3回目の実施となった。

神姫バスが運行事業者、先進モビリティが車両提供とシステムを担当した。使用した自動運転バスは、いすゞの中型バス「エルガミオ」を自動運転バスに改造した車両で、LiDARや各種カメラ、GNSSアンテナなどを搭載している。

障害物の検知やハンドル、アクセル、ブレーキ操作を自動制御し走行するバスで、基本的に全ての区間を自動で運行した。ただし安全のため運転士と保安員が同乗しており、必要に応じて手動での停止や障害物回避を実施した。2022年度の自動運転の走行割合は90%であったが、2023年は95%と5%向上した。

2023年度は、「手動介入していた一部の信号交差点において、交差点前に十分な減速を行うことで、自動運転バス車両による灯色検知による停止、発信の判断が可能となるように設定を変更すること」などの車両システムの改良のほか、ターゲットラインペイントや信号連携、スマートポールなどのインフラ側からの連携なども実施したという。

■住友電工やNTTなども参画

三田市での実証実験には、信号連携では住友電気工業と住友電工システムソリューション、ターゲットラインペイントでは日本ペイント・インダストリアルコーティングス、バス停の停車判断自動化検証ではNTTコミュニケーションズとNTTドコモ、調査・分析では日本工営が協力している。いずれの企業も、自動運転開発におけるエキスパートだ。

今回の実証では、自動運転バスが周囲を走行することにより社会受容性が高まるということが分かった。イメージで「危険」と思ってしまう人が多い自動運転車だが、実際に触れることで、安心感を持つ人が増えるということが判明したのは、重要なデータと言える。

また三田市は今後も実証実験を行っていくことで、走行時の自動運転の特性を把握した上で対策を行い、自動運転の走行割合の向上につなげる必要があると考えているようだ。今後の実証実験状況にも注目していきたい。

【参考】関連記事としては「中型自動運転バスの実証実験、まず滋賀県大津市などでスタート 運転手乗車型で安全確保」も参照。