全国各地で自動運転サービスの導入を目指す自治体が増加しているが、大きな課題として財源の壁がつきまとう。今しばらく国による補助が必要不可欠だが、中には「10/10の補助金があるから(自動運転事業を)やるという市町村では、社会実装につながらず車両を買わされて終わる可能性が高い」と指摘する声もある。

こうした声は、デジタル庁による「自動運転等新たなデジタル技術を活用したモビリティサービスの社会実装に向けた移動需要の把握に関する調査研究」で判明したものだ。

現状、自動運転サービス実装においてどのような課題が問題視されているのか。調査の中身に迫る。

記事の目次

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| 車業界への転職はパソナで!(転職エージェント) 転職後の平均年収837〜1,015万円!今すぐ無料登録を |  |

| タクシーアプリは「DiDi」(配車アプリ) クーポン超充実!「無料」のチャンスも! |  |

| 新車に定額で乗ろう!MOTA(車のカーリース) お好きな車が月1万円台!頭金・初期費用なし! |  |

| 自動車保険 スクエアbang!(一括見積もり) 「最も安い」自動車保険を選べる!見直すなら今! |  |

| 編集部おすすめサービス<PR> | |

| パソナキャリア |  |

| 転職後の平均年収837〜1,015万円 | |

| タクシーアプリDiDi |  |

| クーポンが充実!「乗車無料」チャンス | |

| MOTAカーリース |  |

| お好きな車が月々1万円台から! | |

| スクエアbang! |  |

| 「最も安い」自動車保険を提案! | |

■デジタル庁による調査概要

移動需要の本格分析に着手

自動運転をはじめとした新たなデジタル技術を活用したモビリティサービスの社会実装には、移動需要(顕在需要、潜在需要)を把握・分析する手法や活用方法の検討、社会実装に際して移動需要が影響を与える課題の調査・分析を行う必要がある。

そこでデジタル庁は「自動運転等新たなデジタル技術を活用したモビリティサービスの社会実装に向けた移動需要の把握に関する調査研究」を行い、自動運転サービス実装における諸課題について需要面、供給面双方からアプローチを進めた。

以下、供給面を中心にその概要を紹介していく。

▼自動運転等新たなデジタル技術を活用したモビリティサービスの社会実装に向けた移動需要の把握に関する調査研究の最終報告書(概要版)

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/9f4e70e2-2335-4181-8293-258c12549d31/a31def94/20250411_resources_mobility_outline_01.pdf

■需要面における調査結果

移動需要の把握や創出、集約を担う交通商社の機能を具体化

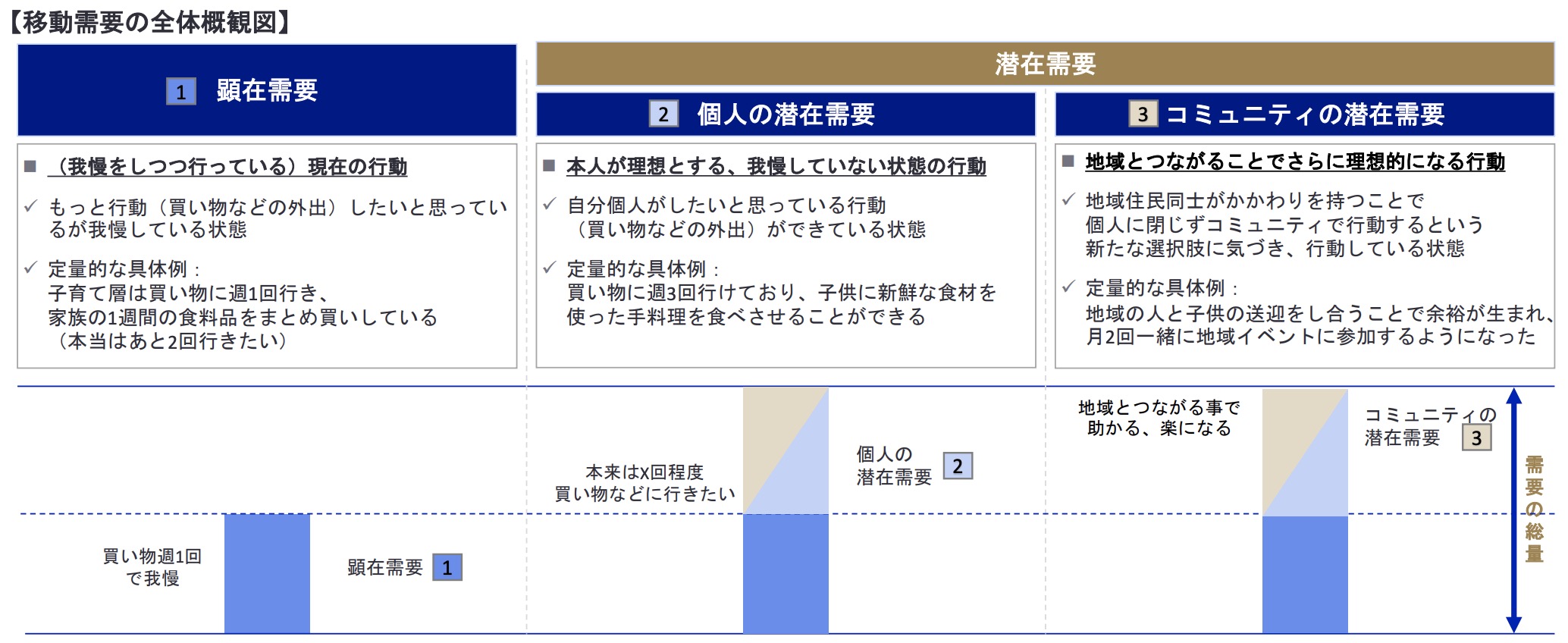

需要においては、移動需要を「顕在需要」「個人の潜在需要」「コミュニティの潜在需要」の3つに分け、人口密度・公共交通依存率の異なる「中山間地」「地方都市」「郊外都市」の3地域を選定し、調査を実施した。

定量アンケートやインタビュー、ワークショップなどを通じて移動の顕在需要と潜在需要を可視化していく手法で、交通課題に留まらず地域課題の解決や地域活性化につながる施策を交えることでより効果的な移動サービスの在り方を模索した。

移動サービスが不足している部分に単純に自動運転サービスを当てはめることに留まらず、潜在的な需要を踏まえモビリティを生かしたつながり促進や健康増進、商業活性化などにいかにつなげていくか――といった観点だ。

可視化した潜在需要から施策内容を検討するハードルが高く、部署間横断的な連携が必要なほか、施策の検討には可視化した潜在需要だけでなくまちづくり全体の方針や供給側の制約も大きく影響する。

そこで、次のステップとして「交通商社」の機能・担い手について検討を具体化していく方針だ。交通商社は、地域における移動需要の創出や集約と、最適な移動サービスの設計を一体的に提案し、関係事業者にその実施を促す役割を担う。

合わせて、必要となる移動需要の調査や新たな移動需要の企画、移動サービスの効率化に共通に必要となるシステムやアプリケーションの整備なども行う。

【参考】交通商社については「デジタル庁、「交通商社」の設立を主導か 水面下で検討」も参照。

■供給面における調査結果

自治体や運行事業者などからヒアリング

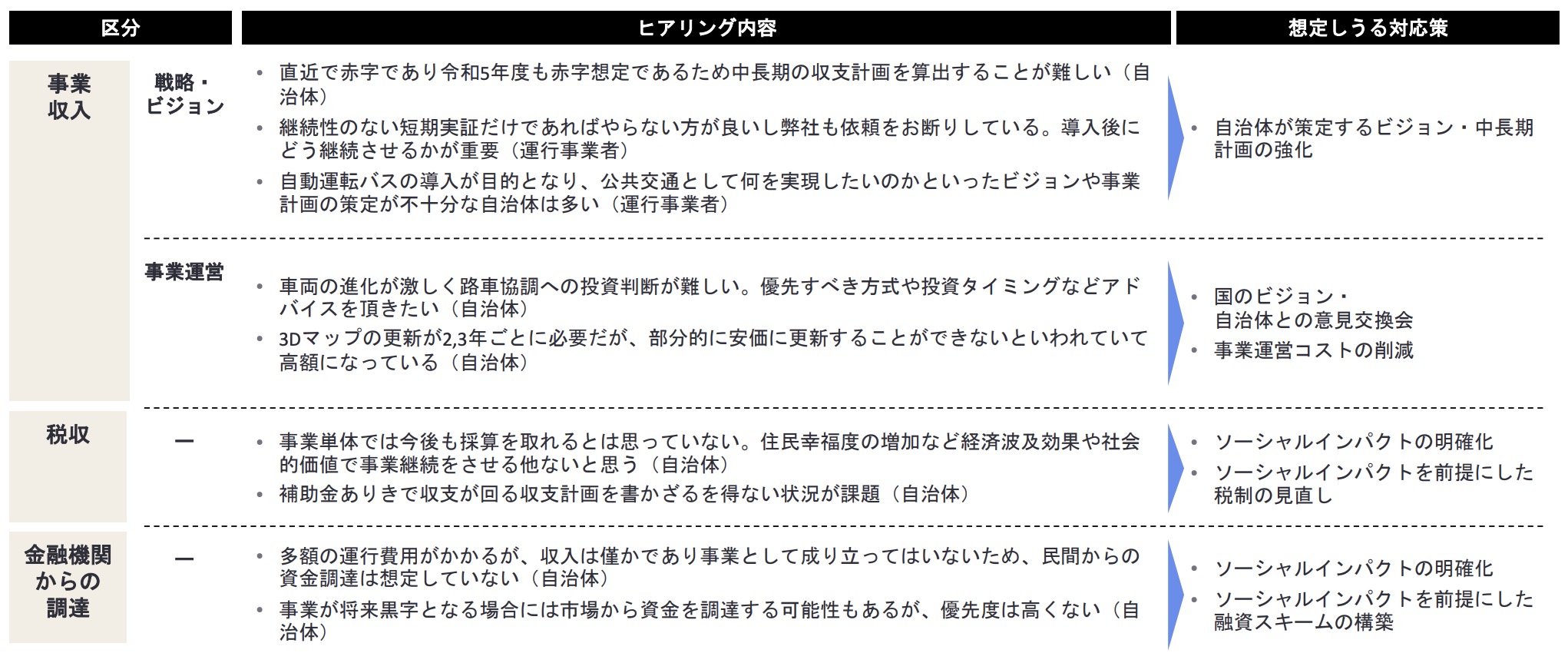

供給面では、自動運転事業の供給サイドである自治体や運行事業者、リース会社、金融機関を対象に、自動運転事業に関する課題や資金調達の支援方策に関する課題、自動運転車両のリース・レンタルを促す仕組みに関する課題の調査を実施した。

事業収入や税収関連では、以下の声が寄せられた。

- 直近で赤字であり令和5年度も赤字想定であるため中長期の収支計画を算出することが難しい(自治体)

- 継続性のない短期実証だけであればやらない方が良いし弊社も依頼を断っている。導入後にどう継続させるかが重要(運行事業者)

- 自動運転バスの導入が目的となり、公共交通として何を実現したいのかといったビジョンや事業計画の策定が不十分な自治体が多い(運行事業者)

- 車両の進化が激しく路車協調への投資判断が難しい。優先すべき方式や投資タイミングなどアドバイスしてほしい(自治体)

- 3Dマップの更新が2、3年ごとに必要だが、部分的に安価に更新することができないと言われ高額になっている(自治体)

- 事業単体では今後も採算を取れると思っていない。住民幸福度の増加など経済波及効果や社会的価値で事業継続をさせる他ないと思う(自治体)

- 補助金ありきで収支が回る収支計画を書かざるを得ない状況が課題(自治体)

想定し得る対応策としては、自治体が策定するビジョン・中長期計画の強化や、国のビジョン・自治体との意見交換会、事業運営コストの削減、ソーシャルインパクトの明確化、ソーシャルインパクトを前提とした税制見直しが挙げられている。

自動運転サービスの費用対効果は、完全なドライバーレスの実現だけでなく、遠隔監視などを行うオペレーターが一人複数台を管理できる段階になって初めて創出される。今しばらくは我慢のフェーズと言える。もちろん、慢性的な専門ドライバー不足を考慮すれば、赤字前提で導入する意味合いもある。

問題は、国の方針に従うような格好で「右に倣え」で短絡的に自動運転サービスを導入しようとする動きがあることだろう。ドライバー不足への対応や将来的な採算効率性といったメリットだけに注目し、受け身で導入を目指す動きだ。

どのようにすれば効果的な移動サービスを提供でき、住民満足度を高められるかといった戦略が欠けているケースが少なくない。10年、20年先を見据えたビジョンが求められるところだ。

インフラへの投資判断は確かに難しい問題と言える。将来、日本全国に普及するだろうスタンダードとなるインフラ設備・規格を国がいち早く示す必要があるのかもしれない。

補助ありきで努力しない自治体も?

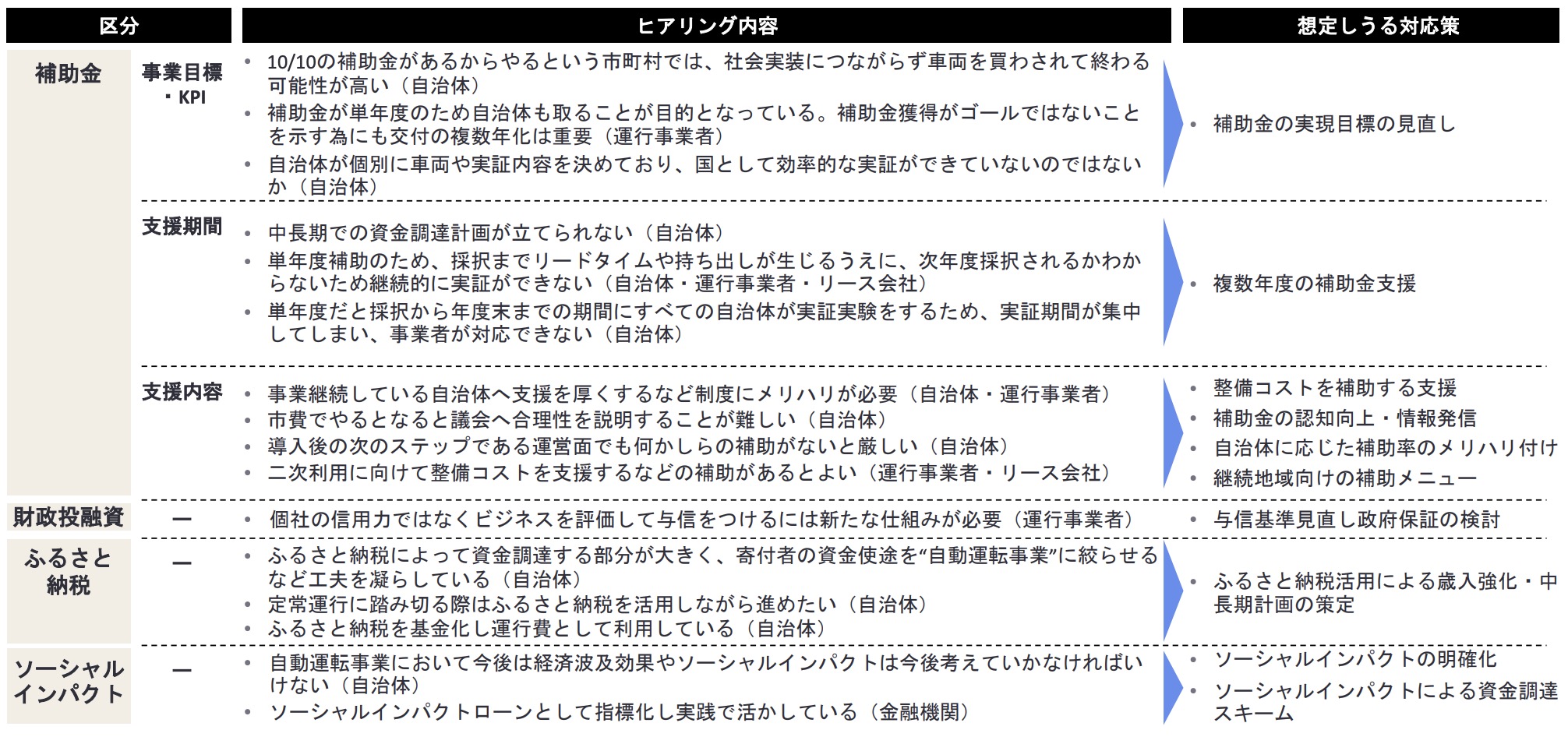

補助金やふるさと納税、ソーシャルインパクト関連では、以下の意見が寄せられた。

- 10/10の補助金があるからやるという市町村では、社会実装につながらず車両を買わされて終わる可能性が高い(自治体)

- 補助金が単年度のため自治体も取ることが目的となっている。補助金獲得がゴールではないことを示すためにも交付の複数年化は重要(運行事業者)

- 中長期での資金調達計画が立てられない(自治体)

- 単年度補助のため、採択までリードタイムや持ち出しが生じるうえに、次年度も採択されるかわからないため継続的に実証ができない(自治体・運行事業者・リース会社)

- 事業継続している自治体へ支援を厚くするなど制度にメリハリが必要(自治体・運行事業者)

- 市費でやる場合、議会へ合理性を説明することが難しい(自治体)

- 導入後の次のステップである運営面でも何かしらの補助がないと厳しい(自治体)

- 二次利用に向けて整備コストを支援するなどの補助があるとよい(運行事業者・リース会社) ・定常運行に踏み切る際はふるさと納税を活用しながら進めたい(自治体)

- ふるさと納税を基金化し運行費として利用している(自治体)

- 自動運転事業において今後は経済波及効果やソーシャルインパクトを考えていかなければいけない(自治体)

対応策として、補助金の実現目標の見直しや複数年度の補助金支援、整備コストを補助する支援、自治体に応じた補助率のメリハリ付け、継続地域向けの補助メニューなどを挙げている。通年運行に前向きな地域に支援を絞るなど、政策支援で需要を確定することも検討しているようだ。

また、資金調達の支援方策としては、自治体の継続的な予算確保に向け、補助金の活用以外にもふるさと納税を活用した自主財源強化や、自治体予算の部門横断的な拠出検討などが有用な選択肢となり得るとしている。

100%の補助、つまり全額国が支援すると、短絡的に受け身で事業着手し、結果として車両を買って終わり……といったケースが出てくる可能性は確かに否めない。自治体などの実施主体が受け身のままでは、本格的な社会実装までたどり着けないのは明白だ。

また、単年度事業に陥りやすい点も明らかにマイナスとなる。自動運転の社会実装には中長期視点が欠かせない。最低でも数年単位の補助が確約されないと安心して事業を継続できないだろう。

ただ、複数年度に渡る補助を受けても、「受け身」で実のある事業を行わなければ効果的な実用化には結びつかない。しっかりと成果を上げた際に出す成果報酬型のような補助金があってもよいのかもしれない。

ふるさと納税を上手に活用する例もあるようだ。絶対的な保証はないものの、複数年度にわたる事業予算を確保する上では現状良策の一つと言えそうだ。

リースならではの課題も浮き彫りに

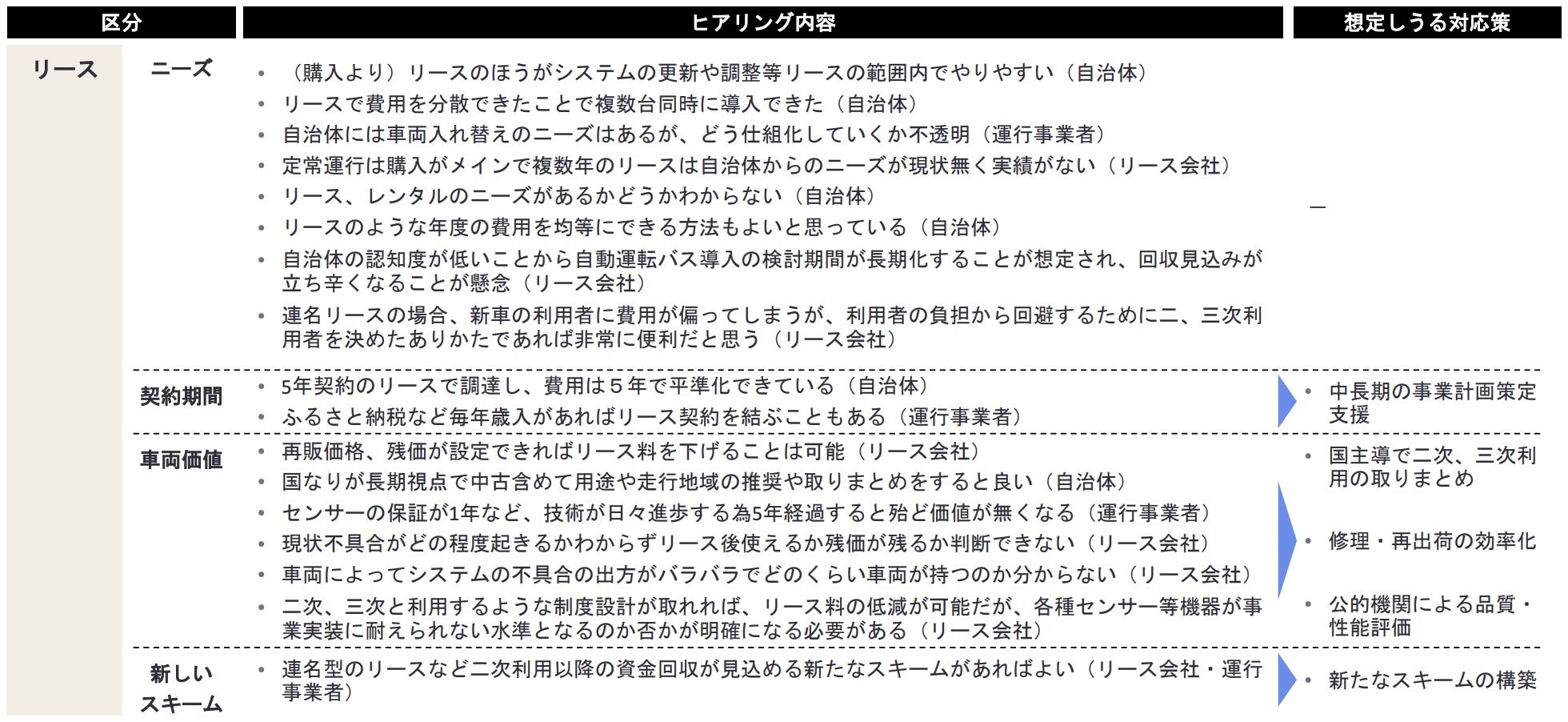

リースやレンタル関連では、以下のような意見が出された。

- 購入よりリースのほうがシステムの更新や調整などやりやすい(自治体)

- リースで費用を分散できたことで複数台同時に導入できた(自治体) ・自治体には車両入れ替えのニーズはあるが、どう仕組化していくか不透明(運行事業者)

- 自治体の認知度が低いことから自動運転バス導入の検討期間が長期化することが想定され、回収見込みが立ち辛くなることが懸念(リース会社)

- 再販価格、残価が設定できればリース料を下げることは可能(リース会社)

- 国なりが長期視点で中古含めて用途や走行地域の推奨や取りまとめをすると良い(自治体)

- センサーの保証が1年など、技術が日々進歩する為5年経過すると殆ど価値が無くなる(運行事業者)

- 現状不具合がどの程度起きるかわからずリース後使えるか残価が残るか判断できない(リース会社)

- 地域に合った車両を安価に試せるレンタルがあると有難い(自治体)

- 車両は貸しただけでは走らせられず車両のみのレンタルは無い(運行事業者)

- 仮に車両を変えても同じデータを使えればレンタルコストも抑えられる可能性はある(リース会社)

- カスタマイズが必要なものをレンタルに乗せることは難しい。社会的意義がないと厳しい(リース会社)

対策としては、中長期の事業計画策定支援や国主導による二次・三次利用の取りまとめ、修理・再出荷の効率化、公的機関による品質・性能評価などが挙げられている。

自動運転サービスには中長期的な資金確保や資金調達手法の多角化が必要であるため、自動運転事業としての成立性を高め、資金調達単体ではなくリース・レンタル方策と組み合わせて検討を継続する。リース・レンタルを促すには、自動運転車両を複数の自治体が中長期に渡り使用することを前提として、自動運転の導入費用を廉価におさえる取り組みが有用な選択肢となり得るとしている。

また、車両提供価格を抑え通年運行を支える仕組みとして、車両所有と運行の機能を分離するスキームについて来年度も継続議論していく方針としている。

数千万円~1億円超とも言われる高額なイニシャルコストを避けるには、やはりリースやレンタルなどの手法が有効なようだ。

その一方、自動運転車には専門知識が必要なことや汎用性の低さ、数年後の技術的価値の劣化が不透明なことなどを理由に、第三者としてのリース事業者らにとっては商品として成立しにくい面も事実としてあるようだ。

【参考】自動運転車のリース制度については「デジタル庁、自動運転バスの「リース制度」検討 自治体向けを想定」も参照。

■【まとめ】社会実装フェーズに突入、取り組みやすい環境構築が重要に

自動運転サービスの実装には中長期視点が必須であり、従来の人力と比較しコスト面で優位性を発揮するにはまだまだ時間を要する。単年度ではない補助を必要とするケースが大半だ。しかし、国がばらまくように補助を乱発すれば一種のモラルハザードを招きかねない。

実際、全都道府県での実証や計画の策定、そして2025年度に50カ所でサービス実現――といった政府目標のもと各地で実証が進められているが、取り組みが実を結ぶのは全体の何割だろうか。

開発から社会実装フェーズに突入した自動運転。2025年度は、実のある取り組みを効果的に進められるような環境構築がカギとなりそうだ。

※自動運転ラボの資料解説記事は「タグ:資料解説」でまとめて発信しています。

【参考】関連記事としては「自動運転、日本政府の実現目標・ロードマップ一覧|実用化の現状解説」も参照。