陸の移動革命を担う自動運転技術と競うように、空の移動革命を担う空飛ぶクルマの開発も世界各地で進められている。開発企業の一部はサービス実証・実用化にこぎつけ、機体の予約販売に踏み切る事例も増加している。

大阪・関西万博での商用運航は見送りとなったが、国内でも近い将来実用化されることは間違いない。空飛ぶクルマの定義や概要をはじめ、世界における開発の最新状況や日本のベンチャーの動向、自治体の取り組み状況などをまとめた。

・2025年4月8日:各社の取り組みの最新情報と万博に関する情報を追記

・2024年10月7日:トヨタのJobyに対する追加出資について追記

・2024年9月20日:空飛ぶクルマとヘリコプターの違いについて追記

・2024年8月28日:Volocopterのパリ五輪に関する取り組みを追記

・2024年6月17日:関連記事を追加

・2024年1月15日:「空飛ぶクルマ」の呼称について追記

・2023年12月22日:離発着場の整備指針や航空法施行規則の改正について追記

・2023年4月21日:SkyDriveの個人向け予約販売について追記

・2023年1月13日:開発各社の取り組みをアップデート

・2018年9月30日:記事初稿を公開

記事の目次

- ■空飛ぶクルマって何?

- ■空飛ぶクルマの仕組みと種類

- ■空飛ぶクルマの実現に必要なこと

- ■空飛ぶクルマで実現すること

- ■小型無人機のレベル分けについて

- ■空飛ぶクルマ実現に向けたロードマップ

- ■国内のプロジェクトや開発企業

- ■空飛ぶクルマに力を入れている日本の自治体

- ■空飛ぶクルマと大阪・関西万博

- ■海外の開発企業やプロジェクト

- Vahanaプロジェクト:AirBusグループが開発

- アーバン・エアモビリティ・プロジェクト:アウディらがエアタクシーの試験運用に着手

- Opener:ラリー・ペイジ氏のお墨付き 2019年に生産開始

- Volante Vision Concept:アストンマーティン社製 SF映画のようなデザイン

- Ehang:中国当局から型式証明取得 本格商用化は目前に

- Joby Aviation:SPAC上場、トヨタが追加出資

- Bell Helicopter:ヤマトや住友商事とパートナーシップ

- Volocopter:eVTOLのパイオニア パリ五輪を逃し破産申請……

- Wisk Aero:BLADEとの提携、2024年運行開始を目指す

- Lilium:5人乗り「Lilium Jet」の無人飛行試験に成功するも現在破産申請中

- Archer Aviation:短距離特化モデル「Midnight」2025年にも運航開始

- LIFT AIRCRAFT:生産段階フェーズへ 万博向け実証にも採用

- Alef Aeronautics:空陸両用モデル、廉価版は500万円?

- XPENG AEROHT:モジュール式の空陸両用モデルを開発

- ■【まとめ】商用化目前も、勝ち組と負け組に分かれ始める

■空飛ぶクルマって何?

空飛ぶクルマに明確な定義はないが、一般的に「電動かつ自動で垂直に離着陸する移動手段」を指す場合が多い。垂直離着陸機は「VTOL」(Vertical Take-Off and Landing aircraft)、電動タイプは「eVTOL」と呼ばれる。

ちなみに空飛ぶクルマとヘリコプターの違いがよく話題になるが、その線引きは曖昧ではあるものの、eVTOLはヘリコプターのような垂直離着陸を可能にしつつ、固定翼を備えることで高速巡航も可能にするモデルを指すことが多い。言わばヘリコプターの進化系と考えておけばいいだろう。

【参考】関連記事としては「eVTOLとは?「空飛ぶクルマ」の類型の一つ、開発盛んに」も参照。

無人で遠隔操作や自動制御によって飛行できる航空機「ドローン」を乗車可能にしたものを指す場合もあれば、EV(電気自動車)ベースにプロペラや自動制御システムを備えたものを指す場合もあり、開発者が何かしらの要素をもって「空飛ぶクルマ」と主張すれば、現状は空飛ぶクルマのカテゴリーに入ることになるようだ。

また、地上を走行する機構と空を飛ぶために必要な機構をそれぞれユニット化し、客室を各ユニットに乗せ換えることで陸路と空路、走行と飛行の両立を図るシステムの開発を進める企業も存在する。

道路を走行できなければクルマではないのでは?という疑問もあるが、「クルマ」という言葉の概念に「個人が日常の移動のために利用するもの」といった意味が込められていることから、クルマの定義は必ずしも道路走行を条件とするわけではなさそうだ。

空飛ぶクルマに関しては、その見た目や性能から「『クルマ』という呼称を含ませるのは適切ではないのでは?」という指摘が根強くあるのが現状だ。記事「空飛ぶクルマは「クルマじゃない」!?万博前に呼称変更か」でも触れているように、いずれは空飛ぶクルマという名称を変える動きが業界や政府内で本格化する可能性もある。

海外では「Skycar(スカイカー)」「Aircar(エアカー)」「Urban Air Mobility(アーバン・エア・モビリティ)」「Personal Air Vehicle(パーソナル・エア・ビークル)」「Flying cars(フライング・カーズ)」と呼ばれることもある。国内においても、エアモビリティと称するケースが増加している。

ちなみに国土交通省は2022年12月に公表した「空飛ぶクルマの制度整備に関する検討状況」という資料において「ICAO附属書において空飛ぶクルマに対応した区分は定義されていないことから、当面は、空飛ぶクルマのうち、固定された翼で揚力を得て飛行するものを『飛行機』、ヘリコプタのように回転翼により動力推進を得ているものを『回転翼航空機』と整理する」と説明している。

▼空飛ぶクルマについて|国土交通省 航空局

https://www.mlit.go.jp/common/001400794.pdf

▼空飛ぶクルマの制度整備に関する検討状況|国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/001580047.pdf

■空飛ぶクルマの仕組みと種類

空飛ぶクルマは、翼を持つタイプかプロペラタイプか、エンジンを積んでいるのかモーター駆動なのか、タイヤで道路を走行できるかどうかなどによって大まかに分類できる。

もっとも開発が進められているのは、ドローンをそのまま大きくして乗車可能にしたタイプだ。仕組みも基本的にはドローンと同じで、電動で遠隔操作や移動制御、またはジョイスティックなどで簡単に操作ができるものが多い。ボディの軽量化を含めバランスを取りながら揚力を上げるため、プロペラは最低4基以上付いている。

このドローンタイプにタイヤを搭載し、道路走行を可能にしたモデルも開発されている。タイヤとプロペラが独立しており、飛行時には折り畳み式のプロペラが展開するタイプや、タイヤのホイール部分にプロペラが内蔵され、飛行する際はタイヤが横に開いてホイールが上向きになりプロペラを回すタイプなど、さまざまなアイデアのコンセプトが生まれている。

また、翼を持つタイプはエンジンを搭載し、道路走行時は翼を格納するのが一般的だ。セスナ機のような小型飛行機に、翼格納機能を持たせたイメージだ。

いずれも少人数の乗車を想定しており、電動の場合は特にエネルギー効率をいかに高めるかがカギになっている。

空飛ぶクルマとヘリコプターの違いは?

極言すれば、垂直離着陸機(VTOL)であるヘリコプターの進化系がeVTOLであり、空飛ぶクルマと言える。つまり、両者には違いを求めるというより、進化の横軸の前後にある存在であると言える。

【参考】関連記事としては「空飛ぶクルマ、ヘリコプターとの違いは?」も参照。

■空飛ぶクルマの実現に必要なこと

技術的な課題:安全性とエネルギーの両立がカギ

従来の自動車はもとより、自動運転車やドローンに求められるものよりも高次元の安全性が必須となる。安定した飛行能力は当然として、常時通信機能や万が一の際に落下などを防ぐバックアップ機能や着陸支援機能も求められる。

また、電動化を前提にすれば、バッテリー技術の向上は欠かせず、ボディ全体の軽量化と合わせていかに軽く高容量の電源を確保するかという点も重要な技術課題になりそうだ。

法整備:航空法が実用化の足かせに 別枠の新規制が必要

現在の考え方では、空飛ぶクルマは航空法の規制対象となる可能性が高く、安全性や信頼性を確保するため耐空証明が必要となる。しかし、航空機やヘリコプターと同水準の規制がかけられると大きなハードルとなり、実用化に向けた研究開発は大きく後退しかねない。

また、飛行機と異なり、はるか上空を飛ぶわけではなく、低空飛行が中心になることから地上権の問題なども発生する可能性がある。

まずは用途や空域を制限するなどし、海外の動向なども参考にしながら安全性を損なわずにハードルを下げる新たな枠組みが必要となりそうだ。

こうした中、2023年12月には、国土交通省航空局が空飛ぶクルマの離発着場(バーティポート)に関する整備指針を公表している。国際基準の規格化までの暫定的ガイダンスという位置づけで、FATO(Final Approach and Take-Off area)やSA(セーフティエリア)に関する詳細が説明されている。

【参考】関連記事としては「【解説】空飛ぶクルマの離発着場「バーティポート」の整備指針」も参照。

同月には、空飛ぶクルマに関連した「航空法施行規則の一部を改正する省令」も施行。主に以下の8項目について改正するという内容だ。

- ヘリコプターに係る有視界飛行状態の要件に、マルチローターを追加

- 空飛ぶクルマで3分以上水上を飛行する場合は、救命胴衣の装備義務

- 代替空港等の設定の有無に応じ、携行しなければならない燃料を規定

- 特定操縦技能(操縦技能の維持の確認に特に必要なもの)の審査を型式ごとに実施

- 空飛ぶクルマの発動機停止等に係る重大インシデントの報告対象を規定

- 空飛ぶクルマの技能証明取得に必要な飛行経歴、試験科目を規定

- 空飛ぶクルマの機体の安全性基準、騒音基準、排出物基準を規定

- 場外離着陸場への離着陸、低空飛行などの許可権限の委任について整理

【参考】関連記事としては「空飛ぶクルマ関連で「航空法施行規則」を改正 知っておきたい8項目」も参照。

空飛ぶクルマ用のインフラ整備:航空管制塔に代わるシステム構築へ

初期導入段階では、場所を選ばず離発着可能な環境の構築は難しく、ヘリポートのような一定の離発着場が必要になるものと思われる。この離発着場は「バーティポート」と呼ばれ、2022年にはイギリスのベンチャー企業がバーティポートを開設して話題になった。日本でもこのバーティポートという呼称が空飛ぶクルマの離発着場という意味で使用される見込みだ。

【参考】関連記事としては「バーティポートとは?「空飛ぶクルマ」の離着陸場」も参照。

また、充電ステーションをはじめ、空中における障害物やビルなどの情報を受発信するセンサー類など、管制塔の役割をセンサーやAI(人工知能)が自律して担うようなシステムも必要になりそうだ。

空飛ぶクルマの実用化が本格すれば、従来の飛行機などに比べ無数の機体が空中を飛び交うことになり、衝突の危険性も高まる。そこで、さまざまなルートを網羅した「エアマップ」のようなものを作成し、空路となる空中道路の整備も将来必要になるのかもしれない。

空飛ぶクルマのインフラについては、別な記事「空飛ぶクルマ、必要インフラ一覧」でもまとめているので、参考にしてほしい。この記事では空飛ぶクルマに必要なインフラとして、以下を挙げている。

- 離着陸場

- 航空管制システム

- 通信関連設備

- 給電設備

- エアマップ

- 法律・制度

特に離着陸場に関しては、実際に実証的に設置する例が海外で目立ち始めており、空飛ぶクルマ用の「空港」がどのような設備デザインになるのか、注目が集まっている。

日本でも、駐車場最大手のパーク24、あいおいニッセイ同和損害保険、総合商社の兼松、そして離着陸インフラの整備・運用を手がける英Skyportsが覚書を締結し、空港的インフラ設備の開発に向けてタッグを組んだことが話題になった。

【参考】関連記事としては「パーク24、空飛ぶクルマの「空港」設置へ 関西で新事業」「空飛ぶクルマ向けインフラ一覧 離発着場やエアマップなど」も参照。

研究開発支援:多大な研究開発費を支援する枠組みを

空飛ぶクルマのような新しい事業は、最新の技術や新しい発想を持ったスタートアップの活躍の場でもあるが、研究開発には数百億円規模の資金が必要となる。

スポンサーや投資・出資で集めるのが理想だが、公共性や科学の発展への貢献などを加味し、公的な支援体制が整備されると開発のスピード感も増すだろう。

社会受容性:心配ではなく応援される体制づくりを

自動運転車の実現を危惧する声と同様、空飛ぶクルマも内在する危険性や技術面などから反対する声が出てくるだろう。

一定程度の声は仕方のないもので、その不安を取り除く努力も当然必要となるが、実証実験の段階で住民などから不安視されることがないよう、技術面や安全面をどのように高めているのか、また社会にとってなぜ必要なのかなど、時間をかけてしっかり周知し、機運を高めていくことも重要だろう。

【参考】空飛ぶクルマの意識調査については「空飛ぶタクシーと空飛ぶクルマの実現いつから? 最新調査「乗りたい」半数前後 AQU先端テクノロジー総研「MaaSで有望市場に」|自動運転ラボ」も参照。

■空飛ぶクルマで実現すること

スマートな移動の実現:道路交通の枠にとらわれない立体的な移動が可能に

目的地に向かう際、電車やバス、タクシーなどを乗り継ぐ回数が減り、道路に依存していた経路もほぼ直線で結ぶことが可能になるため、航行距離や所要時間を大幅に短縮することが可能になる。

また、空いている道路は通常通りに走行し、過密化が進む都市部においては飛行することで渋滞を回避するなど、柔軟な運用も可能になる。

道路が整備されていない場所への移動も可能となり、橋がない川を渡ったり小さな峠を超えたりすることも可能になるほか、超高層ビルの屋上や高層階に直接移動するといった使い方も考えられる。

このほか、定期船などの往来が少なく、比較的本島と近距離に位置する離島への交通手段としての需要もありそうだ。タクシー感覚で少人数の渡航ができるため、地域住民や観光客などの日常の足として活用できる。

緊急車両への活用:災害や事故現場に柔軟に対応

交通事故などの際、渋滞で到着が遅れがちな救急車両として活用すれば、到着時間を大幅に短縮できる。ドクターヘリと救急車の間にある存在として大きな意義を持ちそうだ。

また、大規模災害時に道路交通が遮断された場合も、迅速な救助や現状把握、調査活動などをスムーズに行うことも可能になるだろう。

天候に左右される可能性はあるが、山岳遭難救助や海難事故にも対応できるかもしれない。

新たな観光資源化:誘客効果は絶大

導入当初は物珍しさから乗車希望者が殺到することは間違いなく、観光の大きな目玉となる。移動しながら優雅な旅を楽しんだり、ヘリコプター遊覧の簡易バージョンとして安価に楽しんだりすることもできそうだ。

物流への活用:ドローンの応用形で物流でも活躍

空飛ぶクルマは一定程度の荷物を運ぶこともできる。無人ドローンなどによる実証実験が進んでいる分野で、アクセスの悪い場所への効率的な宅配など、物流面への貢献にも期待大だ。

■小型無人機のレベル分けについて

ドローンをはじめとした小型無人機は、実装される飛行技術によってレベル分けされている。

レベル1は「目視内での操縦飛行」で、最も普及した一般的な小型無人機の形態を指す。農業における農薬散布や、映像コンテンツ作製のための空撮などもおおむねこのレベルに相当する。

レベル2は「目視内での自動・自律飛行」となり、管理者の目に見える範囲で自動飛行を行う。空中写真測量やソーラーパネルなど比較的規模の大きい設備の点検などが相当する。

レベル3は「無人地帯での目視外飛行」となり、ここから自動運転システムなどが本領を発揮する。この際の無人地帯は山や河川など第三者が立ち入る可能性の低い場所を指し、補助者の配置なしで自動飛行を可能にする。離島や山間部への荷物配送や長大なインフラの点検などが相当する。

レベル4は「有人地帯(第三者上空)での目視外飛行」となり、市街地などの上空を含め補助者の配置なしで自動飛行を可能にする。都市における物流や警備、インフラ点検などが相当する。

ちなみにこれらは人を載せない前提でのレベル分けで、人を載せた状態でのレベル分けはまだ存在していない。

▼「空の産業革命に向けたロードマップ 2018 ~小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備~」補足資料(※「小型無人機の飛行レベル」について説明されています)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/kanminkyougi_dai9/sankou2.pdf

【参考】関連記事としては「小型無人機(ドローン等)の飛行レベルとは?航空法改正で「レベル4」が可能に」も参照。

■空飛ぶクルマ実現に向けたロードマップ

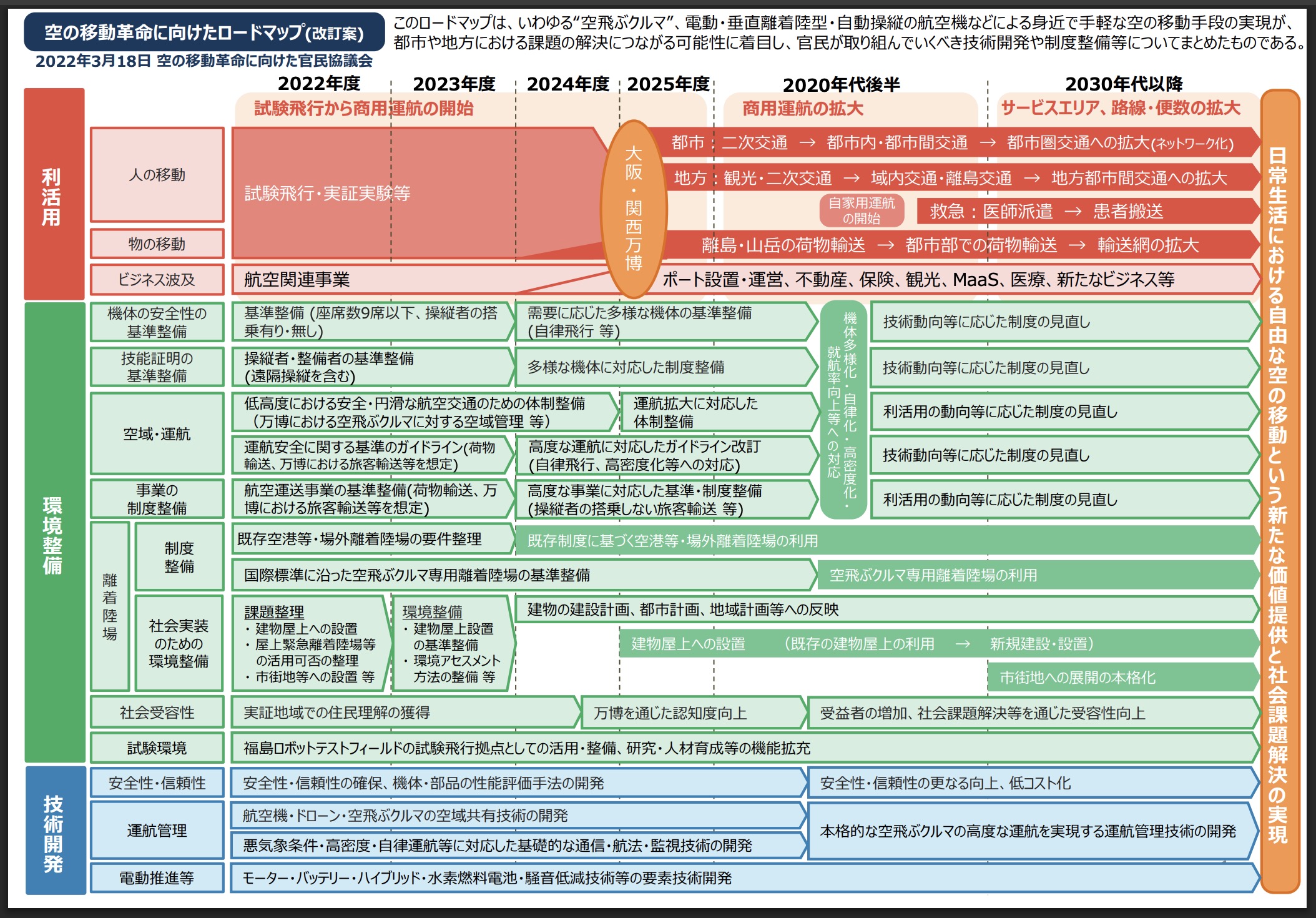

空の移動革命に向けた官民協議会が2018年に発足

空飛ぶクルマの実現に向けた官民協議会「空の移動革命に向けた官民協議会」が2018年に設立され、同年8月に第1回目の協議会を実施した。日本として取り組んでいくべき技術開発や制度整備などについて協議し、同年12月に実用化に向けたロードマップの素案を提示している。

官民協議会のメンバーには、国土交通省、経済産業省、大学関係者などの有識者のほか、航空産業やドローン、空飛ぶクルマの開発を手掛けるDrone Fund、CARTIVATOR、SkyDrive、日本電気、プロドローン、テトラ・アビエーション、Uber Japan、SUBARU、ANAホールディングス、ヤマトホールディングス、エアバス・ジャパン、AirX、自律制御システム研究所、日本航空、ベルヘリコプター、Boeing Japan、エアモビリティ、オリックス、川崎重工、楽天などが名を連ねている。

現在は、開発各社独自のロードマップや技術課題、社会課題などを参照し、社会実装に向けた論点整理を進めているようだ。

▼空の移動革命に向けた官民協議会

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/air_mobility/index.html

【参考】開発各社の取り組みについては「【資料解説】「日本航空×空飛ぶクルマ」、想定シナリオが判明」も参照。

空の移動革命に向けたロードマップの概要

ロードマップでは、2019年から飛行試験や実証実験などを進め、実証結果や事業者が提示するビジネスモデルを踏まえながら制度や体制の整備を進め、2023年を目標にモノの移動から実用化を目指す構えだ。その後、地方における人の移動、都市における人の移動へと拡大していく。

その間、新たなビジネスモデルに応じた運送・使用事業の制度整備の見直しをはじめ、地上からの遠隔操縦、機上やシステムなどによる高度な自動飛行などの技術開発に応じた制度整備、技術開発に応じた安全性基準・審査方法の見直し、事業の発展を見越した空域・電波利用環境の整備、総合的な運航管理サービスの提供、継続的に離着陸可能な場所の確保などを並行して進めていく方針だ。

▼空の移動革命に向けたロードマップ(改定内容)

https://www.mlit.go.jp/common/001471147.pdf

【参考】空の移動革命に向けたロードマップについては「空飛ぶクルマの事業化は2020年代 官民評議会でロードマップ素案」も参照。

小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会もロードマップを策定

空の移動革命に向けた官民協議会とは別に、内閣主導で2015年に設立された小型無人機に関する関係府省庁連絡会議及び小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会も「空の産業革命に向けたロードマップ」を策定・更新している。こちらはドローン技術の進化によって、物流や警備・測量などの産業発展を図っていく内容となっている。

最新版となるロードマップ2020(案)では、環境整備面、技術開発面、社会実装面に分けたロードマップとともに、物流、災害対応、農林水産業、インフラ維持管理、測量、警備業、医療など分野別にロードマップをまとめているのが特徴だ。

こちらでは、2022年度以降に有人地帯での目視外飛行(レベル4)を実現し、都市を含む地域における荷物配送や市街地などの広域巡回警備、緊急輸送による医療支援などを実現するとしている。

■国内のプロジェクトや開発企業

SkyDrive:国内開発勢の代表格、プレオーダーも続々

「モビリティを通じて次世代の人達に夢(=能力の拡張)を提供する」ことをミッションに掲げ、自動車・航空業界、スタートアップ関係の若手メンバーが中心となって立ち上げた有志団体。団体による活動と平行して、2018年8月には空飛ぶクルマ実用化に向け株式会社SkyDriveを設立した。

インフラ不要の「真に自由な移動」を実現し、2050年までに誰もがいつでも空を飛べる時代を創ることを目指している。

愛知県豊田市と協定を結び、環境が整った日本最大級の屋内飛行試験場で実証を行うなど開発は着々と進んでおり、2020年8月に豊田テストフィールドで公開有人飛行試験を実施し、有人試験機SD-03モデルを披露した。

現在開発を進めているのは商用機「SkyDrive式SD-05型」で、操縦士含め3人が搭乗できる。最大巡航速度は時速100キロ、航続距離は約15キロで、短距離移動に特化したモデルだ。

耐空証明、型式証明取得に向けた取り組みにも日本や米国ですでに着手しており、国内では2025年2月までに国土交通省航空局から適用基準が発行されている。この基準の発行により、空飛ぶクルマ固有の耐空性や環境基準の詳細が概ね固まり、今後の開発がさらに加速するという。

当初計画では、2025年に耐空証明を取得し、2026年に型式証明を取得して量産化とデリバリーの開始を目指すとしている。製造に関しては、自動車メーカーのスズキと製造子会社Sky Worksを設立し、2024年3月にスズキグループの工場で製造を開始したという。

万博ではデモフライトに留まる予定だが、提携するOsaka Metroとポスト万博に向け空飛ぶクルマの「大阪ダイヤモンドルート構想」を発表している。

「新大阪・梅田」「森之宮」「天王寺・阿倍野」「ベイエリア」の4エリアを重要エリアとして選定し、それぞれを結んだルートで飛行する計画だ。大阪の景観を楽しむことができるポイントや主要観光地へのアクセスがスムーズになる場所を設定したという。

2028年を目途に森之宮エリアでサービスを開始し、2030年以降にサービスを順次拡大することを目指すとしている。

販売面では、2022年後半からプレオーダー契約が相次いでいるようだ。ベトナムのPacific Groupから最大100機、インドのJetSetGo Aviation Servicesから50機、ドバイのAeroGulf Servicesから50機、韓国のSolyu Companyから最大50機など大型契約も目立つ。

資金調達関連では、2019年のシリーズAで15億円、2020年のシリーズBで39億円、2022年からのシリーズCで80億円を調達している。

▼SkyDrive公式サイト

https://skydrive2020.com/

【参考】SkyDriveについては「SkyDrive、空飛ぶクルマを大量輸出へ!ベトナムで続々とプレオーダー獲得」も参照。

テトラ・アビエーション:国際大会で快挙達成、JAXAと共同開発も

東大発スタートアップのテトラ・アビエーションは、航空機産業に関する有名企業・団体が参画する非常に注目度の高い大会「GoFly」に出場し、2018年6月のフェーズ1で世界トップ10入り、2019年3月のフェーズ2も突破した。

2020年の最終飛行審査でプラット・アンド・ホイットニー・ディスラプター賞を獲得するなど、高い技術力を世界に見せつけた。

2021年には、販売モデルとなる「Mk-5」のコンセプトを発表している。1人乗りのeVTOLで32 基のリフト ローターを備えており、巡航速度時速160キロ、航続距離160キロを実現する。すでにプレオーダーも受け付けている。

現在、2人乗りモデル「Mk-7」の開発なども進められているようだ。

▼teTra aviation公式サイト

https://www.tetra-aviation.com/

【参考】テトラ・アビエーションについては「約4,000万円!東大発テトラ、空飛ぶクルマの予約販売をいよいよ開始」も参照。

Prodrone:空飛ぶ救急車実現へ

産業用ドローンシステムの開発・製造を手掛けるProdrone(プロドローン)もeVTOLの開発を進めている。これまでに、「空飛ぶ救急車」や「空飛ぶ軽トラ」といった独創的なモビリティを発表している。

空飛ぶ救急車は傷病者の搬送を想定したシンプルな機体で、往路は場合によって救急救命士が搭乗し、処置をした後に復路で傷病者が搭乗するイメージとなっている。ストレッチャーを直接搭載するタイプも検討中という。各自治体の消防や医療機関、自衛隊、大型サーキット、大型テーマパークなどをサービス提供対象として見据えている。

事故現場から直接医療機関へ、あるいは事故現場から救急車が到達可能な場所まで中継する役割として活用可能で、救急におけるラストワンマイルを担う技術として注目を集めそうだ。

一方、空飛ぶ軽トラ「SORA-MICHI」は、積載量50キロ、航続距離50キロの無人カーゴドローンで、地上をAGV無人配送ロボットとして走行可能という。

人の移動を主目的とした空飛ぶクルマとは一線を画すが、ドローン技術をベースにしたアプローチでどのようなサービスを実現するか、要注目だ。

▼プロドローン公式サイト

https://www.prodrone.com/jp/

【参考】Prodroneについては「道、ときどき空へ!「空飛ぶ軽トラ」コンセプトモデルが画期的」も参照。

エアロネクスト:コンセプトは「空飛ぶゴンドラ」

産業用ドローンの研究開発などを手掛けるエアロネクストは、未来の物流などを担うフライングロボットや人の移動を担うエアモビリティの開発を進めている。

エアモビリティは「空飛ぶゴンドラ」をコンセプトに据え、安全性とともに誰もが気軽に抵抗感なく利用できる快適性にも注目して開発を進めている。

すでに空飛ぶゴンドラを体現した原理試作機「Next MOBILITY」も姿を現している。第1号機は1人乗りの機体の3分の1サイズのモデルとなっているが、今後複数の人が搭乗できる機体を発表する予定としている。

ドローン配送事業が主体となっているが、空飛ぶクルマ事業の進展に期待したい。

▼エアロネクスト公式サイト

https://aeronext.co.jp/

【参考】エアロネクストの取り組みについては「「空飛ぶゴンドラ」でアメリカへ乗り込む!エアロネクストがCES 2020出展」も参照。

スカイリンクテクノロジーズ:垂直離陸可能なチルトウイング機を開発

2019年に法人化されたスカイリンクテクノロジーズは、チルトウイング・エンジンドライブによる中距離(100キロ級)を高速移動可能な有人飛行機の開発を進めている。

横に翼とプロペラを展開できるチルトウイング構造により、ヘリ型ドローンと比べ倍以上の速度(時速650キロ)を実現でき、エンジン型を採用することで最大1400キロの航続距離が可能になるという。

今後、小型検証機の技術供与を行いながら、2027年に2人乗りの技術検証機の完成、2030年代後半に6人乗り有人機を完成し、実機販売を行うことを目指すとしている。

▼スカイリンクテクノロジーズ公式サイト

https://www.skylink-tech.co.jp/

■空飛ぶクルマに力を入れている日本の自治体

福島県:「福島ロボットテストフィールド」を開所

福島県は南相馬市に、無人航空機や空飛ぶクルマ、自動運転車など「陸海空」のロボットの研究開発や実証実験に取り組める拠点として、「福島ロボットテストフィールド」を2020年3月に全面開所している。

すでにドローン開発を手がけるデンソーや空飛ぶクルマを手がけるSkyDrive、テトラ・アビエーションなどの企業の誘致に成功しており、空の移動革命を後押しする舞台として存在感を高めている。

福島ロボットテストフィールドの敷地内には「無人航空機エリア」が整備されており、ヘリポートや滑走路、格納庫、緩衝ネット付飛行場など、空飛ぶクルマの試験飛行の拠点としての設備が整っている。

【参考】関連記事としては「福島が「フクシマバレー」に!?ロボットテストフィールドが全面開所、自動運転実証も」も参照。

愛知県:実証フィールドが県内の各地に、実証支援実績も豊富

愛知県は、空飛ぶクルマやドローンの実証フィールドを県内の各地に有しており、ドローンの実証実験の支援実績は60社400回以上に上るとされている。

また、豊田市は空飛ぶクルマを開発するSkyDrive社とも関わりが深く、2017年に「ものづくり創造拠点SENTAN」を同社の活動拠点として提供するなどしており、2019年5月には空飛ぶクルマ開発に関する連携協定を締結している。

【参考】関連記事としては「愛知県豊田市とCARTIVATOR、「空飛ぶクルマ」開発で連携」も参照。

大阪府:2025年の大阪・関西万博で飛行させる計画

大阪府は2020年11月、「空の移動革命社会実装大阪ラウンドテーブル」を設立した。この組織は主に大阪・関西で空飛ぶクルマの実現に意欲的な企業で構成され、機体メーカーやサービスサプライヤー、研究機関など約40の企業・団体が参加している。空飛ぶクルマの実装を目指し、協議や実証実験を進めている。

また、大阪府は2025年に開催予定の「大阪・関西万博」で空飛ぶクルマを飛ばす計画を立てている。関西国際空港や都心部への移動で活用する方針としていた。

詳しくは後述するが、万博での商用運航は見送られ、デモフライトに留まる見通しだ。万博後、改めてどのような段階を踏んで実用化されていくか注目したい。

【参考】関連記事としては「空飛ぶクルマ「ぜひ大阪で実現」と吉村知事 ラウンドテーブル設立を発表」も参照。

三重県:空飛ぶクルマ実現で「都市よりも豊かな地方」目指す

三重県は空飛ぶクルマの実現によって「都会よりも豊かな地方都市の創造」を目指している。離島や過疎地域での生活支援や観光資源、移動手段、防災対策などとして空飛ぶクルマの活用を模索しており、2020年度予算では「空の移動促進事業」に約3,000万円を割り当てた。

2019年11月から2020年1月にかけてはJTBなどと協力し、無人飛行機の実証実験を熊野市や南伊勢市などで実施した。また2020年1月には楽天ととともに、無人飛行機を活用して離島に商品を配送する実証実験を行った。

2021年には県の公募事業で、エアモビリティ社の「『空⾶ぶクルマ』のナビゲーションシステム『AirNavi』のドローンを使⽤した実証実験」を事業採択している。エアモビリティ社は空⾶ぶクルマのプラットフォーム事業を手掛ける企業で、空飛ぶクルマのナビシステムの有用性を県内で検証する。

【参考】関連記事としては「【資料解説】三重県、空飛ぶクルマで「都会よりも豊か」実現へ」も参照。

東京都:実用化に向けた機運醸成にも積極的

東京都は、2018年度から取り組まれている助成事業「未来を拓くイノベーションTOKYOプロジェクト」で、SkyDriveの取り組みを採択したことで知られる。そのほか、産業用ドローンに関するセミナーを開催するなど、実用化に向けた機運醸成にも積極的だ。

自動運転技術やロボットの開発を支援する取り組みも進めつつ、今後、空飛ぶクルマをはじめとするエアモビリティの領域でも民間企業の取り組みを後押ししていくという。

東京ベイeSGプロジェクトや都内における空飛ぶクルマを活用したサービスの社会実装を目指すプロジェクトなども実施しており、大阪府同様東京でもサービス・ビジネス化に向けた取り組みが具体化し始めているようだ。

【参考】関連記事としては「東京都、「埋立地」で空飛ぶクルマ実装へ 夏ごろに事業者募集」も参照。

■空飛ぶクルマと大阪・関西万博

2025年開催の「大阪・関西万博」は、国が設置した協議会において商用運航を実現するマイルストーンに位置付けられるなど、重要な節目と見られていた。万博開催に意欲を燃やす大阪府も実現に向け相当力を注いでいた。

「空飛ぶクルマ」に対する吉村知事の熱意

大阪府の吉村洋文知事は、2020年11月に行われた知事記者会見において、「新しい技術として、まさに万博で、この空飛ぶクルマをどんどん有効に活用していこう」と意気込みを語っている。2023年から空飛ぶクルマの事業化を進め、まずはエアタクシーの実現を推進する。

なお、大阪府は2021年度の予算案で「空飛ぶクルマ社会実装推進事業費」として2,000万円を新規計上しており、空飛ぶクルマの事業化へ積極的な姿勢であることが伝わってくる。

【参考】関連記事としては「空飛ぶクルマに予算!吉村知事「川と海の上を通ったらええやん」」も参照。

運航事業には4陣営が選定

2025年日本国際博覧会協会は2023年2月、万博における「未来社会ショーケース事業出展」のうち「スマートモビリティ万博」空飛ぶクルマの会場内ポート運営の協賛企業と、空飛ぶクルマ運航事業への参加企業を選定したと発表した。

運航事業には、ANAホールディングス、日本航空、丸紅、SkyDriveの4陣営が選定され、万博会場内ポートと会場外ポートをつなぐ2地点間で空飛ぶクルマの運航を目指すこととされた。また、会場内ポート運営にはオリックスが選定されている。

全陣営が商用運航断念、デモフライトへ切り替え

商用運航に向け各陣営とも開発を加速していたが、型式証明や耐空証明取得のハードルが高く、次第に暗雲が立ち込めてきたようだ。丸紅とSkyDrive陣営は2024年6月までに、残るANAとJAL陣営も同年9月までに万博での商用運航を諦め、デモフライトに切り替える方針であることが報じられた。

2025年4月に発表された最新情報では、JALから事業を引き継いだSoracleは、米Archer AviationのeVTOL「Midnight」の飛行を計画していたが、デモフライトも諦め実機サイズのモデル機体展示を行うという。

米Joby Aviationと手を組むANAは9月下旬〜10月の日程でモデル「JAS4-1(Joby S-4)」のデモフライトを計画している。SkyDriveは7月中旬〜8月下旬にかけ、会場から中央突堤間の2地点間運航を行う。モデルは「SD-05」だ。

丸紅は英Vertical Aerospaceと米LIFT Aircraftと手を組み、4~7月と10月に断続的に運航を行うとしている。モデル「VA1-100(VX4)」と「HEXA」が導入される予定だ。

アフター万博の取り組みに注目

万博では、空飛ぶクルマが実用化された未来社会を体感できる展示施設「空飛ぶクルマ ステーション」も整備される。映像や立体音響、床面振動を組み合わせた最新の没入体験を得られるイマーシブシアターや、空飛ぶクルマの専用離着陸場紹介動画などの展示を予定している。

万博×空飛ぶクルマの取り組みは明らかに温度が下がっているが、万博はあくまで通過点だ。アフター万博においてどのように商用化を実現していくのか、各社のその後の取り組みに引き続き注目したい。

【参考】万博×空飛ぶクルマの動向については「万博の空飛ぶクルマ、全陣営が「デモ飛行」すら断念か」も参照。

■海外の開発企業やプロジェクト

Vahanaプロジェクト:AirBusグループが開発

仏エアバス社が米シリコンバレーの企業と協力して開発を行っている自動操縦航空機プログラム「Vahana project」。8つのローターでプロペラを駆動し、垂直離着陸が可能。乗員1人を輸送可能という。地上を走るためのタイヤは付いていないようだ。

2018年2月までにフルスケールモデルの「Vahana Alpha One」の初飛行動画を公開しており、最大5メートルの高さを53秒間対空したという。

アーバン・エアモビリティ・プロジェクト:アウディらがエアタクシーの試験運用に着手

ドイツ大手自動車メーカーのアウディが2018年6月に発表した、エアタクシーの試験運用に向けたモデルケースを構築するプロジェクト。調印式には、ドイツ連邦の運輸大臣、デジタル化担当大臣、航空宇宙機器開発製造会社の仏エアバス、インゴルシュタット市長らが出席し、政治や産業分野のパートナー企業とともに、インゴルシュタット地域において試験運用を開始することとしている。

また、アウディは2018年3月に開催されたジュネーブモーターショーで、エアバスとアウディ傘下のイタルデザインが立ち上げたドローンEVプロジェクト「Pop.Up」を進化させたEV自動運転コンセプトカー「Pop.Up Next(ポップ・アップ・ネクスト)」を発表している。

同年11月には、Pop.Up Nextのプロトタイプを初公開した。自動運転機能を備えたEVモジュール(グラウンドモジュール)と利用者が乗り込むパッセンジャーカプセル、フライトモジュールを組み合わせることで陸路の走行と飛行の両方を可能にする、まさに空飛ぶクルマと言えるシステムだ。

【参考】アーバン・エアモビリティ・プロジェクトについては「独アウディと仏エアバス、10年以内に空飛ぶタクシー実現へ プロトタイプ発表、実証実験も」も参照。

Opener:ラリー・ペイジ氏のお墨付き 2019年に生産開始

米カリフォルニア州シリコンバレーを拠点とするスタートアップOpener社がひそかに開発を進めていた空飛ぶクルマ「BlackFly」。Googleの共同創業者であるラリー・ペイジ氏が同社に出資していることが判明し、急速に注目が高まっているようだ。

開発開始から9年後の2018年に有人飛行試験にたどり着き、その後1400回以上のフライトテストを実施しているという。電動でプロペラを8基搭載しており、水上でも離着陸が可能なのが特徴だ。最高時速は100キロメートルで、航続距離は約40キロメートル。

米国とカナダで軽量飛行機としてすでに承認を得ており、プライベートパイロットの資格などが必要となるが、実用化は目前に迫っており、2019年には30台のロット生産を開始している。この30台の車両が完成しテストを終え次第、北米販売ツアーでデモを行うとしている。

ただ、最近は音沙汰がなく、公式サイトも見当たらない状況となっている。

Volante Vision Concept:アストンマーティン社製 SF映画のようなデザイン

英自動車メーカーのアストンマーティンも、垂直離着陸機能を備えた3人乗りの空飛ぶコンセプトカー「Volante Vision Concept(ヴォランテ・ビジョン・コンセプト)」を発表している。

英クランフィールド大学やロールス・ロイスなどと提携して開発を進めており、高級スポーツ車メーカーらしい他の追随を許さないデザインが魅力だ。

【参考】ヴォランテ・ビジョン・コンセプトについては「英アストンマーティン、3人乗りの「空飛ぶクルマ」お披露目 AI自動運転やEV技術搭載|自動運転ラボ」も参照。

Ehang:中国当局から型式証明取得 本格商用化は目前に

おそらく、本格商用化に世界で最も近いのが中国EHangだ。試験飛行回数は数万回に及び、中国だけでなく日本や欧州など各地で有人飛行を成功している。

2020年に中国民用航空局(CAAC)からeVTOLの商用パイロット運用の許可を取得し、2023年にはモデル「EH216-S」が型式証明を取得した。商用運航サービスに関しても、CAACがチームを立ち上げ審査を進めているという。

パイロットレスのデモ飛行にもすでに着手しており、世界の開発各社を大きくリードしている印象だ。

【参考】EHangについては「中国製の空飛ぶクルマ、日本で仕入れ・納入!AirXが発表」も参照。

Joby Aviation:SPAC上場、トヨタが追加出資

2009年設立のJoby Aviationは、長距離移動型のeVTOLを開発するスタートアップ企業で、これまで1,000回以上のテスト飛行を実施してきた。

開発するeVTOLの航続距離は最大300キロで、最高時速は320キロを誇る。安全性にも優れ、仮にプロペラが1つ壊れたとしても問題なく運行できるという。

日本のトヨタ自動車をはじめ有力な投資会社が出資をしており、2021年8月にはニューヨーク証券取引所へのSPAC上場を果たしている。機体製造工場も新設し、年間数千台の航空機の製造を予定しているという。

2024年10月には、トヨタがJoby Aviationに5億ドルを追加出資することで合意したことが発表された。トヨタからJobyへの累計投資額は8億9,400万ドルに上ることになった。

計画では、2024年末までに米国で型式証明を取得し、2025年を目途にニューヨークなど一部エリアで商用運航を開始するとしている。

▼Joby Aviation公式サイト

https://www.jobyaviation.com/

【参考】Joby Aviationについては「トヨタ会長、空のモビリティは「完全自動運転時代より先」 5年前に予言」も参照。

Bell Helicopter:ヤマトや住友商事とパートナーシップ

ヘリコプター大手の米Bell HelicopterはCES2019でeVTOL「Bell Nexus」を発表している。電動モデルに加え、ハイブリッド電気プラットフォームで構成可能な4ダクトモデル「Bell Nexus 4EX」なども開発を進めているようだ。

日本勢との関わりも深く、2018年にはヤマトホールディングスが将来の新たな空の輸送モードの構築に向け協力を行っていくことに合意したと発表した。eVTOLを活用した空の物流について、2020年代半ばまでの実用化を目指すとしている。

また、住友商事も2019年4月、エアモビリティ分野での新規事業の創出などを目的に業務提携を結んだことを発表した。無人ドローンやエアタクシーを活用したサービスを検討し、2020年代半ばごろの実用化を目指す構えのようだ。

【参考】ヤマトとベルの取り組みについては「ヤマト、空の自動運転機を10年以内に実用化 米ベルヘリコプター社が開発担う」も参照。

Volocopter:eVTOLのパイオニア パリ五輪を逃し破産申請……

独スタートアップのVolocopterは2011年、世界初と言われるeVTOLの有人飛行を実施して以来開発と実証を重ね、2017年にはドバイでエアタクシーのテスト飛行も行うなど、世界をリードする一社に数えられている。

これまでに、物流を担う「VoloDrone」や人の移動を担う「VoloCity」などを開発しており、2019年にはシンガポールにサービス拠点となるVOLOPORTを設置し、パイロット操縦のもとの都市部における有人試験飛行にも成功している。

2024年のパリ五輪で「空飛ぶタクシー」運行計画が持ち上がっていたが、最終的に飛行許可の取得に失敗し運航は叶わなかった。

2024年末には、本国で破産申請が受理されたことが発表された。資金繰りが苦しいようで、有力なスポンサーや事業引受先を探している段階だ。

【参考】Volocopterの取り組みについては「空飛ぶタクシー、結局「パリ五輪」に間に合わず 許可取得に失敗」も参照。

Wisk Aero:BLADEとの提携、2024年運行開始を目指す

米Wisk Aeroは自律飛行型エアタクシーの機体を開発する企業で、航空機大手の米ボーイングとeVTOL(電動垂直離着陸機)開発企業の米Kitty Hawkの合弁企業として、2019年に設立された。

2021年5月にはエアモビリティ用ターミナルを所有する米BLADE Urban Air Mobilityとの提携を発表した。ちなみにBLADEは同月に米ナスダック市場で取引を開始している。

BLADEとの提携で、Wisk AeroはBLADE側に最大30機のeVTOLを空飛ぶクルマとして提供し、BLADEが所有するエアモビリティ用ターミナルで運航させる計画を明らかにしている。2024年に米連邦航空局(FAA)から型式証明を取得する予定で、それと同時に空飛ぶクルマの搭乗予約のためのアプリ開発も進めていくという。

【参考】関連記事としては「空飛ぶクルマ開発の米Wisk、SPAC上場予定の米BLADEに機体納品へ」も参照。

Lilium:5人乗り「Lilium Jet」の無人飛行試験に成功するも現在破産申請中

2015年設立の独Liliumは、電気ジェットエンジンで垂直離陸が可能なVTOLの開発を進めている。2017年4月に2人乗りプロトタイプの無人テスト飛行を実施し、2019年5月には5人乗りの機体「Lilium Jet」での無人飛行試験に成功している。

開発中の「Lilium Jet」は長距離移動を想定しており、36個の電動ジェットエンジンを搭載し、最高時速は300キロ、航続距離は最大300キロだという。今後は実証実験を加速し、2025年の商用化を目標にしている。2021年9月に米ナスダック市場へSPAC上場を果たした(現在は上場廃止)

2024年10月、資金調達に失敗して資金繰りが悪化し、破産申請を行った。Volocopter同様、ドイツ勢は苦戦しているようだ。

Archer Aviation:短距離特化モデル「Midnight」2025年にも運航開始

Archer Aviationは4人の乗客とパイロットが搭乗可能なeVTOL「Midnight」の開発を進めている。約32キロの短距離旅行に最適化したモデルで、10分の充電で飛行可能という。2024年後半にFAA認証を得て、2025年にも運航を開始する計画だ。

ユナイテッド航空が同社eVTOL100台を購入する契約を結んでいるほか、2023年にはステランティスが資本提供とともにMidnight製造に関する提携を結んだ。

2028年までに年間製造規模を最大2,000機に拡大し、2030年までに 6,000機の航空機を配備する計画を明かしている。

【参考】Archer Aviationについては「米航空大手、空飛ぶクルマに1,000万ドルの事前支払い」も参照。

LIFT AIRCRAFT:生産段階フェーズへ 万博向け実証にも採用

2017年設立のLIFT AIRCRAFTは、eVTOL「HEXA」の開発を進めている。設立翌年に有人飛行を成功させ、2019年には生産を開始したという。

18個の独立した電気モーターとプロペラで構成されており、重量は200キロを切る。詳細スペックは不明だが、巡航速度約100キロでの航行が可能なようだ。

日本でも、大阪・関西万博に向けた実証で丸紅エアロスペースがHEXAを使用した有人飛行実証が2023年3月に四国で行われた。

Alef Aeronautics:空陸両用モデル、廉価版は500万円?

Alef Aeronauticsは空陸兼用のeVTOLを開発している。同社のモデルAは、陸上では低速車両(LSV)扱いで法定速度、あるいはそれ以下の速度で走行する車両となるが、垂直離陸し飛行することでより速い移動を実現することができるとしている。

モデルAは予約販売中で、30万ドル(約4,000万円)に設定されている。2025年中に納入予定だ。また、廉価版となるモデルZも発売する見込みで、3万5,000ドル(約470万円)を予定しているという。

【参考】Alef Aeronauticsについては「空飛ぶクルマ、米Alefが「廉価版」を約500万円で発売予定」も参照。

XPENG AEROHT:モジュール式の空陸両用モデルを開発

中国の新興EVメーカーXpeng Motors傘下のXPENG AEROHTは、2人乗りのeVTOLの開発を進めている。

モデル「XPENG X2」は、XpengのEV「P7」と設計の一部を共有しており、時速130キロで25分航行することができるという。

2022年に公開した最新モデルは空陸両用モデルで、自動車のルーフ部に折りたたみ式のマルチローターをそのまま取り付けたようなデザインだが、初飛行を成功させたようだ。

現在は「Ground Module(地上モジュール)」と「Air Module(空中モジュール)」で構成された空陸両用モデルの開発を進めているようだ。

【参考】XPENG AEROHTについては「分割式の空飛ぶクルマ、中国XPengが2025年Q4に量産開始」も参照。

■【まとめ】商用化目前も、勝ち組と負け組に分かれ始める

海外では実用化(市販)に向けた動きが顕著で、予約販売も珍しいものではなくなった。先行勢は今後1~2年以内に商用サービスを開始する可能性が高そうだ。

その一方、VolocopterやLiliumのように資金繰りに行き詰まる例も出始めている。陸上における自動運転分野と同様の動きと言え、多額の開発費用と商用化計画の遅れが響いているようだ。

国際的な法整備面など課題もまだ残るが、まずはEhangやJoby Aviationら先行勢がどのように商用サービスを実現・展開していくのか。そして、こうした先行事例を踏まえ日本国内ではどのような形で実用化されていくのか、引き続き業界の動向に注目したい。

【参考】関連記事としては「JALとANA、「空飛ぶクルマ」でもライバルに!両社の動きは?」も参照。

◉

(初稿:2018年9月30日/最終更新日:2025年4月8日)